“设计是一种高浓度的智力投入,就像构思一个精妙的、一举多得的机关,即使看着风轻云淡,也是经过了苦心积虑的精密控制。”

——熊星

2024年11月13日,行之建筑设计事务所创始人熊星做客有方,为大家带来一场线上讲座:务实的奇思妙想。在本场讲座中,熊星回顾了他独立实践7年来12个设计项目的过程和幕后故事,这些形态各异的设计中,贯穿了行之建筑“兼顾想象力与务实、一举多得、几何控制和技术融合”的设计观。

如何将理论设计导向实际建造?如何诠释拥有精神性的硬核科技感?以下是本场讲座的完整视频+全文,希望能对你有所启发。

▲ 讲座现场回顾视频(上、下) ©有方

主讲人|熊星

在讲座开始前,我想先跟大家分享一个小故事:

在2010年,我曾参与到BIG哥本哈根垃圾焚烧厂项目竞赛中,当时团队提出将阿尔卑斯的滑雪道搬到屋顶上。这个大胆的想法赢得竞赛时,大家都感到不可思议,我记得当时有人说:“虽然现在觉得不可思议,等很多年以后,我们的孩子会觉得在垃圾焚烧厂上滑雪是再正常不过的事情。”

设计除了被动地解决问题,如果还能把今天看似天马行空的畅想变成未来的日常,那就再好不过了——我至今以此自勉。

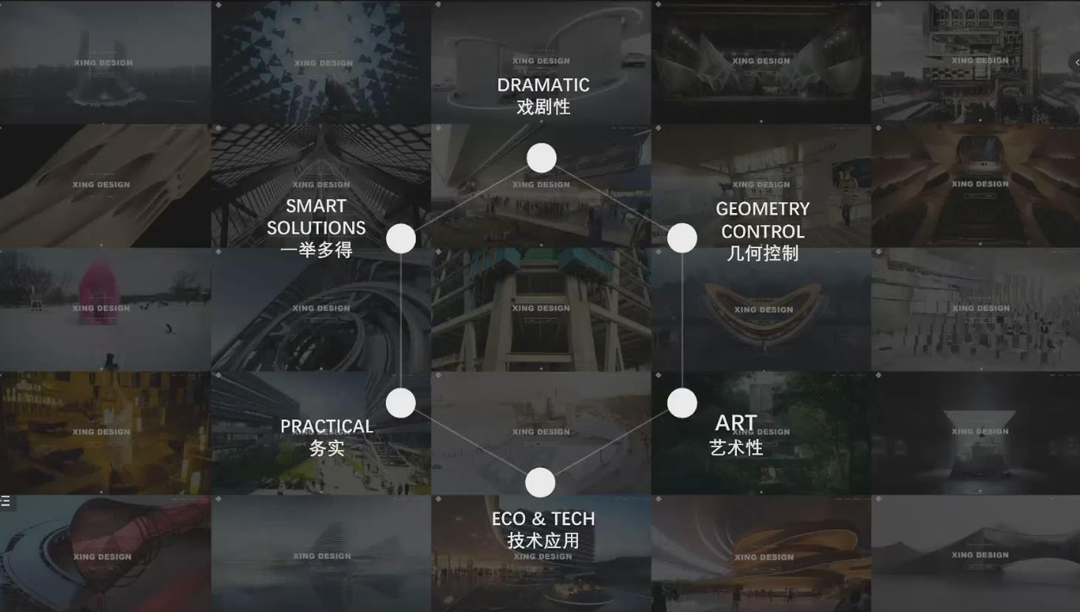

我在2017年回国,并创立了自己的设计公司:行之建筑设计事务所。独立实践的7年间,我们一共做过40多个项目,如果做一个比喻,它们就像很多篇五花八门的命题作文,但我尝试用它们串成一篇长篇小说。这些项目在形式上丰富多样,同时也延续了某些思维共性:

1、一举多得:设计需要一举多得地解决问题,其解法一定是巧妙的;

2、戏剧性:当你用一个很巧妙的方式同时解决了多种问题时,其自然就诞生一种别人难以预料的戏剧性;

3、几何控制:设计充满了控制,没有控制就谈不上设计。无论是空间、材质还是体验,都受制于非常强的几何控制;

4、艺术性:当戏剧性与几何控制结合,空间就会产生超越理性的艺术性;

5、技术应用:我们必须使用适当的技术——可以是验证过的,也可以是验证过程中的技术,来实现艺术性;

6、务实:所有的出发点和解法必须务实,才能使纸面上的设计变成真实存在于物理空间中的设计。

我会将本次讲座分为6个部分,由13个项目构成。这些项目中有的是未实现的概念设计,也有已经建成,或者正在推进中的设计。

“一个有趣的想法,需要由一套严谨的几何控制体系来支撑其继续深化。在设计过程中,用尽可能少的参数去控制尽可能多的变量,才能使设计的形式感最可控,也能保证其继续深化的可能性。”

上海,已建成 / 2021

万创新所原址是一个位于上海交大校区旁的轮胎厂,厂房虽不具备工业遗产价值,但其结构还能使用,厂房空间需要二次开发。整个片区的规划和内部设计由水石来完成,我们则负责临街几栋楼的外立面设计。

改造面临的挑战主要有三点:1、成本控制;2、减少对主体结构的改动;3、作为沿街展示面,需要一定的展示性和示范性。

我们从纽约老城区的多层住宅中获得灵感——这些住宅的外挂防火楼梯不仅是逃生通道,也是天然的社交场所,打破了现代主义建筑内部的空间结构。设计决定保留原有的墙体结构,在立面上重新设置了一个道路系统,这个系统由阳台串联而成,并以穿孔金属网为表皮,形成了一个迷宫般的立面,我们称之为“迷宫墙”。

“迷宫墙”主要有三个优点:首先,保留了原有结构,新结构轻便且节省成本;其次,出挑的阳台为内部空间增加了附加值,且不计入建筑面积;第三,厂房改为办公用途后,疏散宽度需求增加,外挂楼梯兼顾了疏散功能,解决了痛点。

此外,我们也希望未来在这里工作的人,可以利用“迷宫墙”,把这里变成一个社交场所。虽然从外部看,道路系统的路径清晰,但当你行走其中时,则很容易迷路,甚至会因此延长午休时间(这个黑锅我可以欣然接受,笑)。

上海,已建成 / 2020

桥酒店位于上海曹家渡,是一个很小的酒店。因为被夹在两个住宅楼之间,原来的酒店层高低矮,大堂进门即见,无论是体验感还是私密性都不好。

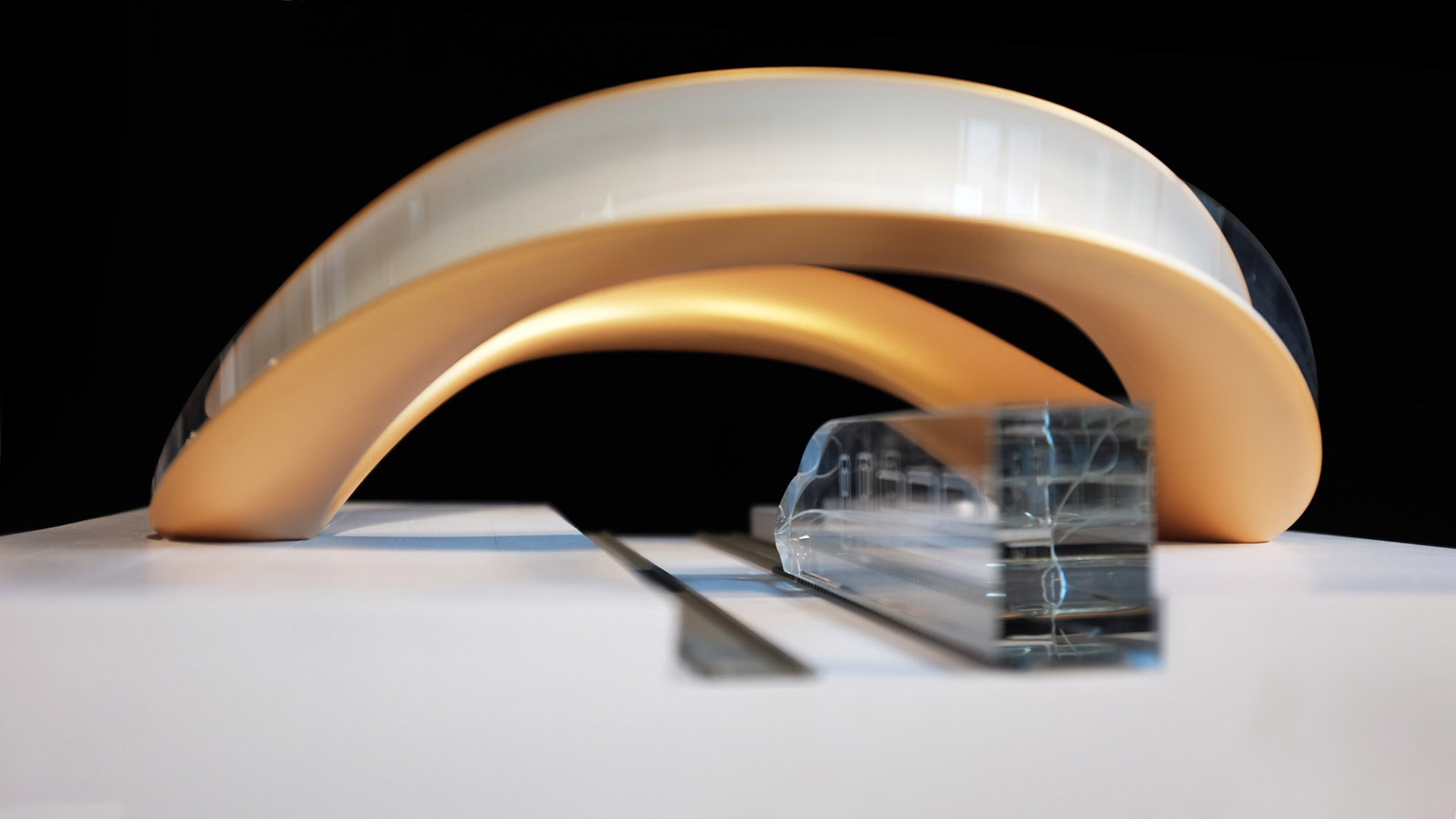

我们将原首层大堂的地板全部移除,将原本被封闭的地下室打开,使首层变成了一个可以发生各种活动的空间。同时,我们架起一座小拱桥,将大堂空间后移至桥的另一端,创造了一个介于城市和酒店之间的过渡空间。

桥是整个空间的关键。桥下空间完全开放,现在这里已经成为一个酒吧,白天可用于轻餐饮、瑜伽等活动,电影《爱情神话》也曾在这里取景。桥两侧的客房新增了小开窗,住店的客人能观察到桥上、桥下正在进行的活动。这使得过桥就像完成一个仪式,被桥下注视,也被两侧客房内的客人注视。这也是“桥酒店”名字的由来。

空间中使用的材质都围绕“桥”展开:桥底波纹不锈钢暗示水下,扶手玻璃映射出的水纹;混凝土材质不同的表面处理,表现桥上桥下水的不同形态……

桥的设计我们选择了拱形结构——视觉轻薄且受力合理,但拱形过高会影响行走舒适度,过低则承载力不足。在经过多次结构模拟和现场调整后,我们最终确定了拱形高度,并在现场搭建1∶1大样验证了其承载力。最终,由钢板制作的拱桥只有5公分厚,两侧为了安装玻璃,则加厚至8公分。

后续我们还改造了酒店的外立面,设计了酒店的logo,酒店视觉等,“桥酒店”给我后来的很多项目带来了许多启示,包括几何控制、现场应变等,是一笔很重要的经验财富。

上海,已建成 / 2022

上海地铁豫园站靠近上海豫园和城隍庙,距离外滩大约5分钟步行距离,周边还有陆家嘴区域,每天游客吞吐量大约8万人,是上海的旅游门户之一。作为上海地铁14号线的几个重点站之一,我们希望将它打造成一个公共艺术空间,而不仅仅是一个普通的地铁站。

豫园站之所以被归为改造项目,是因为在设计过程中土建先行,我们只能在给定的条件下进行室内的二次设计,由于豫园站是上海最深的地铁站,下挖深度达38米,结构复杂,站厅柱网并无太多改动的可能性。

虽然豫园站位置特殊,但我们不希望过于露骨地去表现仿古,而是将传统建筑语言与现代几何融合,采用了十字拱的天花做法,其中拱的曲率源自于城隍庙和南方园林建筑的飞檐。

这样的天花设计也解决了站厅层高低矮问题。豫园站站厅共有100多米长,如果采用一般的管线布置方式,站厅层高只有3.5米,站厅空间压抑。但通过重新规划管线和采用拱形截面的做法,我们尽可能地使人行区域的站厅视觉高度提升至4.2米,并最大限度地对天花管线进行了视觉遮挡。

十字拱天花采用铝板拼接,我们通过参数化设计确保每片铝板的形状和弯折都精确匹配,最终完成了6万多片铝板的安装。除了关键区域的应急灯之外,我们将灯光与铝板、柱子相结合,创造出比较纯净的天花效果,灯带与三维曲面的结合,也产生一种动态效果——日常模式下灯光如水流般动态变化,也会在特殊节日时有不同的变化。

项目历时4年,期间做了4次1∶1的大样来确保形体能够实现,解决了非常多意想不到的技术问题:清洁问题、铝板拼接、节点的平滑……但我最自豪的是,项目的最终效果与最初的竞赛方案基本保持一致。上海地铁豫园站是一个地下空间,也可以说是一个装置艺术,但总的来说,我们希望通过设计手段,给物理空间创造出不同的体验。

“机械作为纯装饰,其本身没有意义,只有当机械的功能逻辑展示出来时,才具有美感。”

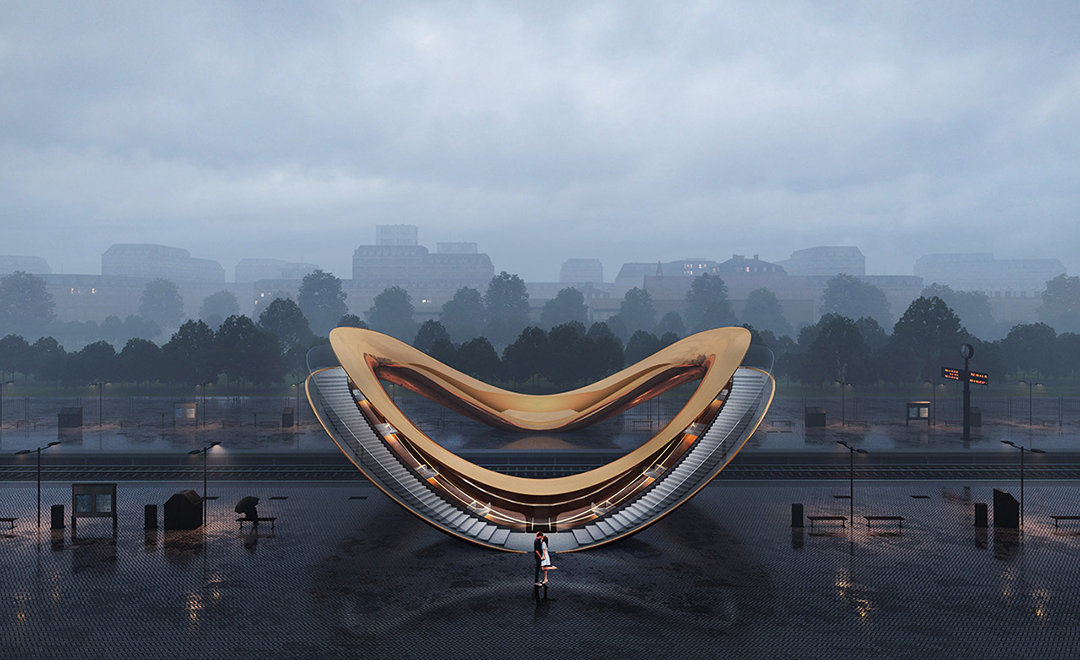

英国伦敦,竞赛入围 / 2018

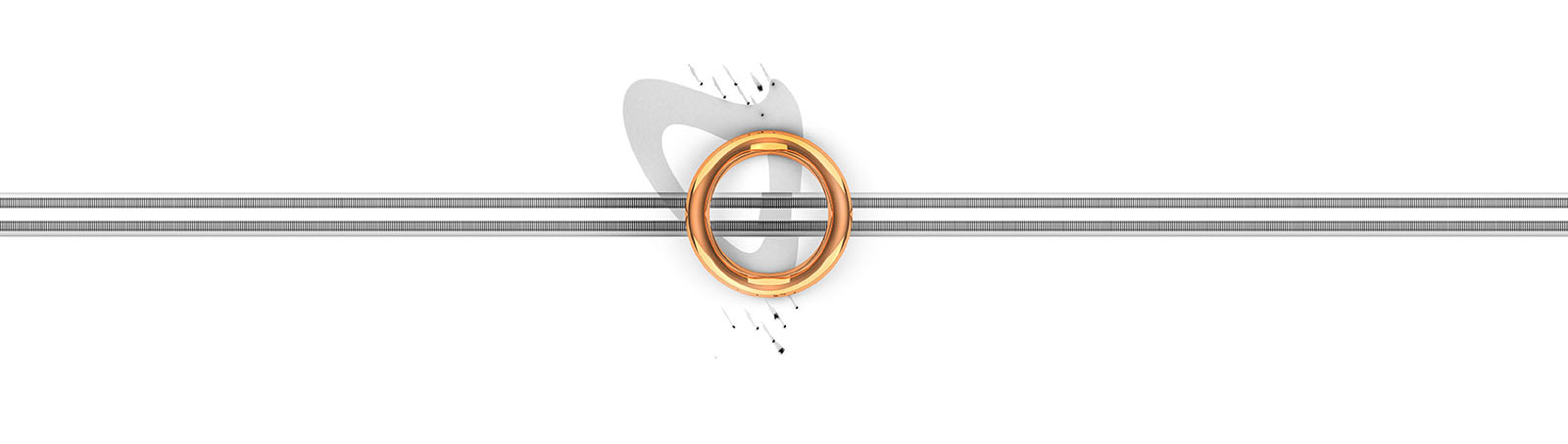

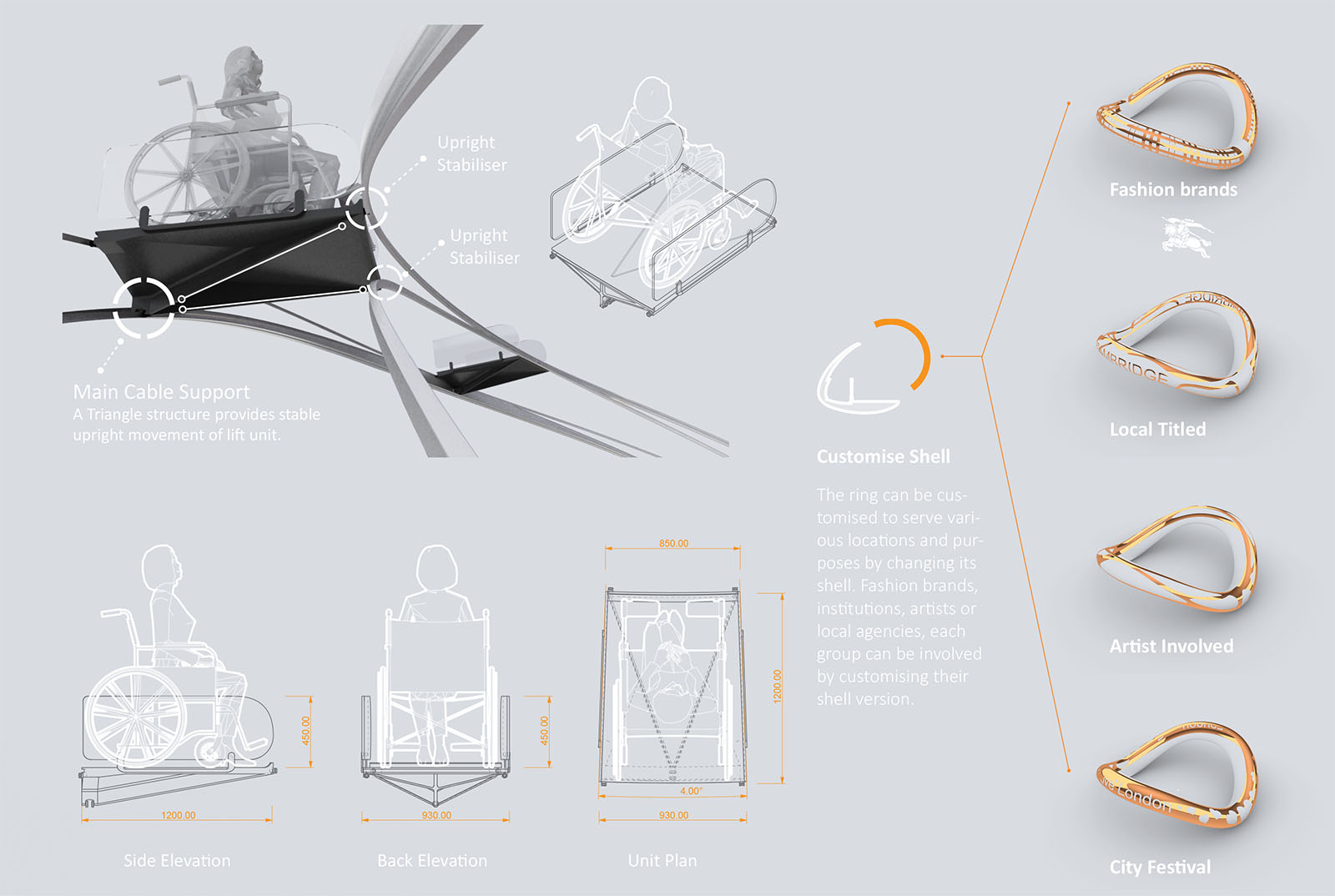

指环天桥是我在2018年参加的一个设计竞赛,这个竞赛由UK Railway举办,主要目的是提升铁路沿线露天车站的品质和品牌形象。

在这次竞赛中,我们把铁路想象成城市之间的“手指”,天桥则是“戒指”,我们将线性结构的桥设计成了一个圆形的环绕天桥。同时,为了避免阻挡来往车辆,我们将天桥两端翘起,最终形成了一个舒展流畅的弧形结构。

虽然弧形结构这个形式本身来自一种直觉,但实际设计过程中,我们还是考虑了多个因素,例如:火车经过时会产生冲击波,圆形桥体的半圆弧设计能够有效规避冲击波的影响,保证天桥的稳定性。此外,流线型的剖面也有利于空气动力学表现。

尽管这是一个竞赛项目,但我们仍将其视为实际项目进行设计。我们最终采用了C型结构,通过应力分析和变形计算,确保天桥的最大形变在6公分左右。而为了满足残疾人通行需求,我们设计了一个创新的缆车系统,并称之为“给戒指镶钻”。缆车能沿着轨道实现上下移动和水平旋转,还会在最高点进行轨道的切换,以确保乘客始终保持水平状态。

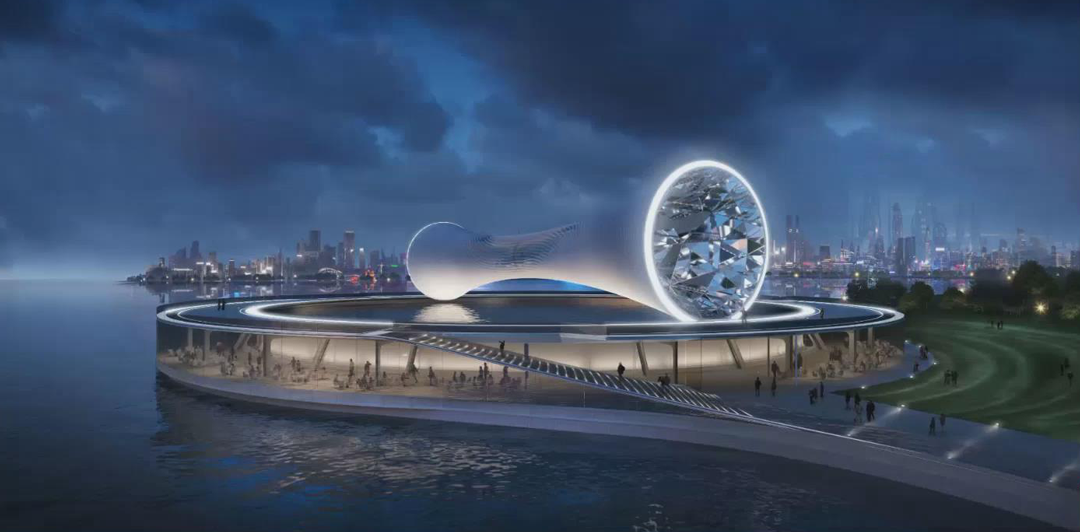

前海地标·万花筒

广东深圳,竞赛方案 / 2019

2019年,我们参与了深圳前海地标设计竞赛。当时,前海已经拥有了较高密度的天际线,这让我对是否需要额外建造一个地标产生了疑问——如果整个湾区建筑群本身就是地标,也许观景点不应该是地标之一,而是一个观赏地标的场所。

项目地址位于前海岸边,这里一半是海面,一半是城市天际线景观,形成了独特的空间特征。我们设计了一个圆形基座,基座下方是一个公共艺术中心,上方则是一个可供人行走的喇叭形管状的动态装置。

这个动态装置可以自转的同时,还能沿着圆形基座公转,为游客创造一个独特的视觉体验:当你行走其中时,海面和城市景观会在装置内部不断反射、变化,交织成万花筒一样的图像。

我们也对整个系统进行了精密的构思,例如:采用分型做法的三角形结构,既能拟合圆弧,中间也能采用足够强的钢结构支撑。我们甚至还深化了部分节点和结构,以确保圆形基座结构的成立。

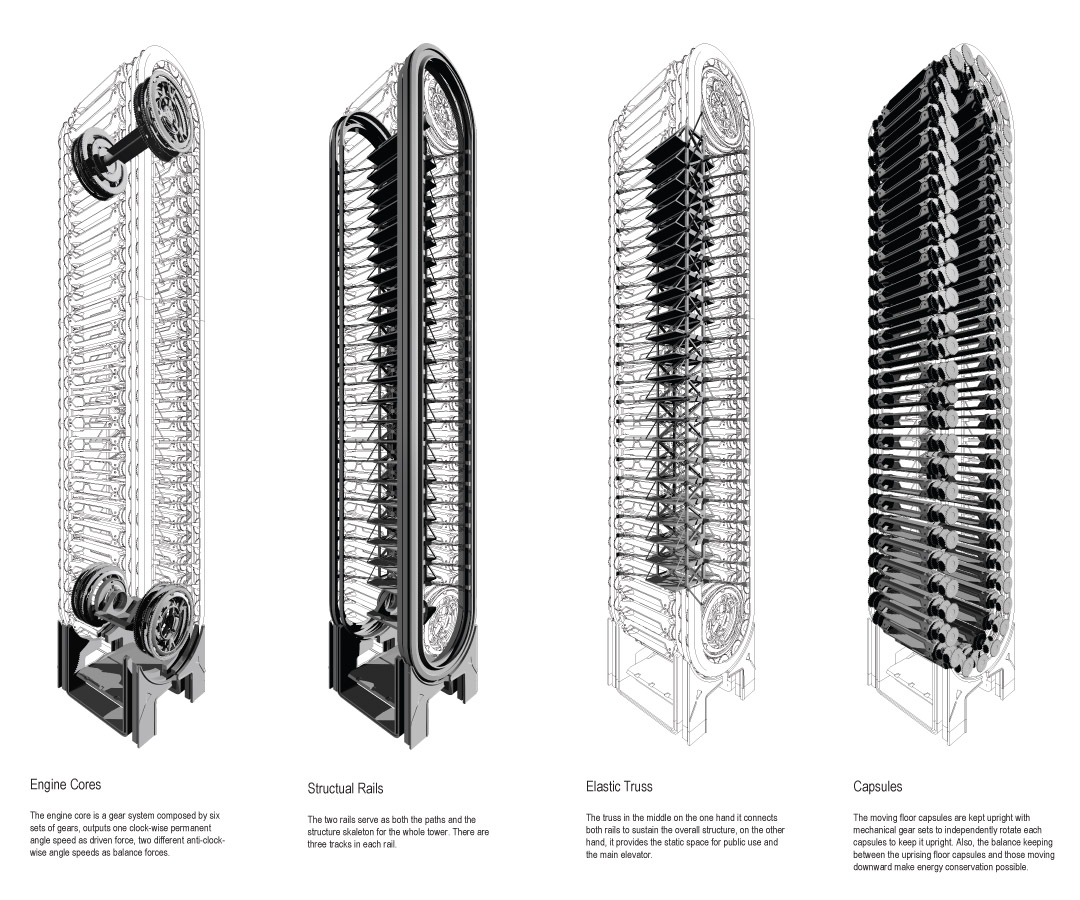

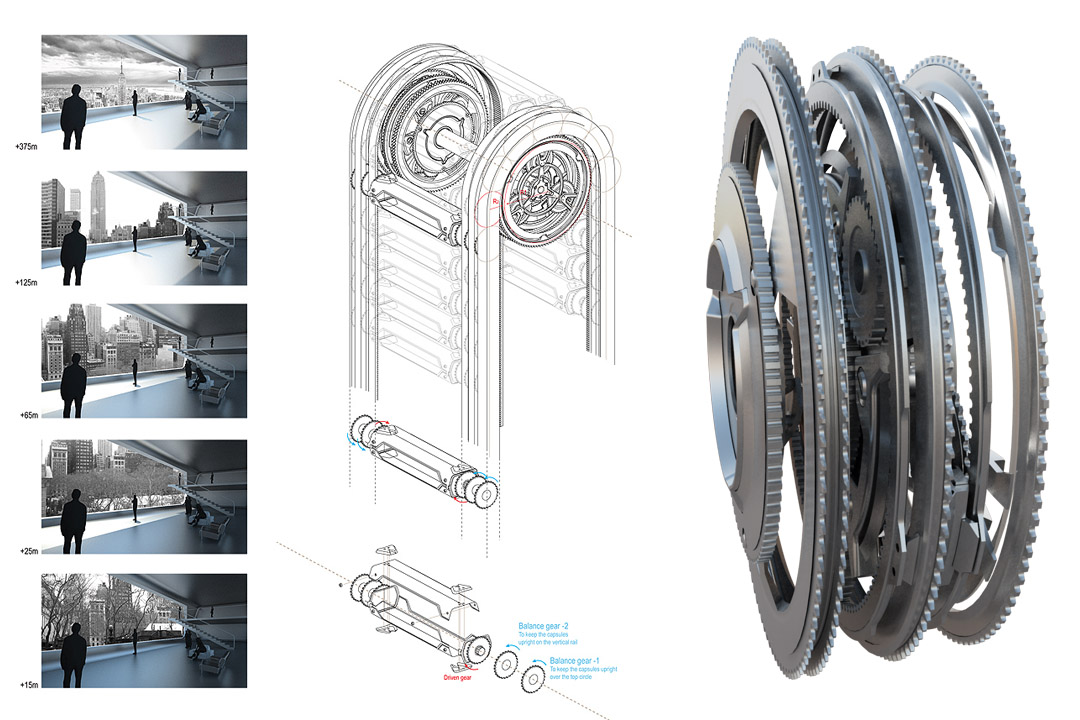

机动摩天楼(2010)

概念方案 / 2010

在现今城市场景中,无论是办公楼还是住宅楼,都遵循着从低到高,由电梯串联的空间结构。这种结构本身比较无聊,也限制了低层空间的视野和使用体验,形成了固定的空间序列关系。

我的想法是,如果我们将这种空间序列关系与摩天轮相结合,可以设想出一种类似履带的可循环系统,让每个建筑单元都有机会欣赏到不同高度的城市景观。而为了实现这个构想,我设计了一个齿轮转换组,以抵消建筑单元跨越顶峰时产生的倾斜,确保在移动过程中,每个单元的地板都始终保持水平。

尽管只是一个概念性的提案,但它对我后续做的很多项目都有一定的影响,包括选择齿轮组而非更隐蔽的电子数控方案,大概也来源于我对机械逻辑美感的痴迷,而这种美感就呈现在机械本身的外表上。

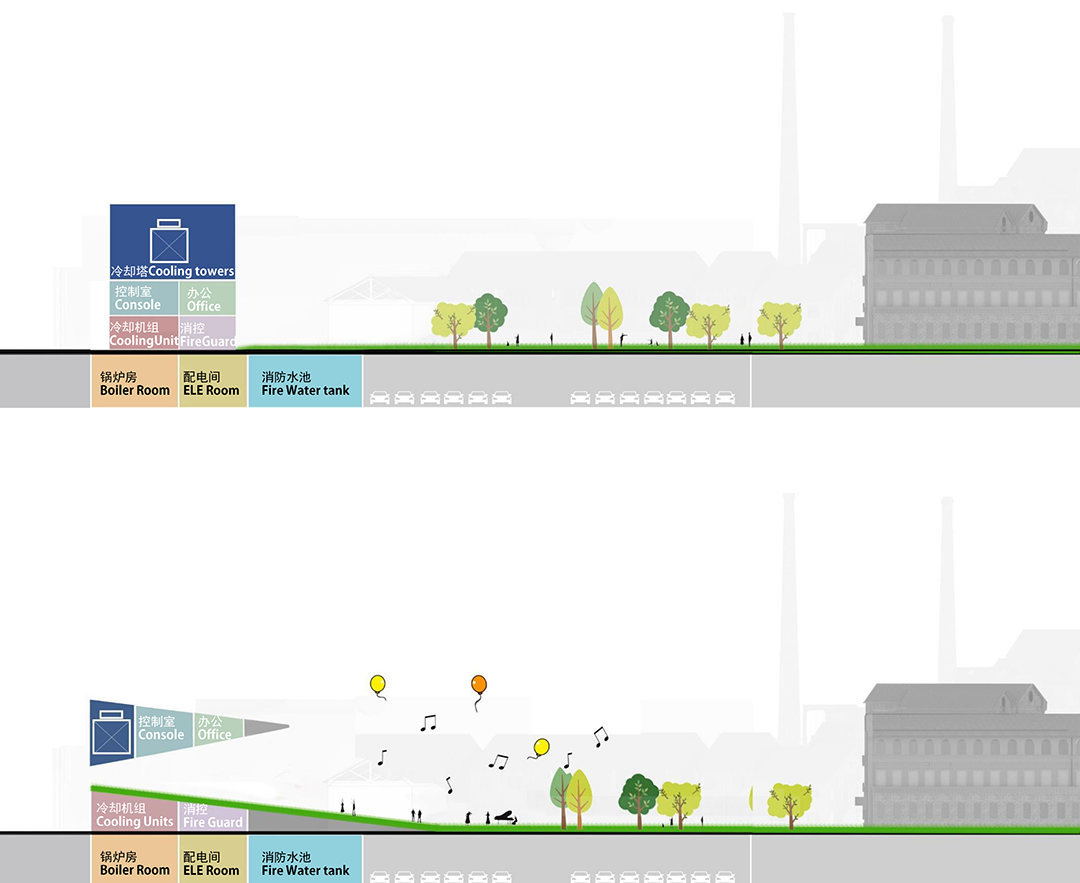

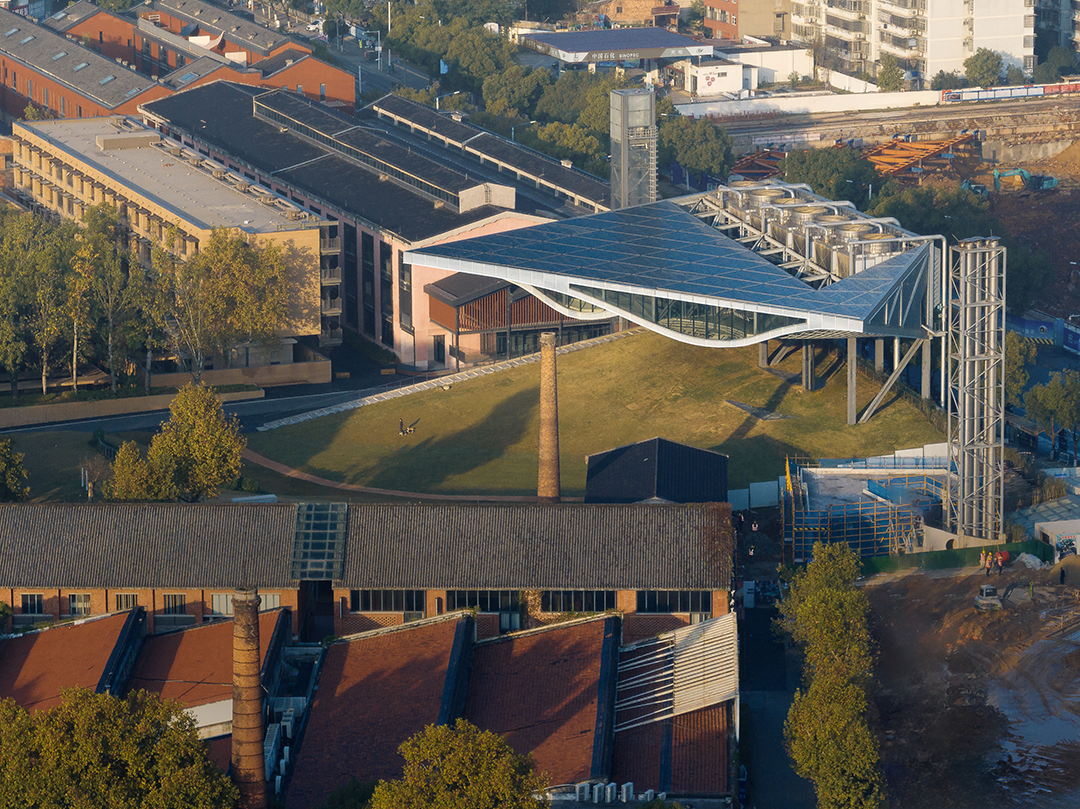

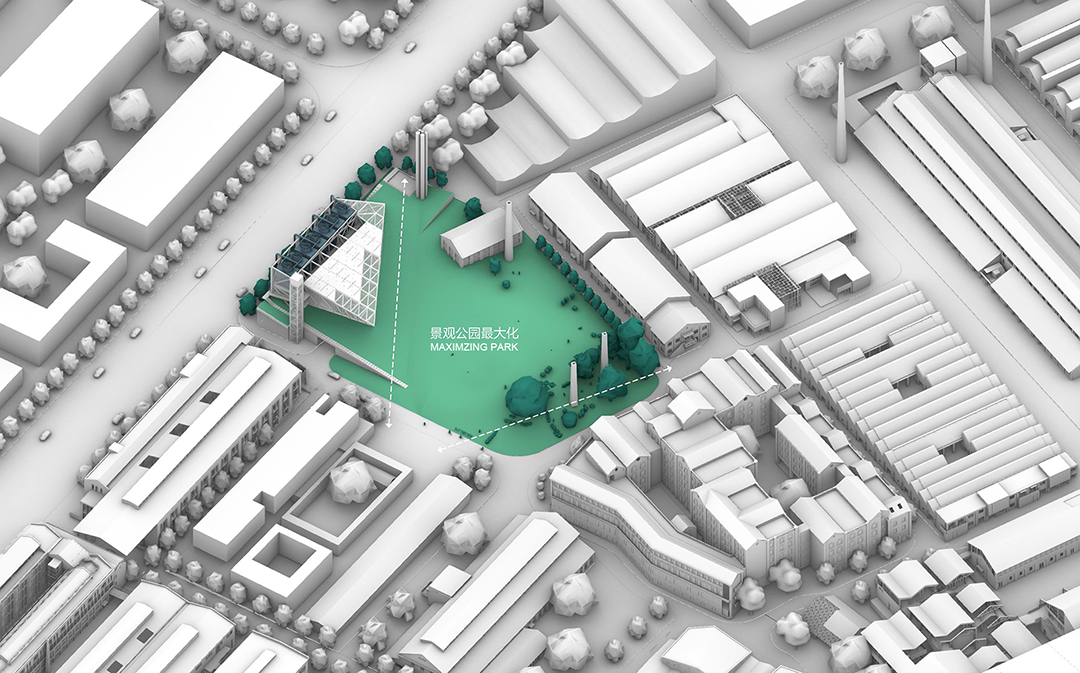

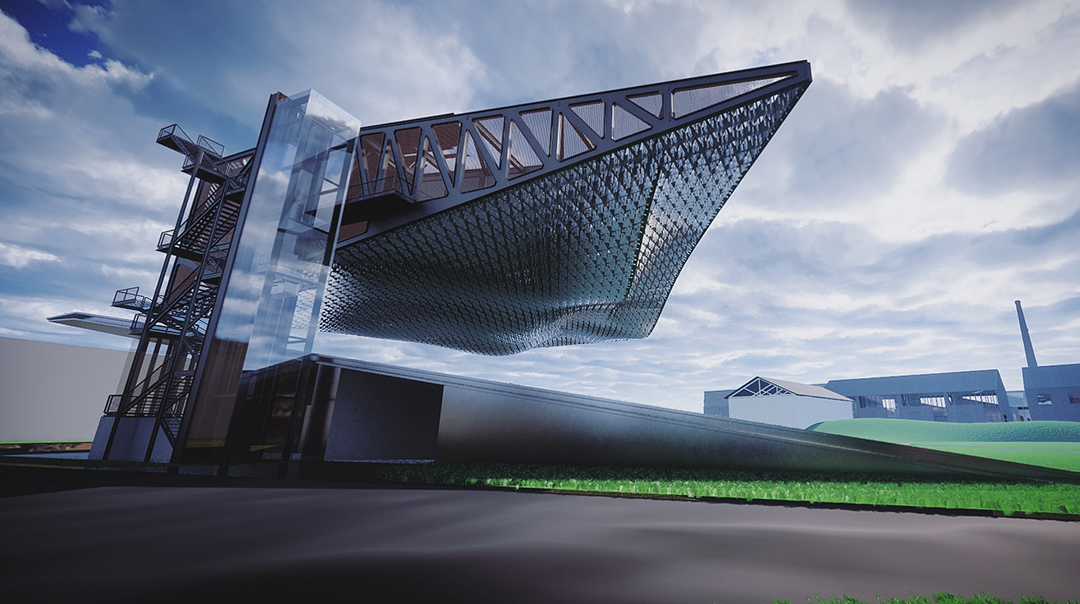

江西景德镇,已建成 / 2024

陶溪川位于江西景德镇,前身是国营宇宙陶瓷厂和陶瓷机械厂。考虑到历史建筑保护和当地风貌保护,传统分体式空调系统不再适用,陶文旅决定在园区一处空地中建设一座集中式能源中心,这个空地将被下挖建造成连通周围几个酒店的地下停车场,最后再覆土,恢复成一个绿地公园。

我们把建筑体量一分为二,将冷却机组、配电、锅炉间和消防水池埋入地下与绿地连接成草坡;而冷却塔、控制中心则采用悬挑的方式设置在地面上,建筑体量则根据所需功能空间大小排列,形成一个楔形体量——面向公园的一侧形成了开放的灰空间,可作为乘凉空间及各种活动的看台。

能源中心临街一侧的建筑线条硬朗,真实的设备和管线在立面展露,像个巨大的机器;面向公园一侧的设计则较为轻薄,悬浮在空中的形体呈现出两个曲线的“眼睛”——分别是控制中心和会议室,它们都是利用桁架的内部结构空间产生的。

为了让“云引擎”的戏剧张力约束在景观公园范围之内,使其与周围建筑保持视觉和谐,我们将整个建筑体型再向北边平移5米,并调整了建筑体型切入角度,确保从景仰书院的庭院中刚好看不到“云引擎”探出头来;在现场南侧国贸酒店的大堂处,我们也协同景观起坡做了相似的视觉控制,将建筑形体带来的视觉冲击力尽可能降低。

技术方面,由于能源中心需要的设备很多,为了使空间能满足工艺需求,避让穿插管线,我们建立了参数模型,以便实时反映建筑—结构—设备的调整对整体效果的影响。除了数字模拟之外,我们还进行了实测风洞实验。

在我们原来的方案设想中,楔形悬浮体的底部将挂设一层风动鳞片,可随风翻涌,就像漂浮在草坡上的机械云彩——这也是“云引擎”名字的由来。遗憾的是,由于各种原因这个想法至今未能实现。后来我不止一次爬上龙骨,测试悬挂鳞片1∶1打样和光照效果,团队也对底部龙骨进行了3D扫描实测,这组实测数据将作为未来鳞片生产和安装的重要基础,为未来的可能性做准备。

“我认为在实践过程中,需要重新思考学科的边界是什么,泾渭分明的实践方式会使建筑的未来视野变窄;将其他学科一起纳入设计考虑中,可以拓展建筑学科的边界。”

重庆,已建成 / 2021

特斯联AI PARK位于重庆,是特斯联重庆公司总部的先行区,是一个展厅和机器人实验室。在这次设计中,我们不从建筑的整体形态出发,而先梳理项目中的功能、硬件和设备需求,包括:机器人活动坡道、传感器设备、智能硬件等,将这些元素整合成一系列的片墙。这些片墙采用阳极氧化铝板制成,像“芯片”一样插进起伏的地形中,墙与墙之间可以自由地构建实验室、院落等功能空间。

在这个项目中,我们第一次思考机器人作为建筑空间使用者的可能性。考虑到当时业主量产的机器人以轮轴底盘为基础,我们在墙体之间集成了机器人坡道,保证机器人可以顺利到达各层区域,而这也形成了机器人与人类活动路径相互交织的空间体验。

北京,已建成 / 2024

清华大学建筑馆机动教室改造,是由2003级校友捐赠实施,由我作为校友代表进行设计。我认为建筑学院系馆作为教学和设计研究的载体,应该是设计想法、工艺和技术的试验场。所以我们决定在资金范围内做一些实验,也希望能够给同学们一些启发。

我们将评图板、会议桌等功能集成在了天花板中。两侧天花板可以旋转升降,升到顶时磁吸灯会自动开启作为天花灯具;降为竖直时可作为评图展板。中间桌子可以升降悬停在不同高度。桌面由半透明毛玻璃制作,背后衬光可以拓图。这套系统由三组机械搭配组合,能适应不同使用场景,还能在app界面进行操作。

关于会议桌还有一个小插曲:我们最初的构想是通过机械臂与桌腿铰链联动,做到家具自动抓取、升降和展开,但由于各种限制最终没能实现。目前桌子使用拉索模式,虽然结实但也会有轻微的晃动,我们也希望未来能有机会对它进行更新、迭代。

“科技感不是线条灯,也不是倒圆角的流线,真正的硬核科技中应该包含一些人性和精神性。”

江苏盐城,已建成 / 2023

Bluepha致力于研发新型生物基和分子材料,他们的核心产品是蓝晶PHA,是一种可降解、可替代塑料的绿色材料。而除了主要的生产功能之外,该总部还需包括办公、研发、生活等功能。关于厂区的设计,我一直在思考的是:关于科技、生命和使命感的空间塑造。

我们将微生物培养的生命过程与空间体验相结合,把建筑看成是一个“培养皿”,其通过管道与生产工厂——发酵中心相连。考虑到场地是盐碱地,建筑被抬高1.2米,并在庭院中额外覆土,使其能尽快种植树木。建筑的温度控制则采用工厂车间恒温水循环,管道则充分利用地面楼板下的空腔布置,确保室内空间纯净。

在排出建筑前,恒温水会在屋顶停留,形成一个浅池。展厅、会客厅和行政会议室三个功能体量凸出水面,各有特色,设计通过光影变化、弧形楼梯等设计,创造了或有仪式感,或相对轻松的三种不同空间体验。建筑的平面布局融入了古典元素,采用类似巴西利卡的拉丁十字平面风格,办公区、会议室、员工食堂等大部分空间位于水面以下。

室内风格简约,以白色涂料和水磨石地面为主。我们将柱子的造型与种植池、打印柜等结合,创造出有雕塑感的空间,是屋顶水光能照进室内,给空旷的办公区营造出特殊的氛围,以激发科研人员的使命感。

此外,为了消除空旷场地带来的孤寂感,我们在建筑南侧,结合工厂二道门围墙设计了一条窄长的庭院,并在其中设置了静思室、沙龙讲堂、健身房等活动空间,为建筑提供了更舒适的小尺度空间。

“建筑不是套路的堆砌。当你面临更多元的挑战时,运用更与时俱进的技术、对底层逻辑不停地追问,才有机会创造出看似不可思议,实际非常务实的设计。”

深圳红树林湿地博物馆提案

广东深圳,竞赛方案 / 2020

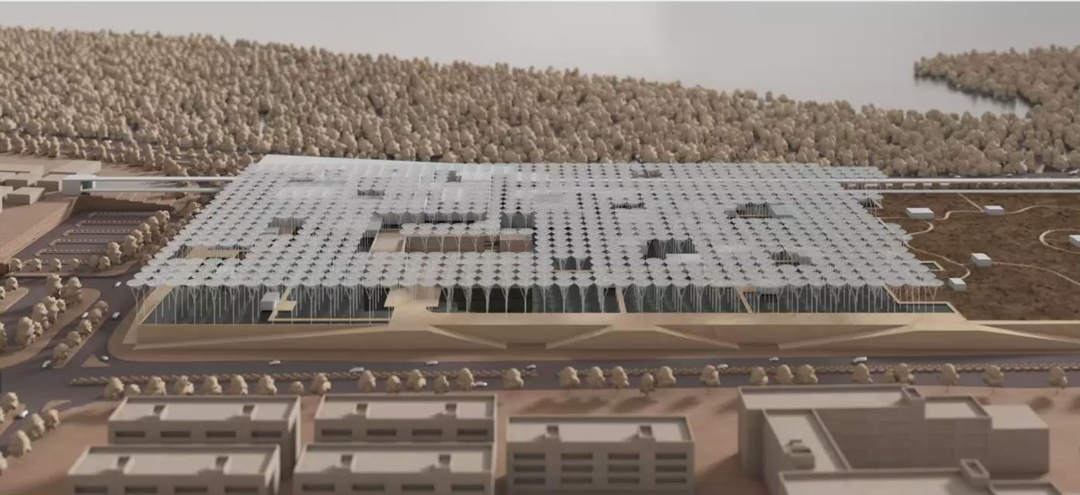

项目选址于深南大道,毗邻福田水质净化厂,位于地铁停车枢纽上方,拥有规整的地下路网。我认为,博物馆不应该是一个被仰视的、巨大的城市物体,而是一个可以聚集人的城市空间。而考虑到深圳的气候,这个城市公共空间还需要解决遮阳问题。

为了使这个城市空间能快速投入使用,我们提出了“渐进式生长”的设计策略:

利用现有的柱网结构,我们可以快速打造遮阳空间——通过在柱位上直接植筋的方式,将柱子本身作为支撑结构,均匀分布荷载。这些柱子由碳纤维定制,是集成了水雾喷淋、照明、音响和热力传感器的人造“树”,可以用机械臂快速制造成的一片散热“森林”。

建筑本体则采用分期建造的方式,确保每次施工只占用部分区域,其余空间还能保持开放。这样“渐进式+快速制造”的方式,使得空间即便处于建设期也能为市民所用,避免了传统大型建筑建设期间对城市空间的长期占用,同时也呼应了红树林从水中生长的特性。

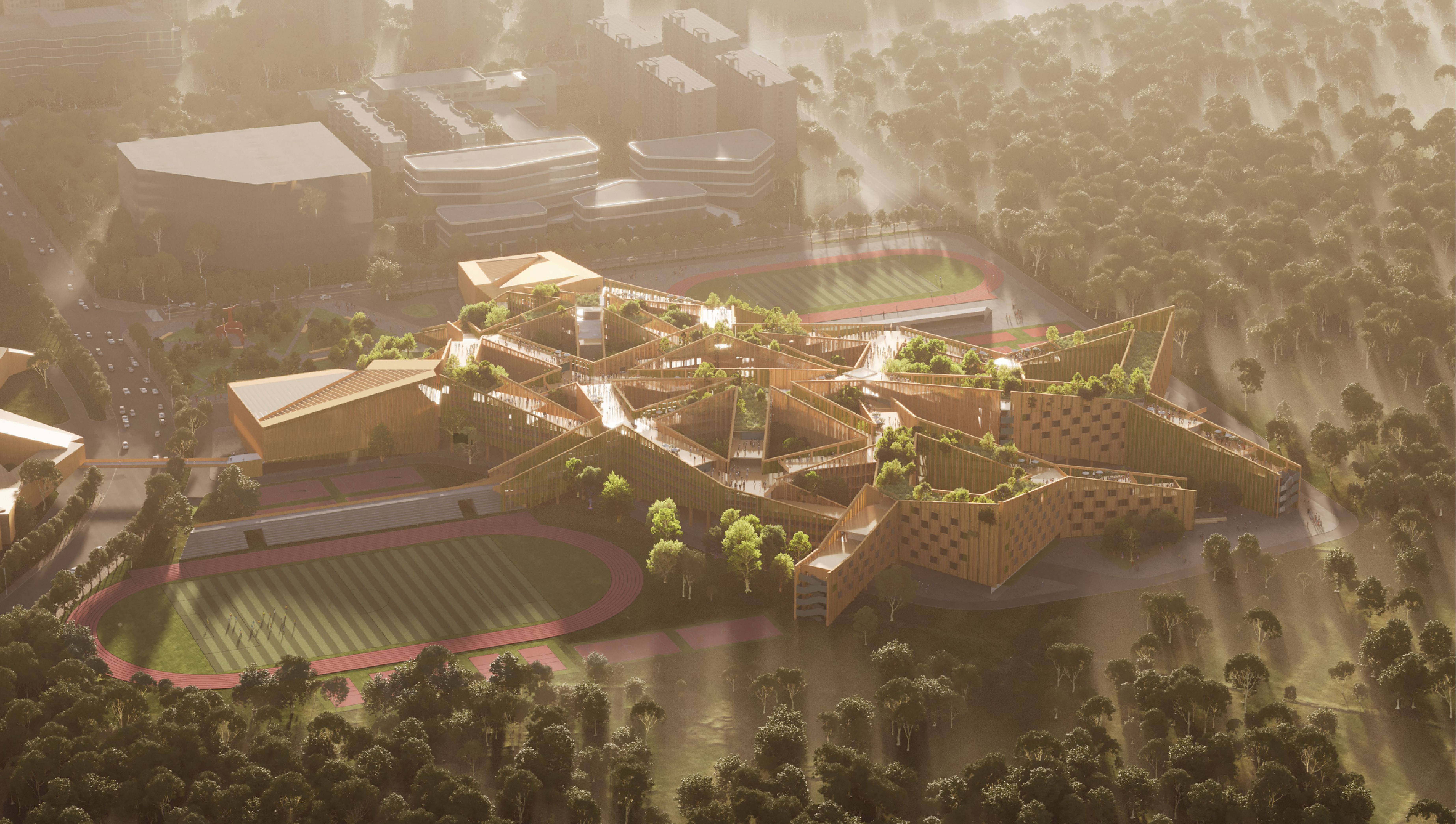

海口长天中学建筑设计

海南海口,竞赛方案 / 2023

在海口长天中学这个项目中,我们希望挑战教育建筑的底层逻辑,从最根本的角度去思考:属于海口的中学校应该是怎样的?我们基于以下几点因素来思考:

1、遮阳、通风:海口属于亚热带气候,强日照、多降雨是其气候特征。我们将学校空间视为神经网络,节点之间由立体风雨连廊相连,在强日照或者降雨天气,学生不用打伞就可以到达任意目的地。

立体连廊能够自遮阳与促进通风,并形成灰空间,其内设置有吊扇可以加强通风,学生可以在这里逗留,甚至举办各种活动。教室则采用镀膜玻璃漫反射阳光,避免眩光。

2、未来教学模式:我们设计了一种模块化、长度可变化的晶格单元,每个单元以垂直交通为核心,教室、办公区和服务设施等功能则像“树干”一样从核心中“生长”,而“树干”之间又会围合出不同形状和大小的庭院,可作为学生的公共活动场地。晶格单元相互连接,形成的晶格结构空间能更好地适应场地特征。

3、青春时期:非均质的晶格结构设计可以形成更丰富、灵活的空间,鼓励不同年级、班级和社团之间的交流互动,走廊、庭院等公共活动空间也为学生提供展示个性、发展兴趣的场所。同时,复杂的空间设计也会形成强烈的场域安全感——初期也许会迷路,但随着时间的推移,学生会形成强烈的“我的地盘”意识。

在规划布局上,将运动场分别布置在靠近长天小学和商业地块的北侧和东侧,既能与长天小学共享部分运动设施,也能缓冲商业噪音带来的影响;东北角退让出街角公园,体育馆和礼堂紧邻公园布置,假期时可对公众开放,提高空间的使用率;图书馆作为校园核心布置在场地中心,方便学生们到达;生活区则布置在相对安静的西南角,将初、高中食堂分开可增加学生就餐效率,也方便连接生活宿舍与操场。

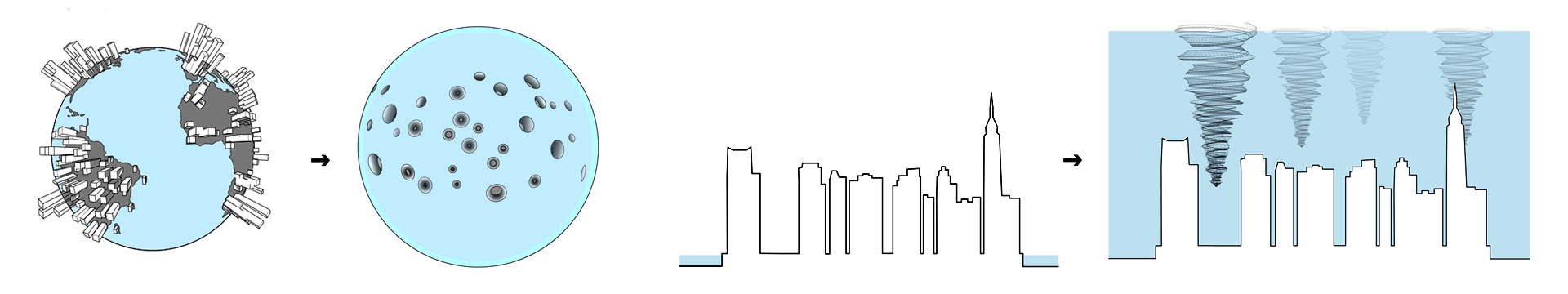

“当南北极冰盖融化后,全球水位上涨,我们的城市将会产生什么变化?”

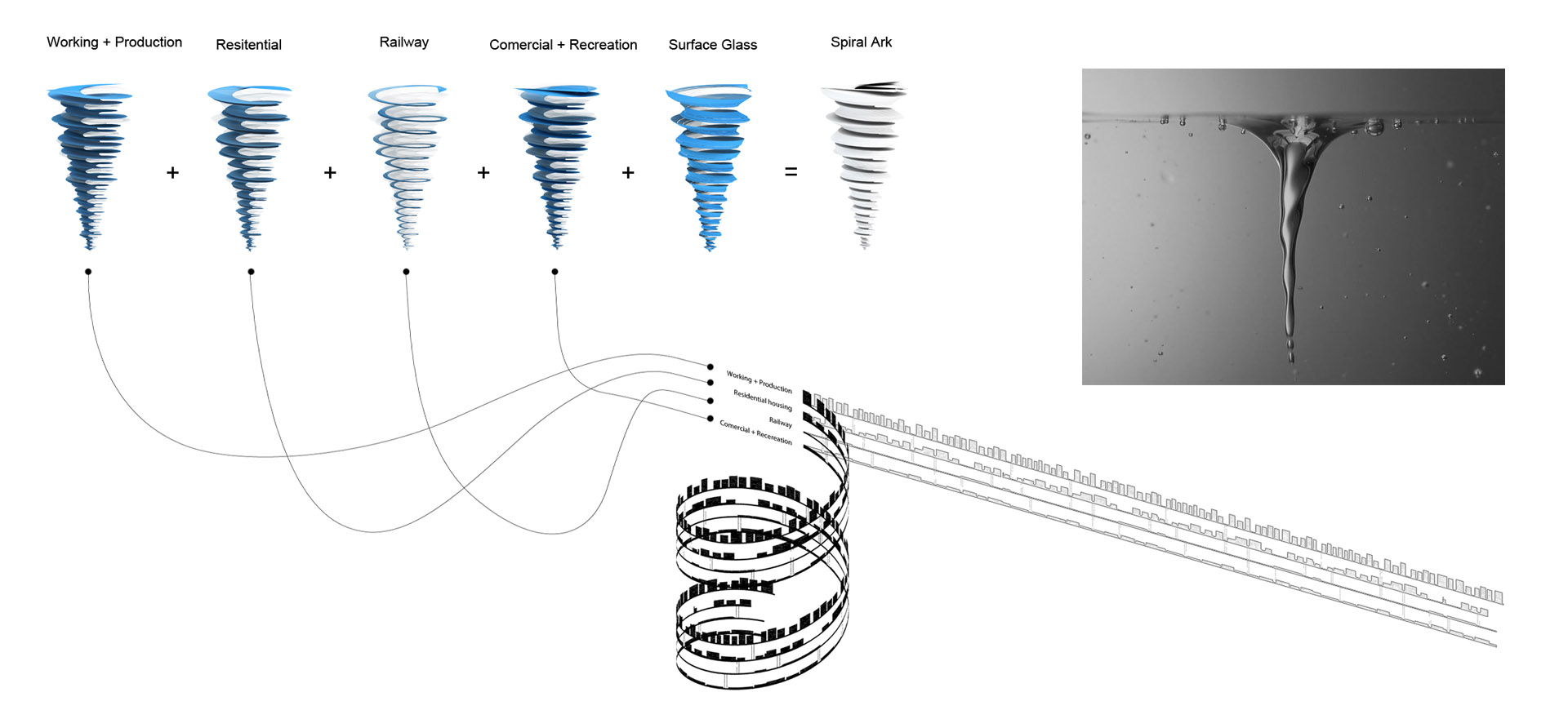

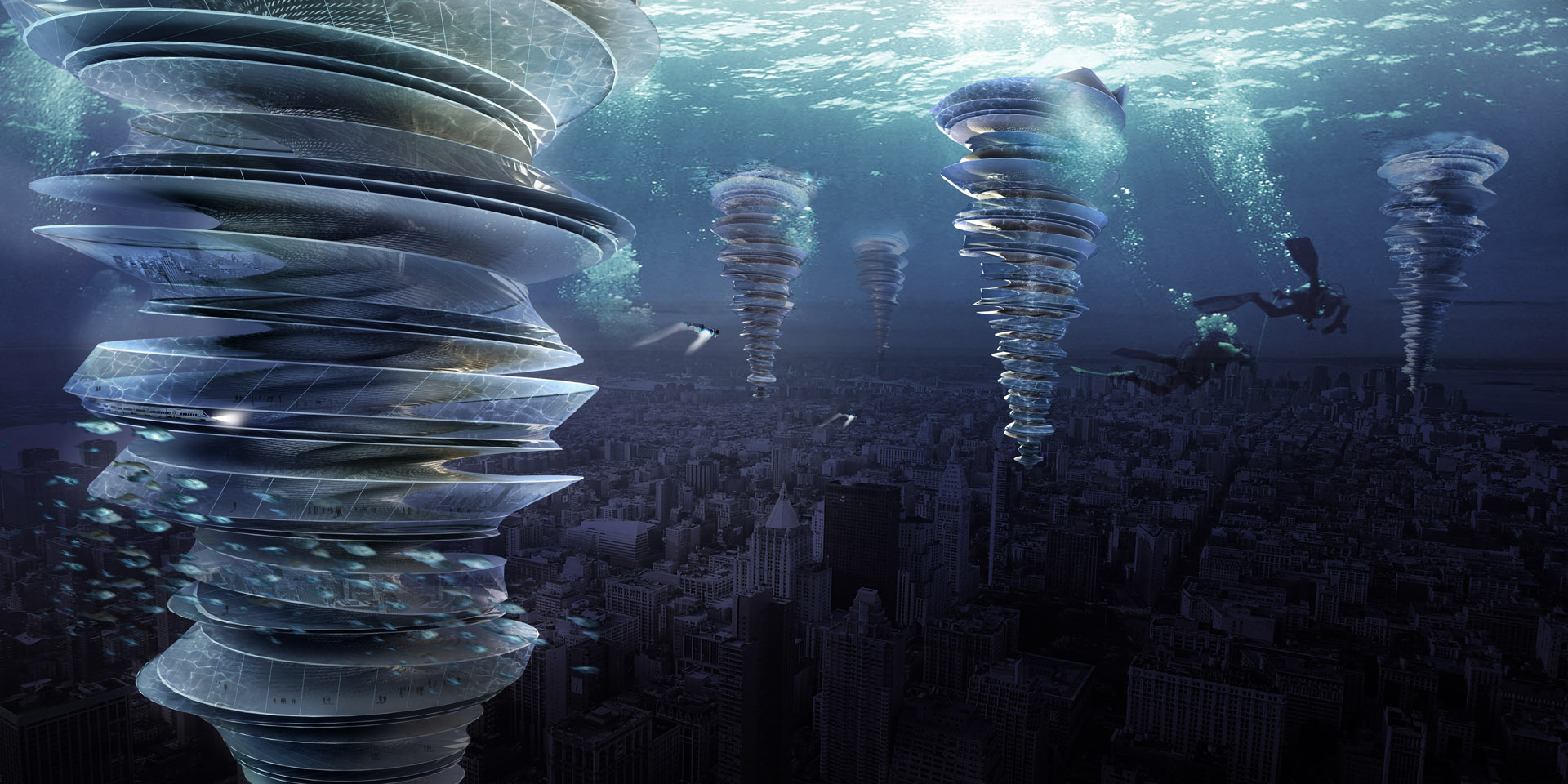

Spiral Ark是我对未来城市的一种猜想:

如果将超高层建筑比作一根根针,现在的地球就像一个长了很多根针的气球。如果水面上涨,未来将成为一个水世界,而在水下的超高层建筑为了保持平稳,需要一直保持旋转使其角动量守恒,未来的城市将从线性城市被扭转为“漩涡城市”。

在未来我们将面临很多挑战,包括:白色污染的挑战、气候变暖的挑战等等,而这些挑战所带来的影响,也许将颠覆我们现有的建筑思维。在未来,建筑学科应该和更多不同的学科、领域以及机构合作,以积极应对挑战。

以上就是我今天分享的全部内容,谢谢大家。

编辑 / 李翊娴

视觉 / 方泽楠

校对 / 李翊娴

本文文字版权归有方所有,图片由行之建筑设计事务所提供,版权归原作者或机构所有,欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。若有涉及任何版权问题,请及时和我们联系,我们将尽快妥善处理。邮箱info@archiposition.com

上一篇:SAKURACHORUS——东京涩谷商业广场装置|FLOWPLATEAUX

下一篇:有方讲座91场(下)|熊星:务实的奇思妙想