这是有方“建筑师在做什么”第153个采访。受访:王辉,URBANUS都市实践建筑设计事务所创建合伙人。

王辉为美国纽约州注册建筑师,中国建筑学会理事,《建筑学报》等专业期刊编委,清华大学建筑学院设计课导师,中国科学院大学建筑研究与设计中心客座教授。作为积极解读当代社会的建筑学者,发表了大量研究文章。

1999年王辉与刘晓都、孟岩共同创立URBANUS都市实践,并将其发展成为当今中国最具影响力的建筑设计事务所之一。

—

王辉 顾名思义,都市实践的实践对象是都市化、都市模式、都市形态,以及都市人、都市物、都市情、都市景,等等。我们事务所的名字就是一种自我激励,要努力去做些自己的精力和能力不一定能实现的事情。虽然我们不是某种建筑类型的专业户,接项目时不是很刻意地要围绕某一个主题,但会把零散的项目归拢到某一个方向上——简单说,就是持之以恒的对都市的思考;精确点说,这些思考不是关于都市的定量,而是变量。

我们起“都市”这样的名字时,这个词还不流行;如今它不但是建筑师的口头语,还是各种人文专业的时髦词汇。同样的词,每家的说法也不一。我更关心当“都市”成为一种“想象的共识”时,我们还能在这个基础上做出什么,让都市有当下的都市性。当然,建筑师想做什么不由建筑师说了算,只能是接到什么项目才能开始做什么。但甲方的初始条件都是抽象的数据、条理化的任务书、务实的政治和经济诉求,这些并不足以构成一个能打动人的叙事;甲方需要这些之外的东西,这些东西就构成了建筑师的话语空间,是“建筑师可以让建筑做什么”,发挥得好会是甲方、乙方、使用方的三赢。我们二十年来随着时代变化不断讲述的都市故事,就在这个空间里。

回到“最近在做什么项目”的问题,我就列举一下现在我们北京公司的几个在设计和施工阶段的项目,来看看似乎毫无关联的项目来源,最终如何聚焦到当下的都市性。

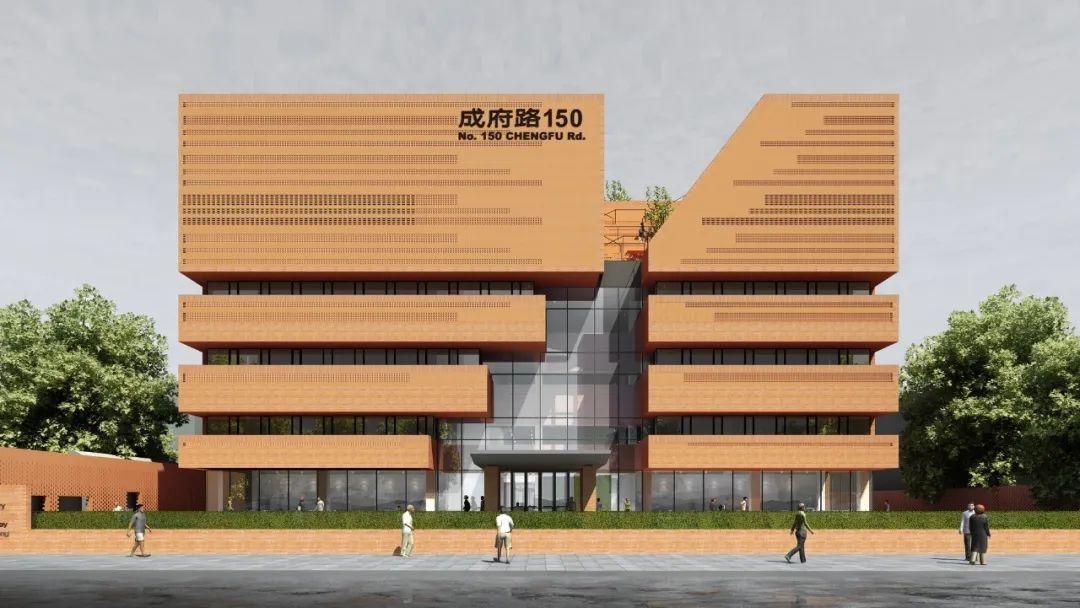

从社会学观点看,都市的社会性和社会的都市性是互文的。生活在北京,近些年会深刻感受到“首都功能”的再定位对于城市空间格局的影响。最近我们在清华大学南门马路对面改造一个旧商场和商务楼,将之变为一个高科技的研发和孵化基地,招商对象是全球顶尖的AI公司。这个项目背景是在国际科技竞争压力下,海淀区要用对存量的“腾笼换鸟”式开发,来改变城市的经济地理。

这是一个非常有“当下性”的挑战。改造设计从成本和程序上最简单的做法是立面再包装,但我们的理念还是从营造自屋顶花园流淌而下到中庭的交流空间出发,设计出一个人文的科研环境,让科研人员能够在一个有情调的都市空间中焕发出生产力。当然为此也付出了很大的结构改造和成本的代价,好在从区领导到业主都非常支持,可见大家对城市的升维都有共识。

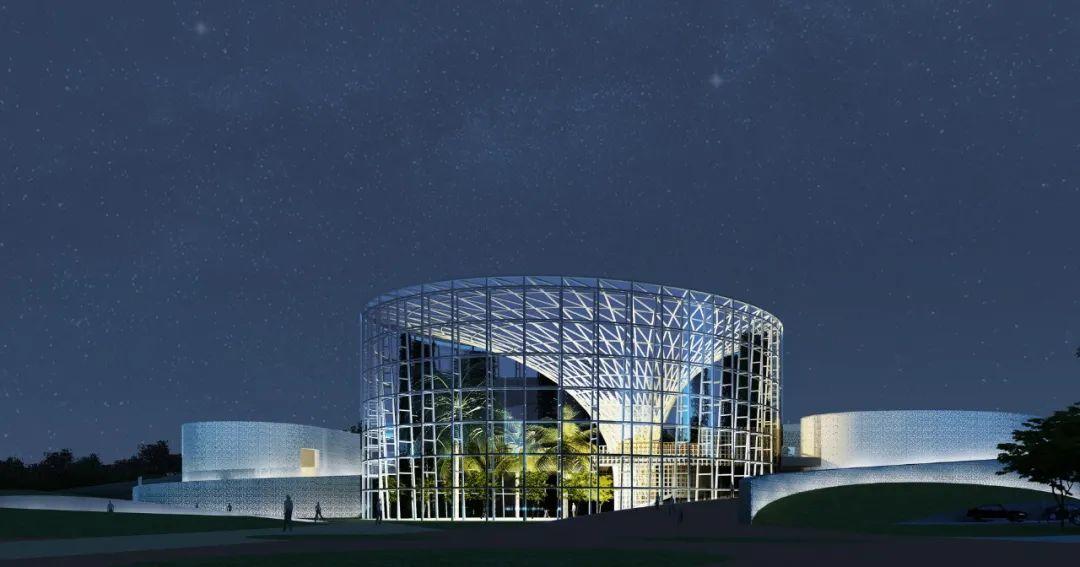

最近正在施工的还有两个新城展示中心。以前开发商的项目是小区,但现在升维了,必须要有新型的城市的主题才能立项,所以展示中心不再是售楼处,而是“售城处”,是对新时代下新城市的体验。我们的一个项目是为华侨城在涿州打造的新城做体验中心,一个是为了一个有金融背景的开发商在沈抚新区做的金融小镇做展示中心。它们都是在一张白板上的未来城市。

此外,我们还有一个在过去历史上建设未来社区的项目:在太原西郊的西铭村拆迁废墟中,我们要复活一个历史片区。现在刚刚完工的是对一个有千年历史的老庙的废墟重生。同样,经历了几年规划设计磨难的福州烟台山项目终于也在施工了。这又是一个城市再生的故事。

在案头上最有挑战性的是设计中的“雄安绿色建筑展示中心”。雄安-绿色建筑-展示中心,这几个关键词的分量太大了。雄安可以是一个理想城市的化身,但在同一个理想下、实现它的过程中,这个理想又太抽象了。很幸运的是,在这个非常艰难的设计过程中,有机会能听明白主管雄安规划的领导对城市的理想和理解,有机会共同探讨把城市-街区-建筑融为一体的设计路径,也有机会用一个具体的街区建筑设计来实现这种理念的合理内核,并把它发展成可复制的范式。

—

王辉 一个人或事务所能做的事情非常有限。在URBANUS都市实践整体理念的延续性前提下,从第一个问题的回答可以看到我现在还是比较有意识地把项目方向往三个方面发展:

第一,让一个单体项目去表达一个社群型的街区,例如雄安绿色建筑展示中心。

第二, 找到一个有社群有凝结力的抓手。在2019北京世界园艺博览会植物馆获得好评之后,我越来越有意识和信心在一般性环境中建造植物温室,这会成为非常宜人的社交平台,可以发生在商业、办公、校园、住区这些人与人需要交往的环境里,并由此产生社区空间的活力。这种应用在北方地区尤为可行和必要。所以我们成功说服了甲方在两个城市展示项目中以温室为媒介,展示有温度的未来社区生活。

第三, 在活化文物的前提下把历史和当下生活结合。关于这方面的思考,我在发表于《建筑学报》上的《从文物到博物》已完成了理论化总结。实践中,五龙庙和西侯度是特例,它们都是国宝级的文物,在这两个项目上所获得的社会和学术界的认可,也激发了我去放大一般性历史遗痕在当下生活中价值的兴趣。所以历史遗产的再利用是我现在选择项目的一个兴趣点。最近在太原西铭村广仁寺做的废墟再生就是这样的尝试,探讨文保等级比较低的普通村庙在都市化的激流中还有没有延生的可能。

对这三个方向的定位,也是从前二十年“泛都市”的实践逐渐转向“精准都市”。设计经验的积累会在两个方面带来好处:一是类型化的解决问题的策略,例如在谈一个学校项目时,我会建议甲方为什么不做个温室;一是类型化的项目来源,当然在很大程度上是自己挖掘的,例如在谈一个图书馆项目时,忽然发现周边规划的绿地是旧城墙遗址,于是建议甲方把设计范围扩大到遗址公园,以及把图书馆定位于城市史图书馆。有了精准的目标,才有可能为下一步的专业成就提升找到方向。

类型化不是教条化,而是条理化。设计虽然离不开直觉,但更离不开系统的思维。以我现在不断推动普及温室的努力为例,是建立在社区营建的理念前提下,用当下的技术手段为传统的社区模式升维。这将集合很多相关的专业研究,从少年儿童的科普教育到社区养老,也会集合很多专业,从适用技术到种植养殖,是个系统化的理想。单靠我们一个事务所是无法实现这些理想的,所以要有平台合作的思维。我觉得通过二十年的努力,我们积攒了足够的专业资源,对于我们这样的“前浪”而言,最有优势之处是整合资源。

有了这样比较明确的定位,以及不断地有这样类型的项目委托我们,我也希望能够集合和训练起一个比较稳定和专业的团队,让年轻设计师们能够有比较好的成长机会。

—

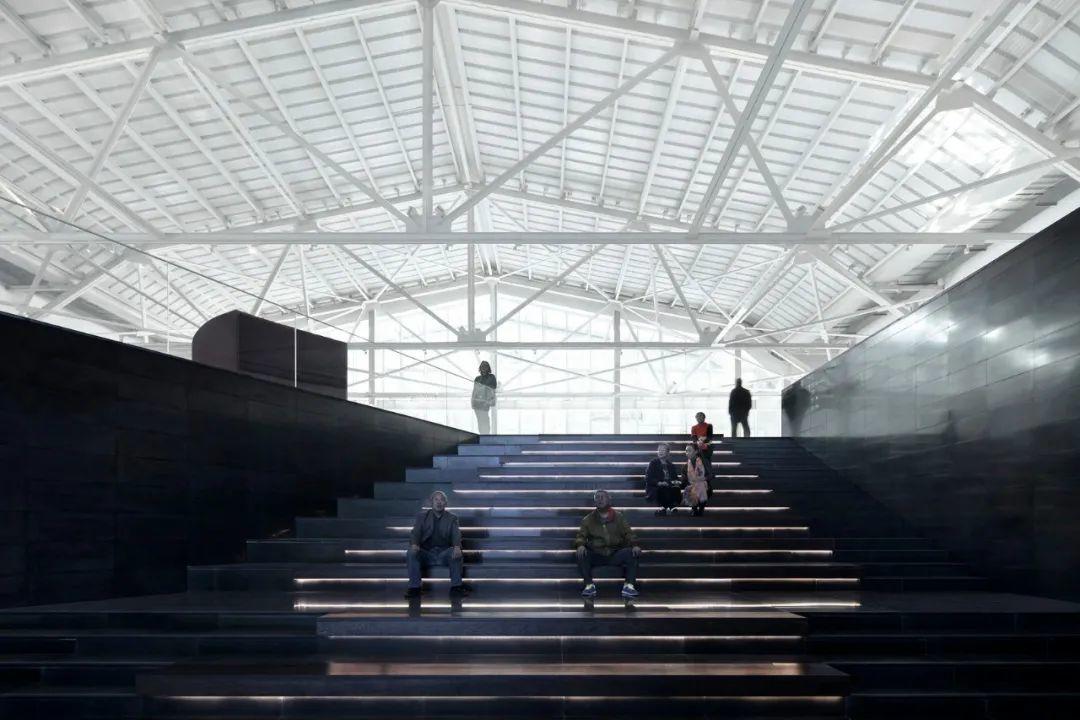

王辉 建造是建筑中最迷人的部分,现场总会给你最好的判断力。我本质上属于愿意在现场作调整的建筑师,不是因为图没画到位,而是认为从现场的观察中获得的判断才是最有效的。我本人不可能天天往工地跑,就尽可能地派驻场建筑师,每天看现场,我们在后方再做判断。这对于年轻的设计师也很有吸引力,能学到画图学不到的知识。这也是他们在都市实践的一个红利。

不断进步的技术手段也使得现场监工变得非常容易,例如用视频和图像实时传递信息的方法,施工队有时也有延时摄影的措施。但这不等于机器能够代替人,人的直觉和判断才是最重要的。建造是施工程序累加的过程,现场感不仅仅是从真实尺度上对设计有所判断,还是对危险的预测。一些场景今天看还可以,明天加上新东西后马上就毁了。我每次收到前方传来的图像,都会不断地放大细节,像侦探似地寻找可能有问题的蛛丝马迹,因为驻场的同事不一定有这样的问题直觉,尤其是对即将发生的事情的直觉。

现场最大的问题还是变更带来的一系列麻烦。我到现场看到问题和提出解决方案时,往往施工队都满口应承,甲方当时也都很认可。但再去工地,问题还是没解决,原因要么是变更没有用有效的图纸表达,要么是变更在甲方的财务流程上还没通过。等万事俱备了,这个问题没解决,下个问题又冒出来了。

像我们这样的建筑师到了现场,甲方和施工队对我们还是很尊重的,经常以“老师”尊称。我们应该充分用好这份信任,让甲方给我们赋权,在工地中有实际的话语权。

—

王辉 描写社会问题的标准句式是“日益增长的XXX和各种无能的矛盾”,例如员工日益增长的薪资需求和设计费不断下降的矛盾,甲方日益增长的质量要求和设计费不断下降的矛盾,等等。这是个体所无法解决的社会结构性矛盾。

这种矛盾是资本化生产方式所固有的,甚至是资本化生产和再生产的动力。如果没有困惑,世界还能进步吗?对于个体所能有的解决困惑的模式,可能还是靠精神胜利吧。因为资本化社会还是相对公平的,天道酬勤,所有付出总还是有收获,哪怕不是物质的、而是精神的。我常跟小同事们说,你们在都市实践获得的最好的东西是知道当有好的机会时如何把握住,以及在这些好机会中能见识到的好人。的确,我们的甲方都是各行业的翘楚,他们能获得今天的地位,不仅仅和他们的能力有关,也和他们的人格魅力有关。至少在政治经济层面上,甲方应该说都比乙方成功,跟这些人共事,还是能拓展视野,吸取不少有益的东西。

—

王辉 有各种各样对行业现状的抱怨,总的来说是建筑师地位的边缘化,而建筑在国民经济中并没被边缘化。

简单的现实是:现在的建筑学院毕业生还有多少人是从事建筑设计?在学院可以熬夜的学生有多少还愿意在单位加班?加了几天班的建筑师有多少不想拍案而起?等等,都可以看到建筑设计界的颓败景象。

现在还有另外一种景象,就是对“前浪”和“后浪”都有的唱衰。“文革”的断代使改革开放的红利直接拍给了“前浪”,他们出场得太靠前,经久不衰,挤占了“后浪”的发展空间。而“前浪”也会感受到巨大的价值观的代际差距,他们与“后浪”们愈行愈远,而他们的甲方将逐渐变成“后浪”。

当然现在还有技术带来的挑战,工具方法的进步是不可忽视的,这不单是关于那些时尚软件硬件的应用,还有关于谁能够有系统化地整合信息资源的能力。

当然更大的困惑是如何做到以不变应万变,这又在考验在完成了所有的原始积累后,最根基的部分是否打得结实。

—

王辉 我自己获得的设计机会还是有一定延续性的,例如二十年里,不断有和各样历史遗产打交道的机会。尤其是在五龙庙、西侯度、福州烟台山项目上,这些机会其实是很高级别上的挑战,而自己在迎战之初还处于无知者无畏的状态,经历之后,不但涨了见识,也培养了勇气。所以,我未来的项目发展方向会更多地寻找活化历史的项目。

也有一些偶然的机会,会突然影响我日后的一些方向,例如温室这个概念,在我们做北京大望京中央公园时就已出现,而到了做2019北京世园会植物馆时,固化成了一个集成化的技术,然后是拼命地在其他项目上的推广。

—

王辉 我最近比较集中而系统地读了三个法国思想家的书:德波、鲍德里亚和列斐伏尔。他们的写作有关联性和递进性,更有预见性,因为他们的理论都是在漫长的岁月之后被当代资本主义的发展一一验证了,尤其是被中国弯道超车式的社会跳跃验证了。

三者思想的共通点是在对一些现象的认知上发生了本体性的颠覆:列斐伏尔把日常生活从边缘和底层推到核心;德波把当代社会的物质性呈现当作一种景观;鲍德里亚则把物的象征化推到一个极境。这些理论上的思考,对于我理解在实践中不断遇到的问题,是一把解惑的钥匙。

最近我对自己实践的总结文章,也大多是建立在对他们理论理解和应用的基础之上。毕竟这些社会科学工作者对世界的洞察力更敏感和深刻,我们建筑师应该站在他们的肩膀上看世界,这样才能发挥出我们有实践经验的优势,并以此提升我们的实践。例如在胡同改造的系列项目中,尊重、观察、理解、升华日常生活,一直是工作的立场、观点和方法。在消费社会中的实践会一不小心就踏入“网红”禁区,这就需要以在景观社会中如何理性地造景来反思。最近我在《时代建筑》和《建筑学报》写的世园会植物馆以及天津美亚厂房改造而成的运河创想中心的设计体会,都是聚焦在这一点。

—

王辉 我如果不做设计了,最有本事做的事就是导游。疫情使大家只能内循环了,八月份去了敦煌,这是人生第一次去。但回来后我对自己有点失望,因为在那里我看了莫高窟和榆林窟最上乘的洞窟,可是在现场并没有久久不能平静的心情。是否自己的感觉麻木了,情感迟钝了?

于是我在想,我们为什么需要旅行?绝大多数的回答是因为要走出困惑自己的日常,让远方重新唤醒自己。时不时地走出惯性,是对生命的保鲜。但当年来莫高窟隐修的高僧则走向相反的道路,沉浸在惯性中,让惯性把自己变成自己。我们进洞窟,最多也没待过二十分钟,一方面后头有团队要挤进来,另一方面还有许多还没看。这样一个一个看过去,最终向别人炫耀的是数量,但质量可能还不如在一个窟里入定一天。这也许是麻木的根源。现代人不是因为没有选择而麻木,而是因为有太多的选择。

—

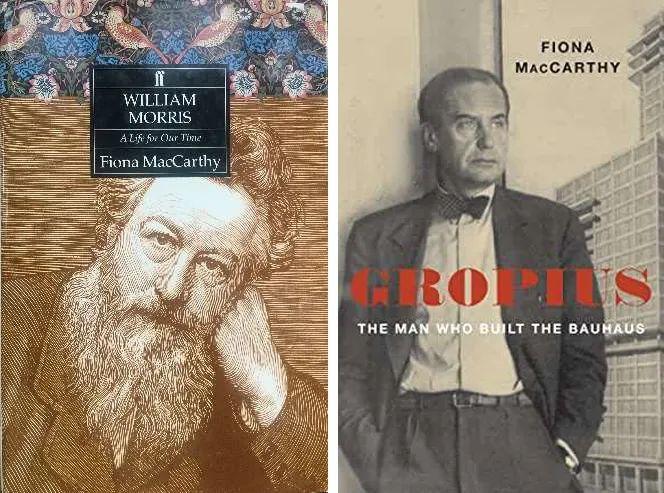

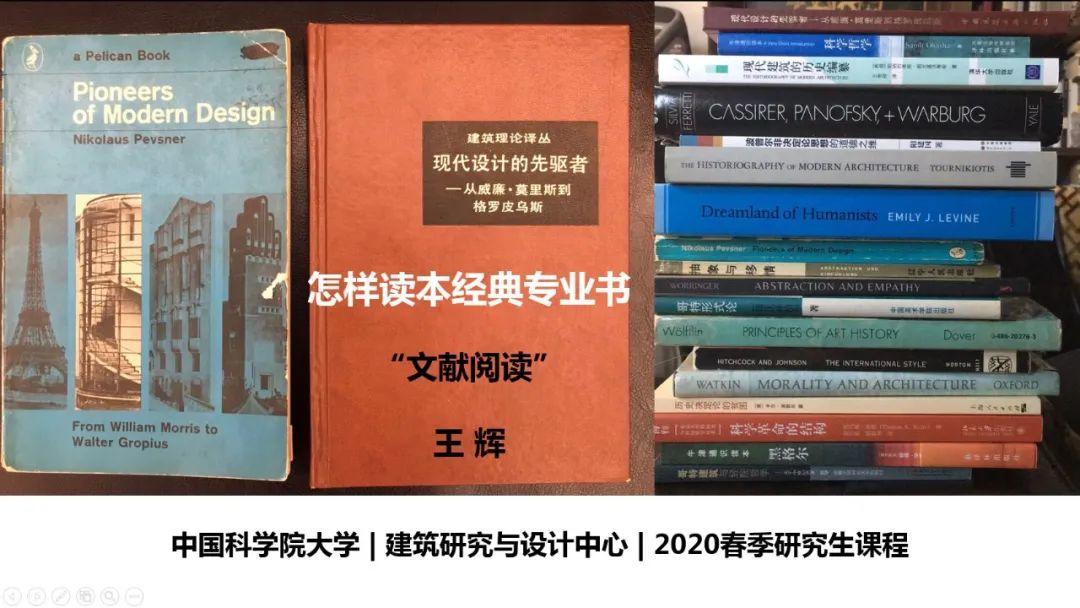

王辉 疫情期间我开了一门收看率不错的网课,用15个每次3小时的讲座,细读佩夫斯纳的《现代设计的先驱者——从威廉·莫里斯到格罗皮乌斯》,重新温习了早期现代主义的大师们,发现有许多人还是非常可爱的。以前我不怎么认可格罗皮乌斯,主要是因为他的设计没有其他几位现代主义大师好。但去年为纪念包豪斯百年,我可能看了30来本关于包豪斯的书,又读了他的传记,今年又通过这门课梳理了现代主义的源起,对他的人格魅力还是很景仰。他的成就完全依赖于他是一个非常成熟且有特色的人。建筑师的价值很大情形下是人格塑造的,这也是在学校的课程里没有教的,而在现实的工作中最需要的。

—

王辉 我发现自己对建筑师的关注其实非常少,虽然知道他们的八卦并不少。如果想找出个对自己有启发的建筑师,不如找个有启发的艺术家。这让我想起作曲家王西麟,我喜欢他会爱会恨。有一次听完他的音乐会,我再去蹭他朋友圈的夜宵。饭桌上又提起老先生在山西下放的事,他情绪一来,举着筷子唱了几段上党梆子。那是他在人生最寥落的时候,可是还是能够有强大的适应性,在地方戏中找到精神的支柱,并最终吸收到他宏大的系列交响乐中。我非常佩服这些艺术家能用真实的感情来创造世界,这与太像职业人的建筑师还是不在一个频道上。

—

王辉 我在美国上学时,旁听过一门哥特建筑的课。只能旁听,因为那时我连加洛林王朝都没听说过,考试肯定不及格。当时听得懵懵懂懂,但对我后来也能讲哥特建筑史影响太大了。之所以喜欢哥特建筑,是因为这个建筑风格在短短的300年里有一个清晰的萌芽、发生、发展和灭亡的过程,是关于艺术史规律非常好的教材。

我现在过了知天命之年,也有了点个人史的意识;事务所也做了二十年,更有公司史的意识;自己又处于中国当代建筑的激流中,也有关于建筑史的意识。每个人都在为历史做一些事情,虽然历史不一定会垂顾他/她。即使如此,理解历史规律还是一种必要的智慧训练。通过我后来自学还没成材的哥特建筑研究,我也在书中遇到了一些非常有洞察力的历史学家,例如Henri Focillon、Otto von Simson等,他们的睿智还是令人折服,尤其是对于我这种比较认同智识的人。

—

王辉 当下疫情带来的全球化和城市化趋势的煞车和逆转,是最有戏剧性的社会议题。我刚想读《地球是平的》这本书,没想到地球已经不是平的了。这种不可思议的变化对于地球-人类-国家-社会-集体-个人是个冲击,但也可能是件好事。

—

王辉 我们是个研究-设计一体化的事务所,年轻设计师在我们这除了有较好的项目设计机会,我也努力用我所学影响他们。疫情期间,我做完了一件自己想起来都觉得不可思议的事,为中国科学院大学建筑研究与设计中心开了门关于文献阅读方法论的课,同时也向广大的知识爱好者开放。虽然我时不常地有些讲座,但作为一名职业建筑师,要用业余时间承担起一个以周为节奏的讲座,只有在“回家赋闲”的前提下才有勇气去设想,也只有在不出差的前提下才有可能去准备,更是在具有同样宅在家的听众前提下才有可能去实现。

这是一个15讲的系统讲座,每堂课的听众几乎都达到腾讯会议室的上限,听我罗嗦近三个小时。之所以我提“系统”,是因为我是在对人类都有可能对这个世界说bye bye的悲观情绪下,觉得有必要对人类给这个世界带来了什么做一个系统的小结,而建筑只是进行这个小结的抓手。因此,我才将一本不到200页的书,讲成了每堂课近3小时、讲了15讲还意犹未尽的讲座,从中我也被人类观念史的美好系统感动了,产生了对这个世界的更大留恋。

所以在讲座结束那天的微信上我写道:“很有幸在疫情期间开始了这门课,在一种对文明世界的特殊心境中,用霍乱时期对知识的爱情,收集散落在自己记忆中的各种碎片,建构起这个可能会成为考古对象的世界的一个风景。”

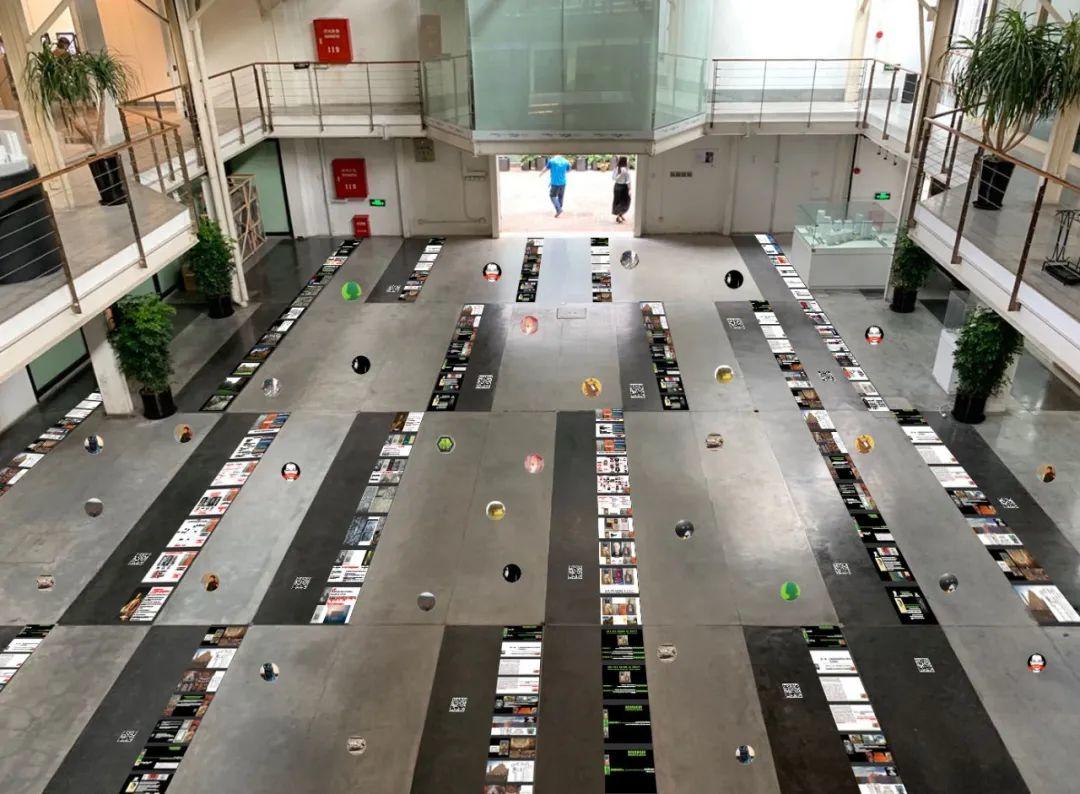

最近何志森老师在上海8号桥创意园策展的《回家》展,集合了各行各业的人在疫情期间回家后的所作所为。我也以《王叔请你听网课》为内容参加了此次展览,把所有的讲义PPT变成地贴,作了一个艺术装置。其实我的网课不值得用这么大的展场来炫耀,而值得炫耀的是在这个疫情期间,“网课”的登场改变了当下世界,甚至更改变了许多人的人生。

有一位一直坚持听我网课的业内大咖说我可以准备职业的下半场了。我并无意成为职业讲师,但从今年起,一代大学生的校园生涯变成在家上网课,这会给他们带来什么样的心理影响,现在还没法预估,但肯定是对一代人的改造。所以网课必然是一个值得研究的历史事件。当未来的考古开始挖掘网课史时,我觉得有必要借助这样的展览机会,把一个个人的小事放大为一个历史的档案,成为“网课元年”的一件证据。

都市实践招聘开放中,点击查看。

本文编排版权归有方所有,图片由受访建筑师提供、版权归原作者所有。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

上一篇:墨尔本大学设计学院:当空间本身成为教材 / John Wardle Architects + NADAAA

下一篇:MAD美国首作:山丘庭院,邻里守望的“村落”