你了解汤桦吗?

在有方后台搜索这个名字,结果多是汤桦建筑设计近年的中标方案,以及刘家琨、王方戟、薄宏涛等建筑师对同窗或师长的记述。然而或是囿于设计和团队的繁杂日常,或是深信作品才是真正的表达,汤桦的自述,却始终不多。

作为两次留校任教的重建工第一届建筑系学生,汤桦对母校的最深印象是什么?他在怎样的契机下来到深圳,成立个人事务所前的16年设计院经验留下了哪些影响?在项目机会之外,持续参与的建筑竞赛还意味着什么?……同在深圳,常有往来,但对于汤桦,我们的好奇远不止以下12个提问。

△ 汤桦,重庆大学建筑城规学院教授,深圳汤桦建筑设计事务所有限公司总建筑师。摄影:顾宇琳/有方

——

磁器口,重建工建筑学子的精神摇篮

靠设计竞赛想象外部世界的年代

重建工的“野蛮生长”

有方 “八九十年代重建工毕业的学生,很少有谁会说没受到过汤老师的影响。”作为屡被提及的“重建工的黄太阳”,你在母校最难忘的事情是什么?请在学生和老师的身份中各举一例。

汤桦 重建工旁边一两公里有个很有名的小地方,磁器口,当年是嘉陵江边一个水码头。运瓷器的船在那儿上上下下,随着物资交流就形成了一个小村落。磁器口有着非常典型的重庆周边临水而建的小城镇风景,有非常多的吊脚楼,大石阶,深到水里的滩涂,寺庙,居民。

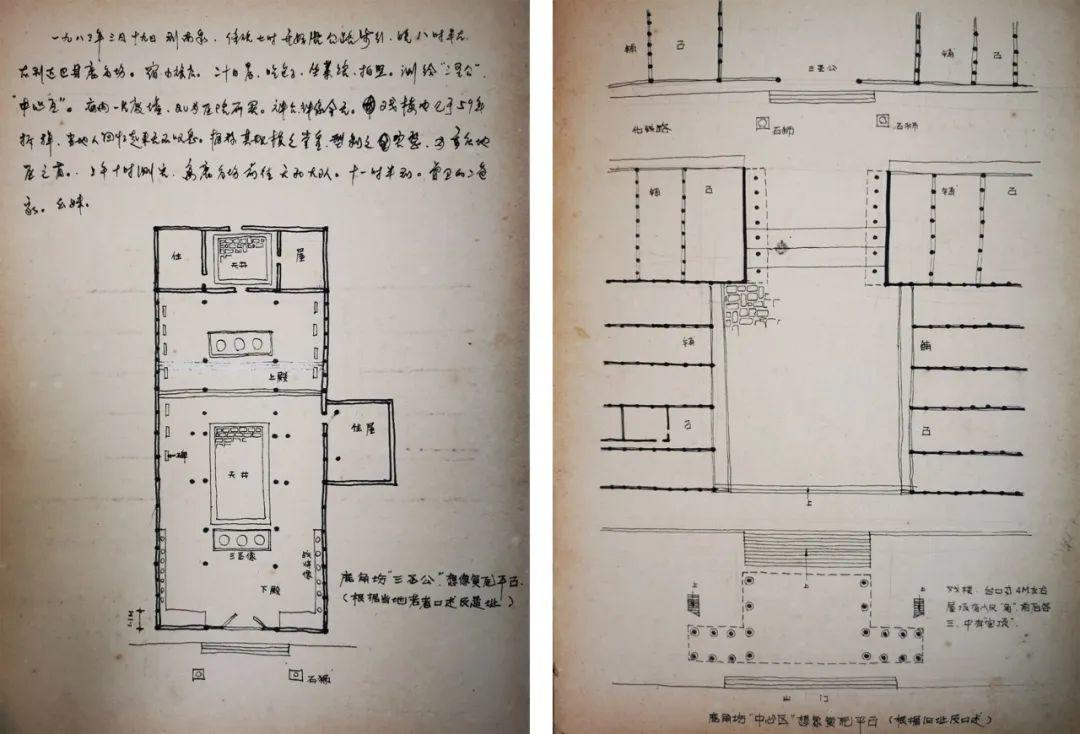

我认为那个地方是重建工建筑系学生一个精神上的寄托地。很多人在那儿谈过恋爱,很多人在那儿画画——开始是老师带我们去,后来就自己去——写生,水彩,画民居,画那空间,最后就研究那个空间。

今天的磁器口已变成一个非常著名的旅游胜地。但当年那镇子特别安静淳朴,没有太多人,有很多旧房子和窄窄的街道。就常看到我们建筑系的学生背着画板在那儿画画,画了很多年。这地方像是个精神摇篮,把重庆对重建工建筑学生的教育,或者说城市对个人的教育,体现得非常充分——在老师教授的书本上的知识外,我们从那个场所学到了很多东西。

△ 空间研究 – 鹿角坊“三圣公”及中心区想象复原平面 绘制:汤桦

作为老师的难忘就更多了。我是“77级”,本科毕业后就留校,教过的第一班学生是“80级”的同学。就差了三个年级,所以基本上年龄都差不多,除了课堂上要教给他们东西,课余大家也是一起玩。

当时的学生不像现在,不会跟着老师“炒更”干活——那时老师自己都没有这种机会,就更不可能给学生了。所以那时课余肯定是精力充沛,没什么事情,就天天看国外的杂志,找有什么设计竞赛可以参与。我印象里重建工的学生都特别喜欢做竞赛,我们年轻老师带他们一起做的时候,也从这“课外的学术活动”里学到了不少。

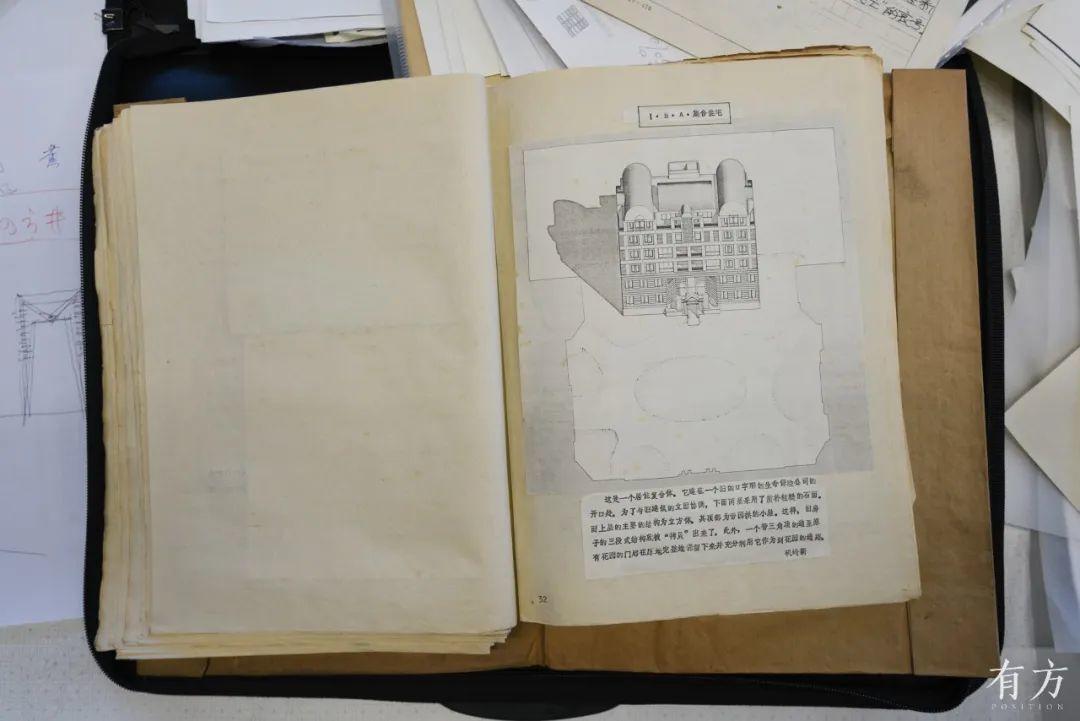

某种程度上,当年我们是从陈旧的教科书和杂志的信息中,去想象“外面的世界”。那时通讯不像现在这么发达,没有互联网,根本不知道外面是怎么回事;收音机是“敌台”,虽已渐渐放松,但抓住了还要被批评。在我们的零散拼凑中,学术竞赛提供的信息却是非常完整的。我们可以从题目知道别人在想什么,然后从竞赛的结果、得奖的选择去了解他们的价值观,边读边猜外面是个什么世界。这也挺有意思。

在这过程中,“误读”可能很难避免。但中国当年的建筑学终归从那些杂志和竞赛中获得了很多教科书之外的学术信息,这种拓展非常珍贵。所以在重建工,来自本土的城市教育和来自外部世界的经过想象的讯息,都是教育的重要构成。

△ 汤桦的研究生毕业论文,粘贴着I.B.A集合住宅图片和矶崎新的评述

有方 对于重建工常被提及的“野生”状态,你如何理解?

汤桦 现在回想,当年很多事是淘气的,甚至会惹老师生气,但我觉得这也是重建工学生的一种风格。我们常说重建工里都是些“野孩子”,因为老师来自很多不同的教育背景。1940年代抗战时期,中国很多大学随着国民政府迁到重庆,带来了不同的学术思想。这个对重建工的前身,也就是重庆大学建筑系,是学术上的底色,本底一样的东西。

建筑学的两大主流教育体系——布扎和包豪斯理性主义,重建工都有。我们建筑系的第一任系主任,陈伯齐老先生,是从德国留学回来。后来有很多其他大学的老师,比如清华和东北工学院的一些学生过来,就带来布扎体系的影响,两者混搭形成学术上的自由。

我们念书的时候氛围就更活跃了,“文革”刚结束,老师看到这新的学生可能也不太知道该怎么教,大家就一起学,边学边做。所以重建工建筑学生的思想都很活跃,很多人都有非常新奇的想法,也有点像野蛮生长。“老师怎么教,我们就怎么学”是一方面,还有一方面是“老师这样教,我偏不这样学”(笑)。我不知道这种自由对不对,有时候看到东南、清华的一些学生,能感到学术体系非常清晰,有明确的历史传承;但重建工好像没有,基因在不断迭代,每一代都在突变。

△ 汤桦、刘家琨、杨鹰在黄龙溪 供图:杨鹰

△ 重建工建筑学77级平武报恩寺古建测绘实习合影

有方 1980年代的中国建筑教育,与今日的最大区别是什么?有什么已失落的当时的特质,是你希望保留的吗?

汤桦 这个问题有点革命性。其实我常会跟一些我这个年龄的同事,谈到这个,但讲了以后又常常特别后悔——像是一个老人家在抱怨,不太好。有时候人老了就是会不断去想自己以前那些事,然后跟当下进行一种比较,因为那可能是我仅有的一些技巧,其他都不太懂,只能“炫耀”这个了(笑)。

可能是当老师的原因,我一直对年轻的同学抱有极大的希望,因为我们都知道知识迭代的速度是如此之快,五年、十年就可能全都变了。当年我们念书的时候,一些后现代主义理论家说“建筑学来到了十字路口”,那时我还觉得没那么严重。但今天的建筑学是真的来到了十字路口,很多今天刚刚毕业的建筑学生带来的东西,是我完全陌生的,甚至脱离了当年我受教育的那个学术体系。比如,我们那时是要讲构图原理,要讲美学的。“美”有它一系列的操作规则,像节奏,韵律,对比……但这些布扎体系里的准则,现在好像都不太讲了;现在的建筑学关心的,好像完全是另一个维度。

然而尽管有些东西似已完全改变,但比起其他学科来说,建筑学的迭代好像还是比较慢。如果我们回顾历史,建筑学的革命往往是伴随技术革命产生的。就像如果没有从石材结构到钢筋混凝土的过渡,就不可能有柯布的多米诺体系,以及今天的很多技术平台。所以其实我不太担心以前的准则能不能传到今天,因为技术已经传过来了,所以那些伴随技术的建筑学本身的理论,以及我们常谈到的建构系统,应是可以继续有效的。它就是在技术和材料的基础上产生的一套审美。所以除非今天的建筑突然全变成3D打印,否则这套东西,应当还不至于失效。

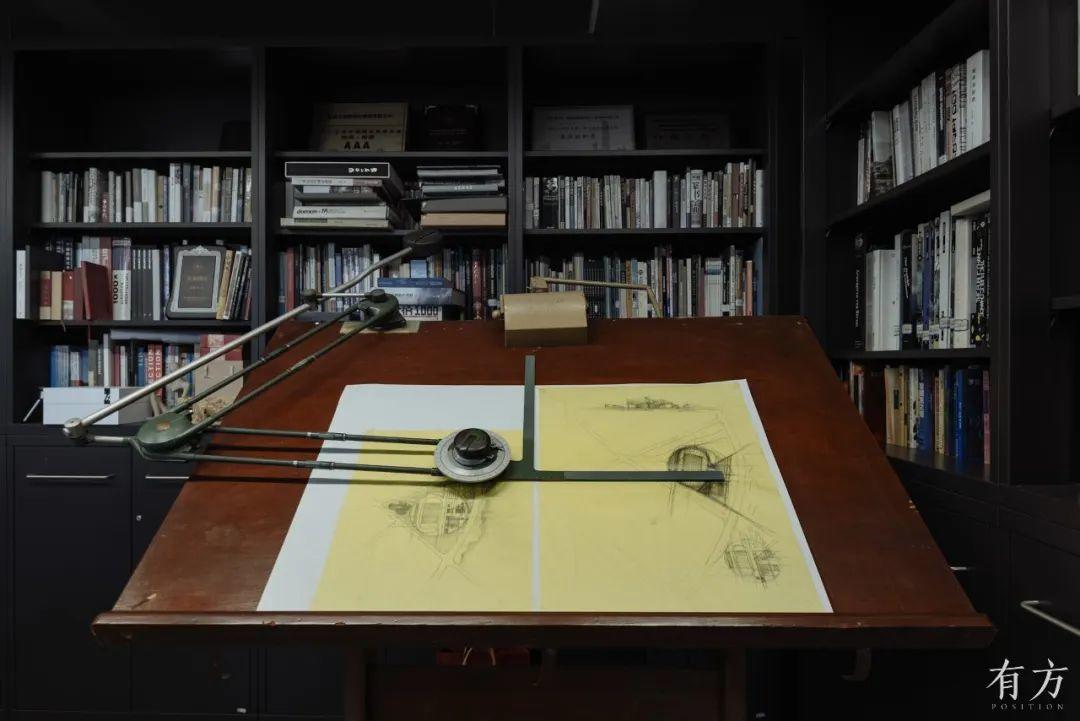

△ 汤桦和他的绘图台 摄影:胡康榆、顾宇琳/有方

——

为一个项目来到深圳

二十多岁,暂时不去意大利也无所谓

房地产建筑带来的“流派的解放”

有方 1986年研究生毕业留校后,是在怎样的契机下来到深圳、开始实践?

汤桦 对我来说那是非常重要的一个时刻。研究生毕业后我第二次留校,对教学这件事已非常喜欢。当时我们想对重建工的建筑教育体系进行一种改良,参照了库珀联盟以及海杜克等人写的很多建筑教育著作。我们觉得如果能将这些东西带到当时的中国建筑界,应该是非常有价值的参照,所以当时做了很多这种工作,非常热心地投入到教学里去。

当时重建工培养一个老师,除了硕士学位以外,还做了很多准备要把我送到国外去。我记得是打算让我去意大利,我还即将要到北京去学意大利语。现在想起来有些后悔,那时如果去了还挺来劲的,意大利是我非常喜欢的一个国家。但是后来突然有一天,我们院长把我叫去,说现在有个机会,你想不想去深圳。那时陈世民从华森出来组建华艺,刚刚接到了日本奈良的一个项目,要在奈良做一个中国文化城。设计特点是中国文化,有点像仿唐风的建筑。

这个项目本身很吸引我,因为那个时候在磁器口等方面的影响下,我已经非常喜欢中国的乡土建筑了。所以知道陈大师这个题目以后,就觉得很有意思。那时候又想着自己还年轻,反正才二十多岁,暂时不去意大利也无所谓——先来深圳做这个活,做完再去意大利。但没想到建筑师是这么一个职业(笑),一旦陷进去,一个项目一拖就是几年,基本上选择了就不可能再回头。

有方 所以其实是为了一个项目而来。

汤桦 对,这个项目对我非常有吸引力,一种我无法抗拒的吸引力。就毅然放弃了留学的机会,到深圳来了。

△ 在华艺工作时

有方 当时的深圳是怎样的状态?你曾提及的那时接触到的“港澳建筑学”,具体是什么?

汤桦 1986年的深圳就像一张白纸,一个直接临着海的村子。我们当时上班就在上海宾馆那里,出门就是一片农田,只有一条很窄的路通往南头,顺着海边曲里拐弯走,最后能走到深圳大学。当时如果要去深大,是很大的一个事件,要花一个整天来计划、住一宿才能回来。当时的深圳所有地方都是工地,全是在热火朝天地干事情。

所谓“港澳建筑学”,现在回想,就是一种房地产建筑学。那时内地还没有房地产的概念,住房都是单位分配,不可能购买。现在想起挺来劲的,一领就是一套房子,每个月就两三块钱的租金,简直匪夷所思。所以此前确实没有见过房地产建筑学,它的整个做法都非常功能主义,功能怎么好就怎么做。就像香港那种有着十字形或井字形平面的高楼,一梯八户,每户都有一面朝外,布置生活空间;另外一面是从缝里采光通风,通常就布置辅助性的厨房、卫生间等。由此才知道建筑还能这样设计,布局非常清晰,直截了当,而且没有什么流派的束缚。

所谓“流派的束缚”是说,1980年代,中国已经受到后现代主义的浸染,《后现代建筑语言》等著作对中国建筑学生和学术界的影响还是蛮大的。当时觉得一个好的、能跟上时代步伐的设计,必须有一定的“思想”,反正得说一个“流派”或“主义”出来。我毕业后在重庆做设计时,还真就是要做一些装饰主义,后现代主义,或者符号之类的东西。但是港澳似乎就没有这种风格的束缚,想怎么做怎么做,思想很开放,很自由。重要的是成本控制,以及形式遵循功能。建筑仍然要“做的好看”,但不讲意识形态或流派了,这点让我很受影响。

——

华艺、华渝、中深

摸爬滚打,不断试错

有方 从1986年赴深到2002年独立执业,这16年在您的建筑生涯中,大致是怎样的角色?又留下了什么影响?

汤桦 1986年到我自己开事务所之前,是个摸爬滚打的年代,不断试错。那个时候我不知道自己喜欢什么,比较被动。起初在华艺陈世民老师这里做奈良项目,用了一两年的时间,深入地学习古建筑。当时陈老师也是非常了不起,把潘谷西、王世仁、傅熹年这些泰斗级的中国最优秀的古建专家都请到深圳来,手把手教我们画图、指导设计,相当于念了一个博士。

当时我是借调到华艺,人事关系还在重建工,后来1988年学校又把我招回去了。我们这代人很听话,党指到哪里就打到哪里,感觉念书是国家为我出了所有学费,毕业后就应该报效这个国家,没什么条件可讲。所以学校叫我我就回来了,后来一方面继续教书,一方面在“华渝”,重建工在深圳的一个“分公司”里工作。当时我跟现在在深大的杨文焱老师一起做这个公司,它更类似设计院的性质。但那时候整个经济不像今天这么好,我们又年轻、不太有经验,所以做了几年之后就觉得没什么劲,后来大家各自就散了。

△ 华渝期间项目:南油文化广场 – 模型及建成摄影

散了以后,建筑师又不能不做事,闲着会感觉更辛苦。所以就跟另外三个校友:石唐生、欧启高、桑开林,四个人去买了“中深”这家公司。中深是国家建设部设计院(现在的中国院)下属的在深圳的分支机构,曾是全资的国有公司,我们四个买了它70%的产权,想象自己要当大股东。成立的时候还特别隆重,因为它有点像是改革试点,把国营设计院变成国营+民营的混合股份,当时建设部的叶如棠部长还亲自到深圳来为我们剪彩。

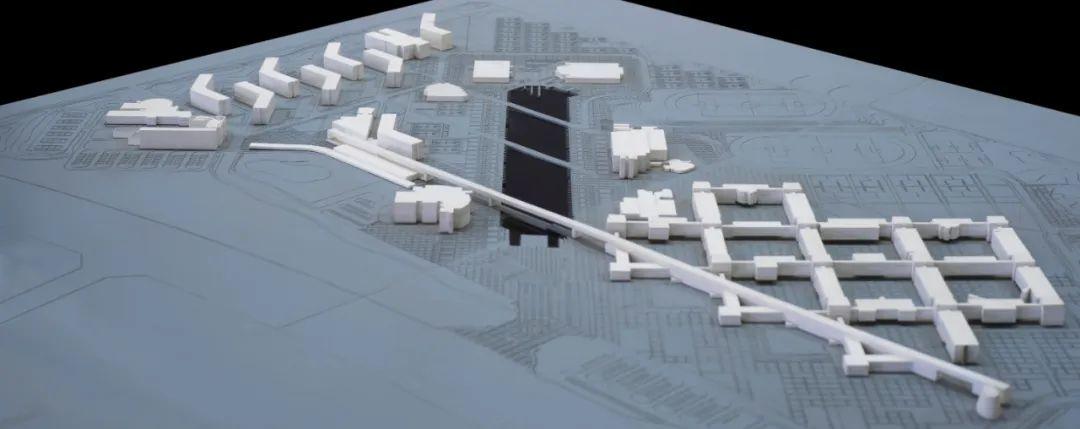

我们当时充满信心,也确实在中深做了些作品,比如沈阳建筑工程学院新校区设计就是在中深做出来的,拿了国际竞赛第一名。但好景不长,建筑师自由散漫惯了,像我这种人又从来都是不安分的一个;而中深的所有管理都是按照建设部设计院的状况来,30%的国有股份含金量特别高,所以几年后就再次散伙。

△ 沈阳建筑工程学院新校区 – 模型及校园鸟瞰

经历了中外合资的华艺、我们学校纯国营的华渝、股份合作制的中深这三家不同的公司,基本就到了2000年。经历完就觉得都不行,还是单打独干最舒服。后来也是向别人取经,看世界上很多好建筑师都是开“事务所”,构成方式上基本就是一个主创,其他合伙人做财务、经营,就觉得这个好,比较符合我的口味。所以2002年就成立了汤桦建筑设计,一直到今天,觉得终于找到了组织(笑)。

后来跟刘家琨、刘晓都等很多同学、朋友一起讨论过,都觉得成立事务所,可能是想做设计的建筑师比较理想的状态。像斯蒂文·霍尔说的,一个可以把握住的事务所就是一个足球队,汤桦建筑设计最开始的时候就是这个规模,十一个“场上队员”,四五个“板凳队员”,这状态维持了三年多。那三年是我最舒服的时候,后来就扩大到30个人。这么一个规模还能控制住,千万不能再超过。

△ 和同事一起打磨方案的汤桦 摄影:胡康榆/有方

——

中国首次建筑师个展

1950年代生人“一厢情愿”的使命

有方 在此期间,1993年汤桦&PARTNERS(华渝建筑设计公司)建筑作品展:《人,诗意的栖居》在上海开幕,成为中国首个建筑师个展。当时是出于一种什么意识?有什么希望与业界讨论的核心议题?

汤桦 这是很有意思的一个问题,我觉得有被朱涛“忽悠”的成分(笑),他是会宣传的一个人。此外,上世纪八九十年代的中国文化界,不管是文学、诗歌、美术、哲学、音乐、艺术理论等,都非常活跃,很多领域都感觉找到自己的方向了。但那时候我们自己觉得建筑学还没有找到这个方向,还在黑暗中摸索。那时我们正好有几个设计,自己感觉还不错,在华渝也算是有一点自主权,我跟杨文焱、朱涛就商量了一下,做了这个展览。完全没有意识到什么“首个个展”,只是觉得好像该为中国建筑学做点事情。

我们这辈1950年代生人,有一种很强烈的使命感,经常开玩笑说我们是“背着十字架长大的”。现在这个十字架还背着。总觉得要为这时代做点什么贡献,其实可能完全是一厢情愿,这个时代并不需要;但你问每一个“50后”,真都有这种感觉。因为这种发自内心的愿望,就做了这么一个展览,很简单,也很巧合。

△ 1993年上海个展海报

——

在不太需要“迎合”的设计竞赛中

坚持表达自己的设计理念

有方 汤桦建筑设计2002年成立,至今完成设计近400个,其中已建成70余项,算是很高产了。你觉得其中的代表作品,在集中思考的问题是什么?

汤桦 不太可能有一个作品,能够完整代表我们事务所这些年的追求或者说态度。但总的来说,基本的出发点其实不复杂,我们就是想从建筑所处的那个环境里,发现这个场所的气质或者精神,来找到一种合适的建筑的方式——不管是建造方法还是形式——来跟现场产生关联。这可能就是我们这几年能称得上“代表作”的设计,一个共同的特点。

△ 建成作品:云阳市民活动中心

△ 建成作品:四川美术学院虎溪校区图书馆

△ 建成作品:两塘书院 ©张超摄影工作室

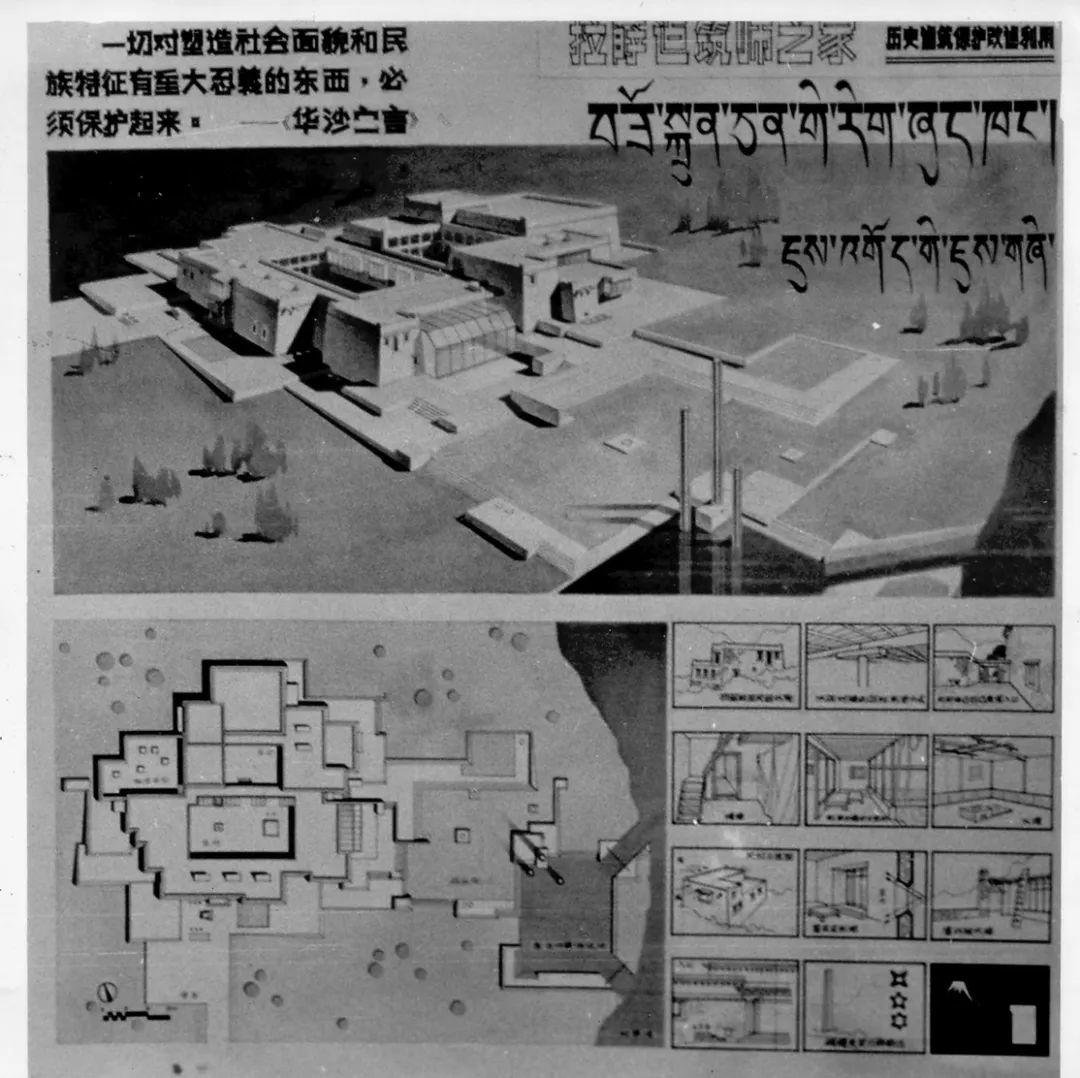

有方 1982年,你的《拉萨建筑师之家》获第一届全国大学生建筑设计竞赛一等奖。在近年深圳等各地竞赛的入围名单中,也常能在一众国际顶尖事务所中看到汤桦建筑设计的名字。竞赛是你和团队长期保持的习惯吗?

汤桦 如果有这么个习惯,也是被逼出来的(笑)。现在所有文化类、或者具有公共属性的建筑,通常都是政府来建造,都有政府采购的程序,必须通过竞赛来选方案。

此外,竞赛对我们团队的表达来说也非常重要,它是种不太需要迎合一个“想象的甲方”的学术活动。相比一些房地产项目,在政府举办的公共建筑竞赛里,建筑师可以更真实地表达自己的学术观点和立场,这是很有意思的机会。我们只要有这种自认为正确的学术观点,或者说做设计的出发点,就会不断地坚持去做这个东西,不会停止也不会改变。

这种坚持会给我们团队带来一种风格,让建筑师在这氛围里锻炼出自己的能力。当然,建筑师的“坚守”不是那么容易,这个说法本身也比较可疑。一个建筑跟绘画不一样,几万块钱创作一幅画作就算是昂贵的成本,但建筑的成本就完全不是这个概念,几十亿、上百亿都有可能。这个财富是巨大的社会资源,社会把这么大一笔钱交给你,你要把它变成一个为社会服务、为社会带来效益的空间,要对得起在其中居住生活的人的需求,对得起这么多钱背后代表的千千万万人的劳动。建筑师真的要干这个事情。你这一笔画错了,当然也能建出来,但就是很糟糕的一个结果,可能一群人两个月的工作就枉费了。

所以在这个意义上说,如果一个开发商付很大一笔钱让你做一个事情,要求某一种美学,你要不要遵循他的意志去做?有时我们会陷入这种纠结里去。但是在政府的项目里,相对来说,这种纠结会少一点,我们可以从纯粹的职业道德出发来考虑设计,而不会受一些其他的干扰。所以设计竞赛,是我们不得不做的事,也是很喜欢做的事。

△ 《拉萨建筑师之家》- 大学生设计竞赛一等奖 设计:汤桦

有方 在一次次的竞赛表达中,有没有哪个没建成的方案,让你觉得特别遗憾?

汤桦 其实我们参加的这么多竞赛里,很少有方案能真的建造出来,很多都是“陪跑”的。特别遗憾没有建成的,现在还没有;但特别遗憾没有建过的,就很多了。因为我们国家现行的“评定分离”的机制,这么多年我们有很多竞赛都是第一名,但不是最后选中的建设方案。经常遇到,也觉得习惯了,反正还是不断通过竞赛和“陪跑”,来锻炼我们的队伍,宣传我们的理念。

就像前面谈到的海杜克,他就多是“图面建筑学”,基本没有什么自己建出来的房子。海杜克去世后,他的弟子将其中一些设计建了出来,但现在看来还是原先图面上的更有力量。所以我们就把没实现的那部分设计当成自己的“图面建筑学”,也不错,也是个办法。

△ 竞赛中标方案:坑梓文化科技中心

△ 竞赛入围方案:粤海文体中心

△ 竞赛入围方案:宝安工人文化宫

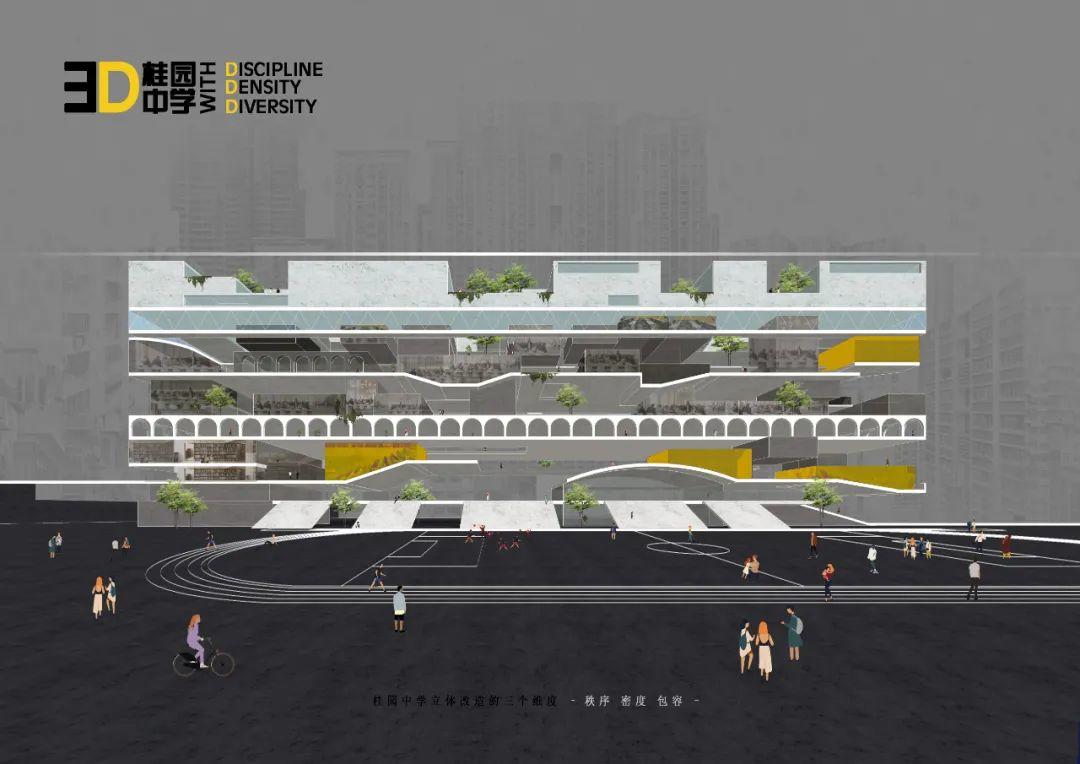

△ 竞赛入围方案:桂园中学

有方 目前中国的重要竞赛,基本是国际顶尖团队的竞争。在其中,你觉得本土团队的优势和劣势,分别是什么?

汤桦 优势可能是我们对自己的国家和文化更了解,更接地气。我们在这块土地上长大、生活,对材料、技术水平、工人的建造水平都更了解。另一方面,我们经过这么多年的(不管是什么性质的)学习,多少也算是能有一个自己的“体系”,或者至少是一些外国建筑师没有的方式方法。

但往往对应地,优点也就是缺点。正因为这些熟稔,有时我们天马行空的那部分就没那么自由。但所谓天马行空也分褒贬,褒义就是你有非常强大的想象力,而贬义的就是,有时候我们看到一些国外建筑师的作品,也挺吃惊,觉得怎么可以这样做。但我看到的最好的国际建筑师的作品,一定还是非常优秀,不会是没有根据的天花乱坠;他们一定是在充分研究了这个国家和场地的环境后,再把自己的经验或想象放到这个项目里来。

有方 你在此前采访中曾说,作为中国恢复高考后的第一批建筑学学生,报考时自己其实“还不知道建筑学是什么”。那么在40余年的学习和实践后,你现在如何理解这个学科?

汤桦 这个问题问到我的痛点,确实,当时还不太了解建筑学是什么。我是“文革”后恢复高考的第一届,那时候要念大学已经很不容易了。高考前我在当工人,觉得这辈子不可能有机会再念书,当工人已经是我最幸福的一件事情,能通过开机器或者手工劳作,生产出产品来。

那是崇尚科学的年代,我当时报的专业基本上全是各种物理,固体物理学,天体物理学,核物理学,都报完了。最后看到“建筑学”,感觉可能也是个科学,就报一下(笑)。后来通过本科四年的学习,算是入了门,对建筑有了一个粗浅的了解。

然后随着我工作的这么多年,建筑学不断地来到很多十字路口,不断迭代,不断给我们无数的迷茫和选择。有时候甚至是观念上的一种打击,“怎么会出现这么一个新的建筑学,跟我们学的又不一样”。所以说到现在,我是不是真正明确了建筑学是什么?好像也很难说,我自己也不敢下这个定论。我只是觉得自己作为一个执业建筑师,有这么一些机会,为这个社会也好,为自己也好,或者为我的朋友也好,做一些设计,建造一些房子,让大家能够愉快地在里面生活,在里面感受到一种叫“建筑学”的东西,就非常满足了。这些空间有一套自己的体系,自己的理论,以及各种各样的技术支撑。它是在一个完整的知识系统的指导下建立起来的,人们在其中可以方便、自由、幸福地生活,这就是我作为一个建筑师的满足。

△ 汤桦 摄影:顾宇琳/有方

本文编排版权归有方所有。图片除注明外由汤桦建筑设计提供,版权归原作者所有。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

Mr_R

5年前

回复

DQ

5年前

回复