破坏再重构。

有先锋建筑师之称的刘珩,无意中把自己的办公室也发展成了装置。但这装置是有体温的。置身其中,她感受到是大量杂物营造的氛围、充实与安全感。

初入刘珩的办公室,第一印象是满墙、满地、满桌子的书。

建筑、城市类专业书籍当然是中坚力量,但博尔赫斯、卡尔维诺、三岛由纪夫、欧洲地图册等“杂书”也混迹其中。

“我对物理有点兴趣”“我很喜欢舞蹈”“我比较爱看人物传记”“基本学科的书也会看”......谈到书,刘珩的阅读兴趣约等于全世界。但由于工作忙碌,办公室里的书山她大多翻了几页就抛下,有些还没拆塑封,更有些连快递纸箱都无缘摆脱。

但不管一时的兴趣如何变化,有本书是刘珩常备案头,随时会翻阅的,它就是弗兰姆普敦的《现代建筑—— 一部批判的历史》(Modern Architecuture: A Critical History)。

案头这本《现代建筑》是1980年出版的原版,已经被翻得散架。90年代,刘珩赴加州伯克利大学念书,购入了这本“二手货”,“才6美金”!

自此之后,《现代建筑》就成了刘珩的字典。她并不连续去读,只在需要的时候翻开检索。

比如前段时间她去了东欧,游览了早期现代主义建筑的几个重要阵地,因而对奥托·瓦格纳的历史产生了兴趣。回到家,翻开《现代建筑》,果然,她想知道的就在那里。

弗兰姆普敦的《现代建筑》讲到库哈斯之后便结束了,不是什么大部头,但其中有关前期发展的阐述基本没有遗漏,是当之无愧的经典。

可经典也不意味着包罗万象。刘珩的方法论,是以这本旧书为原点,结合自己的兴趣以及别处获取的知识,不断延伸。最近几年,她所延伸的方向主要指向原点。

“太近的”东西由于缺乏距离感,已经不再能吸引注意力。当人们对城市、建筑的探讨得出了太多视觉化的结果,便会不可避免地步入“迷失”阶段。

徘徊中,刘珩发现,当下也许只有回归经典,才能重新找到强行介入社会的底气和根基,而在彼岸,“包括库哈斯在内,大家最近援引的东西也主要是经典”。

不过,刘珩坦言自己对库哈斯也“失去兴趣”了。她想暂时越过现代巨人的肩膀,溯源更遥远的本质与仪式感。

和“经典”与“仪式感”对比鲜明的,是刘珩的办公桌。

L型的桌面不算促狭,却堆满了东西。文件、钢笔、本子、纸巾、护手霜的排列组合似乎带有解构主义的复杂性,远看仿佛康定斯基的某幅《即兴曲》。

但在表面的凌乱背后,刘珩也是有安排的。她将文件按紧急程度摆放,手边的20*20厘米空白桌面只留给需要马上签字、报销的凭据。

稍远一点,已经“长成”10厘米高的纸堆是可以稍缓的事情,更远一点,落了灰的30厘米“重要文件”则可能要等到年末的大扫除,才会得到清理。

在如此濒临失序的办公环境中,刘珩是如何维持事务所有序运作的呢?

答案是一个本子、一支笔和一个日历。

在本子的每一页上写下工作日记,在日历的每一格上记下待办事项,这相当于为浩大的数据库添加了简单直接的逻辑命令,可供提取。

几年内,刘珩以一个月一本的频率,写完了不下一百个本子。当中的每一本翻开来看都是密密麻麻的草图和文字,无数条“命令”。

看不见的时间和灵感,在纸张上留下了确实的痕迹。当2018年的刘珩想知道2014年的刘珩都干了些什么,翻开本子便一览无余。

另外,用什么样的本子和什么样的笔,刘珩也是有讲究的。旅行途中收集到的精致小薄本和德国制的Kaweco运动钢笔是她这阵子的不二选择。

如果某天出门忘记带对的本子和笔,刘珩那一整天都会“不安心”。毋庸置疑,如果整间办公室里只能保留一件东西,她必定会一手抓本子,一手抓笔。

基于纸笔的工作方法,除了提供质感,更重要的,是能帮刘珩快速做出横向比较。

草图和打印版的东西可以随时铺开,呈现多面向,而显示器即便再精准,也只能表现一个“面”。人们只有通过增加屏幕数量才能同时看到对比,代价反而高。

“建筑从不同角度看,能得出不同的结论,但你不能一个时间只得出一个结论”。

为了同时把握多个角度,掌握多个结论,刘珩会在笔记本上画下一个方案的不同过程,让它们处于同一平面,以衡量出利弊关系。

由此得到的画面也许很潦草、不美观,更未经过渲染,但刘珩在意的是思想的浓度,而非好不好看。

这也是为什么,南沙原创保留了大量的草模。

这些粗糙的东西在刘珩看来比最终给甲方看的模型更重要,因为“过程是最生猛的,能让你直接看出变化,最后的结果则反而是经过修饰的,抛弃了很多”。

依此逻辑,刘珩,乃至整间事务所的建筑师们都必须处在一种有力量的混乱中。假如换个干净整洁的办公环境,他们反而会束手束脚。

人毕竟不是活给别人看的,最重要的是适合自己。

离开办公桌,我们把视线投向窗边神秘的蓝色大包。出乎意料,刘珩在那里“藏”了一副“刀剑”。

那是她之前学击剑的装备,虽说有段时间没用了,剑柄也略微上锈,但当刘珩摆好架势挥舞起来,剑影依然亮眼。

刘珩习惯左手拿剑,两年的经验让她不经意的比划也显得优雅。这门发源于17世纪欧洲的格斗运动,正是凭古朴的气质吸引了她。

每次练剑,当头顶的射灯照亮,黑色面罩拉下,击剑的双方彼此礼拜,刘珩瞬间找到了久违的仪式感。全副武装的她仿佛一个骑士,准备为荣誉而战。

除去形式上的仪式感,“作战”过程中持剑者一式一动的剑术也很有讲究。比如,花剑(Foil)、重剑(Epee)、佩剑(Sabre)各有不同的得分规则。前两者只能通过剑尖挑刺,看似蜻蜓点水,毫无杀伤力,实则比大刀阔斧的劈砍更难,是技艺和战术的扎实较量。

如此对弈带来的互动,是刘珩所喜欢的。她的目的不是要一较高下、称霸全场,而是想借以获得自省。

也是在练剑的过程中,刘珩才发现自己属于“进攻型”,是个“靑头愣”。她想做什么,就会马上进击,少有顾虑。

“防守型”剑手的沉着冷静,是刘珩不具备的。他们往往伺机而动,谨慎寻找一击制胜的空隙。两种行为模式孰优孰劣,并没有定论,但通过击剑,刘珩又获得了她所最重视的东西,“横向对比”。

类型学研究就此跳出建筑学范畴,并借助格斗技,渗入了刘珩的认知领域。人最难得,是读懂自己。

探访接近尾声,思维上的逆转发生了。我们不仅习惯了刘珩办公室的乱,还进一步发现,“乱”是她的必需品。

借助“乱”,刘珩想营造一种放松、自由,且能容纳多个时间和空间的氛围。

为此,除了书籍、文件之外,她还从世界各地买来了各种小摆件,让它们肆意占领自己的窗台、书柜、沙发、图纸板等所有还未填满的平面。

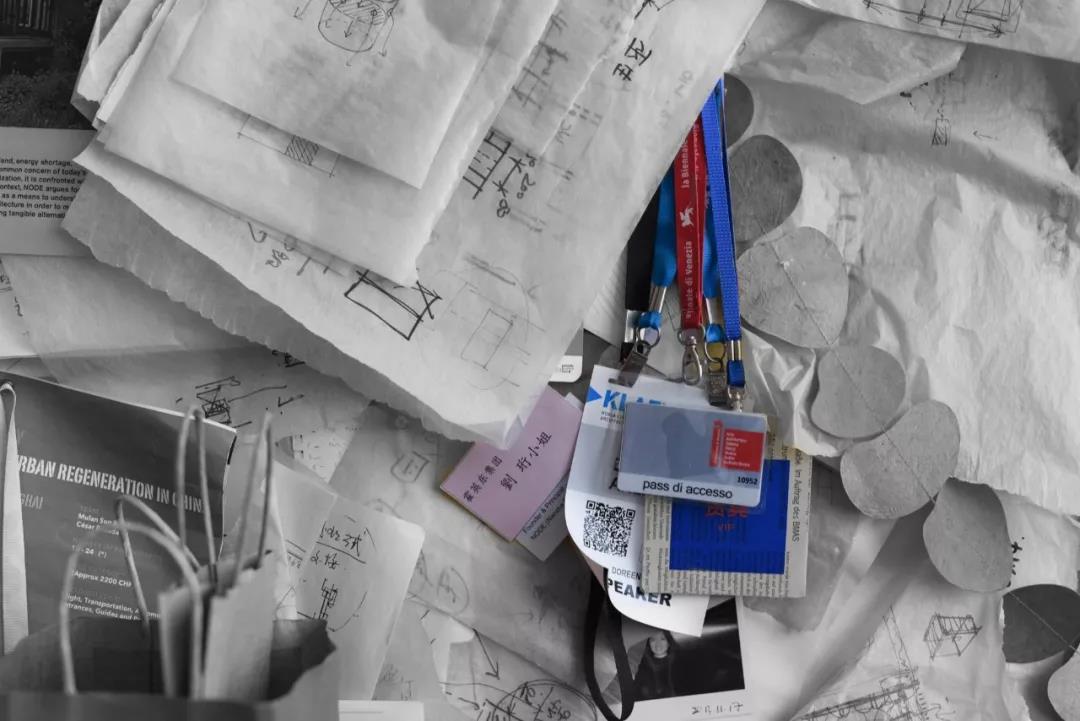

奶牛、狮子、大象、长颈鹿......动物类的小玩意儿一直是刘珩的心头好。此外,参加活动的挂牌和胸卡,也是值得保存的经历。甚至,艺术家朋友抽完剩下的牡丹香烟纸,项目方在工地随手递上的草帽,她也觉得宝贵,统统用作办公室的“软装”。

在窗边,我们还发现了一个乔布斯玩偶,是刘珩从斯里兰卡买来的。

这位科技界巨擘和建筑颇有渊源。据传,他最崇拜的人就是一位建筑师,巴克敏斯特·富勒(Richard Buckminster Fuller)。

谈及乔布斯,让刘珩感慨的不是其人,而是其背后的时代思潮。它产生于美国及西欧的60、70年代,标记着一个思想上的转折点。

那是狂飙突进的时代。包括建筑师在内的许多人,于短短十年间,对技术突变带来的环境震荡进行了密集的讨论。有关城市建造与升级的问题,第一次被提及。

不久之前,刘珩还作为主持人,参与了有方主办的汤姆·梅恩讲座。她近距离聆听了梅恩对代际及思维差异的见解,频频点头。

刘珩认为,当代对经典的挖掘的确有所欠缺。年轻人在广度之外还需要纵深,以形成思潮,将问题推向临界质量(critical mass)。惟其如此,思想的链式反应才会发生,推进技术的奇点适时到来。

一次变化往往单纯,但导致它发生的原因却可能错综复杂。

刘珩试图在庞杂之“乱”上得出直接、干净的结论,由她主持设计的项目和装置也多半简洁,甚至可爱。

从蛇口大成面粉厂,到深圳南头古城改造,再到第六届深双展上清清爽爽的“热带困扰-凉茶城市”。直觉上,我难以相信这些单纯的设计脱胎于如此混乱的“母体”,但细细想来,它们又的确是内外一致的。

刘珩钟爱的“多彩”(Colorful)贯穿其中,这指的不仅是用色,也是建筑语言的多元。

送我们离开之前,刘珩扫视一圈自己的办公室,表情似乎有些不好意思,但更多是兴奋,仿佛她也是第一次走进这片“物”的丛林,准备展开冒险。

凭借大量物品,刘珩的办公室构筑了一种女性特质的安全感。有些人在这里可能会发疯,但她作为主人在当中汲取的自在,无可取代。

这体验旁人大概无法切身理解,如果非要解释,它可能近似于被最亲密的人紧紧拥抱。

不分彼此,无限安全。

延伸阅读:窥视办公室01|汤桦和他的“破烂儿”

版权声明:本文版权归有方所有,欢迎转发,转载请与有方新媒体中心取得联系。

投稿邮箱:media@archiposition.com

上一篇:资格预审申请截止时间延后,补遗及答疑发布 | 香港中文大学(深圳)二期建设工程方案设计及建筑专业初步设计项目

下一篇:忘记建构:大卫·莱瑟巴罗国美讲座遐思 | 有方报道