本文由再-造建筑事务所创始主持人、中国美术学院建筑艺术学院讲师、有方青年作者赵德利撰写。

2018年12月3日,中国美术学院建筑艺术学院和东南大学建筑学院在杭州联合举办了“实践美学:建构的往昔与未来”国际论坛,由建筑师王澍和宾夕法尼亚大学建筑学教授大卫·莱瑟巴罗(David Leatherbarrow)担任论坛学术主持。论坛最后,莱瑟巴罗举办了讲座——“上帝在细部之中”,由陆文宇担当主持。

讲座上,莱瑟巴罗阐述了“发现式”的建构理论,这是一种在创作前不谈建构系统,也不割裂看待建筑局部表达的建构。在讲座的开场白里,他率先挑明:建筑自身越趋于系统的完整性,就越割裂于环境,越远离建筑的本意。然而,在当代建筑建造的讨论中,建筑师却更倾向于建造完整、合理、可以被完全解读的系统。

建筑如此有趣,我们为何只能以建构的视角讨论之,甚至认为这就是建筑的全部呢?

主讲人简介:

大卫·莱瑟巴罗,宾夕法尼亚大学设计学院建筑学教授及建筑学研究组主席,曾在剑桥大学、威斯敏斯特大学任教。其作品包括《建筑创造之根:场地、界面、材料》(The Roots of Architectural Invention: Site, Enclosure, Materials)、《不寻常的地面:建筑、技术和地形学》(Uncommon Ground: Architecture, Technology, and Topography)《地形上的故事:关于景观与建筑的研究》(Topographical Stories: Studies in Landscape and Architecture)等学术专著,以对建筑现象学的贡献而闻名。

在寻找适用于判断力的先在原理,和寻找不让理论受经验主义影响的判断力时,将出现‘巨大的困难(grosse schwierigkeiten)’。即个体只能在其理解之下,发现先在的概念。虽然判断力的固有认知会使用这些概念,但被挪用的概念并不真的属于或等同于原有概念,也不能专门地持留概念,由此产生的只会是空概念(Empty Concept),这意味着,‘没有什么事被正确地认知(nothing is properly known)’。此时,判断力提供的是没有客观性的应用规则,与对象无关,也不提供知识。它们非常主观,必须由判断力的先在认知提供其自身的规范,若非如此,就有必要叫来另一个先在认知,与此无限往复(ad infinitum)。这样的主观规则被应用于判断,应用于表达,后者的结构主张的却是通用的客观。

德里达,《绘画中的真理》

初识本次活动的主题——“建构的往昔与未来”——我的第一反应便是:这次专门讨论建构的论坛将带给我们“忘记建构”的机会,这可能是国美建筑学院探讨理论的一种基本状态。王澍老师在日常教学和讨论中,会时不时地提醒我们:重回基本,重返现实。相对于经验主义的干预和理论应用,这是对实验性创作态度和状态诠释,即在学习理论与自行探索理论之间往复调校并做出前瞻性建构。

忘记理论,并不意味着忽视,反而是重视的开始。而“个体如何在纷繁的现实碎片中找到凸显且具有潜能的细部”,是莱瑟巴罗探讨“整体局部的建构潜能”时提出的最为重要的问题。

德勒兹在著作《往复与差异》(Difference and Repetition)中的阐释与之有异曲同工之处。他表示,忘记不同事物之间的固有定义(Critique)和识别性(Static and Identifiable)将带来最为开放的重新组织以及建构彼此关联的潜力。建筑之所以有意思,恰恰在于思考和创作建筑的过程能让建筑师接触到不同的时空、人事、细节——蕴含不同因子的彼此感知将碰撞出新的实践过程和新的作品可能。但时下的流行范式却是,作为一种建筑手法的建构,时而先在于人们对建筑自身的追问和探索。

在国美建筑艺术学院的课堂上,我其实更喜欢跟同学们聊“前—建构”和“后—建构”,以展开有关作品思想层面和形式层面的多维发现式建构讨论。我相信每一次思考和实践建筑的过程都是一次探寻新建筑可能性的机会,而当预设的建构理论成为实践前的通用思想和手法,不同的建筑师个体将同化为一种建筑师,甚至一位建筑师。

由于对无法理解的东西不感兴趣或感到不安,被同化的建筑师只会讨论彼此均认同且理解的作品和方法;他们只喜欢在固有标准下交换众所互通的信息(即“空概念”),在固有的实践标准和范式之上建构“建构”,对不确定状态下可能的创作过程和新理论失去感受力。创作将在此终结。割裂地看待并应用历史理论的建筑师逐步被相关建筑作品外化,被不同时空中的已有作品投射为异化的局部。

当年,马奈面对无动于衷的观众说过一句很有意思的话:“你们的眼睛就像是被集体做出来的”。麻木和感知力在集体中的缺失,从另一个侧面提示了我们艺术创作中可能性和新意的困境。

艺术的历程无法预期,不可比较,也不受任何保障。个体需要在自身感知力、细部挖掘力与身体外部的技艺之间不断调试。这一过程虽尽头不明,作品却会在不经意间诞生,艺术理论也将获得新的可能性。

当我们看到密斯在芝加哥住宅项目Lake Shore Drive中设计的精美转角细部,可能会想起他的那句名言——“上帝在细部之中”。不过,莱瑟巴罗并没有对此作出诠释,而是指出密斯的这个节点并没有什么结构性作用,也似乎不是在映射建造科技的成就。他只是觉得没有这个细节,这座住宅立面就不够完整了。事实上,密斯也许都从未说过“上帝在细部之中”。

这段小插曲埋下了莱瑟巴罗讲解细部的伏笔,并让我们依稀察觉到,潜藏在细部中的上帝不是静态的。图像化的材料在Lake Shore Drive实现了精美交接,如果我们仅仅站在视觉效果或空间构成的角度看待它,可能会过于片面。

由此,莱瑟巴罗引入了德国艺术史学家瓦尔堡(Aby Warburg)的细部理论。后者没有写过太多与建筑相关的评论,但他对绘画和图像的阐释是非常多样且深刻的。

莱瑟巴罗认为,瓦尔堡是在真正意义上探寻细部与上帝关系的学者。他确乎说过“上帝在细部之中(Der liebe Gott steckt im Detail)”——作品的整体性可以体现于局部,而这样的局部就其自身来说也是完整的。

瓦尔堡所说的“局部”不是一种静态的、需要被完善的结果,而是与其他要素有着必要的关联。惟其如此,“局部—整体”的内外关系才能预示一个鲜活的开放世界。其“上帝细部说”也揭示了一种非现成的创作过程和潜在作品:“细部”即清晰又开放,与作品内外形成互动的活跃关系;而在作品得到演绎前,相应的建构不可能被预先获得。探索未知的历程将揭示新的细部、建构与整体,这一过程或许可以被称为“创作”。

创作中的发掘过程会专注于某个细部,并暂时遮蔽其他细部。这种多重的,既自身完整又彼此耦合或割裂的细部相对关系将往复建构,组建并潜现出新的想象空间,届时,一种更趋于完善的整体将慢慢浮现,它将不再是一个完美的静态想象结果,而是细部与其相对要素依据全面关系完成的实时建构。

对瓦尔堡来说,活跃的细节(Bewegtes Beiwerk)将建构鲜活的艺术。因此,他关注艺术作品中的多重细节如何在保持自主性的同时,通过特定的建构方式相互交织在一起,显现出动态的活力。有趣的是,在德语中,“细节”(Beiwerk)一词有时也被翻译成“飞扶壁”。后者作为一个边界细部,既支撑、架构着建筑整体,又能解放依托于它的墙体厚度,使其变得轻薄。“飞扶壁”可以塑造建筑高挑、轻盈的空间,以极具张力的方式表现建筑的内核。

因此,对于建筑,有着活跃表现的边界元素或许比中心更重要。这就像我们有时试图了解一个人,虽不能马上进入其内在,却可以通过不经意的肢体细节看出他/她的性格。说到这里,我又想起德里达的另一句话:事物的真理并不在中心,而可以在边界处找到。

当我们看到波提切利的《春》(Primavera),会发现那些舞动的人、开放中的花朵和深沉的绿叶,凭借丰富多样的细节共同建构了一个即唯美又运动的世界。莱瑟巴罗建议我们“不要老是盯着主体看”——何不看看细节?从已有或给定的实际现实中发掘和想象新的可能性,这一过程或许蕴含着建构的机会。

类似的,当皮拉内西将46块18世纪发现的罗马大理石地图碎片摆放在一起,那些彼此分裂但似乎又有所关联的碎片催生了一种具有前瞻性的城市设计方法。

每个大理石地图碎块都夹带着城市的地理信息,当它们伴随着整体的残缺被并置于同一个时空,超越碎片裂缝的想象性城市肌理便开始出现。那里没有一个明确、固定的城市组织,多样的城市可能在实际细部中往复地跳跃出来。这时,不断涌现的新城市肌理整体上并不是碎片局部的相加之和。它们超越了简单相加的整体,根植于新发现所带来的新关联。

前瞻性的想象力在莱瑟巴罗看来就蕴含在发现细部的起始过程中。当你关注细节,试图发现细节,就将远离整体,与此同时,你也将尝试探索更多样的新整体。

两层高的柱廊遗迹海王星神庙(Temple of Neptune)同样在皮拉内西的绘画作品View of the Remains of the Cella of the Temple of Neptune中潜藏着新意——柱廊的层叠视角独到而生动,挥舞着空间中的光线和层叠效果所发散出的朦胧氛围。这样一个考古学现场般的遗迹并不死寂,相反,我们感觉到眼前的场地就存在于日常生活的多重视角中。放牧的农民与他的牛浸淫其中,看上去漠不关心,前来游玩的游客则陷入发现了什么的沉思之中。

在谈论达·芬奇的绘画作品《三博士来朝》(The Adoration of the Magi)时,瓦尔堡也揭示了边界元素在画作中的新意及动态的建构。

达·芬奇在前景中描绘了圣母玛利亚怀抱圣婴,东方三贤士跪地欣迎,其余众人以半圆形围绕在整个前景之后。但莱瑟巴罗想强调的是画作边界处的楼梯。我们无法从画面本身判断画中的场景是废墟还是正在建造中的工地,旁边的战马也表明了边界之地的不稳定性,预示着圣婴诞生后宗教新世界的到来。

达·芬奇用他的构图,将可以点题的重要细部放在远离画作中心的边界处。位于边缘的细部不断揭示着画作即将变革的主题:现在、过去和未来,在此同时存在。

而我们正逐渐逼近瓦尔堡的鲜活细节。

在画作《希律王盛宴》(Feast of Herod)中,菲利普·利皮(Filippo Lippi) 巧妙地将三个场景建构在一幅画中:莎乐美砍掉施洗者约翰的头颅,莎乐美跳舞,莎乐美将施洗者约翰的头交给希律王。飘舞的裙摆,外露的血浆,盛放头颅的发光托盘等精巧局部,既是明确的自我,又预示着正在或即将发生的故事。运动中的细部和构思,通过各自关联的建构使一幅静止的画活了起来。

莱瑟巴罗想知道,画家在画作中做到的事情为什么不能在建筑中实现?建筑的追求又何尝不是让一块块沉寂的石头焕发自己的生命?此刻,我有些共鸣,不禁想起这两年来带着一批来自中国、美国、法国、德国、印度的年轻艺术家围绕杭州和中国美院的现实细节创作的两批画。画的主题分别是“往复与移动(Repetition and Move)”和“不确定的重要(Undecidable Matters)”。极度压缩的画布空间迸发出的新鲜活力让我能够认同莱瑟巴罗的观点。

更广博空间中潜在的崭新活力让绘画与建筑的关联更加紧密,得以相互启发。由此,我们也不难理解福柯在讨论马奈的绘画时不自觉地引用“内在性(Very Interiority)”,乃至“建筑”一词的意图。

从发现细部的潜在性,到寻觅细部的相互关联性与相对性,细部元素之间的张力关系和细部本身蕴含的想象中的整体建构将往复诉说艺术的鲜活。由此,莱瑟巴罗开始讲述瓦尔堡细部理论观点的诞生背景。从文字细节中,他揭示了细部的重要性,将我们带入文字学家眼中的细部世界。

德国文字学家Ernst Robert Curtius曾说,“我们现在必须从通史转向历史实质的坚实价值。我们现在必须走入细部”。对文字学者来说,创作的挑战是观察,他们必须擦亮自己的眼睛,看出端倪,发掘重要的事实。人们如果只是遭遇一次特定的细节线索也没什么用,只有当这种遭遇往复延续,一种建设性的功效才能浮现——如果我们可以走入细部,从数以百计的局部节点上建构起事实关联,并将这些点连成线,就会抵达更为完整的整体。

由此我们将不难解读出文字学家有关细部与创作间关系的建议——创作者必须具备从变化万千的复杂现实中阅读或洞察独特细部的能力,此外,他们还要延续并往复这种细部发掘历程,以逐步引发想象和整体多样性的建构,最终接近一个作品。

莱瑟巴罗引用了奥地利学者Leo Spitzer对细部的态度。他认为,Spitzer能在宏大宇宙中追寻微观是因为他能洞悉其中,进驻其中。“细部并不等于随意堆砌起光线无法照到的散乱材料”。当人们认识了细部中的价值和潜能,就会开始观察现实,追寻真正的细部。于是,感知和想象会通过每个人不同的体验开启他们自己的理论,这将进一步引发个体探寻不同的建构答案,以反过来回应全新的细部问题。

即便人们都认识到创作的建设性与整体作品间的前瞻关系,作品的成功与否仍不能得到理论和操作的保证。每次新实践开始前的理论通识,与每个个体在新时空下的探索,将双向丰富原有理论,推进新理论的诞生。

致力于发掘细节并关联细部的多重相对局部,以此为目的的想象活动是多样的。艺术史学家Giovanni Morelli通过画作中人物的耳朵分辨作品的真伪。通过发掘这些不同于画作主体,又难以察觉的细节,作品的真身将被识别。

这与福尔摩斯探案有些类似。后者凭借极强的感知力和发掘力探寻那些被人忽视或隐藏的细节。脚印、烟灰、材料的出处......种种蛛丝马迹串联起来,将还原整场凶案的经过。

弗洛伊德在为患者看诊的时候,也特别关注那些无意为之的肢体小动作。他认为,相比精心准备的正式姿态,还未被人察觉并掩盖的细微动作或许藏着真实性格的秘密。所以,弗洛伊德进行精神分析时不光要正面面对对象,还要在交谈过程中从人的侧面寻找肢体线索。对他来说,从边缘数据、痕迹、病例等细微之处开展的精神分析将揭露隐藏的现实。

类似地,通过对地面痕迹的读取,对破碎枝干的解读,对动物脱落毛发的拾取,猎人在自然环境下的追踪技艺也要求他们对支离破碎的细节进行踪迹的建构。他们会先派猎犬嗅探猎物的位置,寻找相关环境的痕迹,再做出下一步的行踪判断。那些难以察觉的沉寂细节被猎人逐步发掘,猎物的行迹得慢慢重建起来——追踪痕迹的建构虽来自于过往的,却指向现在和未来。

再一次,知识和理论通过大量体感细节的发掘慢慢呈现。相对于通用化的理论,每个创作者都需要关注个案在进行状态下的独一情形,以寻觅展开想象或进行前瞻性创作的空间。

难以估量的细部探寻历程会持续调动创作者的感知力和创造力,因此,莱瑟巴罗建议建筑师们不要总是谈大事,说大活,“是时候把注意力和创作放在小事物上了”。说到这里,他给出了一种细部创作的操作法:

首先,阅读和观察现实,捕获突出的细节;随后,发展和继续寻觅细节的相对细节,以及细节之间更多重的相对细节,以建立活跃的关联;最后,发现细节指向的问题,并引发可以对其进行解答或表达的想象整体及新的可能性。

那么什么是突出的细节、相对细节和细节所指向的问题呢?在讲座的最后一部分,莱瑟巴罗以建筑作品为例,介绍了三个细节:帕拉蒂奥(Andrea Palladio)的亲吻柱式、艾琳·格雷(Eileen Gray)的“卧室之眼”和斯维勒·费恩(Sverre Fehn)的自然重混。

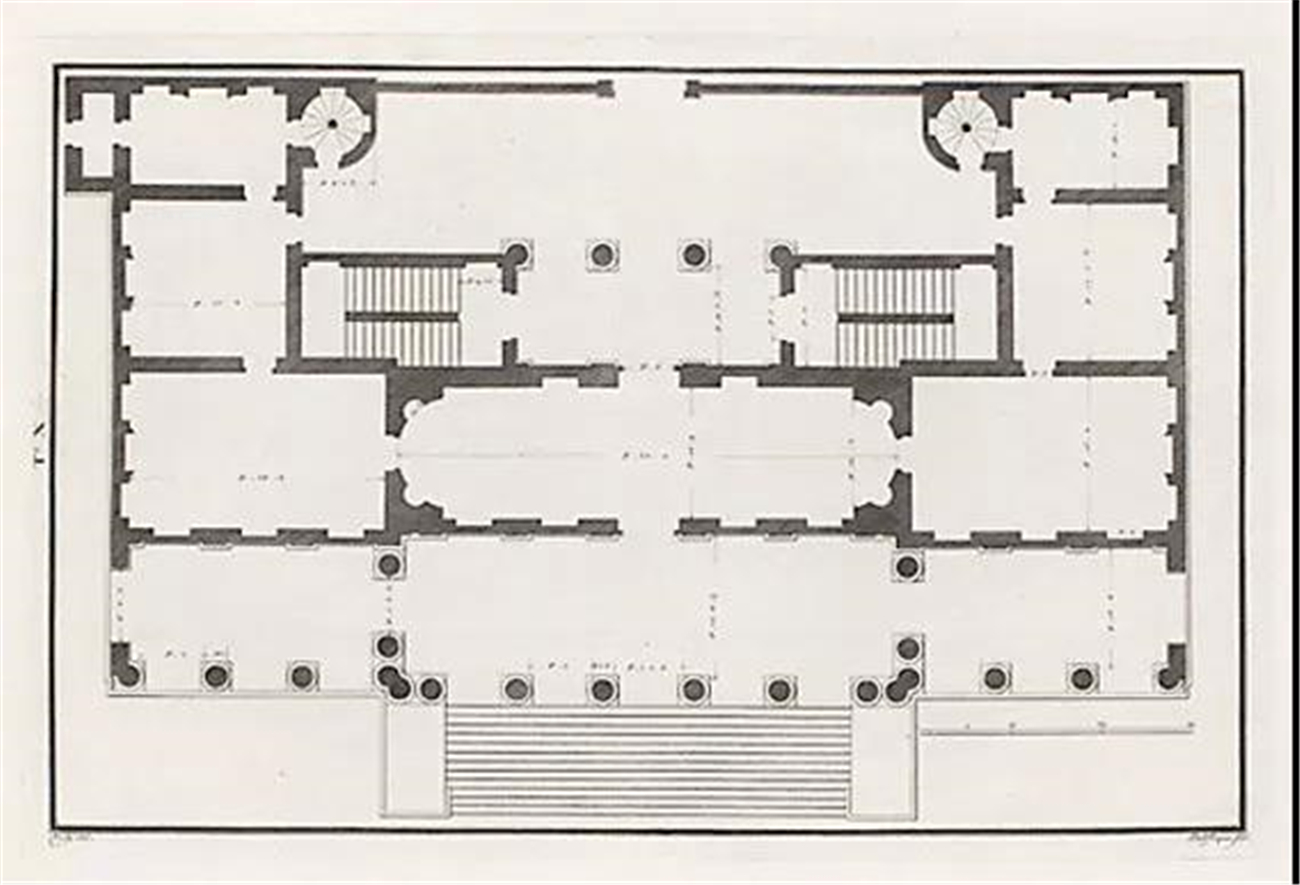

1973年,当莱瑟巴罗看到帕拉蒂奥Palazzo Chiericati项目中的耦合柱子,他觉得建筑师可能把设计搞错了。这说明,人们在观看和体验建筑的时候,会被独特的细部击中,并不自觉地思考这一细节与整个建筑的构思和表达有怎样的关系。莱瑟巴罗把这样的建筑细部称为整体局部(Whole Part)。这应和了他本次讲座的副标题——“整体局部的建构潜能”。

简单看完这处引人注目的亲吻柱式,我们先跳到远处,看看建筑的整体及其所处的场地。整栋建筑处在一个长向较宽、进深较小的场地上,位于皮亚琴察主街道Corso街的尽头,面对牛市场,毗邻经常泛滥洪水的Bacchglione河。

由于项目场地几乎远离小镇却还位于小镇之中,加之项目委托人来自于显赫家族,帕拉蒂奥把项目定位在宫殿与别墅的重混之上。同时,由于项目场地毗邻城市拱廊街,帕拉蒂奥的建筑创作试图从内到外回应场地的多重因素,再由诸多细部问题塑造建筑的整体。

首先,帕拉蒂奥觉得柱廊(Porticos)应该在广场周围组织起来,宽敞一些。这些空间可以使人们躲避风霜雨雪,又能起到遮阴作用;其次,帕拉蒂奥将整个建筑的基座抬高,高于广场和拱廊街,这不仅为地下室的干燥通风提供了便利条件,又使建筑获取了有如别墅般的优美凉廊(Loggias)视野,并兼具防洪功效。

当这些柱廊既高于城市街道又同时处于宫殿之外,它们似乎成了建筑与城市之间的一道边界。双向支持的它们完整了彼此和自身,发挥出了空间中的细部作用。

前面提过,这个建筑既私有又面向城市,帕拉蒂奥的建筑构想是重混别墅和宫殿。我们可以从建筑转角的柱子与拱墙的混合细节看出他的回应。在建筑前方,帕拉蒂奥试图建立起别墅的优美,而侧面的拱廊,则是他面对另一条街道的表达。当这栋建筑置身于多面空间的环绕下,帕拉蒂奥将柱子与拱墙结合成了一个柱墙转角。

现在,让我们回到最初让莱瑟巴罗产生怀疑的亲吻柱式细部。在建筑的平面中,我们可以洞悉位于核心地带的Salone空间,这个空间前面的空间既处在边界柱廊之中,又需要对Salone空间进行引导和强调。与此同时,该空间也为台阶从城市上升到建筑内部提供了过渡。

帕拉蒂奥在两处转角的柱式上分别耦合了两根柱子,与平面呈45度角,这样一来,该临界空间既描绘、引导了Salone空间,又保持了柱廊的连续性。莱瑟巴罗指出,有时候,整个建筑的重点就蕴含在这样一处细部中。

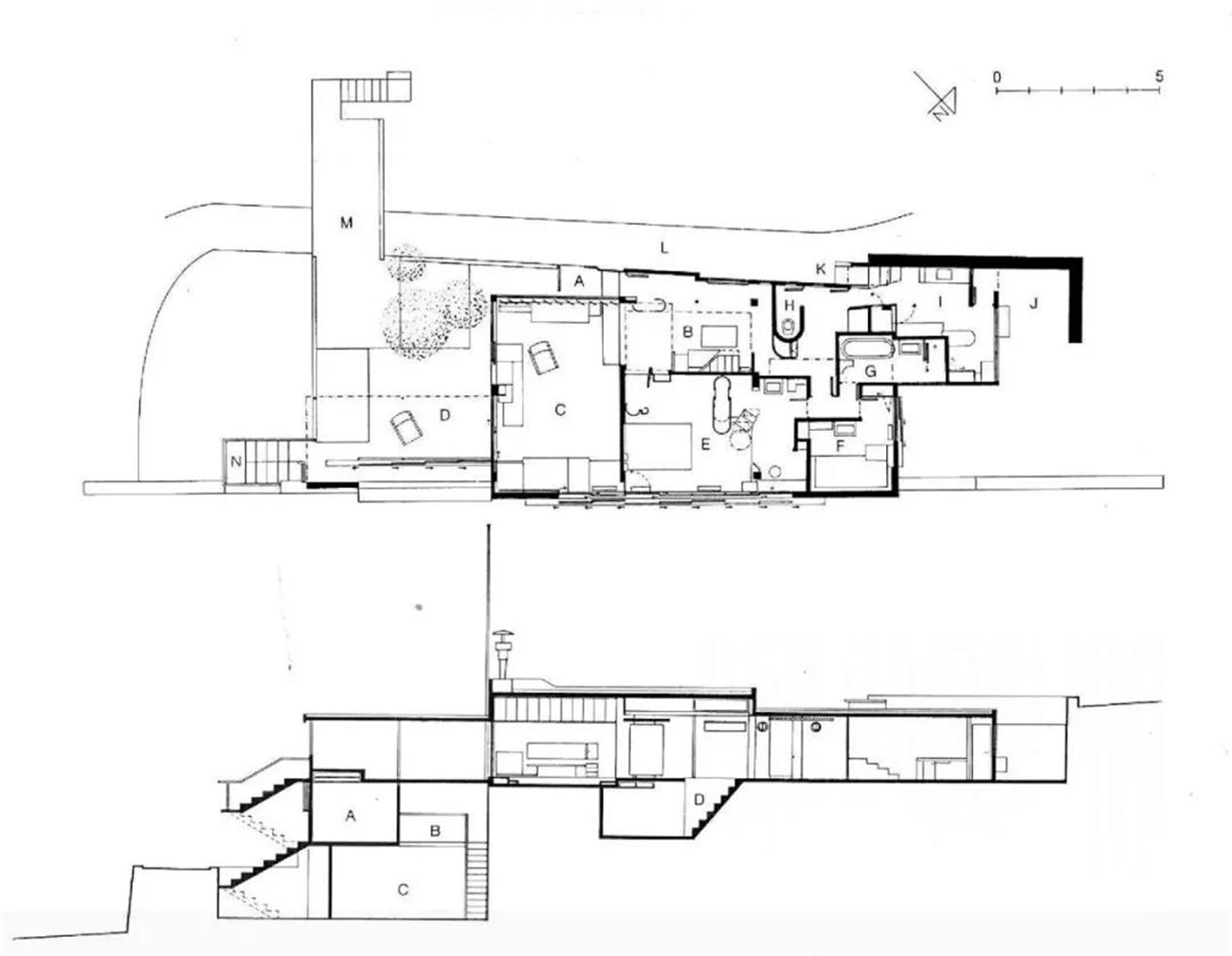

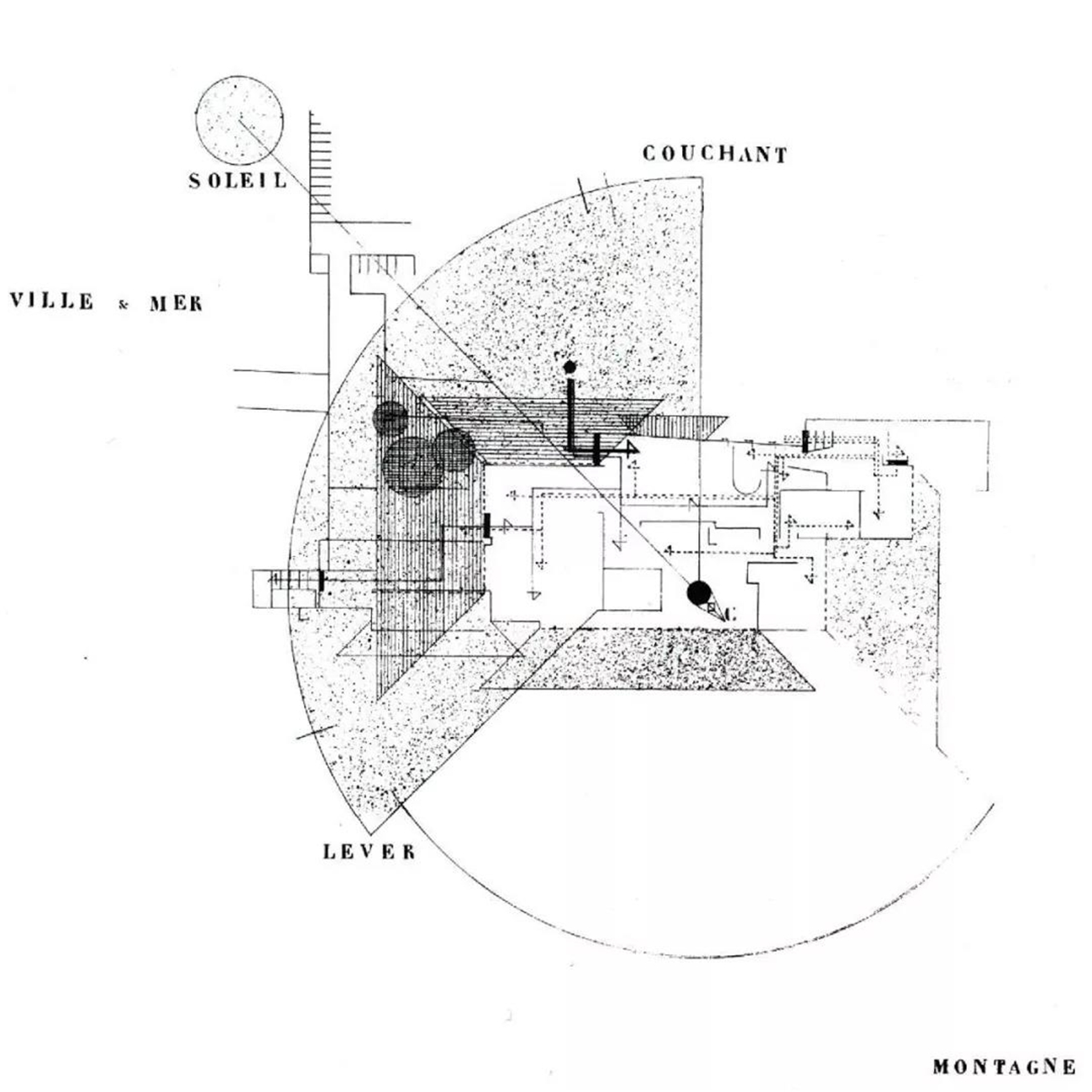

在艾琳·格雷的自宅Villa Tempe à Pailla的卧室天花上,有一处可以灵活开合的孔洞,这也是一个精妙的细部。

孔洞在打开时可以引入户外的自然光线,在关闭时又能使卧室天花回归墙体的沉静。莱瑟巴罗称之为“卧室之眼(Oculus)”。

整个建筑的平面依附地势,舒展而精巧地分布在自然地景和树木之中。不同的居住空间在建立与外部空间关联的同时,又在室内巧妙地交汇,带来不同空间流动和转变的内在接口。我们不难发现,平面图上位于艾琳·格雷卧室之上的开孔,是建筑整体的一处重要细节,其开合变化虽然是微小的局部,却关乎其他的相对细部乃至整个空间的使用方式。

在不同亮度的适应性调控下,人们适时发生的空间生活是如此自如且主动。格雷不光表达了传统意义上的建筑平面,还以“卧室之眼”的细部与太阳运行轨迹之间的关系,绘制了一张有关光线变换的建筑平面图。

莱瑟巴罗认为,在这张平面图上,“卧室之眼”不仅展现了坐落于地面的生活空间,也同时连接了天与地。一个微小的可调式开合细部,在太阳升起落下的不同时间,可以为建筑的整体光线和空间的变迁提供更多可能。

小小的变化时刻转变着宏大的整体及整体的关系。“这就是潜藏在细部中的上帝”。

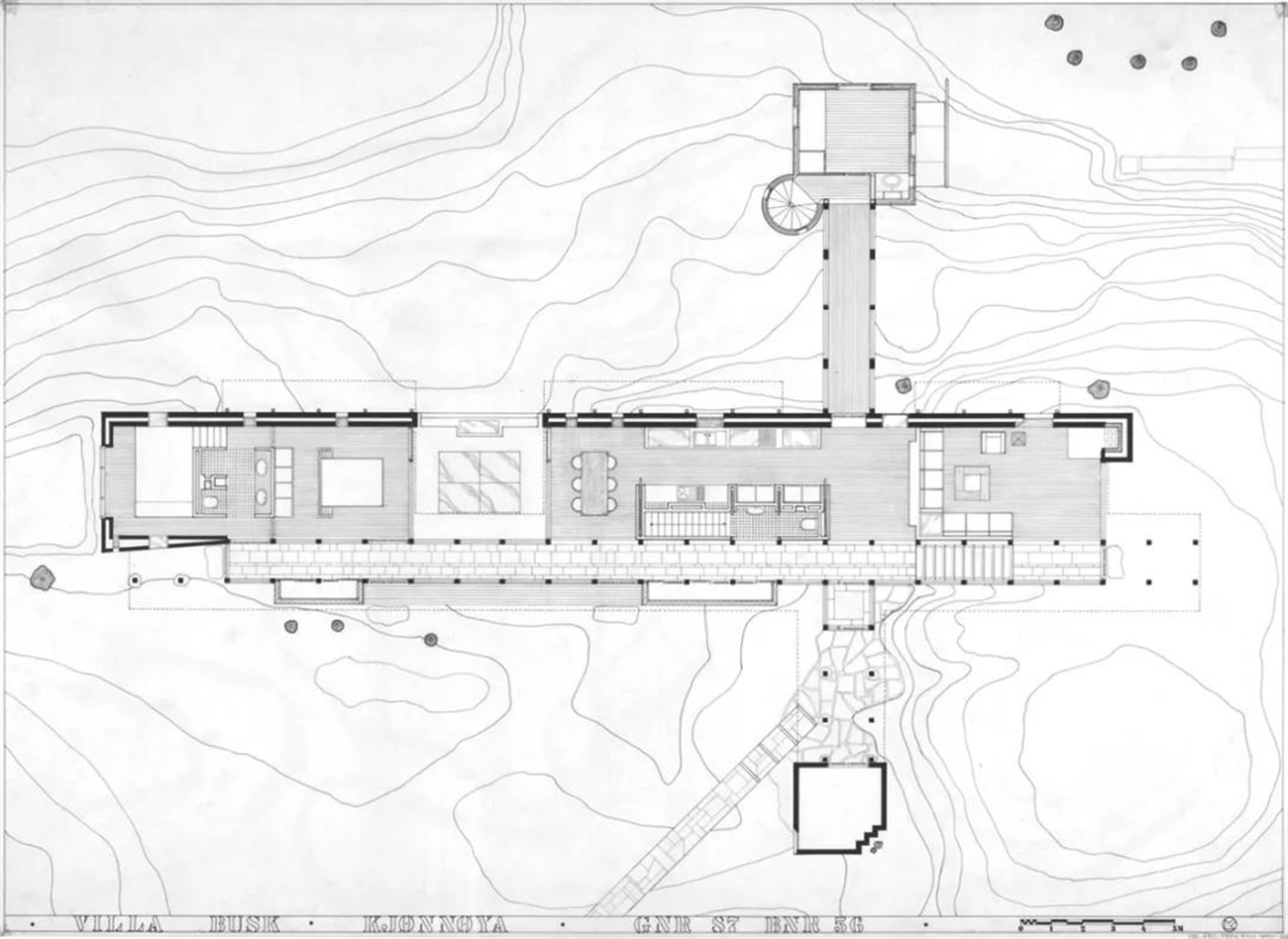

最后,我们再来看挪威建筑师费恩在Villa Busk中创作的细部。

同样地,如果我们只盯着吃进混凝土墙并向上延伸的木构支撑和屋顶,可能很难理解这个自身完整的细部。但当我们了解了建筑所处的环境,细部的建构意图或许就显得清晰了。

正如费恩所说,场地的田野和石头,像旁边的海洋一样挥洒、流动。在此,苔藓在湿润的石材地表找到了栖居之地,将鲜活的呼吸带给大地。诸多的自然活跃元素交织在场地上,形成了一个混合生长的自然情境。

斯维勒·费恩的建筑延伸着自然地景的深度和层次,与自然的混合肌理彼此嵌套。不同尺度的自然空间与建筑空间相互融合。从海湾末端的沼泽平原到山峰之顶,建筑的高塔调节着从船舶到建筑炉膛的路线,建筑的其他空间也与自然地景相关联:入口、厨房、餐厅、客厅、卧室和浴室,整体线性串联起来,延续了山脊线,而被山脊线延续的建筑,则一端引向海洋,另一端通向山石。

我们现在或许不难理解刚才所谈的奇特细部了。费恩的混凝土墙和木构屋面支撑就是混合自然生长中的一部分。它们与自然要素相互延伸,互为相对细部,彼此生长。

理论始终是在创作中被人自然发现的,因此,理论的危机不是理论本身的危机,其核心在于没有真正开始创作的个体或群体。

当人们使用来自他人或其他时空的理论,便会产生多重错位乃至得出错位理论,后者对即将发生的新细部、新情形表现出无视、不适,继而引发失望与不安。因此,尽管莱瑟巴罗在讲座中给出了从细部发掘到建构想象整体的建筑思路,却并不意味着建构的建筑实践得到了理论的保障。可是,我们仍能从中获得理论交流和进步的机会,这或许是完善理论的一个开端。

莱瑟巴罗也是通过不同个体在不同时期的具体实践案例,才建构了有关细部创作的理论框架。我相信我们都没理由认为,这些案例中的不同作者,或不同作品,在发生之前就共同谋划了某种理论上的相通性。但在这场讲座之后,听众又确实获得了有关整体细部建构的一种既具体又通用的概念。

理论依托案例得到了阐释并成立,听众自身则仍需面对各自的创作挑战。关乎个体新理论和新想象的建构可能在未来的探索中出现,也可能不出现,无论如何,这都不会阻碍创作者对理论进行思考、批判和续写。

从瓦尔堡到斯维勒·费恩、 从达·芬奇到王澍、从福尔摩斯到帕拉蒂奥,有关整体细部建构的潜能并不受限于学科、人物、文化、时空,乃至作品的发展历程及结果的外在表现。“细部在上帝之中”的本质在于作者如何养成从现实的复杂构造中发掘突出细部的能力,并勇敢地将自身投放于永恒的不完整中。

我们需要持续思考细部,发现相对不同尺度和层面的其他细部(Counterparts),并在细部间的不完整性中不断寻找和想象潜藏的新整体。这将带给作品、建筑思想和建造双重的开放性。所以,建筑活动不仅关乎设计前的细部发现和作品建构的整体,还要面对未来的诸多不确定情形。

细部之间的相对性所引发的想象是不完整的,但对创作者的追求而言,它们又处于一个想象的整体之中。边界处的细部将在作品内外活跃协作,让建筑得以鲜活地延续下去。

本文版权归有方空间所有,转载请联系有方新媒体中心。

上一篇:窥视办公室02 | 刘珩的安全感

下一篇:建筑地图35 | 大阪:情热大陆