文:朱涛

这次旅行,让我第一次“看到”光,让我终于懂了:为什么上帝创世时,第一项工作就是“要有光”,要把光和暗、昼和夜分开。

文艺复兴绘画的伟大创举不单是通过透视法得以精确地描绘空间、形体,也在于通过戏剧性的光影和色彩表现生命万物的灵动。

拉斐尔是运用对比色的高手。他将红、黄、蓝、绿色块在画面上均衡布局,形成大的视觉张力场。同时,他用笔触柔化各色块的边缘,还让它们各自在不同的空间深度中有微妙色差。拉斐尔的画总有一种近景明亮、远景朦胧的空气感。

更妙的是(只有凝视原画细部才能看到),他常在各种高光、阴面和阴影处(比如衣服皱褶处),温柔地扫出一排排互补色笔触。那色彩律动真让人我心醉。《雅典学派》背景是伯拉孟特构想的圣彼得教堂室内。在拉斐尔笔下,那空间既展现出坚实、清晰的建筑结构,又似乎随时会消融在薄雾和漫射光中。既明快,又柔和,拉斐尔是一个田园牧歌式的色彩暖男。

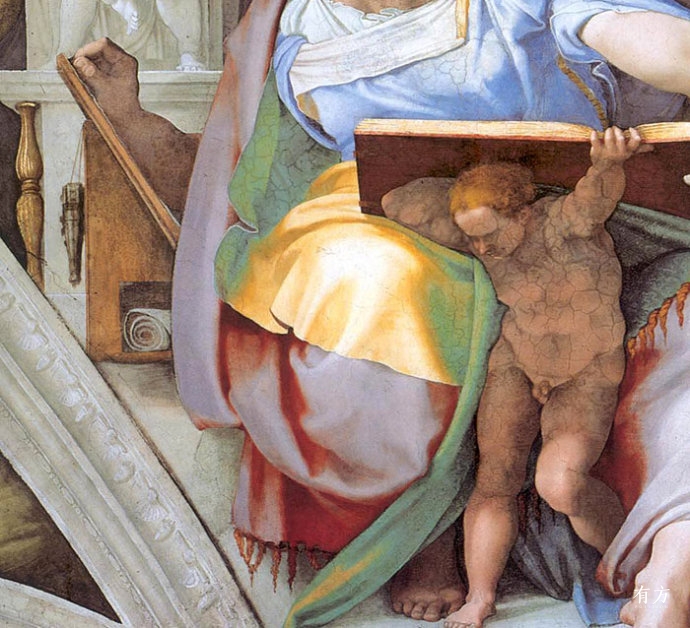

相比之下,米开朗基罗在用光色上则是个悲剧性猛男。他不追求空气感,更强调坚实的雕塑感。他笔下的人神躯体,多被狂暴情感驱动,做各种急剧屈伸和扭转。有些让我想起庞培居民,瞬间被火山灰埋葬,永久地定格在一个戏剧性体态。

米开朗基罗的人体轮廓线在强烈明暗对比中显得非常完整、清晰。似乎还嫌不够,他还经常直接用黑色勾勒轮廓线,更加强人物和背景的分离。

黑幽幽的西斯廷礼拜堂,挤满吵吵闹闹的游客,约20米的上空是米开朗基罗的天顶画。其中一幅是先知但以理,身穿一件绿色披衫,在右膝盖上形成一片金色高光。那高光如此明亮,让我在二十米之下仰望时都感到炫目。

文艺复兴的光色张狂似乎被两个疯子——丁托列托和卡拉瓦乔推向极致。丁托列托的画就像砸碎染缸,把染料直接泼到画布上形成(Tintoretto名字就是“小染匠”的意思)。但那是多么有控制力的“泼色大写意”啊!他让黑暗底色在画布上奔突,以龙卷风般的构图,大面积填塞画面,以衬出局部耀眼的天光和人物的绚烂服饰。

卡拉瓦乔也爱用大片黑背景,但不像丁托列托的狂放写意,而更接近米开朗基罗的精确雕塑感。在光影表现上,卡拉瓦乔远比米开朗基罗更具戏剧性。他的每一幅画都像现代舞台剧的剧照。配景人隐在暗地里悲伤、窃笑,或搞各种“阴暗”动作;主体人神则像被一道闪电击中,照得雪亮,孤零零悬在前景。

“建筑是对阳光下体量的精炼的、正确的和卓越的处理”——柯布的警句几乎成了口头禅。但我感觉只有这次旅行,一路顶着盛夏地中海的烈日,仔细看建筑,才真正明白他在说什么。他最直接的意思,当然是:光使各种纯粹的几何体精确地显形。

此外,我还学到很多。比如,这次我特别感受到背光、逆光的魅力。

它们可使罗马式体量显得更厚重、更向大地匍匐。

可使哥特式骨架更空透,几乎消散在空气中。

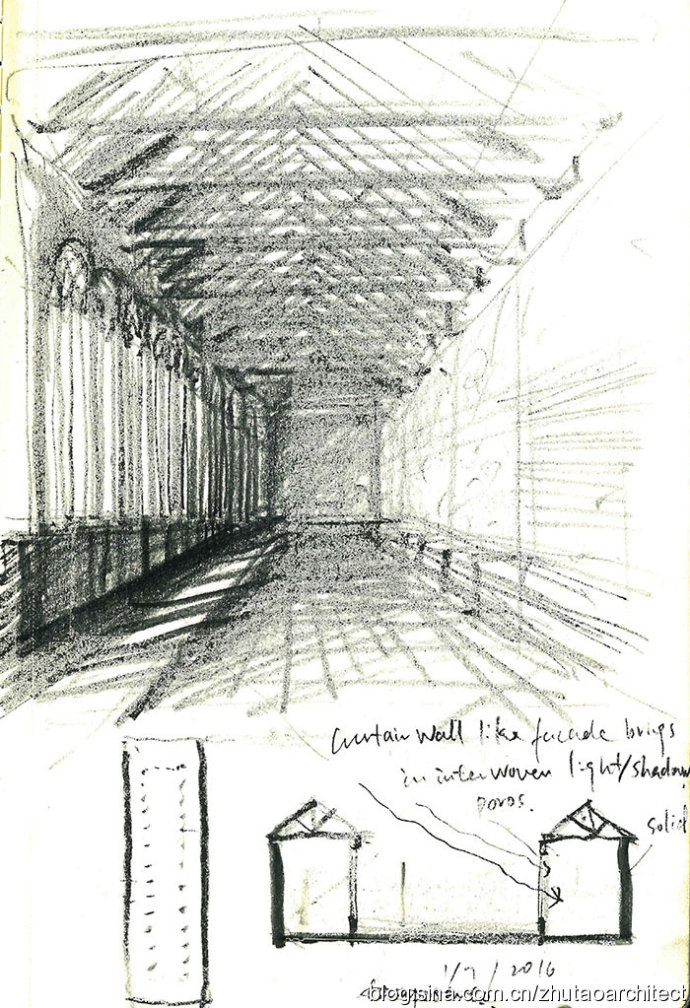

也可在一系列平行柱列之间,形成明暗交替的空间层次和纵深感。

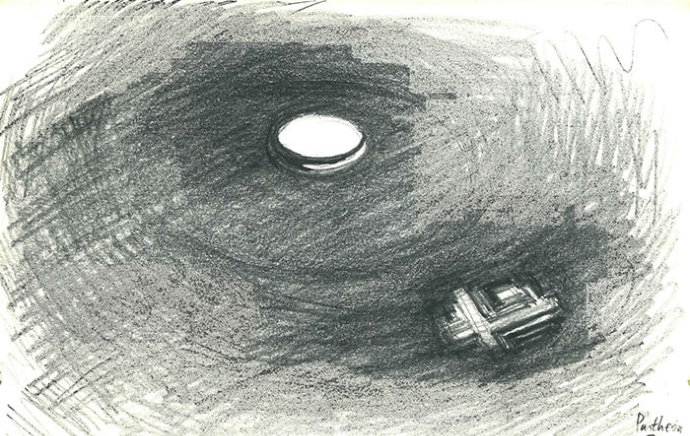

幽深长廊近端一道顶光,可起到空间神启的效果。

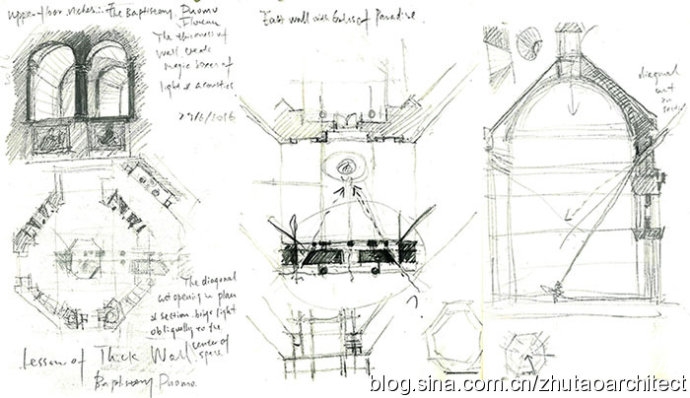

布鲁内莱斯基的弗洛伦萨洗礼堂,利用墙体厚度切挖不同角度的窗洞,调整光线方向,使光线“几何化”,驯服于他在平、立、剖面上的理想秩序。

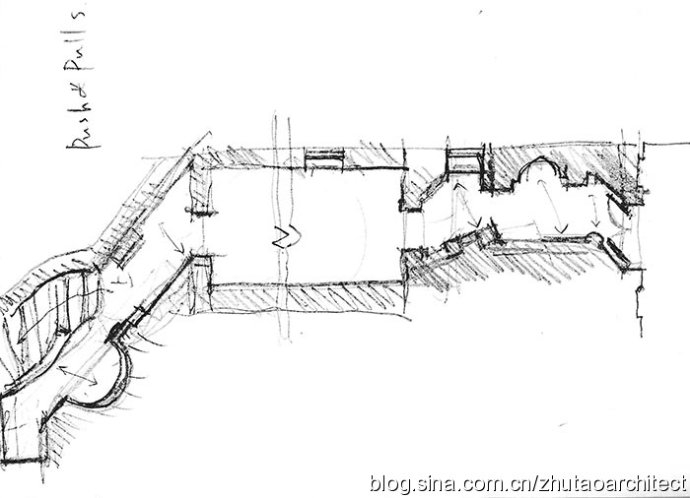

博罗米尼的四喷泉圣卡罗教堂的侧廊,努力协调中心菱形空间与斜向城市街面之间的不规则几何关系。墙面一波三折,再配合高低、形状不同的开窗,形成明暗交织、峰回路转的游廊体验。

很多建筑得以脱离短命的建筑师和用户的意志,到了自然手中。它们终敌不过自然力的侵蚀,沦为断壁残垣。这时,光又能赋予它们全新的生命,远超乎建筑师最初的谋划。

光与暗之间除了对比,还有过渡。黄昏,太阳西斜,光线变弱,空间逐渐暗下来。一个形象和秩序分明的世界,慢慢被暧昧、浑沌淹没。此时,我的“光明礼赞” 不再与谷崎润一郎的 “阴翳礼赞”唱对台戏。光明世界正在过渡为阴翳世界。

弗洛伦萨San Miniato al Monte教堂本堂的尽端有个Cappella del Crocifisso。它的镀金马赛克拱顶,收集着落日的余晖,反射着金光,映照着周遭的昏暗空间。谷崎润一郎不也赞美过,黄昏的日本居室、寺庙中,金箔贴面的屏风在幽暗室内闪着金光。那美如此深沉,又如此短暂,让人陶醉又悲切。两者真是有异曲同工之妙!

很多次,我爬上城市外围山顶,试图捕捉城市从光明转入黑暗的景象。我发现,最辉煌的其实不是太阳在跌落地平线下的瞬间,而是约五分钟后的迴光返照。刹那间,满天皆红,城市中的建筑像一堆金块般熠熠发光,教堂的圆顶们像一颗颗灯笼闪亮。骤然间,一切失色。昼已过去,夜降临了。

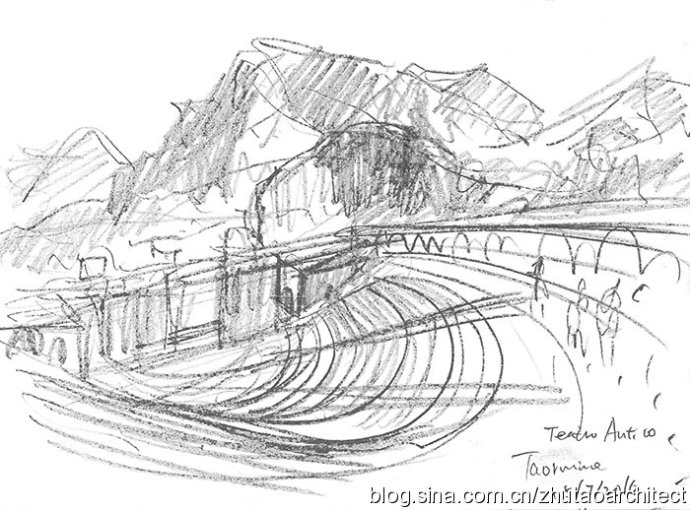

接近旅程终点,似乎注定要有个戏剧性收尾。在西西里Taormina的高地上俯瞰地中海。

酒量过人的我,居然被安安点的半杯马蒂尼(叫什么“海明威东东”)砸晕。突然,天旋地转。山崖、树木、海岸、白云、眼前的雕塑、栏杆,一切都失去确凿的形体和轮廓。很奇特,这种意识的混沌,不是沉入黑暗,而是消散在一片白光中。一个坚固的世界,化在白光中。

醒后,我有个想法:人死后,处理尸体的办法有土葬、水葬、火葬,甚至天葬。我认为该发明一种光葬——用一束强光(激光?),瞬间将无用的身体化为乌有。

既然光可以让存在成为存在,它也可以收回存在,还给虚无。

版权声明:本文版权归香港大学建筑系副教授朱涛所有,已获得授权。文中绘画除注明外均为朱涛所画。转载请通过邮件或电话与有方媒体中心取得授权。

上一篇:东莞望牛墩旧镇研究 | 中国空间研究计划16

下一篇:佐佐木睦朗 | 成就三位普利兹克奖得主的结构师