初见总是充满着好奇。

对于初次踏上斯里兰卡土地、初探巴瓦建筑与景园天地的人来说,巴瓦的设计为双眼带来了哪些兴奋点?旅途结束时收获的感动,又出自路上的何处?

八月,由华中科技大学建筑与城市规划学院教授李保峰担任学术领队、有方“变化即永恒:巴瓦的启示·第12期”考察顺利返航。来自有方领队赵林溪的旅行现场,重绘了这一程的相遇。

说来惭愧,在本次旅行之前,我对巴瓦知之甚少。相比于诸位大名鼎鼎的现代主义大师,巴瓦简直可以说是过于低调。我对巴瓦为数不多的印象是从招募文章中获得的——“亚洲建筑师心中最初的英雄与大师” “地方的神明”。坐落在印度洋上、毗邻印度的斯里兰卡更是我个人旅行清单中少有涉猎的区域。

就这样,怀揣着一些陌生、一些兴奋、以及很多对于巴瓦的好奇,我与同行的团员和学术老师一起,踏上了斯里兰卡这片“雕琢过的荒野”,探访巴瓦的建筑与景园,亲身感受他丰富的想象力和精妙的空间体验组织。

游览巴瓦的建筑常常像观赏一场戏剧,其体验感很难仅靠照片和图纸表达。这或许与他的经历有关。杰弗里·巴瓦出生于斯里兰卡(在当时为英国的直辖殖民地锡兰)当地一个富裕的家庭,从英国剑桥毕业,本该子承父业继续做律师,但枯燥的律师工作显然无法发挥巴瓦旺盛的想象力与创作力,他开始在各国游历,途经东亚、东南亚,穿越美国,最后到达意大利。他曾考虑在意大利买下一幢别墅定居,但最后还是回到了家乡斯里兰卡。丰富的旅行经历带给他很多灵感,为他后来成为建筑师埋下了伏笔。

在巴瓦的建筑和庄园中,常常看到如文艺复兴园林一般的造景,但在典雅中又融合了东方的含蓄。当你适应了这种和谐的旋律时,在下一个转角,又会被眼前的恢弘和冲突震撼。“永远存在惊喜”——这是我对巴瓦作品从始至终的印象。

巴瓦工作室是第一个给我留下“和谐与冲突共存”印象的作品。

从一个狭长而低矮的通道走进来,随即看到庭院里一条动人的水池长廊。清风微动,树影婆娑。这里的廊柱由抛光的椰树杆和花岗石柱础、柱头组成,比起传统木柱,在比例上更显纤巧精致。原本向前的道路被水池阻碍,来访者必须调整路线,转头看到另外一侧的庭院。雕塑肃穆,老树盘踞在围墙之上,墙壁上还有被火焰灼烧的痕迹。布景如此强烈对比,使得这个空间显现两种截然不同的氛围来。

除此之外,巴瓦本人又是一位极具人格魅力的组织者,高品位的“指挥家”。在巴瓦的建筑里,无法忽视的是那些恰到好处的艺术品,诸如灯塔酒店史诗般壮阔的旋转楼梯、本托塔海滩酒店里充满宗教色彩和神秘感的壁画天花板、以及坎达拉玛中庭空间那只俯冲而下的猫头鹰雕塑,无不给人留下深刻的印象。然而这些艺术品并非出自巴瓦本人之手,而是他才华横溢的艺术家朋友们。巴瓦以强大的“组装”能力,将这些高光自然地融入了他或宏大或深沉的空间叙事中。

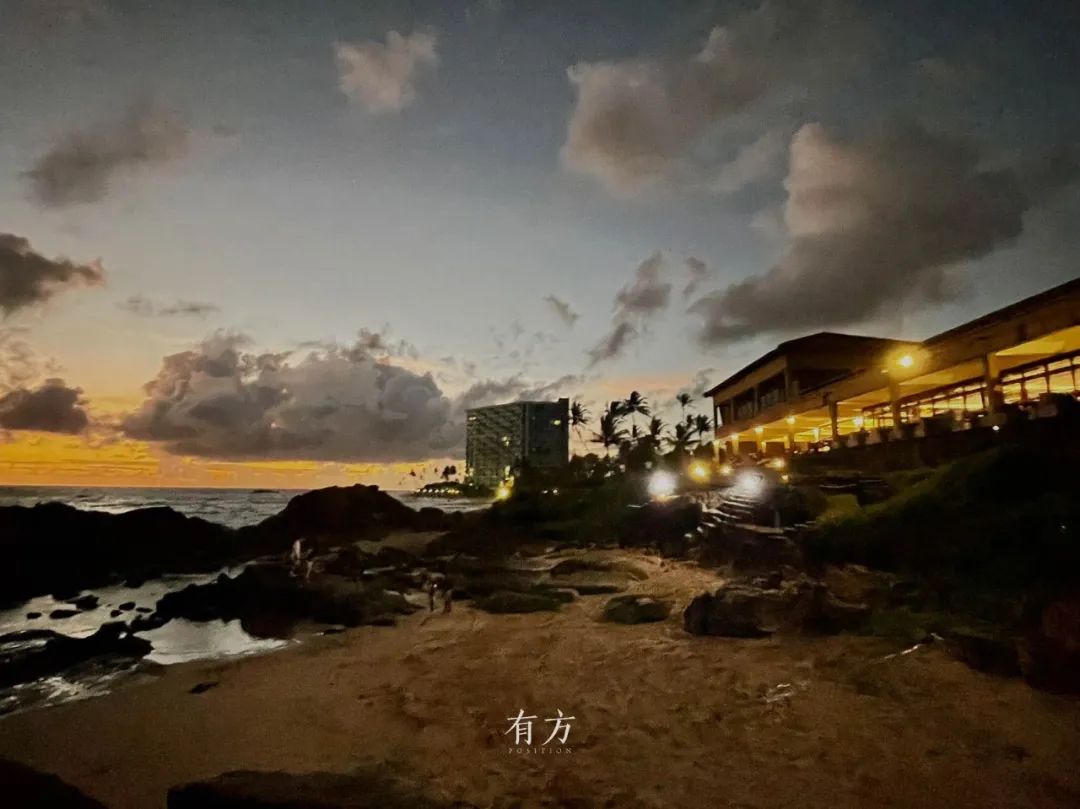

灯塔酒店于我而言印象最为深刻。从没见过这样一个极具戏剧性、充满张力的度假酒店。抵达酒店时夜幕早已降临,楼梯间的暗黄的灯光指引着来访者伴随着冲锋陷阵的铸铁战士们向上行进。进入大堂空间,比海景更快抵达的是凌冽的海风和海浪冲击礁石的撞击声。夜晚虽然削弱了视觉这一获取信息的最大渠道,另一方面也最大化了触觉和听觉的体验。当穿过大堂来到室外平台,我感受到自己身处一片岩石之上,印度洋的惊涛骇浪已近在眼前。

巴瓦建筑世界的艺术品绝非单纯的装饰,其传达的感受和体验不输于精妙的建筑空间。无论是本托塔海滩酒店上方的蜡染壁画天花板,亦或是坎达拉玛遗产酒店的那只猫头鹰雕像,都让人不自觉地抬头仰望,前者凭着异域的神秘感诱惑你向前探索,后者注视着你,仿佛进入一场与时空的对话。

在游览巴瓦的建筑时,穿梭,会带来一种极其愉悦的体验。建筑若是纯粹依靠静态的图像表达,美则美矣,但却浪费了巴瓦巧妙的设计。

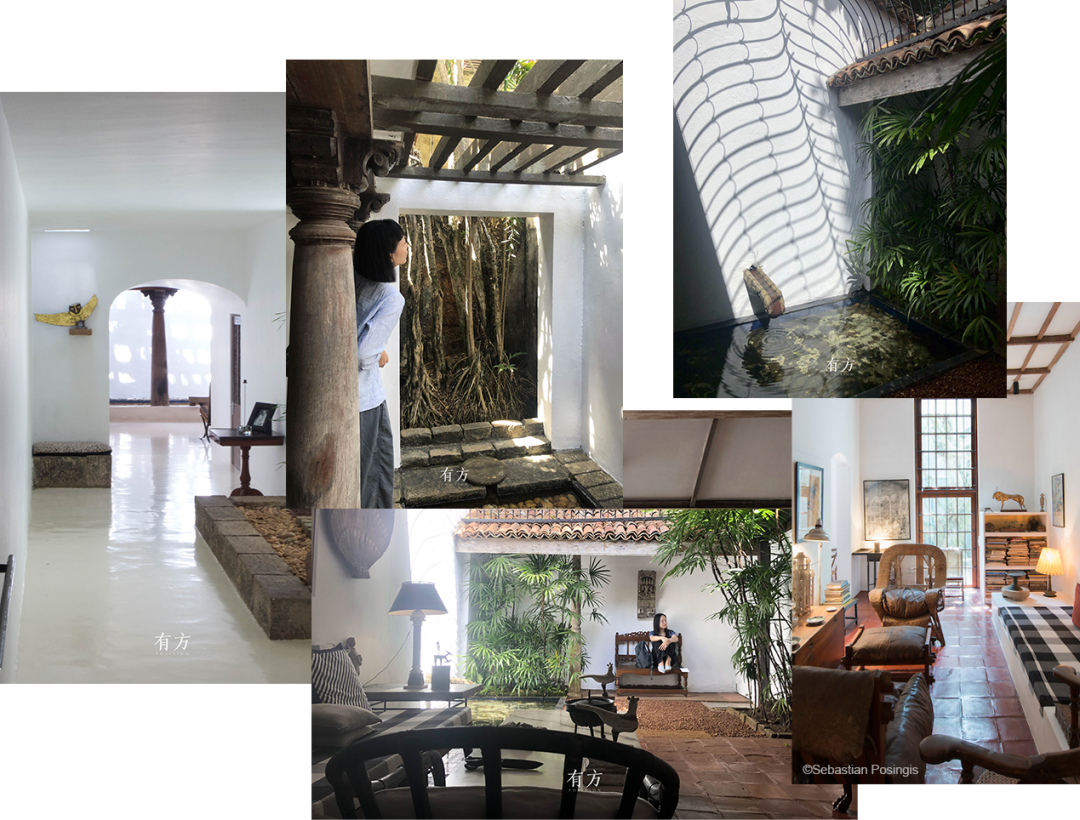

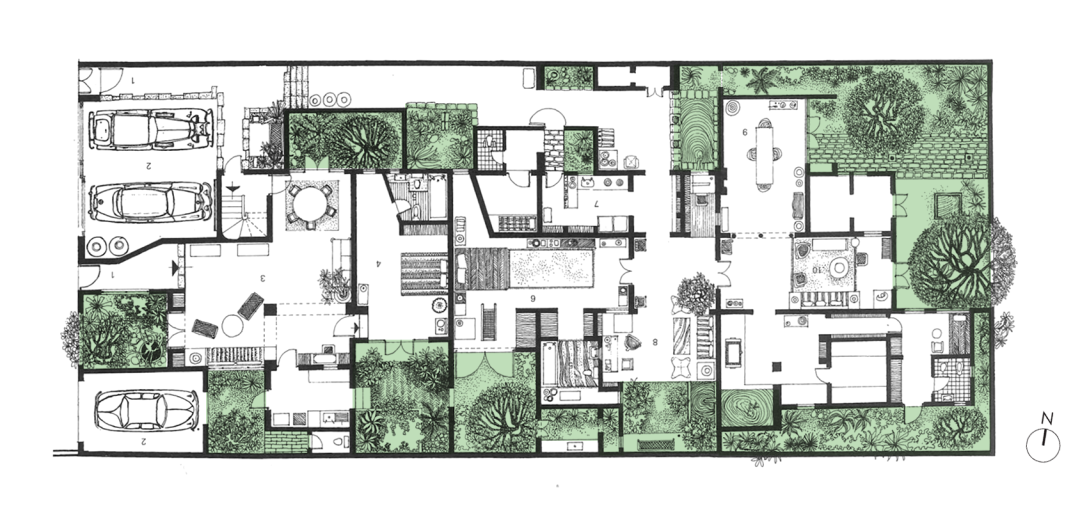

33街巴瓦自宅是一个绝佳的例子。在这里,室内外空间的交汇融合、移步异景的流畅、植物与光线恰到好处的侵入——所有体验在光着脚游走其中的过程中被加深、放大,建筑像音乐般被演奏出来。

再回过头来研究巴瓦自宅的平面,方能窥到端倪——原来他早已计划好了。不同尺寸的庭院如针灸般植入室内的各个角落,即便是在走廊这种供人快速移动的交通空间也不例外。小的庭院被浓缩成一处造景装饰,有时是一些树藤、有时是一片光影、有时仅是一处鹅卵石组成的地台。大的庭院被安放在主要空间的旁边,虽隆重却不突兀,水景、茂盛的植物是这里的常客。室内空间即这样自然地被延伸了出去。我们在这些明明暗暗、高高低低、内内外外的空间中穿梭,走至尽头,发现了一株高大茂盛的素馨树,视线跟随它繁盛的枝桠向上,最终抵达天空。

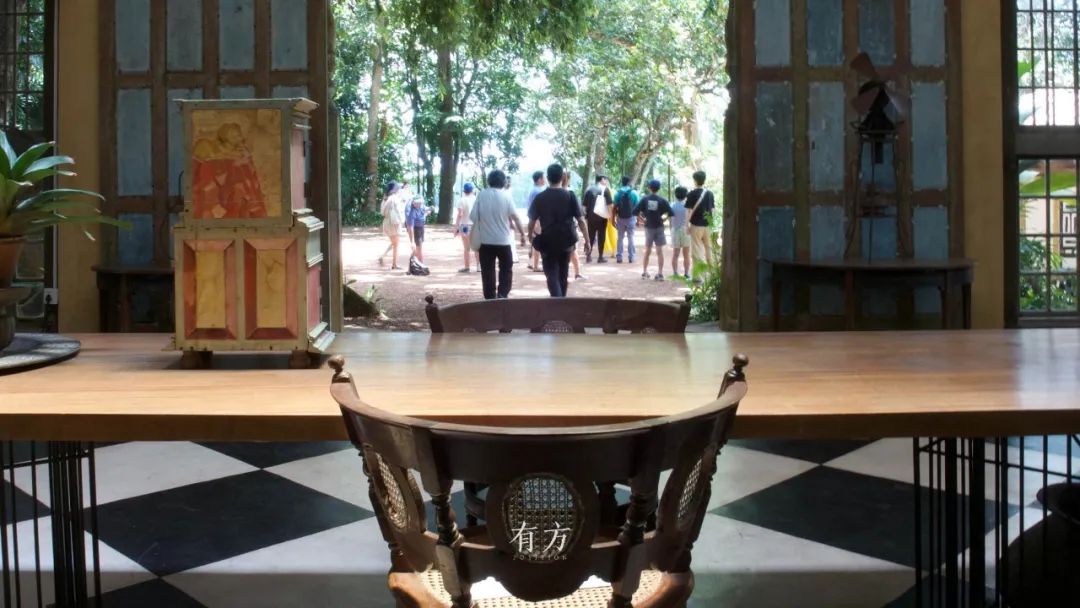

与巴瓦在城里自宅那种“建筑里的景观”不同,卢努甘卡庄园则是在自然中蜻蜓点水般地寻置几处建筑作点缀。

在这里,室内外空间的消解得益于视廊的通透,以及室内外装饰元素的延伸。当视线能自由地穿过房屋,到达彼岸的绿意时,室内空间仅作短暂的停留之用。地面的棋盘格图案从室外蔓延进了房间,我的思绪却循着望向远方的视线一路飘到了最远处的湖边。

在巴瓦的设计中,室内外空间以一种极其和谐但又十分简单的方式被统一起来。空间永远是连续的,景观可以自由地侵入室内,建筑也可以松弛地融入周边的环境。一切是那么的自然、融洽、愉悦。

顺势而为,无论是对景观还是地形,是巴瓦对待自然一以贯之的态度。如果被岩石拦住了去路怎么办?那便让它指引人们前行。

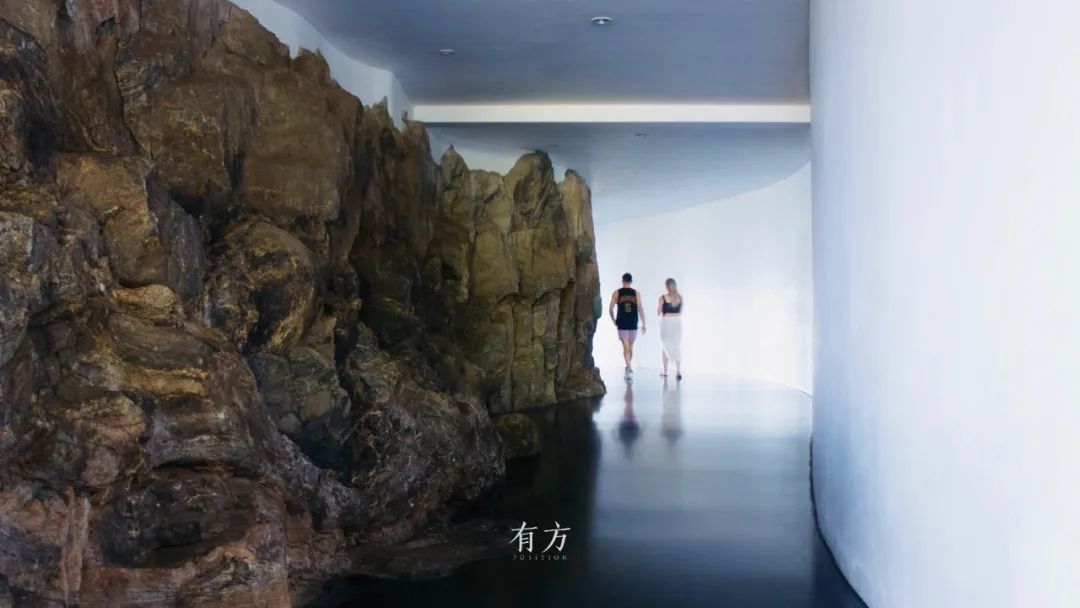

坎达拉玛酒店依山而建,建筑内部难逃其周边地势、自然生物的影响。巴瓦不会尽力减少自然对建筑的干涉,相反,他一定要强调这种“存在感”。行走在通往客房的走廊,旁边是随着光线一起”倾泻而下“的巨石,与支撑建筑的黑色基柱。巴瓦特地把柱体变细,再加以黑色退后,让游览者全神贯注到嶙峋巨石上。同样的设计语言也出现在了灯塔酒店,只不过那里的岩石如同地面上的一株盆景,小巧但更具趣味。

另一方面,巴瓦的设计让人与其他生物的接触和相处也变得十分融洽。坎达拉玛酒店里最有存在感的便是那些蹦来跳去的小家伙们。他们有时三五成群的在阳台上叽叽喳喳、垂涎着屋内茶几上的水果,有时“独自一猴”端坐在栏杆上沉思,仿佛一尊雕像。后来经保峰老师指点才发现,原来房间外那些黑色柱体,除了隐藏落水管的作用以外,更多的是为了给植物和动物以攀爬的支撑。如此,风景便不仅只有远处古老的坎达拉玛大水库,亦有被密林缠绕、供顽猴嬉戏的建筑本身。

如果坎达拉玛酒店仍对自然和建筑作出区分,那么在卢努甘卡里展现的是更纯粹的自然——那是绿色中的绿色、花园里的花园。漫游其中,可见斑驳婆娑的光影,或深或浅的绿意,还有那些无法忽视的、自由伸展的素馨树。在北侧丘顶花园的露台上,我的视线穿过遒劲的枝桠和低头沉思的断臂少年,远处德杜瓦湖的粼粼波光悄然入画。那一刻感受到的宁静是如此深刻,天地万物,尽在这一方花园了。

短短几日的旅行,巴瓦通过设计,让我理解了什么是“全知觉的愉悦”。在各式空间里穿梭的兴奋、赤脚踩在未经修饰的陶土砖上的温润、被印度洋海风拂过的壮丽晚霞,那些感受是任何文本和图纸都无法传达的。“当场体验”的必要性,用巴瓦的原话解释最为应景:

“当人们感受到乐趣,就如同我在设计和建造房屋时所感受的一样时,我发觉根本无法用分析的、条条框框的方法来描述其确切步骤……我一直喜欢看建筑,但不喜欢阅读有关它们的解释——我认为建筑无法被完整地解释,必须被体验。”[1]

注释:

[1]大卫·罗布森著,华霞虹译,《地方的神明:杰弗里·巴瓦的建筑与景园》

本文版权归有方空间所有。文中照片除注明外,均由作者所摄,版权归有方空间所有。

上一篇:MAD最新方案公布:方舟 – 上海张江水泥厂万米仓改造

下一篇:漂浮的盒子:中哲慕尚GXG集团总部大楼 / 上海秉仁建筑师事务所