柏林,总是变化无常。

这座城市的身份,建基于变化之上,而非基于稳定。

没有一座城市像它这般,

循环往复于强大兴盛与萧瑟衰败之间。

没有一个首都如它这般,

遭人憎恨,令人惶恐,同时又让人一往情深。

——[英] 罗里·麦克林

从维滕贝格广场(Wittenbergplatz)地下铁车站出来,沿着主干道的方向,远远就能望见威廉皇帝纪念教堂旧钟楼。历经“二战”的钟楼废墟如同残破的臂膀,无望地指向柏林灰色的苍穹。破败的废墟在井然有序的现代城市景观中,显得尤为格格不入。恐怕只有在柏林,才能看到如此壮观的战后废墟屹立在城市中心,同时展现着德意志的伤痛和荣光。

在威廉皇帝纪念教堂的钟楼废墟旁,德国建筑师埃贡·艾尔曼(Egon Eiermann)于“二战”后设计了现代主义的新教堂和新塔楼。在历经苦难之后,我们如何才能将时代的创伤转化为推动未来前行的精神内核?废墟的硝烟还未散尽,新生的建筑如何松动人心的土壤?我仿佛看见了作为一个建筑师所能提供的最好答案。

作为城市记忆的废墟

威廉皇帝纪念教堂(Kaiser Wilhelm Memorial Church)建造于19世纪末,是威廉二世皇帝为追悼其父亲威廉一世所建造。罗马风复兴式样的教堂由5座塔所构成,主塔113米的高度占据城市的视觉中心。在“二战”期间,英军空袭柏林,威廉皇帝纪念教堂被炸毁。仅仅残留下主塔钟楼的一部分,高度降为71米。

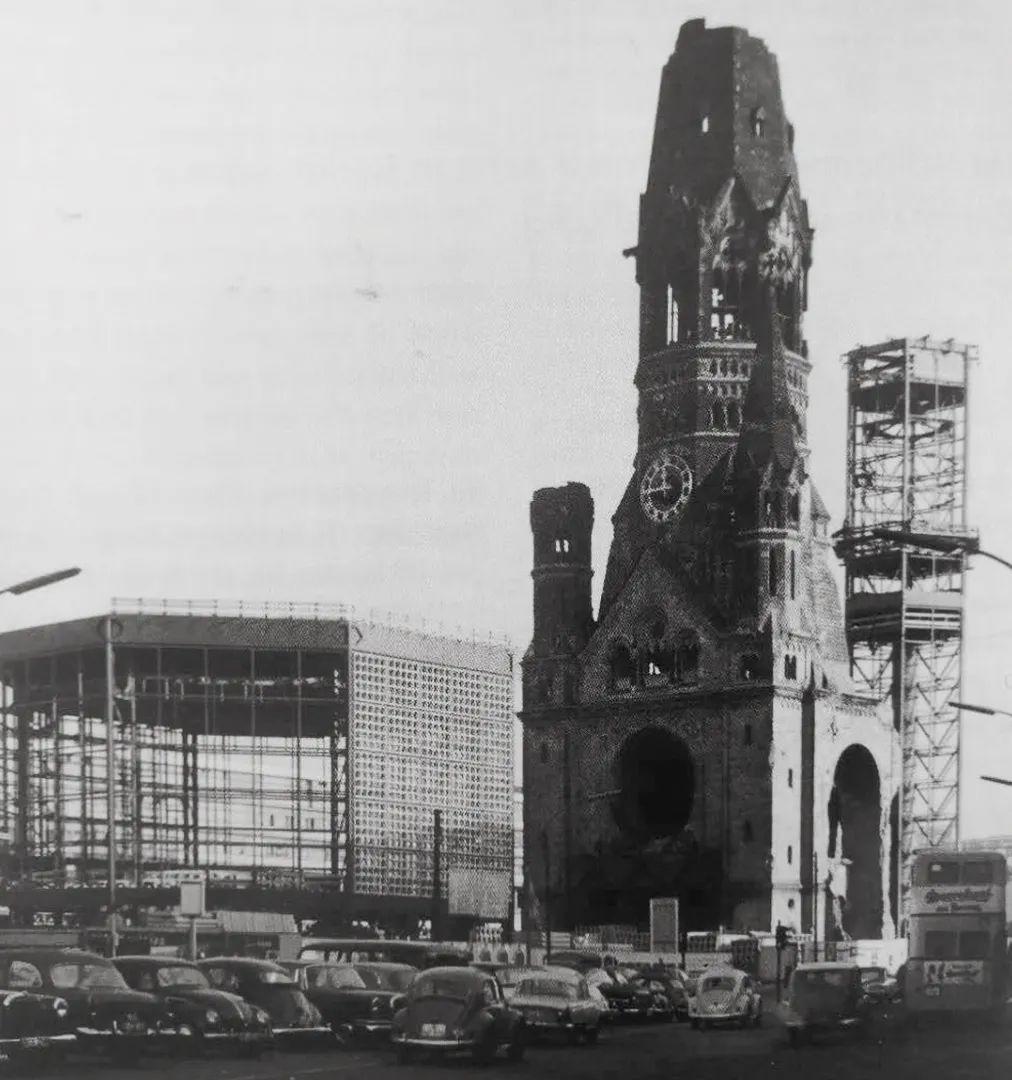

随着战后的经济复苏,作为“Europa-Center-Berlin”计划的一部分,威廉皇帝纪念教堂重建项目被提上议程。1957年,德国建筑师埃贡·艾尔曼的方案在竞赛中脱颖而出。

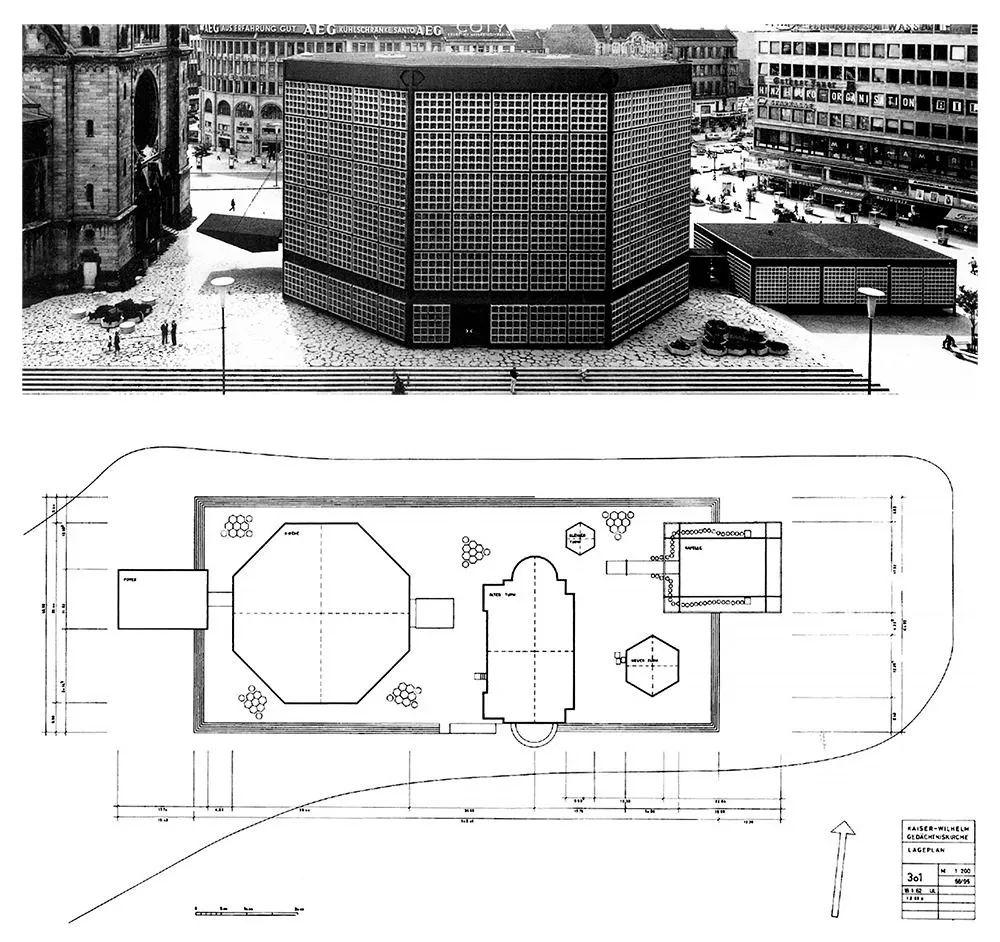

建筑师最初的方案是希望拆去旧钟楼,完全新建一个教堂。市民则完全持相反意见,希望对旧教堂进行修复(事实上,战时多数被炸毁的教堂建筑都在战后得以重建)。双方僵持不下,最后的结果是各自妥协——旧钟楼以废墟的形式被保留,新教堂和新钟楼得以修建。旧钟楼残骸留存于原址,以现代主义建筑语言建造的新教堂和新钟楼,分置于旧钟楼的两侧。它们共存于这个场所之中,构成过去、现代和未来之间细腻的对话。

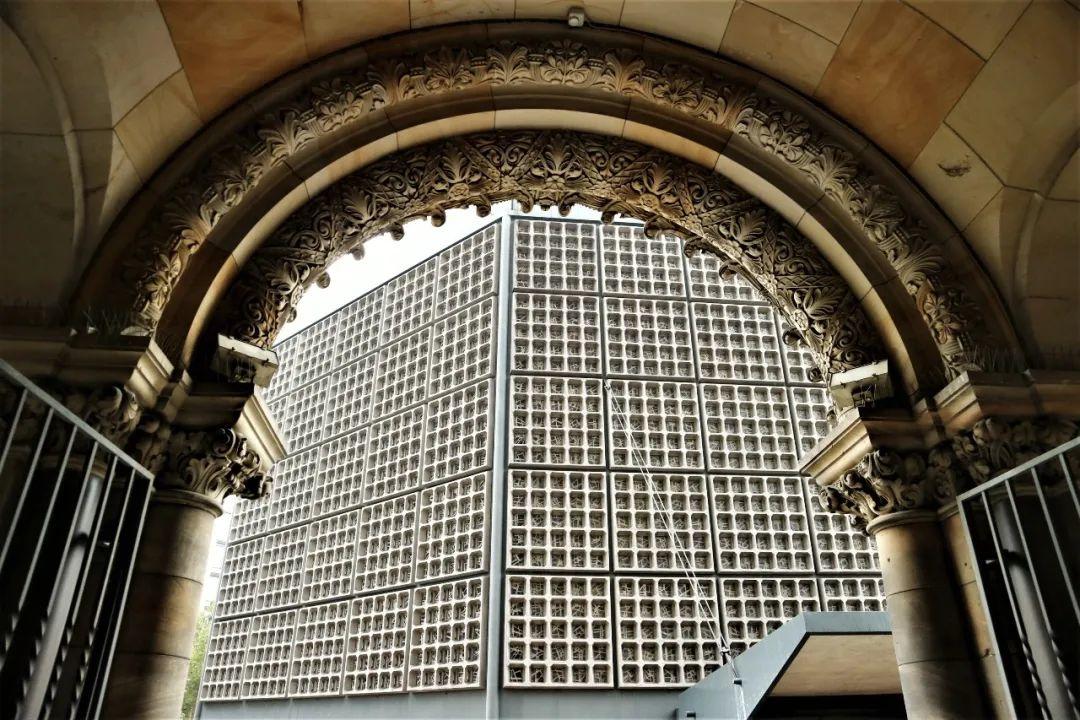

这栋旧钟楼被当地人称为“蛀牙”,古老的砖墙上布满了弹孔,天光从废墟破碎的躯干间漏进来,被战火烧灼的痕迹发黑,斑斑驳驳。触目惊心的姿态被分毫不差地精心保留,在巨大的石柱间,时间和空间被永久牢固地锁在一起,包括战争的心痛和绝望,以及那些不可知论的岁月。

与19世纪浪漫主义倡导下的“如画废墟”不同,威廉皇帝纪念教堂旧钟楼残骸中既没有对不朽的追溯,也没有去往日荣光的惋惜,它作为一种战争创伤的纪念物去警示后人和平之可贵。在如此破碎的光芒之中,灵魂只能停留在难以辨识的影子里,无法升入天堂。

新旧并置与知觉经验

为了突显旧钟楼残骸作为城市纪念物的特性,新教堂和新钟楼的外观被处理得极为低调,混凝土灰色模块构成单纯的几何体量,隐匿在城市的灰色天空之下。

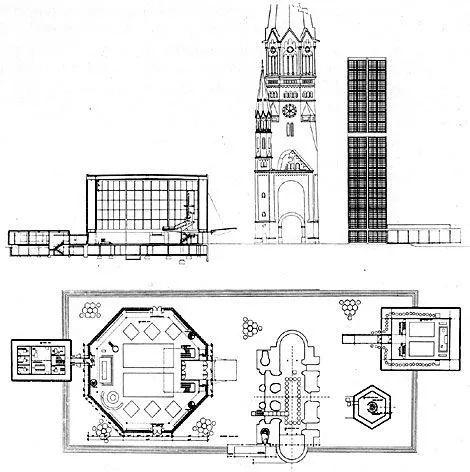

从整体布局上看,新教堂和新塔楼分置于旧钟楼废墟两侧,将其裹挟。强调旧钟楼废墟的中心性,获得某种“新-旧-新”建筑韵律的平衡。

有趣的是,艾尔曼为这个建筑群设计了一个矩形基座,五级台阶将建筑群略微抬起,在某种程度上独立于城市肌理。这个基座之上的景观铺地也被精心设计——大小不一的圆形卵石。这种特殊的铺地纹样从室外广场延续到新教堂的室内,成为建筑师串联起观者整体知觉经验的一个媒介。

新教堂的形制使用了八边形——这个平面形状在教堂设计中并不常见,一说,八边形的使用是源自8这个数字所代表的宗教语境中的特殊含义。耶稣复活8日后,其弟子托马斯出现。因而8成为代表“复活象征”的圣数。虽然在礼拜堂中不常见,但在“向着天国延伸”的古典教堂钟塔,亦或“教徒施洗以获得新生”的洗礼堂和洗礼盆的设计中,八边形时常出现。在艾尔曼的八边形教堂中,圣数8的“复活象征”也许正好契合了战后国家渴望获得新生的寓意。

另外,在战后教堂的形制演化过程中,德国建筑师有意识地推动教堂空间形制的改变,以此拉近祭坛与信众的距离。在这样的思潮下,八边形在战后教堂的设计中被逐渐使用。

新教堂和新塔楼都使用钢结构骨架,外挂丰巢状混凝土模块,模块内嵌彩绘玻璃单元。与外部呈现出的朴素无华不同,新教堂内部空间是个被完全反转的世界。在进入八角形教堂的一瞬间,观者无不被华丽绚烂的“光墙”所震撼。

新旧建筑的并置,彰显出一种绝无仅有的张力。值得注意的是,这种张力并非在视觉上一目了然。艾尔曼没有为了获得视觉冲击,而在外部环境中粗暴地建立一种新的形式语言,去抢占旧钟楼残骸的话语。他选择了一个更为委婉的策略,通过双重壁的方式完成了新建筑外部的消隐和内部的丰富,将这种新旧对比的张力转化为历时性而非共时性经验,即让观者在体验过程中获得。

旧钟楼废墟主宰着外部视觉中心,而新教堂则全然致力于内部空间。看似割裂,实则互为表里——旧钟楼废墟失去的内部在新教堂中得以成全,场地内外延续着的圆形卵石铺地暗喻了这种关联。

旧钟楼的外部世界和新教堂的内部世界共同作用,创造了一种新的时间性——对于外部的战争废墟而言,时间被定格;而内部的彩绘玻璃上则随着当下时刻的光线微妙变换着明暗,流动的时间被具象化——在这两种时间的对峙中,观者通过“游历经验”的叠加完成对整个场地的整体感知。

深蓝之于柏林

1959年的春天,建筑师艾尔曼非常苦恼。6天前,新教堂的钢结构主体已经完成。从2年前赢得重建项目的竞标开始,他就苦于彩绘玻璃的设计,可事到如今,他依旧没有找到彩绘玻璃的解决方案。在艾尔曼原本的设想中,是明亮而色调柔和的彩绘玻璃内嵌于混凝土单元,组成新教堂和新塔楼的墙壁。为了保证新教堂的隔音和保温,他设计了两重墙壁,当中预留了宽约2.5米的设备空间。为此,他需要9500块47×47厘米尺寸的彩绘玻璃,用于教堂外墙以及塔楼;以及28×29.5厘米尺寸的彩绘玻璃11200块,用于教堂的内墙。

艾尔曼找遍了德国的玻璃制造工厂,都无法符合其设计要求。6年前,Lambert玻璃工厂曾为艾尔曼的第一个教堂(Evang. Matthäuskirche)提供过彩绘玻璃,完成了德国的第一个混凝土模块内嵌彩绘玻璃构成的教堂。然而,在急需要这么大量的情况下,Lambert玻璃工厂因无法保证这个尺度上玻璃的受力,而拒绝成为新教堂彩绘玻璃供应商。1959年5月16日,艾尔曼给当时完全不认识的法国彩绘玻璃艺术家加布里埃尔·卢瓦尔(Gabriel Loire)写信。

德国建筑史学家沃夫冈·佩恩特(Wolfgang Pehnt)在一个对威廉皇帝纪念教堂的描述中写到:艾尔曼找到卢瓦尔——来自法国沙特尔的玻璃彩绘艺术家——不是偶然。

确实如此,对于陷于困境中的建筑师艾尔曼而言,卢瓦尔是他的最后一个选项。

卢瓦尔在1948年便成立了自己的工作室,完成了上百个“玻璃板”项目,是当时掌握这项镶嵌工艺的代表人物。法语词“Dalle de Verre”(玻璃板)是指一种玻璃镶嵌工艺,将彩绘玻璃碎片镶嵌在混凝土或其他支撑材料基质中。这项技术由让·高丁(Jean Gaudin)于1930年代在巴黎开发。用锤子打碎或用锯子切割玻璃,所得碎片的边缘会产生碎裂或刻面,以增加折射和反射效果。与传统的铅彩色玻璃相比,使用更厚的玻璃会产生更深的色彩效果,尤其是在明亮的自然或人造光照射下。该技术在1950和1960年代极为盛行,如今已衰落。

艾尔曼在参观完卢瓦尔的工作室后,被其玻璃作品的美感所打动,从1959年的春末夏初,建筑师艾尔曼和玻璃艺术家卢瓦尔两人开始合作,最终成就了各自职业生涯的巅峰之作。

卢瓦尔在此之前从事的多为古典教堂项目的修复,而来自柏林的建筑师给了他一个激动人心的挑战:用混凝土框架之下的彩绘玻璃填满巨大的双重墙体。卢瓦尔日以继夜地研究,从他工作遗留的草稿来看,对彩绘玻璃的设计灵感似乎是来自柏林道路的肌理。

为了这种新的彩绘玻璃构架形式,卢瓦尔在工作室边上建了一个1:1的实验小屋来验证彩绘玻璃的效果,并将其命名为“柏林”。卢瓦尔给每个玻璃都打了样。这意味着:他需要考虑到21344块“混凝土-玻璃”模件单体和整体之间的关系,以及每一块对应于整体墙面的位置;继而单独设计,单独制图,然后按照这个图样切出玻璃,组装在一起,最后浇上混凝土。

1960年后半年,卢瓦尔带着自己工作室的40名员工完成了这项任务——体量如此巨大的教堂,几乎是手工制作的成果。

1960年12月,新教堂落成。在教堂的开幕典礼上,艾尔曼致词:“祝愿梦想之光透过玻璃将我们照亮。”

回到开篇的问题,在历经苦难之后,我们如何才能将时代的伤痕转化为推动未来前行的精神内核?在柏林威廉皇帝纪念教堂的答案中,旧钟楼废墟没有沦为雕塑式的纪念物,新教堂给了旧钟楼足够的尊重,使二者在互动关系中得以彼此成就。如果说旧钟楼废墟传递着战后的伤痛信息,那么新教堂则传递出希望与安宁——战争已经结束,国家获取重新书写自己历史的机会。新教堂内部以深蓝为主要色调的彩绘玻璃上星星点点地散布着橙黄或暗红的光芒,微弱而清晰——如同长夜之后的黎明。

“伟大的宗教建筑,往往能从直感上给人一种启示,使人心暂时远离颠倒梦想的苦恼,而回顾生命的本源。”威廉皇帝纪念教堂中似乎就蕴藏着这种力量——在战乱年代遗存下来的创伤建筑,最终获取了新的生命力,得以给予人们苦难之后的祝福。

参考文献

[1] Hg.von Ralf Liptau,Thomas Erne, LICHUT-Material und Idee im Kirchenbau der Moderne [M]. Jonas Verlag,2017

[2] [英] 罗里·麦克林,柏林:一座城市的肖像[M],上海译林出版社,2017

[3] デニス・R・マクナマラ (著), 田中敦子 (訳), 教会建築を読み解く[M], ガイアブックス,2012

[4] a+u(エー・アンド・ユー)2019年9月号/ハインツ・ビーネフェルト(Heinz Bienefeld)

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Kaiser_Wilhelm_Memorial_Church

[6] https://www.gedaechtniskirche-berlin.de/

本文由有方青年作者胡佳林、袁佳文撰写,版权归有方所有。除标记外,部分图片来源网络,版权均归原作者所有。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

上一篇:宣道小学扩建:狭缝中的音乐厅 / 元新建城

下一篇:克里斯托 x 山本理显:走向日常情景的觉醒