初见上海交通大学设计学院院长、光启讲席教授阮昕,是他为归国后的首本文集出版事宜而来有方。一件事、一卷书稿、一个斜挎的公文包,自沪来深、事毕自往机场直接返回,加之言谈间对编辑一事的在意,都很有些旧时文人的气质。这也让人不禁对这位交大设计学院的创建院长,有了好奇。

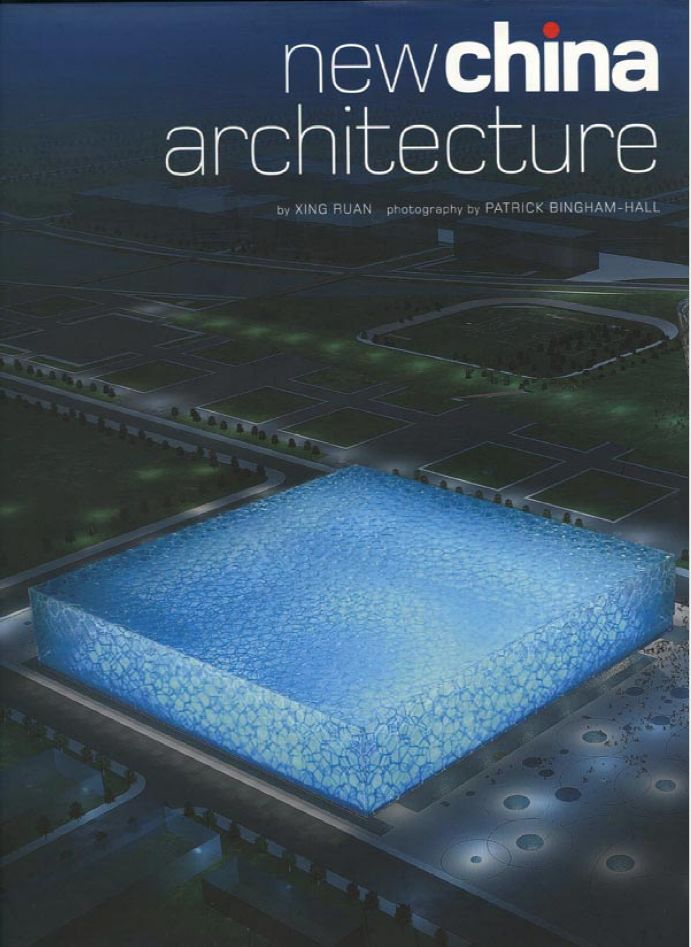

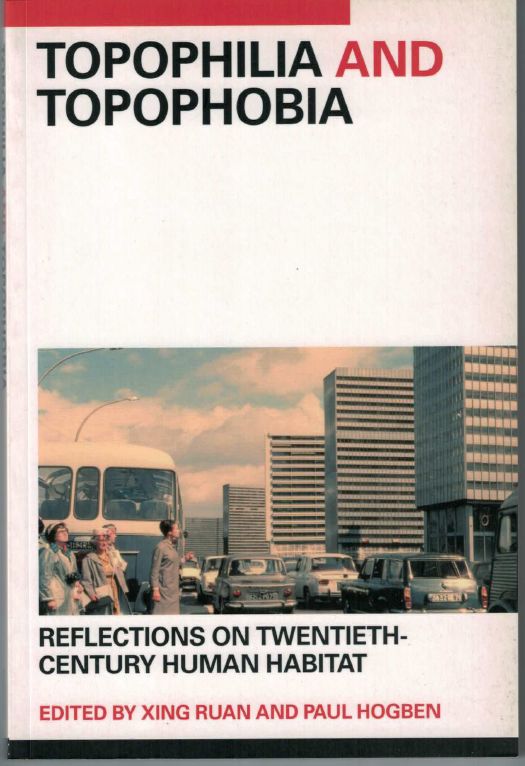

阮昕,1989年获东南大学建筑设计与理论硕士学位,1986至1991年师从齐康先生、实践于东南大学建筑研究所,其后赴新西兰攻读博士,并自此任教定居于大洋洲近28年。是出于怎样的契机,决定回国并参与交大设计学院的创建?在经年的建筑教育实践中,有何突出感受?作为交大“设计教育理念国际研讨会”召集者、“2019上海城市空间艺术季规划建筑板块”策展人,在两个事件背后分别有何思考?……在此次有方专访中,一一回顾。

有方 您1990年代即于新西兰惠灵顿维多利亚大学获得了建筑学博士学位,自东南硕士毕业后便出国并选择大洋洲的原因为何?

阮昕 我是1991年离开南京,1997年拿到博士学位,那时候我已经离开新西兰、在澳大利亚的大学里教书了。人生没有办法计划,计划跟现实总是不一样,但现实也不一定比计划差。

出国前我在齐康先生的建筑研究所读硕士,后来准备读博的时候,非常偶然地有了惠灵顿这个机会,让我过去边教书,边读博。我记得出国之前,齐先生有次突然有些意识流地跟我说,“阮昕,你到了新西兰如果待不下去,那是不是会去澳大利亚”。就这样被他一语道中,1994年底澳大利亚正好有四个大学都在招人,我就试着一一申请,结果都录用了。所以我觉得澳大利亚是个好地方(笑),就这么去了,落户后一待就是25年。今年的上海空间艺术季让我们对“相遇”做个诠释,我对相遇的诠释就是“邂逅”,英文说“serendipity”。我想人生也就是这样一场场邂逅吧。

有方 又是哪一年及为何,决定回国?

阮昕 2017年底,上海交通大学决定把学校里所有跟设计有关的科目整合在一起,成立综合的设计学院。那时林忠钦校长突然给我打了个电话,问“你能不能到交大来任设计学院的院长”。后来林校长派了一个团队,由奚立峰副校长带队,到我当时任教的新南威尔士大学面谈了一次。很快,2018年大概三四月份的时候,我就决定回国、到交大来,2018年中就正式入职。

有方 从科廷大学、悉尼科技大学到新南威尔士大学的正式教职,在多年的建筑教育实践中,有什么突出的感受?

阮昕 我的建筑教学经历在此前基本上完全是海外的,主要是澳大利亚的经验。目前最突出的一点感受是,“大学教育”和“职业培训”之间的界限,正愈发模糊。从专业培训的角度看,建筑教育往往会承受很大的压力,要求我们培养出来的学生对于工作能马上上手,在实践中有足够的技巧、技能。因此国外的许多大学,会宣扬说“我的学生毕业后找工作最容易,最employable”。

但在另外一个方面,我觉得大家可能渐渐遗忘了,大学教育的初衷并不是培养一个能对工作直接上手、有专业技能的实用型人才。在大学教育萌芽之初,注重的是对人综合素养的培养,是西方古代人文时代所讲的道德教育。塑造人格与道义,才是真正的大学教育之本。所以起初的大学学科都带有很强的理论性、修养性;只是17世纪现代科学出现后,尤其在德国等国家,“大学教育”与作为一种职业技巧的训练,才日益混同。所以我觉得建筑教育现在面临的最大问题是,在我们紧张于学生工作后是否能马上画好施工图、上工地的时候,有时往往就会忽略,我们是不是培养了一个有良好素养及很高的道义准则的,建筑师。

有方 同样关于建筑教育,在《无用之用——建筑教育札记》中您曾写到,“自从建筑师受学院教育的两百年来,建筑设计应该教什么,其实一直都不甚清楚”。则,什么是您个人在多年实践后能够认可的建筑教育内容?

阮昕 如果想把这个问题讲清楚,一个比较简单的切入口,是回顾建筑作为学院教育的起点,即为何要将建筑师放在学院里培养。

在西方古代,有匠人和文人的区分。而到17世纪末期,太阳大帝路易十四有一个宏愿,希望让匠人也在学院里受学院教育,以此把他们的地位向文人、哲人提升。这就是在学院中教授建筑的初衷。当然,路易十四当时也有其政治目的,即通过学院削弱中世纪行会力量,不过这点可另论。

在把握住学院建筑教育的初衷后,再来回顾我们今日面对的矛盾,那么很重要的一点是去思考:建筑需要防范风雨,建筑师也需要技术方面的技能,这都是不争的事实;然而在技巧和技能之外,建筑师存在的真正目的和价值为何?除了防蔽风雨,建筑还能够做些什么?

对于这个答案,我觉得秘鲁作家略萨(Mario Vargas Llosa)讲的一句话非常好,他说“Life is a shitstorm, in which art is our only umbrella.”(生活之家长里短尤如令人厌烦的风暴,唯有艺术方可提供一把保护伞。)只有当建筑上升到艺术的高度,我们建筑师才有存在的价值——这就是建筑教育的初衷,也是我们今天应该坚守的东西。但是今天在各种各样纷杂的情境之下,我们往往要么会觉得自己无用,要么假装自己是个全才,而最终失守了最重要的阵地。

在建筑学科的艺术之所在中,很根本的一点是建筑设计的能动性,也就是建筑师构思了一个空间格局后,它对人的行为、对人的生活会产生哪些影响。建筑是一门综合的社会性的艺术,我们该经常反思的一点是,我们学科的艺术所在到底是什么。

有方 上海交大为何决定整合全校设计学科优质资源、成立综合的设计学院?对学院架构与课程设置,有哪些考量?

阮昕 对学生人文素质的培养,对学科本质、艺术之本的坚守,以及学科间的合作与交叉,基本上就是交大设计学院思考的格局。

交大有四个板块:工程、数理、生命医学、文科。而归属在交大文科体系中的设计学院,成立的一个重要目的,就是为学校做出文化上的贡献。我们希望毕业生能有雄心壮志,成为学术大师、治国英才、业界领袖和文化精英,而人文素养无疑是此中重要基础。在发达国家目前的话语体系中,谈到精英教育、精英文化往往会谈虎色变;但在中国的一流大学中,对于“要培养什么样的人才”,还是旗帜鲜明、高举高打的。

设计学院是个“新的老学院”,在它于2017年底成立之前,其中各具体学科是划归交大的不同学院。整合后,在这个大平台上的所有一年级学生,都要修习设计教育的通识课。这跟人文学科的通识课异曲同工,旨在为学生打好基础。

“学科打通”不意味各具体专业就不存在了。恰恰相反,正如建筑学科应该反思我们的艺术之本,风景园林、工业设计、视觉传达都应该思考自己的学科之本是什么,要坚守什么阵地。同时,交叉也意味着学科之间要相互影响,要受对方的刺激,这也是我们成立设计学院的一个重要目的。

有方 到目前为止,设计学院有哪些关键节点?

阮昕 交大的风格基本上就是扎扎实实做事,所以并没有刻意思考,需要什么样的里程碑。但目前在做的有几件事情是比较重要。其中之一就是在人才引进和晋升机制层面,“实践型教授”的设立。

目前的大学迫于国际、国内排名的压力,都重视能够提升排名的论文、基金、出版,所以学院里往往只有所谓的“研究型教授”。但对于设计这种实践和理论相结合的学科来说,这一制度就有很大的问题,因为我们培养的人才有很大一部分最终需要投入实践。交大现在的国际排名已比较靠前,也意识到要从过去以量为主的发展,转向量质并举、以质为先。所以学校现在鼓励,有的老师是不是可以沉下心来,十年磨一剑、二十年磨一剑;在这样一个大背景之下,我们也得以在设计学院里引入“实践型教授”,以作品为衡量的标准来引入人才,他们在学院中主要就是教设计课,同时把实践做好。设计学院是一个有着知识理论与实践结合的双重性的“社区”,在这个社区中有两种人,一种是一流的学者、科学家;另一种就是一流的设计师。实践型教授是我们学院体制建设的重要一步,我可以很欣慰地说,这个事情做成功了。

另外很重要的一点,就是我们即将开设的一系列国际项目,包括面向全球招生的全英文授课专业硕士。在1978年改革开放之初,交大即送了一个四十多人的代表团到美国访问了48天,从那时起就奠定了走国际化道路的办学方针。在今日,国际合作已是交大的常态,而在此基础上,我们计划在明、后年就新设一个能满足中国专业硕士两年半学制的国际项目,一半的课程由交大老师完成,另一半则在夏季设立短学期“国际学术季”,由多家国际顶尖设计院校集中授课,实现真正的多元交流。我觉得这就是交大现在要推行的一个国际化方向:多元并举,但是渐渐做到“以我为主”。

这一国际项目的工业设计方向招生现已开始,风景园林和建筑学都会随后展开。早期希望能吸引国内的学生,让中国学生于此受到一流的国际教育;而长远来看,也希望让更多的国际学生融入到这个格局中。在知识阶层,大家都很清楚,我们面对的一定是人类命运共同体,否则就不会有人类的未来。

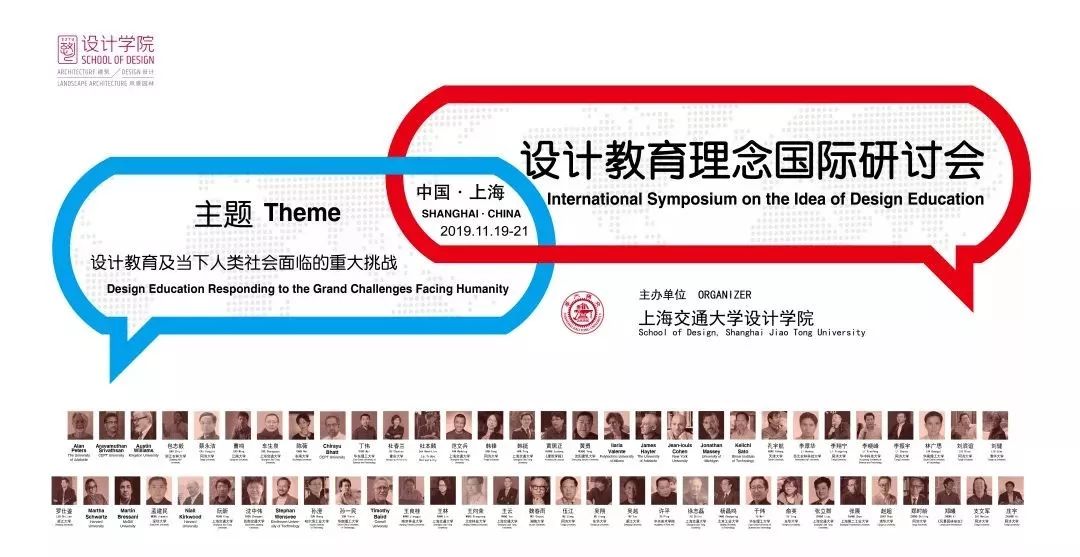

有方 为何及针对哪些现象,决定召集此次“设计教育理念国际研讨会”?是否也与交大将设立的国际项目相关?

阮昕 是的。设计学院的每个学科都有自己常年合作的国际伙伴,都是排名非常靠前的优秀院校。这次正好在学院成立近两年之际,把我们接下来要展开教学合作的伙伴聚集到一起,来讨论设计教育理念。

为什么一定要探讨教育理念?因为我们既不能把自己视作专业培训的技校,也不能像现在一些非常时髦的设计、艺术院校一样,把设计教育归为小众品位,好像说你受了一定的熏陶,加入了一个小众的集团,就有了设计师的素质,用这个来建立一种圈子。这从表面上看好像很高雅,但实际是非常缺乏雄心、缺乏远见的做法。所以此次研讨会最重要的一个目的,就是探讨对于今天中国和国际社会面临的一些重大挑战,设计教育可以做出什么样的贡献。设计教育难道只是美学品位的问题吗?设计教育难道只是建立起懂设计或不懂设计的区分吗?我觉得我们要超越这个层面。

同时,此次会议并非封闭的内部研讨,而是完全向对设计教育感兴趣的师生、公众免费开放。我回国这一年多以来,发现国内的会议特别多,但基本上都是以演讲为主。演讲可令每一位有专长的专家集中呈现他的研究,但一个弊端是,当演讲太多,大家精力难以集中,而且难以实现讲者和听者的互动,可能带来资源的浪费。

所以本次会议的另一个特点,就是非常欢迎听众加入对话。一天半的研讨会中只安排有三个演讲,其余都是圆桌讨论:每场有一个议题、一位主持人,然后用主持人和大家对谈的方式,把听众引入谈话当中。我们希望能有自由、热烈的探讨。目前,会议公告及注册机制已经发布,在交大师生之外,也希望其他院校和社会上对设计教育感兴趣的同事都能前来。会议有针对不同议题的分会场,有一定的接纳能力。

有方 您认为的中国或世界在今日必须回应的挑战,具体有哪些?

阮昕 一个大家公认的严峻挑战,无疑是气侯变暖和建筑、设计行业所说的可持续性问题。但更重要的是我们需要改变观照这一挑战的角度,要把它抬高到道义的高度,从伦理层面进行探讨。目前对环保的讨论在很多时候就仿佛小和尚念经,有口无心。一谈及可持续,就说引进先进技术,或者在设计的时候打打勾,看做到了绿色几星的标准。如果不以道德伦理为标的,我们往往就会陷入非常危险的技术万能的幻象。

纵观人类技术发展史,没有哪一种技术的出现是纯粹的自发,技术一定是在人类愿景、在文化趋势下出现的。比如,大家都知道现代建筑里会大量使用玻璃,恨不得从地板做到天花。但我们现在意识到,一味用大玻璃实际上带来了很多问题,在气氛、文化之外,还有技术层面,因为大玻璃对于环保始终是一个严峻挑战,吸热放热都很厉害。然而玻璃材料在当时的发展,并不是一个纯粹的技术;比如密斯,他最早说应该用玻璃把室内的和室外的世界打通,实际上这是当时对“现代性”的象征性、文化性解释,认为人对空间和对世界的征服可以是无限的。所以当我们今日需要反思、改变,就无疑也需要考虑技术、伦理和美学的关系,将围绕可持续性的讨论抬高到伦理层面进行。

如果回观历史,我们可以很快地意识到建筑的核心问题就是道义和伦理的问题。比如,为什么古罗马的合院,要将前面的中庭建得富丽堂皇?在帕拉第奥的阐述中,当时在社会里占据高位的大法官、市政官员之所以这么做,是为了平民百姓在门厅、中庭等待见这些人、需要帮助的时候,可以有一个愉悦、消闲的空间。他将维特鲁威认为的“权势贵族的中庭门厅需要富丽堂皇的设计原则”,上升至道义高度,因其可供贫民路人享用。这是当时的高层对社会的责任,建筑的实质即是道德和责任的实践。而在东方文化中,也有孔子将门、庭、堂、室等合院元素,融合为“仁义礼乐”,这实则亦已将建筑视为道德实践。

展览,作为当代公共空间

有方 接下“2019上海城市空间艺术季规划建筑板块”策展任务的契机为何?

阮昕 这也是场计划外的“邂逅”。当时空间艺术季学术委员会、特别是郑时龄院士,希望我能对今年艺术季整体的主题“滨水空间”作出有国际视野的诠释,而我之所以在没有太多经验的情况下就接受了,很重要的一个原因是我对这个话题的兴趣。围绕“滨水空间,创造美好生活”,我当时有一种冲动,想将两个观念通过这机会与大家分享。

其一是,当我们讲“美好生活”,实则包括“美”和“好”两个方面,就像英文说的“good life”、苏格拉底式的“好”与孔夫子所谓“仁”,其中是有道义的成份在。我希望于本次展览把这个内义强调出来,并在此基础上,通过上海、威尼斯、悉尼这“三城记”展现水之魔力,看滨水的故事如何改变人的生活及城市空间。其二是,所谓“水的魔力”,实际无法离开的是“人的魔力”。无论对于自然元素、技术或是建筑材料,我们都不可以忽略物之灵性是人的赋予,一定有其文化内涵,也就是象征性。

有方 策展初始最希望实现的效果或者目标是什么,最终实现了吗?

阮昕 我不是专业策展人,但觉得展览如果要跟公众产生共鸣、能有一些价值,需要满足以下四点:有历史感,有学术性,有前瞻性,有公众参与。我们的策展工作即是基于这四点的努力。近日围绕艺术季的讨论已然很多,我想简单谈谈我对悉尼和威尼斯这两个主题展的感受。

我觉得威尼斯主题展完成后的优点在于,看上去不复杂,但非常美,做的很雅致。它的内涵在于将整个威尼斯的建造史、文化史,甚至是里面的人物与事件,用一个非常简单、优美的方式呈现出来,大家有可能学到东西。

对于“有人物”我举一个例子。因为我常去威尼斯,也在威尼斯建筑大学教过暑期课程,所以认识了当地一位名为Renato Rizzi的教授。我觉得Rizzi是一个建筑奇才,他不追求名利,但把自己做的事情看得比他个人更重,这是一个特别了不起的艺术家的品质。他做的一件最重要的事情就是用石膏做模型,认为经过反复的制作,石膏最终也能有自己的灵性,就好像会跟你说话。他也曾用25年时间在波兰设计、建成了一个歌剧院,是一个非常有品质的建筑。这样的人虽不是建筑界大红大紫的明星,但这种精神现在非常少见。这次的威尼斯主题展将他的内容做成了一个板块,我觉得非常好,就是一位普普通通的教授,一位有追求的艺术家,一个建筑师。

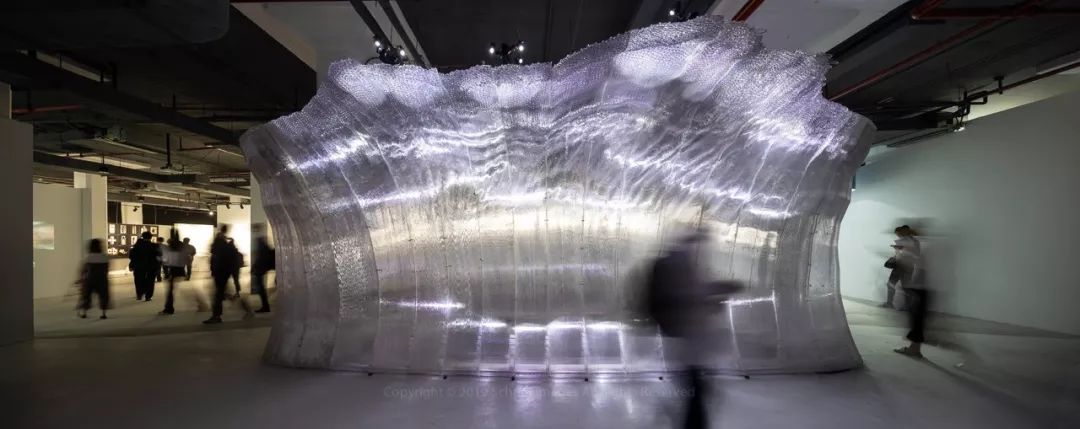

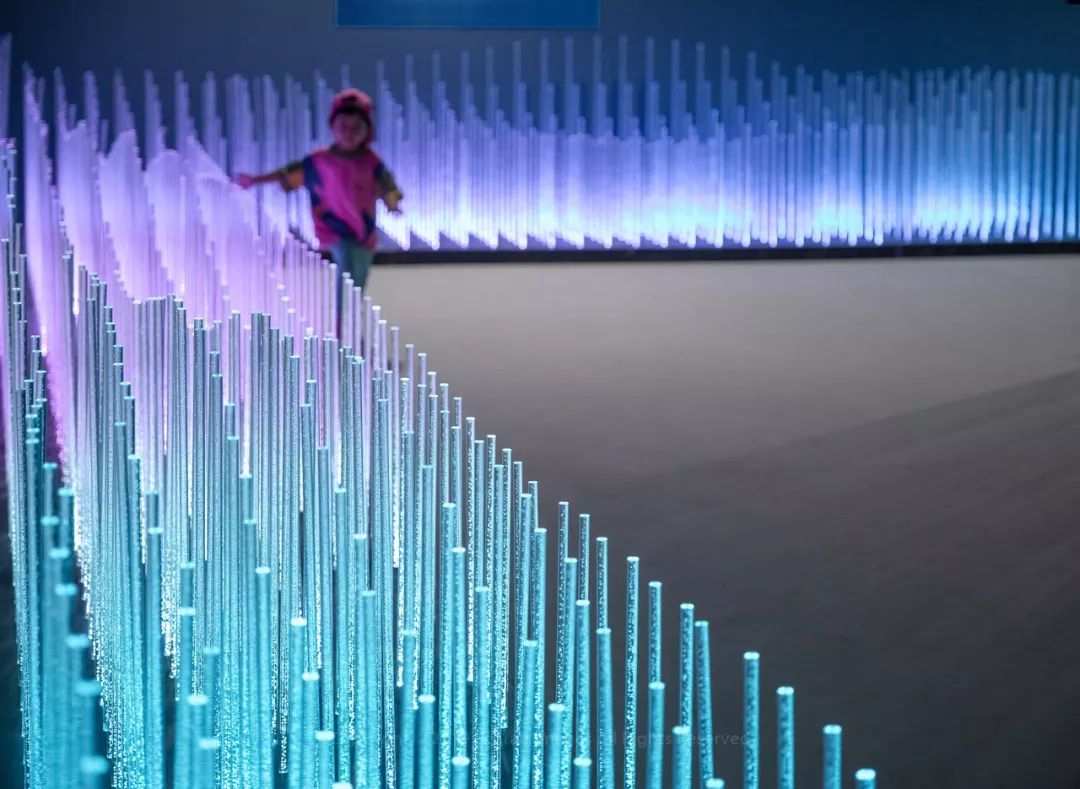

悉尼主题展跟威尼斯的就完全不一样,是个非常有氛围的围和空间。展览把悉尼的港湾分割成很多块,用非常精细的方式描绘出来、以装置展示。三十多公里的海岸线有很多的内容,我第二次去看的时候,发现甚至能找到我在悉尼的家。

对于悉尼海湾的品质,它的微妙性、气氛与植被,甚至是否能感受到它的光线与色彩,感受到桉树飘出来的清香,我觉得这都是需要有点心境去体会的。这种细致的程度和耐看性,是我们展览的一点追求,追求一种氛围,一种内涵。

有方 近年无论国际国内,建筑展览用“此起彼伏”描述或不为过。您认为,展览的本质及核心目标,应是什么?

阮昕 博物馆文化和展览在今日的欣欣向荣,其实是个很有意思的事情,虽然有时候也觉得有些疲惫,有那么多展览要去看(笑)。但我们需要看到这种现象背后的语境,即在当代,博物馆和展览变成了非常重要的公共空间。它们慢慢取代了以前的市政厅、火车站前广场的功能,成为可承载大型活动的公共场所。像上海和其他全球化大城市,我们已习惯于跟朋友约在美术馆咖啡厅见面,见一见,喝杯咖啡,顺便看个展览。所以展览的背景在于公共性,但数量激增后,也要警惕流于形式的风险。

本文版权归有方所有,图片由上海交大设计学院提供,部分图片源自网络,版权均归原作者所有。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

上一篇:胶合板拼接的住宅 / SMS Arquitectos

下一篇:让原研哉心仪的日式旅馆长什么样?