设计团队 研山建筑

项目地点 中国上海

建筑面积 21000平方米

建成时间 2019年

本文文字由设计单位提供。

第一次从市区经沈砖公路去基地,当道路南面出现一组用连廊连接,不同高度、不同材料包裹的房子时,就提示我们基地到了。离入口最近的一栋建筑入口处,种有一株造型别致的松树,树龄超过两百年。站在树下,能看到河对岸不远处一组低矮的传统老宅,三进两院格局。这里既不是郊区中印象喧嚣、忙碌的工业园,也不是市区里植被被精致搭配过的花园式办公园区。基地内夹杂着不同时期的工业建筑,亦有园区几代主人经营留下的痕迹。

建筑之间高低错落的连廊、低调但重要的松树、整体迁移的传统老宅,都为来访者准备了意外的惊喜。然而这一个个线索,能否成为我们解读基地的密码?亦或帮助我们读懂园区主人的意图?

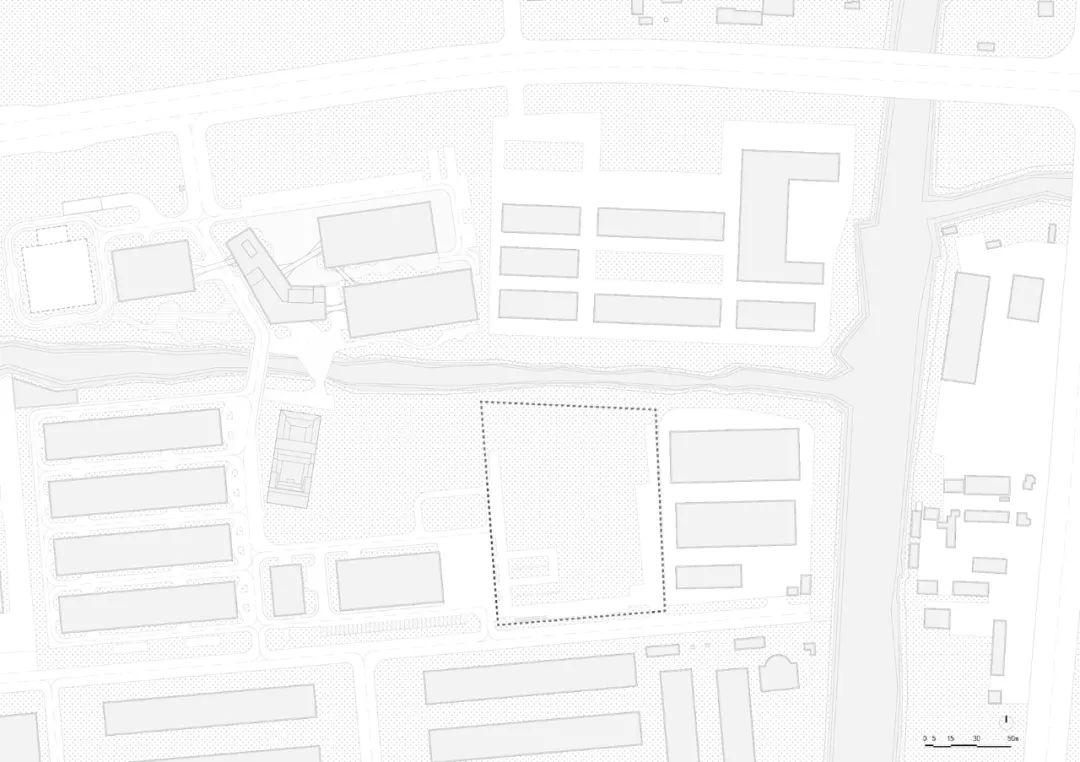

园区用地方整,东西向贯穿的河流和南北向贯穿的主干路,一横一纵、一软一硬,将园区用地划分成一个“田”字格,其间分布着不同年代、不同类型的建造物:沿城市公路的北区,以办公楼、停车空间为主;河流以南的西区,四栋整齐划一的标准钢结构厂房一字排开;园区中部最南端的一大一小两栋办公楼,和南侧地块的待建用地一起,将老宅和集中绿地围合在基地中央。

园区的创始人钟情于传统建筑空间。基地中央的百年三进院落老宅,是从苏州东山太湖之滨平移而来,置于园区的心脏位置,以为园区提供一个会客交友,可赏、可玩的公共空间,承载展览、文化交流等功能。中部西端的员工餐厅滨水而建,以期获得最佳的景观体验。从园区主路去往餐厅,亦有专属林荫小道相连。

顺应环境、关注建筑与环境的关系,塑造连续的公共空间、鼓励交流,是园区主人对园区的厚望。

项目最初的建设用地范围是河道以南、老宅以东(集中绿地)。设计的出发点是新、老建筑的空间尺度和联系,而公共空间需要从原有集中绿地里以某种形式置换出来。那么,我们是否可将园区分散的公共空间整合起来,通过提升系统激发园区的活力?

设计之初,除了考虑用地的经济技术指标,我们带着下面几组关键词开始了设计思考。虽然最终建设用地换成河流南侧的东端,这些思考仍然得以延续,并得以在建筑物质层面落实和体现。即:空间、环境与人;形式、材料与造价。

空间、环境与人

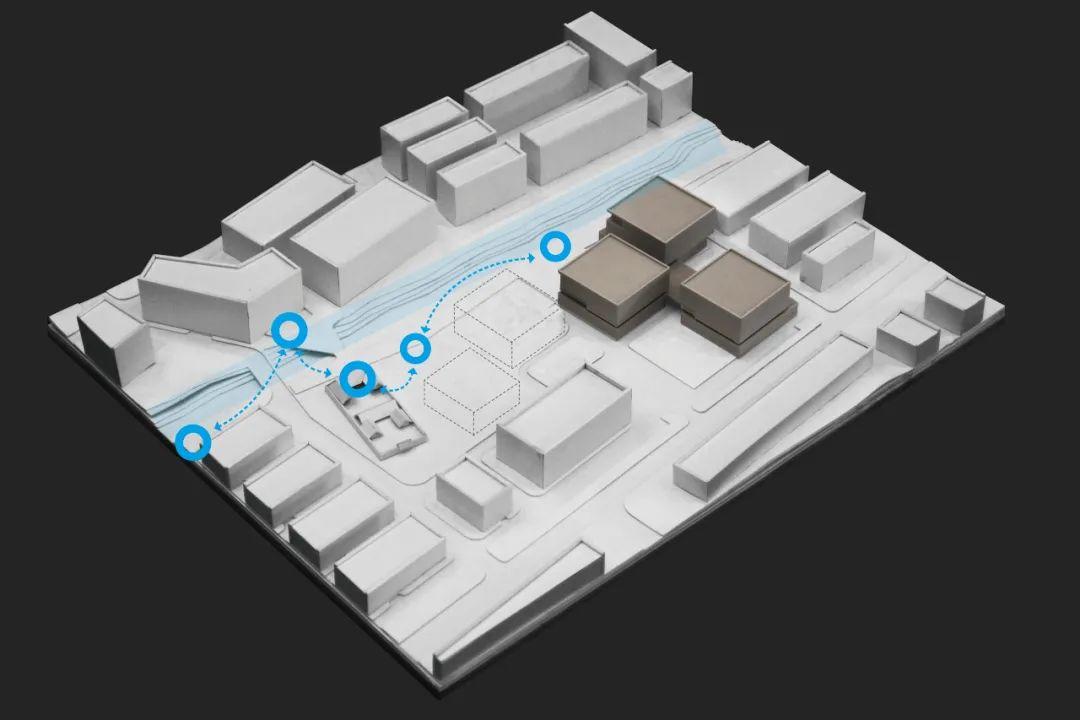

或近或远,河道两侧从西向东分散布置有员工餐厅、老宅、集中绿地、咖啡馆,以及待建用地的北面边界。结合河道两侧蓝线退界的滨水空间,我们希望充分调动这条柔性空间通道的魅力,把滨水岸线打通、激活,把步行人流从园区主路引导至待建基地内。

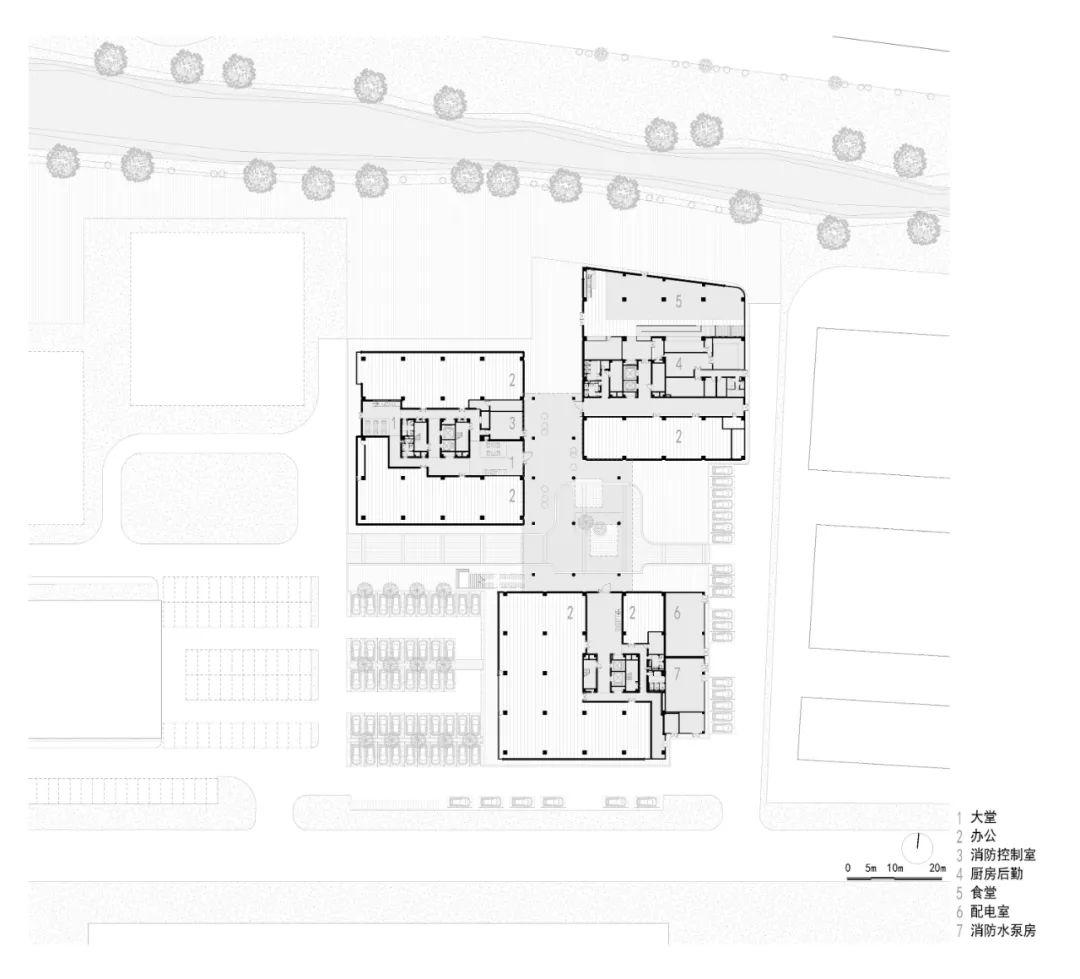

规划面积为两万平方米的建筑体量细分为一组由三栋大小相仿、以二层平台相连的小立方体建筑群,分散在场地内,前后错落,与集中绿地另一侧的老宅隔绿地相望。

立方体与立方体之间的空隙,除了将人流引入到中央的公共入口区域,也引入了风、引入了立方体朝向内的立面采光、引入了人流看向河滨的视线通廊。二层平台中央设有开洞,对应底层公共入口区域设有景观水池。不仅改善了底层公共入口空间因平台覆盖带来的光照不足的问题,也加强了底层和二层不同标高的空间联系。

平台在沿河北侧和朝向绿地的西侧分别设有踏步,将地面的人流直接导至二层,沿平台开洞设有休息座椅,人流动线为“河滨-沿河后退的建筑前广场-踏步-二层户外平台-室内”,不仅提升了二层用户直接入户的便捷可达性,也在“室外-室内”这条稀松平常的上下班路径,加入了对空间、环境的体验,人可以在踏步上上下下,平台走走停停。人在建筑中,又不在建筑中;人在环境里,环境在建筑间。

设计从人对空间、环境的使用,人行走其间的路径出发,由下而上推导出建筑的形态:一帧帧以画面中心为灭点,周围空间景象向中心聚拢的一点透视建筑形象。

张永和在《坠入空间——寻找不可画的建筑》一文提到,文艺复兴盛期意大利画家兼建筑家艾尔伯蒂(Alberti, L. B.)在《画论》一书中整理出的透视法只具有单一的消失点,表现的空间均为室内,似乎暗示透视的意义在于确定人在空间中的位置。而后来发明的双灭点(消失点)透视则通常示人以建筑外部,无形中将观察者推出建筑也是空间之外。

人在建筑中,被环境、空间包裹;而不是将建筑作为一个物体,让使用者得到被推出建筑的拒绝感。不可画的建筑,由此被感知。

形式、材料与造价

人行走在建筑中,距实体仅一臂之遥,所见之处皆为细节。细节设计与成本密不可分,而得体的空间体验是这些因素最终的交汇点。

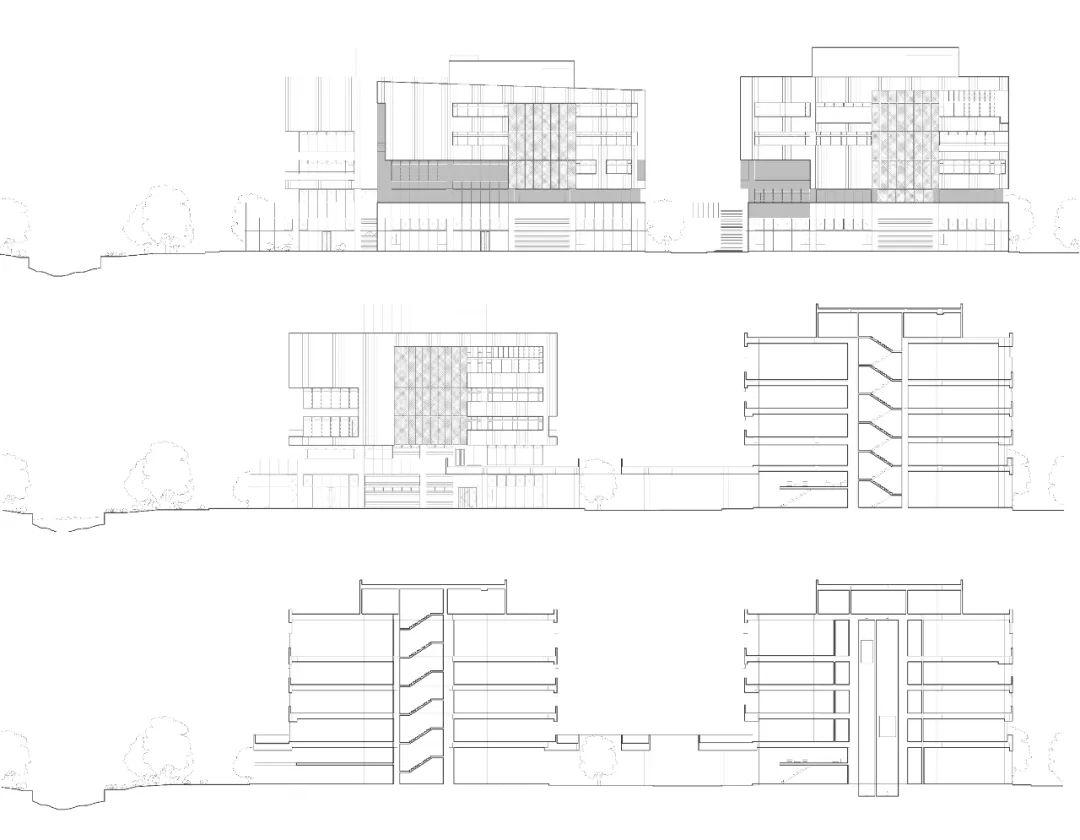

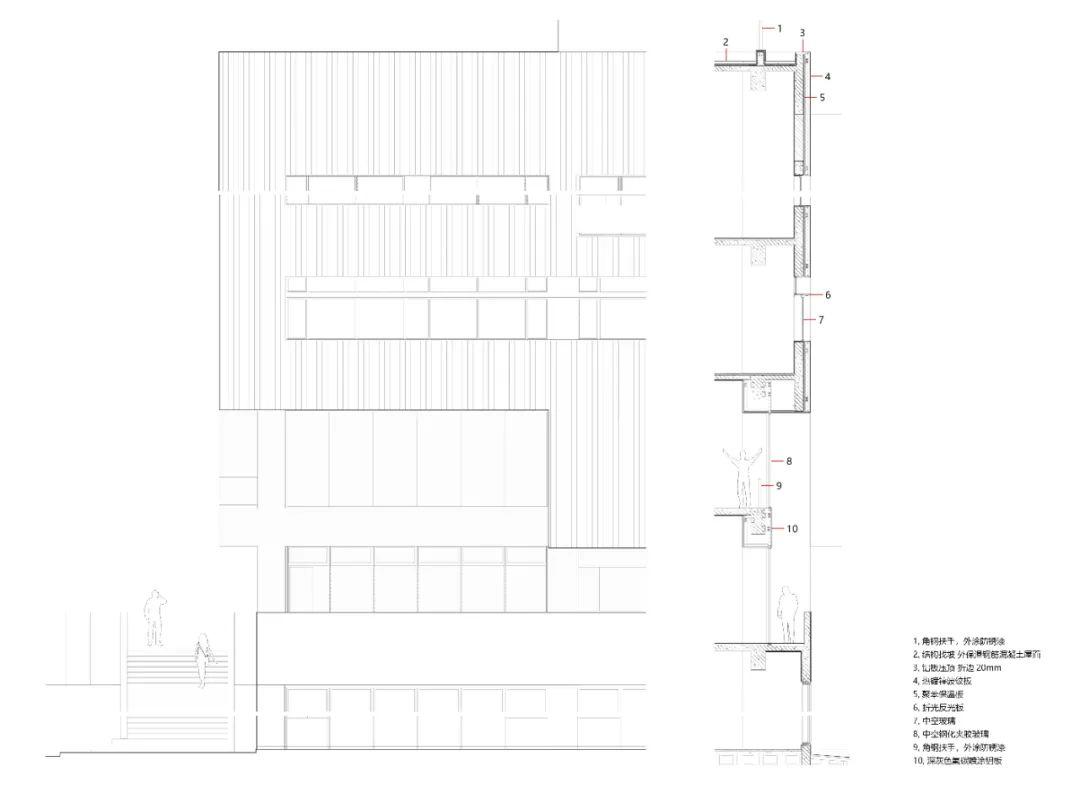

建筑体量以平台为界,分为基座和基座上部体量。沿河退让出入口广场,同时立面进一步细分,将对体量感知的内容分步实现,以减少建筑体量对河岸通廊的压迫感。在立面材料的选择上,则希望通过异化来强化不同的体量、感知。

通过对园区其他建筑外墙材料的甄选和对比,最终在基座上我们保留素混凝土脱模面,而上部则选择了压型镀铝锌钢板。混凝土厚重,压型钢板轻盈,阳光下自带金属光泽:重与轻、对光线的吸收与反射,对比强化了上下体量的可读性。混凝土开放、未经雕琢的表面与工业化标准生产的压型钢板,既保留了工业建筑简约粗放的风格,又为新建筑增添了些许细腻。

普通钢板通过压型加工后,获得了更好的刚度,节省了内部构造所需的竖向龙骨,同时因为钢板之间仅需通过简单的咬合拼接,就能获得良好的“无缝”视觉体验,于是标准尺寸的工业材料得到最大化利用,板块废率极低,避免了金属板块幕墙模数划分后余料无法再利用。

在收边的节点设计中,我们抛弃了通用的节点,摒弃了设计上多余的动作,尽量整合立面元素。让因构造需求的节点设计,参与到建筑局部立面形成及空间感的塑造中来。

垂直方向的收边,我们引入了一道2厘米的铝板折边,与内退的空间整合在一起,水平向延伸成为立面上凹阳台的吊顶。立面转角处收边与通用节点中用突出表面的L形平段钢板包裹角部的“做加法”处理不同,我们将两个立面的材料分别后退板材厚度的距离,再引入一个阴角,用2厘米的折边铝板完成收边。转折处的凹槽使得立方体获得了“做减法”的视觉体验,进一步弱化了建筑实体的体积感。

二层的平台将体量划分为上、下两段的同时,也为建筑群引入了新的标高的入户平台,为园区带来了更多可经由室外直接入户的出租单元。朝向平台的门、窗洞口将人、风和光线引入建筑。

在窗的设计中,窗被功能性地划分成上下两层:下层窗适合内部使用者从内而外的视线;上层窗则作为内部空间采光的补充,在高度上整合了排烟窗的功能。上下层窗之间利用一小段出挑的型材作分隔。型材上表面兼做导光板,把光线反射进室内,增加照度,出挑的型材也起到一定的遮阳作用。

为尽可能获得多且均匀的光照、从投影正立面看窗洞的比例略大,我们希望设计在视觉上进行调整。正如希腊时期建筑屋顶的雕塑,雕塑家通常会故意将人物的口、鼻夸张化,让其在仰视角度更逼真,更符合特定视角下的细节感。

设计从室外看向窗的视线出发,将上层窗退后,与内墙平齐。这促使平台上的人看到的上层窗,得以隐匿在遮阳板及窗洞阴影后,窗口的上沿与导光板之间的距离在视觉上被缩短,仰视低于实际尺寸,窗户比例变得窄长。而上、下层窗在水平投影前后错动导致的框料受力不均问题,通过在型材内植钢柱解决。这一项带来了建造成本的些许上升,但整体外幕墙通过材料的划分、节点的优化整合、建造成本的有机分配,综合提升了外幕墙的性价比,最终将外墙的单方造价控制在400元/平方米,实现了造价与建筑美学之间的微妙平衡。

窗这一立面元素的小尺度调节,设计通过塑造对外部视觉的感知、与内部空间氛围的感知,内外交叠,传递给使用者。在外,它需要合适的比例给人以美感;在内,需要有足够的照度以获得使用中的舒适。设计的过程中,既需要遵循构造设计的内在逻辑、又需要明确这些努力最终带来的感知指向。

贡布里希在《艺术与错觉》,云中的图像一文中提到“伟大的艺术革新时期侧重点由图像本身,变为图像在观看者心中产生的印象”。该项目中,从设计之初模拟人在空间中的一点透视草图,到放弃立面元素尺度的真实表达,即是我们从使用者的角度出发,以获得更好的视觉、空间体验做出的一些尝试。

设计图纸 ▽

完整项目信息

项目名称: 创异工房办公园区设计

项目类型:办公建筑

项目地点:上海市松江区沈砖公路6000号

设计单位:研山建筑

主创建筑师: 李肇颖、乐康

设计团队完整名单:邹幸飞、郑李、龚婷玉、王莹、黄云霞

施工图设计:刘涛、汪红竞、颜兆军、顾青、侯艳钊

业主:创异工房

建成状态:建成

设计时间:2019

建设时间:2019

用地面积:11800平方米

建筑面积:21000平方米

摄影师:沙鹏

版权声明:本文由研山建筑授权发布。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

投稿邮箱:media@archiposition.com

上一篇:南阳共享际:胡同剧场的再续 / DAGA大观建筑

下一篇:2014蛇形画廊展亭:架空于巨石上 / Smiljan Radić