为什么要在包豪斯成立100年之际前往德国?

因为只有理解了当代德国建筑,才能理解包豪斯;只有理解包豪斯,才能领悟德国当代建筑。

下文为有方“包豪斯百年:德国建筑的源与流”考察旅行前言,由学术领队唐杰(forca)撰写。

100年前的1919年,“一战”遮天的硝烟和血腥的空气刚刚散去,德国建筑师沃尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius)在魏玛将原先的两所学校:萨克森大公美术学院(Großherzoglich-Sächsischen Hochschule für Bildende Kunst)和工艺美术职业学校(Kunstgewerbschule)合并,成立了一个旨在用新式现代教育来旨在培养新型建筑与设计人才的学校,这就是“Das Staatliche Bauhaus(国立包豪斯学校,简称包豪斯)”。

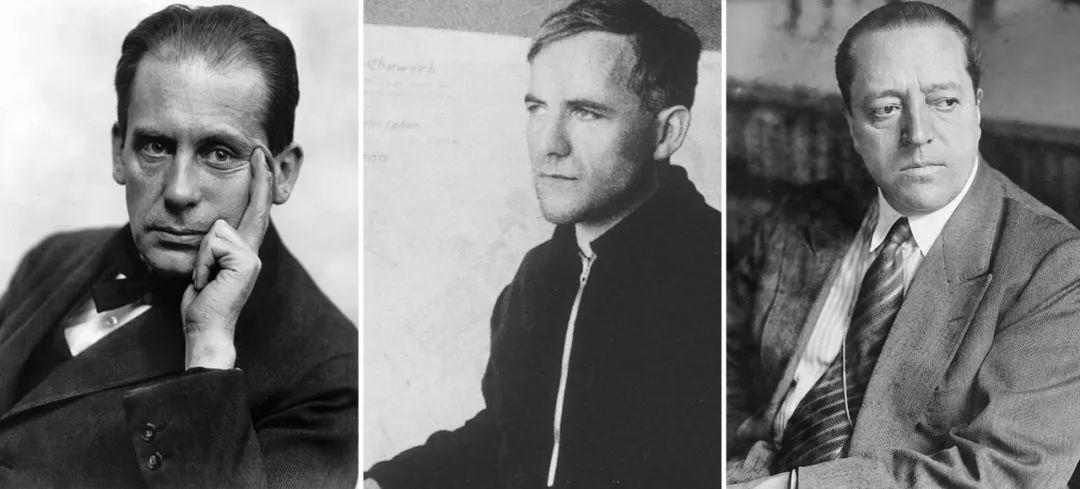

1925年,因为政治原因,魏玛包豪斯被迫关闭,格罗皮乌斯带领师生举校迁往德绍,在那里更名为“造型学院(Hochschule für Gestaltung)”, 并建造了一栋现代主义风格的新校舍。那就是后来成为建筑史上一座丰碑的“德绍包豪斯校舍“。1928年,格罗皮乌斯卸任包豪斯校长,汉斯·梅耶(Hans Meyer)接手。却因为他过于激进的党派政治倾向,于两年后被迫辞职。之后密斯·凡·德·罗(Mies van der Rohr)在格罗皮乌斯推荐下成为第三任校长, 并在德绍当局的压力下举校迁往柏林,以一家私立学校的名义继续苟延残喘。直到1933年春季,在纳粹党人把包豪斯当做犹太布尔什维克主义进行长达数年的疯狂炮轰之后,最终寿终正寝。

包豪斯,和魏玛共和国一样短命地仅仅存在了14年。在这14年里,它两次迁校,两次更换校长,一共仅仅招收了1253名学生,同时因为波谲云诡的政治环境、不断冲击的种种流行文化和艺术潮流、来来往往的人事变动、教师队伍的内部矛盾、大师与艺术家的怪癖喜好,呈现出一种命运多舛、格格不入同时变化多端的画面。

尽管如此,最终包豪斯却成为一种带有特殊的明确指代含义的专有名词,走进了历史学的语汇当中。即用“包豪斯”去所有指代生活领域里种种无装饰的,客观性的造型;或者是功能性的,几何形式结构的产品设计;乃至普遍意义上所有现代建筑。包豪斯之所以能有如此重要的意义,一方面是基于在那些在包豪斯车间里被成功生产出来,并慢慢汇聚成了工业化的、剧变的、国际化的世界的那些模型和产品们;以及那个年代里最重要的一些艺术家创作出的作品,那些横空出世的造型所给人带来的巨大冲击,如保罗·克利(Paul Klee),瓦西里·康定斯基(Wassily Kandinsky)和奥斯卡·希勒姆尔(Oskar Schlemmer)。另一方面得益于人们当时的一种愿景,即希望所有的产品都能带有一个可以被反复识别的外在形象,使其在市场积极拓展的早期有着更加广泛的影响力。所以早在1920年代,就有人把这些能被一眼认出的洗练到基本形状或者基础颜色的设计形象,称为“包豪斯风格”。

对包豪斯的历史性成功起到决定作用的,还要归功于1933年学校被迫关闭之后,一些老师和学生被迫远走异国,将在包豪斯时开发的一些预备课程,如种子般播撒到世界各地,在世界范围内的各个美术学院或者建筑学院内开花结果。特别是格罗皮乌斯和密斯,他们在美国通过建筑和教学实践,施展了巨大且深远的影响。

然而历史上的包豪斯的很多优秀理念,在这种接收和扩散的过程中却被不断稀释,慢慢退化成为一种在使用中只考虑经济性,实用主义式功能性的造型。虽然这样让包豪斯在国际上相对容易被接受,但是随着20世纪最后一个30年开始,对于包豪斯抗拒的声音也与日俱增。包豪斯的这种剥离了传统和历史的形态,作为一种寄托着对于现代性想象的象征或者概念,深深陷于越来越激烈的批评之中。这种负面的印象起源于1950年代开始的关于包豪斯的一场造神运动,将其作为“黄金20年代(Goldenen Zwanziger Jahre)”的顶点,甚至变成了在全球范围内对于一种德国文化输出的媒体推广和营销。

百年弹指一瞬,过去的一百年,是在两次世界大战中吞下失利苦果的德国堕入地狱然后浴火重生的一百年。1990年两德统一,随着柏林墙的轰然倒下,这个国家重获新生。“新德国”开始了新一轮大规模建设。在过去的近30年的时间里,一批重要的建筑和城市项目在德国的各地拔地而起。而与以往不同的是,这些大兴土木里烟尘里,不仅仅有德国本土建筑师 ,还有一大批来自德国以外其他国家的建筑师的身影。

今天的德国, 已经成为欧洲最强大的经济体,以强大的工业实力推动着整个建筑业的发展。当代德国建筑在数量众多的高水平德国建筑师的共同努力下,在智能技术、节能环保、绿色生态等多个方面百花齐放。如今德国建筑师的作品也越来越多地出现在欧洲其他国家、海湾国家、远东以及美洲。在国际竞争与全球化的今天,德国的建筑和德国的产品一样,被打上了“德国制造”的光环,成为品质的代名词。

同时,由于“新德国”框架的开放性,德国建筑师在这片土地上面对着来自全世界外来同行的激烈竞争。在各说各话的语境中进行着百花齐放的建筑实践,这让德国当代建筑呈现出一种迷人的多样性,产生了若干重要的“流派” :

1. 理性主义的方格网

就像德国这片土壤,从来盛产思辨的伟人一样,在康德、黑格尔、尼采、马克思等伟大的思想家和他们思想训导中,也在建筑界形成一种理性主义的洪流。德国建筑师努力在建筑中寻找秩序,尊重秩序,反映秩序。虽然以温格斯(Oswald Mathias Ungers)为代表的建筑师笔下的作品,多是以严谨的方格网面目呈现于世人前,然而这种方格网却绝不是简单粗浅的单调,它背后是适度的精简和功能的灵活多用,以及一种禅修式的美学。温格斯的同事、后辈如迪特·保美维尔特(Dieter Georg Baumewerd), 汉斯·科尔霍夫(Hans Kollhoff)又将这种理性主义的思想继承并发扬光大。而这种思想也深深影响到如瑞士的马克斯·杜德勒(Max Dudler)等一大批建筑师。

2. 表现主义的浪漫

20世纪20年代,如同春夜的惊雷,表现主义在德国这沉沉的铁板上开始敲击,振聋发聩。蓝骑士(Der Blaue Reiter),这个发源于德国慕尼黑的艺术家团体(代表人弗兰茨·马尔克(Franz Marc)和瓦西里·康定斯基(Wassily Kandinsky)等),就如同惊雷后的春雨,沁人心脾。同样在建筑界,布努诺·陶特(Bruno Taut)和埃里希·门德尔松(Erich Mendelsohn)给德国建筑表现主义在青史上树立了第一座不朽的丰碑。虽然随后的20年里,纳粹的恐怖统治压制了一切不同的思想,黑暗时期的建筑只是国家主义的纪念物。但当战争结束,一种矫枉过正的诉求,让表现主义在德国立刻重获新生。战后,斯图加特的建筑师刚特·本尼师(Günter Behnisch),以凌乱的平面、破碎的形体和通透的材料,如同非此即彼般表达着对国家主义建筑的抛弃。本尼师也被视为战后德国建筑师的代表人物之一,被誉为“民主建筑师”。而出身于巴伐利亚的格菲尔德·波姆(Gottfried Böhm)——1986年普利兹克奖的获得者,和他身后那伟岸的三代建筑师家族,用充满雕塑感的混凝土和壮美的空间,向世人展现着德国建筑师毫不逊色任何民族的造型能力和艺术表现力。

如今,新一代的建筑师,在表现主义这条路上,也不乏佼佼之者,代表者是于尔根·迈耶(Jurgen Hermann Mayer), 彼得·海默尔(Peter Haimerl)等。他们用令人震惊的作品,展现着德国人骨子就有的,却常常被人忽略的造型方面的才华。

3. 技术主义的成就

如同日本一样, 糟糕的自然资源,缺乏产品倾销的出口地和殖民地, 注定了德国工业发展从始至今走在一条以注重精密加工水平和优化产品质量来在竞争中获胜的技术主义道路上。因祸得福般,锻造出德国强大的工业基础和先进的科学技术产业。这也客观保证了建筑业在技术主义这条道路上的非凡成就。德国建筑师设计的火车站、机场、桥梁等许多基础设施建筑,如同德国工业流水线生产出来的精密仪器般,不仅注重结构功能性,更充满了技术美学。

50年前,当弗雷·奥托(Frei Otto)在1967年的蒙特利尔世博会德国馆和1972年的慕尼黑奥运会体育场等项目中,开发出结构先进而又空间宏伟的锁网结构时,技惊世界。直到今天,慕尼黑奥林匹克公园的芳草缤纷中,轻盈而透明的屋顶在起伏的地景上蔓延生长,看起来依旧先锋,依旧高技。奥托之后,斯图加特的维纳·索贝克(Werner Sobeks)接过了轻型结构的旗帜,代表在技术这条道路上一群德国建筑师的继续探索。而这其中,不应该忘记了一个伟岸的身影:来自德国汉堡的gmp事务所。作为设计大型跨度结构建筑起家的公司,他们在体育场、机场等类型建筑上的杰出成就,正是源于他们在技术美学上的不懈追求。

4. 可持续性发展的未来

可持续(Nachhaltig)一词,正是德国人首创的概念。1713年面世的这个词,最早是用来表述正确的林木采伐策略。如今可持续性设计和绿色建筑的概念已经深入人心,而作为发源地的德国,自然是这个行业翘楚的存在。德国可持续建筑委员会的DGNB绿色建筑评价系统,也是整个行业最顶尖最严格的绿色建筑评价标准之一。

早在2000年的汉诺威世博会上,官方就提出了“人,自然与技术”的口号,提倡在生态建筑、零耗能住宅、被动式房屋、绿色能源技术等诸多方面进行探索和研究。当年汉诺威世博会的标志性建筑——巨大的木构屋顶,就是新绿色建筑的典范和象征,尽情释放了木材作为可再生建材的潜力。木构屋顶的建筑师是来自慕尼黑的托马斯·赫尔佐格(Thomas Herzog),正是在绿色建筑领域的大师之一。在可持续发展领域,新生代的建筑师更加注重绿色建筑的全套性能标准的实现,以及功能技术与美学的平衡统一,很少有单纯炫技般的手法堆砌。柏林的建筑事务所索布鲁姆·胡顿(Sauerbruch Hutton)和杜塞尔多夫的事务所因格霍芬(Ingenhoven)就是其中的代表, 他们的作品在新型的造型与合理的功能之下,是许许多多可持续技术的深度整合。

值得一提的是,作为德国经济支柱之一的能源产业,为整个建筑界可持续发展,提供了技术保障和行业支持。在2011年东日本“311大地震”之后, 远在地球另一端的德国,最先痛定思痛,强行关停德国所有核电站,以国家层面的力量强推绿色新能源产业,这种充满勇气的前瞻式的行为,影响必定深远。

百年包豪斯,除了纪念,意义何在?

有人说:“包豪斯已死。”如同已经风干的标本,百年之后的今天,它只是一个历史名词,停留在历史教科书上。当真如此?今天的我们又能从包豪斯身上学到什么?

回答这些问题,需要我们做一次从当代德国建筑到历史包豪斯的回溯。就像历史学家贝内德托·克罗齐在他的著作《历史学的理论和历史》所提到的:“一切历史都是当代史”。没有当前的生命,就没有过去的历史可言。推而言之,没有当前的德国建筑, 历史的包豪斯也就无从谈起。

所以百年之后的今天,当我们回溯包豪斯,是以我们所身处的当代语境出发,立足于对当代德国建筑的认知和掌握的知识,试图去领会包豪斯当时的历史情境和历史必然。这种回溯并不是一次性的,而是不断不断在重复。在这种不断的重复中,不停发现新的意义关联,让当代的德国建筑和历史的包豪斯视域发生重合,两者形成一个对话的整体,才能最终发现他们各自真正的意义。

金秋的这场德国建筑考察之路,正是这么一场从当代德国建筑到历史包豪斯的回溯。因为只有理解了当代德国建筑,才能理解包豪斯;只有理解包豪斯,才能领悟德国当代建筑。当这场对话在进行,包豪斯不再只是一个死气沉沉的,仅仅活在建筑教科书中的“历史名词”,或是今天德绍校舍里供人合影的一张风景明信片。包豪斯是历史的,包豪斯也是当代的;包豪斯是死的,包豪斯也是活生生的,只要包豪斯还在影响着我们,包豪斯就活在我们之间。

参考资料:

[1] Bauhaus Manifesto,1919

[2]《历史学的理论和实际》,贝奈戴托·克罗齐

[3] 包豪斯大展中格罗皮乌斯演讲“Kunst und Technik, die neue Einheit”,1923

[4] Das Bauhaus: Werkstatt der Moderne,Winfried Nerdinger

[5] Deutsche Architektur seit 1900,Wolfgang Pehnt

本文文字及编排版权归有方空间所有。图片版权归摄影师或来源机构所有。若有涉及任何版权问题,请及时和我们联系,我们将尽快妥善处理。联系电话:0755-86148369;邮箱:info@archiposition.com

上一篇:有方 × 一言一吾 | 祝晓峰:山水乌托邦

下一篇:全球最大的自行车停车场,在荷兰乌得勒支建成 / Ector Hoogstad Architecten