设计单位 上海都市再生实业有限公司

项目位置 湖北武汉

建成时间 2021年4月

建筑面积 4703平方米

本文文字由设计单位提供。

前言

这是一次极具实验性,且面向未来的历史演绎。

70年前,十万大军建武钢,为解决如此庞大人口的居住问题,红钢城作为新中国社会主义美好生活的示范样本应运而生。而70年后的今天,在疫情后武汉雄起的时代背景下,面对如此宏大的历史,钢城第三小学作为青山红钢城片区更新的起点,从多维度、多尺度、多进程中,探讨和实践武钢精神与红坊价值的未来演绎,更具引领作用和示范意义。

在这样一栋4700平方米的建筑中,我们通过建筑、室内、景观及展览等多种设计方式,共同尝试通过空间设计传递有机更新的城市观、“凡是过往皆为序章”的历史观、活力需重置的更新观,以及建筑可阅读的设计观。

城市观

有机更新

有机更新不是城市发展的新阶段,而是发展观念的新演进。城市更新不是一个新词,广义来说,中国快速的城市改造活动也是一种城市更新。若将城市理解为一个生命体,小规模、渐进式的有机更新是必然的趋势。

首先,我们认为这是一次城市有机更新的成功实践。而最大的成功,就是原本规划中要被拆除的钢城三小被保留下来。

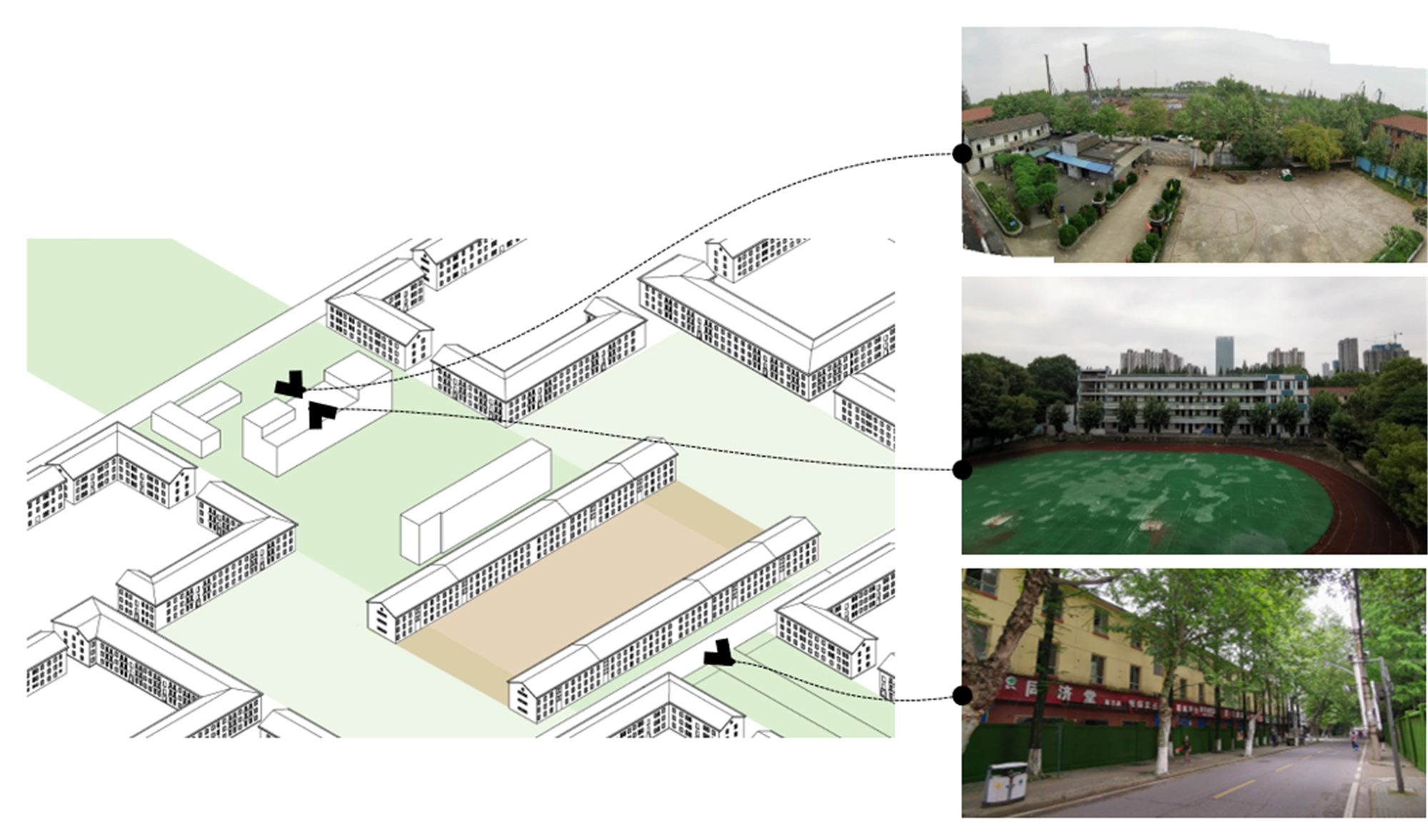

其次,本次设计也绝不只是着眼于钢城三小建筑本身,更要服务于城市建设。因此,设计从以下四个层级着手展开:

· 第1层级:红钢城片区应定位为与新天地、光谷同等级的武汉城市级中心活力区(Central Activity Zone);

· 第2层级:钢城三小所处的联通红钢城与长江的中心轴线是叠加文化、生态、活力之轴;

· 第3层级:7、8街坊的局部空间需承接社区与城市级文化设施的功用;

· 第4层级:钢城三小及前后两片场地需要承载片区活力中心的功能,并预留城市级文化设施的入口。

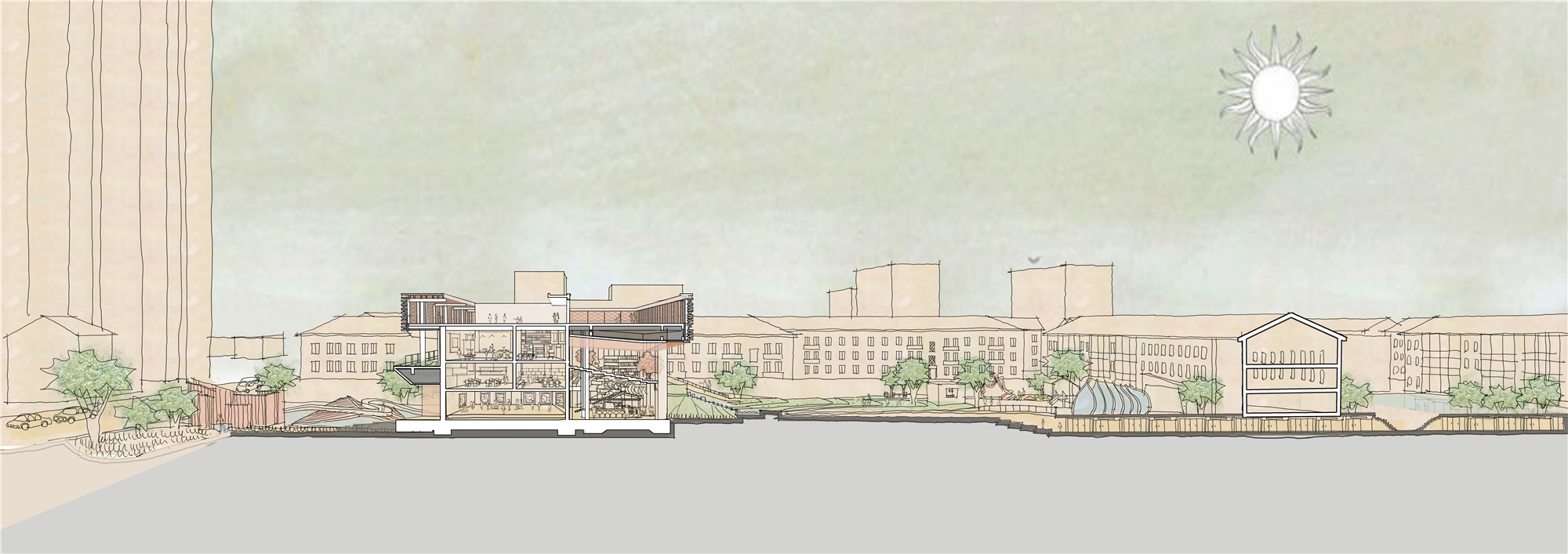

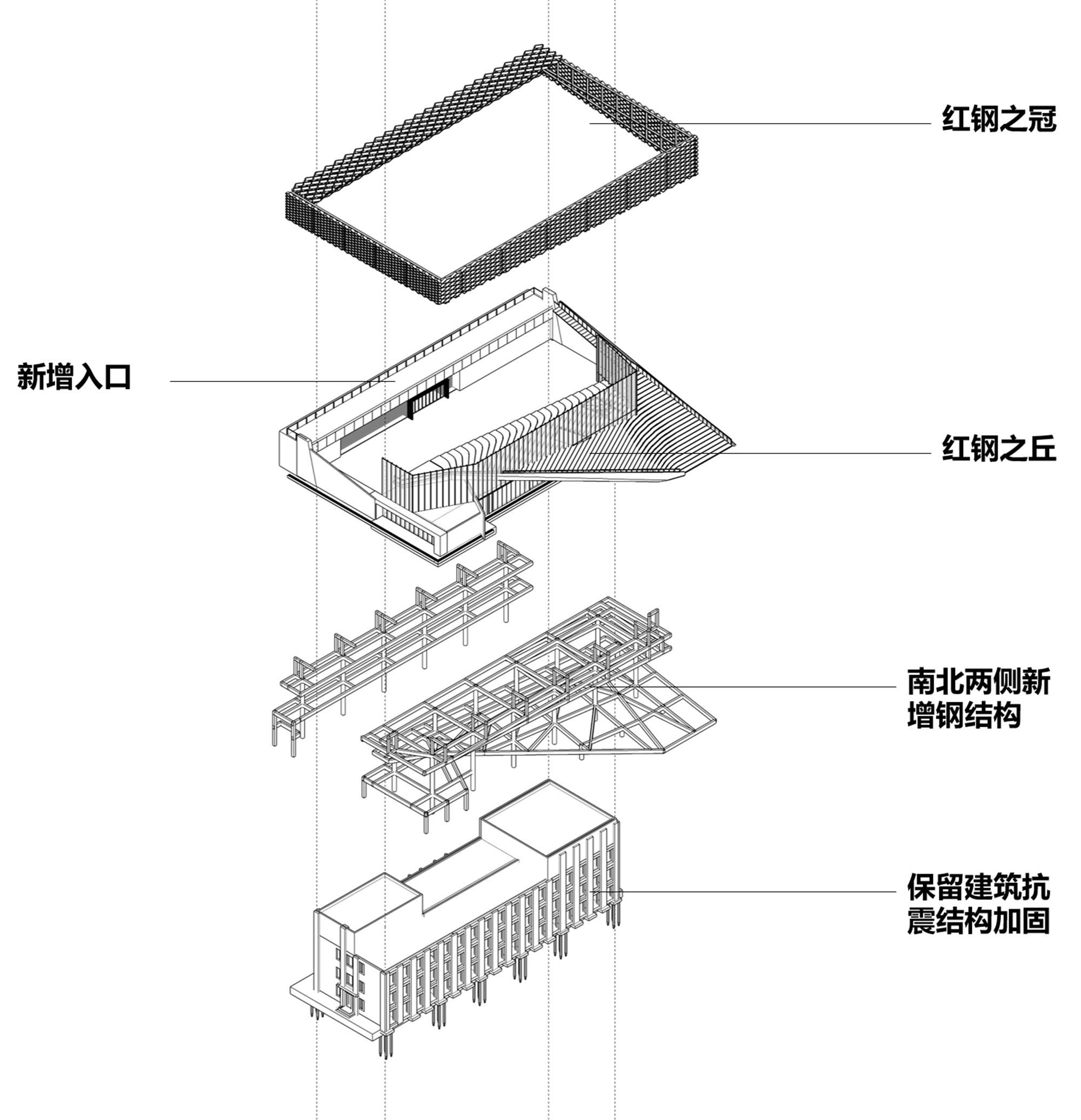

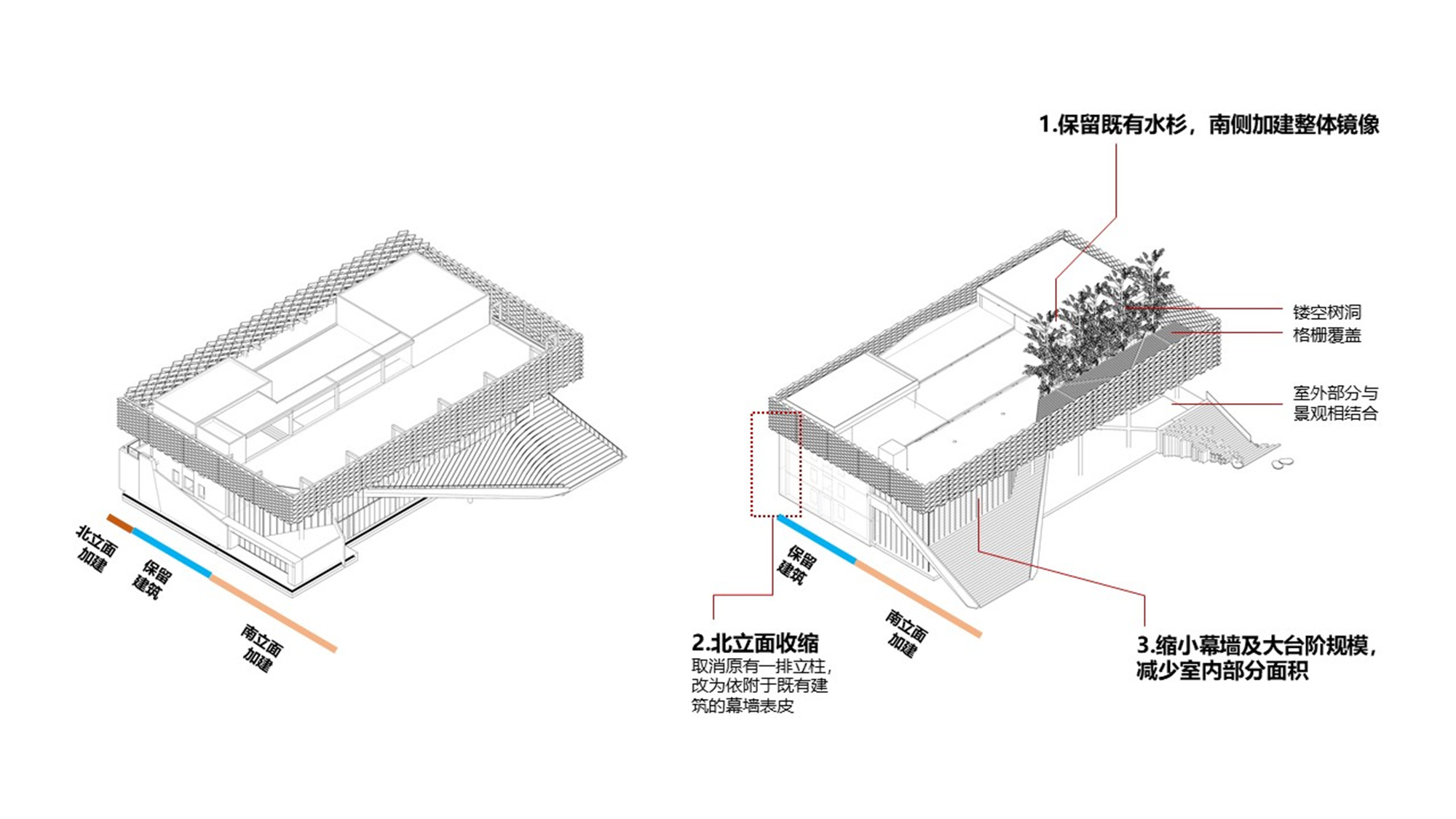

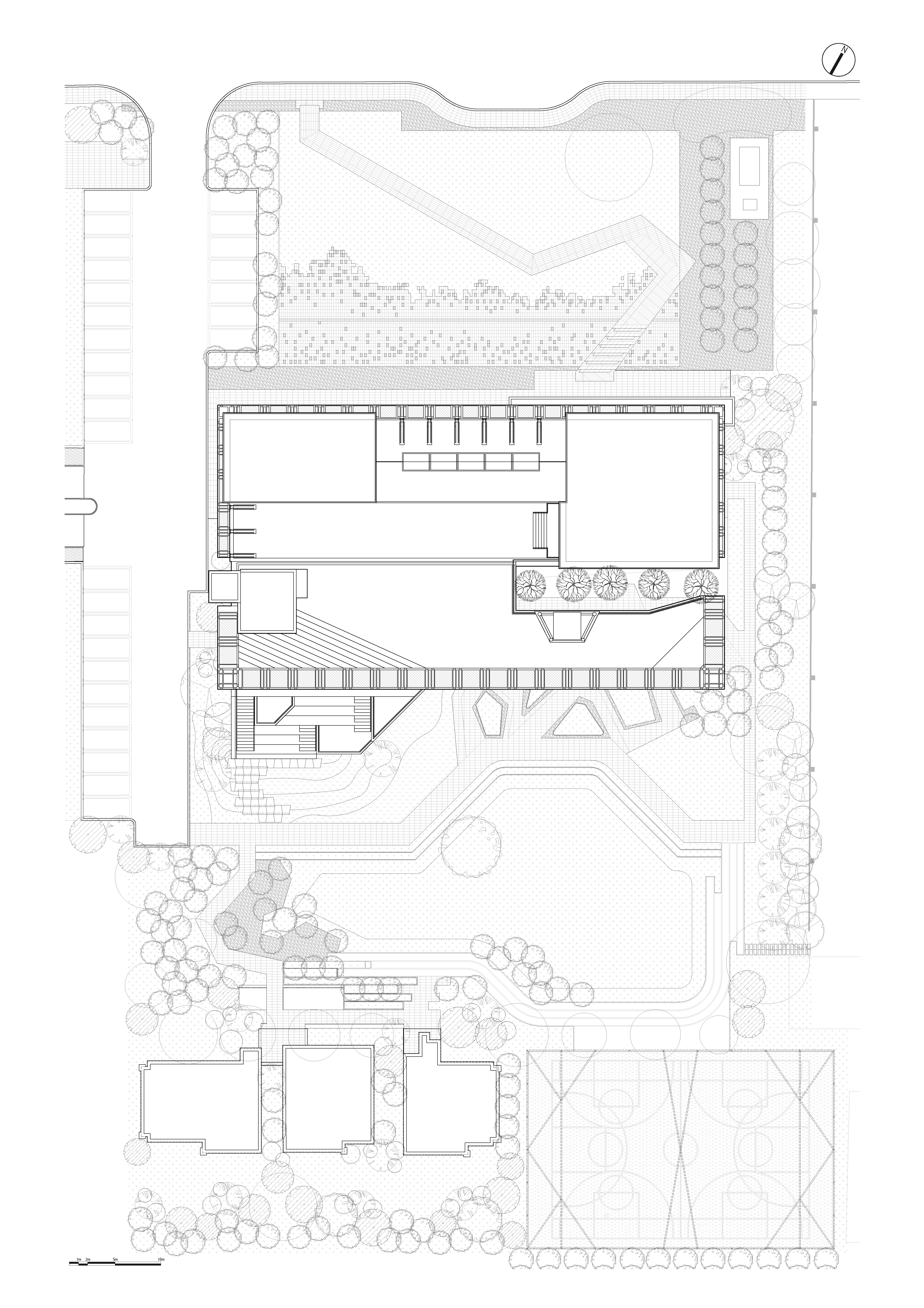

基于这样多层级、多尺度的定位,设计首先解锁中轴线上最大的公共开放空间,完整保留既有教学楼,拆除操场及场地内其他建筑,展现完整的南侧历史建筑界面。通过“红钢之丘”景观建筑化的设计手法,与南侧城市核心设施互动并预留其主入口。而屋顶“红钢之冠”的平台,又可从视觉上链接北侧长江与南侧整个红钢城片区。

历史观

凡是过往,皆为序章

此次对钢城三小的改造也同样是在续写历史,它既是未来武汉城市发展的过往,也将成为青山红坊片区更新的序章。

70年前,新中国以发展工业城市为核心,红钢城是大工业时代职住平衡的典范。“产—人—城”模式中,产业是主体,城市是配套,红钢城作为钢铁产业的配套应运而生。1954年,武汉钢铁公司被批准建立,定址青山,来自全国10多个省份的5万多名工人和7万多名家属集结在汉。为解决工人和家属的居住问题,武钢开始以苏联工业集合性住宅区——马格尼托哥尔斯克为范本开始建设红房子片区。

建筑保留俄罗斯的设计风格,墙体厚度、开窗形式中都能看出欧洲建筑的影子。分段式的外立面,在建筑细部上随处可见多层次的檐口处理、对称的三角形山花、细微处的浮雕装饰等。强调平面构图与立体轮廓,讲求轴线、对称、放射路、对景等古典形式主义手法,均蕴含在这一街坊式居住区之中。

根据资料显示,红房子由管立青设计、绘制,并在细部中加入了中国传统纹样。八、九街坊形成了“囍”字整体结构布局,似乎寓意着中国传统“双喜临门”含义,与“家”的含义不谋而。

70年后,武汉以城市文化复兴为核心,将红钢城打造城市文化复兴示范区、长江主轴北起点。“城—人—产”模式中,人是主体,城市和产业服务于人。为了一个家,造了一座城是本次更新的造城理念,希望打造新时代背景下社会主义美好生活的时代样本。

更新观

活力需重置

居住区的尺度很大程度上依赖于其配套学校的辐射范围。1957年,与整个红钢城片区同期,武钢教育处创办了第一所子弟小学,后更名为武钢三小,成为片区教育的开拓者。保留和更新钢城三小的意义不止于对物质遗产的保护,更在于存续精神的根基。

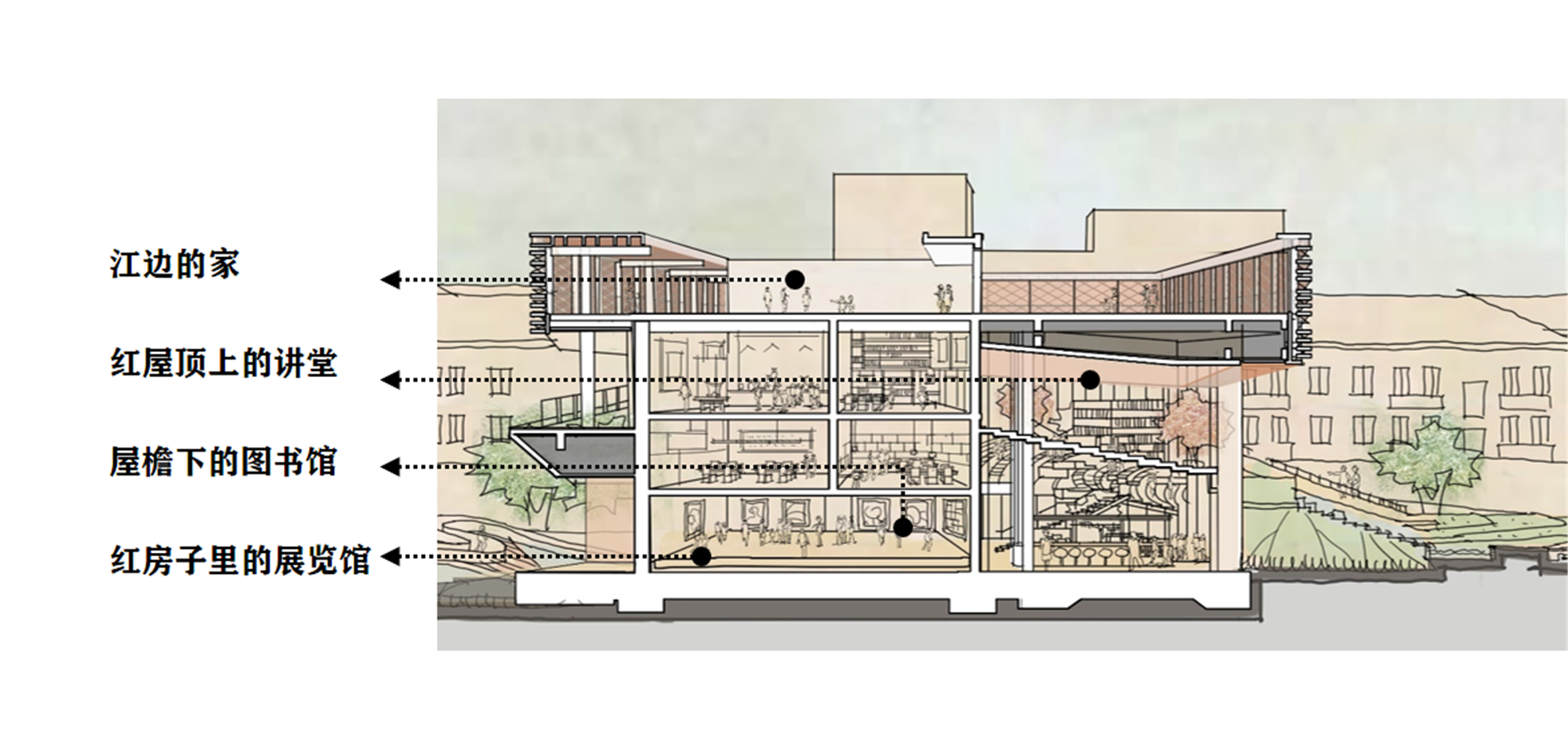

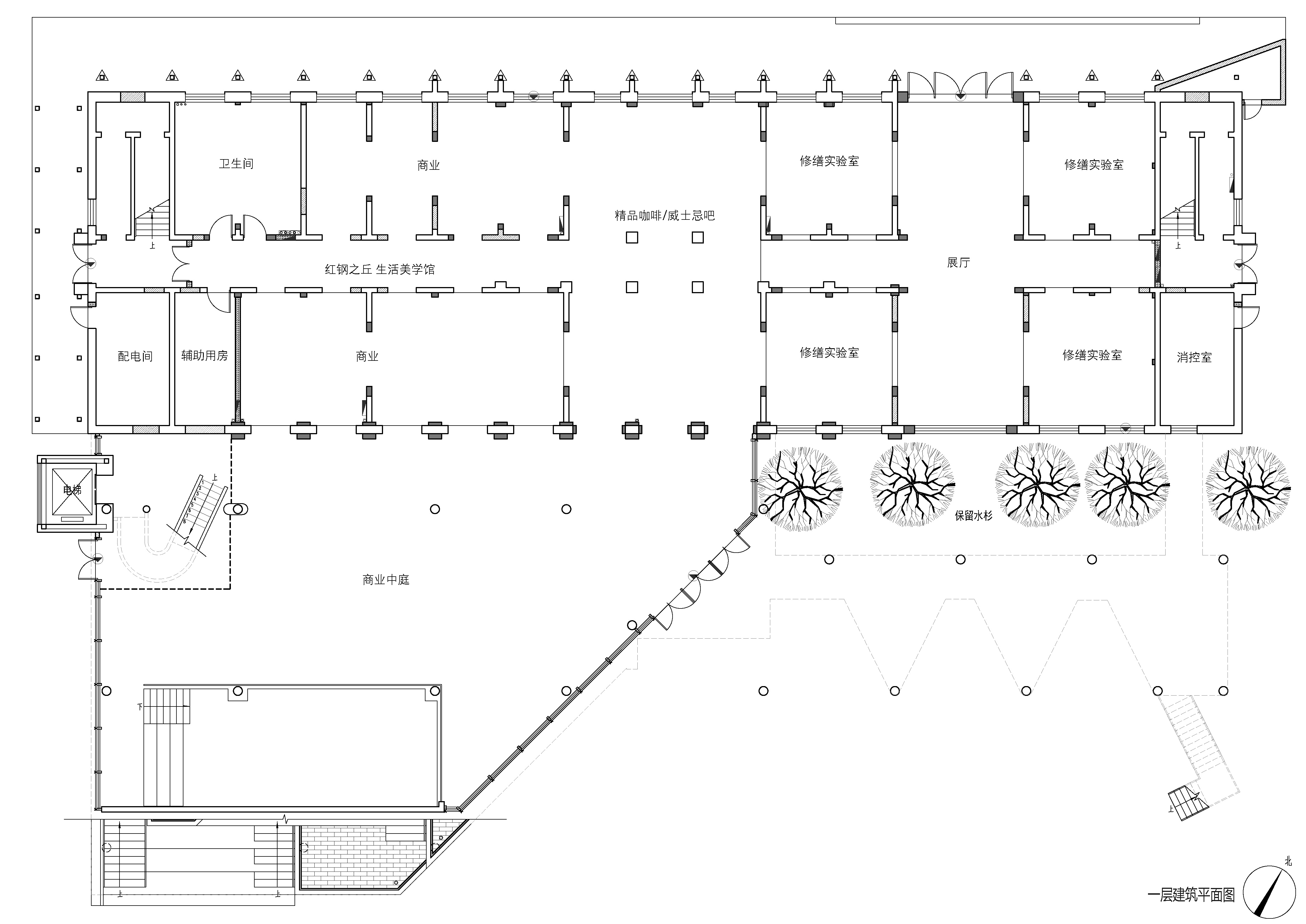

然而,在城市有机更新、红钢城全面复兴的大势下,学校功能势必要重置。在片区活力中心的定位下,我们摆脱了单一功能的束缚,尝试通过展览馆、图书馆、艺术讲堂、星空球场、生活美学馆等复合功能,共同带动区域活力,并试图承接武汉城市级文化事件,将钢城三小改造成为武汉设计创意中心。

我们认为,存量与增量最大的区别在于,增量在设计之初就确定了功能,而存量在设计之初却先有一个既定空间,而这个既有空间所存在的原有功能很明显不能满足当下的需求。唯有活力重置,吸引新的人群,使空间重新充满活力,才算得上一次成功的更新。

设计观

建筑可阅读

城市更新绝不只是空间设计,在前面的论述中,它至少需要叠加城市维度、历史维度、功能维度等多维度思考,而所有的思考又都需要通过空间语言进行转译和传递。本次设计中,我们尝试通过多种设计表达探索历史与未来对话的艺术张力,追求建筑可阅读的设计观点。

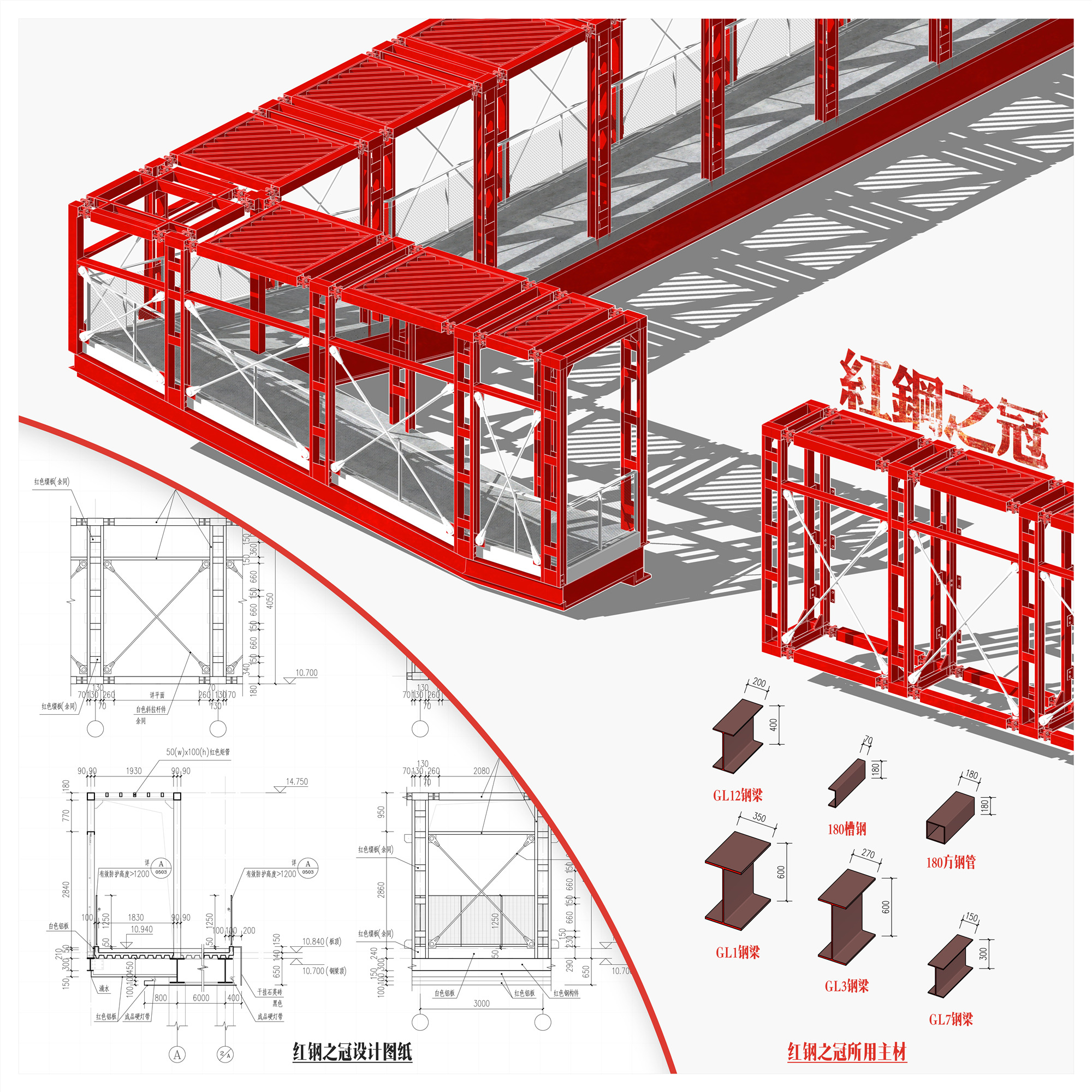

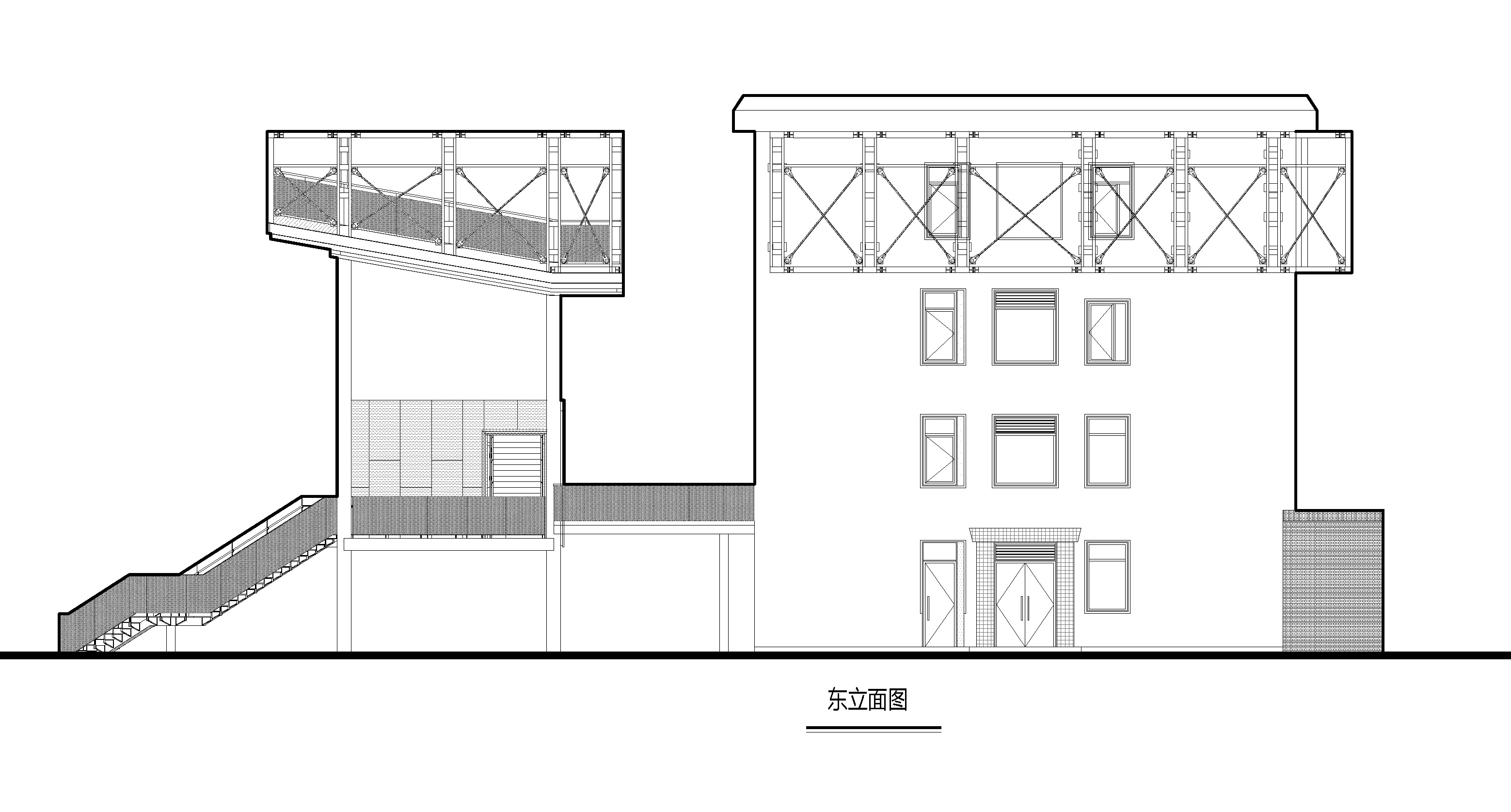

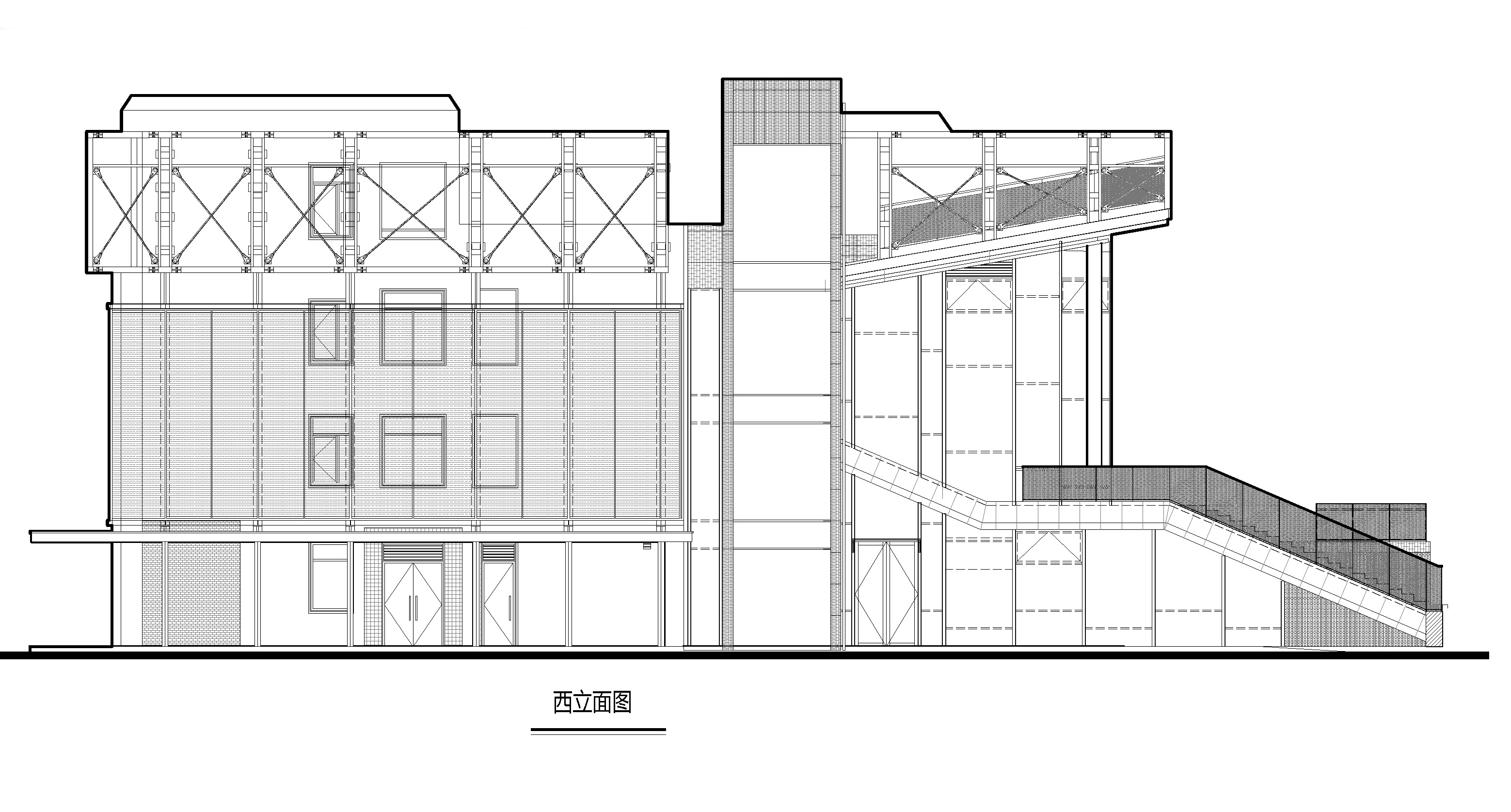

首先建筑设计将新老建筑脱开,对保留建筑进行整体结构加固。而新增部分全部采用预制装配体系钢构,一方面减小对既有建筑的影响,提高建造效率,另一方面是武钢精神设计转译。

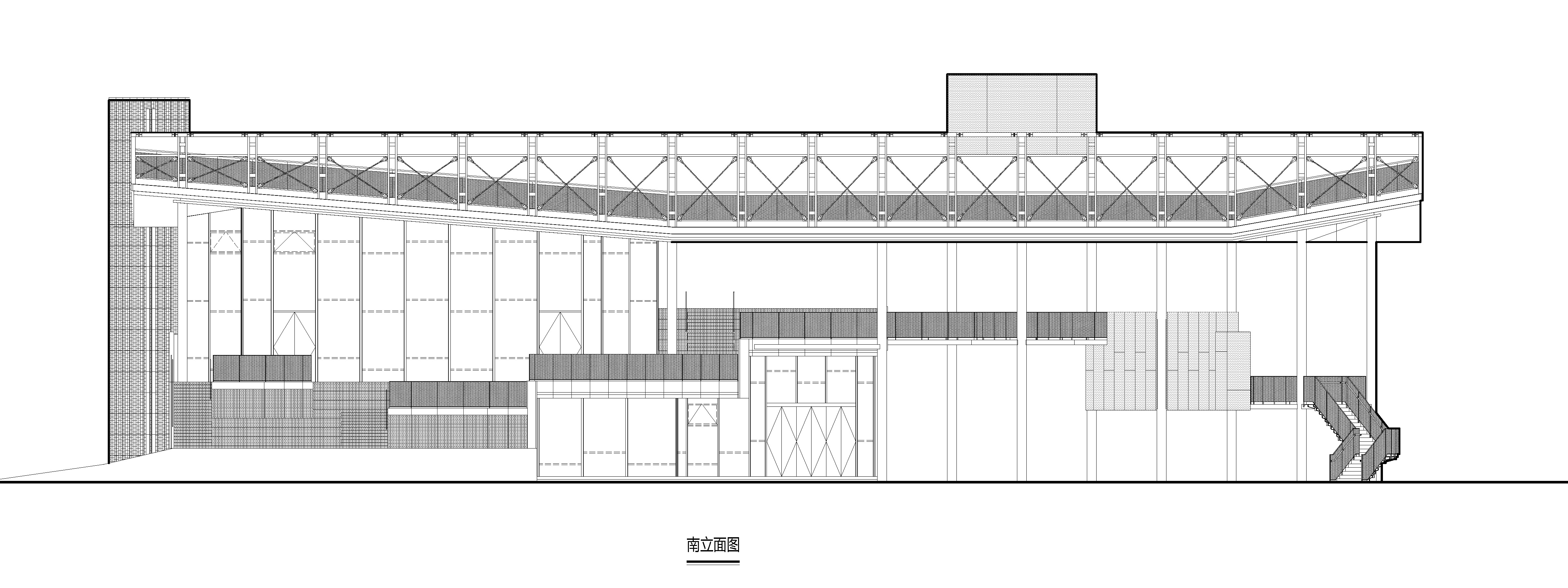

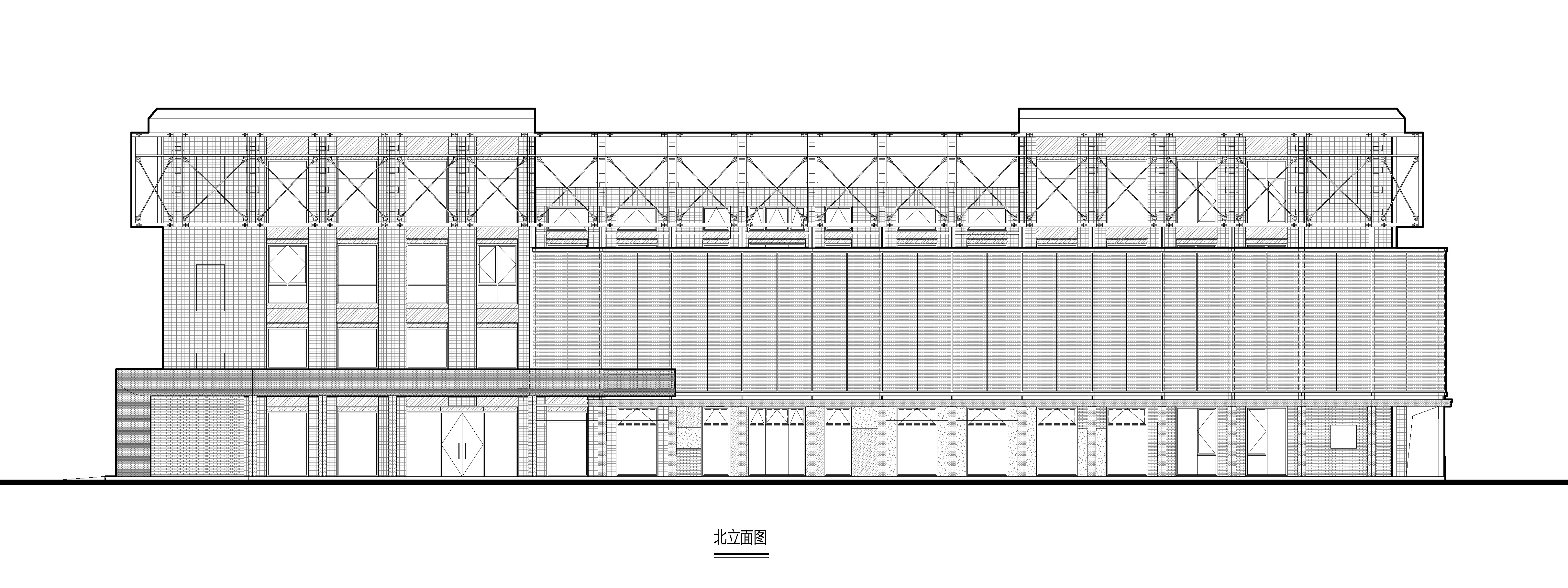

建筑北立面尽量保留历史建筑原貌,并尽可能展现各个时期的历史痕迹,既有上世纪50年代的红砖、70年代的水刷石、90年代的瓷砖,又有当代的钢丝网。而钢丝网既给建筑穿了一层 “新衣”,又可隐约看到其曾经的风华。南立面气质与北立面完全不同,通过“红钢之丘”与“水杉之林”,打造全新的建筑面貌。

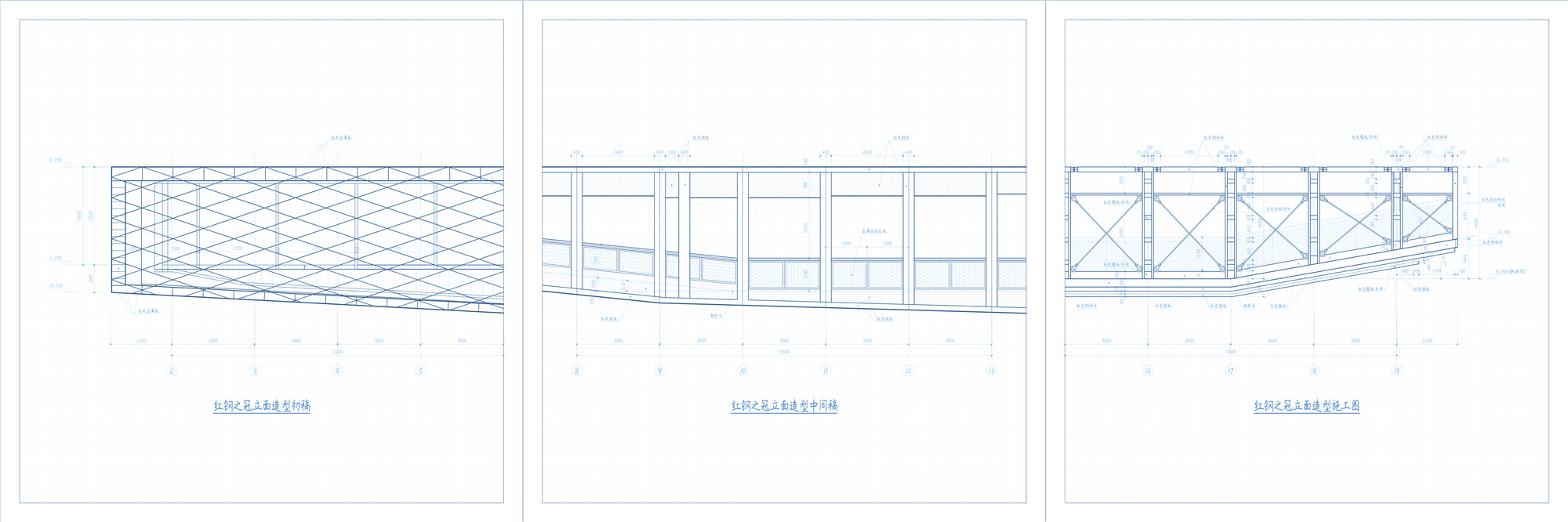

屋顶的“红钢之冠”极具标识性。首先,点题红钢城的“红色”;其次,向70年前武钢的代表作武汉长江大桥致敬;再次,设计秉承“结构即装饰”的理念,既不过分设计,又能传递今日武汉精密制造的技术高度。

在建筑设计原则确定之后,我们尝试把景观、建筑、室内及展览一体化设计,通过一幕幕的场景营造,让参观者走入这栋建筑的过程就如翻开了一本不断更新的书籍。

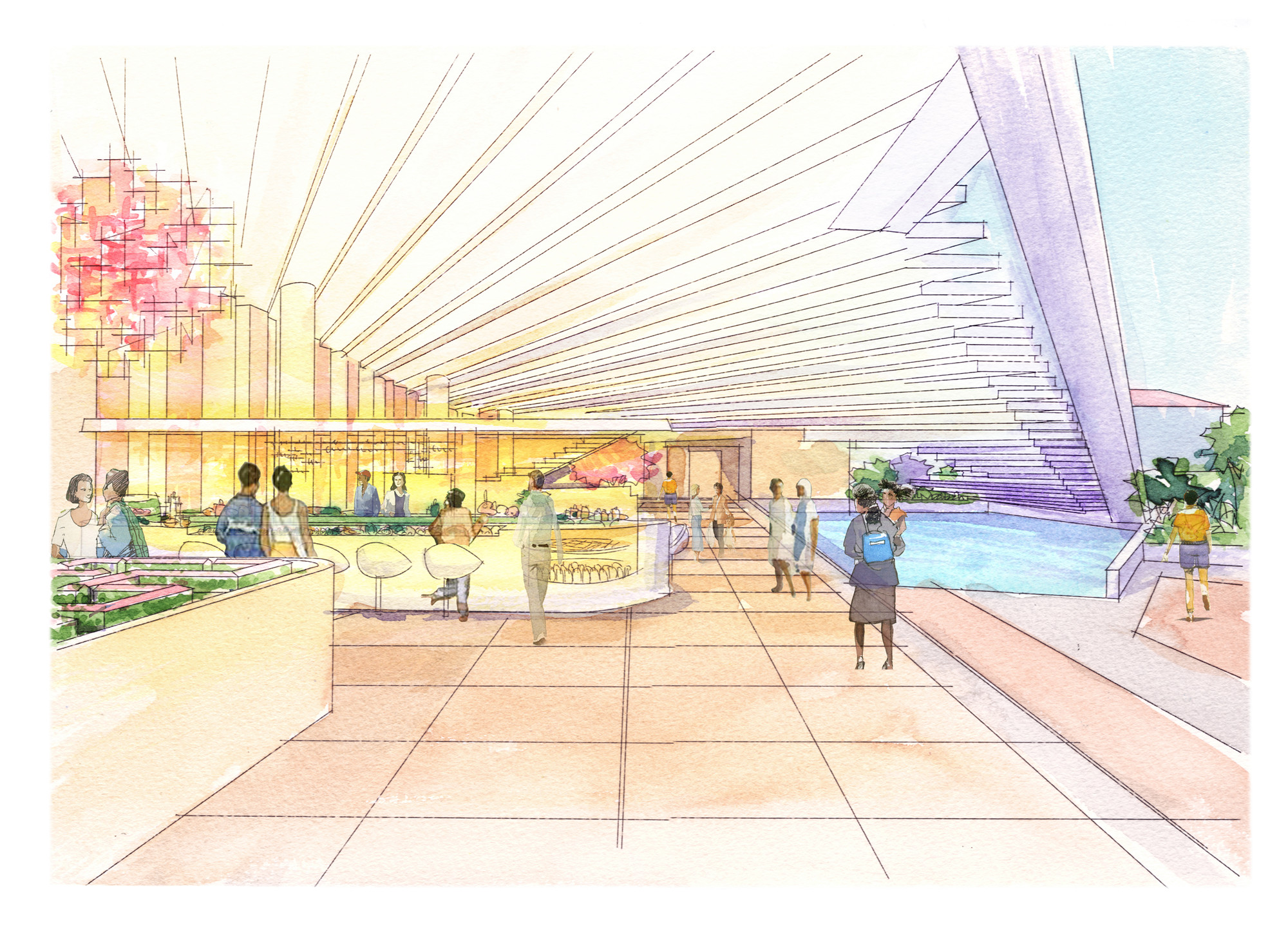

入口景观先抑后扬,以“昨日屋檐”为意向,翻过儿时的芳草地,幻想自己在红屋顶上与猫和云朵做游戏。而局部替换的玻璃瓦又唤起儿时上房揭瓦的记忆,同时结合夜光照明,别具特色。

穿过入口景观,行走时光走廊,每一层材料都在诉说一个时代,每一个画框都在诉说一个故事。高反射的三角断面柱廊,让人行走其中,犹如时空穿梭。设计专门保留了建筑南侧的四棵水杉,并结合水杉位置,通过高反射性材料,营造“水杉之林”的既视感,传递生态理念。

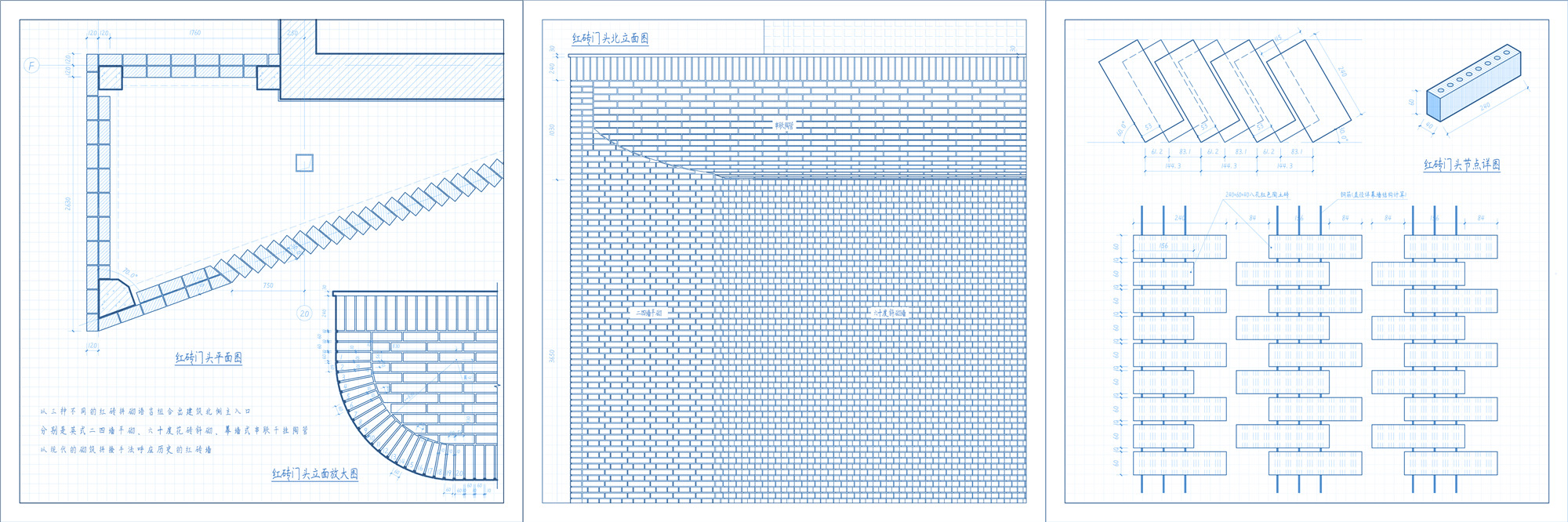

建筑主入口以红砖为材料重新设计。一方面利用旧材料,展现历史的温润;另一方面尝试多种新型拼砖手法,表达当代设计。如锯齿状拼砖和弧形雨棚,都隐藏着许多创新的建筑构造。

进入建筑就进入了修缮实验室。三个展厅分别以造城理念、未来创想和建筑修缮为主题。既有两代造城理念的现代表达,又有多媒体互动的未来创想;既有城市观历史观的宏大叙事,又有10道修缮技艺的匠心呈现;既有不同年代的历史切片,又有本次更新的全程记录。

它的建成,对我们来讲最大的意义,是这个场景成为青少年最喜欢的空间,既有教育意义,又极具传承价值,也使钢城三小能以另外一种形式继续传播教育观念。

室内整体设计以“层高即净高”理念,尽量保持原有的空间尺度。为了实现这样的目标,我们对机电设计提出了极高的要求。室内整体设计风格探索历史的粗犷与时尚的精致对话,展现独特的艺术张力。

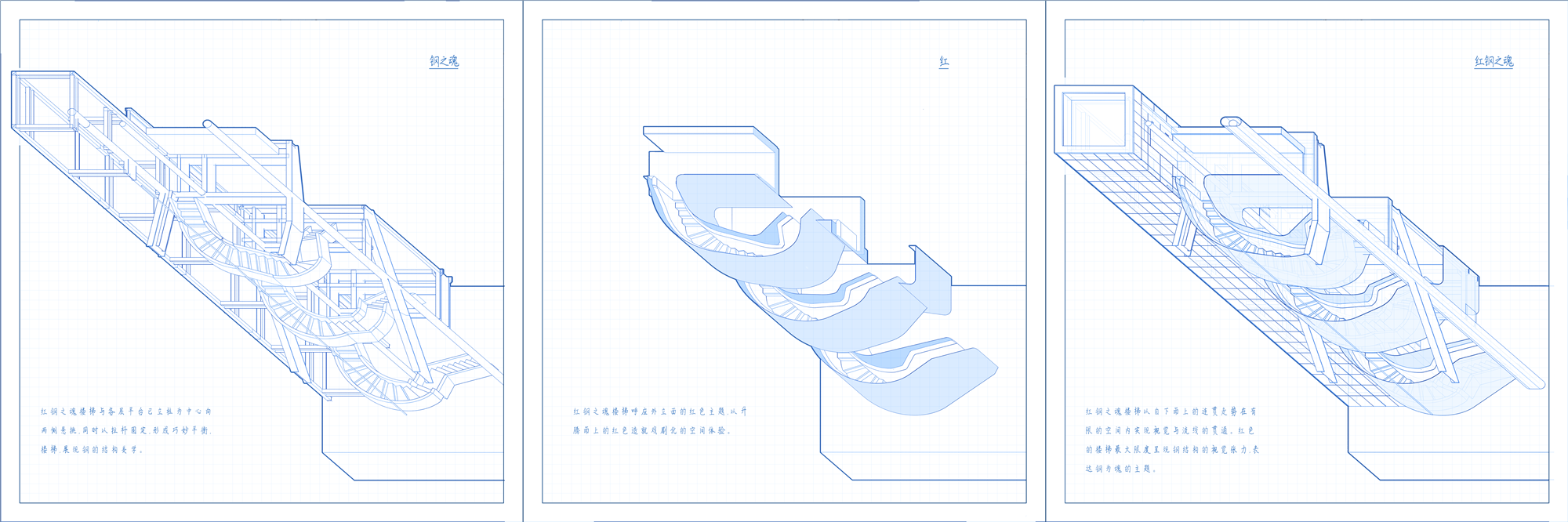

以“红钢之魂”为主题的室内旋转楼梯,是建筑的灵魂空间,也是绝对的“网红打卡点”。作为竖向链接的旋转楼梯,楼梯侧面以红色钢板包裹,宛若生生不息的“红钢之魂”。两个月的时间,设计经历了四次方案修改,全新的结构体系,从上到下连贯的弧线设计,呈现出红钢之魂的灵动效果。

写在最后

整个项目从方案到建成历时350天,其中建造共用时244天,在此期间我们发送了194封邮件。我们团队内部,以及与甲方、开发商、合作方间都经历过争执、碰撞,有妥协也有坚持。在这个设计中,我们想在这样小小的4700平方米的空间中表达和传递的观点很多,但我们认为这些实验性都极具价值,尤其对于接下去整个红钢城的复兴来讲,更具指导意义。

用一栋建筑,诠释一座城市,这是业主方及整个设计建设团队,对这座城市最深情的告白。

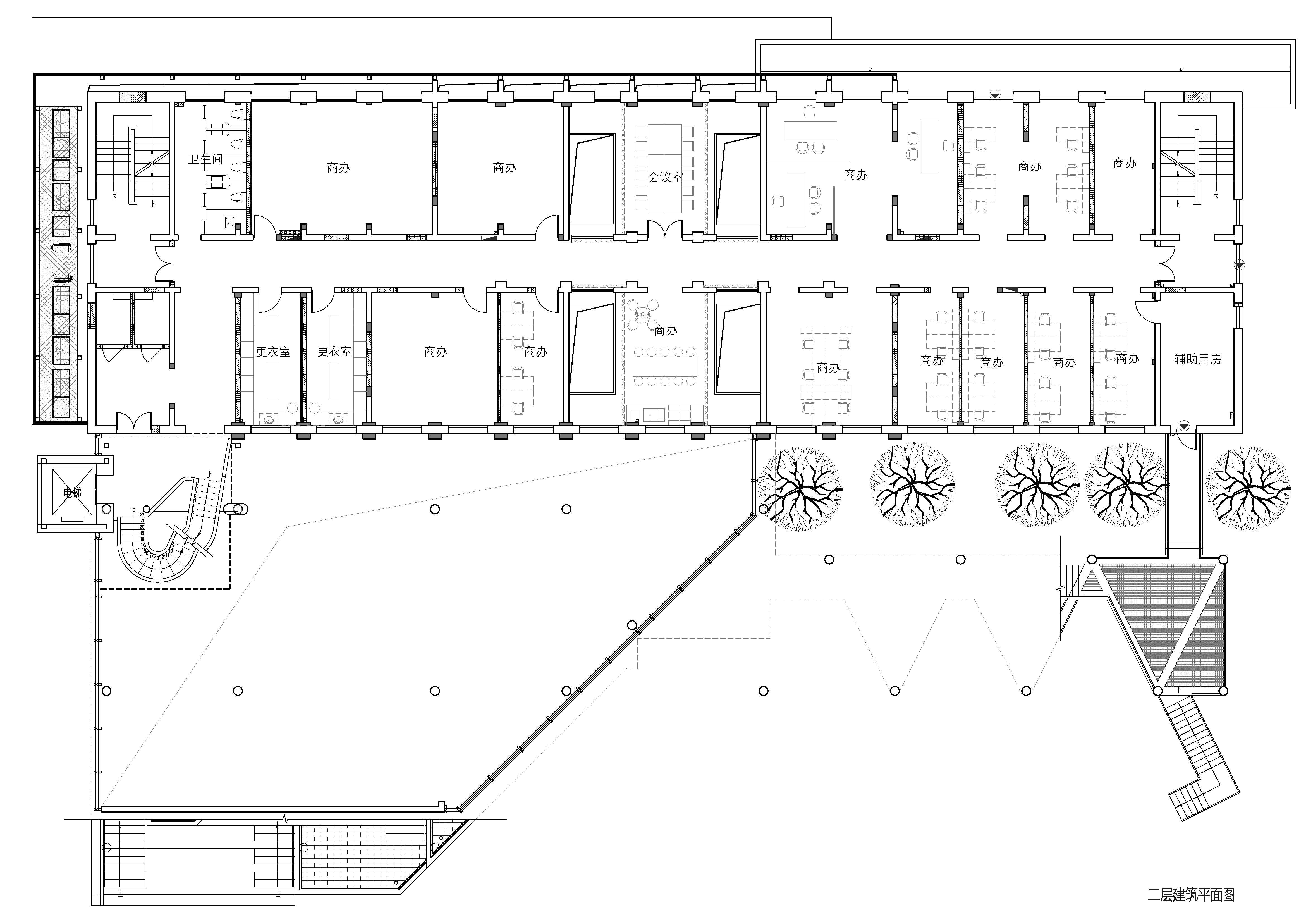

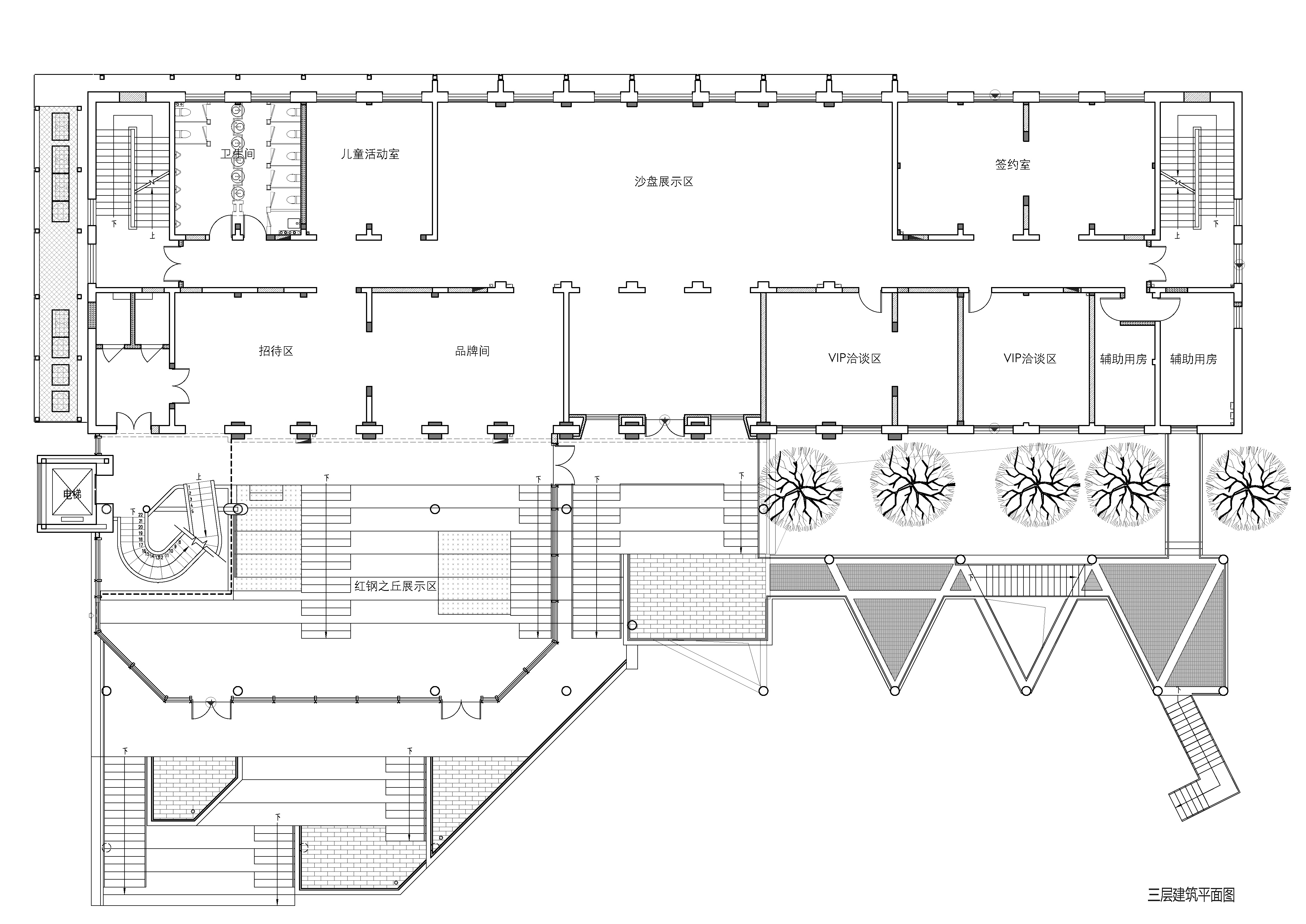

设计图纸 ▽

The site here was a dormitory of Wuhan Iron And Steel Corporation (WISCO), built in Russian style 70 yrears ago. The target building was original No.3 primary school and located on the central axis of the community. Through various design strategies such as architecture, interior, landscape and exhibition, architects jointly tried to convey the organic renewal view, the historical view and human view.

Based on this multi-level and multi-scale positioning, the practise firstly unlock the largest public open space on the central axis, while completely retain the existing teaching buildings, demolish the playground and other buildings, and present a complete facade of the historical building on the south side. The "Honggang Hill" landscape-architectural design connects it with the city's core facilities on the south side and reserves a main entrance as well. The "Honggang Crown" platform on the roof can visually link the Yangtze River on the north side with the entire Honggang City area on the south side.

This design specifically retains the four metasequoias on the south side of the building, and creates the visual sense of "meteasequoia forest" and conveys the deep ecological concept, by taking advantage of the location of those trees through highly reflective materials and using highly reflective materials.

The north elevation retains the original appearance of the historical building as much as possible, and shows the traces of various historical periods as much as possible, including red bricks in the 1950s, stone-washed stones in the 70s, ceramic tiles in the 90s, and contemporary steel mesh. The steel mesh not only puts a layer of "new clothes" on the building, but also let people vaguely sees its former grace though the mesh.

The "Honggang Crown" on the roof is very iconic. Firstly, it highlights "red" trait of Honggang City; Secondly, it pays tribute to Wuhan Yangtze River Bridge, the representative work of WISCO 70 years ago; Thirdly, the design adheres to the concept of "structure is decorative", which is neither excessively designed, but can also demonstrate the technological achievements of today's Wuhan precision manufacturing.

The entrance landscape is firstly descended and then ascended. The atmosphere created by "yesterday's eaves" gives people the illusion that they are walking over the grass land when they were still children and playing games with cats and clouds on the red roof. The partially replaced glass tiles evoke the memories of going to the house and uncovering tiles when being children. It is unique when combined with luminous lighting.

The main entrance of the building was redesigned with red brick. On the one hand, old materials were used to show the warmth of history; On the other hand, a variety of new tiling techniques were tried to express contemporary design concepts. Many innovative architectural structures are hidden in jagged tiles and arc-shaped rain sheds.

The overall interior design is based on the concept of keeping the original spatial scale as much as possible. In order to achieve such a goal, extremely high requirements are placed on the electromechanical design. The overall interior design style explored dialogue between the ruggedness of history and the exquisiteness of fashion, showing a unique artistic tension.

The spiral staircase with the theme of "Honggang Spirit" is the soul of interior design, also an unresisting checkpoint for tourists. As a vertically linked spiral staircase, the side is wrapped with red steel plates. In two months, the design has undergone four plan revisions. The new structural system and the continuous arc design from top to bottom show the agile effect of Honggang spirit.

完整项目信息

项目名称:武汉红钢城设计创意中心

项目位置:湖北武汉

业主单位:武汉华侨城实业发展有限公司

业主团队:褚云宏、戴洪泉、杨旭、何鑫、朱泽华、陈华、孙红、吕菲

建筑设计:上海都市再生实业有限公司

总建筑师:凌颖松

设计团队:凌颖松、王柯翔、高毅斌、黄睿、黄龙辰

景观设计:上海都市再生实业有限公司

室内设计:上海都市再生实业有限公司

软装设计:刘荣禄国际空间设计·京典艺术陈设

建筑面积:4703平方米

建筑摄影:四目空间摄影 刘安琪

版权声明:本文由上海都市再生实业有限公司授权发布。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

投稿邮箱:media@archiposition.com

上一篇:资格预审结果发布 | 深圳市第二十八高级中学新建工程设计招标

下一篇:方案 | 雾灵山温泉浴场:追溯原始的“洞穴感” / BUZZ庄子玉工作室