1月19日晚7点半,在有方502,由中国工程院院士孟建民主持,哈佛大学建筑系终身教授、前任建筑系主任普雷斯顿·斯考特·科恩(Preston Scott Cohen)主讲的讲座——“概念与先例”(Idea and Precedent)在工作日的夜晚准时开讲。这是有方2019年的第一场讲座,也是戊戌岁末的“封箱”之讲。

尽管不是周末,当晚的到场人数依然挑战了场地容量的极限。窗台、过道和讲台边,或坐或站,没有一点空档。即使在讲座进入尾声的最后半小时内,也还有刚加完班的建筑师匆匆入场。

入冬之后,深圳夜晚的温差不太友好。但科恩逻辑清晰的讲述、丰富的案例和时而诙谐的肢体动作,还是牢牢抓住了在场听众的注意力。“概念与先例”,这两个稍显晦涩的“大词”在他的阐述下变得不再抽象。

通过展示现代艺术史上颇负盛名的挑衅之作,以及一些在外形上备受争议的建筑方案,科恩采用跨学科的类比展示了建筑设计的更多可能。虽然建筑师不像“达达主义”艺术家那样,可以肆意“攻击”自身所属的学科,但以往被视为限制的地形、规划、空间关系等等,均可以被建筑师利用,进而“扭曲”“拉伸”“挤压”出更多可能。

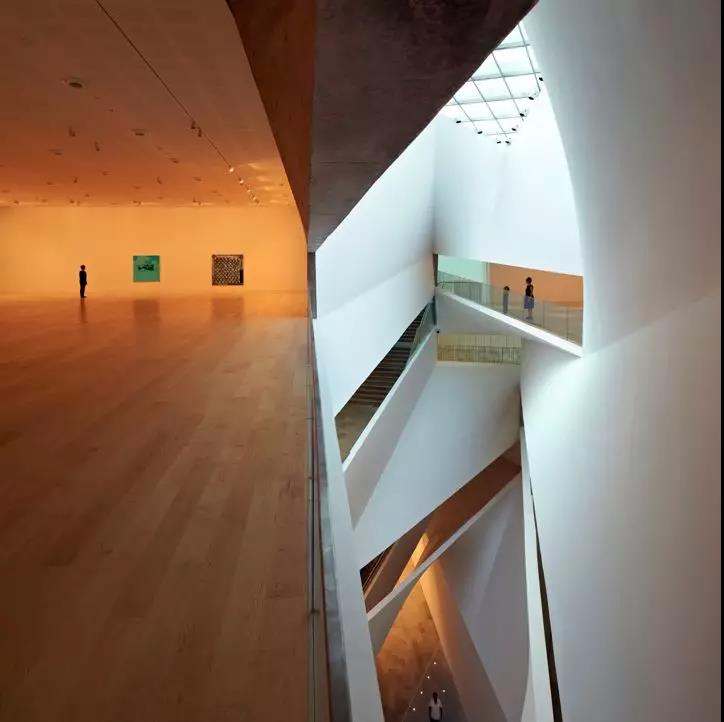

科恩还谈到建筑师与艺术家的交集:“当一个建筑空间具有了艺术性,艺术家就可以轻松地‘攻击’建筑。”其设计的特拉维夫艺术博物馆中庭,就多次被现代艺术家调侃。但科恩高兴地看到,来自后者的种种“攻击”都是“临时的”,最后留下来的还是建筑——“胜利的永远是建筑”。

有关建筑学概念与先例的讲座,开始于一连串现代艺术作品。

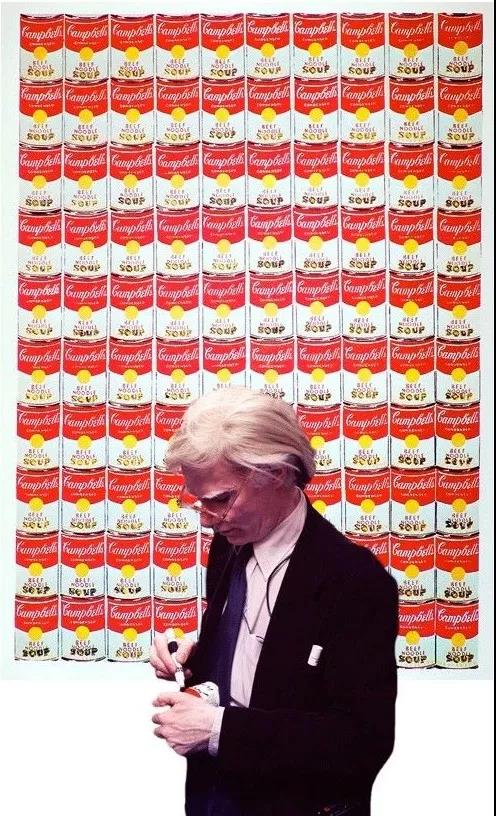

科恩从1917年马塞尔·杜尚的经典艺术品《泉》(Fountain)讲起,继而由毕加索的自行车“牛头”(Bull's Head)、波洛克的“泼墨”、封塔纳“破坏”的画布,以及安迪·沃霍尔用消费行为创造的波普艺术,梳理了“达达主义”与“表现主义”艺术家的理念和尝试。

《泉》是杜尚的“现成物”系列作品之一,也是其中最有名、最刺激的一件。艺术家直接从纽约第五大道118号的Mott连锁店买来这个崭新的小便池,以不同于使用状态的角度将其放倒并稍稍倾斜,就这样完成了“艺术品”,并提交给独立艺术家协会在纽约中央大厦举办的首场艺术展。

尽管艺术展拒绝了杜尚的投稿,《泉》还是造就了一出重要的艺术事件。1964年,在小便池原件遗失之后,杜尚又接受委托,制作了17个《泉》的复制品在世界各大美术馆展览。至此,人们不得不严肃思考,预制件是否能摆脱其与身俱来的功能性,成为被纯粹观赏的“雕塑”?以及,艺术的本质到底为何?

《泉》并不是个案。现代艺术家用各种讽刺、尖锐且幽默的方式不断攻击艺术本身。“他们不再为作品设计新的形式了”,而是直接利用来自工业、商业世界的预制件,对其进行放大、扭曲、割裂、变形、重组。

由此得来的作品与其说是哗众取宠,不如说是对现代生活的映射。科恩谈到近几年极为流行的Instagram,上面活跃着的数十亿用户每天都像沃霍尔一样,批量处理着图片,调整着颜色(滤镜)。由此可见,不管得到的结果多么荒谬,艺术依然来源于生活。

而在“达达主义”“表现主义”不断越界的同时,相似的行为也在建筑界发生着。现代人的生活方式和行为模式“挤压”了城市,后者随之成为建筑师的“美术馆”,拥有令艺术家羡艳的体量。

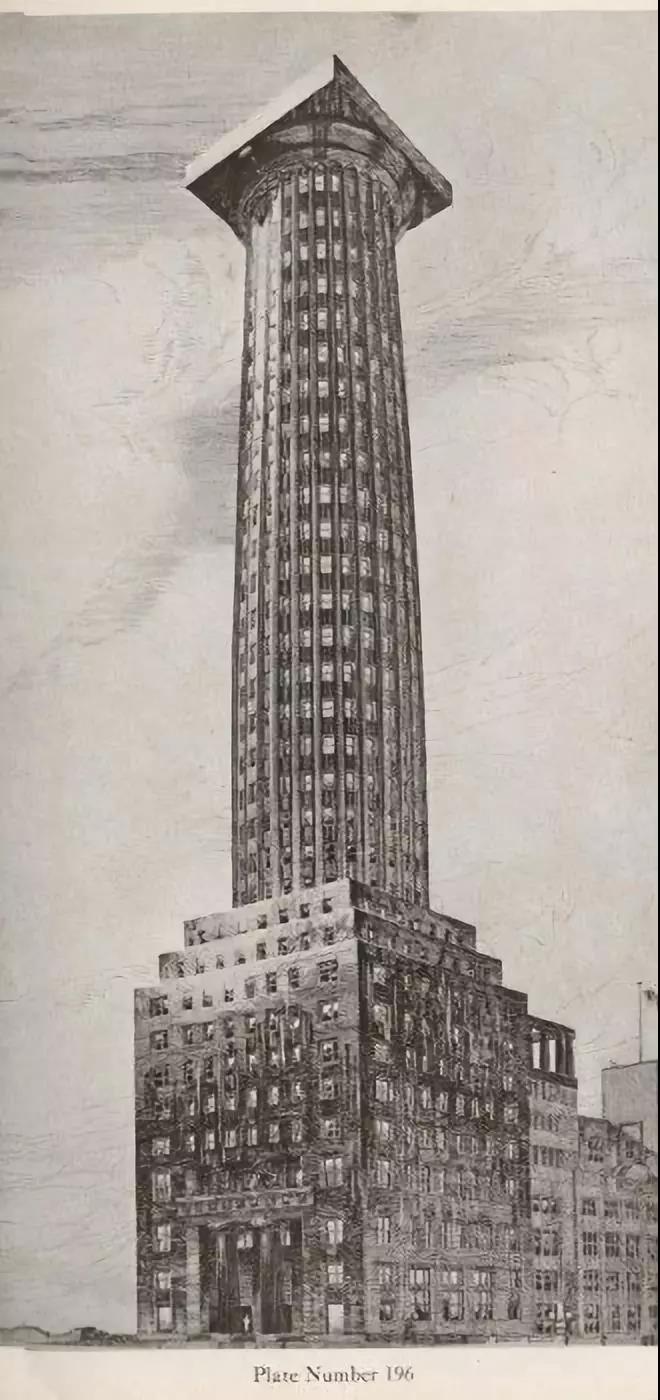

科恩展示了克里斯托(Christo)的Lower Manhattan Wrapped Buildings、汉斯·霍莱茵(Hans Hollein)的Rolls-Royce Grill on Wall Street、阿道夫·鲁斯(Adolf Loos)的Tribune Tower,乃至OMA在2002年为世贸中心提出的方案等众多奇形怪状的建筑设计。这些今天看来仍然大胆的设想,通过“包裹”“放大”“倒置”等“扭曲”方式,模糊了建筑和雕塑的区别,对建筑学传统作出了类似于“达达主义”的反叛。

但这是否意味着建筑师也做出了对建筑的“攻击”呢?科恩表示,答案是否定的。

“建筑物因其实际功能而失去了‘可攻击性’”,出于为使用者考虑的必要性,建筑师无法完全颠覆建筑的传统思维,他们打造的空间仍然“有用”。那么建筑设计的突破性可以在哪里找到呢?关于可能性的思考凭据,就在科恩跨学科列举的现代艺术先例之中。

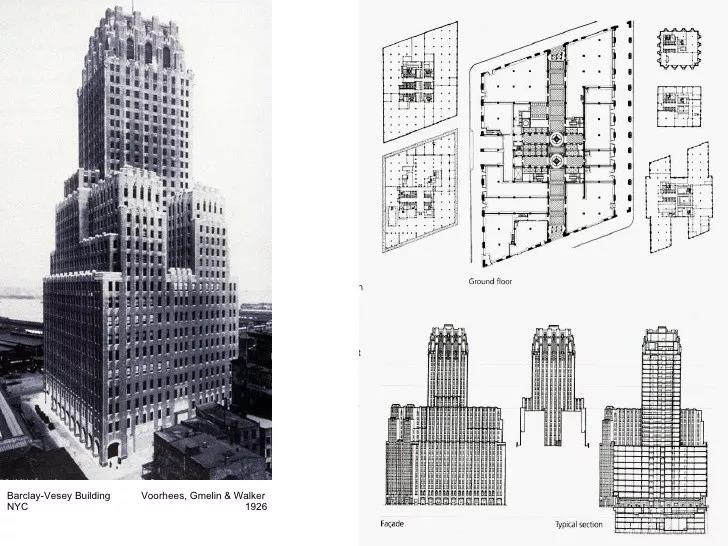

关于突破方式,建筑史所能提供的案例完全不输现代艺术史。科恩个人最感兴趣的是拉尔夫·沃克(Ralph Walker)建于1923—1927年的威瑞森大厦(Barclay-Vesey Building)。

威瑞森大厦因场地要求作出了不得已的形变。其上半部分是正常的高楼体量,下半部分却被拉尔夫·沃克人为拉伸,巧合般完成了类似“达达主义”的表达。

科恩认为,除功能性之外,这座建筑更是由城市创造的雕塑,诞生于城市与建筑的关联。类似的表达,还可见于McKim Mead and White事务所设计的Low House—— 一栋正常大小的乡村别墅因场地而拉伸至扁平。

科恩本人也多次做出类似尝试。在展示完十几个建筑学先例后,他终于抛出了自上世纪九十年代以来的个人作品。

从早期的方案,到后续的代表作——特拉维夫艺术博物馆、陶布曼建筑学院、贝丝沙洛姆犹太教会堂,再到讲座前晚刚画好草图的Norris House,“扭转”“拉伸”等因场地要求或建筑师个人喜好而发生的“变形”是科恩作品的统一特点。

在科恩1991年设计的Cornered House中可以明显看出坡顶和房子间发生的有意识的“挤压”。这种因环境而产生的“变形”屡见于科恩的设计。以Goldman Sachs Arcade(2008)为例,建筑平面呈弯折的矩形,与场地限制契合。连接弯折处的,是被两栋规整的大楼“挤压”出来的长廊坡顶。

在所有“变形”的房子中,科恩着重阐述的还是其代表作——特拉维夫艺术博物馆。中庭是这座建筑最大的特色,也是备受议论的话题。现代艺术家曾在这里展开一场艺术“攻击”建筑的“大战”。而最后的胜者,如科恩所说,“永远是建筑”。

乍看上去,科恩在特拉维夫艺术博物馆里所做的尝试,像是把赖特在古根海姆博物馆中实现的中庭逐层扭转了。由此得来的形式感乍看之下似乎难以理解,仔细想来却也有其可读性:柯布式的水平开窗,对称的平面,以及观展人出现在中庭时“被观看”的身份,都能让人慢慢理解科恩的设计用意。

更有趣的是,特拉维夫艺术博物馆本身的雕塑性吸引了一群艺术家。后者曾将标语贴满中庭,或将“难看的雕塑”(科恩语)悬挂于中庭。

2017年,Ibrahim Mahama更是用一堆破布将中庭包了起来,引得人们驻足观望。但科恩发现,当同样的破布被Mahama用在Ellis King Gallery的内部,传达出的力量就大打折扣。所以,艺术家对建筑的攻击,反而成了对建筑艺术性的某种认同。前者的叛逆,必须建立在后者提供的艺术载体之上。

在中国开展实践,约束条件相比国外多了不少,但科恩仍然做出了许多“变形”的尝试,享受“戴着镣铐跳舞”的乐趣。

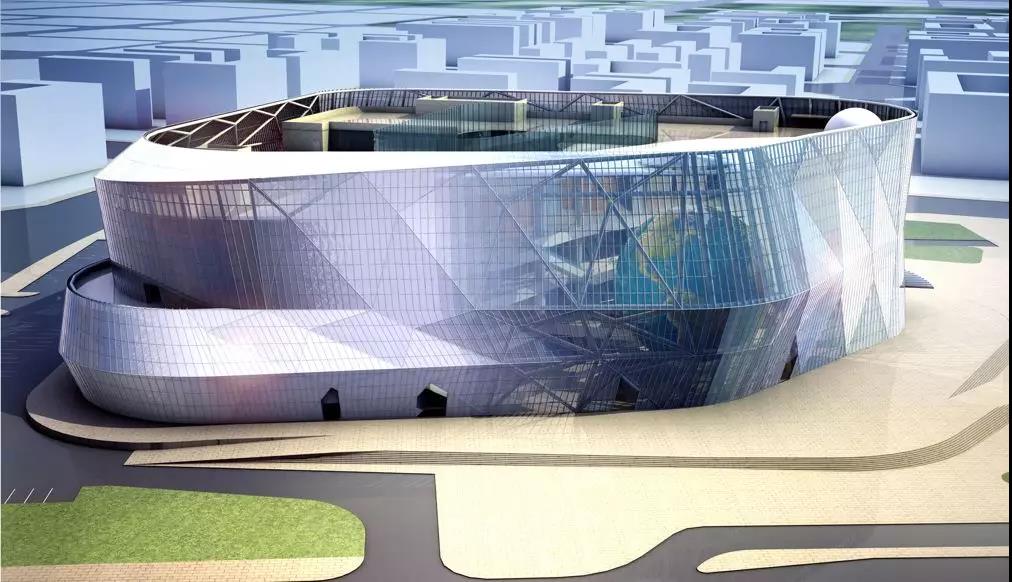

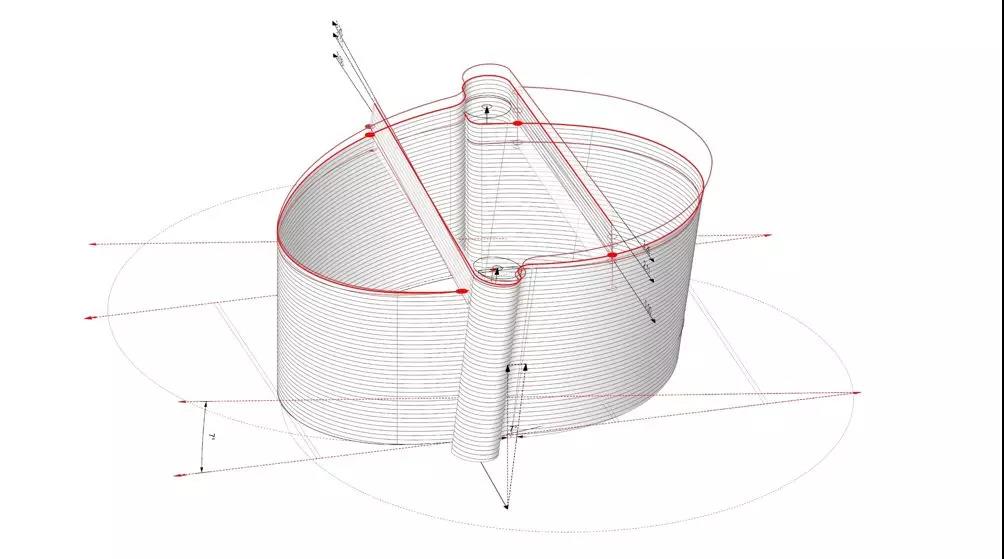

山西大同图书馆(2008—2018)的外立面参考克里斯托对高楼的“包裹”,实现了表皮的“变形”;安徽科学博物馆(2012—2019)将预制模块“地球”放在内部空间的边缘,让它由内而外“挤压”表皮,制造出内容物“挣脱”边界的“变形”。

最近一次,是在合肥滨湖国际双语学校(2018—2021)基本既定的地块内争取来的公共区“变形”。科恩竭力说服甲方,仅仅为整所校园设计了一个公共场所。其缘由,来自科恩从哈佛校园内多个公共空间的分散性中“吸取的教训”。也许,在满足消防法规等各种硬性要求之后,唯一的公共场所更能发挥出空间汇聚人群的公共性。

不管场地的限定是严格还是宽松,科恩都会充分利用周边环境及甲方的“容忍度”做出“变形”的表达,其成果不乏争议的可能。正因此,他谈到这里忍不住感慨:“有好的甲方,才有好的设计”。毕竟,在地形等因素之外,科恩的“变形”更多来自于他本人的意愿。是他决定了是否要拉长那个椭圆,挤压这个矩形;也是他将贝丝沙洛姆犹太教会堂设计成《妥拉》卷轴的造型,让波哥大萨米恩托艺术中心的外立面呈现出幕布的波浪状垂褶。

讲座结束后的提问环节是科恩最期待的,如果时间允许,他很可能愿意再交流上几十分钟。但当观众问他,“为什么要‘变形’?为什么要选择拉伸某个特定的图形?”科恩陷入了短暂的沉思,转而露出一言难尽的表情。

他很难理性阐释自己的喜好。追本溯源,无非是因为那句老生常谈的宣言——“对美的追求”。

对提问者来说,这大概不是个具有指导性的回答,却是充分坦诚的。

真相往往因过于简单而失去说服力。因此,不论是艺术家还是建筑师,选择相信“美”的人,只能主动付出超出理性、近乎偏执的热情。虽然,建筑师也许无法完成针对“建筑”的攻击,但整座城市,乃至整个人类社会景观都是存放建筑物的艺术博物馆。仅这一点就值得建筑师们为之尝试,甚而冒险了。

1月19日的夜晚,跨越现代艺术与建筑设计的学科边界,这就是科恩凭借“概念与先例”为在场所有人提供的指向性。

版权声明:本文版权归有方所有,图片除注明外由主讲人Preston Scott Cohen提供,版权归原作者所有。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

投稿邮箱:media@archiposition.com

上一篇:张永和:我最恨两样东西——柱子和窗 | 有方专访

下一篇:以谦和的姿态,面对愈发暴力的建造本位主义 | 李保峰建筑设计展深圳举行