本文由有方“山海之间:智利与秘鲁建筑”第1期团员李益中撰写。已获授权发表,转载请联系原作者。

占领与讲和:解读亚历杭德罗·阿拉维纳

文 | 李益中

我喜欢简洁有力量的设计,因此第一次看到Anacleto Angelini UC创新中心这个作品,便深深为之着迷,从而记住了亚历杭德罗·阿拉维纳这个名字。

亚历杭德罗·阿拉维纳这个满头乱发的建筑师,他获得2016年普利兹克奖,除了因为如创新中心、连体塔这些具有创意的作品之外,更多因为其在智利低收入住宅方面的贡献,这令我非常疑惑。

疑惑什么呢?

一个不管是从作品还是从形象上看,都显得非常强势、桀骜不驯的建筑师,怎么可能有耐心带着强烈的社会责任感和人文关怀去做低收入住宅的设计呢?

六月份选择参加有方的南美智利秘鲁之旅,一是为了去看著名的马丘比丘遗址,另一重要原因就是为亚历杭德罗·阿拉维纳而来。我喜欢实地考察建筑师的作品,在现场感受体验,并揣摩一个建筑师的创作灵感和动机;喜欢去探索其建筑生成的内在逻辑,藉此去真正了解一个建筑师。

这次旅行,我们看到了亚历杭德罗·阿拉维纳的几个作品,重点考察的是创新中心和连体塔。创新中心位于智利天主教大学的大门左侧,一个非常显要的位置,远远就能看得到。建筑以孔武有力的形象占据了人的视野,有一种傲然孑立的态度,但形体简洁得就像小孩子玩的积木。

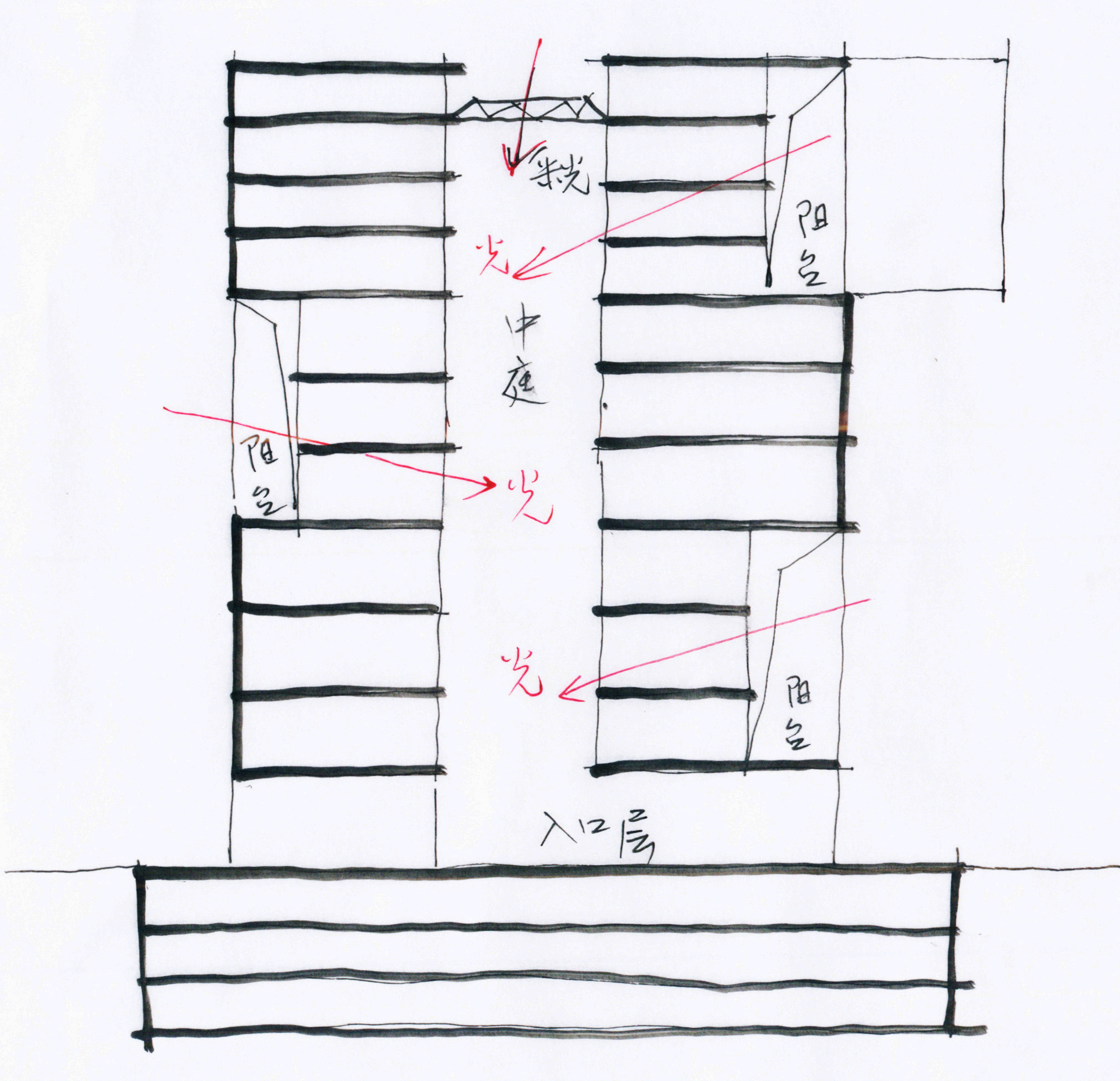

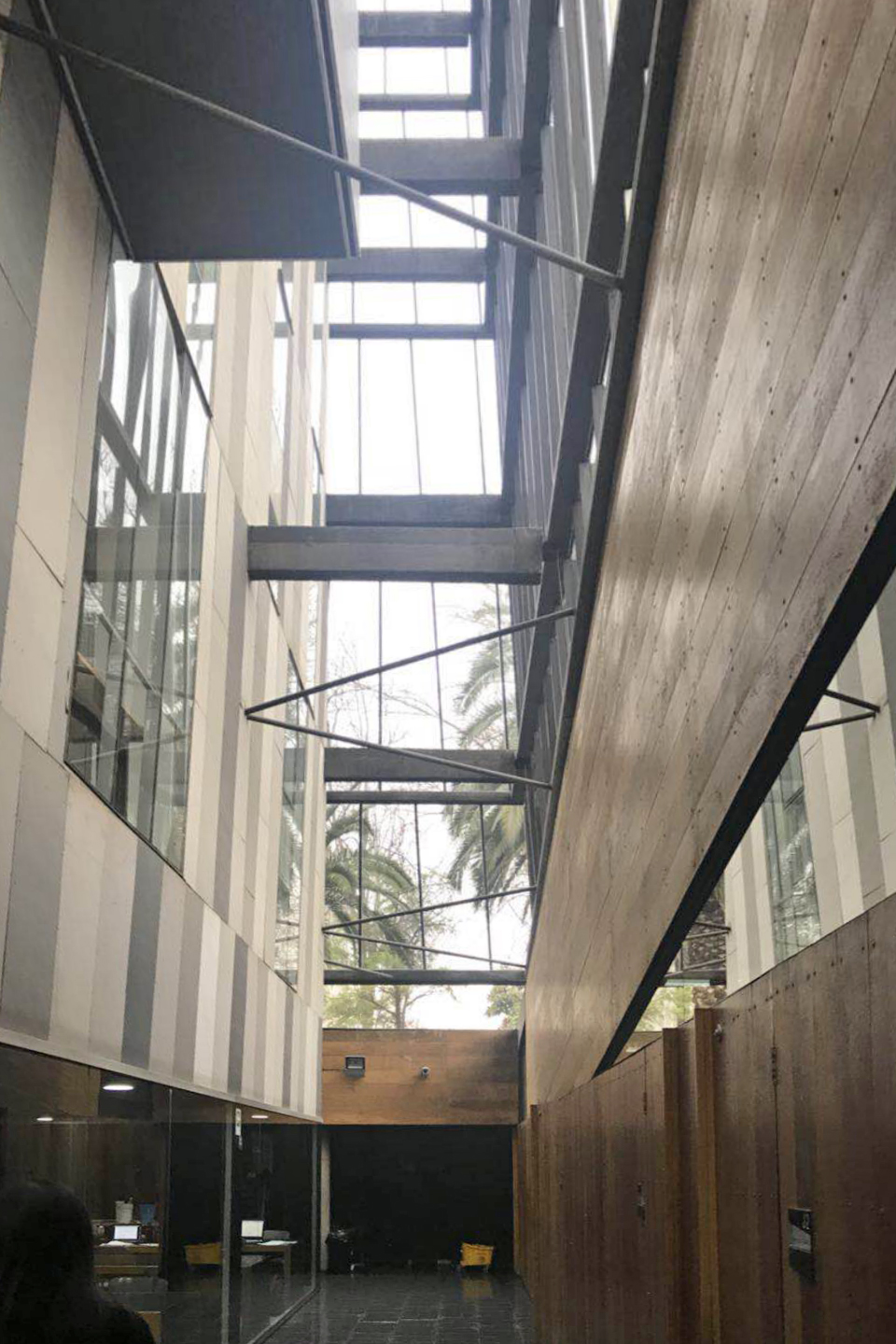

坚实封闭的表面之下,你不会想到里面其实是一个空心的内核,这一点非常具有戏剧性。这是一个人看人的共享空间,能看到各个楼层的工作状况,极其开放。还有挑高几层的深深凹入的阳台,以及半透明的中庭天棚,保证了中庭有足够的采光。我们从剖面可以看出大面坚实的混凝土外墙阻隔了严寒与酷热,而通过空心中庭产生了烟囱的效应,保证了空气的流动以及室内温度的控制。据说这栋楼的能耗只有同等规模下常规玻璃塔楼的30%。

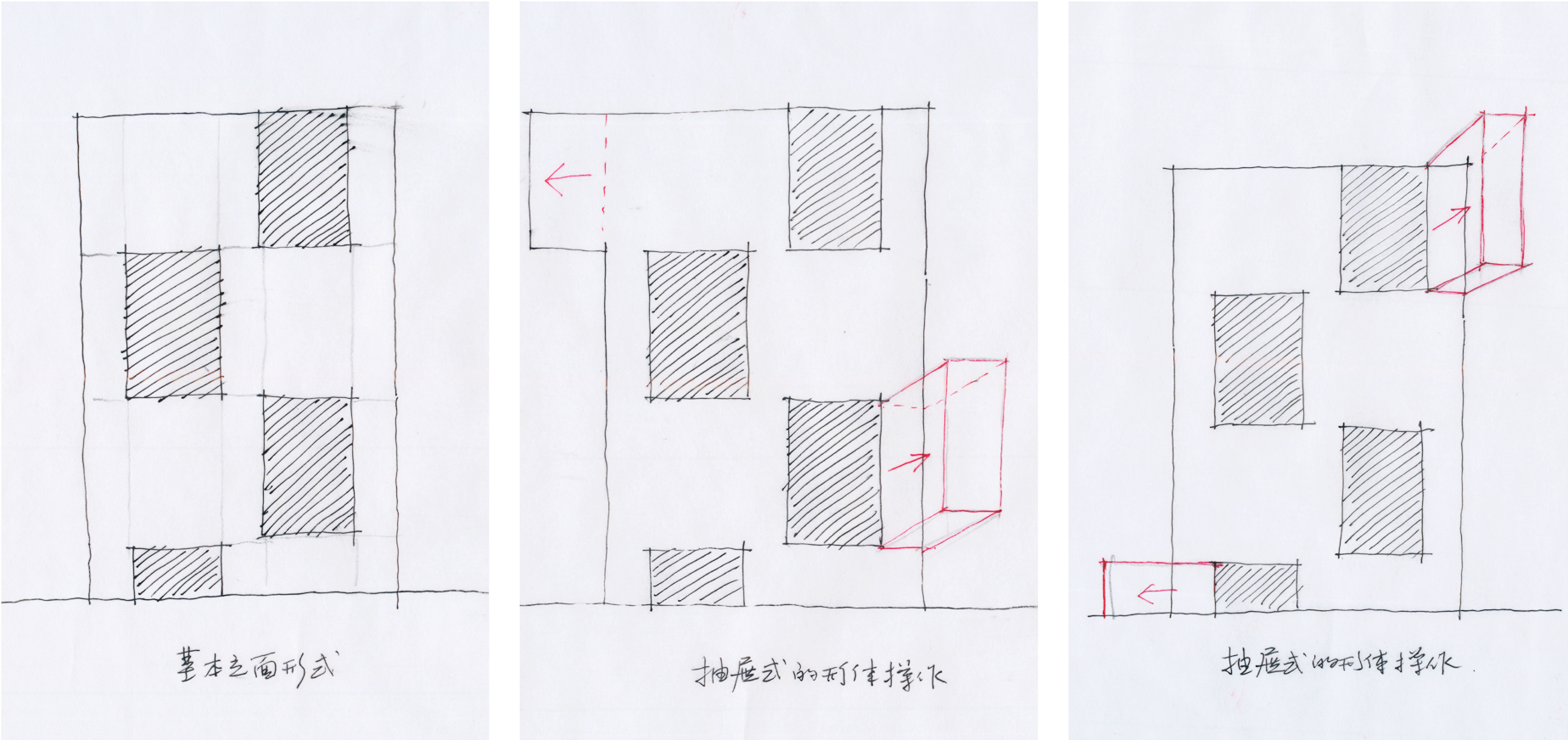

简洁的形式往往都充满力量,比如埃及金字塔。创新中心是当下少有的简洁有力量的建筑,应和着背后的安第斯雪山。我注意到这个建筑的每个立面几乎一模一样,一样的比例一样的分割。但在不同立面上会有些形体上的突出,像是从方盒子里拉出一个结实的抽屉。

我发现在创新中心旁边的那栋楼,也有这种抽屉式的形体操作。几个抽屉式的形体从墙中悬挂出来,两栋建筑中间有一棵树,两栋建筑的“抽屉”似排列组合和这棵树形成一种有趣的构图,我揣测并斗胆相信,这种抽屉式的形体一定是建筑师阿拉维纳对周边环境的回应,以此建立与相邻建筑之间的联系,并由此获得灵感,发展成创新中心有意味的形式语言。

阿拉维纳的建筑是有力量的,扎哈的建筑也是很有力量的。但他们很不同,创作理念、形式操控不同,处理周边环境关系上也有着非常不同的态度。扎哈的建筑以自我为中心,她从不追求和谐,她认为,“如果建筑的周围是一堆垃圾,难道我也要为了和谐去效仿它吗?”

阿拉维纳的建筑非常重视自我存在感,但他也关注与环境的对话,甚至于智慧到从相邻建筑中获得灵感。从作品里可以看出设计师的人性,因此从人格上来说,阿拉维纳更成熟。

什么是心智上的成熟? 成熟就是表达自己观点张扬自己个性的同时,也尊重他人的观点和感受。阿拉维纳应该就是这样一位人格上、心智上都比较成熟的建筑师。他当然有棱角,也不乏锋芒,但他依然愿意去关注周遭,与周遭建立和谐关系,去关注节能与环保,关注建造成本,这也就不难理解他为何会去设计低收入的社会住宅。

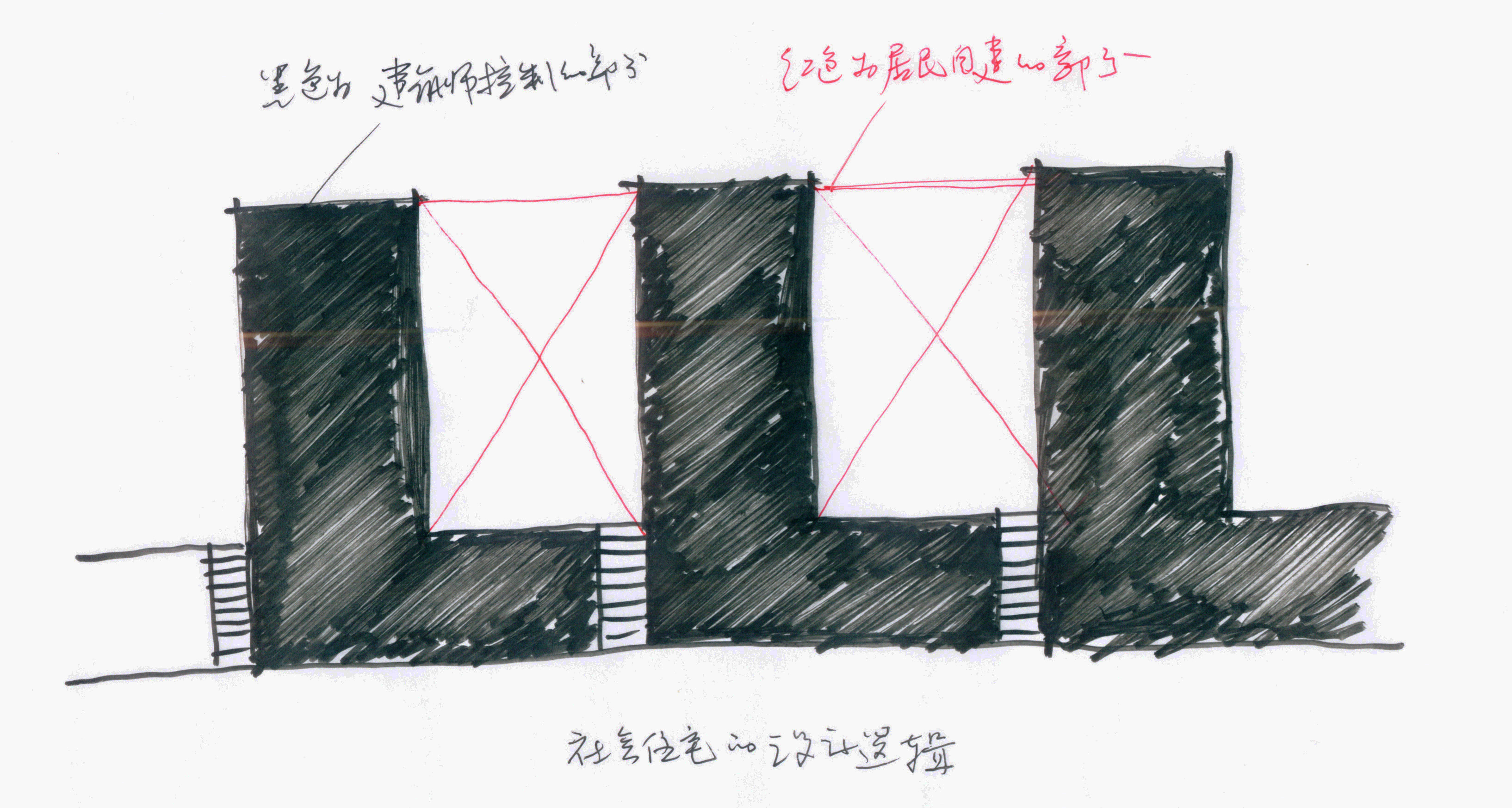

从相关的报道来看,阿拉维纳的社会住宅做法非常独特而聪明。为了满足造价要求,建筑师通过只建一半的做法,为社区的建筑建立必要秩序,而另一半则允许在已有的框架之内自由发挥。这是一种由建筑师介入并控制,又有居民参与的自由生长,是一种有朝气有生命力的全新模式的社区建设。这种想法堪称大智慧。扎哈可能不屑于这么想,但阿拉维纳会这么思考。他关注他人,关注社会问题,他有人文情怀。什么样的人就会设计出什么样的建筑,这解答了我当初的疑惑。

这次旅行考察的另外一栋建筑是智利天主教大学的“连体塔”。这个楼位于一片绿地树林之上,与创新中心结实且封闭体块形象不同的是,这是一栋幕墙完全是玻璃的建筑。

不过玻璃幕墙只是表皮,表皮之内是纤维水泥的墙体。内外表皮之间形成烟囱效应,玻璃表皮防风防雨防腐蚀,内表皮则保温隔热。

为了打破墩实呆板的形象,建筑体型在第七层分裂成大小两个部分,外表皮通过形体的错动旋转强化了形体的分离。下半部分则依据这种错动的形态建立了一套完整的形式体系,拉近周边环境的关系,并为“人”建立更为亲切的尺度,包括抬高的坡道、平台、以及下沉的广场等。选择实木做基座部分的材料也利于与“人”建立关系。

这个大楼掩映在树林之中,从相邻的另一栋建筑顶楼瞭望整个大学校区,创新中心和连体塔楼是最突出的两个建筑。抓眼球正是因为其体量的简洁。一虚一实,一个是结实的混泥土,一个是通透的全玻璃的表皮。创新中心在校门左侧,要强烈地昭示存在感和标志性,而连体塔楼则是为了消解体量融入环境。

两栋楼的生成都是充满理性逻辑的,来自于功能要求,来自于环保与节能,关注环境与场所,关注人的感受,当然也关注如何塑造独特的性格。

建筑作为“人”居住工作的容器,是人类生存生活的重要部分,具有社会性。建筑师应该去关注人,关注城市环境,继而创造出有个性的作品,这样的建筑师才会真正成为一个在技术上和心智上都成熟的建筑师。

以上是我去智利考察阿拉维纳的建筑之后对他的解读,基于我自己的分析甚至猜想,也许并非建筑师在创作时的所思所想。我希望有一天能与阿拉维纳面对面交流,以便验证我的解读。

最后请允许我以曾经做过的演讲中的一段话来结尾:

“人类任何一次建造活动都是对地表生态的一次干预。建筑占领自然,展现出人类改造自然的伟大力量,但同时必须与自然讲和。”在自然面前,建筑师亚历杭德罗·阿拉维纳无疑是谦逊的。

本文由作者授权有方发表,转载请自行联系作者。

上一篇:中国建筑摄影师25 | 赵奕龙:抓住建筑摄影的“决定性瞬间”

下一篇:如恩新作:阳澄湖别墅