当我们今天在书本或手机上读到“大地”两个字的时候,唤起的第一重感知大抵是厚重但又遥远的。人类文明不断侵蚀着大地、山川、海洋,加速的城市化使得越来越多的地表从泥土、植被变成了硬质的人工铺地。我们与土地渐渐疏远,脚下的地面不再柔软、自然;仍被大量使用于城市建筑中的岩石,也失去了其原本粗砺的面貌,成为高度加工的人工制品 。

如果我们试着把城市中的高楼和人群从视觉和感知中暂时拿开,视野中只剩下一层城市的人工地平,就不难想象出一幅更新过的大地图景:变幻着的阳光照射的不再是土地;风刮过的表面也不再是自然之物;雨水从天空降落地面,却忘记如何穿过人工的硬质地表,找寻渗透进土地的空隙,继而流向江河,或往地心而去。这里,并非要讨论文明与自然的矛盾,而是尝试说明:抽离式的想象和思考,也许是一种有力的思维工具,它能够帮助创作者去触碰那些经由思维所至的深层诗意 。

一个有趣的现象是,夯土这项前工业时代广泛被世界各民族使用的建造技术,近十年来在国内外众多新建项目中已经得到重新启用。一时间,充满厚重感、纹理丰富的夯土墙频繁登陆各建筑媒体版面。材料环保、热工性能优良、复兴传统手工艺文化等等说辞,往往会成为这些夯土墙的注解。除了文化和美学上的强烈观感,夯土墙的力学性能以及经济成本上的巨大短板成为批评者有力的理据。部分呈现为“夯土”面貌的项目为了克服其结构和性能的种种弊端,加入大量石灰以及钢筋进行结构增强,使得“夯土”实际上已成为“夯混凝土”。而当粘结剂大量加入之后,夯土虽在结构上得到增强,但也因为孔隙被填充而失去了原有的热工特性,可以降解回归土地的属性也就随之消失。“夯土”本身以物理为主的建造过程,因加入了大量化学反应,“夯”这一动作也似乎失去了其本身在建造过程中的决定性地位——如果可以通过“混凝”足以达到建造的目的,“夯”还是必须的么?夯土的纹理是否快速远离了其技术源头而成为了某种新的刻奇(kitsch)?

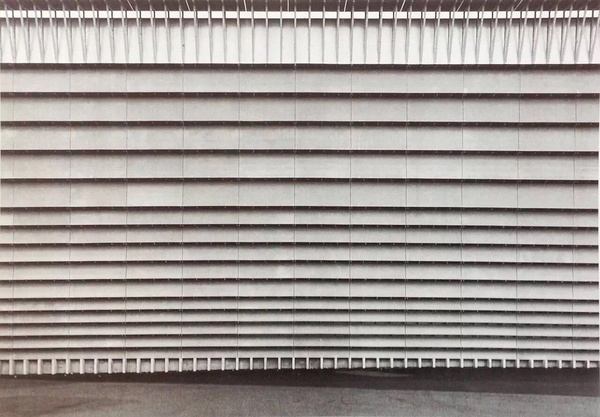

Martin Rauch 和 Herzog & de Meuron 共同合作完成了这座目前欧洲最大的夯土建筑:坚实的夯土围合了周长100米、高11米的厂房。不同于传统现场支模、手工建造的工艺,本工程的土质构件由附近工厂预制而成。该工程历时共16个月。

不可否认的是,夯土墙对某些人群确实有着强大的美学吸引力,如果不是滥用,那么在适宜的建造条件下,也许仍是很好的选择。若我们将对正当性的讨论暂时搁置,除去种种可以量化考核的建筑结构和物理性能,我更感兴趣的是为什么这类建造能够产生感知上的诗意。甚至即便不是夯土,例如 Herzog & de Meuron 的一期利口乐(Ricola)仓库,Peter Zumthor 的瓦尔斯温泉浴场和德国 Kolumba 博物馆,这类立面上呈现出横向叠加纹理的建筑,为什么我们会觉得它们美?为什么这种形式会唤醒我们对于岁月和历史的感知?为什么横向线条的具象几何会引起我们对于大地、对于时间、对于重力的联想?

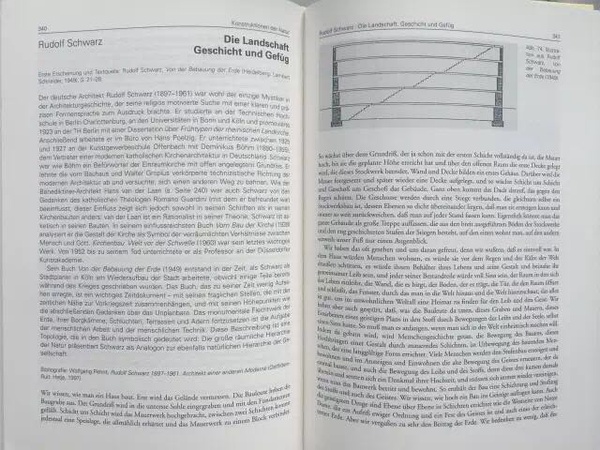

在 ETH 求学期间,《建筑理论》(Architekturtheorie)这门课解答了我们许多类似的疑问,在 Prof. Dr. Ákos Moravánszky 老师开出的书单中,Rudolf Schwarz 的一篇短文给我们分享了一条线索。原文的语句呈现出散文式的结构,以个人化的方式解读了大地的构造。这种个人化的解读,与其说是解读,毋宁说是一种将感官和理性都全面解放的创作。它并非漫无边际的畅想,而是一场慎密的思维推导。从具体的建屋造房,到地层构造的演变;从对时间的抽象思考,再到整体意义的叠加。作者循循善诱,以略带现象学色彩的方式带领读者沿着作者的思考路径快速回顾了一遍大地漫长的“沉积史” 。在“历史”的回顾中我们也许会发现,大地万物可能都具有着某种同构的属性,而某些无法言说的美,或许正来源于它的同构所指向的更高层级的自然史。

这种思维的方式,让我意识到对于自然的理论性思考是可以参与到设计的构思中去的。Schwarz 诗意地描述了一种厚重的大地随着时间层层累积的想象,在他的描绘里,日常经验中趋于静态与永恒的地球实体变成了人类智识理解中动态堆积的过程。若我们精读 Schwarz 这一思维游戏的开始,会发现它源自于一个十分大胆的类比——大地的“建造”类比于人类房屋的建造。全文在结束这一类比的引子后,便不再涉及任何建筑学的讨论,然而这一在文章篇幅中看似无关紧要的类比,恰恰是本文的题眼,也是其被选入建筑理论课中的原因:Schwarz 将大地的自我“建造”类比为房屋建造的同时,也暗示了反向类比的可能。大地那缓慢堆积,无限向地底绵延的土层所带来的厚重与永恒的联想,难道不正与我们千百年来所钟爱的“砌石”建筑那厚重感与纪念性如出一辙吗?

于是,从 Schwarz 所述 Geschicht(层构)的联想进一步延伸,我们会想到 Gottfried Semper(他也是 ETH 建筑学院的创立者)对于建筑四要素的论述:他认为今日纷繁复杂的建筑表象,都源于原始棚屋的四要素:基座、构架、围护与火塘,而这四要素又分别对应于人类最早拥有的四种制造技术:砌石、木构、编织与烧陶。这里与 Geschicht 对应的,正是“基座——砌石术”这一组要素与技艺。这一感性理解与理性分析的贯通,让我们进一步理解到,为什么“砌筑”的建筑物充满了历史厚重感“nostalgic”的氛围,这一从材料,到建造方式,再到成品效果的产生的联想究竟都指向了怎样的建筑认知。因而我们也明白了,Kahn,Lewerentz,Zumthor 的砖,都有着怎样的不同:Kahn 与 Moneo 用的砖,精确齐整,其指向的联想是工人劳动的结晶;而 Lewerentz 的粗灰缝与 Zumthor 的超扁平砖,都砌筑得不那么规则,充满了自由与偶然性,更像是自然形成“Geschicht”(层构),其指向的是建筑与土地地层,在视觉维度之外与时间的关联。

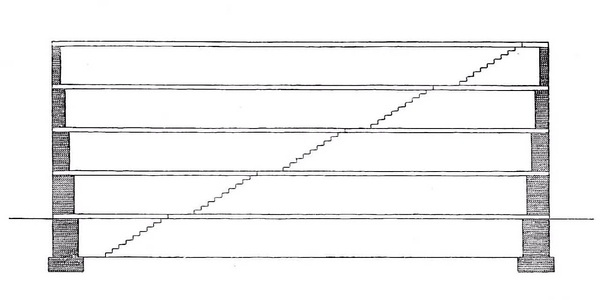

本文的配图是一大亮点,其中所展现的思考既有着德语思维的精确,饱含深意,却也不乏诗意与浪漫的解读。行文中有许多作者抽象出的概念,比如“线索”(Faden, Fädchen),若只是阅读文本也许不易理解,但在配图中作者都有作清晰的交待。我们可以把这个“线索”理解为作者在地下挖出的一条条 Z 轴,如果一层层的地层代表了某一个时间瞬间的断面,那这些 Z 轴则是在不同位置上时间的纵向钻井。

对翻译感兴趣的读者,可能注意到题目中的 Geschicht 和 Gefüg 两词是理解文本的关键,也是贯穿德语原文全篇的线索。对于第一个 Geschicht,它来源于 Schicht,意为“层”,与英语 layer 接近,其动词形式“分层”为 schichten (layer, layering),被动式为 geschichtet(layered),“抽象概念的层构”写作 Geschicht,即为题目用词,而德语的“历史”写作 Geschichte,两者构词上只有细微的差别,读者若想理解此文,需理解德语原文中相似的构词所带来的意义关联。这种构词的相似性,不太恰当地也许可以类比中文的“日历”与“历史”。第二个词 Gefüg 则来源于 Fuge(gap),它指两个物质相接时中间产生的“分缝”、“接缝”(名词),比如两品砖或两块石板层叠时中间的夹缝,其动词“接缝”、“填缝”为 fugen,被动式为 gefugt,“抽象概念的缝接、缝合”则写作 Gefüg,即为题目中的第二个词。而德语中另外一个相似但不完全同意的词 fügen 则意为将东西“连接”、“整合”成整体,抽象概念的“整合”、“接合”或其事物结合在一起的“结构”、“构造”写作 Gefüge,与 Gefüg 相似。如果认为语言代表了思想,那么德语中这两组相似的构词或许正说明了母语使用者在潜意识里对这两个概念的自觉理解。

译文原文来源于作者在1949年出版的《大地的建造》(Von der Bebauung der Erde)一书第一章《地景》(Landschaft,英语 Landscape),因年代久远,也因作者个人化的行文风格,翻译存在难度,许多德语中带有思辩色彩的遣词造句可能无法完整呈现,译文若存在疏漏,也请各位读者指正。

在 Dr. Ákos Moravánszky 老师退休之际,特撰短文一篇以谢师恩,也希望将我们所收获的养份与国内读者分享。

特此感谢各位编辑与校对为译文所作出的工作。

作者简介

李博

瑞士苏黎世联邦理工大学建筑学院

苏黎世 Meier Hug Architekten AG 建筑事务所

程博

瑞士苏黎世联邦理工大学建筑学院

苏黎世 Huggenbergerfries 建筑事务所

版权声明:本文版权归有方所有。转载请通过邮件或电话与有方媒体中心取得授权。

上一篇:建筑摄影课23 | 苏哲维:把建筑还给城市

下一篇:中国空间设计考察——基于两个展览的机缘与挑战 | 中国空间研究计划12(附)