魏春雨:湖南大学建筑学院院长,地方工作室主持建筑师。

导读:5月26日晚上20:00-22:00,魏春雨讲座《图式再现》在有方空间举行。以意大利形而上画派画家契里柯与建筑师阿尔多·罗西为切入点,魏春雨深入探讨了图式语言的研究;并结合自身及主持的工作室的实践,呈现其建构的图式语言。以下为讲座全文。

早年读研的时候,我就一直很想做图式研究,当时曾短暂地研究过结构主义流派里的类型和结构的议题。后来在自己的设计实践中,我慢慢地发现了深层结构与原型的关系,即是今天谈的图式。讲座要讨论的内容,一个是以意大利的契里柯为代表的形而上画派,一个是阿尔多·罗西为代表的新理性主义。在研究这两者的基础上,结合自己主持的地方工作室设计的三个项目,讨论如何建构自身的图式语言——地域类型,地景分形,场所语义。

提到远古的图式语言,英国的巨石阵可谓是不得不提的一个。它在某种程度上触碰了我们对自然神秘的感觉。人类有着某种共同的集体无意识的心理图式,这些东西能够触碰到人类共同的心灵支点。再者,如同拉斐尔的名作《雅典学院》里传达的那样,在以思想先行的西方社会里,智者与思想家们建立了理性思维,这也是为什么后来西方的建筑体系,可以相对快速地与社会对接。今天讨论的“图式”,与理性思维有着密切的联系。

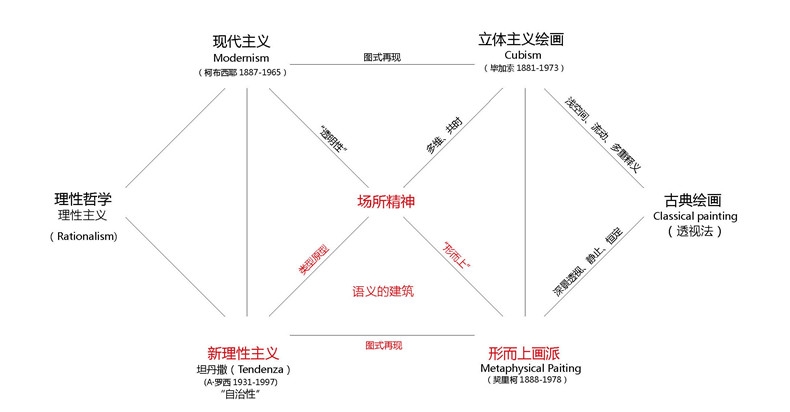

我们整理了一张西方理性谱系图。所有图式的概念来源于康德,在此之前最早的开拓者是笛卡尔和弗朗西斯·培根,他们在先验与经验的基础上通过逻辑推理,建立理性的基本体系。康德的古典理性哲学影响了后来的叔本华的唯意志论与胡塞尔的现象学,它们都强调主体自身的某种体验。

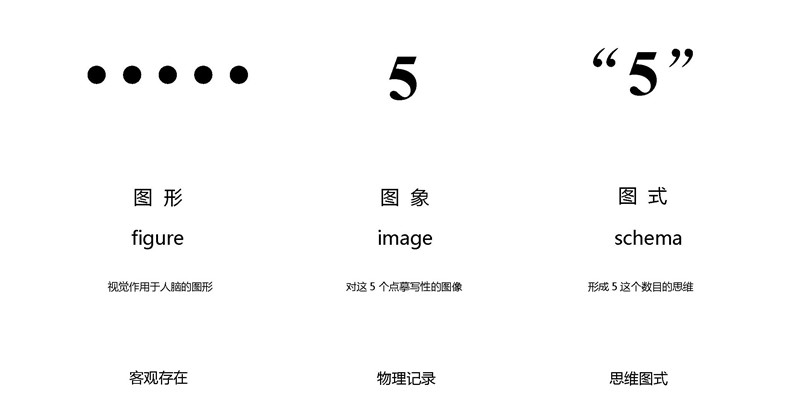

下面这张图,形象地说明了图形、图象、图式这三者的关系。最左边的是五个点,它是一个很直白的“图形”,人脑可以直接反应出来;当人们将这5个点转化为摹写性的图像时,它就成为了“图象”;而促使从“图形”到“图象”转化的这个思维过程就是由“图式”来主导的,它涉及到人们认知社会的深层结构。因为5个点的数量不多,我们可以在大脑中直接形成具象的5个点的视觉印象,但是如果眼前有更多的点,例如1000个点时,我们就只能利用一种图式——“抽象的数理思维”来形成概念了。

图式,指的是人脑中已有的知识经验的网络,是存在于记忆中的认知结构或知识结构。在西方理性谱系中,提出图式这一概念的康德,将图式看作是一种“潜藏在从类心灵深处的”技巧;而认识心理学的代表人物让·皮亚杰认为,图式是指一个有组织、可重复的行为模式或心理结构,是一种认知结构的单元,一个人的全部图式对组成一个人的认知结构。在当代科学中,与图式相关的概念有许多,比如计算机科学中的系统(system),或者是几何学中的分形(fractal)等。

讲座提及的图式语言,是设计思维中存在的某种深层结构的东西,探讨它们是如何反映在历史建筑和当代建筑之中。在建筑史上,许多建筑在建造时都是相对独立的,但后来的研究者发现它们有着共同的几何形式:最早的曼陀罗图式原型,由近代瑞士心理学家荣格发提出,其强调其以中心点、十字、圆形、方形等几何形式相互结合,并共享一中心的抽象完形,而其通过“投射”过程,在不同的历史建筑中得到再现。

投射”原本是一个心理学术语,它指的是认知个体把自身的价值观和内心情感暗射到客观存在的对象上的一种心理学现象。瑞士精神科医生、精神病学家罗夏在其著名的“罗夏墨迹”实验中表明,不同的实验者面对此图像会产生不同的联想。比如性格浪漫的人看到的是一个天使,但我看到的是一个长着翅膀的魔鬼,也有人看到了煽动翅膀的蝴蝶。这个很有意思的实验证明了一点:即便是简单的投射行为,一个人的自我认知与其心理图式是不一样的。

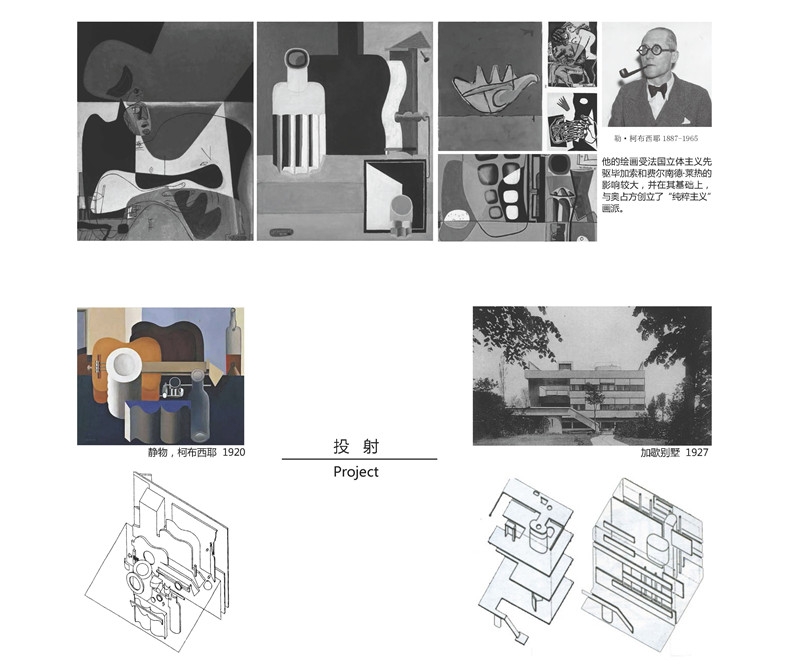

在建筑学的范畴内,柯布是大家很熟悉的建筑师。我们尝试着从他的作品出发,解读他的图式语言。在柯布早期的加歇别墅中,如果我们只是从现代主义的教育角度出来,那它代表的仅仅是水平长条窗、架空开放的地面、屋顶花园等要素。但它在深层结构上对应的是什么呢?柯布在1920年代的一幅画中,将许多东西挤压并置在了一起。我们如果把画中内容的结构打开,利用柯林·罗的透明性解读这幅画的图式语言,可以看出图中被拉开的各种层次。事实上,柯布的画作里有着自己的某种建筑原型,正如画家在创作时,实际上描绘的是自己心里的图式,而不是简单的摹写。依照这个逻辑,我们可以将加歇别墅拆解成为不同的结构层次。正如弗洛伊德曾经说过,某种无意识才是最真实的世界本源。真正的无意识,是自己在混沌状态中最真实的表达,其投射到建筑师身上,真正的建筑行为具有某种自治性。

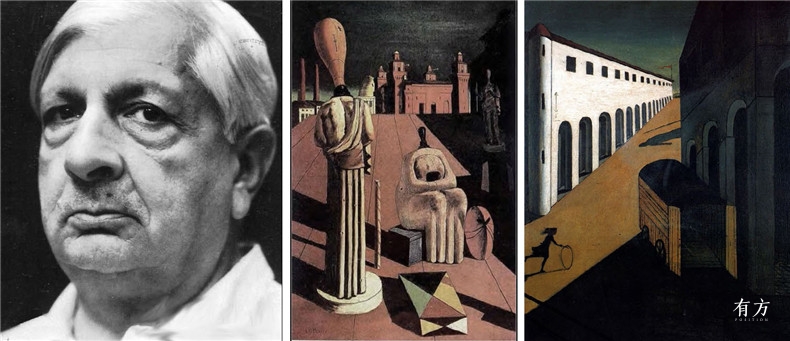

今天探讨的一个重要人物,是创立于20世纪初的意大利形而上画派创始人乔尔乔·德·契里柯。他曾提过,每个物体都具有两个视角:一个是平常的视角——每一个人的平常看法;另一个是精灵式的形而上的视角——唯有少数的个人,能在洞悉的境界、形而上的抽象里见到。

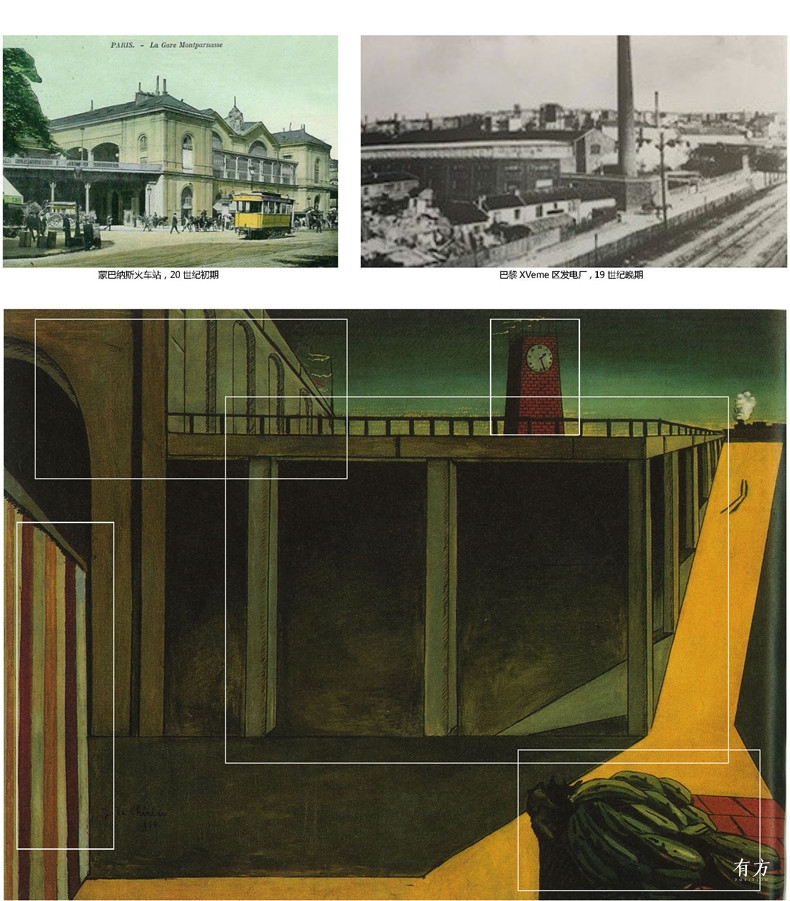

作为意大利人的契里柯,出生于希腊,其父亲是一位建筑铁路工程师。在契里柯的童年生活里,火车与站台成为他熟悉的场景记忆。后来这些元素在他的画作里经常出现。青年时,契里柯前往慕尼黑,在那里受到了阿诺德·勃克林、马克思·克林格尔等德语系画家的影响,对契里柯绘画风格的形成具有重要意义。比如说,在契里柯绘画中经常出现的手套,并非单纯的实存物体,而是对事物的一种象征。这种对拜物形式的情感与解释,与契里柯在慕尼黑时受到象征主义画家马克思·克林格尔的影响不无关系。

在希区柯克的某部电影中,其中一个场景是病人去找心理医生咨询自己的一个梦境。据病人描述,在梦境里,自己的周围有很多双眼睛,还有剪刀飞来飞去。 心理医生给出的答案是因为病人当时在住院,护士们都是带着口罩只露出眼睛,并且经常拿剪刀剪纱布。这里反映的是某种心理暗示,对应了弗洛伊德的有关精神分析中的观点。

我早年就对契里柯的画作感兴趣,特别是画作里的建筑。他的画里,有着许多共同的特征:从透视学的灭点来分析,里面的建筑透视是不准确的,灭点总是不在视平线上;在他的画作里有着许多经常出现的意象,比如前面提到的火车与站台;描绘物件的影子一定是投向观者的;画作里的场景一定是静态的。另一方面,契里柯画作的静态里又蕴含着极大的不平衡和动态,他受到象征主义画派的影响,认为瞬间可以表达永恒,有限的具象可以表达抽象。

我们可以看到他在《一个秋天下午的谜》里故意犯的透视错误。同样,在他的另一幅画《一条街道的神秘与忧郁》,透视并不正确。这幅画里仿佛能让人听到推铁环发出的沙沙声响,就像我们看到“罗夏墨迹”实验一样,我相信它会唤起每个人不同情景的共鸣。

我最早接触契里柯的一幅画是《不安之旅》,这幅画与我们小时候对周遭的社会本能的恐惧非常契合,画面里充满了不安感。在契里柯不到17岁的时候,他父亲就去世了,我相信他对世界充满着不安,后来他一直在画作里表达某种忧郁和不安。再到后来他画的无面部器官的模具,其原型来自于儿时母亲制衣用的人偶模型。因此,通过契里柯的画作,我们得以了解他的大体经历。有趣的是,后来的评论家并不觉得他的画表达的是颓废,因为里面蕴藏着某种张力。

在罗西看来,有既定的原型就已经足够,不需要再创作新的模型

受到契里柯画作影响的建筑师里,不得不提意大利新理性主义代表的阿尔多·罗西。罗西最大的贡献在于把城市和建筑相对独立的两个范畴,在以下的两个层面上将其融合。其中一个是共时性,从横向的角度看,城市的形态是由很多建筑共同组成的。另一个是历时性,从纵向的角度看,它历时性的一面是由类型形成的,是在特定的城市里经过长年的历史文化沉淀而形成的。在罗西的观点里,我们并不需要再创作新的模型,有既定的原型就已经足够了。

因为早期有关注过类型学,后来我偶然间看到契里柯的画时,开始本能地有点怀疑,罗西的设计是不是有受到契里柯的影响呢?虽然契里柯的画是现代的,但里面包含着许多神秘主义的、甚至很古典的元素;而罗西,在当代主流的建筑浪潮下,仍然固守着极少的建筑类型,提出了深层结构、表层结构以及建筑类型学,强调建筑的某种自治性。在罗西的观点里,类型是按照需求对美的渴望而发展的。他认为类型是相对固化的,不需要随着社会、形态、功能的变化而变化。后来的类型学家将它总结为功能类型与形式类型可以分离,类型里具有某种永恒性,至于里面放置什么样的功能空间是次要的。这一观点,与现代主义的“形式追随功能”完全是唱反调的。

近年来,有许多学者开始研究建筑的自治性与永恒性。我们不妨自问一下,为什么契里柯与阿尔多·罗西这一批人都出现在意大利,而不是在其他国家?原因是意大利的传统太强大了,他们生活的环境里到处都是古建筑。他们认为建筑是一个识别的过程,为了取得建筑的自治,需要重建理论基础;建筑有着其自身的体系规律。建筑不是一个对应的环境的发射器,它不追随也不专注于政治、经济、社会和技术上的事件,而是更在意自身的创造性。

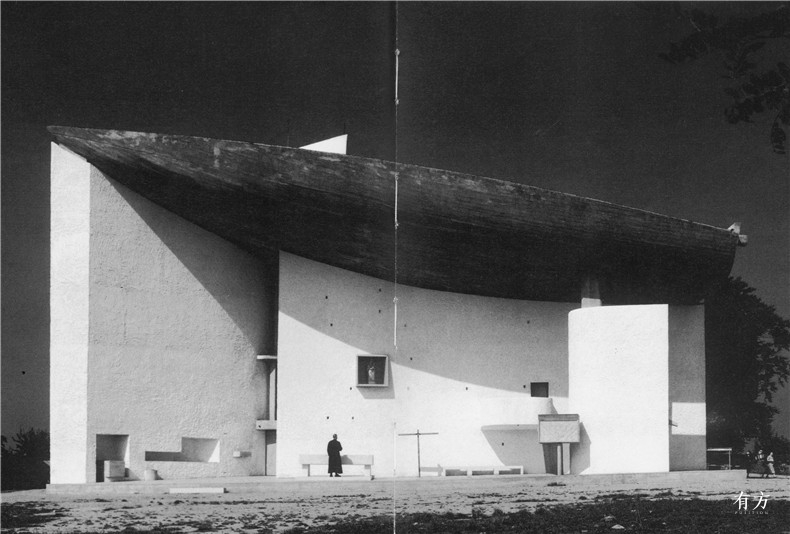

关于以上的观点,我表示将信将疑。不过可以确定的一点是,每一位建筑师都想把自己内心的某种情怀通过建筑表达出来,而这一点真的可能跟社会、经济、技术、思潮没有关系。这种观点听起来带有反动性,甚至会有人认为它很狭隘,但有时事实确是如此。我们不妨思考,在过去看到太多太多的建筑,但有哪些作品超过了帕提农神庙,万神庙,或者是朗香教堂?随着社会、经济、信息网络的变化,这些作品应该已经从我们的脑中清零,但为什么它们越来越显现呢?

许多人并不承认所谓的建筑是自治的过程。事实上,自治和他治并没有绝对,在我看来,建筑的自治经常被人们忽略,我们让建筑承载了太多它承载不起的东西。

契里柯的画作里,虽然描绘的都是手套、影子、火车这些题材,我们为什么可以从里面的场景中解读到很多信息呢?

我之前查了很多资料,但没有找到阿尔多·罗西受契里柯影响的资料。前年在苏黎士与一位学生提到,在1973年的米兰三年展中,阿尔多·罗西承认自己有受到契里柯的影响,在当时罗西策划的“理性建筑”展览板块中,从中可以窥得其与契里柯绘画的关联。

罗西认为,永恒性来自于建筑表达理性和简化的气质,多余的东西可以剔除,而建筑的基本方法早已确定,因为建筑中一直存在着固定的类型。20世纪70年代初,罗西在意大利策划了米兰三年展,在名为“类比城市的”展览上,出现的是人们非常熟悉的经典建筑原型,诸如万神庙等建筑依照一定的逻辑关系形成的场景。在罗西看来,人们需要做的事情是,把经典的建筑原型结合在一起,编排好剧目,最重要的是确定它们之间的关联性。

事实上,如果我们从不同的视角看问题,也许可以离事实的真相更近。罗西的精神世界受到了同时代的契里柯影响,而这个对画家的解读又能追溯到弗洛伊德分的精神分析。从这一点出发,建筑有可能真的不是一件很客观的事情。

契里柯引领的形而上画派,以及罗西为代表的意大利建筑师发起的新理性主义运动,在历史上并没有持续很长的时间,在当时没有引起太多人的关注。后来我们借助视知觉、现象学的分析,以及荣格心理学的分析,可以总结出形而上绘画与新理性主义的关系:

在心理层面上,形而上绘画是无意识的梦境、个体的记忆,而新理性主义是集体无意识、记忆的历史沉淀。在空间层面上,形而上绘画表达的是有意错乱的深景透视,而新理性主义是遵循透视法则下的深景透视。在时间层面上,形而上绘画通过解构、消泯时间,借一时喻永恒,而新理性主义则以人类的心理结构创造建筑的永恒性。在形式方面,形而上绘画重复雕塑、烟囱、火车、钟表、拱廊等母题,而新理性主义则是重复基本的柏拉图式的几何母题。在光影表达上,形而上绘画与新理性主义的共同之处是,影子长而浓重,并向观看者的方向覆盖。

在意大利理性主义运动之后,克里尔兄弟(Leon Krier &Rob Krier)在类型学的基础上,建立了一整套有关城市形态学方面的理论,将欧洲的全部广场进行了类型化。建筑师格拉西(Giorgio Grassi),则是更加强调集体记忆对建筑形式的影响。以马里奥·博塔以及路易奇·斯诺奇为代表的提契诺学派,把意大利理性主义思想与传统的地方建筑相结合,秉持一种基于地方文化的现代建筑理念,比如说,在其代表作品的贝林佐纳城堡改造里,可以看到很强烈的历史原型。

我们现在学习的体系,包括现代主义在内,都是建立于理性哲学的基础之上的。如果说早期的现代主义是彻头彻尾的理性主义,那么它通过图式再现对应的则是立体主义绘画,它是浅空间的,所有的东西都被并置在同一个时空中,强调流动,通过二维能够看到三维的东西。而新理性主义以及建筑对应的是形而上画派,他们强调的是深景透视,表达空间的恒定与静止,借助具象表达抽象。

我自己做了这么多年的建筑设计,越来越觉得建筑设计是一件很自我很唯心的事情。当然,我也不知道这样子往下走的路会不会越来越窄。现代主义伟大的旗手柯布其晚年的作品,在我看来它们是某种回归,从早期柯林·罗分析他作品的透明性可以看到,柯布在早期的建筑,事实上是在某种原型图式逻辑下的组合,并非像柯布在《走向新建筑》那本小册子里描述的那么革命性和彻底。

我在现场看柯布的朗香教堂时,没办法覆盖自己原来在书本照片中了解和固化的心理图式,直到回来之后我满脑子仍然是过去的照片里形成的影像。契里柯的绘画也是同种道理,它们已经成为了某种心理图式。按照罗西的说法,一旦变成了心理图式,那它们就是恒定的,不会轻易改变。在我的认知里,照片里的朗香教堂就是真实的存在,而不是我去现场感受的真实。

我们在湖南大学设计完成的建筑学院与法学院里运用了水刷石材质,在不同条件的阳光下,会让我想起朗香教堂以及契里柯的画。我特别喜欢下面这张照片,原因是在自己心里有这样的一张心理图式。换言之,是不是在设计的时候,其实并没有所谓的如何去体现功能、如何去排列构图等操作,而真正起作用的是自己心里的图式。这样看来,建筑设计有可能是一件很自我的事情。

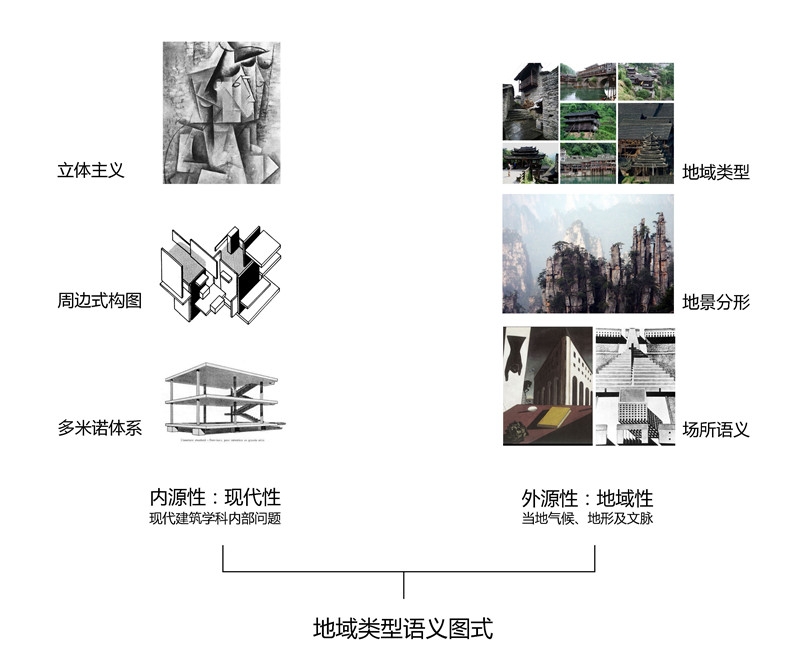

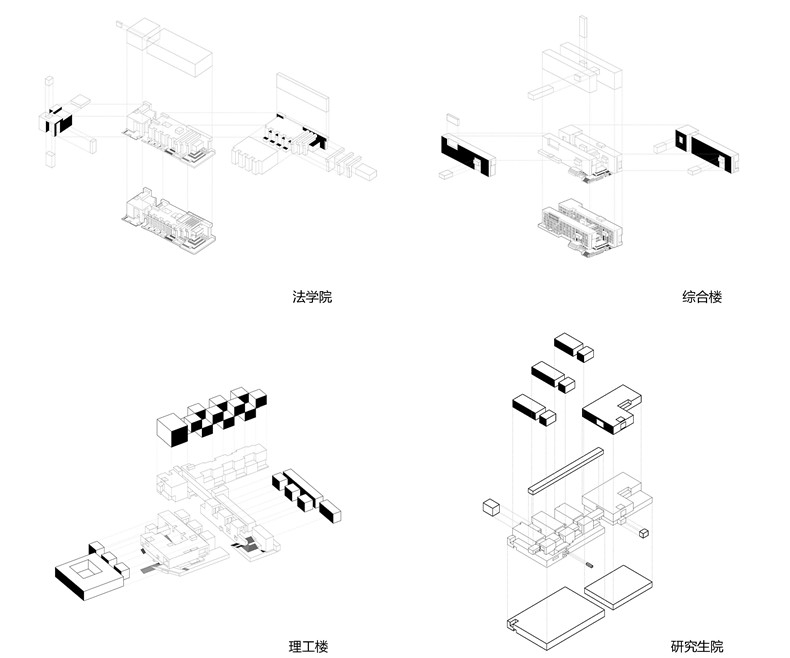

关于现代主义,无论大家承认与否,我们接受的建筑教育与思维模式,都是拼贴的、立体的、多维的。我们将其定义为近些年地域创作图式的内源性,即是基础的结构原型,它反映的是现代建筑学科的内部问题。在地方工作室实践与研究中,如何体现图式的外源性呢?我们将其分为三类:其一为场所语义,其二为地景分形,其三为地域类型,并将其作为自己过往缺乏历史性的知识的某种修正和补充。

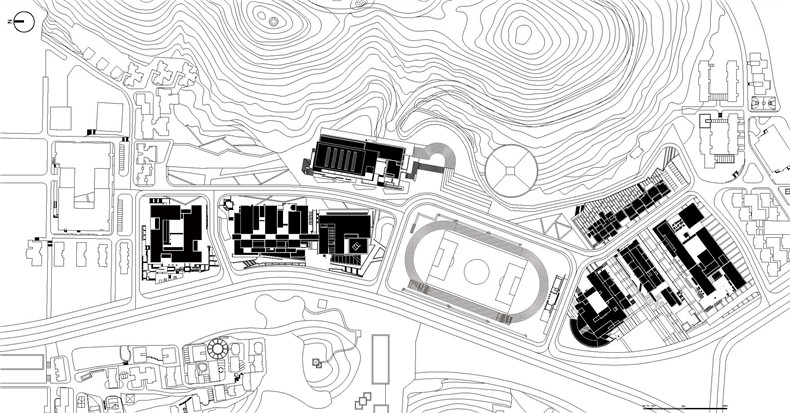

在从2004年开始着手的湖南大学新校区设计上,我们希望可以实现某种场所的语义,印证契里柯和罗西提到的某种原型,并实现某种精灵式的视角画面。从某种程度上讲,这是一件很主观的事情。

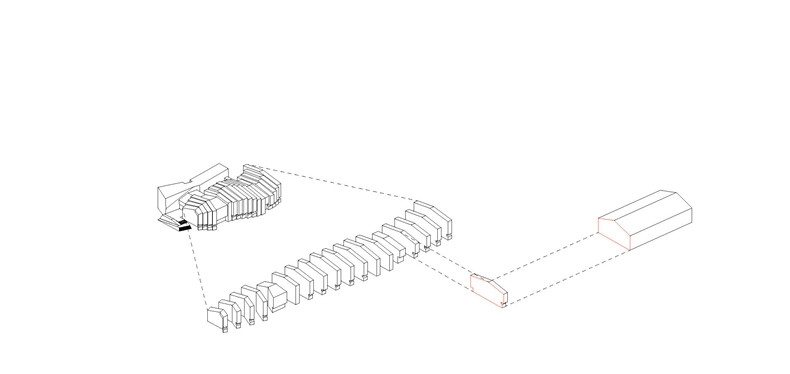

在整个校区中,我们最想做的是建立某种类型原型,用罗西所谓《类比城市》的方法,在新校区的不同建筑单体之间,并非采用所谓的功能和形式的对位关系,而是用所谓的原型去进行设计。直白地讲,这件事情是挺“反动”的,带有一定的冒险性。当时我们一直在找“间”的空间逻辑与类型图式,使得观者看到的始终是一种线型关系,一种时空拉开的关系。在楼与楼之间,我们有意地拉出契里柯绘画里深景透视的街景,找寻中间“空”的部分,通过简单的逻辑进行组合,产生深景的、具有某种历史场景感的东西。在理科院楼的设计里,我们的设计里并没有种植树木,希望以此模拟契里柯的画中场景。在这个设计里,我们通过狭缝空间去表达具有未知感的阴影。原有的场地上,我们保留了两棵树,但目的并非绿化,而是以此方式产生仪式感。

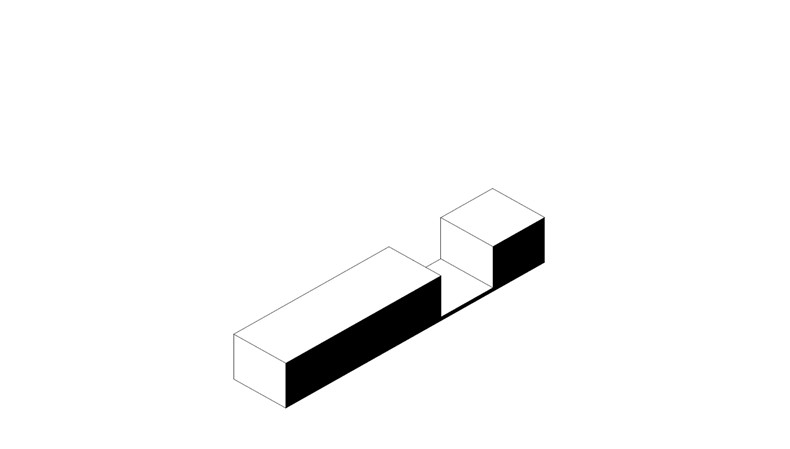

在理工楼的设计里面,整个建筑的长度并不算很长,本来是一体性的建筑,我们在设计中将其强制性地打断,在功能上并没有起到“加分”的效果。然而,打断之后产生的“间”,形成了某种场所感,而这种场所感,并非功能使之所以然的东西。在我看来,空间尺度带来的变化,有时远比造型变化来得更有意义。

另一个作品是去年完成的李自健美术馆。最开始的时候,我们希望借助某种光影产生时空轮回。顶部的圆环像日晷一样不断变化。在我的想象里,完成后的美术馆应该是安静的。不过后来完工之后,看到有许多观众在里面参观,这样的场景也是挺好的。我们希望用最纯净的类型化语言来设计。

地方工作室主要的设计作品在湖南,在这里有三分之二的地貌为山地、浅丘、湖区及湿地。因此,在地方工作室的图式语言里,地景分形是其中是一种。在张家界博物馆及市民广场的项目中,我最开始画的草图简直称得上是一团乱麻,然而这其中有着某种心理图式和原型,这一原型来自于张家界石英砂岩峰林地貌。每一片(山峰)都相似,但每一片都不一样。当它们组合在一起时形成了很震憾的效果。我们抽取出其中的一个基本类型原型,将其分形演变,以一定的逻辑组合拼贴,合成最终的建筑。完工后的张家界博物馆与周围很不一样,因为地方工作室的做法,是对地景的某种诠释,我们只是在做分形抽象,既而投射到作品之上,并没有发明创作任何东西。

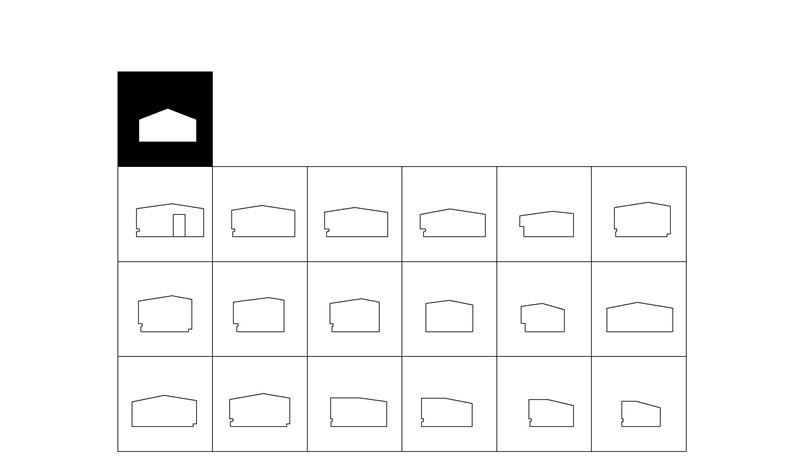

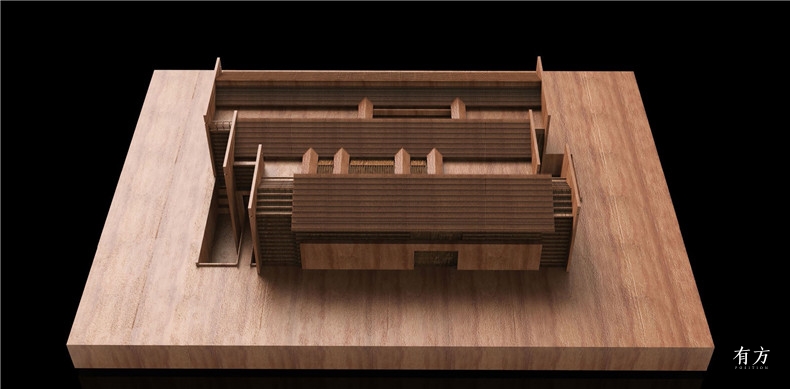

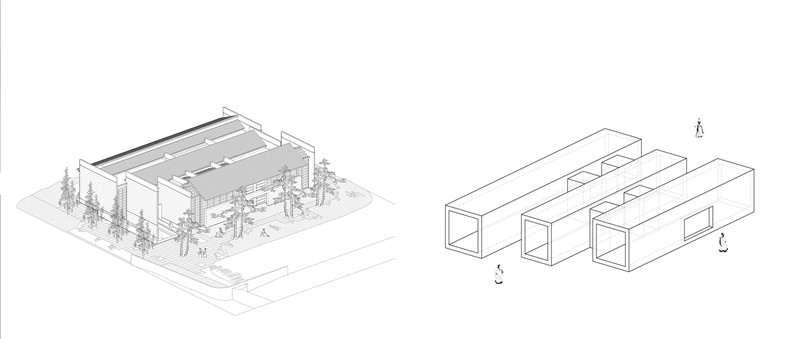

在地域类型上,地方工作室致力于寻求具有地域普遍性类型的形态特质,尊重地域类型、关注地域类型的现代适应性,并以此为基础建立一套地域类型学的设计与认知价值体系。在中国书院博物馆的设计上,我们找寻的原型是不远处的岳麓书院里一排排简称为“斋”的空间。在书院空间里,并没有附加雕梁画柱的地方,我觉得这也是书院建筑耐看的其中一个原因。屋顶是简单平直的,“斋”与“斋”之间呈线性关系,里面有许多小的天井空间。我们对原来的房子进行了某种解构——将屋顶与墙分离。在中国的传统建筑里,承重体系与维护体系是可以分离的,墙倒屋不倒,从某种意义上讲它是现代性中很强的类型属性。我们希望在书院博物馆中将这一点诠释出来,既而表达它的现代性,屋面用的是陶杆,而瓦当用的是核桃木,它们并非传统的材料,但远观时它们又是传统的,当树叶会落在屋顶上,形成斑驳的漫反射,使得屋顶完全“消失”。

地方工作室这几年关注建筑的某种自治性。工作室之所以起这个名字,因为“地”即是土地,本土和偏居;“方”则是带有人工的属性,也有内律和约束的意思,“地方”将自然和人工两者集合,我们希望工作室的设计作品里,会有建筑的自律性与自治性。以上是我们粗浅的一些探讨。

备注:

文中的配图,均为魏春雨地方工作室的研究成果,版权归作者所有,如需使用,请与魏春雨地方工作室取得联系并获得允许。

版权声明:本文版权归有方所有。

136****2441

3年前

回复