导言:刚刚结束的奥斯卡颁奖典礼上,最终“戏剧性”斩获奥斯卡最佳影片的《月光男孩》,让不少人感叹在过去一年里“黑人电影”的崛起。不止是电影界,建筑界有着这么一位非洲建筑师,近年来大放异彩,成为镁光灯下的聚焦点。他就是弗朗西斯·凯雷(Diébédo Francis Kéré)——来自中西非腹地的布基纳法索建筑师。

或许这个名字在国内媒体鲜有出现,但相信许多人对英国一年一度的蛇形画廊并不陌生,西扎、SANAA、卒姆托等知名建筑师都曾操刀设计这一装置。今年的展亭,即是将由弗朗西斯担纲设计。事实上,弗朗西斯并非一夜成名,早在2004年,他凭借在家乡Gando设计的小学项目,获得了阿卡汗建筑奖。这个建筑师的背后有着哪些故事?又有着怎样的建筑哲学?

弗朗西斯·凯雷成长于布基纳法索,一个位于中西非腹地的小国家,亦是世界上最贫穷的国家之一。长期的法国殖民历史打开了这个国家的视野,带来了水塔和文字,也带来了对西方文明的崇尚。在城市发展方面,首都瓦加杜古(Ouagadougou)延续着对巴黎奥斯曼格状路网的复制;在这片土地上松散而平坦地扩张着。这座城市里,代表着最高追求的“现代化”大厦则遵循着对欧美建筑粗糙的模仿。

弗朗西斯出生的村庄Gando则更为原始,为了接受教育,他从7岁就得离开生活的村庄,只有假期时才能回到家乡。不过,这也给他的生活带来转变的契机。凭借着优秀的学习成绩,弗朗西斯获得德国的奖学金,进入柏林工业大学攻读建筑。德国的教育与自身的经历使他对故乡的“现代化”产生了批判:单纯的形式模仿和对现代材料的追求,使得无论在文化上还是在建构上,这些建筑与当地的传统或欧洲的现代都缺少联系。相对高昂的造价和对较为成熟工业体系的要求,使得现代建筑无法在更偏远的地区落实。城市格局上,宽阔的路网与低密度的传统住居也难以匹配,无法形成更为体验良好且有效率的城市空间。

带着这些思考,从大学起弗朗西斯就在课余时间打工与募款,大二的暑假他带着筹来的五万美金回到故乡,完成了自己的第一个作品:Gando小学。弗朗西斯曾提起,在小时候,村里的每一个妇人见到他都会给一个硬币,这种行为在当地是一种爱的表达。他开心地回家问妈妈为何大家都爱他,妈妈回答道,“这是大家都在资助你的教育,她们期待你能学成归来改善家乡的生活。”

这个期望也成了弗朗西斯此后的动力,自Gando小学之外,他通过相同的募款方式在Gando建设了许多项目,这些项目都集中于医疗、教育和社区服务。在这个过程中,弗朗西斯不仅是一个建筑师,也是一个社会活动家、演说家、部落的头领。他既是项目的甲方也是乙方,既是设计方也是施工方。建造上不断摸索和累积,使他的建筑语言和思想逐渐清晰和成熟。

布基纳法索处于沙哈拉沙漠与苏丹平原之间的萨赫勒(Sahel)地带,一年分旱雨两季。当地人选择在旱季建造传统的当地民居:选用湿润的黏土团,呈圈状垒起,待自然风干后覆盖一个茅草屋顶即算完工。因为尺度较小,一个壮劳力一天就可以建成一小间。但到了雨季,倾盆大雨会逐渐冲刷掉土墙,勉强撑过雨季后就要开始新一轮的建设了。因此在当地人的印象中,黏土是一种并不持久的材料。然而弗朗西斯看到了黏土不可比拟的优越性——良好的热学性能,以及就地取材的便捷。

弗朗西斯曾提起他在柏林参观密斯的列克之屋(Haus Lemke)并深受感动,密斯在这个红砖建筑里传递了一种朴素的美——通过简单的建造手段、控制开口和比例,带给人们丰富的空间体验。烧结黏土砖的颜色和质感,赋予建筑更为细腻的情绪表达。弗朗西斯的建筑中也表现出这种简洁,以及对黏土质感的热爱。

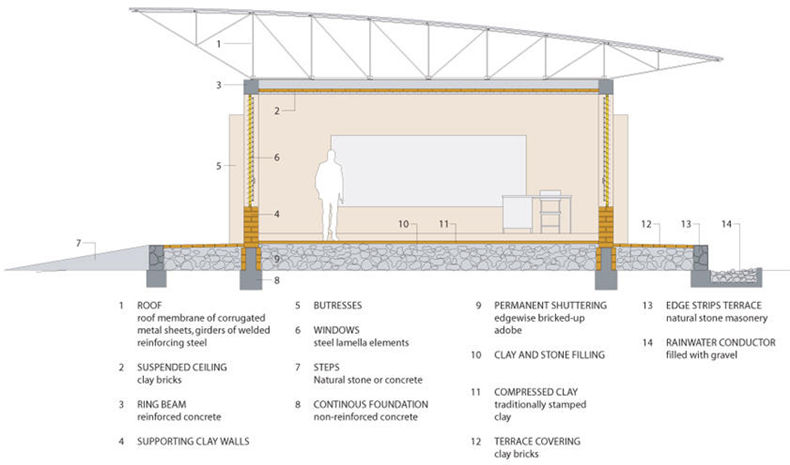

从Gando小学开始,弗朗西斯就发展出一套实用的剖面原型:抬高的混凝土台基,防止地面积水浸入;黏土的墙身和地面处理,确保人能接触到的地方在旱季也能维持适宜温度;大出挑的金属波纹板屋顶焊接在钢筋桁架上,为下部空间提供阴影,利用全年室外的风,从两层屋顶之间带走室内的热空气。

在此基础上,弗朗西斯对各种材料的处理进行了进一步的探索。他在大部分建筑中选择使用压制黏土砖(CEB-compressed earth bricks)。不同于烧结砖,压制黏土砖仅需人力用机器压制,而后风干即可,生产过程对环境无害。有时,弗朗西斯会将水泥渗入其中,以增强强度和防水性能(CSEB)。

获得2012 Holcim建筑设计大奖、同样位于Gando的中学项目中,弗朗西斯进一步尝试了用模版浇筑黏土墙。模版带来了光滑的水平肌理,相比黏土砖对人力的需求也小了很多。

在成本更为低廉的情况下,弗朗西斯会用传统的日晒砖,通过中间渗入草秆来增加强度,而后以黏土和石灰的混合砂浆抹平,最后表面再以黏土混合水泥作为抹灰罩面,通过控制材料混合的比例,罩面也可以达到不同的颜色。

有时,弗朗西斯也会选择融合几种立面处理的方式,比如在Opera Village这一项目中,屋顶、砖墙、黏土抹灰和混凝土圈梁,回应着内部空间的楼板和通高的拔风井,共同构成了立面姿态。

尽管弗朗西斯对黏土材料的处理并非首创,但他的诸多“动作”,契合在地的建造,带有浓郁的当地色彩。在Gando的中学项目中,弗朗西斯开始引入当地柳木,利用材料自身的特性,作为屋顶的敷面以及灰空间的边界。而从Atelier Gando开始,弗朗西斯也在尝试用木材与钢筋的结合,作为新的结构材料。

弗朗西斯还创新地使用了一些当地材料,例如在Gando的图书馆中,切割最常见的储水的陶土罐,将其使用在屋顶上作为天窗的通风口,排走室内热空气的同时,形成丰富的光影变化。而在Léo外科诊所和健康中心中,弗朗西斯选用纱网和大进深的木框作为窗户,保证了室内的通风洁净,同时避免了阳光的直晒。

此外,弗朗西斯也强调在自然层面上对场地的感知。他曾描述自己小时经常去附近的山坡玩,山上有大大小小的白色碎石,他经常找一块大一点的躺在上面睡觉,夜幕降临时,空气中的燥热冷却,慢慢就能感到从石头内传来的温暖,而他感到,这就是石头,这就是自然。在Opera village的项目中,弗朗西斯将岩石作为景观的一部分,小心翼翼地保留着。

在建构层面上,弗朗西斯的建筑有着地域性的批判和关怀。近年来因为其环保的特质,黏土建筑在欧洲也被大力提倡。包括H&dM、Boltshauser、Miller Maranta也先后和Martin Rauch合作,做了大量的实际建造和测试。然而在欧洲,除了可以采用工业化大规模生产的陶土立面砖,包括夯土在内的许多材料、黏土浇筑技术都价格不菲,较难有实质性的推广。而在非洲,弗朗西斯面对的是完全相反的问题——黏土和人力都是最易得的资源;依赖于工业生产的材料,反而成为了建造中价格高昂的部分。

弗朗西斯着眼于解决现实问题。在他眼中,大规模人力投入的建设项目,也是调动人们改善日常生活,唤起社区精神的方式。

“社区参与”这一概念,最早出现于艺术领域(social engaged art),强调人在互动中对事物产生的参与感,以及群体行为的意愿。弗朗西斯的建筑哲学,实则是“社区参与”在建筑中的体现。传统的“建筑改变生活”浪潮中,建筑师是建造的主体,社区往往成为被动接受的客体。在弗朗西斯的建筑中里,社区的人们亲自参与建造,并在建造的过程中改变自己的生活。

弗朗西斯的社区参与建筑的落实,一定程度上得益于当地村落的社会结构。以Gando为例,至今当地仍以部落作为社会单位,部落内部紧密联系。从Gando的小学项目开始,弗朗西斯所做的就是告诉人们,可以做什么,应该如何去做,然后号召部族所有的人参与其中。以此为契机,他培养了当地的建筑工人。弗朗西斯说,这种人才培养的意义在于,如果有一天自己死后,有人能继续建设下去。另外,布基纳法索的落后造成了劳动力的流失,不少年轻人走出国门从事底层的工作。拥有了专业建造技能的青年,可以投入本国切实需要的建筑工程中,无需背井离乡。

建筑本身,也为当地带来了切实的生活转变,先后建立的Gando小学和中学,让更多的青少年有了接受教育的机会。弗朗西斯也进一步将注意力聚焦于提高当地妇女生活水平和医疗条件上。这些切实的贡献,使得弗朗西斯在村中获得了族长般的威望。社区共同建设家园的自豪感,也使得当地的项目能够更为顺利地铺展开来。

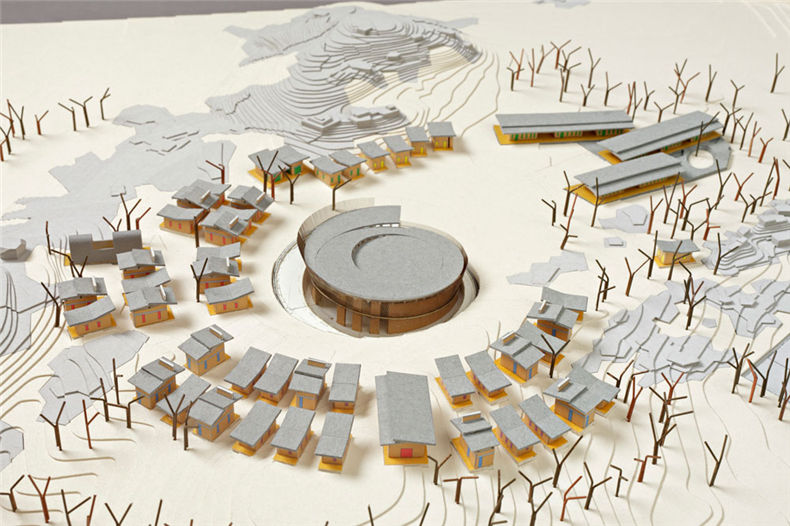

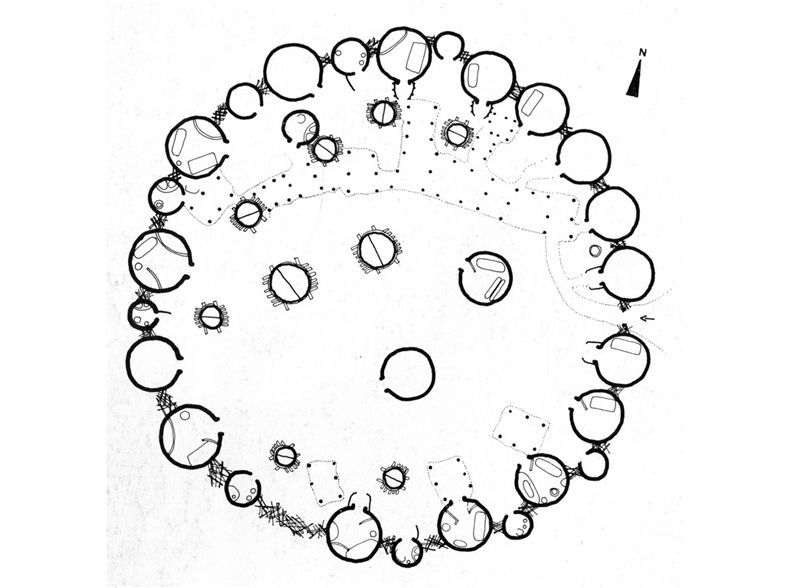

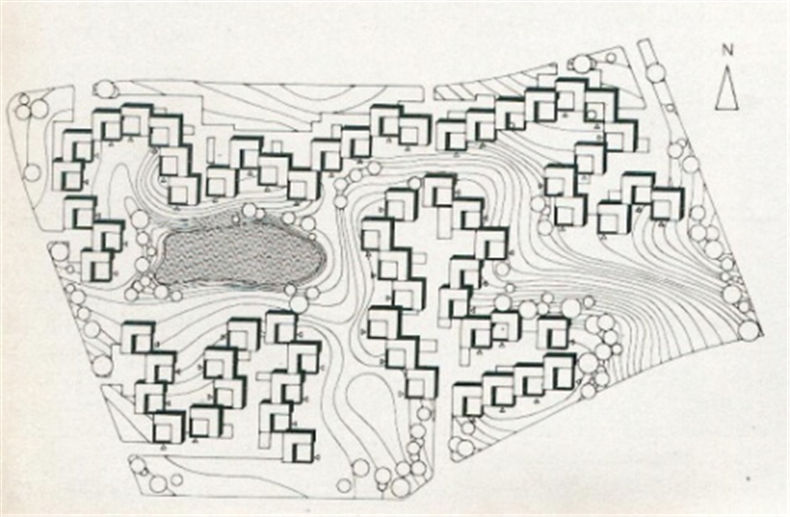

弗朗西斯的建筑中的社区参与,在建筑语言中也有体现。他对建筑组团中的公共活动空间非常重视,比如,在当地的项目里,总有一些圆型的下沉空间作为公共交流的场所,作为对传统村庄中圆型的男性议事空间和树下的女性聚会空间的结合。同时,聚落的形式在设计的总平面中也时有体现。Opera Village的布局就像一个中心向的聚落。而Benga河畔居住区则展现出了与Jo Utzon Kingo居住区相似的L型建筑单元和组团模式,有趣的是Utzon的设计灵感,来源于中国和伊斯兰的传统村落。

弗朗西斯的建筑实践,逐渐在欧洲甚至世界范围内引起关注。随着先后获得的阿卡汗建筑奖,BSI瑞士建筑奖等,除了在布基纳法索当地的建筑实践,弗朗西斯在其他地方获得一些项目,以及瑞士门德里西奥建筑学院(AAM)的教席。

弗朗西斯近年来先后参与了一些在欧洲的装置建筑展,如14年收到同为AAM教授的Grafton Architects邀请,参加皇家艺术研究院(Royal Academy of Arts)“Sensing Space”展览。弗朗西斯的装置占据了两个展厅的连接部分,他用白色亚克力板建造了一个沙漏型的甬道,参观者可以拿着彩色塑料管将其插在板上。渐渐地,甬道变成所有参观者的共同创作,呈现出一个有机化的结果,与初始的规整干净的白色空间大相径庭。

在之后的展览中,弗朗西斯也展示出相似的、强调社区参与的特点,时刻提醒参观者,这不仅仅是现代的艺术装置,也是非洲部族文化的根基和一种可能的解决途径。通过这种展示,弗朗西斯希望让更多的人能够参与到他的建筑项目中,成为社区建造的一份子。

同样的思想,在其教学活动中也有体现。在门德里西奥建筑学院,Francis常规的设计工作室讨论的议题也多是非洲的低技建筑、聚落,对社区的调动组织。从13年起他也进一步开展了冬季工作室并命名为“Building Reality” ,这其中的Reality既是在对非洲的现实的观察和了解中建造,也是实际的从根基起建成一栋建筑。弗朗西斯希望在这一过程中,激励起当地人自我改善修建的想法;也希望我们这些外国学生,学会以社区的方式分工合作,有所收获。

比起单纯在媒介上看到的每个建筑像励志故事一样的顺利进展,我们在实地更多地体会到了弗朗西斯面对的重重困难。首先是资金上的问题,弗朗西斯在布基纳法索的大部分项目都靠资助和募款,往往进行到一半就会出现短缺。近来年,弗朗西斯也尽量的在利用网络众筹,尽管杯水车薪。像是我们走后,Atelier Gando就搁置了下去。然而,这种不计较最终成果的建造又是必要的。比如在Gando的中学这一项目中,当时还没有安装门窗和做好地面处理,学生和老师们就开始上课了。

为了获得更多的资金,有时弗朗西斯也参加有保底设计费的建筑竞赛,此外还有一些中国的委托项目。因为事务所设在柏林,弗朗西斯因此总在柏林和布基纳法索两地奔波。目前而言,Gando的社区并非一个完美的乌托邦,每个家庭有着自身的经济需求以及维持生存的活计。在Gando的每一次建设,目前仍然需要弗朗西斯在场来号召,否则项目容易陷入停滞的状态。

面对这些困难,弗朗西斯表现出了强大的意志和热情,不断感染着周边的人。在与他短短几个月的接触中,我时常惊叹于他高强度的工作量,一周之中可能要飞三四个国家。无论是学术演讲、管理事务所,还是在建筑工地上组织焊工,他都亲力亲为,负责到位。

可喜的是,弗朗西斯的建造,也在非洲慢慢地落地生花。近年来,我们可以从当地的一些新建筑中看到弗朗西斯的影响——不再是单纯对西方现代建筑的复制,而是带着对本土文化和环境的思考。

在苏黎世联邦理工学院(ETH)聘请弗朗西斯作为客座教授的聘书中,Jan Westerheide写到:弗朗西斯的关键在于其西方教育和思考方式与非洲根基之间存在着的内在冲突。他对两方面对作出了回应,或许这就是促成他今天成就的原因之一。

弗朗西斯有着完备的现代建造知识和批判性的思维。不同于很多欧美精英阶层在给予落后地区支援时过于美好的想象,弗朗西斯的经历让他的建筑契合更为实际的需求。在他的众多演讲中,弗朗西斯也总在强调人的重要性:“People are basis of every piece of work”。

当下,即便不同于非洲的自然条件和基础设计,中国的乡村面临着相似的社会问题:当地年轻人的流失,对“欧式建筑”的粗糙模仿等。弗朗西斯的工作方式和思考或许能带给我们一些启示。

作者简介:

张婕,瑞士门德里西奥建筑学院在读研究生

版权声明:本文版权归有方所有,如需转载请与有方新媒体中心联系。

上一篇:石岛山居:“多相”第一次在山里盖房子

下一篇:铁血山庄:居住的诗意