游泳池的故事(1977)[1]

文:瑞姆·库哈斯

译:朱涛

莫斯科,1923

某天在学校,某学生设计了个漂浮的游泳池。没人记得那是谁。这想法当时很普遍。还有些人在设计飞翔的城市、球形剧场、整个人工星球。反正总得有人发明漂浮的泳池。那漂浮的泳池——一块在污浊周遭中仍保持纯洁的飞地——似乎是第一步,谦逊但激进,逐步地实现通过建筑改善世界的计划。为了证明该想法的力度,建筑学生们决定利用课余时间建个样板。那泳池呈长方形,用金属板铆到钢框架上。两排似乎无尽的条形更衣室构成两个长边——一男一女。每个端头都有个玻璃门厅,各有两片透明的墙。一片墙展现健康,有时也展现池中激动人的水下活动;另一片则显示在污染的水中痛苦挣扎的鱼。这实在是个辩证的房间,用来在几乎裸露的游泳者之间进行锻炼、人工日光浴和社交。

该泳池样板成了现代建筑史中最受欢迎的结构。由于苏联长期劳动力匮乏,那些建筑师/建造者们也成了救生员。某天他们发现如果他们齐泳——一齐规则、同步地击水,从泳池的一端到另一端——那泳池会慢慢地朝相反的方向移动。他们对这意外的运动感到惊讶。其实,这可以用一个简单的物理法则解释:作用=反作用。

到三十年代初,曾经激发出类似游泳池项目的政治变得古板,甚至不详。又过几年(泳池已经生锈,但仍一如既往的受欢迎),泳池所代表的意识形态开始被怀疑。这样一个泳池想法,它的机灵劲,它的几乎看不见的物理特征,它的如冰山般浸没的社会活动的品质,所有这些突然变得有了颠覆性。

在一个秘密会议上,建筑师/救生员们决定以泳池为工具,逃奔自由。通过现在已经熟练彩排的自动驱动法,他们可以到世界任何有水的地方。去美国,特别是纽约,是唯一符合逻辑的。某种意义上,那泳池是一个在莫斯科修建的曼哈顿街区,即将抵达它的逻辑终点。

斯大林的三十年代某个早上,建筑师们冲着克里姆林宫的金色洋葱头方向猛游,指引着泳池离开了莫斯科。

纽约,1976

轮班制可让每个救生员/建筑师都按“船”的命令,依次游泳(一些死硬的无政府主义者则拒绝,宁可坚持匿名自觉的美德,持续游泳,履行职责)。

经过四十年横渡大西洋,他们的泳衣(前后两片布一模一样,是由于1922年为简化和加速生产所颁布的法令所导致的标准化)几乎都烂掉了。这么多年来,他们已将更衣室/走廊的某些区域改造成凑合搭建吊床的“房间”,等等。惊人的是,经过海上四十年,人际关系仍没稳定下来,而是持续显示出俄国小说中常见的变化无常。就在快要抵达新世界前,他们中突然爆发出一阵歇斯底里。对此建筑师/救生员们除了看作是对他们集体中年的一种迟到反应外,别无其它解释。

他们在一个原始炉子上煮饭,靠吃储存的白菜、西红柿和每个黎明时被大西洋浪涛卷入泳池的鱼为生。(因为泳池巨大,那些鱼就算被囚禁起来,也一时很难抓到。)

当他们终于到达,他们几乎没注意到——他们不得不游离他们想去的地方,游向他们曾离开的地方。很奇怪,他们感觉如此的熟悉曼哈顿。他们曾一直在梦想不锈钢的克莱斯勒和飞翔的帝国大厦。在学校里,他们甚至有过更大胆的设想。讽刺的是,那泳池(几乎看不见了——几乎浸没在污染的东河里)就是证据:云映射在它的表面上,它比摩天楼更有意义 ——它是这地球上的一片天堂。

只有他们四十年前看到过的有着气死人速度的飞越大西洋的飞艇不见了。他们曾期待着它们会像一群无重力的鲸鱼,漂浮在大都会的上空。

当泳池停泊在华尔街附近,建筑师/游泳者/救生员们对前来参观的人的整齐划一(穿着、举止)感到震惊。这些参观者涌上船,粗鲁地穿过更衣室和淋浴间,完全不听主管的指令。

难道共产主义在他们横渡大西洋时已经到达美洲?

他们感到恐惧、困惑。这正是他们花这么多时间游过来想要避免的,这粗陋、缺乏个性,甚至当所有商人脱掉他们的布克兄弟西装后都没有消失。(在乡下人俄国人眼中,这些商人割除包皮的痕迹——俄国人没料到会有这个——加剧了坏印象。)

他们在震惊中再出发,指引泳池继续上游:一条生锈的三文鱼,终于准备好要产卵了吗?

三个月后

纽约建筑师们对构成主义者们的突然涌入感到不安(一些很有名,另一些本以为如没被处决,也被流放到了西伯利亚——自从弗兰克·劳莱德·赖特于1937年访问苏维埃,并以建筑的名义出卖了他的现代同行)。

纽约人毫不犹豫地批评泳池的设计。

他们现在都在反对现代主义;无视他们行业的巨大衰落,他们自己愈发可怜的不相干,他们无望的松松垮垮的乡下豪宅设计,他们对平庸复杂性的跛足的悬念,他们对做作诗意的干枯趣味,他们不相干的精致诡辩所引发的各种烦恼,他们抱怨该泳池太平淡、太方正、太没冒险性、太枯燥;没有历史典故;没有装饰;没有……剪力,没有张力,没有风趣——只有直线、直角和铁锈色。

(通过无情的简单,泳池威胁了他们——就像一个温度计插入他们的项目中量取他们的堕落的温度。)

仍然,为了构成主义者们的到来,纽约人决定通过一个慎重的水边仪式给他们的所谓同行发一枚集体奖章。背靠曼哈顿天际线,短小精悍的纽约建筑师发言人作了个优雅演说。该奖章上刻的是一句三十年代的老话,他提醒游泳者们。现在它变得不相干,他说,但现在曼哈顿的建筑师中没有一个能想出一句新格言来……

俄国人读那句话:“从地球到星星,没有捷径。”[2]望着映射在窄长泳池的星空,一个建筑师/救生员,身上还在滴最后一次搏击留下的水,替他所有的人回答:“我们刚从莫斯科到了纽约……”然后他们跳入水中,组成熟悉的队列。

五分钟后

在福利宫酒店[3]前,构成主义之筏与美杜莎之筏相撞:乐观主义vs. 悲观主义。

泳池的钢像刀过牛油般切过雕塑的塑料。

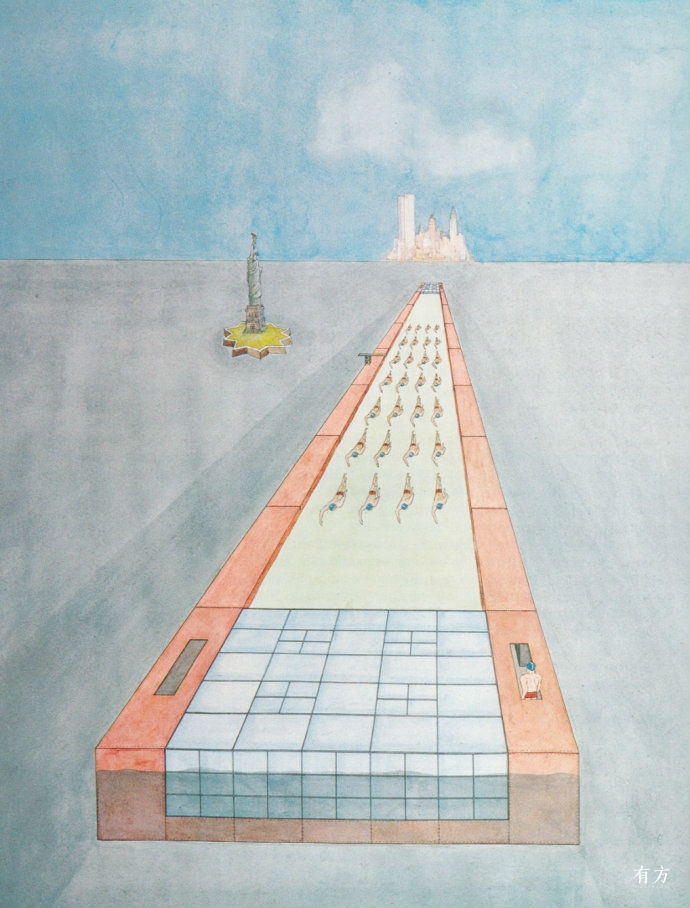

题图说明:漂浮游泳池的到达:经过四十年横渡大西洋,建筑师/救生员们抵达目的地。但他们几乎没注意到:因为泳池的特殊运动形式——反作用导致它自身位移——他们不得不游向他们曾离开的地方和游离他们想去的地方。

译注[1] 库哈斯在《癫狂纽约》(Delirious New York)一书的最后部分“附录:一个虚构结论”中收录了一系列他想象的设计提案和故事,“游泳池的故事”是其中我最喜爱的一个。我的译文是为了朋友张伟的“世相”微信公众账号而作。

译注[2] 原文“There is no easy way from the earth to the stars.” 源于拉丁格言“non est ad astra mollis e terris via.”

译注[3] “福利宫酒店”("Welfare Palace Hotel")是《癫狂纽约》附录中的另一个想象的设计提案,该提案中包括一个“梅杜萨之筏”巨型雕塑装置,由法国十九世纪画家西奥多·杰利柯(Théodore Géricault)的画作《梅杜萨之筏》所绘场景转译而来,漂浮在曼哈顿东河中。

版权声明:本文版权归有方所有,图片由建筑师提供。转载请通过邮件或电话与有方新媒体中心取得授权。

上一篇:建筑师在做什么09 | 刘宇扬:不做点“无趣”的事务,怎么能叫“事务所”呢

下一篇:建筑师在做什么10 | 张斌:这几年最担心的是项目到底能走多远