在美国作家、纽约第一任文化事务主任芭芭拉利(Barbaralee Diamonstein-Spielvogel)与菲利普·约翰逊、凯文·洛奇、弗兰克·盖里、理查德·迈耶等建筑师展开的一系列访谈中,1976年贝聿铭及彼得·埃森曼的这场同台对谈,是尤其难得的一个。

作为美国20世纪建筑舞台上两代建筑师的代表,围绕战后现代建筑实践与危机、IAUS研究所与建筑教育等议题,贝聿铭和埃森曼基于实践视角与理论立场的交锋和呼应,使文本得有更饱满的维度,许多讨论在今日依然值得思考。下文为访谈听译,原文版权归Diamonstein-Spielvogel Video Archive所有。

—

贝聿铭 & 彼得·埃森曼访谈

采访:Barbaralee Diamonstein-Spielvogel

听译 | 黄恺

审校 | 原源

芭芭拉利 大家好,我是芭芭拉利,今天的议题是建筑、设计及都市生活。今天有幸请到的两位在业界都是名声显赫:一位是世界上最成功的建筑师之一,贝聿铭;另一位则是建筑与城市研究所(IAUS)的领头人,彼得·埃森曼。欢迎两位。

或许我们可以从“建筑界正在发生什么”开始,每次我与建筑师聊天,他们似乎都不由自主地陷入忧郁和焦虑之中。我们还需要建筑吗?为什么现在情况这么糟糕?

埃森曼 首先,我认为情况并没有这么糟糕。

贝聿铭 这只是一个短暂的情况。可能对于像我们住在纽约的这些人来说,受到的影响比较大。首先是经济的衰退,然后有城市面对的一系列问题,物理环境的以及国家的危机。当你把这些事件放在一起,或许就会得出这样消极的结论。但我对此感到很乐观。这种情况只会是暂时的。

埃森曼 我赞同贝聿铭的观点。在过去的25年间,每个人都在跟我说,建筑会变得越来越多余。同时,越来越多人离开了这个行业,变成计算机专家、科研工作者、程序员、宣传人员等等,告别了建筑这个困难的行当。但我仍然认为建筑设计会延续下去,因为无论人们生活在农场、贫民窟、纽约上城的公寓里或是北极圈内,每个人内心深处都还是有这个需要。建筑中往往包含一种神话般的、精神性的(mythological and spiritual)品质。尤其是在今天这个时期,当我们开始回看并评估过去,我还是对建筑的未来保持乐观。

芭芭拉利 那这个即将破裂的城市(指纽约)的未来又在哪呢?鉴于城市的经济现状,建筑师和设计师们能够为这个城市做些什么呢?

贝聿铭 首先,我不认为这个城市即将破裂;其次,我认为建筑师永远都能有用武之地,但这一定是对于某种类型的建筑师而言。建筑师如果将自己从生活中剥离开来,他们就会遇到麻烦。但只要一个建筑师贴近生活,他就永远不会过时。

芭芭拉利 那么,埃森曼先生,什么是你所谓的“非具象建筑”(non-objective architecture)呢?可否请你向观众解释一下这个概念的意思。

埃森曼 我不确定我是否理解了你,但我认为如果你是说建筑中有某种抽象的成分,那么诗人、画家、作家、神职人员之间的一个共性,不更是他们从现实中进行抽象的能力吗?无论抽象的结果是事物的某种“本质”,或是愉悦、美感。

但我认为,贝聿铭所指的是建筑师不能躲在象牙塔里,进行绝对抽象的讨论。建筑师必须与客户和社群建立有效的交流,但在此基础上,同时需要具备抽象的能力。像贝聿铭这样的建筑师,他们的工作中最令人振奋之处正在于这些建造能代表一个时代的文明,是文化的纪念碑。而且,虽然建筑可能是用玻璃、混凝土制成的,但它们依然是温暖的。例如贝聿铭在波士顿完成的那栋建筑(可能指汉考克大厦),表面虽然有巨大玻璃幕墙,但建筑反映的是这个城市的历史,并把整个城市的意象包裹在其中。因此,谁说“非具象”(non-objective)必然是与人们相隔阂的呢?

今天我之所以很享受这个时刻,享受跟贝聿铭坐在一起的交流,是因为他代表着建筑设计行业中我的前一辈人。就像作家、电影人都面对的代际问题,我们对于具体风格和品位的选择也可能不同,但贝聿铭是一个建筑师、而且他从未放弃。他没有出卖自己的灵魂,并且依旧坚持在建筑设计的第一线。很抱歉我或许听起来像一个传教士,一直在宣扬他们,因为很明显贝聿铭无法自己这样做(笑)。现实是,当下有自己坚持的“贝聿铭们”已经为数不多了,他之所以如此,是因为他拥有专业的愿景和野心,而我也立志成为这样的人。

芭芭拉利 那么建筑与城市研究所(IAUS)的理想是什么呢?

埃森曼 这个涉及到贝聿铭和我选择的两条成为职业建筑师的不同道路。而且这两种方式都可以成立。我不认为“我是老师、而他是建造者”;我们都是建筑师,其次才是他是建造者、我是老师。

而研究所的目标是希望在公众中培养出对建筑感兴趣的群体,能意识到建筑是什么、我们为什么需要建筑、建筑如何得以实现。换句话来说,即在我们的国家和城市中营造出讨论建筑的氛围、交流建筑的环境——这是几个世纪前便已在欧洲等其他地区实现的事,社会的历史遗产、文化公共意识,都在其建筑作品中呈现出来。这是我理解中研究所的核心议题,也是我和贝聿铭共同的兴趣。

芭芭拉利 确实,一个惊人的现实是我们的确缺乏建筑探讨的舆论氛围。甚至连那些最为清醒敏感的人们,也将周围的现实环境视为无需讨论、既存既定的。为什么建筑从来没有像其他视觉艺术一样,在公众中发展出一个讨论环境、建立起一套评判品质的规则呢?

贝聿铭 我不确定现实是否如此。首先需要承认的是,相较于巴黎市民和伦敦市民,美国人接触到优秀城市的机会比较少。但我认为,我们已经开始意识到我们在城市方面的不足,意识到一个优秀的城市环境,并不是通过几个西格拉姆大厦这样的优秀单体建筑就能实现的。

芭芭拉利 所以塑造城市的究竟是什么呢?一个理想化的纽约应该是什么样?

贝聿铭 看看巴黎,伦敦,以及现在常在电视上出现的北京。这三座城市拥有能塑造一座美丽城市的元素。

芭芭拉利 这些元素具体是什么?纽约需要怎么做?

贝聿铭 城市是一个整体,一个被联合起来的整体。或许这个城市里并没有哪座“第一流”的建筑,但其中的建筑创造了一个和谐且高品质的整体氛围。比如巴黎可能没有一座能与西格拉姆大厦甚至CBS大楼相媲美的办公建筑,但这完全不妨碍它成为一个美丽的城市。

芭芭拉利 你觉得纽约能够以此为目标吗?还是说已经太晚了?

贝聿铭 不算太晚,但我们确实还有很长的路要走。

芭芭拉利 这一目标需要如何达成?该如何引导人们以及政府,去关心环境和城市的建设呢?

埃森曼 我想先回到之前的讨论并做一些补充,因为我非常赞同贝聿铭刚才关于巴黎的讨论。巴黎是一座关于室外空间的城市。巴黎的街道就像这座城市的室内空间,街道两边的建筑外立面就如同分隔室内空间的墙。这里的人们生活在一个友好的公共环境里,甚至在天气很糟糕的情况下,人们依旧享受外出,能到咖啡店里坐坐。如果我们能认识到建筑学并不只是设计建筑这么简单,那么在新的城市规范里,城市规划局或许就能去推动一个优秀的城市规划及设计——仅仅通过满足面积津贴、建筑高度以及容积率这些参数,并不足够创造更好的城市环境。(1961年,纽约城市规划局对1916年的规范做出了大量改进,包括引进容积率这一概念去规范城市的发展。但由于开发商常利用其中的漏洞从而破坏了原有的城市肌理,这一修订常被建筑师们诟病。)

我希望大家认真地去思考城市环境,去思考其中可能发生的活动,以及建筑之间的空间。这才是我们想看到的。例如贝聿铭的汉考克大厦,正是因为建筑师在设计的时候考虑到了波士顿的城市景观,大楼的外立面才决定采用反射性强的玻璃,从而反射周围的环境。我认为这才是我们应该提倡的设计概念,而不是让每栋建筑都不断强调自己的主体性、尝试超越其周围的建筑。这样只会制造混乱,并且破坏城市主干道两旁的整体感。

从某种程度上讲,无论西格拉姆大厦作为单体建筑是多么伟大,它都违反了一个约定:所有建筑都要紧挨着街道。一栋酒业公司的大楼,做了一件在过去只有教堂、市政厅、图书馆等公共建筑才能做的事:向后退让并形成一个广场。无论这个广场做得好不好,你都在告诉别人他们也可以这么做。

芭芭拉利 这是民主化了建筑吗?还是说将这一概念稀释了?

埃森曼 我觉得我们可以好好谈谈西格拉姆大厦,因为我认为这栋楼是一个极其危险的先例。

芭芭拉利 此话怎讲?

埃森曼 它摧毁了贝聿铭方才所说的连续性。如果公园大道(Park Avenue)上的建筑都向后退却,并且在地块上扭来扭去,那么大道的整体感将会被破坏。

芭芭拉利 可是我以为我们现在正在提倡广场,提倡开放的公共空间?这跟你刚才说的是不是有些矛盾?

埃森曼 好吧,我来解释一下。我认为现代城市规划有两种传统。我今天早些时候在与亚瑟·德雷克斯勒(Arthur Justin Drexler,曾任纽约现代艺术博物馆馆长,1987年去世)交谈时,他说道:“一百年后,当我们回看现在流行的城市规划,即由勒·柯布西耶提出的、关于高层建筑以及开放空间的理论时,我们会认为这非常原始。”相较于当今城市规划里提倡的“高层建筑+退让出开放公共空间”的模式,我觉得我们可能会回到18、19世纪那种城市规划理念,即利用低矮的、像墙一样的建筑去构成城市的空间。

贝聿铭 我觉得我们必须补充回答一下芭芭拉利刚才提到的一个问题,即我们能否像奥斯曼男爵规划巴黎一样来规划纽约,这么做是否已经晚了,以及我们能否做得到(奥斯曼男爵,Baron Georges-Eugène Haussmann,因在1852至1870年主持了巴黎的城市规划而闻名)。

不可否认,在一个专制体制下,一个真正理解城市建筑的规划师能够规划出一座美丽的城市。但这并不是唯一的方式。比如伦敦在规划的时候,就是通过私有化、商业化来发展的:在18、19世纪时,当地的贵族就是开发商,其权利及财力允许他们一次性规划一大片土地,而非街区的一小部分。我们今天也是这样。但我认为建筑师们需要有共同的词汇,以及达成对于现在一些问题的共识。这样一来,当我们在“建筑A”旁建造“建筑B”时,“建筑B”就不会尝试竞争,相反,它们开始相互“致意”、互相补足。

芭芭拉利 这样一来,就有了一个积极的多米诺效应。

贝聿铭 对,一个接着一个(begin to hold hands),不知不觉中就形成了一个积极的城市环境。

芭芭拉利 你提到“hold hands”,顺便问一下,建筑师是通过相互扶持、相互介绍来获得项目的吗?建筑师是如何得到委托的?

埃森曼 我认为建筑师确实会从其他建筑师那里取得一些项目,老一代自然而然就会推荐新生代。这可以说是一种传统,也是老一辈对年轻一代的馈赠。在其他国家是如此,纽约也不例外。

芭芭拉利 回到之前关于纽约的话题。为什么这里没有优秀的建筑?是因为优秀的建筑一般都比较贵吗?

贝聿铭 单就建筑而言,我认为我们其实有不少优秀的作品。甚至古根海姆博物馆也算一个。这是一个非常糟糕的“城市建筑”,但它作为单体是非常出色的。像你这样的艺术家可能会反驳我,会说“哦老天,我的雕塑和油画在里面看起来糟糕透了”,但这并不妨碍它作为一个精彩的建筑作品。类似的作品我们实际上有不少,西格拉姆大厦在非城市设计方面也是一个非常优秀的当代建筑,凯文·洛奇和约翰·丁克鲁设计的福特基金会总部,也是个不错的建筑。

埃森曼 那么利华大厦也应该可以算一个。

埃森曼 我觉得是目前的建筑师教育体系面临着问题。正如贝聿铭所说,建筑界没有在一些方面达成共识,建筑师之间往往很难在同一个“频道”上。部分原因是我们丢失了巴黎学院派的传统训练——当然我并不是说我们要完全回到过去——可事实就是,目前的建筑教育出现了空缺。如果你到今天的建筑学院去看看,现在的情形跟我求学时还是一模一样。学生面对的依然是微小而有些可笑的问题,再找出同样微小可笑的解决方案。每个人都在学习如何成为一个“疯狂的天才”(mad genius)。

芭芭拉利 那您创立的研究所有何独特之处呢?与其他的建筑学院有什么区别?它的动机和目标是什么呢?

埃森曼 我的天,这一时半会可说不清楚(笑)。

芭芭拉利 用两句话试试?

贝聿铭 研究所成立的动因需要埃森曼来说,但我想说的是,今天,在纽约这个同时发生着无数事件的大城市,关于建筑学以及城市研究的真正重要的学术讨论,就在这个研究所中。

芭芭拉利 它和其他的建筑学院有什么区别?

埃森曼 (向贝聿铭)我很好奇研究所是如何影响你的事务所的?我很好奇它对建筑实践产生了怎样的影响。

贝聿铭 首先,很多在我的事务所里工作的年轻人,那些真正做设计的人,都参加了你的研讨会。

埃森曼 我真不知道有这么多年轻的建筑师来了……

贝聿铭 你会发现你研究所的规模和它对我们这样的事务所的影响,几乎是“不成比例的”。我的意思是如果跟哥大、普瑞特艺术学院、库珀联盟等等相比。

芭芭拉利 你或许应该先介绍一下研究所的晚间项目?

埃森曼 我对贝聿铭的回答很感兴趣,因为研究所就是在尝试拉近学院中的建筑讨论和建筑实践的距离,在二者的碰撞中将其间张力展现在年轻人面前。我们希望吸引的不仅是建筑学专业的学生,还包括那些就在事务所中进行着设计的人——那是另一种意义上的“专业”。他们在白天或者傍晚来到研究所,出于一种我理解中比“建筑学”更为广义的人文精神。

换言之,不是从纯粹的专业角度来看待建筑学——我们已经有很多这样的“专业学校”了;而是像其他人文学科一样把建筑学“暴露”出来,展示在大众面前进行讨论。我们讨论的是建筑学的文化底蕴,及其对行政、社会和政治的影响。我们会将建筑师从实践里暂时“拉出来”,引导他们去考虑更广阔的文化背景。这样一来,实践建筑师就能和议员、行政官员等进行更直接的对话,并组成那个我们期待的讨论环境。所以这是一种从不同角度展开、有着不同目标群体的教育。

芭芭拉利 有意思的是,你们俩在这方面上达成了共识。那么你们看待建筑的方式,是否有某些区别?

贝聿铭 我认为我们只在一点上有所不同。彼得·埃森曼他是属于新一代的建筑师。虽然我在年轻的时候也像他一样做了一些关于理论的研究,但相较于我,埃森曼花了更多时间和精力在理论前瞻上,而这是一个我已经没有时间和精力参与的重要事业。

从某种角度来说,我应该把这些事情让给那些年轻的、思路清晰的新一代建筑师。他们可能在建筑实践上缺少经验,但正因此,反而能从实践里那些细微的问题中跳出来,用更加抽象的方式思考建筑。我认为这种思考是重要且必要的,而埃森曼在这方面无疑比我们那代人或者说当年的我,付出了更多努力。

埃森曼 我想说的是,时代已经变了。我将我们俩都视为时代环境的“受害者”。在贝聿铭那一代建筑师从学校里毕业时,美国没有,或者说很少有真正在做现代建筑实践的事务所,但同时社会对建筑的需求很大:人们需要办公楼、政府大楼、住宅,并有大量资本的注入。建筑师因此有很大的发挥空间。然而,15、20年之后当我毕业,留给建筑师的空间已经不多了,并且已经很难找到能允许你自由发挥的机会了。我的许多同辈都从事了教学工作,但可能并不是因为他们想,而是已经没有多少实践的空间了。其次,我们已经经历了现代建筑在战后的25年发展,并且意识到过去的一些思想并不再是正确甚至有效的,这也促使我们开始重新审视这段历史,及其相关的思想。

一方面,如贝聿铭所说,我参与理论之中是因为我有时间去做这些事情。另一方面,我们也需要一些人站出来,设计并建造那些能够促使我们思考、评估并且不断重新审视的建筑。正如我之前说的,如果没有像贝聿铭这样的建筑师,我们后辈也不会有机会去回看并重估这段建筑史——贝聿铭并不只是简单在做“建造”这个动作,“建筑师”和“建造者”是有区别的。在他那代人里,这个国家或许有三到四个能被称作“建筑师”的人。

芭芭拉利 让我们简单聊一聊下一代建筑师。你们会向正在读建筑的学生提出什么样的建议呢?

埃森曼 首先我会建议他们有耐心。我不认为有人能够在40岁之前真正成为一名建筑师。这个职业的悠久历史告诉我们,这是一个漫长的旅程,需要长时间的学习和磨练。我会建议他们努力工作,多旅游,多观察,尽最大可能地实际动手,让自己准备好。但最重要的,保持耐心。

贝聿铭 我希望首先,他们能有足够坚实的理论基础。在他们还年轻的时候就要做这件事,认真思考自己理解中建筑的过去、现在以及将来。这是每个年轻建筑师在进入实践、进入真实的建造之前必须拥有的基础。这不是说建筑师在年轻的时候不需要接触现实,只是这可能不是起步时的当务之急。

然后,我希望他们能快速适应现实生活,但这并不意味着逃避、应付或者妥协。将理论与实际结合起来,再向前推进。

芭芭拉利 你在提倡视野和远见。

贝聿铭 是的。我认为这就是年轻时该做的事情,我其实想再年轻一次(笑)。虽然可能跟埃森曼之前说的有些重复,但我还是要再强调一下,我们两代建筑师之间的时代背景差距是巨大的。我们刚从学校里毕业的时候,完全没有像今天他们这样的信心,而他们的信心植根于我们所做的事情。

埃森曼 是的,你们走进的是一个空白的领域。

贝聿铭 我们面对的是一片空白。虽然有弗兰克·赖特作为基础,但我们大部分时候还是看向了欧洲。可惜的是,欧洲离我们太远了,而我们这里却什么都没有。没有所谓的下一代建筑师,也不存在我们能够尊崇的前辈。我们就是第一代。

埃森曼 是的。相反,这是我们这一代建筑师拥有的;但在过去,他们没有先例。

芭芭拉利 在过去的20年里,贝聿铭及其事务所设计了超过50个项目,其中的34个都获奖了。人们提到“贝聿铭”就能想起的项目包括美国国家美术馆东馆,波士顿的肯尼迪图书馆,以及哥伦比亚大学的规划。在我们结束之前,我想问你们俩一个可能不太公平的问题:你们认为自己最重要的那个成就,是什么?

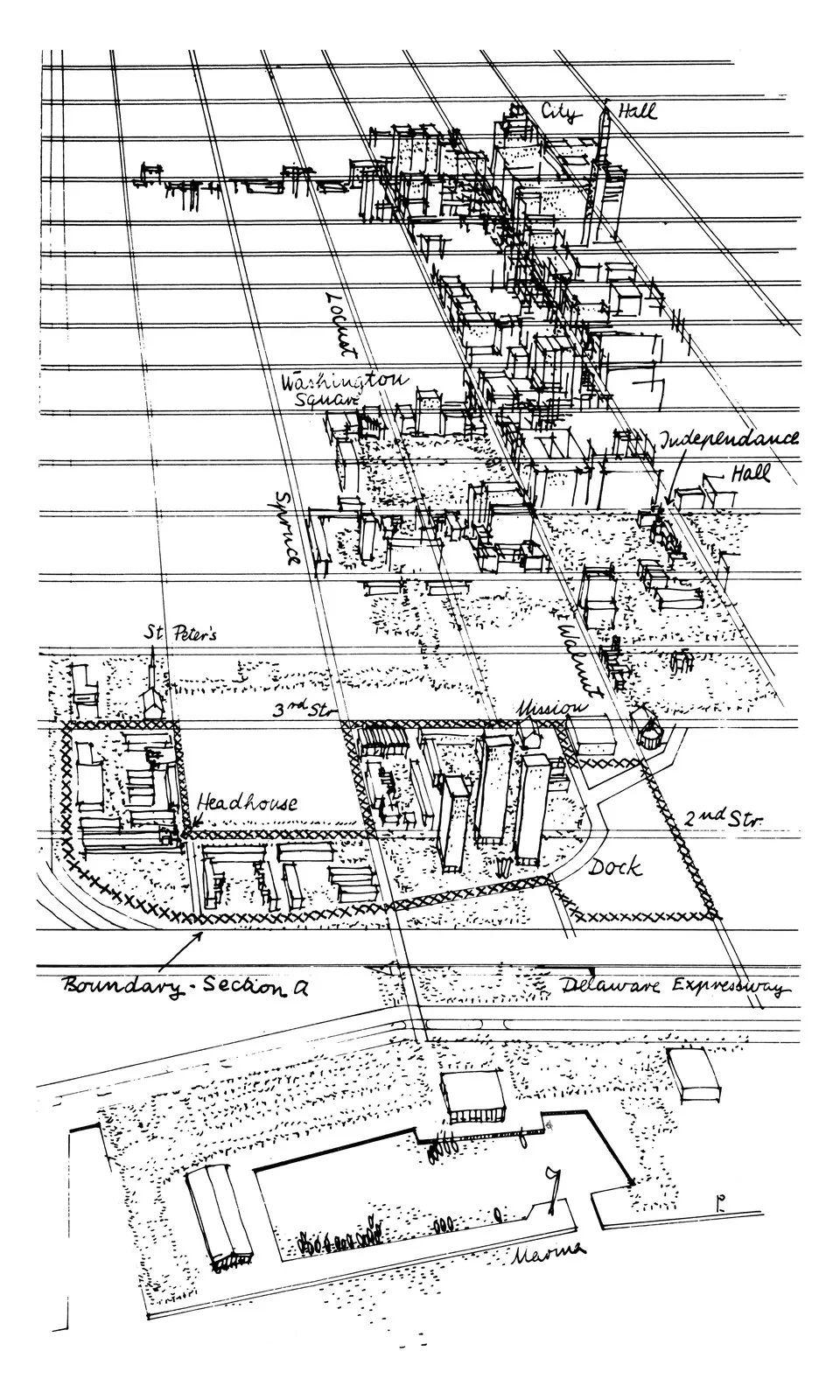

贝聿铭 这个问题很有意思但也困难,就像你对一个有很多孩子的人说,你最喜欢的是哪一个(笑)。但我的回答可能会让你感到惊讶。回看过去,在1950年代末到1960年代初期,我们事务所涉及了很多重建城市的项目,我对它们非常满意。我不会说是因为其中的某一个设计,例如基普斯湾大厦、社会山塔、纽约大学广场公寓或波士顿的政府中心;而是因为规划城市这件事情本身令人激动。我们非常荣幸能够参与到其中。那是一个非常重要、非常有趣的时期,即使在今天回看,我仍感到满足。

埃森曼 如果我说我做的每个建筑对自己来说都是最重要的,这会显得我很不谦虚(笑)。但我确实很想回答这个问题,因为我希望自己也是一名实践建筑师。虽然我的作品肯定没有贝聿铭这样的实践者多,但我和他一样,都有着强烈的建造的欲望。因此,我认为对我最重要的,就是在18岁时决定成为一名建筑师。

△ 右:芭芭拉利·戴阿蒙斯坦-史匹沃格 ( Barbaralee Diamonstein-Spielvogel ),美国著名作家、历史学家、电视栏目制作人。1932年出生于美国纽约。她曾担任白宫助理,纽约第一任文化事务主任,以及纽约市地标保护协会主席。芭芭拉利的工作与活动涉及多个领域,包括历史保护、艺术、建筑、服装以及公共政策等。©Diamonstein-Spielvogel Video Archive

听译 / 黄恺(实习生)

视觉 / 李茜雅 校对 / 原源、崔婧

本文由有方编译,图像及原文版权均归来源机构所有。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

上一篇:M园区:都市与乡野的碰撞 / AIM恺慕建筑设计

下一篇:德国Sauerland博物馆 / Bez + Kock Architekten