——

《关于玻璃屋和其他絮语》译者序

文 | 徐千禾

汇一建筑创始人及主持建筑师

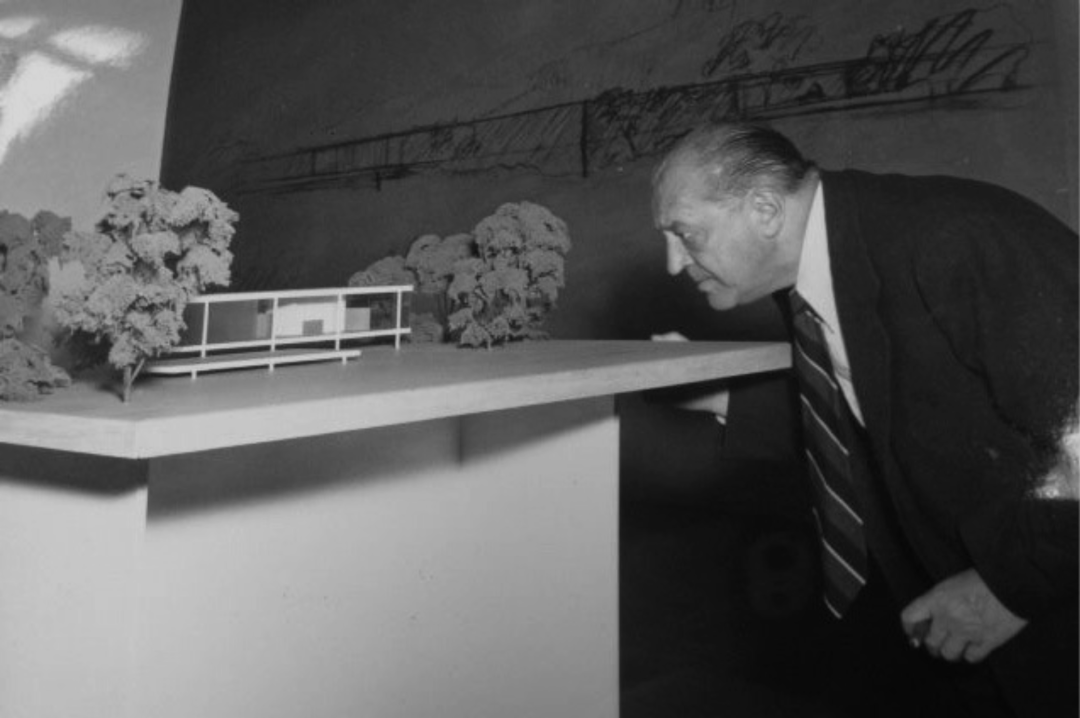

若没有诺拉·温德尔(Nora Wendl)教授[1]的多篇研究范斯沃斯住宅(Farnsworth House)的文章,或许很多人对于那位传奇女业主的了解,会和弗朗兹·舒尔茨(Franz Schulze)[2]描述的差不多:

“身高一米八的范斯沃斯长的并不好看,体态也不雅观;姿色之外,正如周围的人所知,她专注于内在世界的陶养,以弥补自己不讨好的相貌。不可否认,密斯一开始被她的内在所吸引,并反过来说服她,在建筑领域他就是位伟大的天才。”[3]

面对建筑史上的经典名作,我们总会不自觉地陷入旁人构建出的某种认知的窠臼;而主人公本人的缺席,似乎已成为建筑史书写的惯例。尤其是面对“私宅”这类非公共项目时,当不可见的事实被抹去后,作品最后留给人的印象,往往只是一件“建筑师本位”的理想模型。

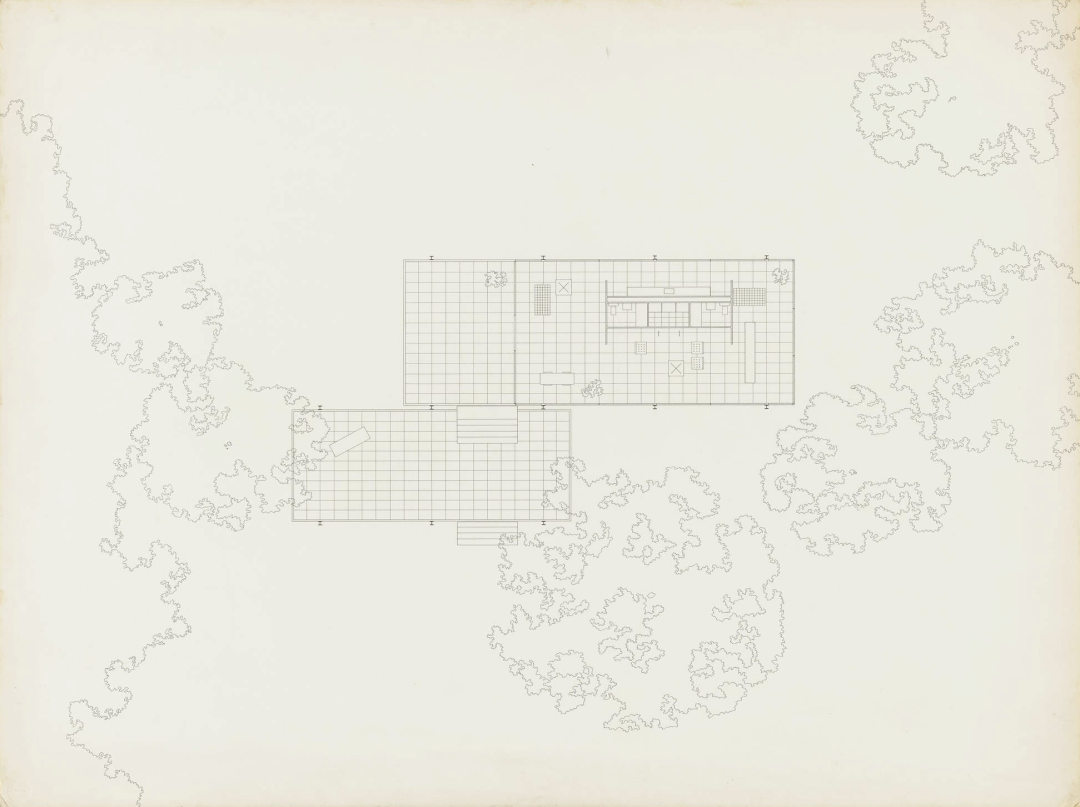

2015年,温德尔教授发表在“四十五 / —外部研究期刊”(“Forty-Five / A Journal of Outside Research”)上的“关于玻璃屋和其他絮语”(“Sentences on a Glass House and Other Sentences ”),可以视作为她以范斯沃斯住宅为主体,质疑建筑史写作的一篇纲要整理。在73个短句中,作者试着重建范斯沃斯的视角,以她翻译的诗和个人诗作为切入点,重新编织那段历史——玻璃屋、建筑师和它的业主。

笔者发现这篇文章的契机,源自两个月前(2020年7月)在密斯的经典作品范斯沃斯住宅开始的展览[4]——“伊迪丝·范斯沃斯的乡村住宅”(“Edith Farnsworth’s Country House”)和“重思伊迪丝·范斯沃斯”(“Edith Farnsworth Reconsidered”)。它们给众人一次难得的机会了解这位业主的生平,回到过去,体验黑白照片中所见到的、业主范斯沃斯本人在此居住时的场景。

疫情期间,笔者透过官网上的照片和虚拟实境,再次体验了那个熟悉的空间。室内依着旧照片的内容,摆设出屋主当时居住时的场景——乔·庞蒂(Gio Ponti)、佛罗伦斯·诺尔(Florence Knoll)、佛朗哥·阿尔比尼(Franco Albini)等人设计的家具散布其中,喜爱宋瓷的范斯沃斯医生收藏的一对来自中国的石狮子(16至17世纪),也被重置在室外的洞石平台上……整个空间所带来的生活气息,完全回异于密斯的构想。

相比之下,第二任屋主彼得·帕伦博勋爵(Lord Peter Palumbo),作为密斯作品和现代建筑的热爱者,也曾是密斯位于伦敦的未建成办公楼(Mansion House Square,1962年)的业主,从范斯沃斯手中购入玻璃屋后(1972年),将之“恢复”到了密斯心中的极度纯粹[5]。

当密斯设计的家具被置入后,整个空间仿佛变成了一间密斯主题博物馆,完美再现了建筑师的设计构想;玻璃(窗)将室外的无限引到室内,然而这种外向性的追求,却不是范斯沃斯医生所渴望的。对她而言,住宅中的玻璃(墙)是个矛盾,她更渴望的是如同显微镜下“内向的无穷”。

备注

1. 诺拉·温德尔现任教于美国新墨西哥大学建筑学系。她通过相关的非虚构文学作品、诗歌和当代艺术实践领域的研究,对建筑学的构成提出质疑,扩大了对建筑形式、实践和历史的认知。

2. 弗朗兹·舒尔茨(1927-2019 )是一位重要的艺术评论家和教育家,他曾为20世纪最重要的两位建筑师,路德维希·密斯·凡·德·罗(Ludwig Mies van der Rohe)和菲利普·约翰逊(Philip Johnson)写作传记。

3. Franz Schulze, Mies van der Rohe: A Critical Biography (Chicago: The University of Chicago Press, 1985),258

4. 这两个由斯科特·梅哈菲(Scott Mehaffey)策划的展览,于2020年7月在国家历史保护信托基金的范斯沃斯宅举行,将持续展出到2021年12月。展出重点集中在这位杰出女性业主过去的生活空间,以及她不为人知的故事;她是一位出色的研究医生、受过古典训练的小提琴家、诗人、翻译家和音乐爱好者。

官方网站:https://farnsworthhouse.org

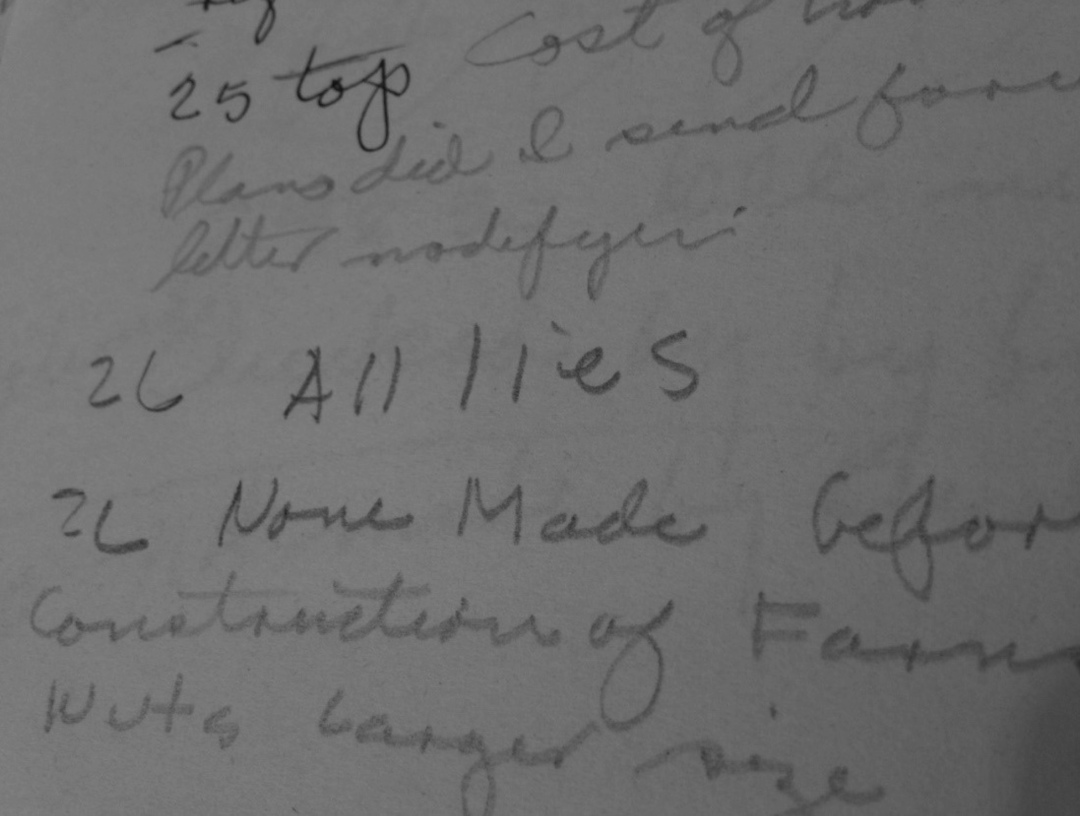

虚拟实境:https://my.matterport.com/show/?m=du6M6oLeeLe

5. Peter Palumbo,“Farnsworth Impressions”(Werner Blaser, Mies van der Rohe—Farnsworth House (Birkhäuser, 1999), 14-17)

文 | 诺拉·温德尔(Nora Wendl)

译 | 徐千禾

译文注释中带*号者为译注

1. 这是一位女士和她的玻璃屋的一段历史,这是我能琢磨出来最真的描述。

2. 较为人知的是那栋以她姓氏为名的玻璃屋,以及她是密斯·凡·德·罗(Mies van der Rohe)舍弃的情人的传闻,而伊迪丝·B·范斯沃斯医师(Edith B. Farnsworth)也是位诗人和译诗者。

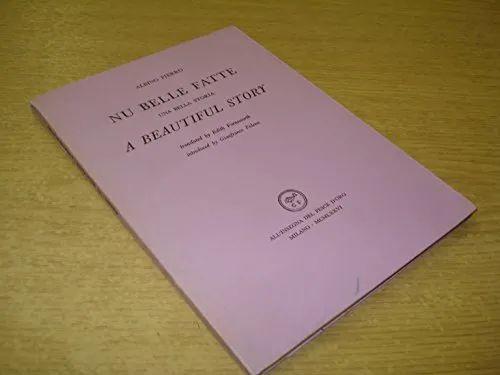

3. 她最后的作品在1976年,也就是她去世前一年出版,是一卷英译的意大利诗人阿尔比诺·皮耶罗 (Albino Pierro)的作品,最后的校稿现在保存在纽伯里图书馆(The Newberry Library)她的档案里。范斯沃斯对文本进行划改的蓝色笔迹清晰可见,诗句拗口,显示她年事已高,健康每况愈下。封面上的标题“OCCHIELLO”被划掉,用大写写上“NU BELLE FATTE”。这最后一刻的修改,看来是由一个年轻有力的手应范斯沃斯的指示所作。由于不明的历史原因,这本集子的标题从意大利文的“OCCHIELLO”(“孔眼”或“针孔”)改成了卢卡尼亚语(Lucanian)“NU BELLE FATTE”,也就是意大利文的“UNA BELLA STORIA”(“佳话”)。

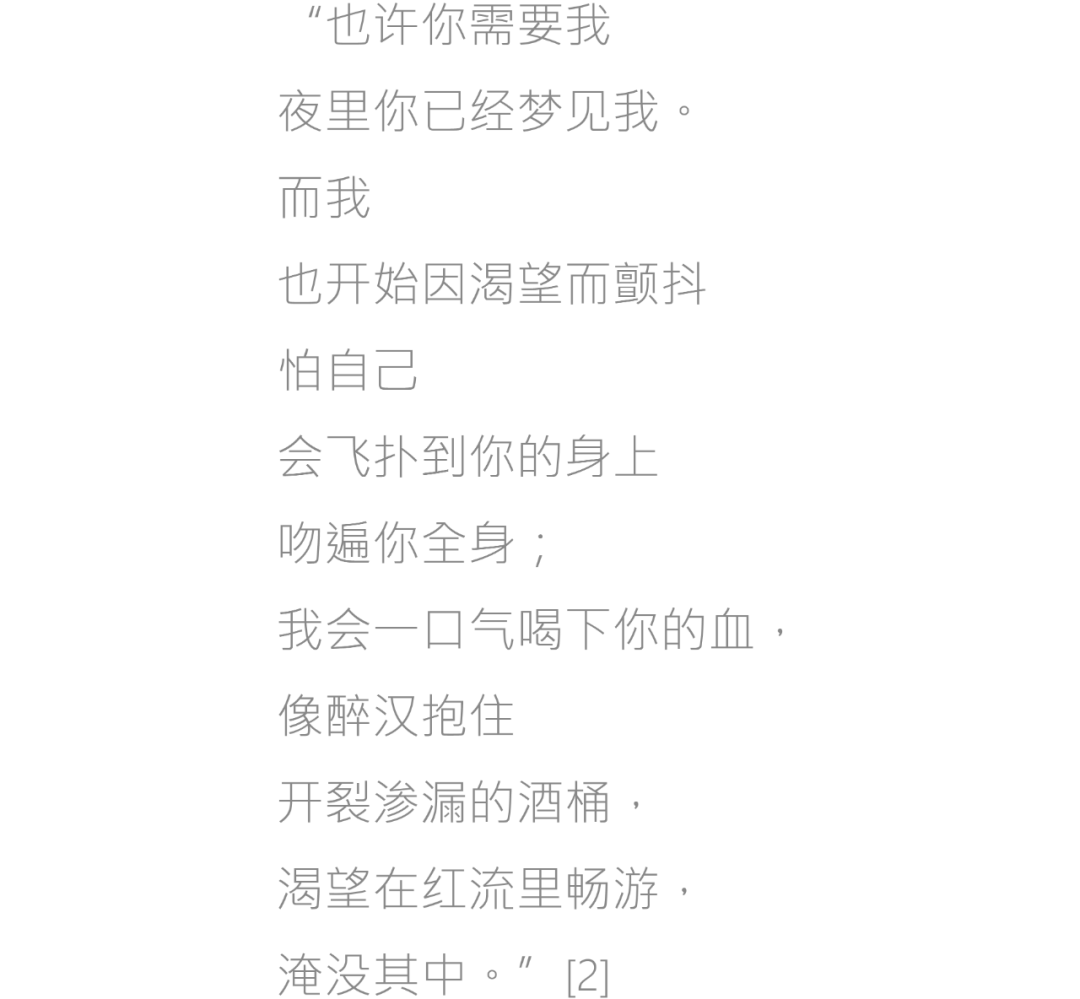

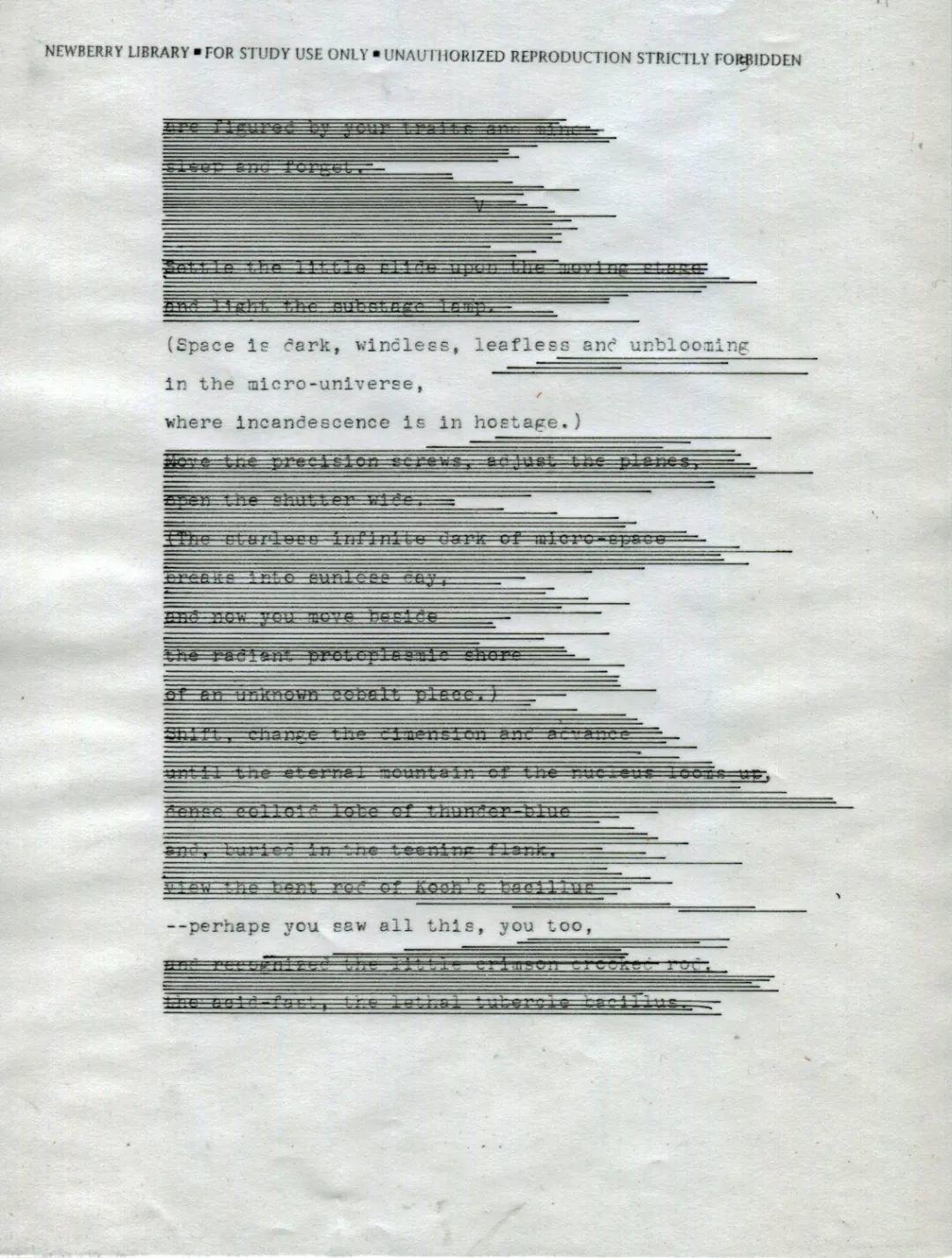

4. 这集子以这首诗开篇:

[2] Albino Pierro, “Perhaps you want me,” in Nu Belle Fatte. Una Bella Storia. A Beautiful Story, trans. Edith Farnsworth (Milano: All’Insgna del Pesce d’Oro, 1976), 43.

5. 怎样由此着手撰写历史?

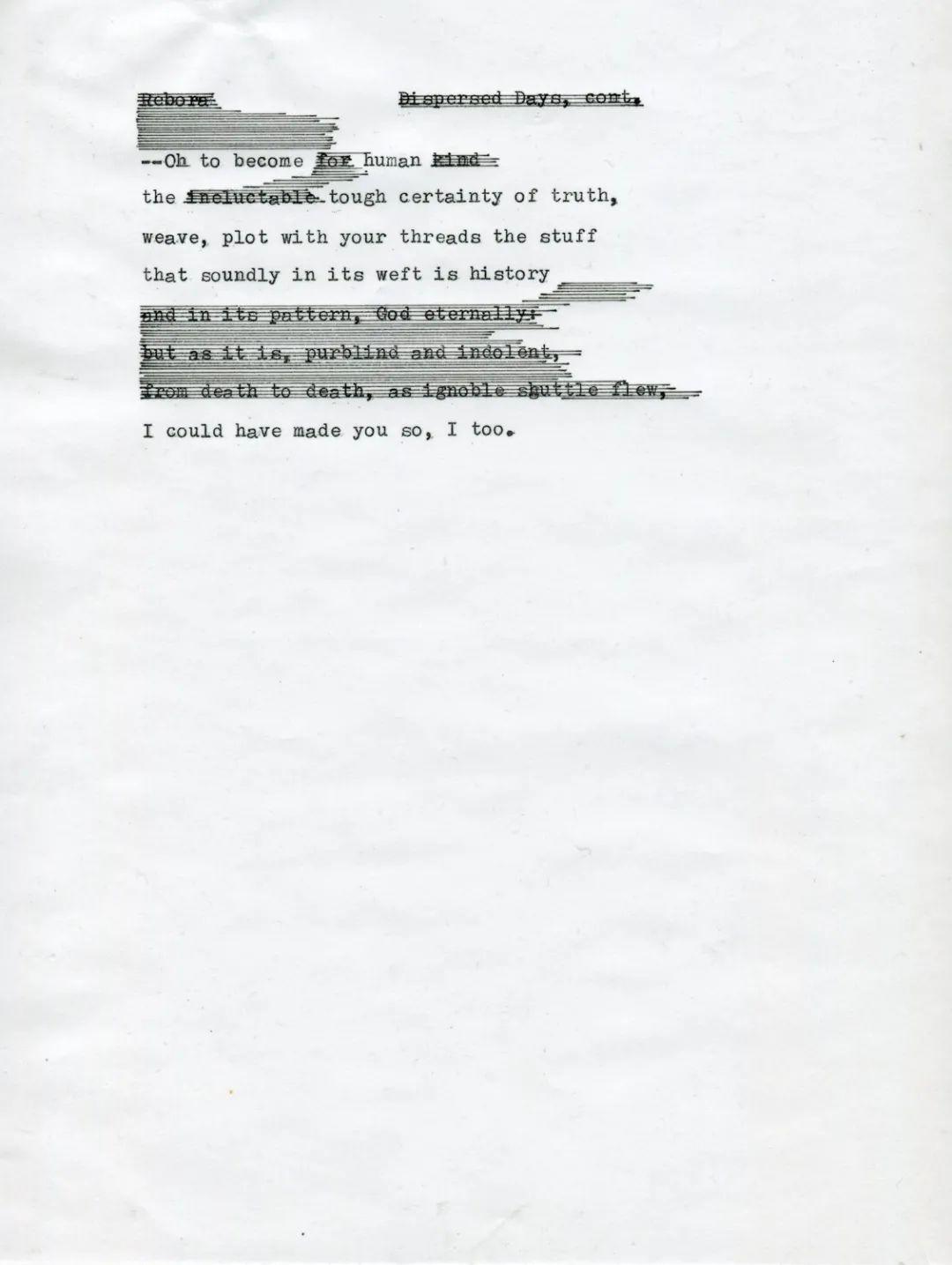

6. 过去历史学者叙述范斯沃斯宅的历史,往往忽略了这些诗,以致读起来像小说里的情节。一位女强人,身为芝加哥地区富有的单身医师,在一次晚宴上遇见国际知名的现代主义建筑师。这位男士从家乡德国抛妻弃女移民到麦卡锡时期的美国。在甜点上桌前,她已经聘请了他,为自己在伊利诺伊州的乡下设计一栋周末别墅。

7. 这段历史部分取自她未曾出版的回忆录。为求见每一件文档,我填写了所有必要的申请表格。

她这样写:

[3] Edith Farnsworth, “Memoirs,” unpublished ms. in three notebooks, Farnsworth Collection, The Newberry Library, Chicago, unpag.

8. 接下来的故事,发生在历时三年的住宅设计中。在那段时间里,密斯和范斯沃斯在芝加哥和共同的友人交往频繁,常在周末下乡察看她所购买的,在伊利诺伊州普莱诺(Plano)郊区、位于福克斯河(Fox River)冲积平原的那片土地;并与他的员工、学生以及共同的朋友,还有那些国外来访的建筑师们一起野餐。她真的迷上了这位建筑师,说他俩是恋人的传言很多,虽然在她的回忆录中并没有任何证据。

9. 我亲眼见过一些照片,照片上他们两人坐在野餐毯上,四周都是朋友。建筑师没有穿外套,腰围宽大。而她穿着裙子坐在地上,双膝瘦削如刃。

10. “事情不该是这样的,我担心故事的结局会很糟糕,”[4] 有朋友曾这样警告过她。我在一张申请打印的表格上做了记号,用回形针夹在这封信上,提醒自己有这回事。

[4] 同前注

11. 他承诺替她设计一栋住宅,优雅而透明,用细细的钢柱撑在地面上,完全不同于别的房子。《美丽住宅》杂志给它贴了个标签——“民主威胁”。访谈中,她只是抱怨没有地方放东西。建筑师告诉她,这是因为它“几乎无物”(beinahe nichts)。

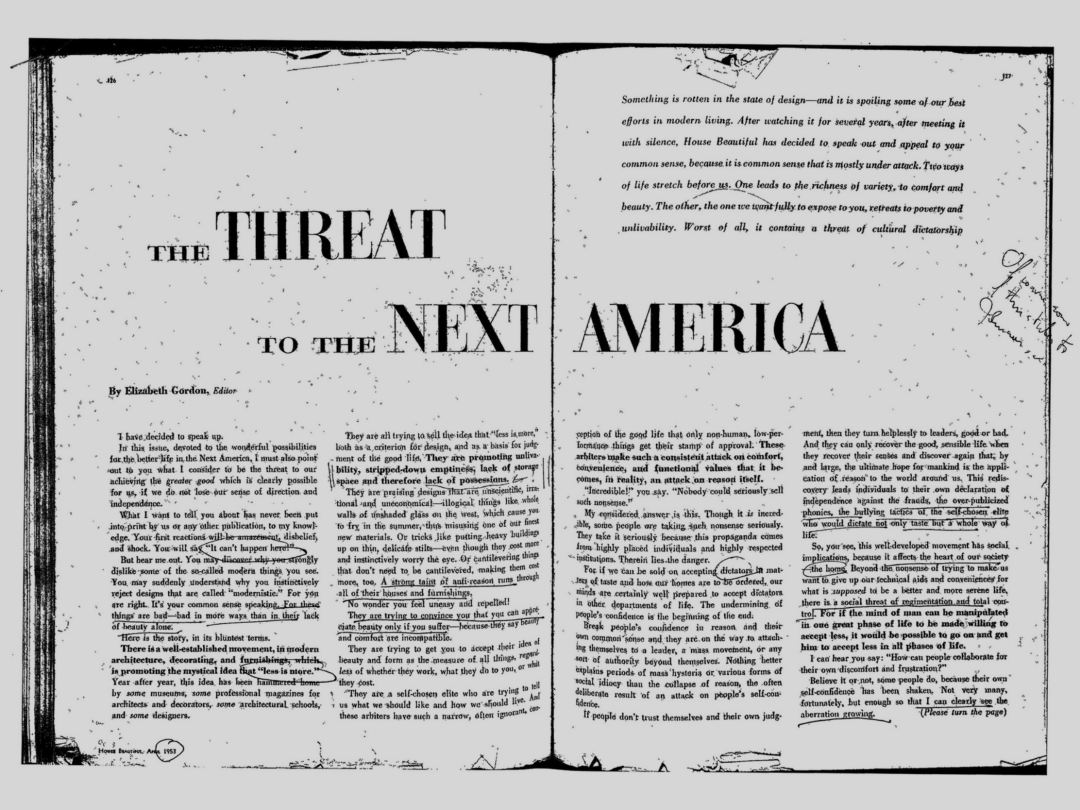

*“民主威胁”出处见Elizabeth Gordon, “The Threat to the Next America,” House Beautiful 95 (April 1953)。密斯最早的设想是将衣柜放置在厨房的长廊,但是范斯沃斯医师拒绝了,她认为衣物会沾染到食物的气味。

12. 在他俩的关系里,他是她的建筑师,而她是他的医生。这事鲜为人知。请稍停,试想作为一位怕死的男人的医生。

13. “我要知道,我在身后还能期盼些什么?”[5],他曾经这样问她。她心想:“男人总想知道自己对不朽的种种期望,但是不会想知道,他的命运与窗上的雪花和餐桌上的盐晶都一样。”

我在寂静的阅览室里这样大声问:“你想听什么样的故事?”

[5] Edith Farnsworth, “Memoirs,” unpublished ms. in three notebooks, Farnsworth Collection, The Newberry Library, Chicago, unpag.

14. 生命必然会走向终点,然而也有超自然的时刻。1950年春天的一个下午,他们和一位英国建筑师一起去察看正在施工的房子。

“我们从石板上看到的树木和草地渐渐消失在视野中,空中绯红的天体像一个大得出奇的粉色月亮。我们彼此凝视,凝视绯红的天空,凝视我们异样的世界。达科先生(Mr. Dark,*英国建筑师Malcolm Dark)低调地暗示:‘你不会想到我们在同一条轨道上走了这么多年,现在可能已经滑出了轨道?’漂浮在草坪上的两块未成的水平板异常美丽。”[6]

[6] 同前注

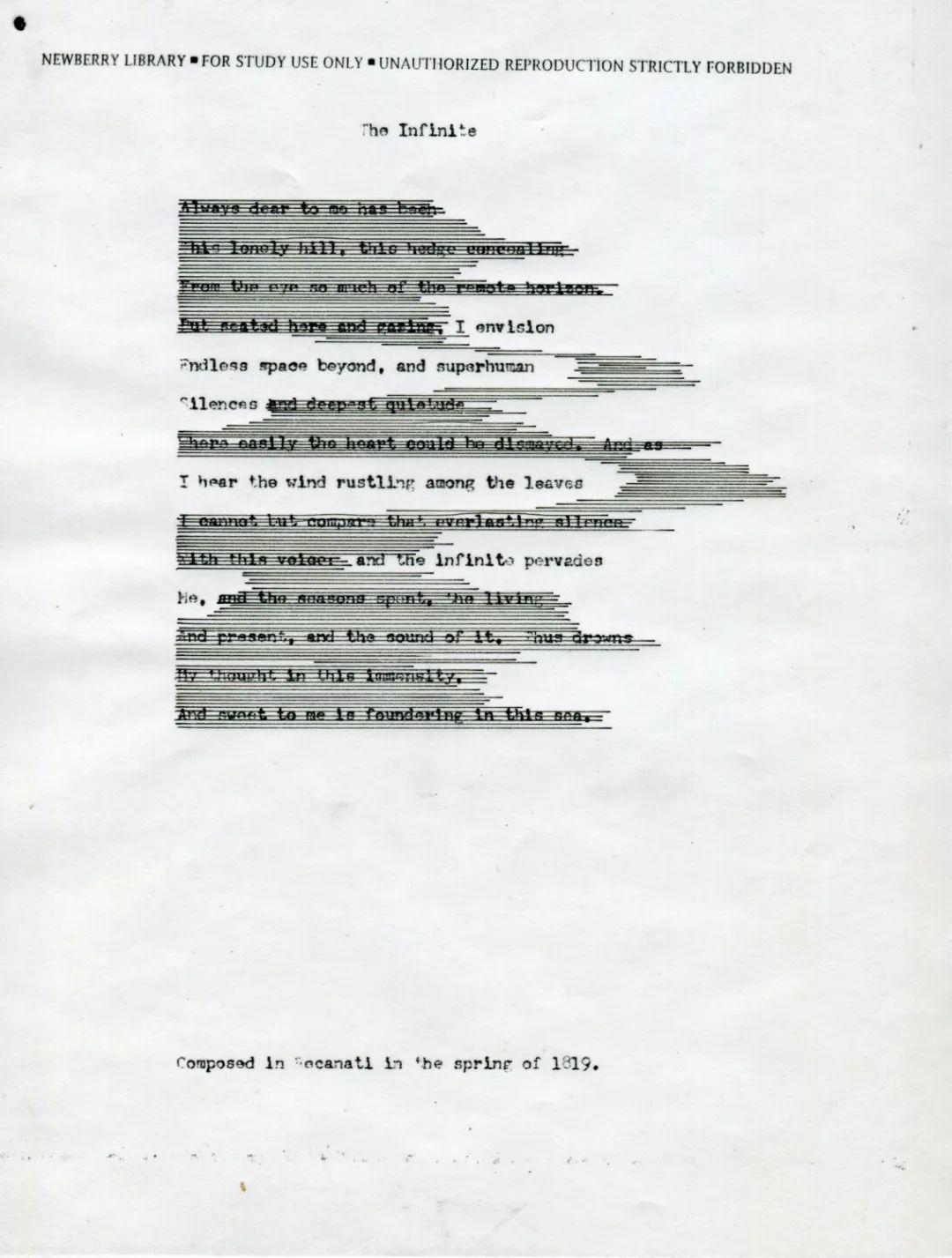

15. 她在回忆录中以实事求是的语气记下了这样一件事:一颗不知名的行星在盘旋,离他们如此之近,以至于他们开始质疑地球轨道的序列。他们发现在宇宙中万物秩序开始崩解时,自己似乎身处在一栋玻璃房子里。一连串的事件,或许是从这样一栋不寻常的房子开始发生。

16. 当他们所看到的异象,被找出是源自发生在加拿大的野火后(事实上,我并不完全理解这样的解释),她回来就不断抱怨这栋从地下冒出的房子。“当地已经流传说它是一间结核病疗养院。”[7]

[7] 同前注

17. 事情总会出岔,它们只是滑离了轨道。

18. 她认为建筑师在住宅的造价上欺骗了她。她曾接到一些实习生的来电,告诉她要交付一批订单之外的由密斯设计的家具,她拒绝接受。她发了一封信给建筑师事务所,明确告知不能再增加工程的造价费用。

19. “也许作为一位男人,他不是我想象里古时候目光清澈的千里眼,而他根本比我所认识的任何人都要冷漠和残忍。也许他根本不需要一位朋友和合作伴侣,可以这么说,他要的不过是一个好骗的对象。”[8] 这是她关于这个问题的最后一句话。

[8] 同前注

20. 在历史里,他们的分手常被归因为情变。说的都是如此。

21. 在历史里,她常被描述为丑陋的。“伊迪丝不是美女”,但他们会承认她很聪明。的确,她培养自己的精神力量,为的是弥补不幸的外貌。(据说如此。) [9]

[9] Franz Schulze, Mies van der Rohe: A Critical Biography (Chicago: The University of Chicago Press, 1985), 258.

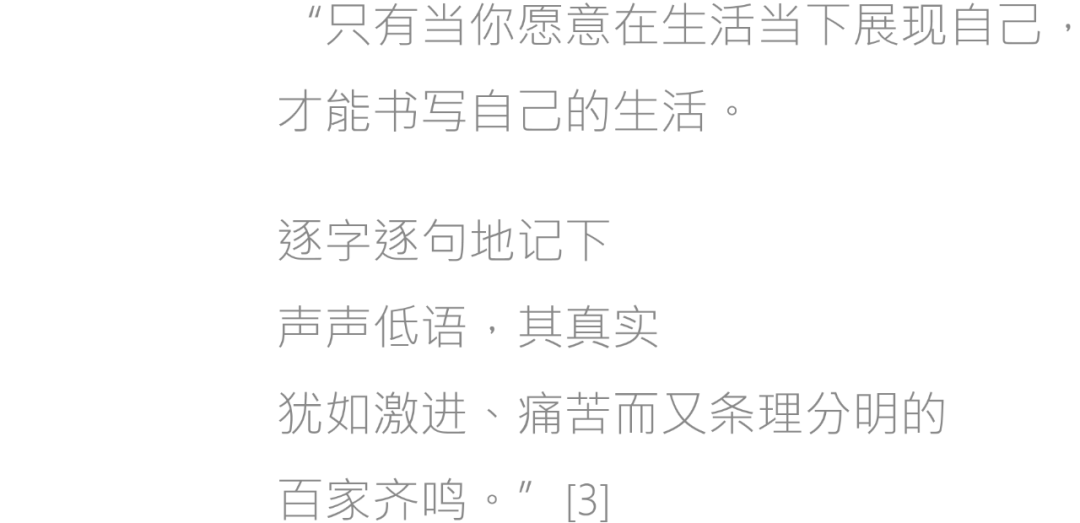

22. 当然,历史是一段构建和诠释的过程。

23. 她在玻璃屋里的第一个夜晚,就像庙里静止的回音一样展开,她只有一个掩盖月色的灯泡。电话铃声突然响起:“你还孤独地待在那片冰冷的草地上吗?” 她没有多做解释,写道:“这是一个令人不安的夜晚。”[10]

[10] Edith Farnsworth, “Memoirs,” unpublished ms. in three notebooks, Farnsworth Collection, The Newberry Library, Chicago, unpag. *1950年底的除夕夜。

24. 我写下这段历史时,为什么要否定这两位曾上床的可能性?

25. 我读到这段历史时,为什么其他人又都如此认为?

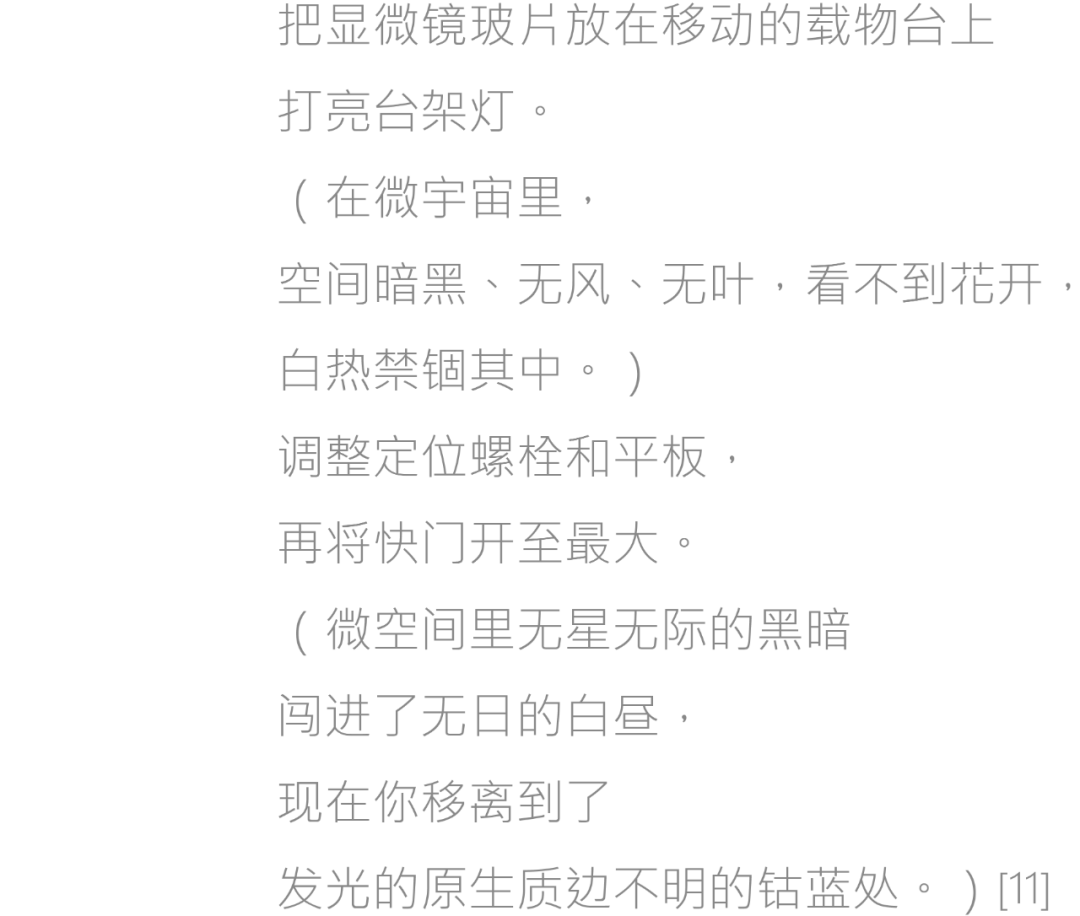

26. 我很想知道,她私下是否一直纠结于超自然。但是在她的回忆录里看不到这些,而是在她的诗歌中。在回忆录里,她事无巨细地记载了对这栋房子以及对建筑师的抱怨,还有那些相当无聊的法院审理中互控的细节。档案中一卷又一卷的诗集,尽管几乎每份打字稿的上角都有她名字的首字母,但大部分文档都标注着“未明”(“Unidentified”)。这些从未公开发表的诗里,写的都和空间有关。

27. 还有什么比空间更超自然?

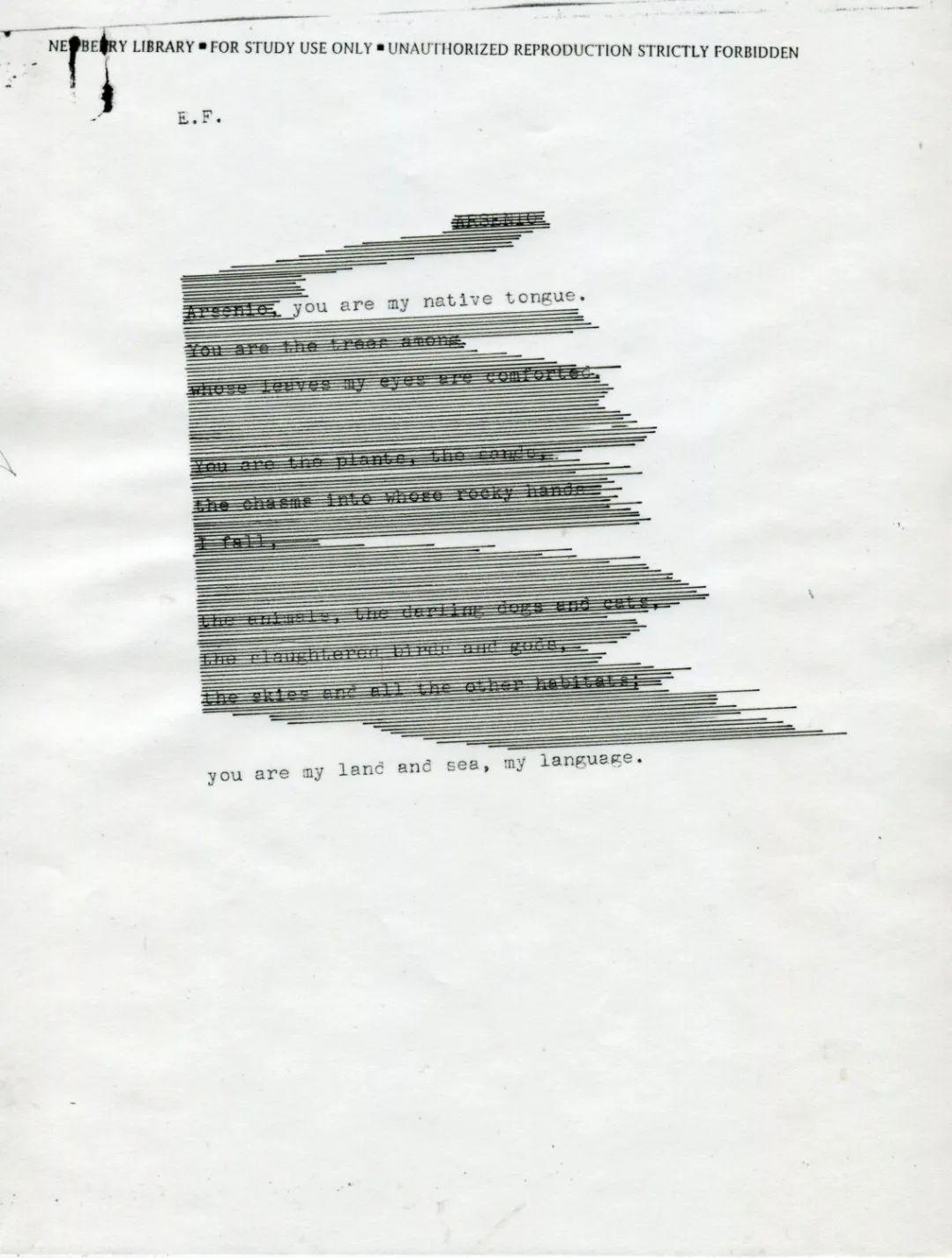

[11] Edith Farnsworth, “Arsenio,” 1969, unpublished poem, Farnsworth Collection, The Newberry Library, Chicago. Excerpts.

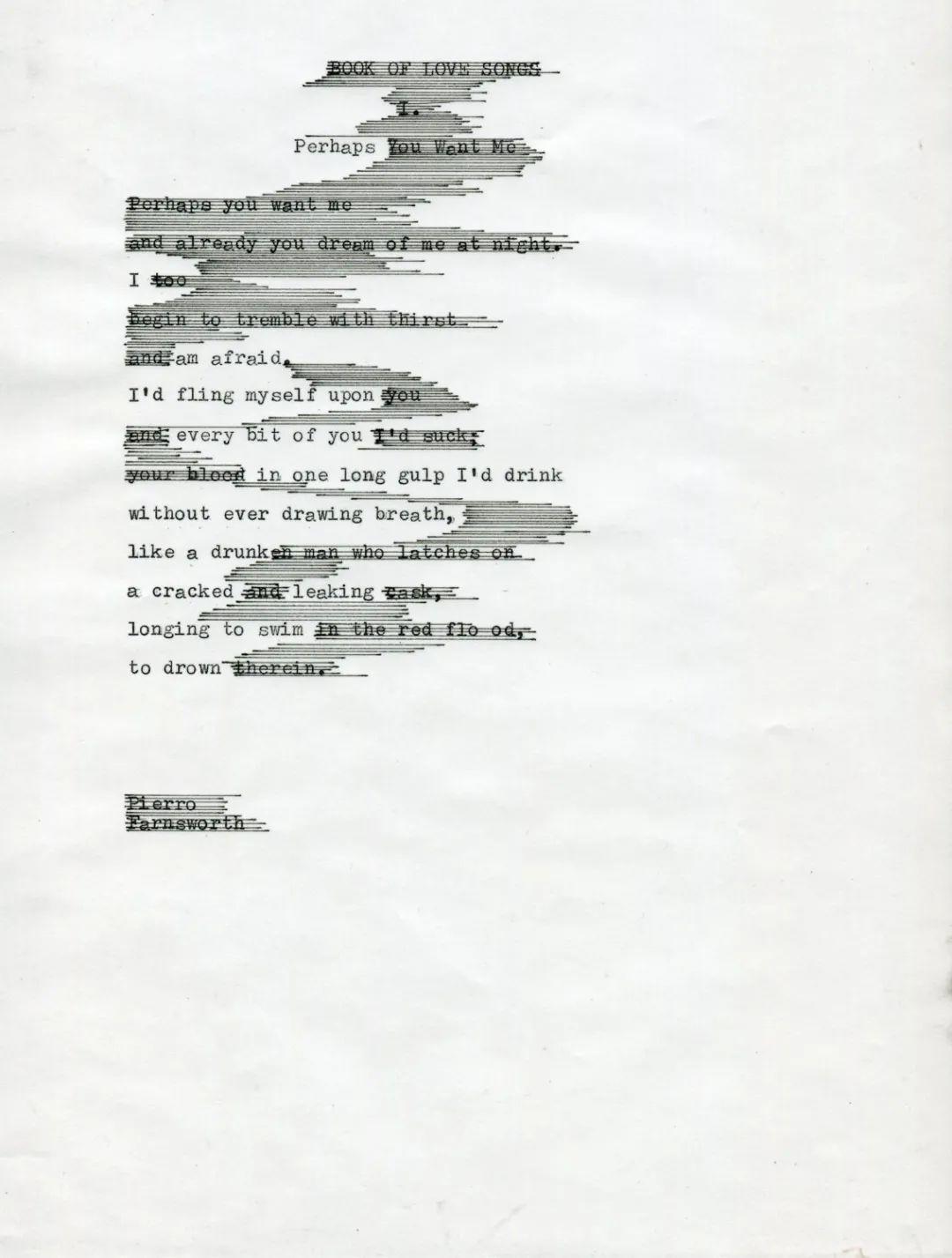

28. 她总结道:“——也许你也曾见到这一切。”[12]

[12] 同前注

29. 诗人在诗中用“你”这个称呼时,(通常)意指过去所爱诸人的合体。我们无从知悉范斯沃斯医师指的究竟是谁。有可能是那位建筑师。她还养了一只黑色的贵宾犬,也和一位名叫雨果的先生很接近,还有一位20多岁的凯瑟琳,以及被她家族抛弃的弟弟。人一生中有很多失去的“你”(yous)。我们为了继续下去,必须选择暂停挖掘“你”的意义。

30. 她的文字令人迷惑,有时候文中的“你”很可能会成为“我”。

31. 空间是一个奇怪的词,在建筑学论述中若按时间排序,它的出现先于体积和虚空。空间是心灵的一种属性。阿德里安·福尔蒂(Adrian Forty)曾提醒任何试图掀除谜障的人,解开它的意义,就等于拆解了我们自身某个部分,就像早已愈合的肚脐。它是我们借以感知世界的工具。[13]

[13] References are made to the chapter “Space” in Adrian Forty, Words and Buildings (New York: Thames & Hudson, Inc., 2000), 256-275.

*阿德里安·福尔蒂,巴特莱特建筑学院建筑史教授。

32. 都要归咎于德语,空间(raum)是物质的围合、房间,也是一种哲学的概念。彼得·柯林斯(Peter Collins)告诉我们,说德语的人对房间的认知,就是无边无际的空间的一小部分。[14]

[14] 同前注

33. 范斯沃斯试着把肢体伸进这无边无际里,让房间脱轨滑进空间。

[15] Albino Pierro, “U Mamone,” trans. Edith Farnsworth, unpublished, no date. Farnsworth Collection, The Newberry Library, Chicago, unpag. Excerpt.

34. 如果他们的争端与性无关,而是哲理的呢?她不断地伸手进入他无穷的视界,那超越盐晶、超越雪花的生命永恒的世界,对着他甩睡袍,要求一个能装它的抽屉。

35. 你该如何对待一位怕死的、受托马斯·阿奎那(Thomas Aquinas)的启发而画出平面图的建筑师呢?

*托马斯·阿奎那,13世纪天主教神学家。密斯童年在亚琛(Aachen)的天主教学校上学时,曾接受托马斯·阿奎那的著作洗礼,这成为他日后建筑哲学的灵感来源。

36. 对上帝、或空间、或无穷、或是三者不神圣的混合体(这三者也可能就是同一回事)虔诚的人,也会深感抵触。这些矛盾每天都会溢出自身之外。所有人都如此。

37. 试把空间掬在你的双手里,在光下举起,再合上双手,窥视拇指搭在一起所形成的中心。在肉色的光线中,你可以看到渗出来的空间。这没关系,若不把我们的身体牵入其中,我们就无法谈论无穷。然而,身体并不属于这个位置(?)。

38. 无穷是一种无拘无束的存在。这位建筑师并没有直接和医师谈上帝,代之,他只会提出这样的问题:“干嘛要绑住自己双手?”[16] 摘用密斯·凡·德·罗语

39. “谁还会在意这是道墙还是个开口?”[17] 这道问题含有多样的内容。

[17] From the notebook of Mies, page 61, 62 (collection of loose pages preserved at the Mies van der Rohe Archive of the Museum of Modern Art in New York), 1927 – 1928. Excerpt appears in Fritz Neumeyer, The Artless Word, trans. Mark Jarzombek (Cambridge, MA: The MIT Press, 1991), 289.

40. 我不知道他们俩是否只是在寻找两种不同尺度下的无穷。他不断地透过使用玻璃来向外延伸,朝地平线的边缘和人类感知的极限发展,而她则是透过显微镜的物镜不断地向内扩张。

41. 在他俩之间拉起某种关系是件难事。他们相处密切,以熟稔程度来看,之间的距离很短,像是一条浅浅的沟,但如同所有的浅沟,意味着欠缺交流。如果他们相距千里,也许还会告诉我们些什么。

42. 也许不会。

43. 于是我们就有了无穷的可能。

44. 我们必须让事物变得有意义。(托马斯·阿奎那(Thomas Aquinas),13世纪)

45. 没有叙事就没有意义。(罗兰·巴特(Roland Barthes),20世纪)

46. 有些日子里,无穷好像不错。她能想象到无尽的空间之外,以及超人类的沉默。她能听到风吹过树叶沙沙作响。她在某个心潮澎湃的时刻写道:“无穷弥漫在我的周围”[18] ,这是你在任何书上都读不到的。

[18] Giacomo Leopardi, “The Infinite,” 1819, trans. Edith Farnsworth, unpublished, no date. Farnsworth Collection, The Newberry Library, Chicago, unpag. Excerpt.

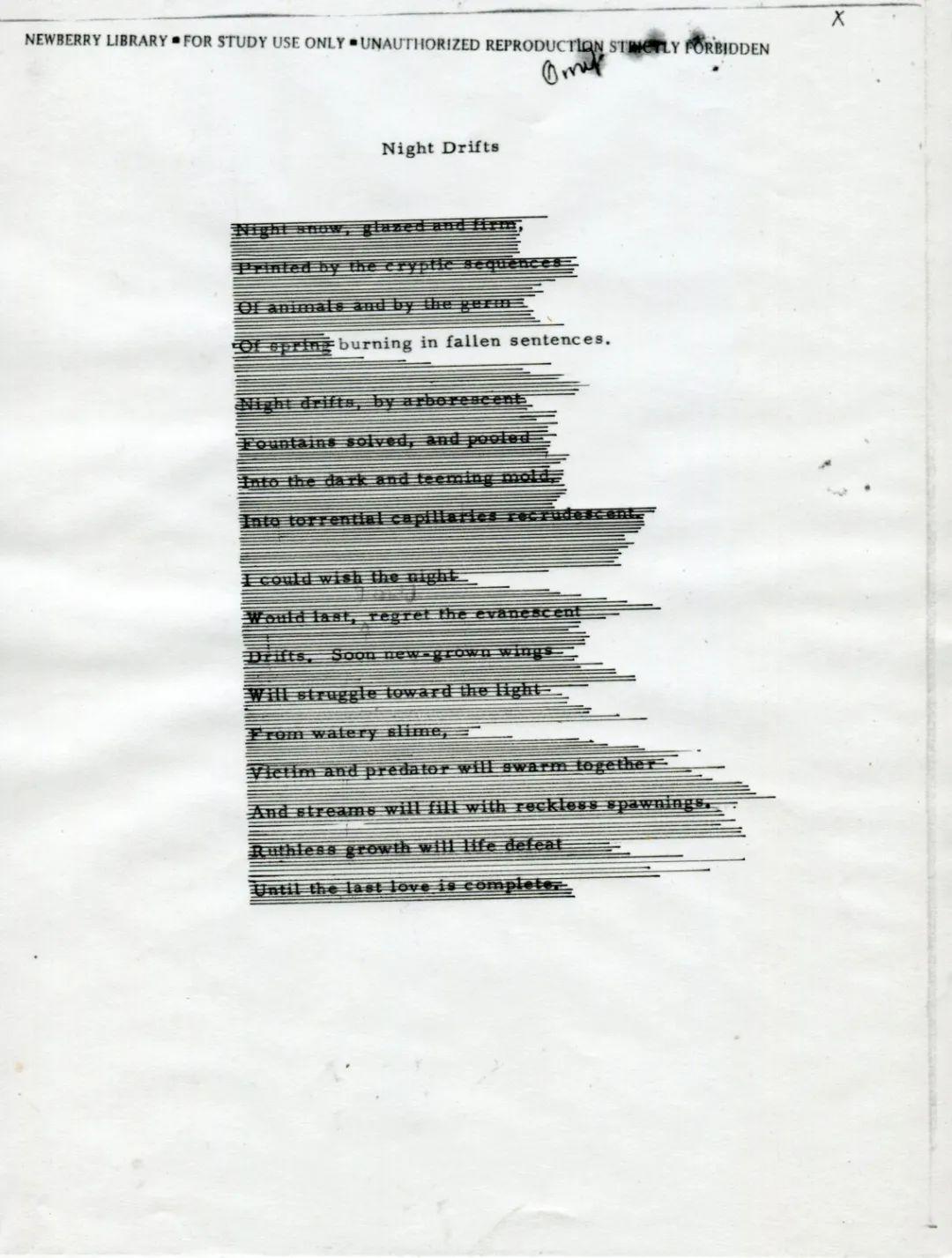

47. 然而,夜在漂移。在失落的字句里燃烧。[19]

[19] Edith Farnsworth, “Night Drifts,” unpublished, no date. Farnsworth Collection, The Newberry Library, Chicago, unpag. Excerpt.

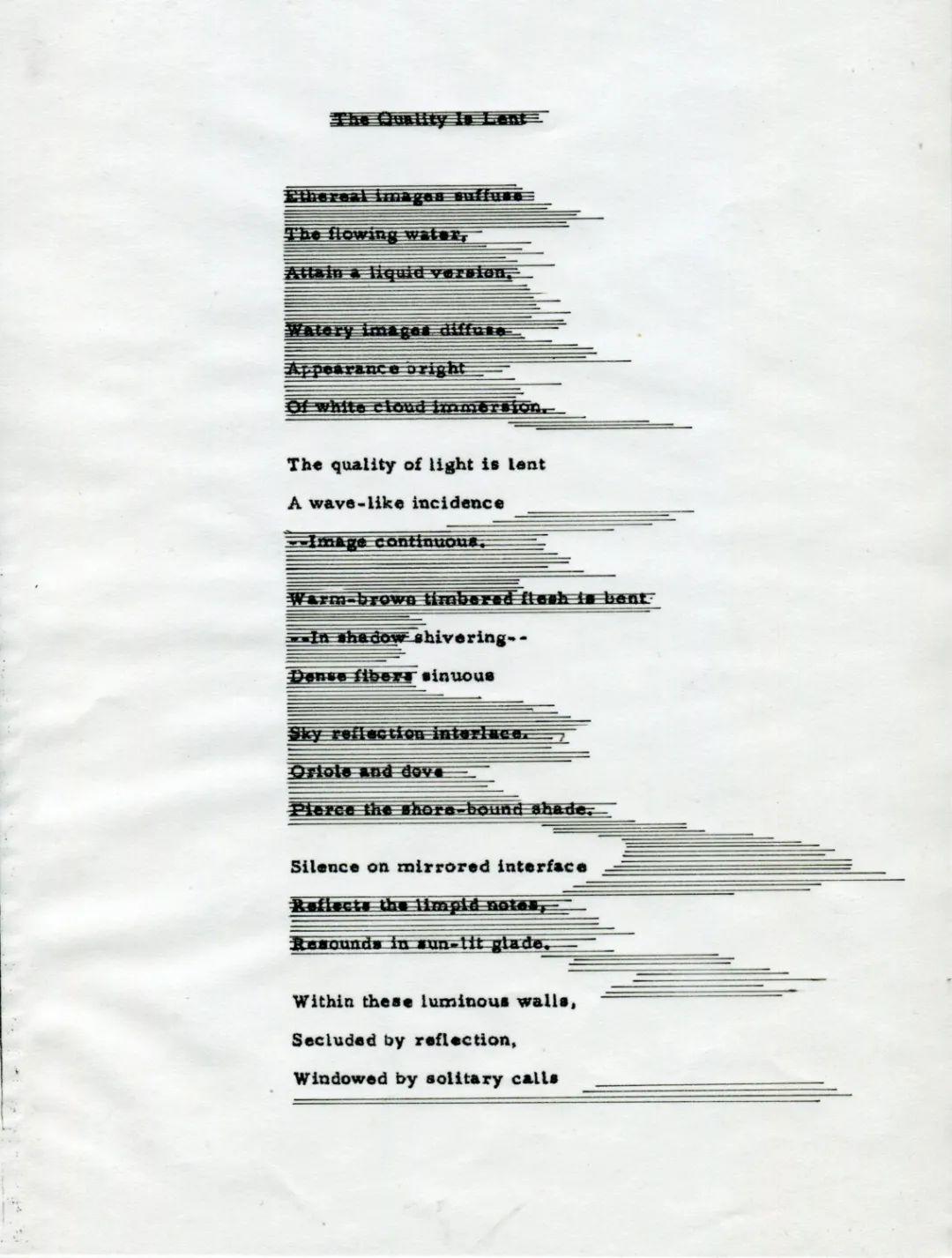

48. 而昼光如波纹,在发亮的玻璃墙上婀娜多姿地颤动。[20]

[20] Edith Farnsworth, “The Quality is Lent,” unpublished, no date. Farnsworth Collection, The Newberry Library, Chicago, unpag. Excerpt.

49. 而我在玻璃中的倒影是那可怜的伴侣。

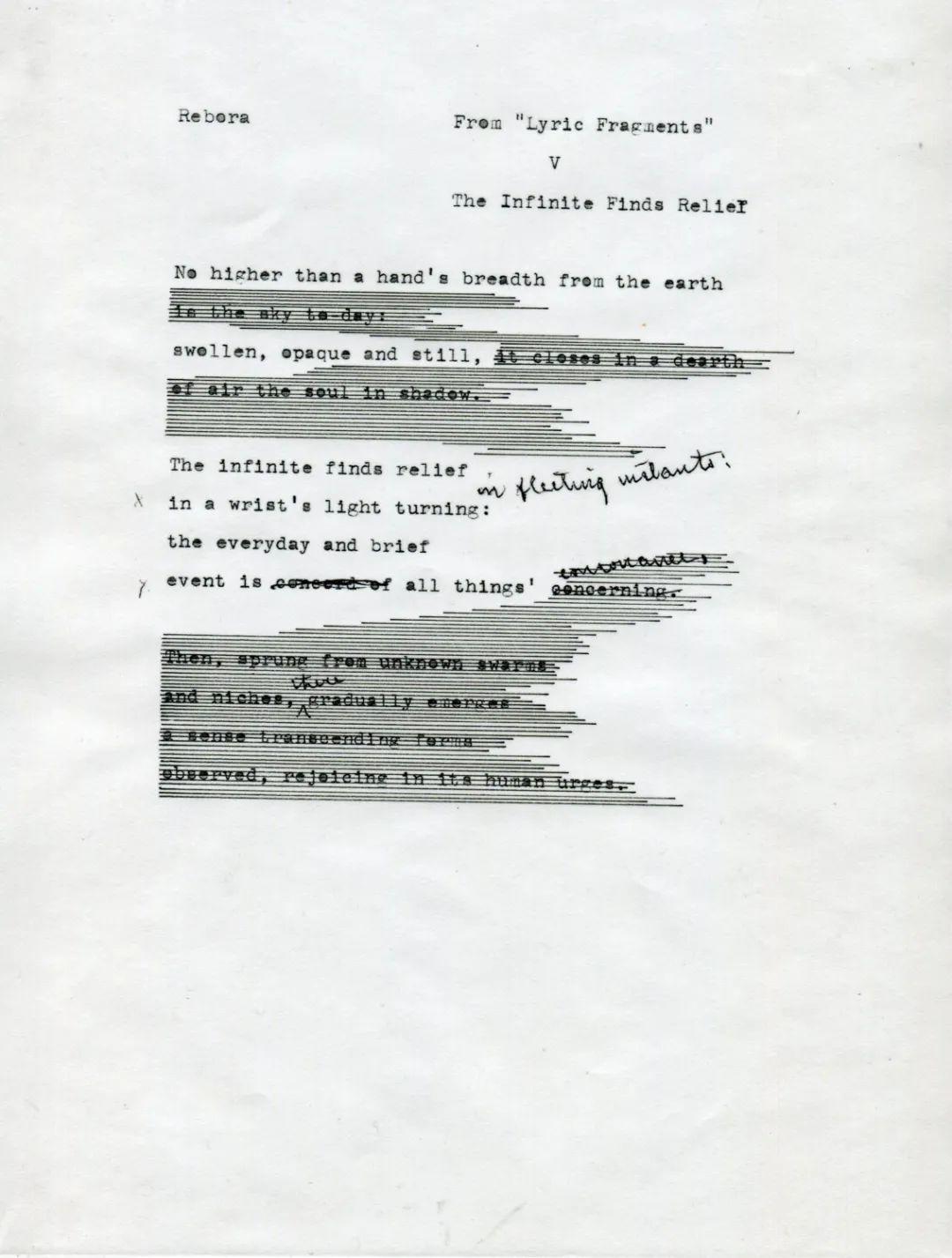

50. 她写道:“无穷找到解脱,就在手腕轻盈扭动下:一切都稀松平常。”[21]

[21] Clemente Rebora, “The Infinite Finds Relief,” trans. Edith Farnsworth, unpublished, no date. Farnsworth Collection, The Newberry Library, Chicago, unpag. Excerpt.

51. 我们所能看到每一种不同尺度下的无穷,背后都埋藏着更多的东西。计算机程序员出现在我笔记本屏幕上,告诉我所看到的互联网只不过是海面上可见的冰山一角,下面巨大的冰体,很少人能进入——深层互联网。

52. 她这样说,让我想起了文艺复兴绘画中,常被图中的画板和金色的锁头所掩盖的透视消点,因为盯着消点,即使是人为的消点,等于试图直视上帝。

53. 维基百科就不会顾虑那么多,它提供一些有助思维的训练,来想象无穷——天空有多深?

54. 当然,这也只是冰山一角。

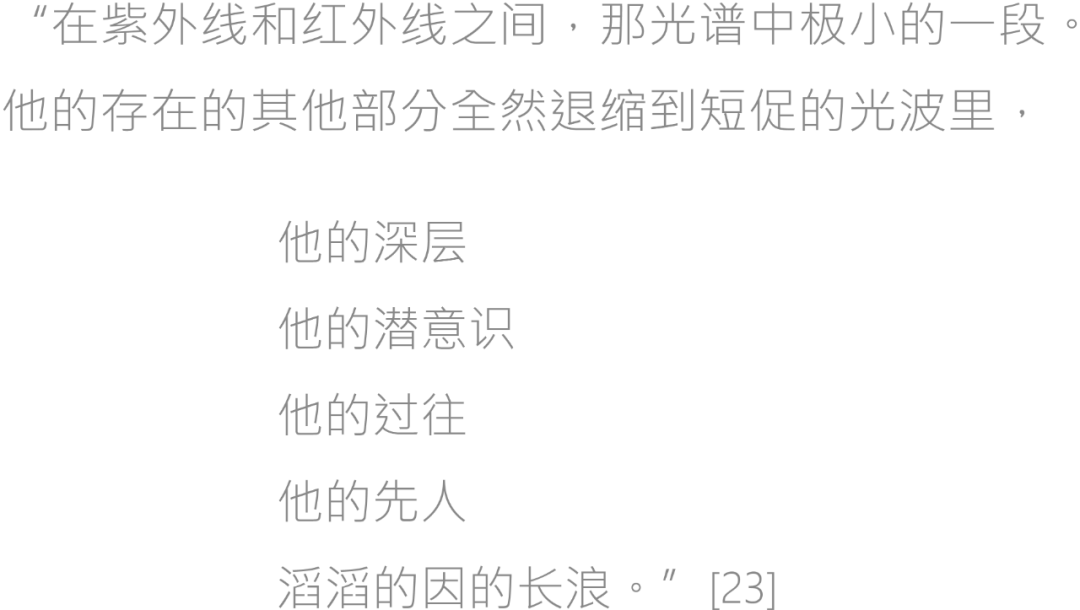

55. 对于医生而言,“我们所看到的人只是可见的人”。[22]

[22] Edith Farnsworth, “The Poet and the Leopards,” in Northwestern Triquarterly, Fall 1960, 7. Excerpt.

56. 能见度,她写道:

[23] 同前注

57. 也许到了某个年龄,女人变得不为男人所见,也许她在他们盖这栋房子时,越过了这条线。我自己也尝试过隐身,每周四穿着运动裤在小区里走动。我不在乎以这种方式消隐,我回归到了我自己。

58. 即便是隐身的女人,隔着玻璃也是可见的。对玻璃屋而言,大家自然有目可睹。

[24] Pierro Metaponto, “If in Paradise You Would,” trans. Edith Farnsworth, unpublished, no date. Farnsworth Collection, The Newberry Library, Chicago, unpag. Excerpt.

59. 在这些诗与房屋的历史,与客户和建筑师间可能存在的某种关系之间,很难找到关连。诗并不鼓励直白。

60. 柏拉图认为诗歌危险,因为它太容易在真相不明下撰写。

61. 但是苏珊·斯图瓦特(Susan Stewart)写道:“诗歌真正邪恶的力量在于它的魅力,而魅力最危险的一面正是它的随兴”[25]——这正是我们一种耀眼的内在本能。

[25] Susan Stewart, Poetry and the Fate of the Senses (Chicago: University of Chicago Press, 2002), 112.

62. 不知道这些诗是范斯沃斯医师在与建筑师交往期间写的,还是在关系断后才写的。不知道诗中的“你”是不是意指这位建筑师,还是其他情人,或者都不是。这些文字与房屋历史的联系脆弱,虽然不是完全没有。这关系只是隐微的。

63. 躲在历史背后的是诗。开始时我们不发声,而后我们断续地发出声音和歌唱,这远在我们能够串起一段故事之前。

64. 在她翻译皮耶罗的诗稿中,范斯沃斯为《也许你想要我》(“Perhaps You Want Me”) 作了一点更改。这首诗标题上方原来打的字是《情歌》(“Love Songs”),上面划了两道。

65. 这些不是情歌,没有孔眼或通往真理的开口,这只是一个故事。

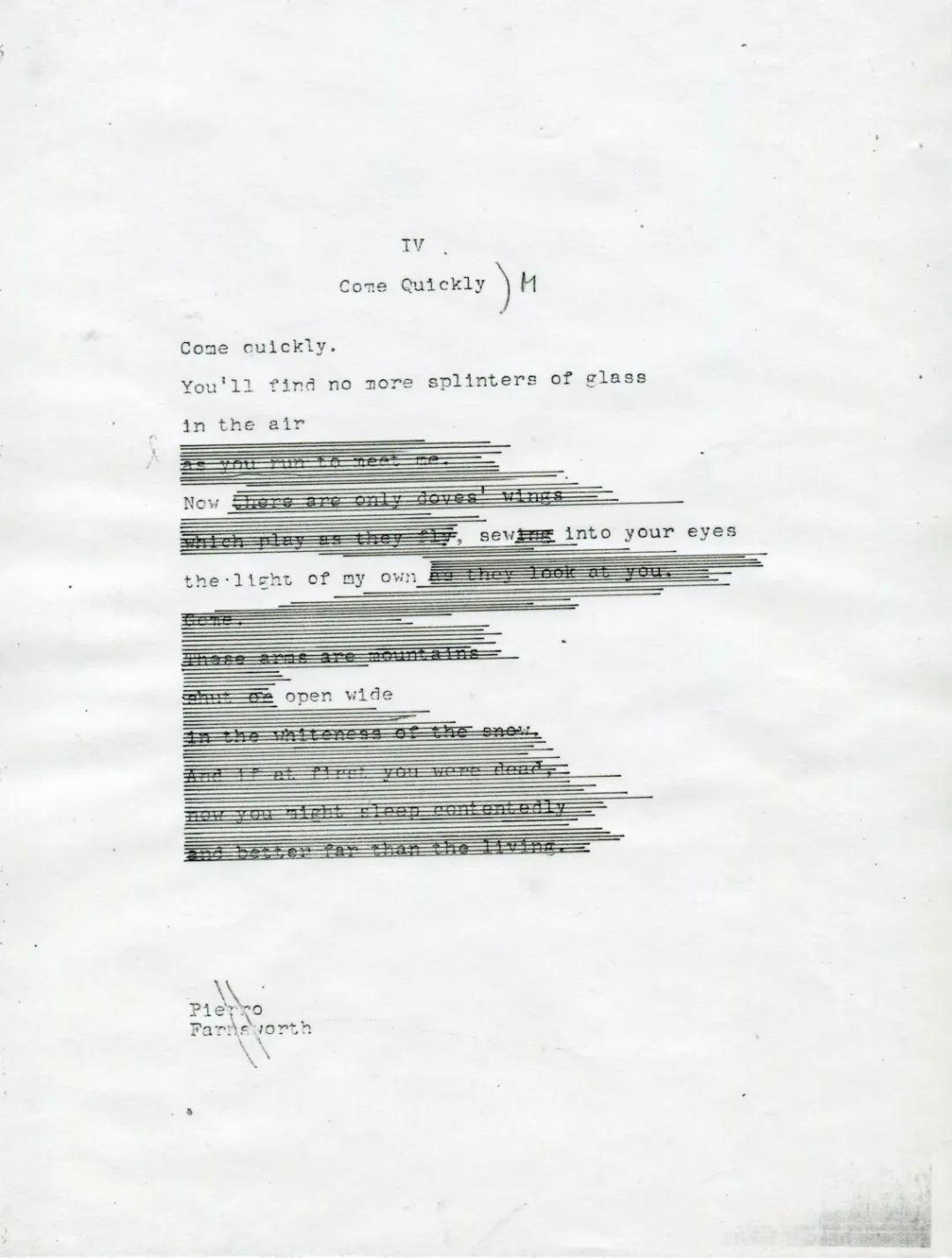

66. 她翻译的皮耶罗的诗,第四首《孔眼 佳话》(“OCCHIELLO NU BELLA FATTE”)开篇:

[26] Albino Pierro, “Come Quickly,” in Nu Belle Fatte. Una Bella Storia. A Beautiful Story, trans. Edith Farnsworth (Milano: All’Insgna del Pesce d’Oro, 1976), 49.

67. 任何一段恋情都是一段叙事性的建构。

68. 而建筑史的写作是一种不明确的艺术,一个必需求证的课题。

69. 在范斯沃斯资料档案中为数不多的手写诗稿里,我们可以从其中的一首中找出意义所在。这首诗写在密斯死后的两个月,显然是一首情诗。

它以此开头:

它的结尾是:

[27] Edith Farnsworth, “Arsenio,” 1969, unpublished poem, Farnsworth Collection, The Newberry Library, Chicago. Excerpts.

70. 海登·怀特(Hayden White)问道:“当它们可以呈现出故事形式上的连续性时,正确地再现真实事件的遐想,达成的是什么样的愿景?满足的又是哪种渴求?”[28]

[28] Hayden White, “The Value of Narrativity in the Representation of Reality,” Critical Inquiry, Vol. 7, No. 1, On Narrative (Autumn, 1980), 8.

71. 渴求的是完整性、连续性以及因果的关联。

72. 要是有什么能够撇去腻烦的爱情和历史的叙事,那就是诗歌。诗中由语言组成的,与由没有语言构成的一般多。诗歌中包含着空间,那是历史的叙事结构无法容纳的空白和停顿。

73. 可以把下面的字句从她一首未经发表的最后的译诗中挑出来:

[29] Clemente Rebora, “Dispersed Days,” trans. Edith Farnsworth, unpublished, no date. Farnsworth Collection, The Newberry Library, Chicago, unpag. Excerpt.

[1] 本文由译者经作者授权翻译;部分图片为译者添加,版权均归图片原作者所有。原文出处:“Sentences on a Glass House and Other Sentences”, Forty-Five / A Journal of Outside Research. http://forty-five.com/papers/23

本文由译者徐千禾授权有方发布,部分图片来源网络,版权均归原作者所有。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。若有涉及任何版权问题,请及时和我们联系,我们将尽快妥善处理。联系电话:0755-86148369;邮箱info@archiposition.com

上一篇:竞赛获胜方案:邯郸绿色城市宣言 / 多米尼克·佩罗建筑事务所

下一篇:AA发文悼念英国建筑理论家Mark Cousins