代官山集合住宅

Hillside Terrace Complex

建筑设计:槙文彦

建成时间:1967—1992年

项目地点:东京,日本

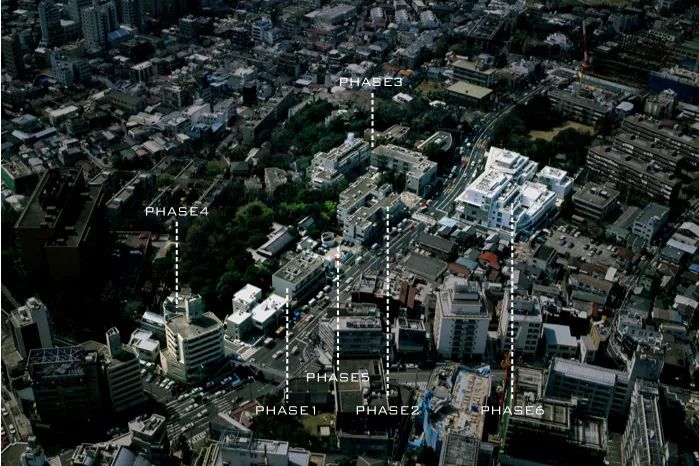

代官山综合体是日本建筑师、普奖得主槙文彦所提出的“集体形式”(collective form)的一个经典案例,自1967年以来已经发展了七个阶段,与东京不断变化的环境相对应。

建筑师采用了多种设计策略来创造其独特的氛围,包括尊重微妙的地形变化、空间分层和创建受保护的外部公共空间。这个项目的成功是空间和建筑手段——尺度、透明度等——以及公共生活程序化发展的结果。各种正式和非正式的活动在城市的这一地区举行,创造了代官山及其周围的生活;与建筑一起,将此地变成东京城市景观的独特组成部分。[1]

*下文编选自“风景的构筑:槙文彦与代官山的25年”,作者胡佳林,发表于有方空间,2017年。以及今天是槙文彦93岁生日,祝建筑师生日快乐。

槙文彦在自己的讲座上曾讲过这么一个故事:

身着西装的老头走进A栋,进入大厅之后需要下半层的楼梯,走进一家半地下的红酒店。老头选了一张小圆桌,离窗有点距离,下午三点左右的阳光斜切进来,这张小圆桌处在微薄而温柔的昏暗之中。

圆桌有四个椅子,他挑选了离窗户最远的椅子坐下,把礼帽和外套放在另一张椅子之上。他要了一杯红酒 ,喝到一半的时候,他点了一份三明治,喝到三分之一的时候,他把三明治吃完。这是他保留了很多年的习惯。

最后,槙文彦说,“都市中可以让个人独处的小空间令人欢喜,因为孤独即是吾辈故乡。”

他所描述的空间气息极为迷人:既是私密的,也是和城市相关联的;既是日常的,也是具有仪式性的。这个故事的舞台是代官山集合住宅(Hillside Terrace Complex)。

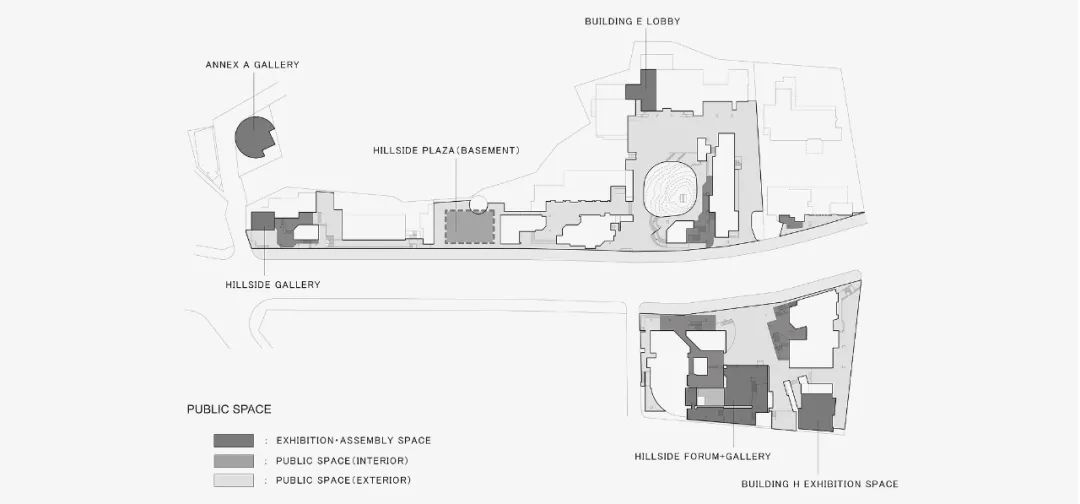

代官山集合住宅(Hillside Terrace)是包含住宅、店铺、办公等在内的综合建筑群,设计周期长达25年,从1967年开始到1992年为止,分阶段地建设起来。虽然各个时期的平面和构造方法不断变化,但是设计的主题思想仍贯穿始终。建筑师在对内部空间与外部空间尺度的连续、立面与街道空间的相互作用上保持着持续关注。公共的步行空间提高了场所活力,为周围的店铺创造了条件。各种宽度的散步道路、平台、阶梯在创造悠闲的空间氛围上,发挥了不小的作用。其建筑空间及开发模式所创造出来的都市文化对代官山地区产生了深远的影响。

在与代官山集合住宅邻接的基地上,槙文彦在1979年设计了丹麦大使馆,以及1998年的Hillside West。后来他干脆把自己的事务所搬到了代官山,兼管代官山的一些日常事务,比如商业空间不能贴广告招牌以免破坏代官山极简的气质等。

第1期(A・B栋、1968—1971)是靠近街角的两栋房子。构造均为钢筋混凝土。外立面选择使用灰色,是因为”白色的表皮并不耐脏,灰色更能经得起时间的考量。”1965年之前,槙文彦一直旅居美国,深受现代主义思潮的影响。然而在市场意义上,这期建筑在一开始并不受欢迎,建成一年左右都没有人入住。棱角分明的方盒子如同天外来客一般矗立在农田边上,周围散落着坡屋顶的民居。

第2期(C栋,1972—1975)在沸沸扬扬、喧喧闹闹的经济潮流中建成。同时期在周围建成的集合住宅,期待高租金而形态怪异、极尽奢华。与之相对的槙文彦依旧设计了朴素的混凝土盒子。只是和第1期相比,把公共场所从沿街的界面移到了中庭之内。

C栋中庭地面的瓷砖是和现代艺术家素津洁的合作成果,橙白相间的纹样在一片灰色调中显得灿烂而张扬,漫不经心地触碰了一下那个黄金时代的脉搏。

槙文彦之所以将公共空间搬到中庭,一来是因为代官山东南面的旧山手通道路日益增大的交通量,已经不适合将用于停留的公共空间放在沿街;另一方面,1970年代的槙文彦开始进行奥空间、微地形等一系列有关日本城市空间特性的研究,这些研究成果被运用到自己的建筑实践中。日本城市空间的丰富程度并不取决于建筑的规模,更多的是依赖于空间中轴线的密度。散落的体量、迂回的路径、恰如其分的视觉遮挡,使得所谓“奥性”的日本空间气质在基地的内部百转千回。

在穿越中庭之后,便能看到猿乐塚。猿乐塚是古坟时代(6C—7C)的遗迹,一个供奉着小神社的高约5米土堆,代官山所在片区的地灵。神的居所是空间奥性的根源。

出于对传统文化的尊重,槙文彦在处理微地形时相当谨慎,将建筑的体量打散、前后错动,而并非将基地抹平。于是,这也就不难理解为何第3期(D・E栋1976—1977)的D栋会突然出现一片弧线状的台阶——它的基地紧贴着猿乐塚,弧线引导着人们的动线,同时也体现着建筑谦让的姿态;层层叠叠像等高线一样的台阶消化了基地的高差,顺应着自然也模拟着自然。

槙文彦在讲座上说,时不时看到少年坐在弧形台阶上看书。阳光从细碎的树叶间穿透,风一吹,树的影子也跟着晃,这种宁静大概是室内的空间无论如何也代替不了的吧。

第3期(D・E栋1976—1977)在材质上也发生了巨大的改变,从朴素的混凝土涂装变成了瓷砖贴面。“在建这期建筑时第1期已建成5年,混凝土涂料的退化问题十分严重,在这一期便改用了瓷砖。”在1999年有关代官山集合住宅的访谈中槙文彦说道。但为了风景的连续性,这期的建筑和前两期灰色混凝土在色调上保持统一,瓷砖的色号为5Y,一种偏黄的白色。这种颜色比较微妙的方瓷砖据说是当时的特制品。

在第3期的马路对面、即旧山手通北侧的金属房子是第6期(F・G栋,1991—1992),外立面的主要材质使用了铝板和玻璃,体块更为透明和轻盈。与前两期有巨大的变化,但有一些建筑语汇始终贯彻其中。

比如说,与C栋相同,G栋的出入口在建筑物的一角。为了暗示出入口的独特性,槙文彦在G栋的这个角部入口处设立了一根两层通高的白色圆柱,“圆柱在结构上及视觉上都拥有强烈的独立性,是强调场所特异性的一个有效的记号。”我每每看到它,都仿佛看到了一棵被抽象了的树。

此外,建筑条件也发生了很大的变化——在道路南侧的前三期开发中,由于是住宅专门用地,设定有高度不得超过10米、容积率不得超过150%的要求。而在第6期的开发中,由于在道路北侧,10米的限高被废止,另外容积率也提升到了200%。为了削薄体量的增加带来的压迫感,槙文彦将F栋在10米高的位置挑出一个水平的檐,并将4、5层的体量往后退,使行人在里面走动时,保持与前三期10米高的建筑体量时相似的空间体验。

根据时间的线索一段段切割开来看,代官山集合住宅的发展似乎是一个脉络清晰、有迹可循的历时性过程。但当人们走进代官山感到迷茫的时候,又觉得它仿佛和时间没有任何关联,它只是静静地在那里,像村落一样,像时光本身。这种空间的丰富性很难用静态的图像表达,有关时间的流动和空间的错综。

这又或许得益于槙文彦在个人风格确立上的谨慎态度——退一步是辨别性的丧失,进一步是教条主义的深渊——而代官山似乎就是一个张弛有度的范本。在25年的实践里,一方面保持着对时代进化的敏感,另一方面始终保持着一些建筑语言上的一致,孕育出代官山自身的风土,“企图在这个项目中根植一种日常性,加之时代的痕迹被刻意保留,从而获得都市的厚度。”槙文彦如此说道。

后记

槙文彦谈代官山的时间与风景

*节选自第13届DOCOMOMO国际会议槙文彦的演讲,主题为“On Collective Form”(谈集体形式),有方编译。

代官山项目的风景持续了20多年,以公共空间为中心,包括场地前面的人行道。从第一阶段开始,就提供了各种小型公共空间。室外和室内的公共空间都向外界开放。在今天的城市里,让建筑直接面向城市环境是不合适的。在这里,每一栋建筑基本上都是一个自给自足的世界,只向一个本身与城市部分隔绝的户外空间开放。每个建筑都提供了看向其他建筑的视角,正是通过相互的视角交流,集体形式才得以形成。视野被限制在与眼睛平齐的高度,并且有尺度感。在城市的历史上,有各种各样的公共空间。空间特征通常决定了什么是公共的城市。大都市可以提供小城市或村庄无法提供的压倒性空间。然而,城市中的公共空间并不仅仅是为人群或社区而存在的。它们也是让人们享受孤独的地方。当有许多不同层次的公共空间和意义时,我们的城市空间会变得更加丰富。

在大城市里,人们散步,就像人们在乡下爬山或去河边一样。通过这种方式,他们能够在自己和城市的各个部分之间建立一种特殊的空间关系。街道适合步行的程度、提供了多少公共空间,可以被认为是一个确定城市生活质量的有效指标。可悲的是,当代城市正逐渐失去这种公共性。

在我致力于代官山项目的25年中,这种与公众角色有关的主题一直萦绕在我的脑海中。

空间并不是代官山综合体具有公共特征的唯一元素。在25年的过程中,项目也逐渐发展起来。业主强烈认为项目不应局限于商业和住宅用途。在过去10年里,这里举办了各种文化活动,如年度可持续发展回顾和音乐演出。第5期地下空间“山坡广场”为此类活动提供了场所。在第六阶段,一个新的多功能空间面向地面广场。它主要用于艺术展览和聚会,并有一个角落提供茶点。该空间类似于螺旋大厦一层区域,可以举行各种非正式活动。

我很喜欢创造这种不同寻常的组合。综上所述,代官山综合体不仅是我人生的一个阶段,也是我对昭和晚期和平成早期致以的敬意。

注释:

[1]译自Maki and Associates官网。

尾注:

[1] Hillside Terrace项目在现有许多学术文献中被译为“代官山集合住宅”,本文沿用了这个译法。但需要注意的是,虽然项目早期作为集合住宅项目开发,到中后期已经转向画廊、剧院、商业等复合的城市化开发项目。早期开发的集合住宅空间,现在也渐渐入住了各种事务所;现状来看,真正作为集合住宅的功能日渐式微。

[2] 在代官山进化论一章中介绍了Hillside Terrace项目的第1期、第2期、第3期和第6期。没有提到的第4期是Annex A・B栋,作为出租的展示空间补充代官山项目的功能,体量比较小,不予赘述。另外第5期是位于第1期和第2期之间广场的地下,作为报告厅使用。国内部分学术文章误将邻接在第3期旁的“丹麦大使馆”视作第4期,但实际丹麦大使馆虽也由槙文彦所设计,但并不从属在Hillside Terrace(代官山集合住宅)项目之内。

本文编排版权归有方所有,图片版权归摄影师或来源机构所有。若有涉及任何版权问题,请及时和我们联系,我们将尽快妥善处理。联系邮箱:info@archiposition.com

HIKARI

1年前

回复