从建成到使用,建筑的状态会发生怎样的改变?建筑摄影师杨天周用三年时间持续观察了龙美术馆西岸馆的使用状态,用相机记录下这座建筑及其周边场地的四季转换。真实的场景,格外动人。

下文由杨天周授权有方发表,转载请自行联系原作者。

龙美术馆计划的第一个三年总结

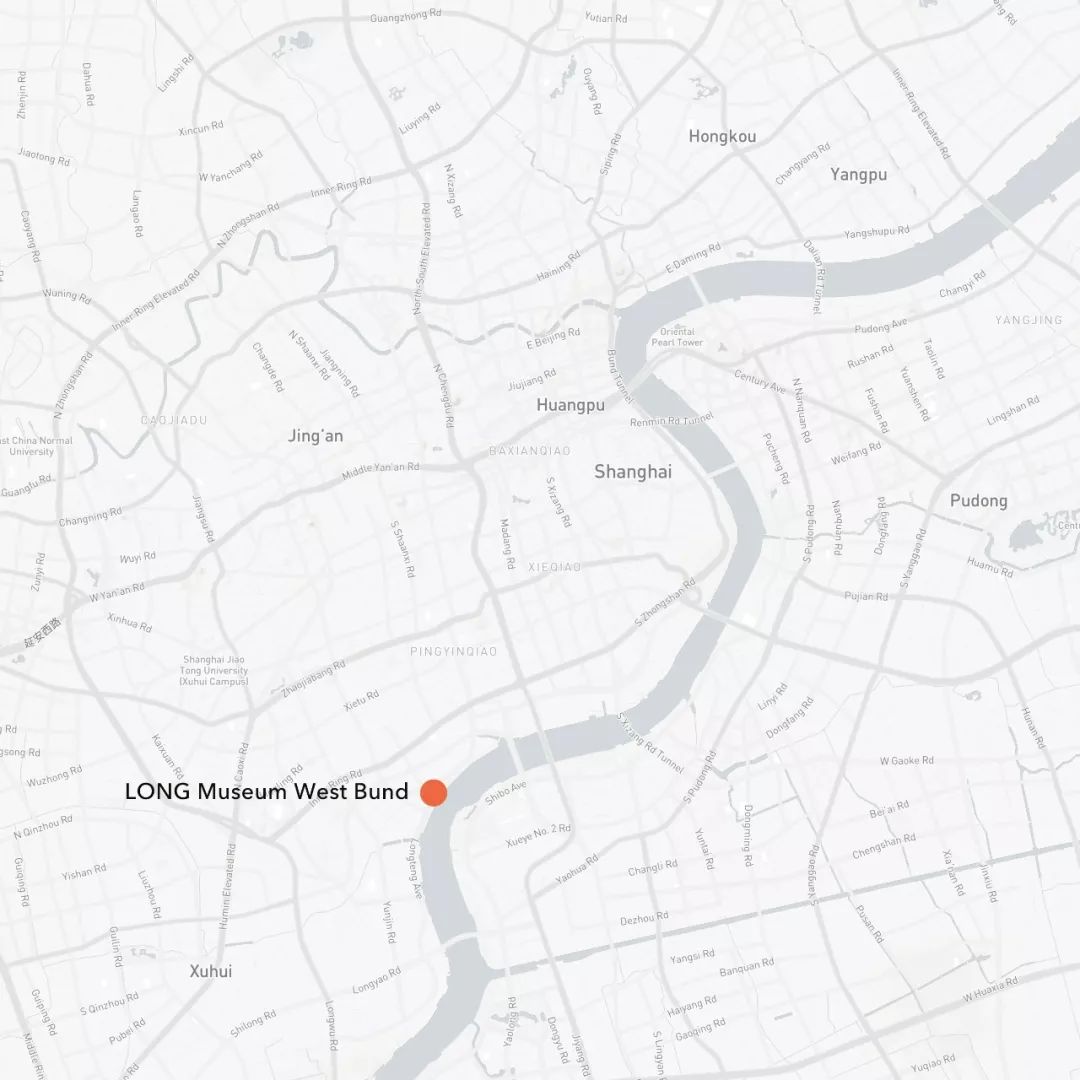

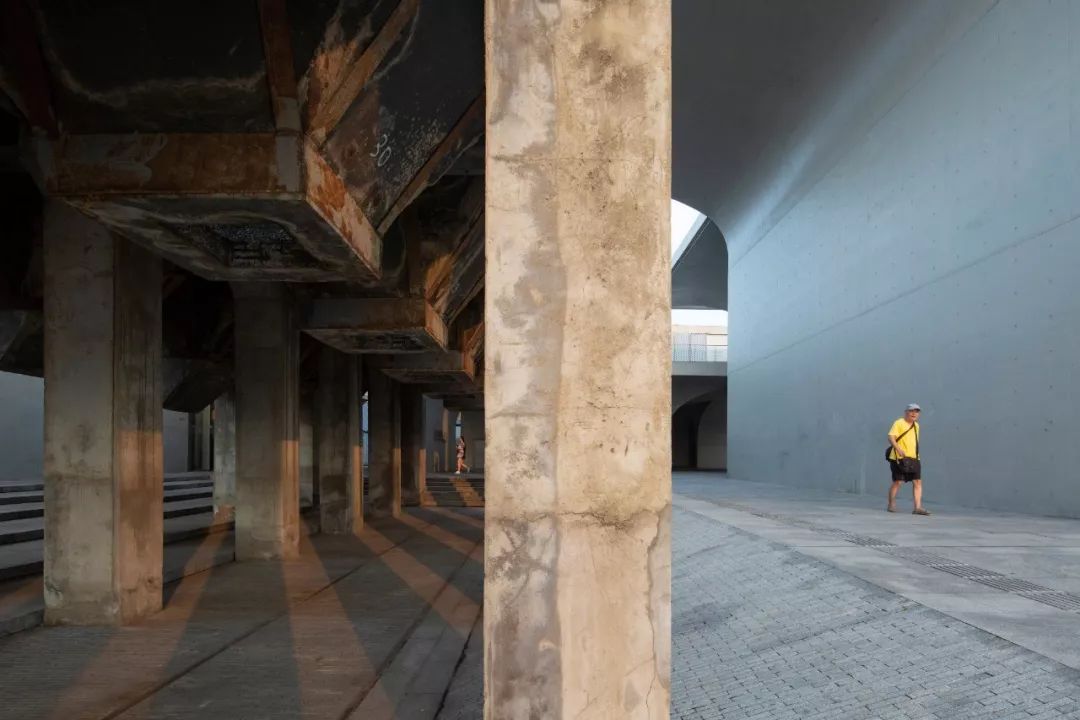

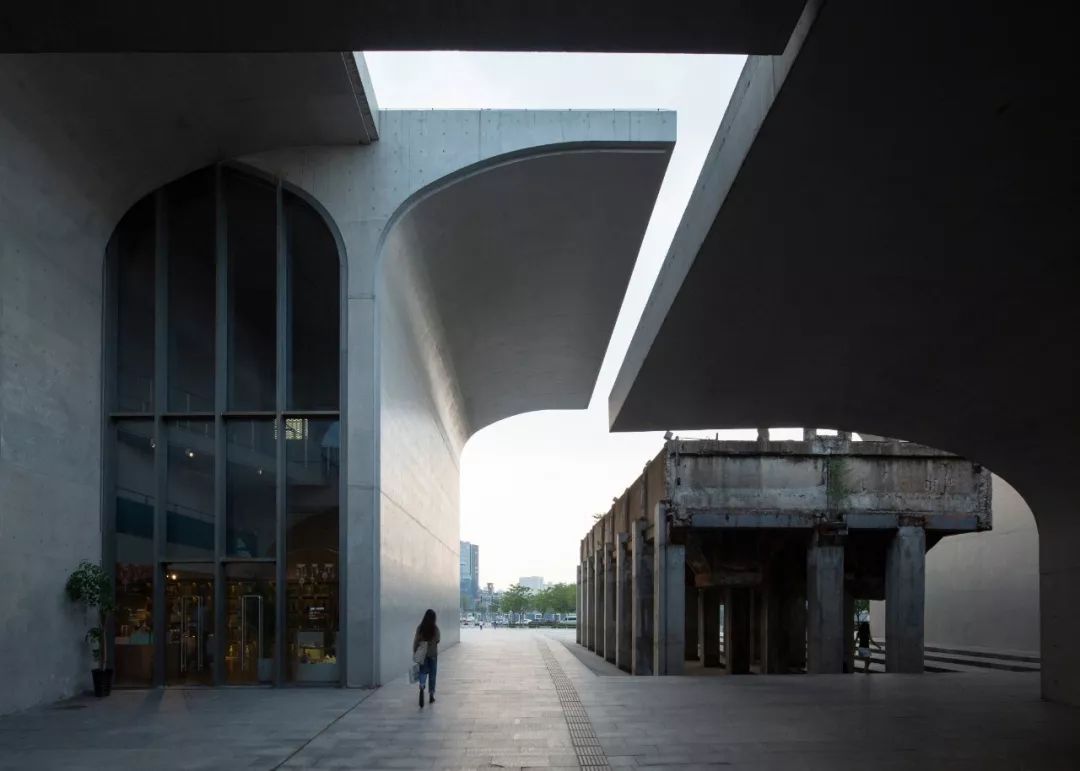

若要我选出最喜爱的上海现代建筑,那定然是西岸的龙美术馆。美术馆由曾经的煤仓改建而来,滨江空间重新对市民开放,自此美术馆不再仅是一个参观目的地,转而成为了民众日常生活的一部分。类似的话语常见于各大公司与事务所的设计说明,而得到的结果却往往与设想相左,相比之下龙美术馆的成功更是难能可贵了。

那么究竟是谁在使用美术馆周边的公共空间?他们在这里做些什么?时间、人与建筑三者在这片场地上发生着怎样的相互作用?这三个问题便是龙美术馆计划的起源。

过去三年中,我十余次在不同时段前往龙美术馆拍摄,记录下了这片场地上发生的各类非常的日常,以下便是龙美术馆计划的第一个三年总结。

PART I 东南滨江广场

PART II 西入口广场

PART III 煤漏斗空间

PART IV 城市滨江联系通道

△ 冬日傍晚散步回家的老阿姨

△ 冬日傍晚散步回家的老阿姨

PART V 主入口

PART VI 北广场

PART VII 二层平台

PART VIII 光与鳞

PART IX 实验构筑

六年前刚来上海,右侧的住宅还不见踪影。这些年见证了整个西岸从无到有的演变,十分感动。由于学业安排,近几年不会再有机会频繁地拍摄龙美术馆,但龙美术馆计划仍将继续下去。

杨天周

本科毕业于同济大学建筑与城市规划学院,现就读于UCL巴特莱特建筑学院。Ins: vascoytz113

本文由作者授权有方发表,版权归原作者所有。申请转载请自行联系原作者。

上一篇:山景中的错落:山间餐厅与酒吧 / 休耕建筑

下一篇:张永和:设计体验 | “湾TALK”系列讲座02介绍