在以男性摄影师为绝对主力的现代建筑摄影界,今天我们想介绍5位女性。

她们中有的曾隐匿于男性同伴身后,几十年后才为自己正名;有的则与伴侣一起将名字写进了现代摄影史。她们的视角,无论黑白还是彩色,冷静或是诗意,都为现代摄影增添了不一样的层次;甚至在某种程度上,重构了我们对建筑世界的看法。

今日国际妇女节,祝愿所有女性创作者,节日快乐!

01

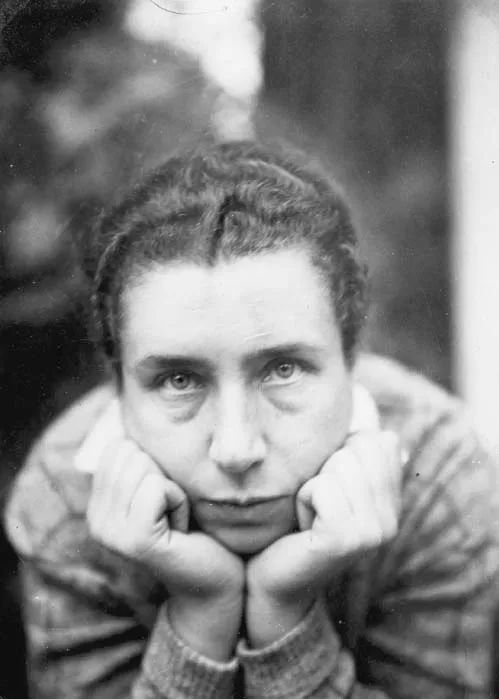

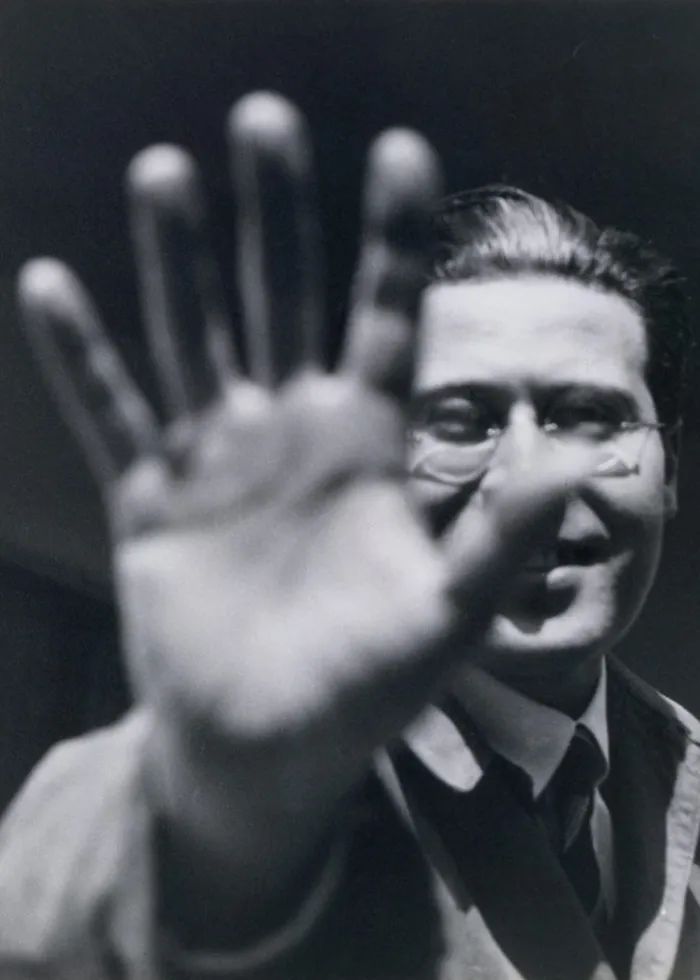

露西娅·莫霍利

Lucia Moholy,1894—1989

“这位让包豪斯风格永垂不朽的摄影师,终于得到了她应得的荣誉。”[1]

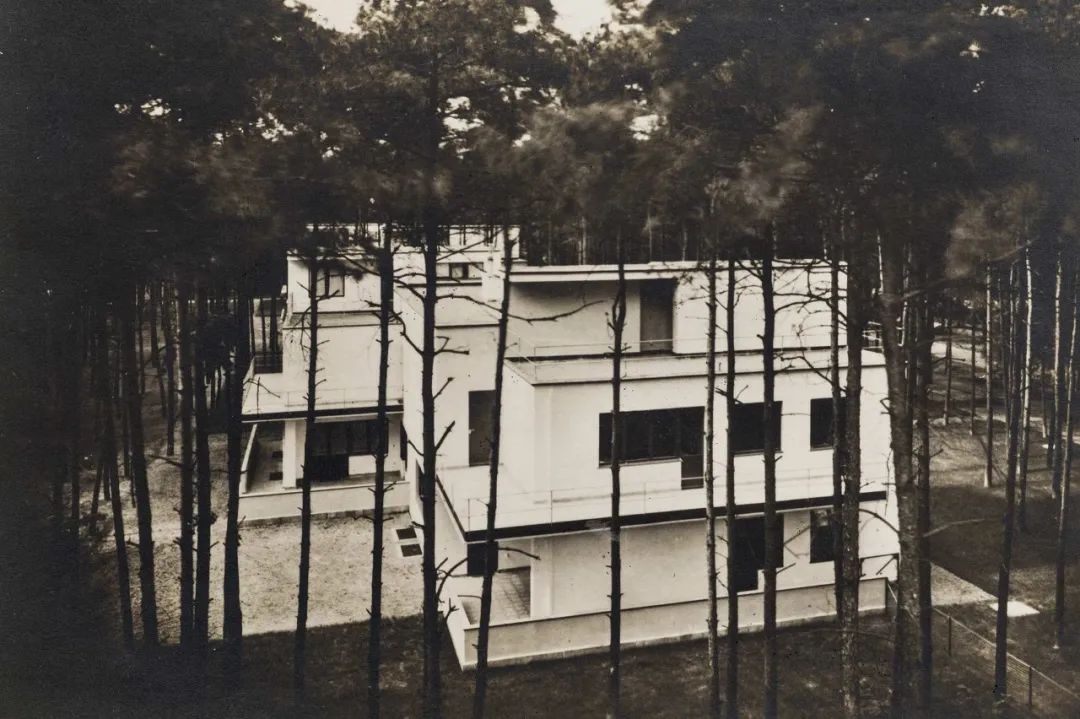

在露西娅·莫霍利的一生中,她的创作经常被归功于是她的丈夫拉兹洛·莫霍利-纳吉或沃尔特·格罗皮乌斯的功劳——他使用了大量她拍摄的照片,但从未署名。这位出生于布拉格的犹太摄影师,在整个1920年代创作了大量有关包豪斯的作品。“二战”后,她拍摄的照片使包豪斯运动得到大量国际关注;但当她的男性同伴成为传奇时,她的作品却被挪用和遗忘。

1933年,露西娅·莫霍利被迫逃离柏林,她当时的伴侣、共产主义政治家西奥多·纽鲍尔(Theodor Neubauer)被纳粹逮捕。她被迫留下了600张记录包豪斯的玻璃底片,由她的前夫、艺术家和包豪斯大师拉兹洛·莫霍利-纳吉(László Moholy-Nagy)保管。当莫霍利-纳吉不得不离开德国时,他把它们留给了包豪斯的创始人格罗皮乌斯,格罗皮乌斯最终在他到达美国后把它们送到了芝加哥。1938年,格罗皮乌斯在纽约现代艺术博物馆的包豪斯展览和图录里,使用了大约50张莫霍利珍贵的底片,但一次也没有提到她。

直到1950年代,在露西娅·莫霍利的坚持与斗争下,格罗皮乌斯才将她的底片交还。此时的她还与联合国教科文组织一起在中东各地拍摄建筑和遗址。2020年在科隆路德维希博物馆举办的名为“露西娅·莫霍利:书写摄影的历史”(Lucia Moholy: Writing Photography’s History)的展览,终于为她正名——展览追溯了莫霍利的职业生涯,从她与丈夫拉兹洛一起创作的一系列开创性照片,到博物馆新近收入的三张原片,以及露西娅编辑于1939年的书籍Hundred Years of Photography: 1839–1939。

02

贝伦尼斯·阿博特

Berenice Abbott,1898-1991

贝伦尼斯·阿博特是美国现代摄影发展历程中的重要人物。曾在巴黎学习摄影的她,也被称为那个时代连接起巴黎与纽约两大文化中心的桥梁。

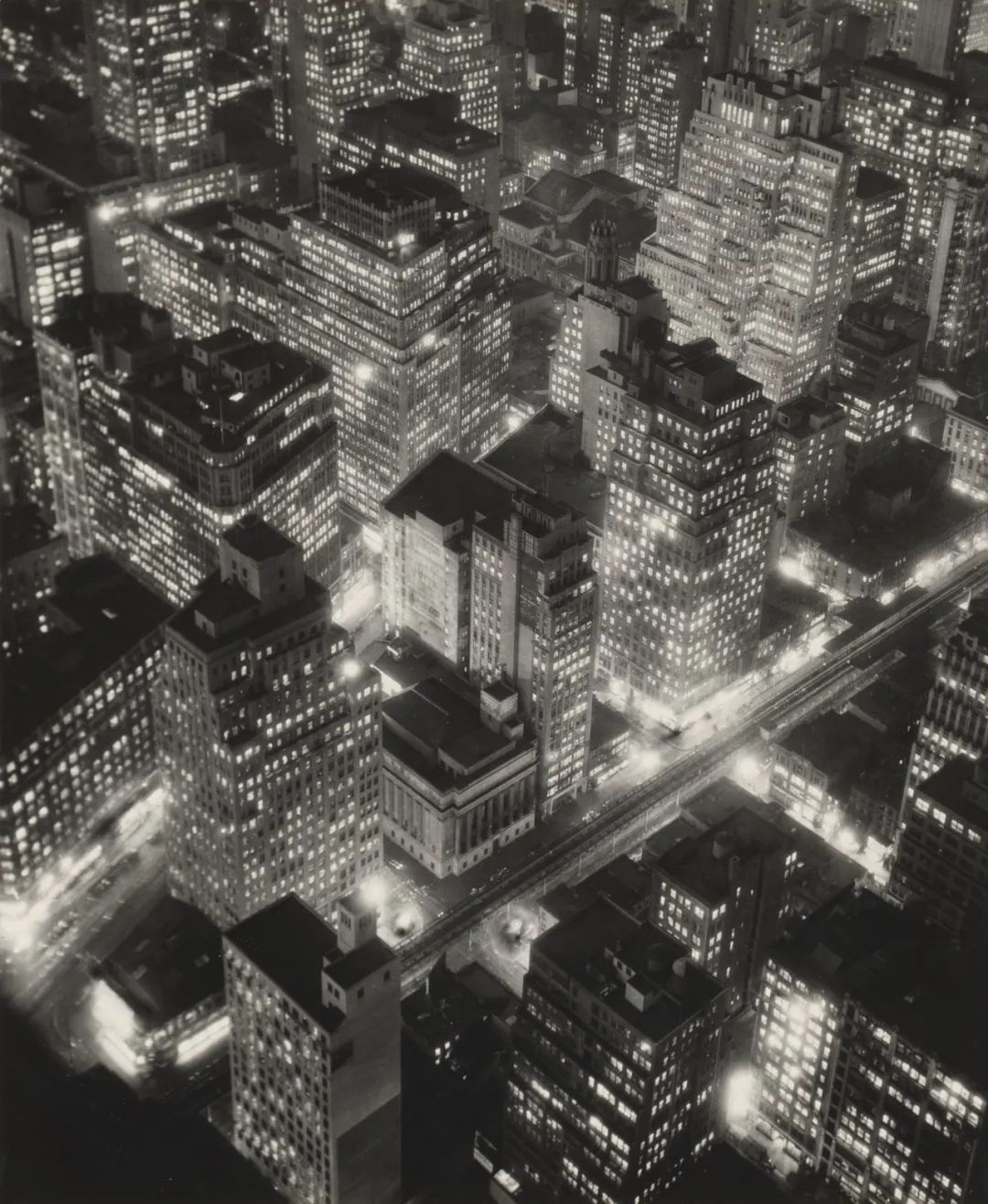

1929年,刚从巴黎返回纽约的阿博特,被城市里建筑景观的快速变化所震撼;在大萧条前夕,她开启了记录纽约剧烈变迁的城市纪实摄影系列。1935年至1939年,在联邦艺术项目的支持下,这些照片以巡回展览与出版物《改变中的纽约》(Changing New York)的形式亮相,引起极大关注。

《经济时报》甚至称阿博特为“记录了现代纽约之诞生的女性”(the woman who documented the birth of modern New York)。此后,《夜色纽约》(New York at Night,1932)成为了她的代表作,也成为了现代纽约的明信片。

在阿博特拍摄纽约的1930年代,洛克菲勒中心与克莱斯勒大厦都还在兴建。如今这些摩天楼已成为纽约的地标,光辉的时代也被永远保存在阿博特的黑白摄影里。

03

希拉·贝歇

Hilla Becher,1934—2015

希拉·贝歇出生于德国波茨坦,她出现在公众面前时,通常是与她的丈夫、终身合作者伯纳德·贝歇(Bernd Becher)一起。俩人被并称为贝歇夫妇,均毕业于杜塞尔多夫美院,后来亦留校任教。

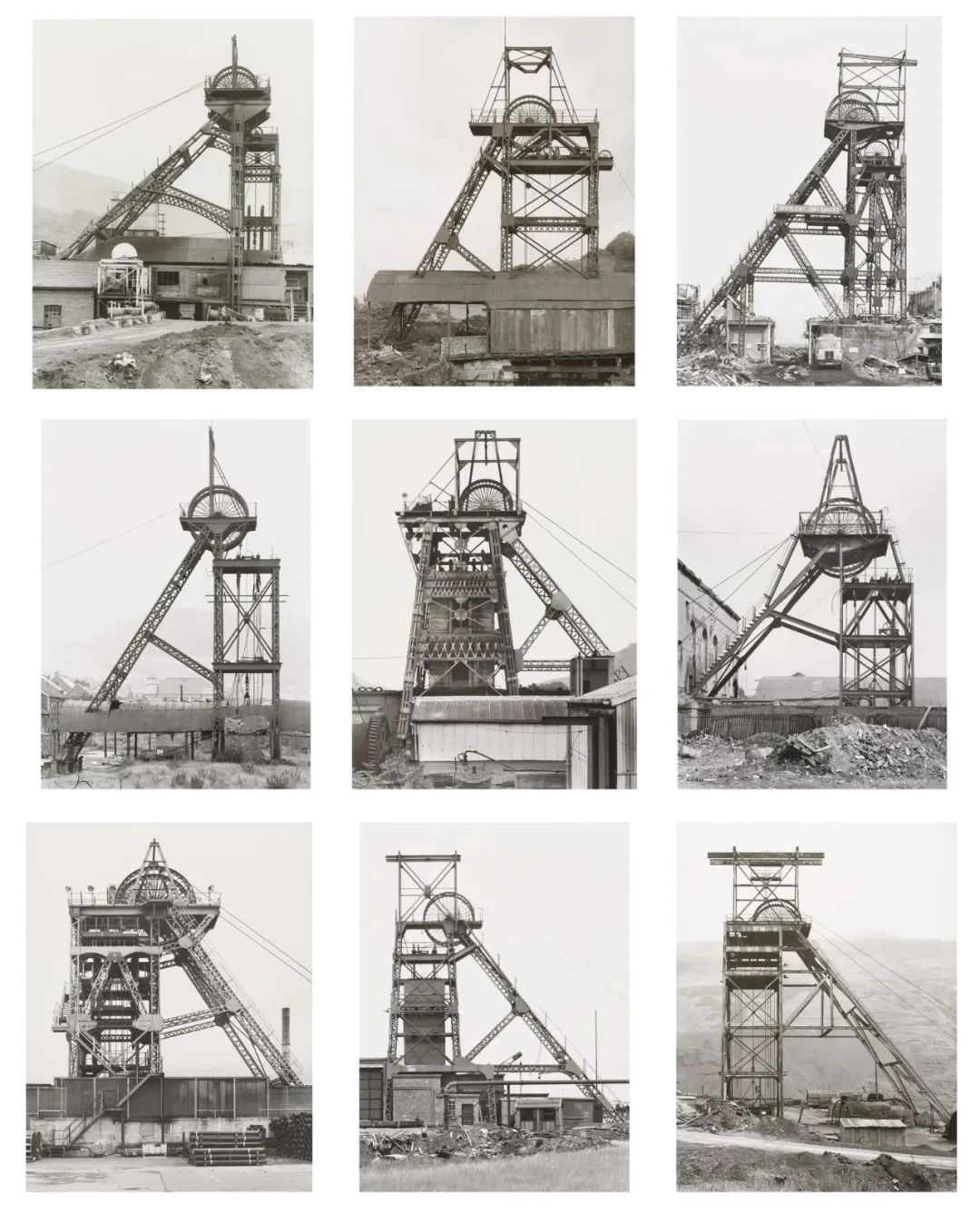

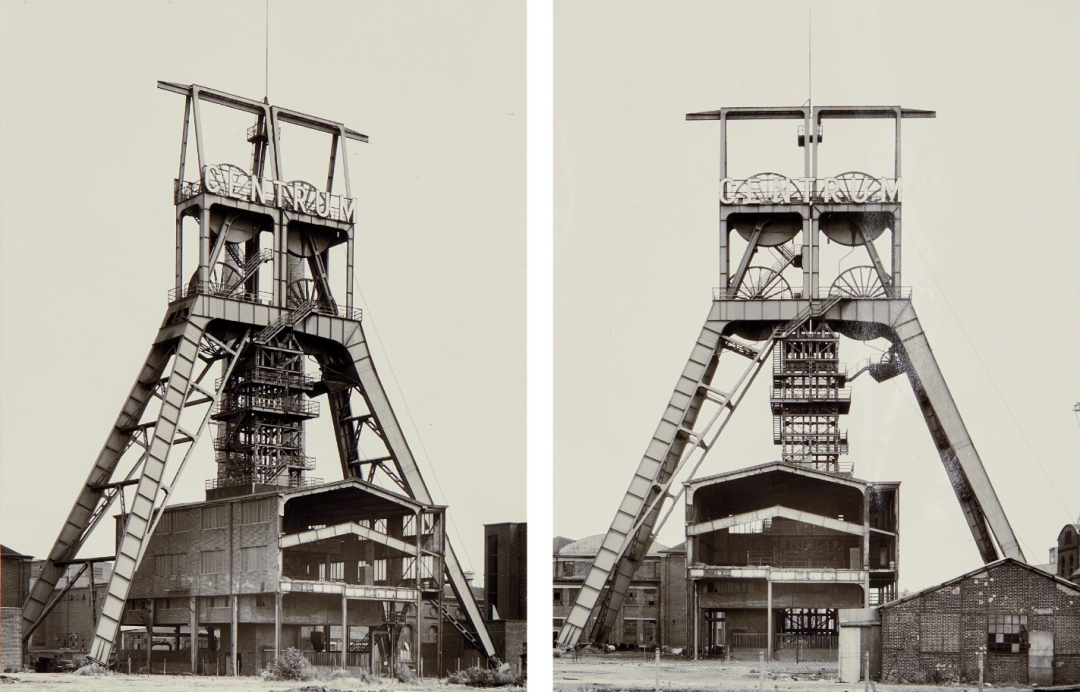

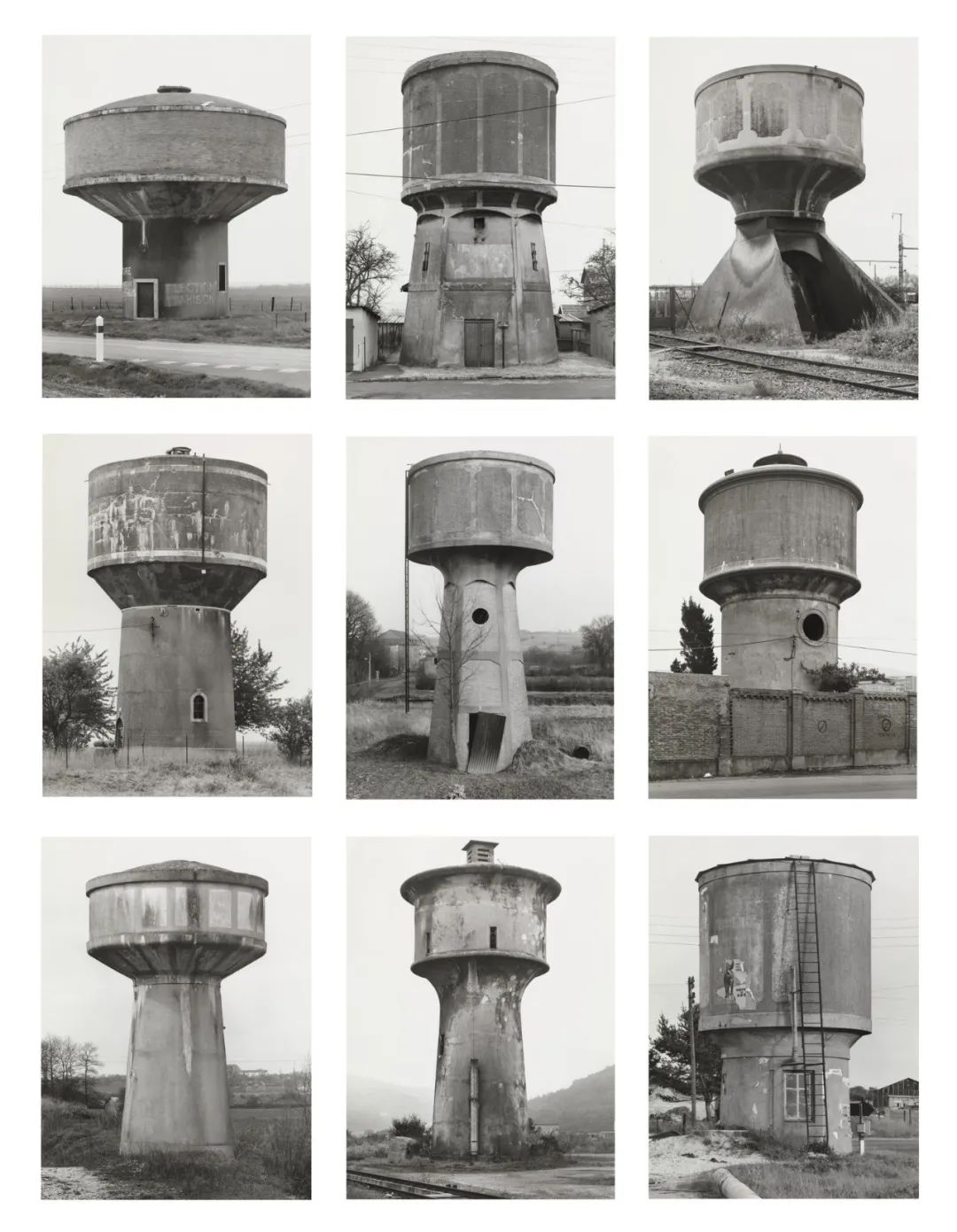

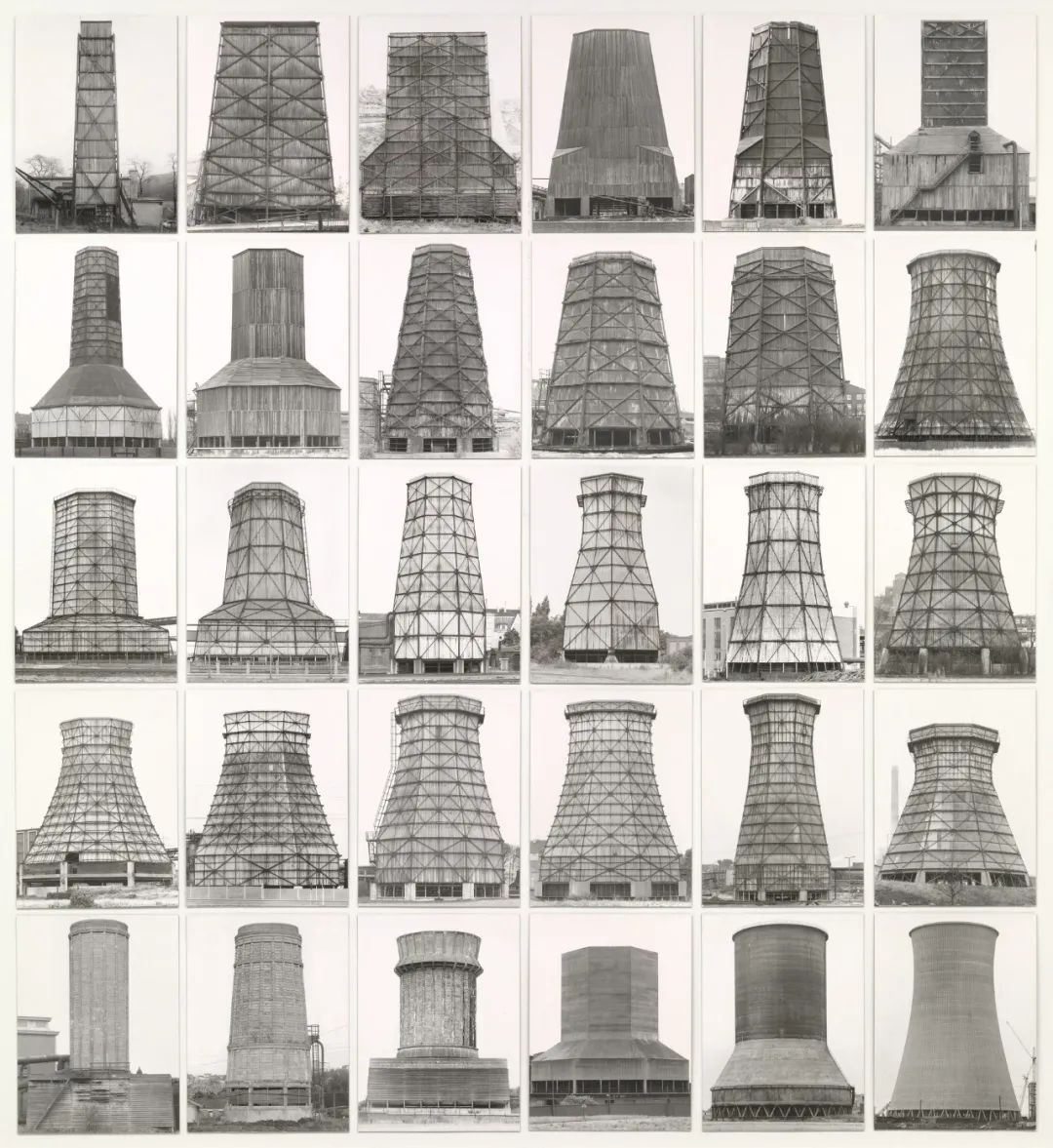

为了唤醒人们对工业时代的记忆,贝歇夫妇从1950年代开始系统地记录欧洲的工业景观,包括地堡、水塔、工厂和仓库等等;尽管拍摄对象各有不同,但这些照片有着共同之处:黑白色调,拍摄主体永远处在画面的中央,独立于周边环境,避免强烈的光影对比。这些特征正符合贝歇夫妇一贯秉持的“以客观性取代戏剧性”的摄影理念,在摄影中淡化戏剧效果,专注客观呈现拍摄对象,这塑造了他们独特写实摄影风格。

如果说单幅摄影作品还不能表现贝歇夫妇摄影的震撼力,那么对相似摄影对象的收集、整理、并置则让他们的作品呈现出某种形式上的美感。这些基于相同摄影规则下拍摄的单幅照片通过对类型的分类被并置在一起,呈现出了形式上的连续性。贝歇夫妇通过对这些既相似又不同的工业建筑类型的分类,使得原本无名的建筑开始具备了风格特征。

贝歇夫妇称他们的摄影对象为“匿名的雕塑”,甚至在1990年的威尼斯双年展上,他们因“展现了建筑的雕塑属性”而获颁了雕塑类金狮奖。

贝歇夫妇严谨的“类型学”摄影风格影响了一代摄影师,他们现在被称为“杜塞尔多夫学派”(Düsseldorf School)的老师,学生包括安德烈亚斯·古尔斯基(Andreas Gursky)、托马斯·斯特鲁斯(Thomas Struth)和坎迪达·霍弗(Candida Höfer)等人。

04

坎迪达·霍弗

Candida Höfer,1944—

德国摄影师坎迪达·霍弗师从贝歇夫妇,从1980年代起,她凭借完美的技术和明确的主题概念,为自己在摄影界赢得了极大的关注。

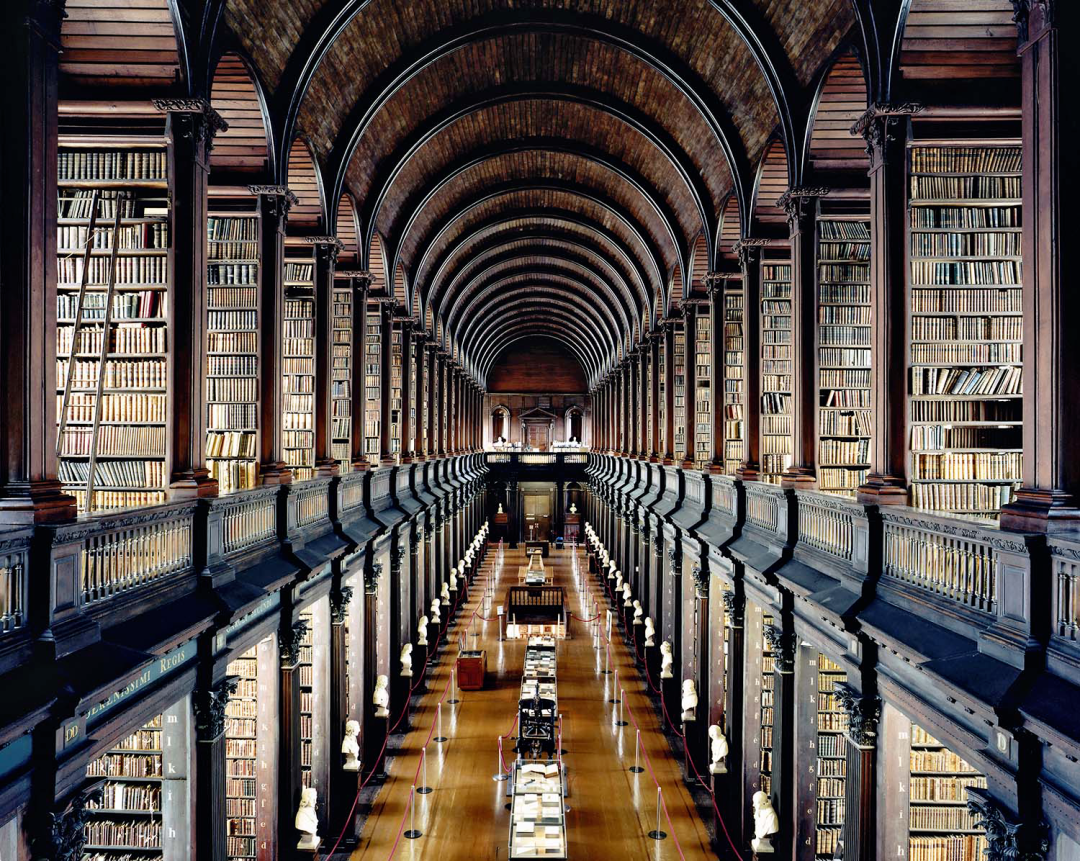

她坚持使用彩色摄影,关注公共建筑的内部。最开始她拍摄办公楼、银行、医院和等候室的内部,后来她转为使用4 :5的大画幅相机摄影,记录图书馆、博物馆、歌剧院、美术馆和皇宫等人类文明聚集地的内部。她的作品总是采用直白、简洁的角度,从一个水平的视野来审视观察建筑内部的每一个细节,作为自己研究“社会建筑心理学”的一种尝试。

与同期的其他德国当代艺术家一样,她秉承了老师贝歇尔夫妇的艺术语言和坚持,淡化摄影的戏剧性,用镜头完成“专注的观看”。他们把被拍摄对象的客观性奉为艺术核心,拒绝偶然性的抓拍,讲究摄影行为的客观冷峻,追求技术的完美——绝对正确的取景距离、景深与曝光,就像做手术一样,精确地拍摄照片。

05

埃莱娜·比奈

Hélène Binet,1959—

埃莱娜·比奈在罗马长大,在欧洲设计学院(Europeo di Design school)攻读完摄影专业后,1980年代跟随丈夫前往伦敦定居。丈夫在AA建筑联盟任教期间, 比奈认识了很多建筑师,就此开始了建筑摄影。比奈的作品以敏锐的捕捉与独特的氛围感闻名,彼得·卒姆托、扎哈·哈迪德、丹尼尔·李布斯金等风格迥异的建筑师的作品,在她镜头下不仅讲述着各自的故事,光影中更被赋予了直击人心的力量。

在三十余年的创作生涯中,比奈广泛涉猎当代建筑与历史建筑等多种题材。拍摄当代建筑时,她往往兼顾建筑过程和完工成果。除了现代与后现代建筑,她也拍摄诸如阿尔瓦·阿尔托、杰弗里·巴瓦、勒·柯布西耶、斯维勒·费恩、尼古拉斯·霍克斯穆尔、约翰·海杜克、西格德·莱韦伦茨、安德烈亚·帕拉迪奥等人在历史上留下的著名建筑。

注释:

[1]www.documentjournal.com/2019/11/lucia-moholy-the-photographer-who-immortalized-the-bauhaus-finally-gets-her-due/

本文由有方自行编译,编排版权归有方所有。图片版权归摄影师或来源机构所有。若有涉及任何版权问题,请及时和我们联系,我们将尽快妥善处理。联系邮箱:info@archiposition.com

上一篇:荆州旺能生活垃圾焚烧发电异地扩建项目 / 筑境设计+中国联合

下一篇:“全是曲面”的停车楼如何实现?新作发布+Christian Kerez专访