作者:金秋野,北京建筑大学建筑与城市规划学院教授

原文刊载于《建筑学报》2019年9期,有部分调整。

阿道夫·路斯实乃史上一位现象级的建筑师。他的作品不多、规模不大,引起的讨论却旷日持久。很多建筑师受他启发,很多理论家进行了深入研究,引出空间体积规划(Raumplan)、饰面原则(Principle of Cladding)等经典概念。在笔者看来,这些概念是对建筑学中约定俗成的“三视图投影设计法”,以及“造型优先”的外向视野的批评性补充。路斯则是“内向视野”,以及随之而来的“三维空间复杂性问题”,它们在中国的造园活动中不仅居于核心地位,且是解读现代空间问题的一把钥匙。路斯好像在用四面墙壁截取一段真山,虽然造型语言仅限水平、垂直面和楼梯等几种,却比很多曲面拓扑的设计更具“山地感”。本文通过解读路斯住宅设计案例,对不同建筑师的“室内造山”方案进行比较,讨论路斯的设计特征和造型目的,并延伸出其与中国园林形式语言的关系。这个思路,路斯本人及后来的理论家、建筑师未见述及,是笔者个人浅识,以此就教于方家。

路斯说:“我并没有设计平面、立面、剖面,我设计空间。事实上,没有一个地面层、上层或地下室,有的仅仅是内部相互联系的空间、门厅、平台。每个房间需要一个具体高度——餐厅不同于食品储藏室——因而楼层有多样的高度。之后必须把这些空间同其他的空间联系起来,目的是使过渡是不明显的和自然的,而且是实际的。”这段话是解读路斯空间设计方法的核心要旨,其中存有以下3个疑问:

1)平面+立面+剖面≠空间?

2)每个房间需要一个具体高度,为何不用吊顶实现?

3)“过渡”是指什么?为什么过渡必须是“不明显的和自然的”?什么叫“实际的”?

在回答这些问题之前,不妨先看几个具体案例。

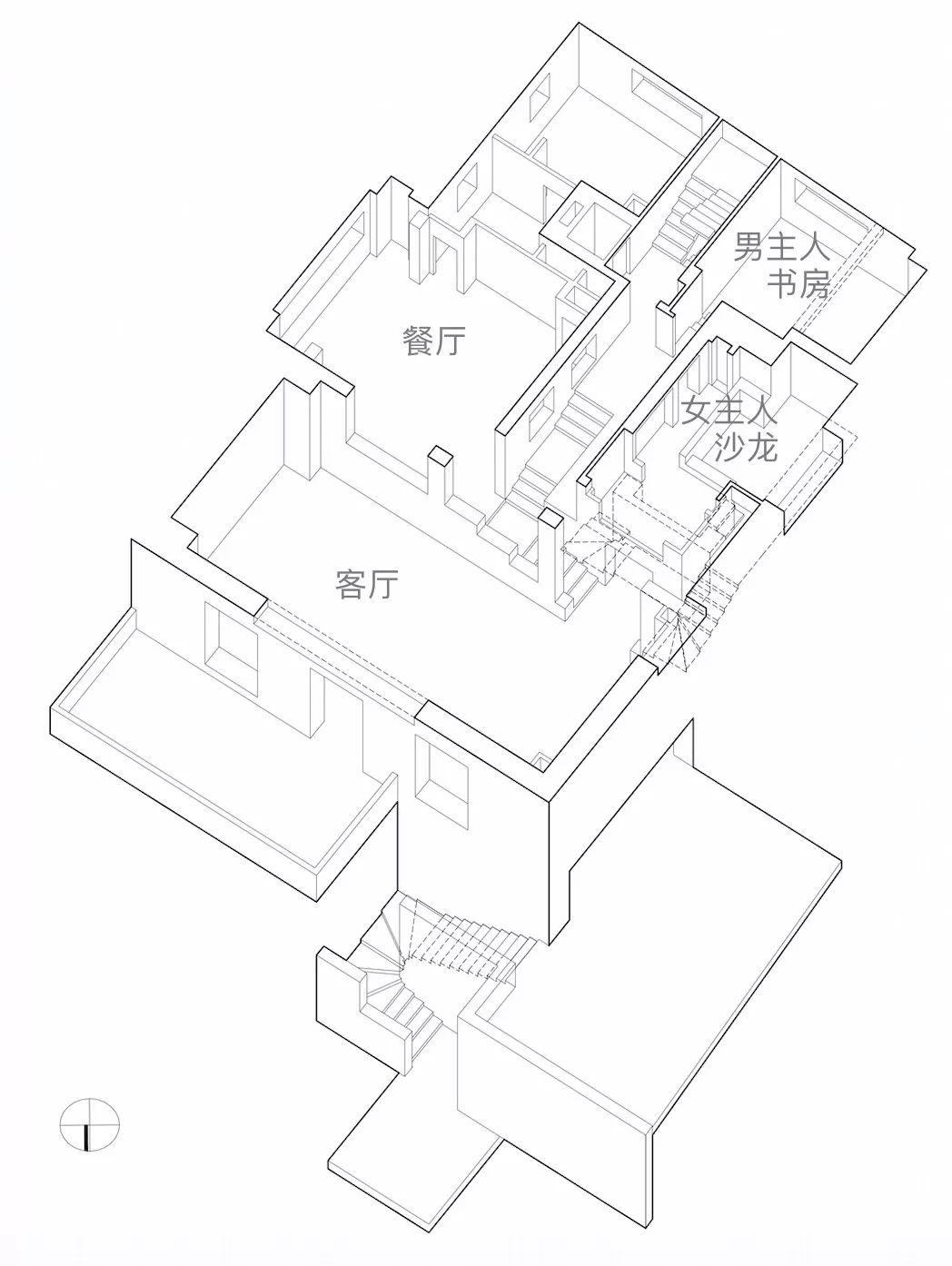

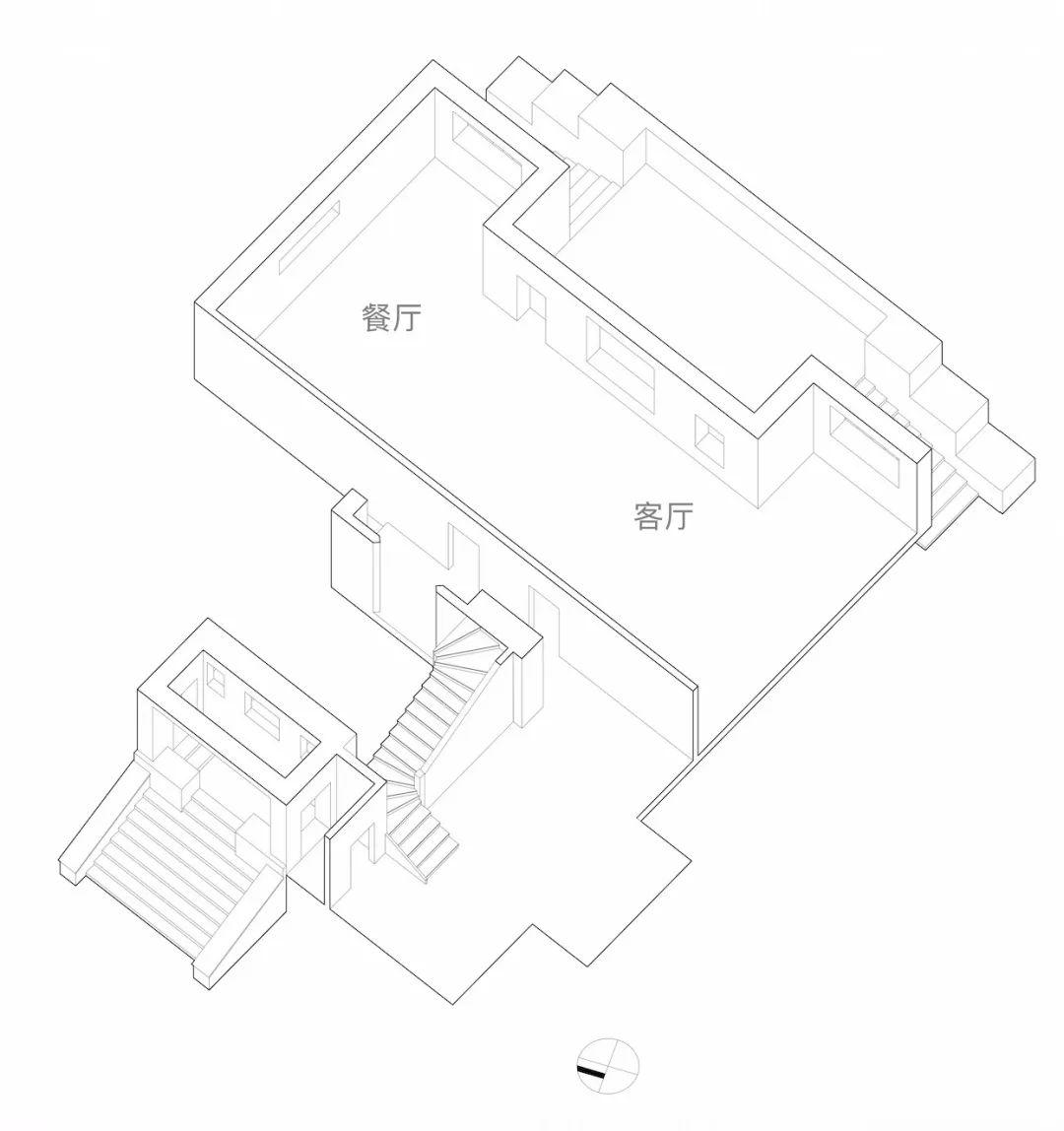

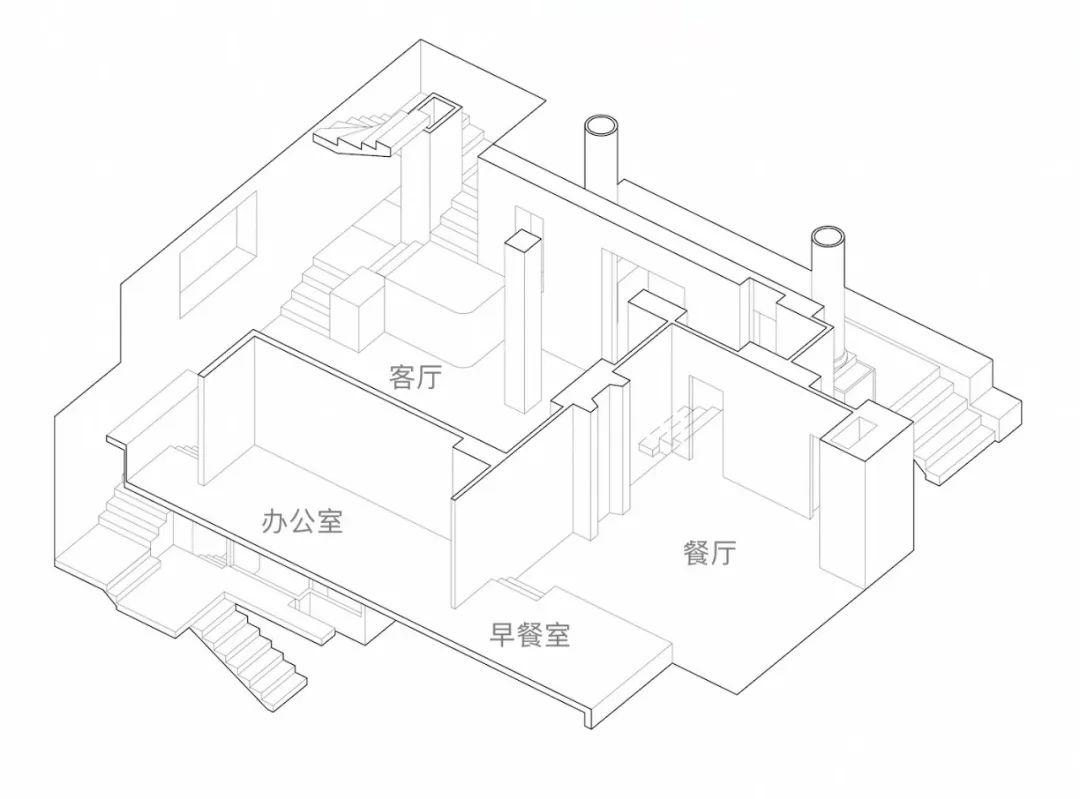

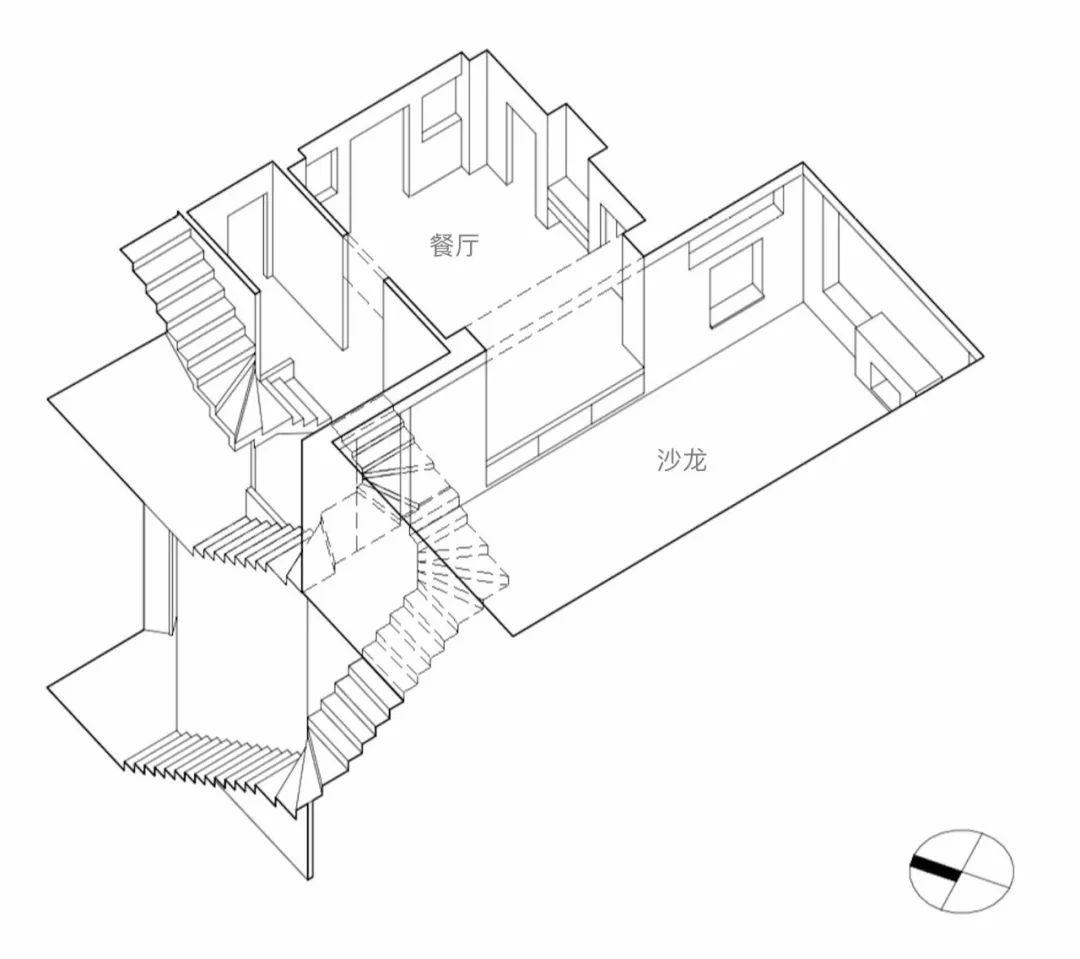

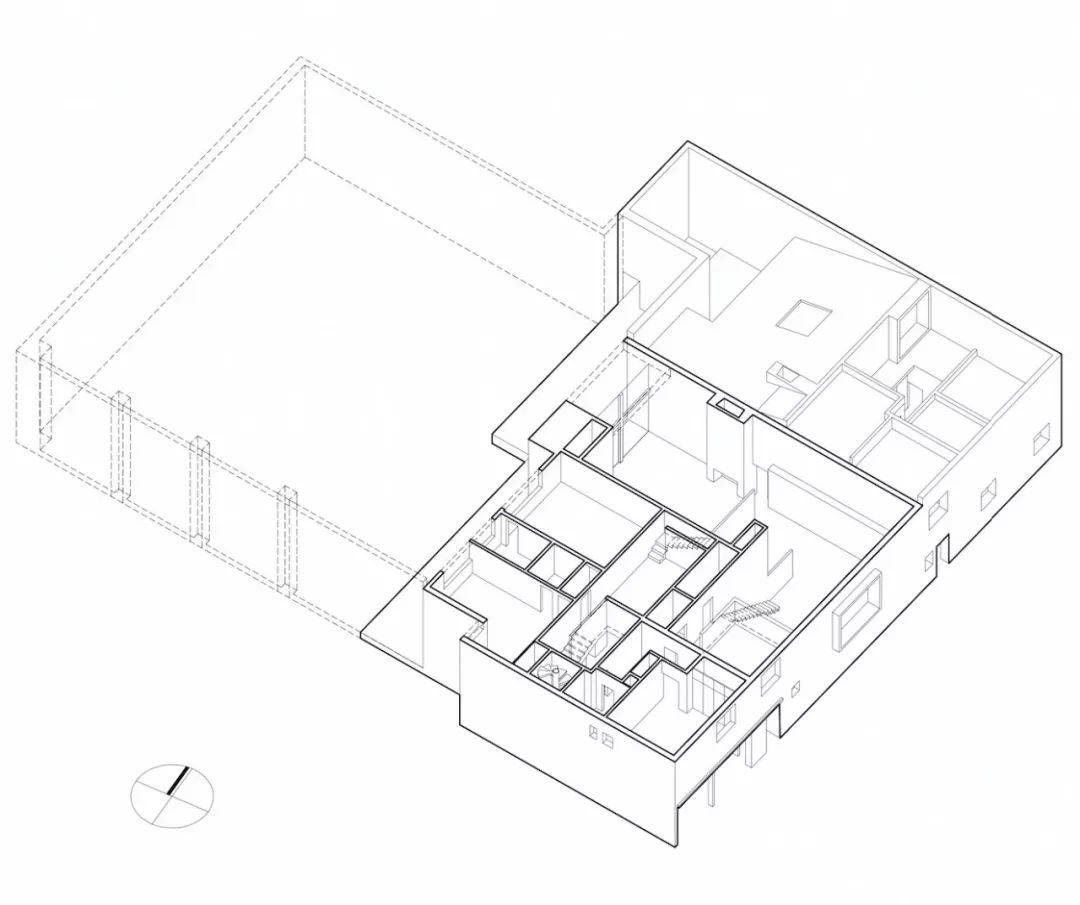

完成于1930年、与萨伏伊别墅(Villa Savoy,巴黎,1929—1931)几乎同时的穆勒宅(Villa Müller,布拉格,1928—1930),不是完全意义上的“现代住宅”。这是由业主的生活方式决定的,3口之家有6位住家仆佣,服务部分达到总面积的一半,中间有明确边界。路斯的住宅大多采用类似的配置,说明他的客户比柯布的更像传统意义上的“上流阶层”。路斯秉持一种适度的实用主义思路,不仅服务性空间可以淡化处理,连卧室都属“次要”。因此着意渲染的部分,常常是主要使用者(主人和宾客)的公共活动空间,即:1)主入口-门厅-更衣室-过厅-小楼梯组成的“来路”;2)客厅(赏乐厅)-餐厅-音乐室-男主人书房-女主人沙龙组成的“主空间”;3)通往上层主人卧室的楼梯前段及梯段下茶聚空间组成的“去路”。此三段,又以第二段为主,进行重点刻画。在剖面上,很多位置(如储藏室、卫生间)的高度变化仅为主空间服务,可搁置不论。从穆勒宅入口开始,使用者经过翠绿色反光墙身的门廊、黄色更衣室,沿铺设地毯的小楼梯转折而上,进入主空间。道路从这里一分为四:1)直接向前进入客厅;2)左转180º拾级而上进入女主人沙龙的上层;3)右转180º拾级而上进入女主人沙龙下层或通往上层的楼梯;4)右转90º进入餐厅(图1)。

△ 1 穆勒宅主空间的轴测

穆勒宅的客厅(main hall)横向展开,一道绿色的大理石饰面墙强化了空间转换的界面,让背后的功能房间隐约分布在不同的高低位置,形成一组主要的高下关系(图2)。这道墙内含4根承重柱,又根据楼梯位置和地坪高差做出4级段落,其在内墙转角处转折并终止在一个柱宽的位置上,像一道屏风般强调着客厅与其他功能房间的过渡发生之处,像一个面状的“连通器”。没有在客厅四面墙壁上贴大理石,表明客厅这个“盒子”并不是作为一个“独立空间”被构思,而是以置身其中的人的视角,区分出围合空间的界面和空间转换的界面。大理石贴面到横梁下边缘结束,进一步强调它的孤立状态。路斯在《饰面原则》里说:“有些建筑师的做事风格不大一样,他们根据想象创造墙,而不是创造空间。接下来,按照建筑师的喜好,为这些房间选择了某类饰面。”人在内部,完整的盒子体量就不再是表达目标,对于路斯这种“做事风格不大一样”的建筑师来说,“饰面原则”的深度应用,倒不是“为房间选择饰面”,而是在这类空间转换处,给洞口以充分的提示。盒子被打破了,又彼此联通起来,经由种种限定,成为彼此的“内向之景”。

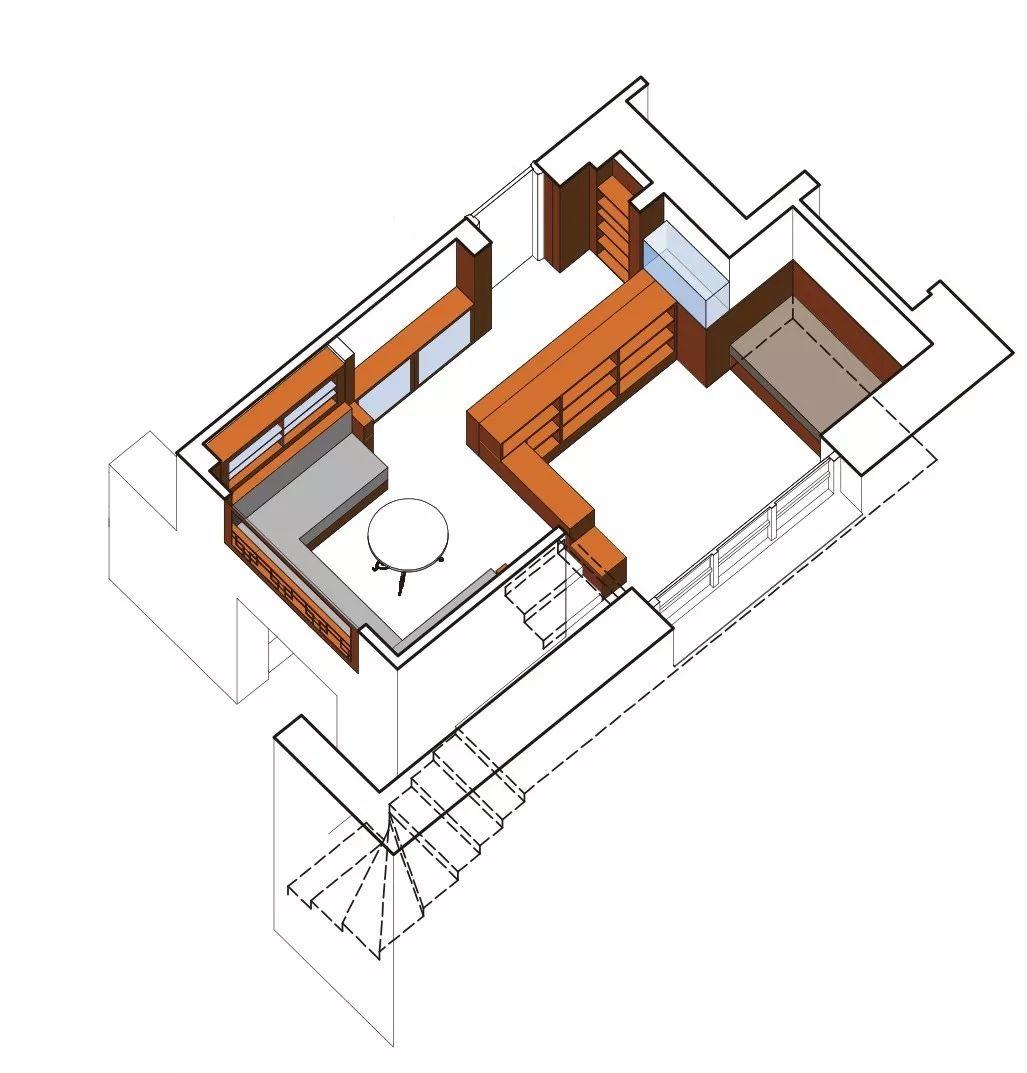

沿大理石柱上望,空间层层向高处渗透,各处不是连续塑性,而是被不同材料区分、界定的。注意餐厅吊顶的深色抛光木材和白色的屋顶梁柱的对比,而梁柱作为有别于房间的“分隔物”,也并未表达为连续的白色塑性形体:竖向的墙身和水平的主次梁在交界处都没有抹平,故意留下一个窄窄的收口,证明彼此隶属于不同的房间(图3)。梁经常宽于墙身,但却不是仅具语义作用的假梁。女主人沙龙位于主空间的制高点,内部又形成一组微型的高下关系,并以单向柜体加以区分(图4)。小小空间里出现了好几个层次、好几个面向、好几种活动,这个空间意象,后来被阿尔托用在卡雷住宅(Villa Carré)的书房。使用抛光柠檬木板,气氛上最为私密。到这一时期,路斯通过材料和氛围细分空间等级的技法已臻纯熟。方向上,这个小厅有上下两个入口,还有个回望客厅、带有中式窗棂的小窗。这个窗在座椅背后,从内侧只能看见客厅天花板,碧翠丝·柯罗米娜(Beatriz Colomina)认为这里像舞台包厢一样,是一个高处的窥视空间。熊庠楠在文章中认为此窗观景功能有限,应为采光之用。其实小厅东侧墙壁上就有一扇大外窗,并不需要借助内窗间接采光。这扇小窗的作用,或许只是在客厅与沙龙之间互通声气,成为知觉信息的“连通器”。富有异域色彩的窗棂,跟客厅那面绿色大理石墙一样,是为了让“连通器”本身意外且醒目(图5)。

在这一组眼花缭乱的场景转换中,客厅位置最低,可从各处回望、俯瞰,是空间的零度位置。因为它,穆勒宅的主空间是向心性的。初级控制来源于主人实际的功能需求,如交通便利、餐厨相邻等;深层控制则来自于身份等级和日常活动的仪式性,这些再难复现的细节,决定了每个子空间及“连通器”的方向、归属和等级。

然而路斯本人把空间操作的动机归因于“空间经济学”考虑:“我真的有一些东西值得展示,那就是在三维中解决生活空间组织问题的方法,而不是一直以来所采用的从一层到另一层的二维平面模式。我的这个创造将为人类发展节约许多的时间和劳动……”。那么我们不禁要问:将房间布置在不同水平高度上,空间利用上就是最经济的吗?最经济的,就是最高明的吗?最经济的空间安排,就一定意味着最方便和最舒适吗?(试想那么多高高低低的室内台阶)。以及最重要的,“空间经济学”就是空间体积规划的最终目的吗?

1909年,路斯的室内造山活动尚处于萌芽期,他的“路斯楼”里就已经有交错的地坪高度和不同区域之间的对望与漫游,但同期的斯坦纳宅(Steiner House)中,主空间依然是大平层,没有上下高低的对比,但在客厅和餐厅间拉了双层的帘幕,制造了些许空间舞台感(图6)。

1918—1919年的斯特拉瑟宅(Strasser House)是早期空间体积规划的重要作品,从门厅经由更衣室到主空间须右转再左转,通过墙壁夹峙的小楼梯升高半层,这基本上是路斯后续住宅的“标配”,相当于登山者到达主景区前的攀爬过程。经历了一系列心理建设之后,在小楼梯的终点,主空间展现在眼前。此时路径一分为三:1)左转90º进入客厅;2)左转180º沿楼梯上行去往卧室;3)右转90º通往餐厅和赏乐厅(图7)。主空间唯一的高下关系是赏乐厅内抬高的音乐室,它俯瞰赏乐厅,并依右侧栏杆,越过来时楼梯看到客厅(图8)。音乐室与赏乐厅间的过渡空间,大概是路斯住宅中“连通器”设计的精华,那根肥硕且略带收分的大理石饰面柱充满了戏剧色彩,加上6步台阶、矮扶壁、梯段上的波斯毯、区分空间的玻璃百宝橱和下方小坐榻,以及各种器物摆件的综合烘托,让这个传送门在视觉上先声夺人,弱化了后方音乐室的狭小逼仄,反让其中景物若隐若现,引人好奇(图9)。这里可看作主空间的精髓,或许因为改造条件限制,它出现在平面东南角的尽端,客厅也未能如成熟期方案一样充当整个平面的枢纽,在子空间之间建立关联。相反,这些部分各踞一隅,是离心的。

1922年的鲁弗尔宅(Rufer House)面积虽小,却有一套相对完整、向心的空间配置。主空间在二层,被南北向居中两根巨大的结构柱分割成东西两部分,西侧是完整的客厅及室外平台,东侧塞进了楼梯群、餐厅和朝向背面的厨房。一根柱子后面隐藏着来路,一根柱子用来提示抬高的餐厅。在这个方案里,主空间的各部分都即视通达,客厅标高最低,充当枢纽(图10)。跟穆勒宅一样,客厅(这个方案中是音乐室)视野横向展开,是“主山”,是看台。舞台般的餐厅是小山,宜高宜远,与主山对望,由迂回的路线牵引。不同于斯特拉瑟宅的“大循环”,全部交通空间集中在平面中心,两根南北向分布的巨柱、餐厅与音乐室之间起分隔作用的玻璃橱,作用就等于穆勒宅中那道绿色的大理石墙。单层面积所限,空间素材太少,无法发展出更丰富的关联(图11)。在同年的未完成作品——斯特罗斯宅(Stross House)中,主空间形成了一个完整的“大循环”周游路径,可惜一道L形墙壁将子空间的对望关系全然阻断,身体漫游的压缩感也无从实现,形容涣散,向心性更付阙如(图12)。

△ 12 斯特罗斯宅(未建成)主空间轴测

1925—1926年的查拉宅(Tzara House)形体瘦长,主空间出现在四层。同样受面积所限,仅展现了餐厅和沙龙间的一组对望,其中沙龙作为“主山”横向展开,餐厅在对侧中部的高处,具有强烈的舞台感(图13)。与之前的住宅设计相比,查拉宅的语言格外简练,墙体分段接近于穆勒宅,分开餐厅与沙龙的横向墙壁用深红色木板覆面,内收一条窄边后截止于梁下位置。这一次,“连通器”的独立性靠洞口上方的帘幕来强调。沙龙内家具陈设的位置和方向都在继续强化横向延展面(图14)。

到此为止,“主山”和“小山”之间的分隔物还没有像穆勒宅大理石墙一样从空间中孤立出来。在1929年的一个未完成项目——伯克宅(Bojko House)中,出现了这道孤立墙壁。它的基本空间配置粗看跟鲁弗尔宅是一样的,但在餐厅背墙门洞后出现了书房,在横向展开的客厅侧面出现了另一个抬高的空间,等于主空间向外各延一进,“主山”和“小山”之外出现相继了“辅山”和“远山”,无论视线还是身体运动的范围都延长了(图15)。

不妨假设,路斯在操作空间高度和方位、界定房间属性和过渡形式时,都以人的视线和身体运动为契机,目的是使不同的部分之间互通声气、建立连接,以实现窗中有窗、景外有景、曲折尽致、见高见远,一室之内风光无限。如果说屋宇内部是一个由建筑部件和生活物品组成的“场”,可将其中一切要素看作“信息”,而人在室内的感受,即来自于这些信息的综合作用,各处都既可有实际功能,又是别处的“景”。路斯所建立的空间关联,与一般的功能性房间相比,由于子空间的相互连接,信息量呈几何级数的增长。这一语言依维特根斯坦所说的“生活形式”严密组织起来,避免了过度渗透可能导致的紊乱无序,在错综丰富和紧密高效之间建立了平衡。

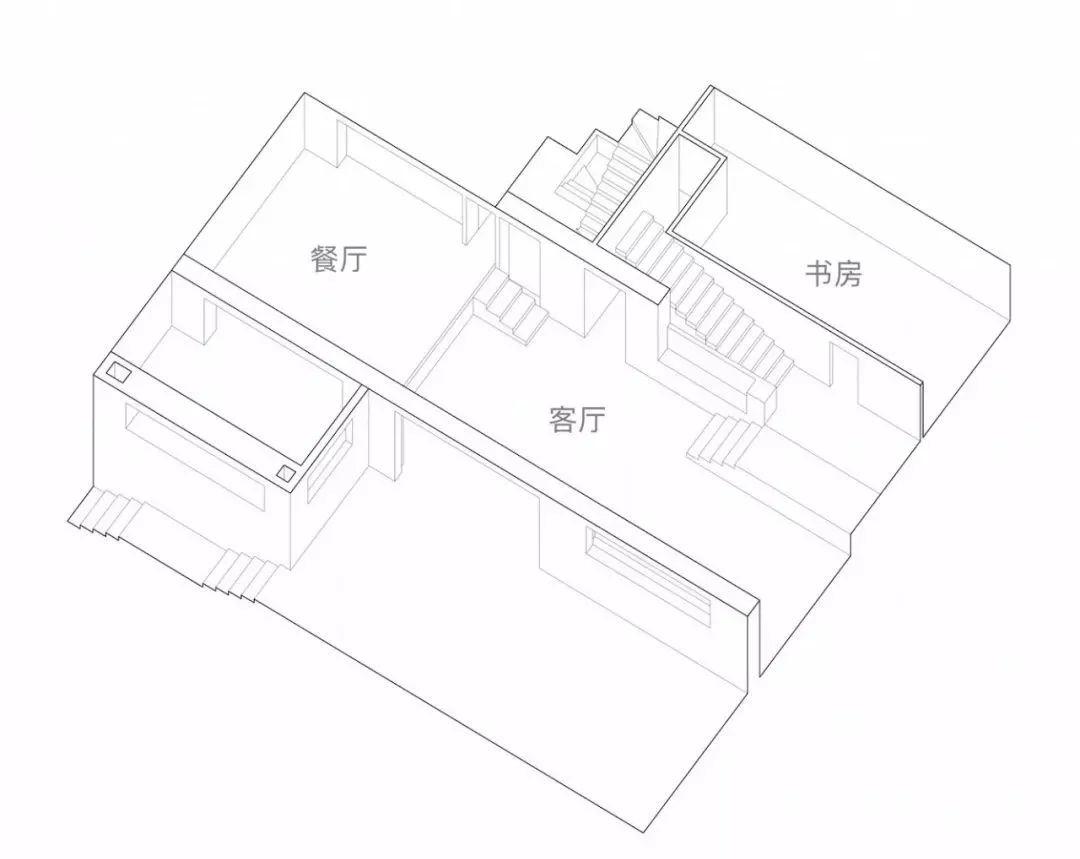

此即路斯晚期的两个杰作——莫勒宅(Moller House)和穆勒宅出现的契机。莫勒宅的一大创意,在于主空间平面十字交叉的配置(图16)。如果去掉音乐室与过厅之间的东西向墙壁,莫勒宅也跟鲁弗尔宅、伯克宅相似——主山横向延展,小山和辅山在两侧对角出现。然而中间出现了垂直的墙壁,将主山一分为二,通过一个门洞相连,两边各成一对高下,再向外延宕。另一个重要变化,是连接着主空间的“来龙”和“去脉”各为独立连通器,不仅彼此分离,且都半房间化了(图17)。因为平面上这个十字关系,视觉信息的渗透交叠,其中一些洞口可以引导流线,另外一些则仅为声气相通之用。

看这些住宅的剖面,主空间由一组跌宕的“台”组成,每个“台”对应于一个功能房间,彼此依使用功能连缀起来,便于通达、互成观望。“亭台楼阁”中,唯以“台”最费思量。古人造“台”始于何时?又所为何事?我猜想,它本来就是供人登临,此后才成了其他建筑物的基础。森佩尔总结的建筑四要素里就有“高台”,它或许纯系出于防水、找平等功能考虑,而东方世界的“台”则含有伦理意味,即是《尔雅》中所说的“四方而高曰台”。西周有“灵台”,春秋战国时代有“章华台”“从台”,台一直是供皇家贵族游玩的园囿之属。直到宋代,苏轼还到“超然台”上欣然命笔,“台”之胜意,在于登临可致高远,上下可成对望,四方纳于眼前,视觉信息较平地为佳。

我们所在的地球,乃至宇宙中可被人感知的三维世界,始于造化之初的粒子运动,渐次形成地表的山体与洞穴,其复杂性差不多就臻于极致;与之相比,虽人力已可驱动宇宙飞船,人的造物却依然是简单线性的。人们平整土地、建造楼阁,不管是地面层还是高耸入云的楼层,都是二维的。或将山体削平、或以素土夯实、或用底层架空来造“台”,等于将起伏的地表进行二维投影,以完成“数学化”的人造表面。最经济的占据空间方法,是将这些二维平面层叠阵列,成为楼层。

功能性的建筑(柯布所谓“瘫痪的平面”),楼层间互相隔绝,依明确的走廊和楼梯来引导交通,每个房间内容固定,进入方式固定,将人的活动限定在平面上的一些固定的“线”上,身体不能像纸上蚂蚁般完成自由的游牧。因此,功能性建筑的空间序列,二维都不到。平立剖面赋予人类以二维模仿三维的能力,这样造出来的房子,复杂性远逊于自然地表。自由平面的一大功绩是释放了流线,让人可以游牧方式使用空间。都是大平层,视线问题被简化为水平方向上的远近关系,房间和物品依距离彼此遮挡,线性透视最管用。一旦形成上下错落的“台”,更复杂的视线关系和身体感知就随之而来。身体在无碍运动中体验四面周遭,大量信息纷至沓来,在大脑中表达为“丰富”。为了这种关系,“台”就不能是孤立的,如意大利的台地花园,是整个山坡都成了漫游空间。匹兹堡或重庆这种城市,它的漫游体验比平地城市更为刺激,也是同样原因。

为了更好地说明问题,不妨设想商品包装上的条形码,它是一维的信息化图形,只在一个方向上记录数据,图形的高度是为了方便扫描。条形码只能存储30个字符,还容易出错。现在已经普及的二维码以面状方式存储信息,小小的方块中可以容纳1850个字符。作为信息载体,面状高于线性,具体高于抽象,是因为维度提升了(图18)。从这个意义上讲,单个汉字容纳的信息也高于字母文字,做过翻译的都知道,一篇文章翻成汉语,篇幅总是变小。二维码容错度高,随便一扫就能读取,它是数字时代的“方块字”。随着维度的增加,空间的信息容量呈爆炸式增长。

很多网红建筑,专为照片好看而设计了一个特殊的角度,等于将真实世界降维了。这种行为,网络时代有个专门的说法,叫“二次元”,二次元化其实就是扁平化,将三维拍扁,变成二维的动画世界,信息大量流失,更容易满足粗糙的心灵。降维方便传播,升维提高容量。好用是刚性需求,丰富性是柔性需求,建造却必须考虑性价比,信息量大的素材不方便调用。柱子、板材、砖头这些低维的建筑部件可以提高生产力,却损失了人造环境的信息;花木土石等天然素材,信息巨量却难以驾驭。造园之难也难在这里。一些先锋派的建筑用曲线和曲面,房间不是方方正正的,造价高且难用,然而自然本身就是难用的,没有哪个公司能在山坡上办公。为了好用,必须降维,将空间抽象为水平垂直面,将观念抽象为文字符号。抽象到面,就是二维,抽象到符号就是一维,抽象到哪里为好?抽象到一定程度,还能与自然匹配吗?如何用低维的素材创造高维的感受?

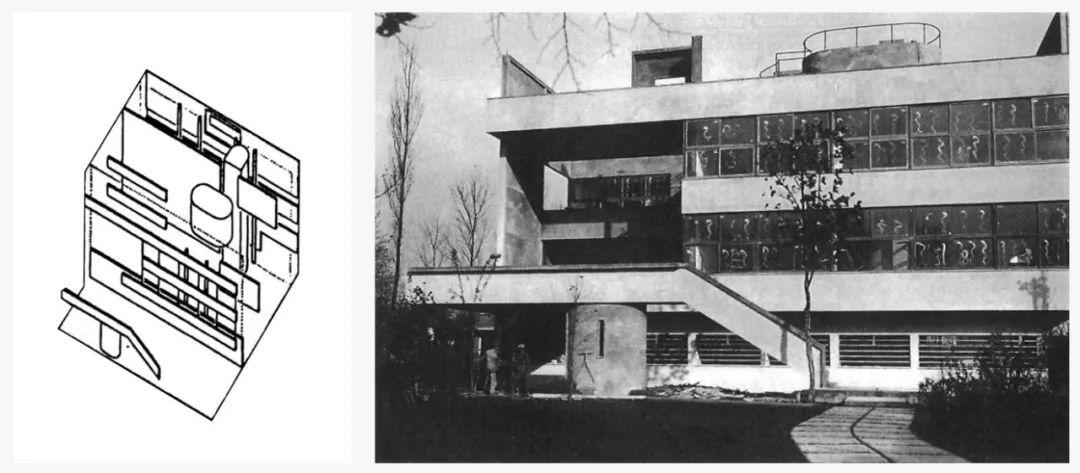

勒·柯布西耶从立体主义推导出的空间语言,在后人的理性之眼中二次元化,表现为一种平行层空间序列(图19)。除了有限的几个例外(如迦太基别墅),纯粹主义住宅的分隔墙与结构矩阵基本对位,在整数楼层中进行水平和垂直切挖,让视线、光、空气、声音和身体运动流动起来,但空间形态依然是二维,三维连续性要靠使用者脑补。所谓的“脑补”,即是建立类比。如果说山体是真实的三维空间,它并非由平行排列的水平或垂直面组成,而是连续的拓扑表面,内部也被实体填充,可以把它看作一种未经任何语言抽象的巨量三维信息编码,能够被现象解码器——人脑轻易读取。人造的矩形盒子世界由二维投影面围合而成,只占据了空间中一些整数的“点位”,缺少自然世界用以堆叠体积的非线性物质中介,略高于二维而远未抵达三维。人脑建立类比的过程,如同面对平行阵列的山体剖面胶片,从侧面看去,在心中呈现为连续的山形。柯布所谓“平面是体块和表面的生成元”,说明他的空间操作依然是传统的平面投影式的,而路斯强调自己“并没有设计平面、立面、剖面,我设计空间”,说明他已经意识到与传统设计思路的分野。空间体积规划的主空间用高低错位的“台”取代了对位叠置的“层”而在空间复杂性上略高于漫步建筑,但与后者一样,是用低维追摹高维,使用的是类比法、自然语言。

随着技术的进步,大规模推广非线性建造,经济上日趋可行。从“形似”层面进一步接近自然造型,不再是天方夜谭。可按目前思路,在可控点位上增加细节,点与点间的信息空白,不比功能性房间的楼层之间、或外太空的星系之间为小。而自然语言蕴含着类比的能力,可以通过文学化的建构唤起想象,来填补这个空白。人造环境所使用的形式语言,也应是自然语言的一种。几何是表象,本质却是语言文字,以造型之思唤起悠然远意,不只是眼前堆砌的物质现实。从信息质量的角度,我们要看到自然语言较编程语言的高明之处。

SANAA的劳力士学习中心直接让地表波动起来,表面上看更像山了(图20)。其实,可以把它看作柯布的巴西学生宿舍门厅意象的扩展版(图21),与后者的幽邃深密不同,劳力士中心创造的斜坡跟自然山体一样无日常之用,也不引人驻足,由于缺少视觉限制,心理上对“远”的暗示不复存在,在其中行走的体验与真实登山根本不同,那种一览无余,像是行走在信息极度匮乏的沙丘中,本质上与枯山水“永恒外在”的视觉经验是类似的。

山体的空间复杂性,要投射到人的感官世界才算数。对于人造环境的视觉营造来说,“远”之重要,在于它能将有限的信息变成无穷。“言之无文,行而不远”,文可以解读为衣物的纹理或空间的皱褶,而山体就是大地的皱褶。以人的渺小,行在山中感受到的“远”,恰恰不是因为一览无余,而是因为视觉受限。受限中又有透露,山外有山、景外有景、影影绰绰、无尽无休,是自然语言的类比法,在有限中创造无穷,这种无穷,来自于大脑内置的空间经验,将山水和人世的悠远映射到小小的内向视野中。这种“远意”,虽然是文学性的,却受益于本能,不必假借哲学或宗教经验。但视觉仅止于视觉,对于人的使用而言,山体的倾斜表面终归是无效的。所以还是要先数学化地抽象降维,然后再文学化地类比升维。一个“人文”的人造环境,必须同时满足这两个条件,所以路斯说:“目的是使过渡是不明显的和自然的,而且是实际的”。那么,如何把“人在山中”的感官意象塞进人造环境中呢?

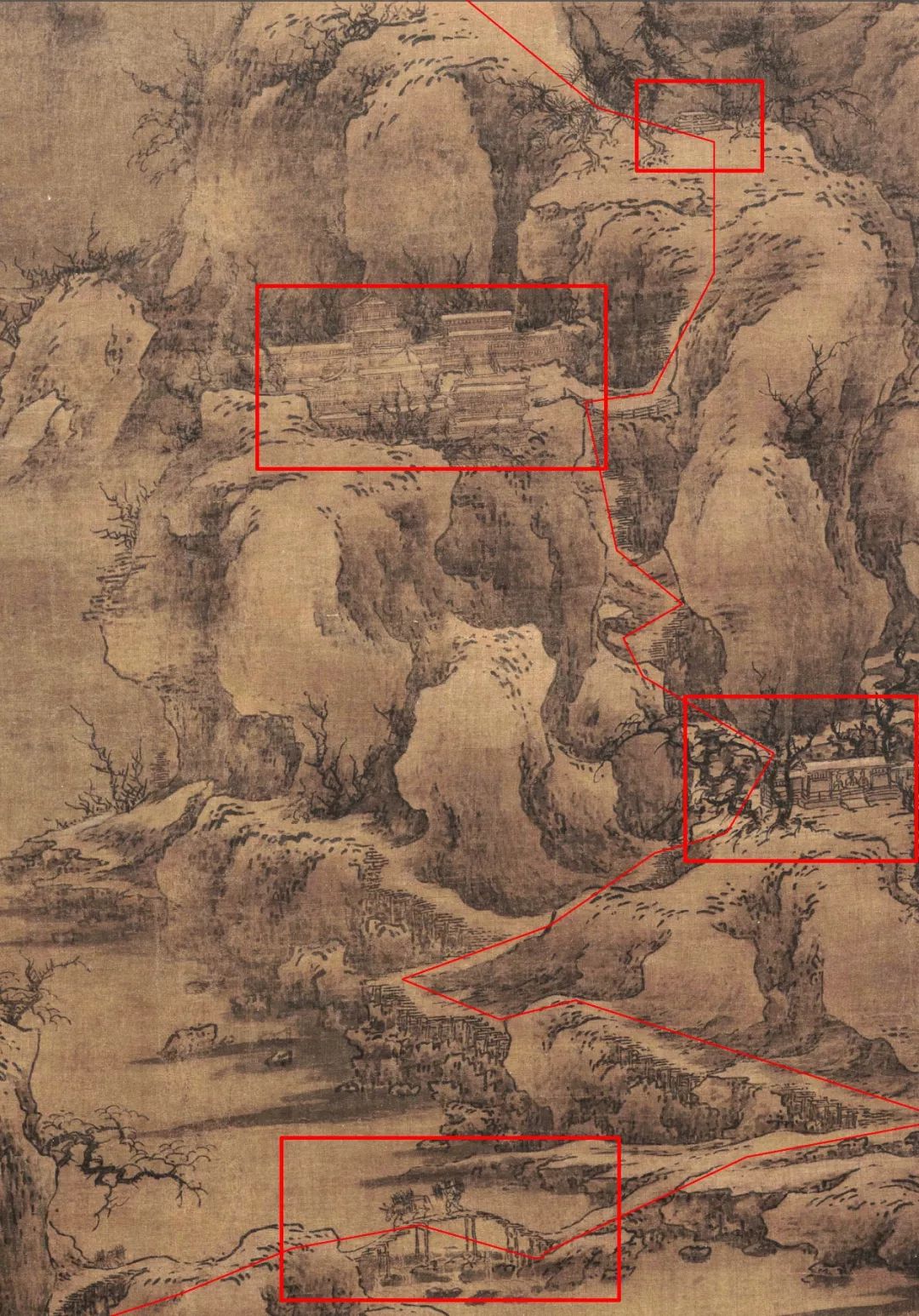

文人山水就是对自然有目的加工的环境营造。其中房屋出现的位置、道路的来龙去脉,都与山体的形状吻合,并提示观者通过想象投身画境,体验漫游经验。这种经验是山体包裹的三维空间形成的“内向视野”,无论何种尺幅都只是截取一角,以此领悟天地之大、造化之工。如这幅《雪山行旅图轴》,作者通过画笔,在连续褶皱的山体中塑造一高一低两个平台并造屋其上,供人登临。两处平台自身也各有几进院落,形成一组微型的高下。作者用路径引导视觉,拉接两处平台间的对望,并以山路的崎岖唤起观者攀爬的经验,体味刹那登临的喜悦(图22)。画面只是截取一段“主空间”,再通过来路和去路向画外延伸。“人在山中”的感官意象,是通过:1)高低地坪间的视觉贯通;2)山地环境中的形体遮挡;3)攀爬过程中的身体经验,三方面共同来塑造的。

赖特在流水别墅的垂直交通中融入了强烈的身体攀爬经验。这部分在平面上接近瀑布后的山体。赖特依地势在狭小的范围内塞进几个互不对位的楼梯,有转折、有直跑,两侧是裸露的片岩石壁,梯级陡峭,视线遮蔽,如在山中。但是流水别墅的主要功能房间分布在不同高度的尽端,相互之间无视觉和流线上的贯穿,信息是阻滞的(图23)。巴拉甘的空间组织经常也被看作空间体积规划,但他的不同高度之间不仅视线基本上是隔绝的,连相互通达都依有限的、隐藏的单一路径,甚至不同标高路径不同。唯一一扇沟通上下的小门,出现在客厅书房区的一侧,由悬空的木头小楼梯连到一层,却永远关闭(图24)。

与上述案例相比,路斯的“山宅”有以下特点:1)表现攀爬过程的直观经验,和“身在此山中”的内向视野;2)主空间由若干彼此联通、以各种关系实现对望和漫游的不同高度的平台组成,各自成为一个功能房间;3)前有来龙,后有去脉,交通空间趋于集中,方向极尽曲折;4)不同区域间会有遮挡,房间常以材质加以区分,场景各异,彼此连通的“洞口”是戏剧性的、舞台化的;5)后期作品比前期更丰富、更多层次,但更集中、更紧凑。路斯的室内空间,光看外观无法猜到,跟其他设计师的空间体验相比,可漫游,可对望,有转折,有铺陈,更像是山水画或园林。无论置身何处都无法瞥见全貌,因为人在此山中,只能感受到“一角”,但不同房间(场景)彼此成为对方的“景”,容许漫游、对望和通视,视觉和身体的信息都是流动的、紧凑的、连续的。变化的标高破除了水平延伸的一点透视和正面性。这些做法,都与造园有异曲同工之处。

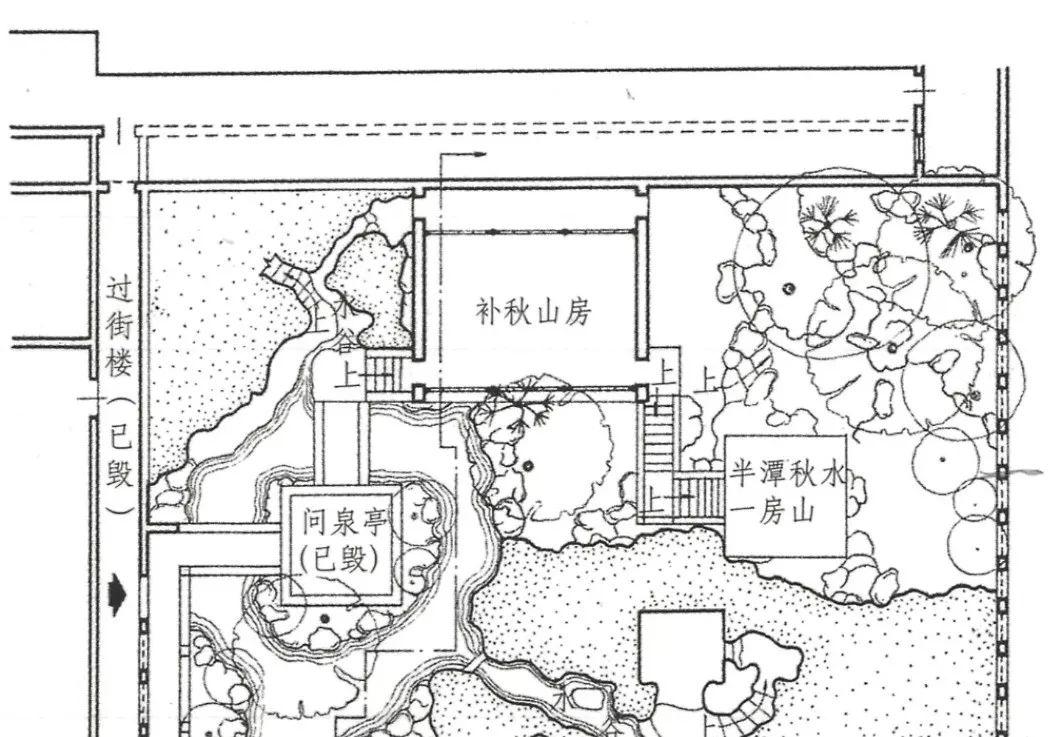

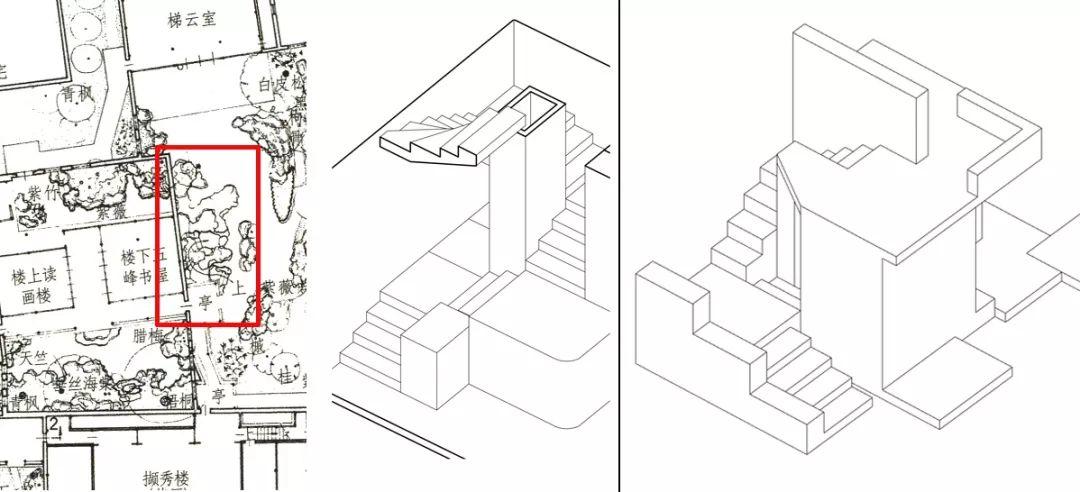

例如路斯在斯特拉瑟宅中,让音乐室隔着来时楼梯向主厅形成一个俯瞰式的回望,这一手法其实在园林中屡见不鲜(图25)。在环秀山庄假山后山,从“问泉亭”经“补秋山房”到“半潭秋水一房山”,路线两次曲折向上,实现一个“隔涧回望”。这里的建筑和山体都没有像枯山水那样“缩尺”,反而宁大毋小,以阻隔视线,唤起类比联想,让观者如在真山中(图26)。再如网师园“梯云室”前通往“画楼”的假山,内置了迂回曲折的攀爬路线,中有岩石山体阻隔视线,很像斯特罗斯宅的角部楼梯(图27)。而留园中很多高低空间的对望,都是透过舞台般的洞口,路线不能直接通达,比如明瑟楼对绿荫、濠濮亭对清风池馆、远翠阁对汲古得绠处等。典型的园林手法莫过于莫勒宅通往主空间的楼梯转弯处,那里几面片墙面让行进路线进一步迂回,透过墙上大大小小的洞口上望,可以瞥见女主人沙龙向屋顶反射的一抹蓝色,空间的信息就这样层层叠叠地透露过来,让人在想象中建构并非现实的高远所在(图28、29)。

通过叠石和花木来塑造园林,对“真三维”进行空间操作,使用场景在今天的城市里相对有限。即使在古代,造园也不是工程营造中的“普遍问题”而是“尖端科技”。但是,像留园“石林小院”这样的局部,之所以比叠山技法更值得注意,是因为它基本使用“二次元素材“,更好驾驭、也更省钱。而且,它与现代空间语言更为接近。路斯的住宅中没有山石、也没有花木,甚至也没谈到与自然的关系(他只谈效率),但空间体积规划应用在住宅设计中,暗含了山水园林的一些设计特征,同时,每一块地坪都是有用的,每一步台阶都不只为制造趣味。它能够实现功能、满足伦理、建立秩序,它就不是文字游戏,而是生活形式;又因为它能表达性格、制造惊奇、唤起远意,因而是诗(图30)。

其实,“有用性”与“真实性”是一体两面,唯有功能可为形式提供强力的支撑。路斯所谓的“真实”是与实用相关的“真实”,根据“饰面原则”,出于身体对细腻表面的追求,大理石贴面和实木贴皮是可以接受的,真实的木材容易变形且不耐久,反而不堪大用。路斯给墙壁贴实木皮不收边,给人看清楚这是贴皮。但用瓷砖模仿木地板就怎么都不可以。不用吊顶,不仅因为吊顶是一种“模仿的空间高度”,更主要是吊顶带来的高度变化不是结构性的,会造成材料浪费。路斯在“日常”和“例外”之间,在“有用”和“有趣”之间,在几乎不可能的角度找到一个结合点。路斯的人生繁华热闹又遗世独立,这些小房子是他的“胸中块垒”,掉出来成为抽象的山。他的工作方法也跟造园类似,据说画图时仅确定墙体位置、结构支撑的体积和尺寸,更多的细节在施工现场同工匠们商量后决定。

其实路斯探讨的是建筑语言的边界问题。他在谈“适宜”(decorum),适宜就是在讲适度、适可而止,立面的设计感如何体现,对古典借鉴到什么程度,什么样的装饰才是可以的,建筑师的长胳膊伸到哪里为止,不同功能的房间该长什么样子、花多少钱。路斯仿佛是在说:“建筑师你不要瞎扯淡,你要有分寸,做你该做的事”。从古至今,建筑语言都在生活形式与文字游戏中不断摇来摆去,人们总是想对建筑说一大堆废话,路斯反学院派的姿态,反而是建筑史中最稀缺的。“饰面原则”可以看作对“适宜”的实际应用,不让学院派的歪嘴和尚把建筑语言弄得荒腔走板;同时路斯也在挖掘潜力,空间体积规划就是在用人文方式挖掘三维空间的诗学。路斯的真正敌人不只是维也纳分离派,也包括古往今来吃建筑饭还坑建筑学的“扯淡派”,他们今天仍在大行其道,可惜建筑语言的守护神——路斯已经不在人世了。

现在我们更能理解开篇处引用的路斯的话,为什么平立剖面不等于“空间”,为什么不可以用吊顶,又为什么过渡必须是“不明显的和自然的”,且是“实际的”。他不仅夸大了私人空间的内在关系序列,并以“游山”的体验来捕捉之,为主要空间赋予错综但又可辨识的内向视野,同时又是顺畅和高度功能性的,因此紧凑、有张力。作为一段室内的“山林”,它足够抽象,不假借自然,不是单纯的“造景”问题。它有功能做基础,与真实的生活不相割裂,创造了独特的审美体验,虽然制造了一些麻烦,都是可以原谅的。最重要的是,他通过类比法由内而外塑造环境,用人的视角取代正投影法的上帝视角,在“内在机制”上更接近于自然。

用几何语言追摹自然,当然不能只求“形似”,那么努力去提炼“内在机制”(或算法)是不是就足够了呢?也不尽然。即使我们能够完美复制大自然的山石花木,它依然不是真正的人文空间。建造的目的,是在抽象和具体间找到契合点,以人文之思化几何为文字,唤起悠远的空间之思,亦让生活之美得到妥帖安放。

再仔细观察路斯的平面可以发现,在他多数的住宅空间中都有一条明确的垂直界面,或是一堵墙,或是一个狭长的空间,充当地坪高度变化的边界。这种操作带来的空间复杂性容易达成,但相对有限。或许贯穿4个象限的、更错综的层高穿插,在当时的墙承重结构上已难实现,但它给我们留下很多想象——关于路斯尚未开垦的处女地。

原文刊载于《建筑学报》2019年9期,总第612期。本文由作者金秋野及《建筑学报》授权有方发布,图片除注明外源自网络,版权均归原作者所有。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

上一篇:经典再读66 | 麻省理工贝克公寓:曲面的巧思

下一篇:鳞片和羽毛——赖特“有机建筑”之辩