罗马只是一个巨大的纪念碑,

而庞贝却是依然鲜活的遗迹。

不是罗马,而是庞贝,才是东方之旅最重要的尾声。它和伊斯坦布尔一起成为东方之旅的两处高光时刻。对于柯布,东方之旅是一次时间与空间的旅行,伊斯坦布尔对应于空间的东方,庞贝对应于时间的东方——就此而言,向着东方意味着朝着与时间相反的方向,朝向太阳的源头,朝向过去。

年轻的爱德华在1911年5月到10月的东方之旅期间,坚持做笔记,记下了沿途的所见所闻,并由此学会了观看和观察。回到法国后,他将自己的笔记整理汇编成一本书,取名为《东方游记》,但是第一次世界大战阻止了这个计划。54年之后,年迈的柯布重新回顾这份饱含着他年轻时的踌躇和发现的证物的书稿,计划再次校订、注释并将之出版。可惜的是,这本书在他去世后才得以出版。

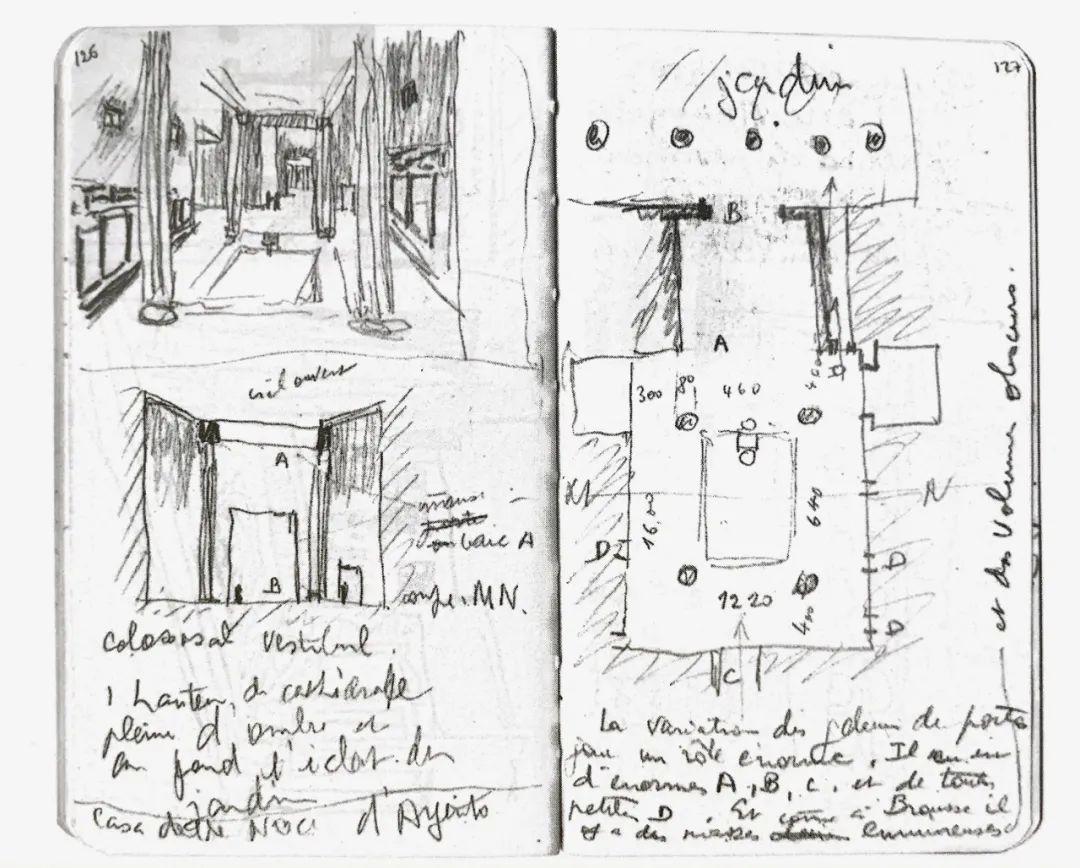

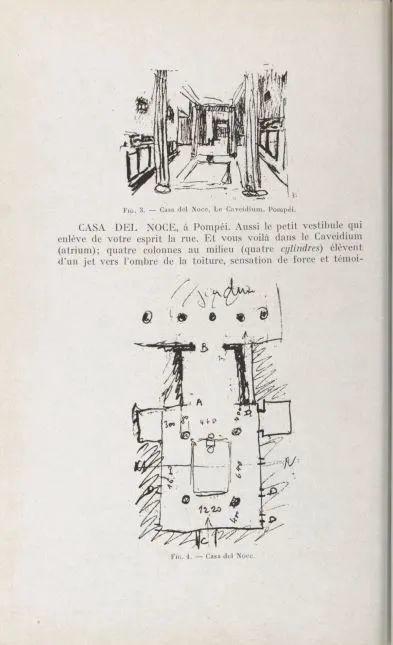

又三十多年后,《东方之旅(画册版)》的编者,意大利建筑学家朱利亚诺·格雷斯莱里(Giuliano Gresleri)揭露出1965年的版本和原稿之间的重大不同。在原稿中,柯布的庞贝之旅占据了四页密集的内容,但最新的版本中,这四页被删减到一页多一点。朱利亚诺倍感惋惜,“因为庞贝的图纸的提供有关尺度、材料、空间构造的信息,远超其他图纸”[1]。

在原本中,柯布以“在意大利的所见所闻把我深深地打动”开始,总结意大利的见闻:“帕特农神庙已死,那是一个最终被压倒的幽灵。它给我们留下的,是永远可以去哭泣和忧愁的圣地。在那里,我们永远都不会知道什么关于今天的讯息,因为相对于它我们在将来;在那里我们完全是与世隔绝的。……正是在卫城,在帕特农神庙的台阶上,在庞贝的街道上,我们看到过去的现实和那里不变的海。那里,是过去的现实和漂浮在它之上的令人战栗的神秘特质。今年十月十日。”[2]

而最后我们在《东方游记》里只能看到:“……圣所还存在着,但疑惑永不停止。……正是在卫城,在帕特农的台阶上,在大海的另一边我们看到昔日的现实。我都二十岁了,可我无法回答……”[3]

庞贝的名字和相关内容都不见了,这个十足的疏忽,可以算得上知识考古学意义上的“庞贝再湮没”。

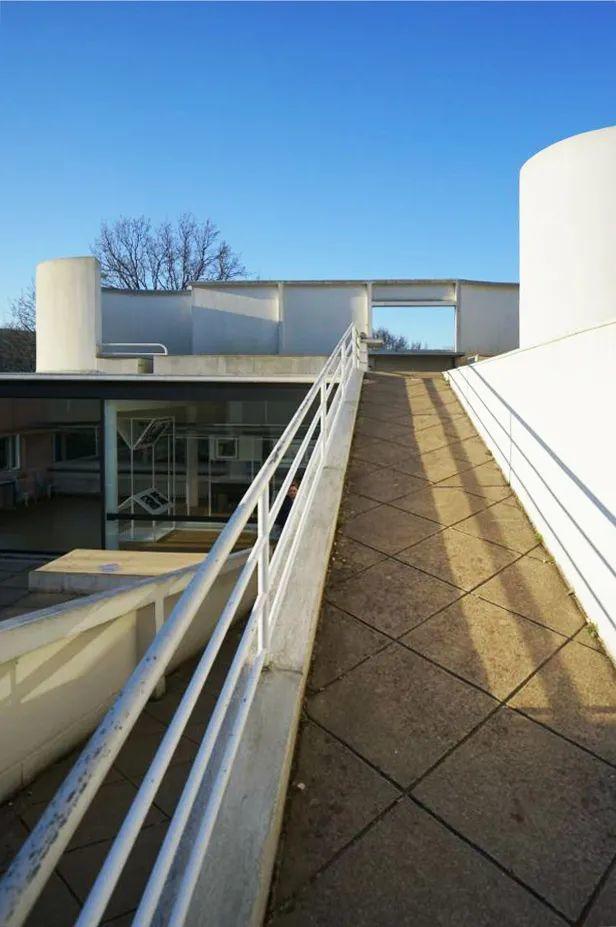

来到庞贝之前,东方之旅给柯布带来的只是自然主义的异国风情,让他得以确认建筑历史书中的事实。庞贝的建筑可以被视作一个结构化的有机体,一个存在于风景中被感知的具有逻辑结构(logico-constructif)的系统。这是因为通过其明确的外部形态,我们可以辨认出它的主体,而内部空间则呈现出单位化(unitaire)、中心化(centré)的特征,或者说其中的短序列空间围绕着核心空间呈现出一种空间的整体性。而观看者的感知,即他在建筑中漫游的亲身体验,能更好地引导他了解这里的建筑所参照的空间原型。庞贝洗去了年轻的爱德华身上所有的学院派倾向。

在《走向新建筑》中,柯布在一篇题名为“内部的建筑元素”的短文中罕见地阐述了他从庞贝领悟到的知识,即放弃空间秩序作为风格索引(répertoire stylistique)、空间句法的准则,取而代之的,是独立的、抽象的、几何的空间装置,并以不提前预设的方式,根据独特的空间组合来定义它们。这是一种提取于庞贝别墅的建筑直觉。

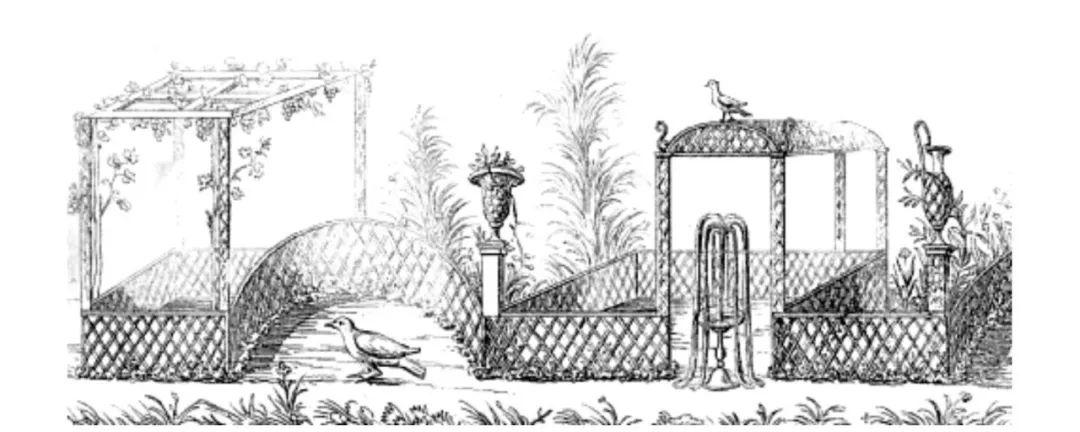

“室内的建筑元素。这里有笔直延伸的墙体、铺展开来的地面、作为游客与阳光的通道的门或窗。引进阳光或营造黑暗的开洞,墙体被阳光照亮,或半明半暗(pénombre),或完全黑暗,让人快乐,平静或悲伤。您与建筑共鸣了。建筑的目的就是创造令人快乐或悲伤的氛围。所以,请对这些墙心怀敬意吧。阳光是如此耀眼,当它在墙之间反射,便营造了光的体感。这种感受随着光从那些柱体、柱廊、柱脚溢出。与此同时,地面也尽其所能地延伸。时而为了增加更多的趣味,台阶就会出现。已经没有其他室内的建筑元素了……”[4]

在庞贝,首先坍塌的建筑学原则,便是结构和建筑之间的可辨别的分离。这里的建筑空间可作为结构的表现。建筑的表面能呈现材料本质的构造,但如此一来构造很可能和建筑的空间没有了关系。就像这些罗马建筑师一样,柯布也注重利用体积、质量、形态的动态,形成出乎意料却完美平衡的空间序列,而不是尝试展现材料的本质特性和它们之间的结构系统。

通过和国际风格的准则对比,亨利-罗素·希区柯克(Henry-Russell Hitchcock)已经提出,将柯布的风格归类到“国际风格”是有困难的,尤其对于第二条准则“规律性”[5]。希区柯克还提到,柯布的风格比国际风格走得更远。更具体地说,柯布不再参照哥特、希腊的空间原型,构造一个与其组成类似的结构。在庞贝之旅之后,柯布发现了一种崭新的反构造(anticonstructive):空间与它抽象的组成部分,即空隙(vide)、隔膜(diaphragme)、轴线、光线之间的互动重组;历史学家弗兰克·爱德华·布朗(Frank E. Brown)称之为“在极化与包围中组织空间的装置”[6]。

在这样的空间装置中,垂直墙面对内部空间的限定是出发点,接着像气泡般溶解了墙面的门洞、窗户、隔墙,让空间无限地延伸开去;强造型的几何元素(des éléments de forte densité plastique)又弥补了这种延伸的疏松:家具、喷泉、雕塑、天窗,作为空间的“刺点”遍布整个空间,重新锚定视觉焦点。希腊式和拜占庭式的向心的空间(la spatialité centrale),感知的统一(la perception unitaire),形式的自治(l’autonomie formelle)让位于罗马的具有生命力的、不提前预设的异质空间体验。除了轴线与动线的交错,空间本身的功能、其中的物体和游客也参与到这种体验的复杂性中,即便我们并不能辨认出一个确定的空间,但在漫游中能更活跃地参与到空间的创造、形成和表达中。

这些建筑元素一直是柯布不断从中获取灵感的元素。他所有的项目都以系统的手法不断运用他从庞贝中学到的经验,并且这些经验都不是靠历史主义的幻觉得来的,不是从一个已构建的原型出发,也没有博学的索引或形态学的参考;这些经验仅仅是从室内的空间开始,从一个漫游者的足迹和观察出发。

“在悲剧诗人的家。这里到处是艺术完美的微妙性。一切都按轴线定向,但是您很难以一条直线从中穿过。实际上,轴线的目的在于,让它贯穿朴素的事物,走廊、通道等,却通过有效的手段和视觉的效果营造出张力。在这里,轴线不是枯燥的理论,它连接了主要的空间体量,简洁有力地定义不同空间并让它们彼此形成对比。当你在游览悲剧诗人的房间的时候,您会观察到所有的一切都井然有序,感受也很丰富,因为精巧的轴线偏离,让你明显体验到不同空间的强烈转折:对称的铺地图案牵引着游客向前走,门口的天井在水池的旁边,喷泉在花园内。一个呈现在空间最中心的物体常常会杀死这个空间本身,因为它挡住了游览者站在场所中心观看轴线视角的场景。”[7]

剑桥大学罗马研究系教授,安德鲁·华莱士-哈德里尔(Andrew Wallace-Hadrill)也曾经描述过庞贝别墅的视觉透明性:当游客站在一个典型的庞贝住宅的门口,就可感知贯穿整个住宅的视线。这揭示了精巧布置的对称性,柱廊沿着走廊在两边延伸,视觉焦点在中间轴线上一一呈现直至空间深处——蓄水池(impluvium)、大理石桌(cartibulum)、雕塑和祭坛。“惊奇之处在于,对称性是视觉上的,而不是几何意义上的。”[8] 也就是说,这是针对来访者而在特定点上构设的视觉效果。这个透视角度通常来说指向主卧的中心,但又不是一览无余地呈现。安德鲁称之为“视觉对称”而非“几何对称”的空间效果,被柯布称为“精准的错位”(habiles désaxement)和“视觉幻象”(les illusions optiques)。这是一次跨界的表达巧合。

由此,赛伊之家(la maison des Ceii)的例子显得非常有趣。它可以说是庞贝最小的别墅,在柯布的庞贝之旅结束后才被挖掘出来,但它与柯布的空间观察紧紧吻合:坐落在街上,十米宽二十米深,因为狭小,它的布局很简单,分为与街道平行的三个跨度。第一个四米深的跨度内有厨房(culina)、前厅(vestibule),入口(fauces)直通几乎占满了整个第二跨度的四柱中庭(atrium)(四柱中庭左边是一个小楼梯通往楼上)。中庭后是主卧(tablinum)和通向花园的饭厅(triclinium)以及客卧(cubiculum)后面的房间。程序的极简和几何的规整,将小小的赛伊之家安置在一个偏移平行的轴线网中。

弗兰克·爱德华·布朗(Frank E. Brown)还认为,古罗马的仪式行为是赋予场所形式并一再重塑它的重要元素之一,“罗马人的建筑,从开始到结束,都是借宗教仪式给建筑赋形的艺术。这直接来自罗马人将仪式的体验转变为行为和反应的传统。”[9] 从罗马文化的最开始,他们就以宗教的方式来感受、思考和行动。无论是个人的还是群体的,他们都在创造和再现既定的行为模式中寻找一种认同和满足。

或许我们说,仪式包含着具有空间感的行为,在重复中,罗马人学会了给空间赋形。不只是在宗教建筑和纪念性建筑中,在普通的家宅内我们也能找到日常仪式的痕迹:进入、出去、收割、点火、取水。日常仪式的重复性,让采取一种特定空间的类型成为必要。

而正是根植于日常与仪式的融合、记忆与当下的互渗,庞贝得以穿越二十多个世纪,直击勒·柯布西耶的内心。雅典和罗马所呈现的过去已经一去不复返,在那里只不过是一些纪念碑般的残碑断壁;庞贝却相反,仍呈现出可与当代⽣活融合的独特空间经验。在庞贝,我们能辨认出一种创造性,一种对“居住”的本质性描述,一个类型的、结构的、空间的系统。纪念碑的存在依附于远离现在的神话,相反,庞贝却作为一个遗迹,在与到访者分享它的日常性的过程中,再次成为了“建筑”。

参考文献

[1] Giuliano Gresleri, Le Corbusier, Voyage d’orient. Padoue, 1984, pp.74.

[2] Le Corbusier, Le voyage d’orient, Carnet 4, pp.68-70.

[3] Le corbusier, Le voyage d’orient, Paris, édition Forces vives, 1966, p.171

[4] Le Corbusier, Vers une architecture, chapitre “Architecture II – L’illusion des plans”, Paris, Crès, 1923, pp. 148-150

[5] Henry-Russell Hitchcock et Philip Johnson, The International Style. Architecture since 1922, New York, Norton, 1932. ; trad. Fr. Le Style international, Marseille, Parenthèses, 2001, pp. 53-60.

[6] Frank. E. Brown, Roman Architecture, Londres-New york, Prentice Hall/Braziller, 1961, pp. 15-16.

[7] Le Corbusier, op.cit. note 4, pp. 153-154.

[8] Andrew Wallace-Hadrill, Houses and Society in Pompeii and Herculanum, Princeton, Princeton University Press, 1944, pp.44-45.

[9] Frank. E. Brown, op.cit. note 6, pp. 10-11.

本文由有方青年作者陈洁授权发布,欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

上一篇:隈研吾事务所新作:晴海CLT PARK,如阳光透过树林

下一篇:Valerio Olgiati新作竣工:巴罗瓦兹公园C地块,立面上的红色方尖碑