编者按:在二十世纪的建筑思潮中,荷兰这个低地国家涌现了大量开创性的建筑师,深刻影响与改变了当代建筑的面貌和走向。初秋结束的有方“迷宫式的清晰:荷兰结构主义建筑·第1期”考察,深入探访了这个被媒体称为“超级荷兰”的国度。下文为团员袁隆飞荷兰游记的下篇——迷宫式的清晰,他眼中的荷兰结构主义建筑。

点击标题查看:“旅行现场 | 荷兰(上):从未停止的想象力”。

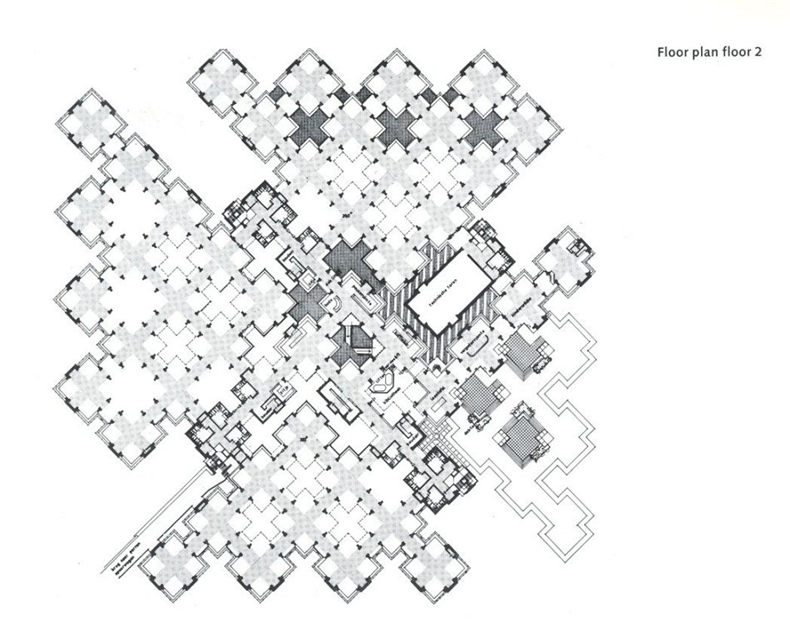

现在谈到“结构主义”这个词语时,我们往往会先想到另一个名词——“解构主义”,大概是因为两者读音很相似。但也可以看得出,“结构主义”这个过时的词已经被人们遗忘了。所谓“结构主义”,并不是建筑学本身的术语,而是语言学中的一个名词,只是因为相似所以被借用了。赫茨伯格所说的“结构”并不是现在所说的受力结构,而应该理解为建筑的骨架或者秩序。他将建筑分为“结构”与“填充物”,“结构”是固定的,“填充物”可以随着需求的不同而产生变化。和朱老师在大巴车上聊天时,偶然间提到这次行程的主题——“迷宫式的清晰”——的具体含义究竟是什么,我认为赫茨伯格设计建造的比希尔中心办公大楼(Centraal Beheer Office Building)的平面图,可以为“迷宫式的清晰”提供形象的说明。

第一眼看到比希尔中心办公大楼的平面时,会感觉很复杂:建筑由很多小正方块构成,每个正方块与相邻正方块相接的部分都有不同之处,就像拼图游戏中每一个不尽相同的小块。但从整体的角度来看,所有小正方块所服从的规则都很明显,这正好符合凡·艾克所坚持的“迷宫式的清晰”的结构主义特征,而赫茨伯格也不愧是凡·艾克的高徒,将老师的理念完美地运用在了设计当中。

每一场建筑运动都有其深层次的社会背景。荷兰结构主义建筑的核心是阿尔多·凡·艾克,而说到凡·艾克又不得不提TEAM X这样一个建筑活动。第二次世界大战之前,现代主义已经在建筑界有一定影响力,而在战后大规模的重建中,以现代主义所倡导的功能主义为核心的《雅典宪章》被很多国家所运用。于是大量的功能型方盒子建筑被建造出来,原有的城市风貌被极大地破坏,现代主义的倡导者们也意识到了功能主义的局限性。有意思的是,第十次CIAM会议在荷兰——现代建筑的诞生地——奥特洛召开,并宣告了CIAM的解体。与此同时,以英国史密斯夫妇为代表的TEAM X正式成立,波澜壮阔的历史就从这里开始了。

在学习西方建筑史时,我一直有一点很疑惑:课本上对于CIAM解体前后与现代主义初始这两段历史以“形式追随功能”或是“粗野主义”几个含糊的名词一笔带过。如果说从勒杜或者威廉·莫里斯的时代开始追溯现代建筑的开端,有些没必要和过于学术,那么只要对于TEAM X以及CIAM解体之后六七十年代的建筑运动有着充分理解,就会在看待当今的所谓的建筑潮流时,产生更深层次的理解和思考,而不是盲目地追风与过于追求所谓的“酷”。

如果把现今如霍普杯这样的竞赛作品或是公认的优秀课程设计,与赫茨伯格设计的比希尔中心或是桢文彦设计的代官山集合住宅相比,这些上世纪的老东西早都被扔到垃圾筒里了。原因很简单,因为它们过时了,因为它们没有那么前卫,因为它们一点也不“酷”。但是一个喜欢历史的人,总是或多或少有些怀旧情结。当我把它们从众人的垃圾箱里捡出来阅读后,这些推翻了我之前所认知的好建筑——质朴的砌块砖,粗糙的预制混凝土梁和看上去毫无韵律但是像柏林犹太人博物馆那样富有内涵的立面,却构成了一座座“real architecture”(真正的建筑)。

阿波罗学校并没有完全体现出类似于阿姆斯特丹孤儿院,或是比希尔中心大楼那样强烈的“结构主义”特征。将一座大的建筑方格化、单元化,被认为是结构主义的典型手法,但是阿波罗学校却丝毫没有这种方法的痕迹。中国绝大多数学校均以走廊式线性布局为主,这种布局使得每一个教室是一个完整独立的单元,学生们下课时只能在一个线性空间上交流与碰面。而阿波罗学校却采用了教室围绕中庭布局的方法,同时在左右两部分的高度有错层变化,中庭内则是一个竞技场似的阶梯空间。独特的剧场式空间极大地扩展了学生们的交往范围,这种错层设计,也使得每个教室之间产生最大的的视觉联系。

如果站在今天的角度来看阿波罗学校的外观,它没有韵律,没有绚烂的视觉效果,也没有深刻的哲学内涵。这里一个过大的混凝土柱墩,那里一个小范围下沉,似乎只能用“乱”来形容它。但实际上,混凝土柱墩是为了给学生提供一个可以在放学等候时坐下的地方,小范围下沉则是被用作一处游戏的场所,这些其实都是为了使建筑空间成为场所的尝试。我不清楚为何“场所”这个词现在被用得如此频繁,但或许鲜为人知的是,“场所”(place)这个词是由结构主义的创始人凡·艾克最先提出的。“场所”的概念和现代主义经典的密斯式空间有着明显的对立,对社会学的热爱,使得凡·艾克对于那些纸面上的理想空间形式没有太大的兴趣。二十世纪五十年代,凡·艾克开始着手设计阿姆斯特丹孤儿院,以“场所”为设计核心的阿姆斯特丹孤儿院,其建成则正式标志着荷兰结构主义登上了世界建筑实践的舞台。

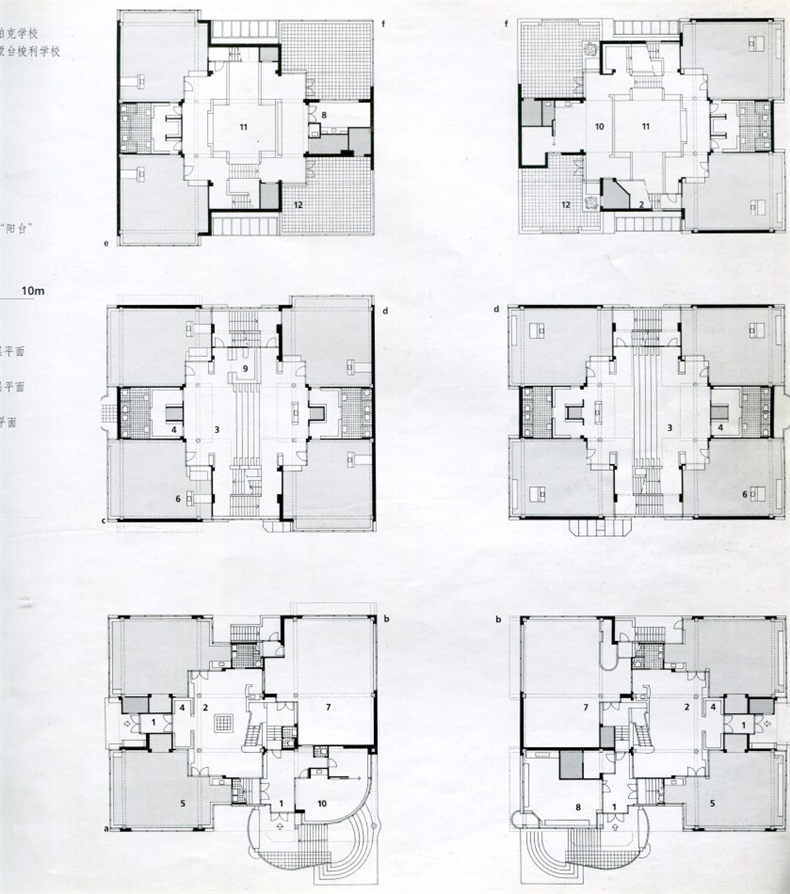

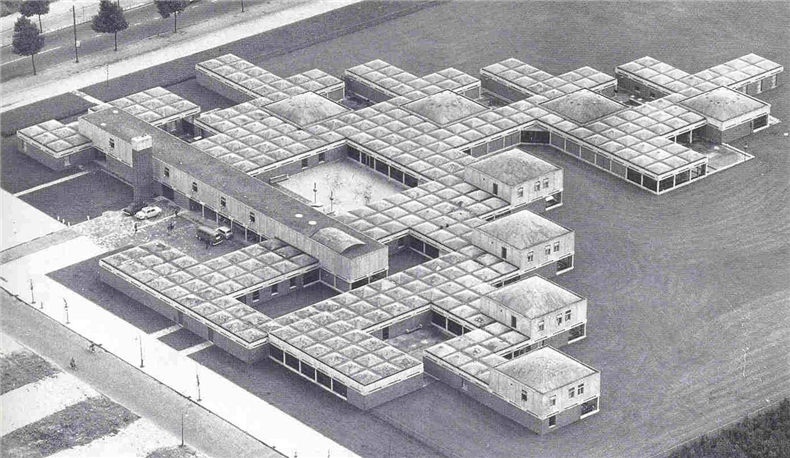

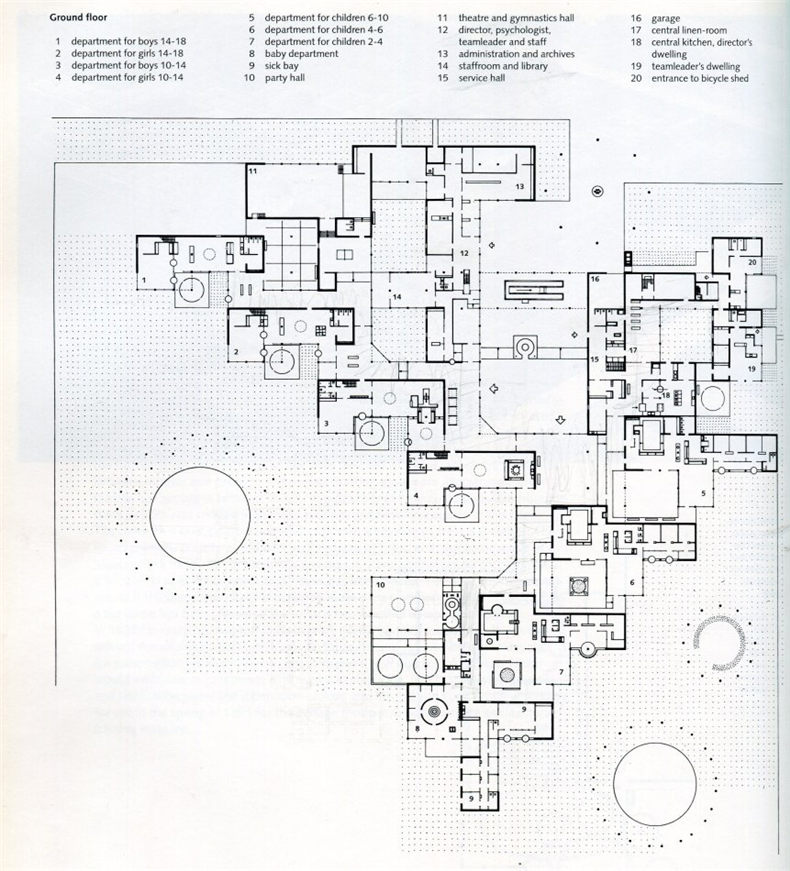

建筑师一度喜欢将建筑设想成雕塑一样的实体,园厅别墅和萨伏依别墅都是这方面的体现。但是阿姆斯特丹孤儿院的建筑整体形象,除了在空中之外几乎没有办法看到,必须要环绕四周才能看到其不同的组成部分,而且建筑还被内部庭院再次划分。这是因为凡·艾克把建筑整体看作一座城市,房间就是城市中单独的一栋建筑,走廊则成为城市中的街道。这座孤儿的城市有两条主要的街道,不同年龄段的孤儿住在指定的房子里,他们的房子之间存在区别。

阿姆斯特丹孤儿院的平面将结构主义与“场所”体现得淋漓尽致:先通过底层架空的办公室进入庭院,从而真正地进入建筑内部,正是这个庭院,模糊了建筑内外的边界。虽然没有进入建筑内部,但是进入了庭院也就处于它的领域中,可以感受到被它所包围,细致的外部布置使庭院空间变成了场所,庭院就像城市的周边地带。正式进入市区后,两条呈对角线布置的室内街道通向两组住房,并在室内和室外形成了转角的梯形阵列。这种轴向形式保持在了较小的尺度上,人在内部并没有感受到街道方向性的存在,房间也并没有与轴线平行,房间的水平布置与呈对角线的街道处于一个动态的平衡中。

这种轴线处理的方式,也可以在比希尔中心大楼和荷兰社会福利与就业部门办公大楼中见到。

正是凡·艾克,将建筑师们的注意力转移至社会人类学方面。关于他的经历会有一种误解,事实上他是在设计孤儿院之后才出版了有关多贡人的论文。而且TEAM X的另一名成员,也是凡·艾克的好友德·卡洛,同样关注社会人类学的领域,只不过凡·艾克在这方面的成就更为出色。孤儿院中圆形穹顶的运用就是这方面的体现:凡·艾克认为圆形可以创造聚合、集中的空间,从而突出每一个房间的中心感。当人们逐渐将观点转向孤儿应由家庭单独抚养,而不是由孤儿院集中抚养,阿姆斯特丹孤儿院的传奇也就缓缓地落下了帷幕。凡·艾克的学生赫茨伯格,则把孤儿院变成了贝尔拉格建筑学院的校舍,希望通过这种方式来保留老师的作品。但是随着贝尔拉格建筑学院被并入代尔夫特理工,阿姆斯特丹孤儿院就彻底地落寞了。

当我逐渐走近孤儿院,看到一个个圆形穹顶慢慢地靠近,我就像被一只看不见的手,推向那个在书本里看到很多次的名为“space”的庭院。但从工作人员通道迈入,并被告知经过庭院的正式入口已经被废弃后,我又将刚才激动的心情不情愿地平复了下去。在建筑中来回走动,我看着熟悉的“回”字形预制梁、亲切的混凝土制的结构主义特有的场所构筑物时,感觉好了一些,那个孤儿院还在。但是低头看着墙被砸过的痕迹,与那些在庭院中无人打理的植物,一切又是那么的陌生,看来阿姆斯特丹孤儿院,真的已经属于历史了。

尽管孤儿院已经光辉不在,但是另一座凡·艾克设计的结构主义作品——胡贝图斯单亲公寓——却依然在发挥着自己的作用,我们也可以借此对结构主义窥探一二。胡贝图斯单亲公寓,在以传统建筑为主的阿姆斯特丹沿街建筑中非常突出,这是因为凡·艾克在设计建筑立面时采用了各种各样的颜色,他本人称其为“彩虹色”。好像每个建筑师都有自己独特的色彩理论,而凡·艾克自己的色彩理论也与他对非洲部落的研究有着密切关系。站在街对面看这座建筑时,不难发现其使用的错层处理手法,与阿波罗学校有异曲同工之妙。

最后说回比希尔中心大楼,我认为最能体现结构主义思想的建筑。在这座房子里,两条主轴线作为结构,方块被设计为填充物。不仅如此,内部办公空间的设计与布置,都充分体现了结构主义建筑师关注的领域性与场所性,每一平米都有属于使用者的领域感和场所感。

与方块内部被划分完善的空间相对的,是方块与方块之间的灰空间。在这里,赫茨伯格却模糊了空间的领域感,为人们提供舒适的交流场所。本来因为被预制构件所限定的尺寸与空间,这时反而显示出了更多的变化与可能性,这也是最让我感叹和欣赏的。就像结构主义建筑师自己所说:在操控棋盘上每一个棋子移动的简单规则中,看似非常幼稚,但优秀的弈者成功地创造了无限的可能性。

荷兰结构主义建筑曾经风靡一时,现在却衰落了。凡·艾克曾经的地位被库哈斯所取代,单元化的设计手法也已经很少再被提起。但是,当我们再谈起结构主义时,不应只想到图面上的“结构”与“填充物”,更多的应是结构主义建筑师基于社会学与人类学的社会人文关怀。当我漫步在阿波罗学校时,和朱老师偶然地进入了校长办公室,提到设计学校的建筑师赫茨伯格。朱老师的一句话或许我永远不会忘记:He is not a star architect, but he is a real architect.

版权声明:本文已获作者授权。

上一篇:年度好文 | 2016年最受欢迎的12篇文章

下一篇:苏州实验中学:重现苏州书院精神