Nadav Kander出生于以色列特拉维夫,成长于南非约翰内斯堡;1985年移民英国后,便一直居住在伦敦。作为一位在风景与肖像摄影领域获得很高成就的摄影师(曾获荷赛奖与Prix Pictet摄影奖),Nadav Kander也经常被建筑师或建筑摄影师们提及,话题无一例外地,都与他创作于2006-2007年间的摄影系列“Yangtze – The Long River”(扬子 - 长江)有关。

这是一个始于三峡库区集体迁移的故事:Nadav Kander从上海吴淞口出发,沿长江溯源而上,途经南京、宜昌、重庆等地,最终到达青海;找到长江源头的同时,也记录下中国城市、乡村发展“变化中的景色”。

扬子 - 长江

Yangtze – The Long River

当我一次又一次地站在那里,看着水从我身边流过时,我在想,我所看到的水是不是我在以往旅行中见过的水,它们流向海洋,蒸发,变成云,变成雨。所有东西都是周期性的,什么也没丢。

长江是中国的大动脉,从西端的青海流过6500多公里,经过人口最稀疏和最稠密的地区,最后到达东部的上海。这条江象征着不断的变化。我从端口开始,直到源头,拍摄了沿岸的风景和人。我凭直觉行事,尽量不受我对中国已有了解的影响。我想对我的发现和感受做出回应。虽然并非有意为之,但我选择逆流而上,似乎也不是巧合。

居住在长江沿岸的人口比整个美国的人口还多:相当于地球上每十八个人中就有一个。这条非凡而浩瀚的江河,深深扎根于中国人的意识之中。它不仅仅是一条水道,它包含了中国的历史和民间传说,它流淌在人民的血液里。它激发了我的想象力,带着我踏上了旅程。

作为一个出生在以色列、生活在英国的南非人,当我目睹中国正在发生的巨大变化时,我自己漂泊感带来了强烈的共鸣。我在中国看到了全人类的发展。我意识到,对我来说,这个项目是关于我们所有人,关于我们之间的联系,而不仅仅是关于中国的。

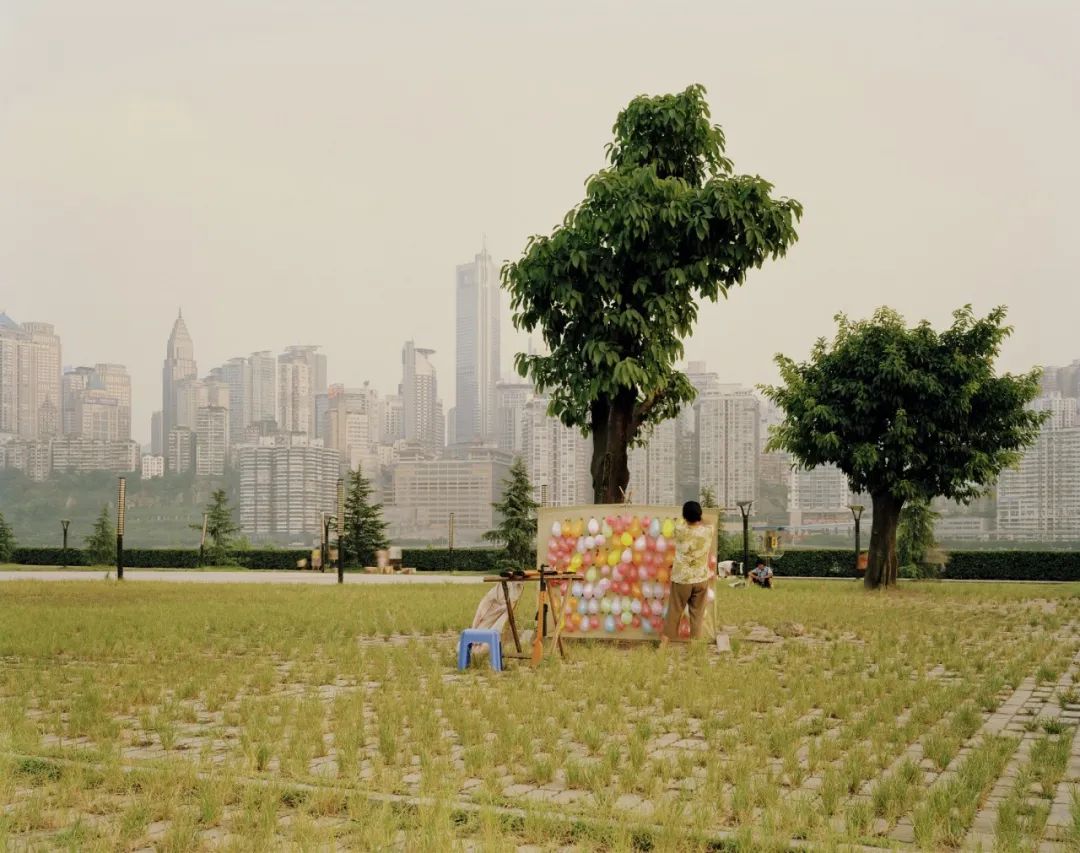

经过在江岸不同地方的几次旅行后,一种正式和不安开始渗透到我的照片中。我是在回应这个国家,这个国家正处于一个新时代的开端,自身也处于矛盾之中。我觉得自己完全像个局外人,并通过“后退”、通过展示人类在周围环境中的渺小来解释这一点。普通人对中国的发展几乎没有发言权,作品中也暗示了个人的渺小。我在约翰·马丁(John Martin)和卡斯珀·大卫·弗里德里希(Casper David Friedrich)的画作中找到共鸣,这些画作中的人类,在自然和上帝的力量面前显得渺小;而在威廉·特纳(J. M. W. Turner)的画作中,微小的人物迷失在大自然汹涌的暴力中,暗示着所有努力的最终失败,希望的谬误。我感到人类的渺小正在与庞大的思想较量。

虽然我从来没有想过要拍纪实摄影,但这个项目的社会学背景是存在的,也是不可避免的。170万人在库区迁移中离开故乡,以及当一个国家以前所未有的速度走向未来时对全人类的影响,都是这部作品不可避免要涉及的主题。

到处都是如此大规模的拆除和建设,以至于我不确定我所看到的是在建造还是被摧毁,是被摧毁还是被建造。

我感到自己与20世纪的移民有着强烈的相似之处,他们从船上涌入美国土地,开始了一个没有根基的新开始。然而矛盾的是,中国人传统上对他们的故土有一种深深的认同和对地方的依恋。一个人如何能如此扎根于这片土地,却又如此重新开发或改造它?

中国的进步是迅速而深刻的。这些照片是再也拍不出来了。

Nadav Kander, London, 2010

摄影师官网:

www.nadavkander.com/works-in-series/yangtze-the-long-river

本文编排版权归有方所有。图片版权归摄影师所有。若有涉及任何版权问题,请及时和我们联系,我们将尽快妥善处理。联系邮箱:info@archiposition.com

上一篇:熊本车站大楼:7层通高立体水景庭园 / 日建设计

下一篇:经典再读122 | 国家美术馆东馆:贝聿铭与三角“谜题”