编者按:纽约 Link-Arc 建筑师事务所设计的深圳南山外国语学校(集团)科华学校,经过两年半的设计与施工,于今年9月正式开学。有方围绕项目设计,对 Link-Arc 建筑事务所主持建筑师陆轶辰进行了专访。

陆轶辰

纽约 Link-Arc 事务所创始人及主持建筑师

清华大学美术学院副教授,博士生导师

有方:校园类的项目往往都具有一定的社会性,您在这个作品中想要回应什么,或者传递什么?

陆轶辰:社会性的确是学校类项目无法回避的问题。每个项目都像是一部电影、或者一本小说,它“表达了什么”并且能否被“读”出来,很关键。小项目因为从头至尾都在做一件事,很容易从开始就明白要做什么;但是一些稍大些的项目,比如这个学校,周期长,需要解决的技术问题多,一扎进去就是几年,建筑师容易忘了最开始的初衷。整个过程中,我们需要不断提醒自己,无论多复杂的项目,其实只在做某几件事,甚至就是一件事。

那么这件事是什么?很简单:对话。这个学校被围合在这片钢筋混凝土森林里的飞地中,我们需要让它成为一个社区的中心,而不是一个边角。我们希望这个学校用开放的态度与这个快速发展的城市、高密度的社区对话。所以,就有了这组像水一样流淌在这些高楼之间的线型建筑群。你如果看过我们最早在竞赛概念阶段的方案,和现在这个校园几乎是一样的。将最初的概念落地——这是我们觉得做建筑最有意思的地方。

△ 科华学校鸟瞰 摄影:苏圣亮

有方:这个建筑给我的第一感受是形式本身就挺特别,它是如何生成的?

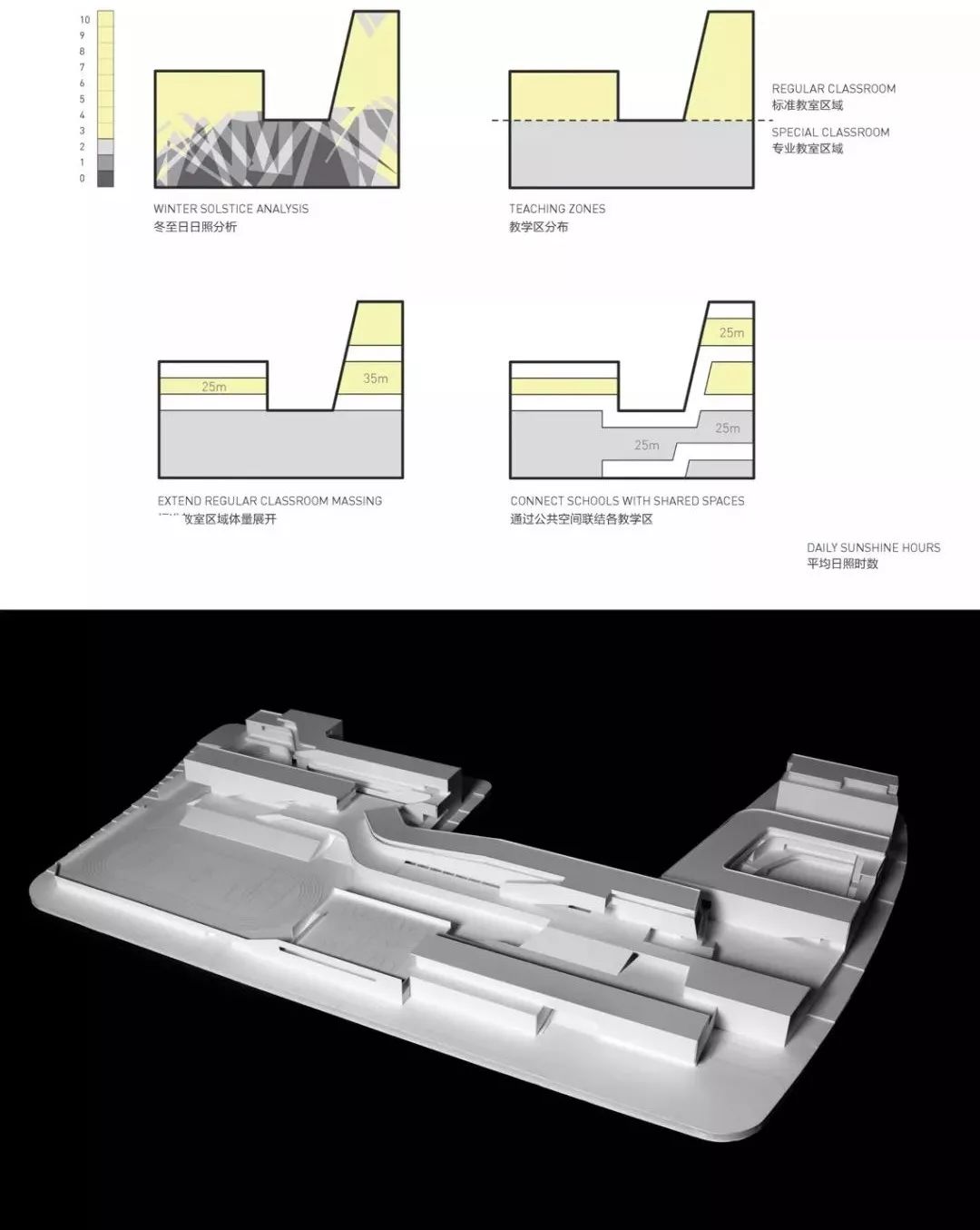

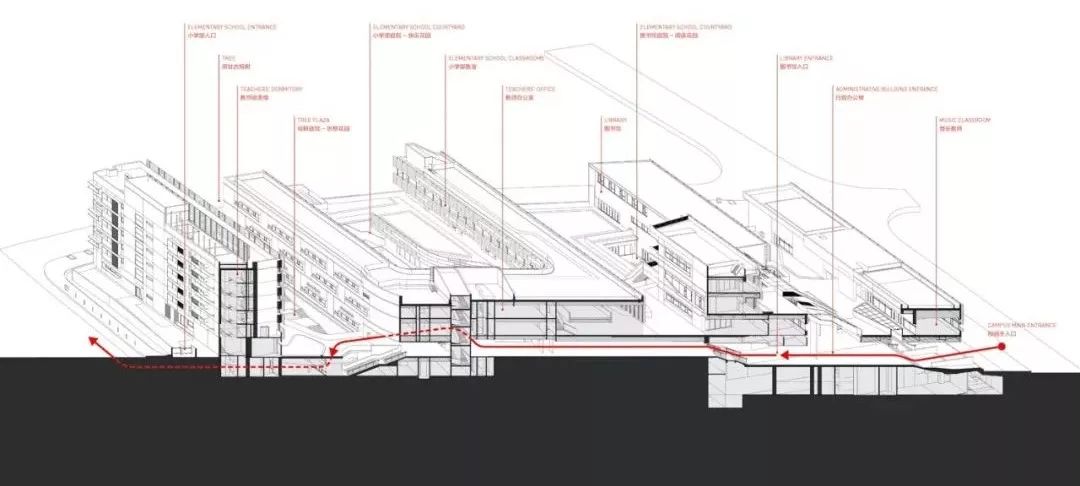

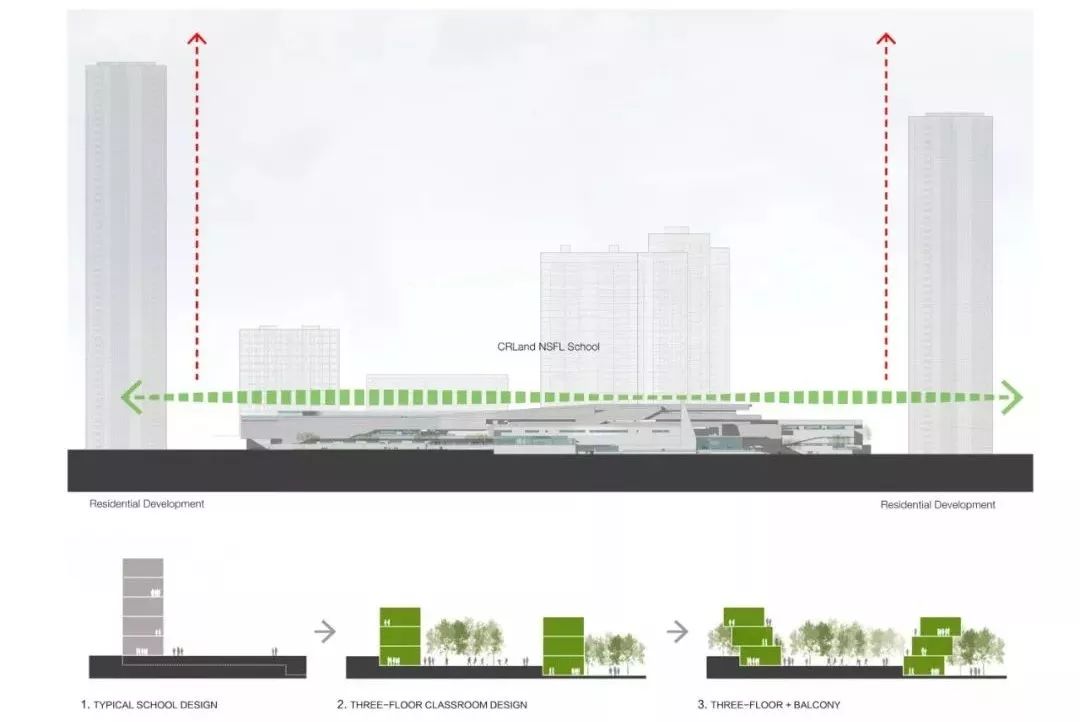

陆轶辰:形式对我们来讲,只是结果,不是设计的目的。这个学校之所以长成这个样子,也是非常理性的推敲结果。基地周围高楼林立,因为日照规范的限制,我们必须把普通教室区(也就是中学部和小学部)挪到场地的北侧,南侧场地用作操场、体育馆、图书馆、办公楼、特殊教室等。我们希望学生可以非常便捷地来到室外活动,所以尽量把建筑做得矮一些(三层为主,局部四层);因为基地东西跨度长,南北进深浅,我们就把建筑直接东西向拉长,顶到东、西红线的尽端,进而创造出了便于师生与公共环境、社会交流的空间,其水平向的校园与周围高密度、垂直、封闭的社区环境形成了一种对比。所以这些形式都是判断的结果,建筑长什么样,其实不是建筑师需要太操心的问题,顺其自然就可以。

△ 日照分析与模型 ©Link-Arc

有方:看平面确实觉得很理性,但走在中间又觉得空间很丰富,这是如何实现的?

陆轶辰:这个学校是按4000个学生的标准设计的,你可以想象一下需要多少走廊、公共空间。我有次去清华附小考察,正好赶上他们做完早操,所有学生跑回教室。整个学校地动山摇,就像是在非洲草原的一群野象通过。这个体验给我的印象特别深,我回到纽约跟我的团队说,见过机场么,这个学校得照着机场来做(开玩笑)。所以你看到我们的走廊,包括楼梯的尺度都非常大,其实就是得有个地方来燃烧孩子们的能量。

当然这样做会带来许多问题,比如单跨柱廊的结构处理、流线交汇处的空间处理,疏散楼梯的间距和数量要求等等。我们花了一些时间,通过挖洞、穿插植物,让楼梯有雕塑感等等来梳理公共空间。但教室的排布仍然非常理性,只是在公共空间,通过廊道、坡道,还有剖面关系等去打造。其实最初的方案比现在更激进一些,不同楼层在东西向、南北向都有错动。比如一楼的走廊顶部是二楼的露台,但也会导致另一个方向巨大的挑出,这在结构上的代价非常大,所以最终我们只保留了东西向的错动。

△ 小学部二层平台 摄影:苏圣亮

有方:我也注意到建筑的剖面相比平面排布要复杂很多,为什么会有这样一个复杂的剖面?

陆轶辰:其实很有意思,对一些建筑师而言,剖面是一个by-product(副产品),而对另一些建筑师而言,剖面是一个driver(驱动器)。有一个很好的例子,汤姆·梅恩的剖面就巨复杂,他的房子从外形上看很难明白,但一切剖面,你就特别理解他想干嘛;盖里也会花很多时间做一些剖面上的研究,但斯蒂文·霍尔就特别不愿意看到这些东西,对斯蒂文来说,整个建筑就是很多异常灵动空间的穿插转换,每个人都处在感知的空间中——所以建筑师对剖面的看法是非常不一样的,对有的建筑师来说,剖面这东西其实不存在。

做学校这样功能性的建筑,其实没法用剖面来做主导设计,但剖面会是一个非常有效的工具来帮助我们梳理空间逻辑。这个房子从东到西是一个线性的状态,拉得特别长,但如果不断切剖面,你会发现剖面是在不断变化的。那么我们在剖面上的梳理和考虑,师生身处在这个空间中是可以读出来的。

△ 南北纵向剖面 ©Link-Arc

比如综合楼其实是四层高的建筑,同时由于我们的走廊出挑很深,部分空间就会比较暗。从剖面你能看到,其实从三层开始,就有一个特别深的采光井,把光线从三层带到二层的教学走廊,再通过二层的天窗带到一层的礼仪前庭,外部的自然光穿过建筑的剖面,带入室内。

△ 综合楼剖面研究模型 ©Link-Arc

△ 综合楼天光走廊 摄影:苏圣亮

有方:补充一个问题,刚刚聊完平面和剖面,这个项目的室内也是你们做的。建筑师有时候会控制到室内,有时候不会,你们如何考虑的?

陆轶辰:中国的项目常常因为尺度太大,速度太快,建筑师很难把所有事一下子都收干净。建筑扩初图交完之后,还有无数个问题需要去解决。在美国其实建筑和室内是不分的,建筑师从头到尾都参与。所以这也是我们的观点,跟建筑相关的空间,我们都要去梳理。这次也是因为业主信任,这个学校除了景观之外,建筑、室内、幕墙、灯光、VI设计都由建筑师来设计、控制、完成。

很多时候,室内在完成一个帮建筑收头收尾的工作。比如走廊屋顶,你很难界定它是不是室内。但因为室内要比土建工程更细一些,我会把一些需要做得更精致的部分划到室内的范畴去。这样工程的整体完成度也会更高一些,其实也是一种策略。我们在方案、扩初图完成后都飞过来与业主、LDI、工程部交底;项目完成后,也在学校与所有的老师开了个讲座,聊学校设计过程中的故事和今后的使用事项。这样其实更像设计总包的概念,业主其实也很乐意这样做。而且即便我们其它项目的合同没有签到室内和景观,我们也会做相关的概念设计,去把控大的方向。

△ 小学部校园 摄影:苏圣亮

有方:三年前您在有方的讲座中提到,一个项目中最重要的是解决最核心的问题,这个项目最核心的问题是什么?是如何解决的?

陆轶辰:这个项目的核心问题是找到符合、超越现有教育机制的建筑类型。建筑师经常讲概念。概念产生形式。对我们来说,概念之上,还有一个更重要的“机制”。那么这个学校的机制是什么?很重要一点在于整个教育理念的变革。举个例子,我小时候读的上海天水路小学,就是一个类似于社区学校的小学。印象很深刻,学校有五层楼,低年级在楼下,高年级在楼上,学生的年级越高,课业压力越大,楼层也越高,学生越没有时间出去玩。这类的教学板楼在中国大行其道,其实就是在应试教育机制下产生的一种建筑类型。所以我们认为,教育机制指导教学理念,而教学理念赋予学校建筑形式。

现在的教育机制一直在倡导新的素质教育。评价一个学生是否优秀,除了成绩之外,还要看他是否有乐观开朗的生活态度,是否有社交、沟通能力、体育成绩等等,需要把学生从教室里吸引出来,去接触社会——这种素质教育的机制变革给了我们契机,来创造一种更加开放的校园形态。

△ 基地策略分析 ©Link-Arc

△ 科华学校鸟瞰 摄影:苏圣亮

有方:所以核心在于机制而不是解决某个具体问题?

陆轶辰:解决问题是建筑师基本的功课。当然,建筑师经常关心的问题其实是cliché(陈词滥调),好像除了建筑师,没人会关注。但真正对问题的定义却需要对社会的批判性观察和态度。周边的高容积率、高密度塔楼,如何解决这些高层建筑对教学楼采光的影响,它是一个客观的限定,可以用理性的方式去解决。但我刚才说了,在此之上,所有的决定都应该依从一个更全局的目标。我们希望在这个学校中能够做一些教学机制和理念上的突破。

建筑学其实需要一个共识,比如我们设计一个学校,可能有的人喜欢开放,有的人喜欢封闭,有的人需要有私密感等等,那么判断的标准是什么?在这个过程当中,其实需要一个概念来获得大家的共识。我们前段时间做了一个公众号文章提到这个设计中的三个关键词:最舒展、最温暖、最开放,也代表了我们在这个学校设计中希望取得的一种共识。

有方:您说到开放,这如何体现在校园的物理空间中,比如说围墙?

陆轶辰:项目基地北高南低,这个学校其实并没有真正意义上的围墙,东西向你看到的立面其实是剖面。比如东侧的建筑顶到了红线,所以“墙”是一次性“切”出来的;南边所谓的墙,是车库的入口;另外我们选择的这些围网,都是特别细的,在一定距离看过来,是一个完全通透的效果。当然,通透却依旧能不影响学校基本的安全性。

我记得有一年高考的议论文题目讲的是北大的围墙。说在所有的学校都有围墙的时候,北大第一个把围墙拆掉开店;而等到所有学校开始拆墙开店了,北大又重新把自己的墙修了起来。围墙的兴废像是表达着社会文明程度的转变,它不只是物理性的事,有的时候还是一件社会性的事。从建筑上,可能你需要一个屏蔽,但是从形式上可以去消解它。它可能不是一面单独的墙,而是有厚度的建筑;可能是一个建筑在不同层高上的错动;也可能是一个篮球、足球场的围网,用另外一个更积极的方式来跟周边社区互动。

在国内,这个年代大家极度缺乏安全感的直接反应,在建筑上就是保守、循旧、不去别人的领地,别人也别想进来——中国有太多形形色色的“围墙”,我们想让学校打开。举个例子,我在东京看到人家的幼儿园,直接推开门就进去了,孩子们在里面上课,门口也没有保安。看着那帮小孩在操场玩,孩子还时不时跑过来给你鞠个躬;在意大利米兰的一个住宅区,我闲逛的时候听到旁边好像有操场的声音,像是个学校,我就跑进去转了一圈,看看体育馆的结构,摸摸混凝土材料,没人拦你,特和谐。

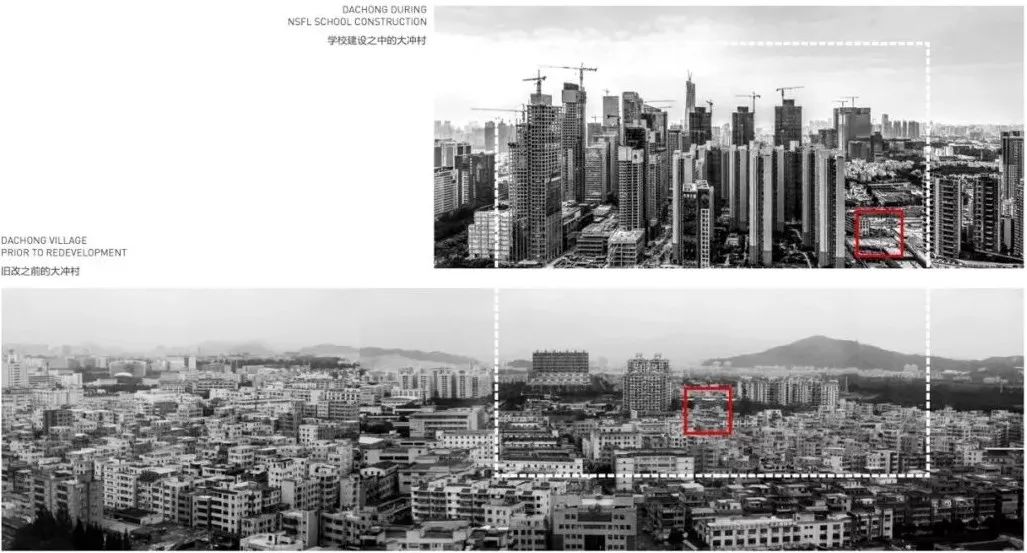

有方:项目的文本有一页讲项目用地范围,以及十年来城市肌理的变化,为什么会有这样一页内容?

陆轶辰:因为我们对城市非常感兴趣,进行中的每个项目其实都是我们观察城市的机会。针对每个项目的特殊性,我们会有非常不同的策略来应对,最后来观察这些策略会对城市带来哪些变化或结果。

比如我们在小径湾刚完成的华润集团档案馆,一共只有8000平米,很大一部分的档案库房都藏在山体里,露在山顶的部分只是一个两层楼的小房子。这个小房子也是在一个大规模开发的一个范围里,旁边是大海,但是我们的策略没让它去看海。它其实相对来说是比较孤立的,在山顶上用灰砖砌筑的一个小建筑,但它和场地的关系会变成一个有意思的态度,以一种“物”(object)的方式存在。

南外科华学校所在的深圳南山大涌是很有历史意义的地方。很多当年闯深圳的人应该对大涌城中村有很多共同记忆,据说曾经还有条美食街,很多当年携手穿着拖拉板在这里撸串的青年男女,现在可能都是上市公司老总了。我是在2013年第一次来大涌,这边的城中村刚拆,基地上什么都没有……5、6年过去了,这里也从原来一个破败但开放的城中村,变成了现在次序井然,但封闭、自私的社区环境。在这个快速变化且充满矛盾的环境中要修一所学校,对我们来说,其实是一个“场”(Field)的问题,如何让这个“场”更加开放?它向社区开放,对自然开放,对上部的天空开放。建筑师更多时候是在场地中编织,把各种社区的线头、边角连起来、补上。所以回到刚才的话题,城市对我们来说,是一个比建筑更有意思的事儿。

△ 曾经的城中村 ©Link-Arc

△ 高楼间的校园 摄影:苏圣亮

有方:在三年前的讲座上你还提到,一个好项目的三点前提:设计、时间、资金。这三点在这个项目中都具备了么?

陆轶辰:这三点是我从贝聿铭那边的一个“老法师”那里听来的。其实是一个大项目最后以一定标准完成的三个前提条件,但不代表所有的项目一定都是这样的。比如乡建的项目,可能它的规则就不是这样。

这个项目从设计到施工完成,时间上只用了两年半。我们2015年10月份参加招标,12月份中标,到现在其实是很短的;但业主的专业度、执行力、工程方的配合、还有校方的支持力度都很大,弥补了这个缺陷。我觉得应该说我们非常幸运,遇到了好的业主和学校的管理方。当然,我们也从来不觉得一个好建筑就意味着昂贵,有资金上充裕的做法也有平宜的做法。

我理解这三个前提条件中所说的“设计”,其实更多指的是指做设计的时候,你有没有把工程问题充分考虑在内。这也是我们做设计的一个特点,对我们来说,从方案中标那一瞬间,就不仅仅是一个设计问题,而是一个设计和建造如何结合、如何动用所有资源,让项目落地的一系列实际问题。做建筑之所以难,是因为它牵涉到太多的capital(资本)、资源、人力和管理。建筑师其实是要大家帮忙才能做出一个建筑,经常需要鼓动所有资源,大家一起往一个方向努力才能有一些成果,建筑设计只是其中的一部分而已。

△ 半室外空间节点 摄影:Roland Halbe

有方:之前您在一篇采访中说,要盖好一个房子,三分之一是设计,其余都是设计之外的事,设计之外都有哪些事儿?

陆轶辰:那还是我2015年的想法,我现在觉得哪有三分之一哦(笑),可能只有五分之一。因为中国建筑师其实就是个babysitter(保姆)的命,什么都要过问。但我也和我的同事说,没有什么是业主的问题,所有问题都是建筑师自己的问题。如果事情没有协调好,没有实施好,我们会自己反思如何提升建筑师的控制力,而不是去埋怨业主和工程队。找替罪羊很容易,但长此以往,建筑师永远不会成长。

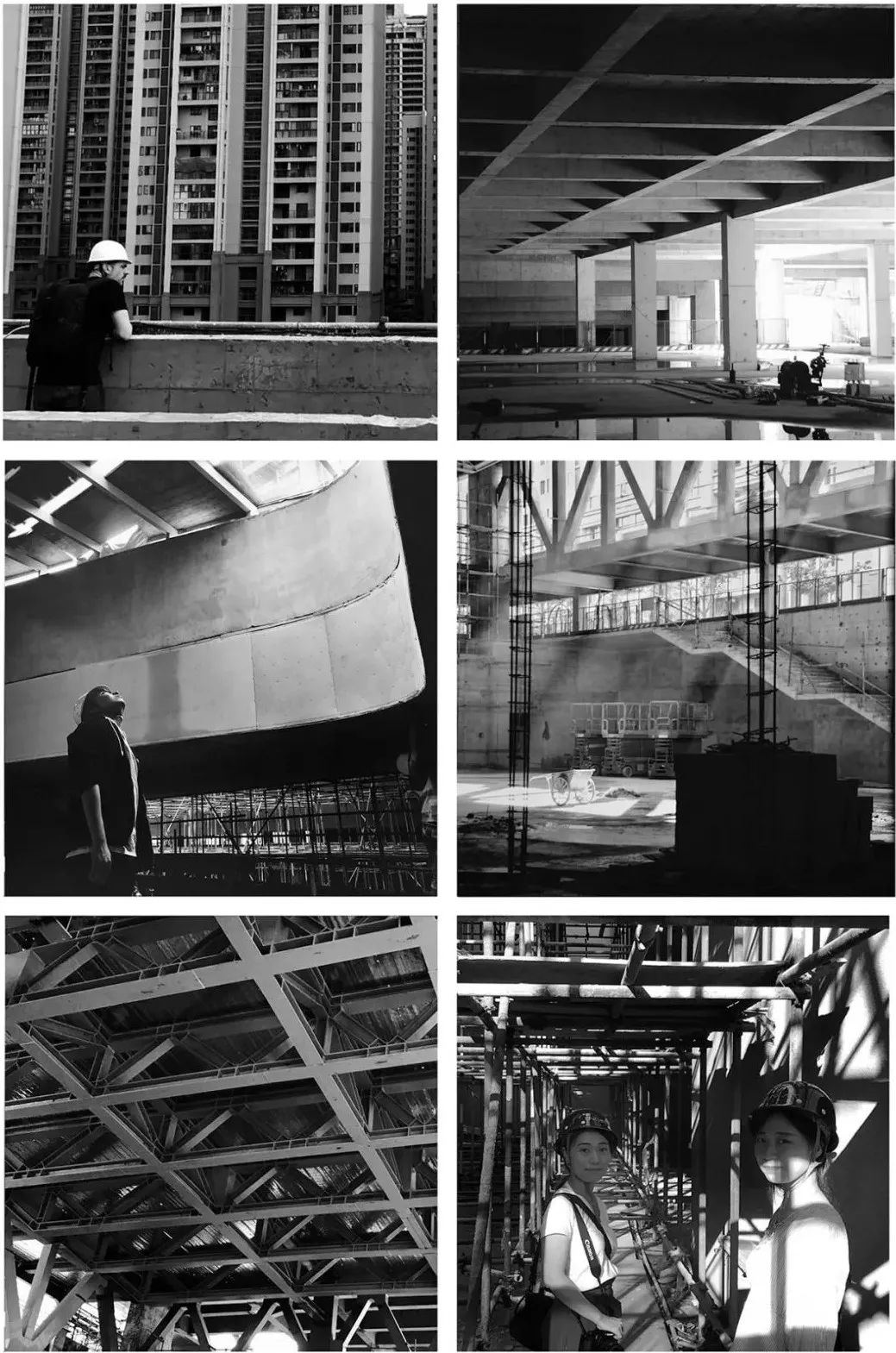

我一直认为设计不是画图,是个在地的“脏活”。我们事务所这几年成长最快的建筑师,一定是去现场最多的。比如,我纽约一个哈工大毕业的同事方春骐,就跟着我把整个项目从头跟到了尾。有一天,他跟我说发现很多工人不看图的……其实工人做事的方式和建筑师画图的逻辑经常就是两回事儿。建筑师在办公室里描眉画眼弄得太过了,工人可能看不懂你画的剖面图甚至完全不看。这个项目施工最后半年,我有三个深圳的同事每天都在现场巡场。她们都是我在米兰理工或者清华的学生,还都是女生,一毕业就被我发配过来了,成长也很快。

△ 施工现场与陆轶辰的同事们 ©Link-Arc

有方:我听说您在2015年米兰中国馆的现场砸过一次墙,这个项目您也砸过,当时是因为什么?

陆轶辰:没忍住,具体什么就不说了,其实来来回回都是那么些事儿。

跟三年前的区别是,那时候我会把一些现场很焦虑的情绪带回家,现在在现场我有时也会很愤怒,但一回家,我能把它消化掉。该干嘛干嘛,生活还要继续。做一个工程,常常会在快结束的时候有个可怕的阶段,所有问题一夜之间突然间都跳出来,你会感到非常绝望。但从那个时间点之后,每天能好一点,每天能好一点,直到完成。虽然到最后仍然有很多不满意的地方,但你发现其实比最坏的时候已经要好很多了……哈哈,其实是挺自虐的一个过程。

△ 小学部走廊 ©Link-Arc

有方:最后一个问题,您在这个项目里带着多少从盖里或霍尔那里受到的影响?或者说,这个项目的完成,您觉得可以沉淀下来的收获是什么?其实是两个问题。

陆轶辰:很多好的建筑师有许多共通的地方,比如对细节的无止境追求和标准,比如独特的工作方法和判断方式。盖里和霍尔都会用很多三维的工具来推敲设计,只是他们各自使用的工具,以及做决定把握的度不太一样。这对我们影响也很大。在这个项目的过程中,我们一直有一个参数化的团队在配合把所有的细节都建起来。这样也保证了我们即使没有在现场,所有的事情也都在建筑师的控制中。我们一直是以三维的思维在做设计,非常排斥用平面去做判断。即使摆一块砖,我们都要做个物理模型先试一下。草图我们也不怎么信任。

说到这个项目中的收获,其实每个项目都是一个特别好的学习机会。我们做中国馆的时候,就木结构和屋面竹板的安装,出了一本安装手册,给到意大利工人;这个大涌学校项目,我们也出了一本有关标准化的小册子,就像是一本学校设计的资料集。标准化涉及“放”,而重点空间打造就是“收”,下一个学校项目(如果有的话),收、放之间的度,我们就可以把控得更好一些。

另外一个收获就是,通过这个项目,更坚定了我们要参与城市的方向。乡建什么的,我们搞不懂,城市就是我们的“主场”。每个项目都是一个社会问题或者城市问题的集中反映,用建筑来激发周边和社区,而不只是在红线内做一个“好看的房子”,这是我们做完这个项目后更加坚定的一个方向。

△ 科华学校鸟瞰 摄影:苏圣亮

有关深圳南山外国语学校科华分校的项目报道,将于近期发布,敬请关注。

采访 / 胡康榆

视觉 / 李茜雅 校对 / 鲍思琪

本文版权归有方所有,欢迎转发,禁止转载。

上一篇:隐匿西湖:孪生茶室 / 壹山设计

下一篇:知识之树:香蜜公园科学图书馆 / MLA+