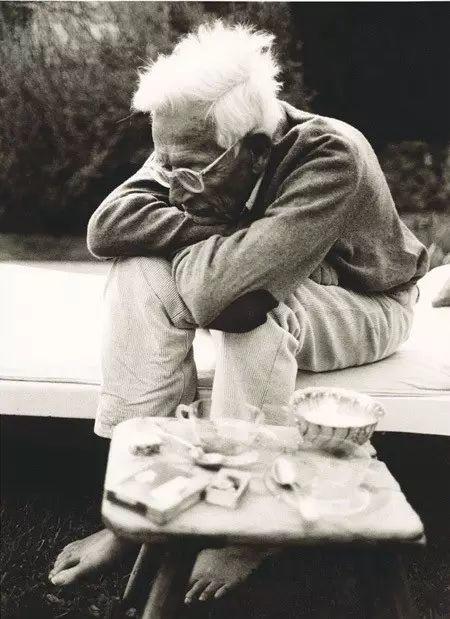

Rudolf Olgiati,瑞士建筑师

建筑师简介 Rudolf Olgiati(1910-1995),瑞士建筑师,毕业于苏黎世高工(ETHZ),先后开业于苏黎世(Zürich)和弗里姆斯(Flims),主要作品为分布于瑞士格劳宾登州(Graubünden)的一系列住宅和公共建筑,其中以弗里姆斯最为集中。其子Valerio Olgiati今天亦为开业于弗里姆斯的建筑师。这本《论战集》出版于其生命的最后一年,集中而极致地表达了他的建筑观。文章译自Rudolf Olgiati,Streitschrift,Stuttgart 1994。原文无图,以下为译者添加。

“他们”指那些正在毁灭我们故乡(Heimat)的人。“故乡”在此,并非人们理解的“乡土风格”(Heimatstil),而是那些直至约1880年代还是日常和普遍的建筑学,那些还没有使用各种粉刷与涂料来装腔作势的建筑。

建筑学(Architektur)中重要的是作用于眼睛的东西;不是靠手去感知的柔软与坚硬,而是视觉上体量的消解或封闭。一个用金属板精心打造的立方体与由大理石制成的立方体有相同的作用。只是在视觉上,一个个金属立方体会因为一个小小的隆起失去其效果,因此人们才更倾向于使用大理石。然而人们并不选择那些拥有深暗纹路或阴影的大理石,对眼睛而言,所有暗的东西会很快从视线中消失,暗的部分会消解体量。为了建造帕提农的柱子,希腊人花费巨大的成本从遥远的岛上运输材料,只因一个理论上的缘由:阿提卡半岛的大理石不够白。白或是黑,更确切地说体量的坚实或消解——而非那些市侩的经营——是这里最重要的考量。一个立着的白色圆柱体拥有无数条垂直的线,这种粗暴(brutal)的形式无比直接地将我们的方向感固定于一个场所的中心。有别于之前时代的柱式,古典时期(译注:希腊古典时期约为500 B.C - 336 B.C)的柱式(Säule),上部三分之一微小的收分动作加强了透视和场所的雕塑感。这即是一个柱式的功能;它与承重毫无干系——承重是工程师的事。诚然,在今天,工程领域存在着那些伟大的技术进步(看看Maillart的桥),但建筑学中举足轻重的依旧一直是希腊时代的思考。在我们这个装腔作势的堕落时代里,人们只乐于去给一根柱子应有的足够直径来克服重力——当然要在正确的地方而非一个厕所的墙垛。

帕提农 柱式在古典建筑中被立于三层体量清晰、边缘坚实的平板上,这些平板将一个重要的区域从自然中分离开来。最重要的祭祀空间存在于一个视觉上无法消解的,轮廓分明的立方体中。顺带一提:这也是为何我们的教堂在外墙上使用光滑的白色粉刷与清晰的线脚。教堂是在接下来的几个世纪中才在角部用涂绘的方石(Quader)装饰。然而这些涂绘也会使用酪朊拌合颜料,以使其后的白色粉刷打底的建筑墙体依旧可以透过来显现。而今天,那些浸透颜色的喷涂粉刷只会粗暴地让建筑看起来像一大块发臭的海绵。

微微上光的彩绘柱头(Kapitel)将柱子与立方体状的额枋(Architav)分离。通过藉此抽象地漂浮着的平板,排额(Metope)与山花(Giebelfeld)得以在建筑中呈现。

直至约1500年,这样的考量在我们的建筑学中一直存在着,例如从亚得里亚海地区延伸到山谷地区的三半圆拱殿教堂(Drei-Apsiden-Kirche):平面圆形的墙体被轻微打开。人们在库尔(Chur)的马丁斯教堂最早的考古发掘图绘中就发现了侧墙的轻微打开,在最新的发掘中这种圆形墙体上开洞的形式依然存在。这道侧墙上的圣光直至十五世纪末还存在着,也是那时开始它被功能性地用作透视表现。希腊的“立体主义”一直沿革至新时期格劳宾登的谷地建筑。青年的勒·柯布西耶在他的希腊之旅中发现了这种立体主义,并在设计朗香教堂时的一次下恩加丁之旅中再次发现了它。这,相对于包豪斯,是建筑学的一次根本进步。

Dreiapsidiale Saalkirche St. Peter Mistail,格劳宾登,8世纪 另一位时代的文化先行者是基尔希纳(Kirchner),他在达沃斯完成的绘画中使用壮丽的颜色,用白色粉刷和反射光描绘瓦尔泽(Walser)地区。这一地区的小教堂的钟塔简直是完美的立体派建筑,它们在横截面上是方形的,拥有清晰的边缘,白色粉刷的垂直墙体,木构的屋顶在视觉上完全消解。毫无疑问,教堂的塔最主要的作用是将场所明显地标记。为何刚好是达沃斯的瓦尔泽人创造了这种立体式的建筑?他们的先祖也许在瓦里斯地区部分地与撒拉逊人融合,这种融合沿着非洲的地中海岸拯救了希腊建筑,并将其转化为那种三半圆拱殿教堂,藉由达尔马提亚人传入我们(瑞士)山区。这种古典建筑(学)存在于勒·柯布西耶的血脉中。

Davos, Ernst Ludwig Kirchner, 创作于1918-1938之间 当知觉文化仅创造更多赝品的时候,我们须更多地诉诸理性,即希腊式的思考。这就是柯布之于包豪斯带来的进步。这才是这些理论家最后必须考虑的,而非在一个惯常的经济性面前就将柱式判定为不合时宜——经济性要创造的只是一个小小的中心。而柱式则是为我们在空间中对方向性的诉求营造一个场所,这绝对与象征符号或树立标志物无关,而是有关于我们的视觉现实。在朗香教堂里,存放着圣骨匣的立方体圣坛被置于几何化的弧形空间中,光从顶部与背面照射而下——与构造化的、精心计算过的、包裹教堂空间的钢筋混凝土壳体形成对比。还有那些光的矫正器(译注:应指那些深窗)将光线整合,倾倒入空间之中。这些都是勒·柯布西耶在下恩加丁学会的东西。那些光的矫正器——做法正如古典中窗楣极端向上倾斜的深窗——在此意义上全无掩饰。这是每个勇敢的人都该理解的:不要将建筑做成毕德迈雅式(Biedermeierisch)的矫揉造作。

朗香教堂,室内 同样地,拱窗也是在早先的建筑中被用以作用于视觉现实的操作。窗楣上墙体的重量会被一个构造式的拱券或木过梁(今天如一个混凝土过梁)传递。从外壳挖出的洞口上设置的非承重的视觉拱券(哥特式的尖拱或被挤压的圆拱),则在界定开洞的基础上维持了外壳在视觉上的完整性。

在达沃斯,基尔希纳不断地描绘一种立体式的建筑——那些下达沃斯地区的瓦尔泽房子。那些达沃斯人很早以前就创造的建筑,它们被勒·柯布西耶定义为“光照下的科学家游戏”。那些柯布在下恩加丁发现的建筑仅被部分保存,大部分则已只存在于摄影中。

问题恰恰在于:这些房子,它们的体量效果被(经过基底翻新后的)或精细或粗暴的粉刷与其上覆盖的涂料完全摧毁了。建筑业者们在粉刷翻修后就不再看看那些立面么?人们却还是一再地去看那些传统工艺的粉刷墙面。是它们使Kirchner在达沃斯描绘的壮丽的世界得以呈现。那些平屋顶的新的达沃斯房子完全不符合柯布的那一定义。它们是被安放在错误场所的立方体平板(Tafel)。立方体平板是希腊神庙的底座,它必须作为一个基督教神庙中圣坛的底座存在——而非一个阶梯台子。

在建筑(学)中,一切必须在视觉上被准确地建造;而在工程(学)中,一切必须在构造上被准确地建造。建筑师们最终必须明白他们在做的是什么,而非在体量上添加不必要的东西。另一方面他们亦必须尽可能地减少被视觉削减的体量。

平行切割的木板或金属瓦楞板与屋顶一起构成了强烈作用于视觉的立方体平板。一个纯粹实用性的东西必须只拥有一种功能性的形式。我们在探寻自己的环境变得丑陋的根源。山村如此庸俗地腐坏着,以至于变得不再吸引客人。

建筑体量不仅是被那些错误的粉刷形式破坏着;深暗的底座、色带、彩色的遮阳扇皆是这种破坏根源。红色在以前仅用来标识那些重要的东西,比如基督身上的朱红。而今天人们用红色来给那些偏偏是最实用的东西带来所谓“活力”,比如遮阳的窗扇。而十八世纪以前人们就已经学会将遮阳扇藏在墙体中以不削减或破坏建筑的体量。

人们也许会说,今天的房子通过现代的金属与玻璃构造获得了更好的视野和光照。为了显示自己对现代技术的掌握,他们在最愚蠢的地方大面积地使用会在视觉上消解的材料,比如玻璃;而不是试图去理解光在某些地方——如热风谷地(Föhntälern)——更应被一块在南或西南立面上挑出的平板打断,或者像下恩加丁地区的房子,又或者像朗香的建筑一样将窗处理为漏斗形,并将点状光线引入。那些玻璃墙上挑出的板同样提供了美妙的室外空间,如一个微微凹进立面的休憩空间。玻璃墙体也藉此获得了更好的保护。那些板子的尺寸决定于使玻璃立面在天长的季节获得更好的遮阳,而在天短的季节里即使靠后的墙面也能获得光照,平板的护栏最好做成Baluster的形式——它们由立方体式的平板和彼此离心的弧线组成。它有别于封闭的护栏或毕德迈雅式虚化的护栏,强烈地提升了场所的价值。

版权声明

本文转载自公众号不一,已获授权;版权归作者所有,如需转载请与作者取得联系。

投稿邮箱

media@archiposition.com

上一篇:赫尔佐格&德梅隆新作:堆叠体块创造灵动空间,Meret Oppenheim Hochhaus

下一篇:体用合一的公民空间:昆山市政务服务中心 / 上海思域设计