—

对谈人

武州:ArCONNECT之间建筑事务所 主持建筑师(以下简称“武”)

蔡研明:和作结构建筑研究所 结构工程师(以下简称“蔡”)

结构在很多场合会被讨论力学性是否被真实地表达,但在设计中结构除了探讨真实性与否的话题外,还有不一样的思路,就是通过对结构的非常规处理达到受力的模糊与暧昧性,以此来营造特殊的空间氛围和身体感知。

很多时候结构工程师与建筑师的合作会有意追求一种全新的独特的空间结构形式,但在民居改造类的项目中,因为没有大尺度的结构需求,也没有太多的空间去创造全新的结构体系,更多的是微尺度的结构改动,因此反而能探索一些近身尺度的空间感知与结构操作上的话题。通过对结构构件自身的变异、结构与家具的结合、结构密度与截面的配合、结构构件的隐与显、结构体系的混合与穿插等相对近身尺度上的结构操作,去影响和塑造空间氛围与身体感知。

这次建筑师与结构工程师的对谈,以墟岫园设计为例,来深入探讨微尺度结构与身体感知这一结构话题。

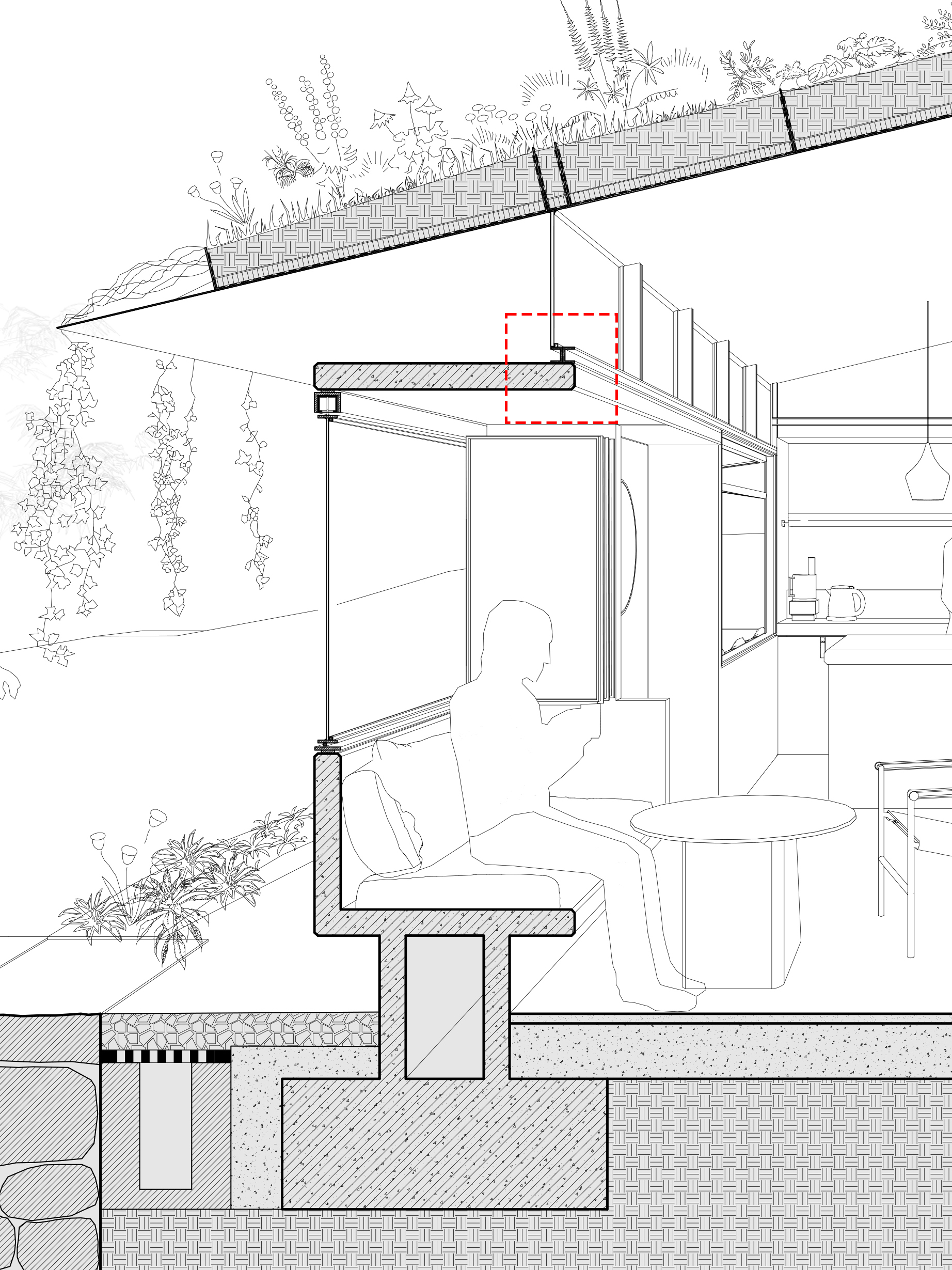

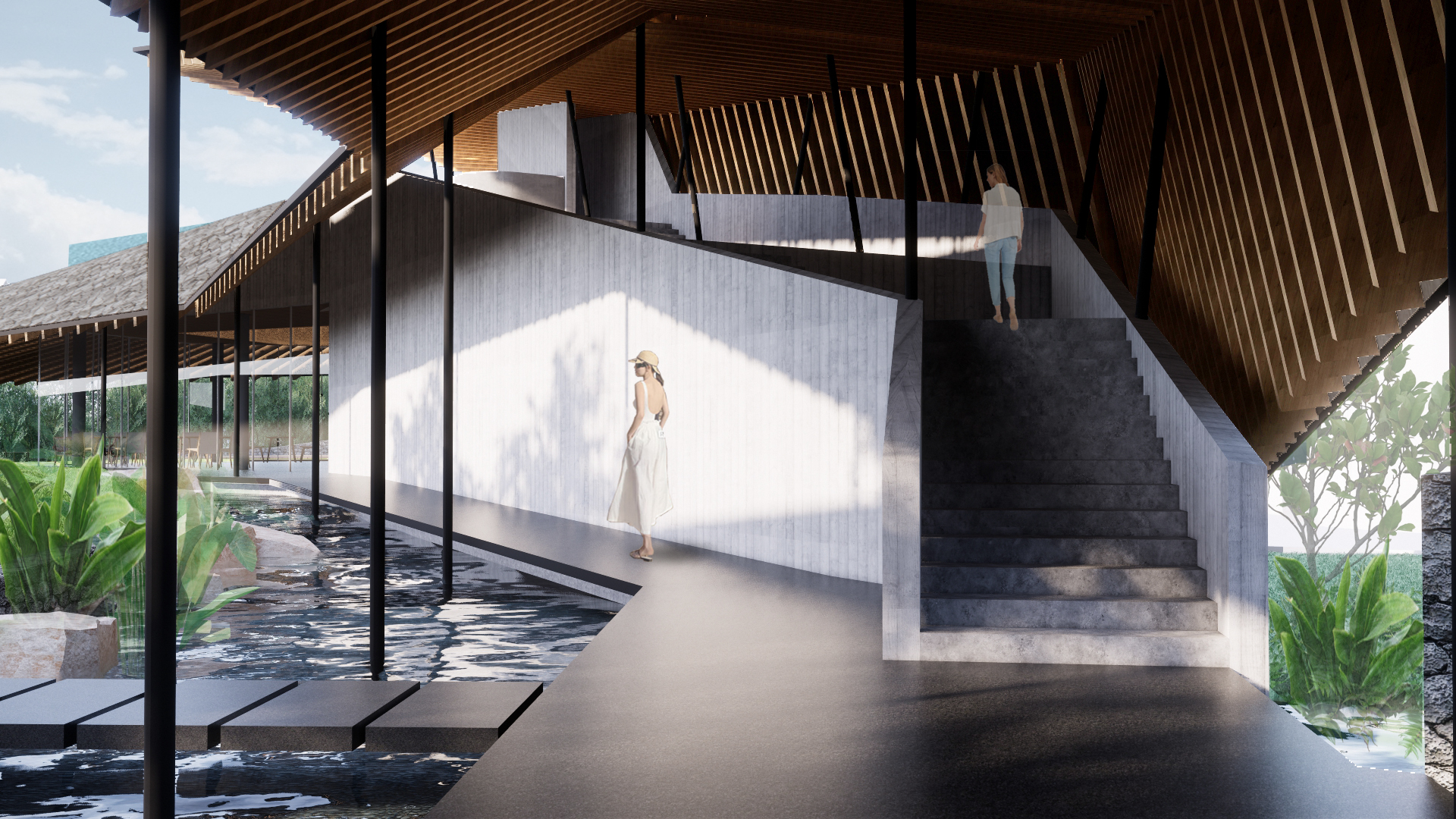

武:整个项目当中一个比较有代表性的就是廊桥这个柱子的截面,虽然是一个很小的点,但是能够代表咱们在这个民居改造项目上的结构关注点。这个廊桥既有“廊”的一面,也有“桥”的一面,所以柱子的截面是跟这个构筑物的两个面相所带来的不同身体感受相关的。从“廊”的角度,它需要一种空间的引导,就是把人引向石屋的主入口,所以就以空间阵列的方式强化方向性。而到了“桥”的这一面,我们是想营造一个相对轻盈悬浮的意象,当人走在桥上的时候,或者从一层的模型室室内往外看庭院的时候,希望这个连廊是轻透的。所以一开始就有了这个意图,就是柱子能不能不是一个实的型钢,而是两个方向的通透性是不一样的。

蔡:可以从这个格构柱上看出来建筑的一个空间取向。回顾这个廊子的设计,也是从局部开始,先有了格构柱的形式,然后再联想到跟上面花槽的连接方式,以及下面挑梁的做法,最后到这个柱子落不落地的考量。

比较有意思的是它不是从一个整体的结构体系去考虑的,而是先通过构件,从构件的这个层次上去考虑结构的引导性,然后再通过构件与构件之间的联系,慢慢把这个景观廊桥构建起来。通过这种方式,有些地方受力的直接性,或者说体系的直观性就被打掉了,因此最后得到的结构不是一个单纯的框架或悬挑,它是结合了花槽、踏面以及下面的小石墩,形成了一种模糊性的结构。

武:这个廊架设计最初的驱动力还是身体感知。回顾最开始的设计过程,一开始不是考虑以受力优先,先是通过身体感知确定两个方向的通透性不一样,因此带来了这个两面通透性不同的格构柱。然后进一步希望人站在桥上的时候,对水面有一个更直接的身体感知,所以这些格构柱就进一步发展到从一个柱墩悬挑出来,由一个格构悬挑梁支撑,然后格构悬挑梁同时配合踏面,中间的防滑钢板与两侧的金属张拉网,就让人站在桥上也有一种跟水面很亲近的感受。这种格构的形式实际上也影响了各个构件之间的连接,各个构件的连接也反过来利用了格构的特质。

蔡:在考量这个结构的时候,也会结合空间感知的一些东西去做。比如说这个格构柱上下铰接的方式不成立,上面必须是刚接,那么在另一个方向看上去就比较沉重,格构柱如果要做轻的话,两端必须要在结构上有一些变通,因此就做成两根杆件,两根杆件相当于一拉一压,来抵抗弯矩,就是让结构受力的东西是分散的。主要还是根据建筑师的空间意图去做一些设计,就是我们在做这个结构的时候,并没有一些先入为主的构件形式,比如铰接柱、刚接柱或者摇摆柱等等,而是先根据建筑的空间取向,然后把能够拿来的东西拿过来,再与建筑讨论,之后再返到建筑设计里面去。

武:这些节点连接实际上也是跟我们想要的一种轻透、悬浮的身体感知相关的,为什么我们把柱子跟花槽的连接用这种方式,其实是先把构件分散开,然后通过格构的方式跟它相连,就会加强上部花槽的悬浮感,也会让这个柱子维持独立轻透的存在感。

蔡:很多时候我们是从构件开始,从局部到局部的一种设计方式,一个构件是另一个的边缘约束,连接做法也不固定,也是根据现场的真实感受去调节,当然这些都是要在符合受力原理的基础上去做。所以这就要求建筑和结构非常紧密,需要非常细致的讨论。当然因为我们这个项目比较小,尺度也比较小,其实是给了我们这样一个机会。

大型项目理论上也能这么做,但是幕墙结构一体化在实际项目中很难做到位。虽然很多建筑师想把幕墙柱用作结构柱,节省空间又可以做的很纤细,但种种原因,比如工种不一样,有交界面的问题。时间不允许,或者说幕墙、结构和建筑需要这种非常密切的交流。可能因为多种因素制约,在一些设计逻辑里,它是分离的,这个分离不单是空间上的,也是时间上的,比如说结构做完,幕墙才会进来。这就导致即便建筑师知道怎么做,也没办法去完成。

我们这个项目相当于提供了这样一个契机,提供了这样一个舞台让我们去试验了一下,那么我们现在回过头来想一想,这种设计方式也能够为小尺度或者一些小品建筑提供一些可以借鉴的东西吧。

武:这是个有意思的话题,其实跟项目施工的工业化程度是相关的。咱们这个项目其实是一个典型的乡村的日常性建造,是一种半工业半手工的施工状态。如果在一个非常成熟的工业体系的环境下,比如在瑞士,他们的工业体系已经非常完善成熟,使得建筑师在深化的时候,最重要的工作不是深化节点,而是去整合厂家资源或者整合供应商的资源,那么很多细节其实都是不同的供应商去完成的。

而在咱们这种乡村的日常建造里面,大量的工作还是要靠非常手工化的施工方式,因此使得我们可以回到一种像早期工业时代更整合的建造方式,没有那么商品化,比如像斯卡帕或者阿尔托,他们并没有被一个非常成熟的工业体系所绑架,像这种半手工半工业的施工模式在当下的中国乡村其实是非常普遍的,当然咱们目前乡村的工艺精细程度普遍还是偏低的。

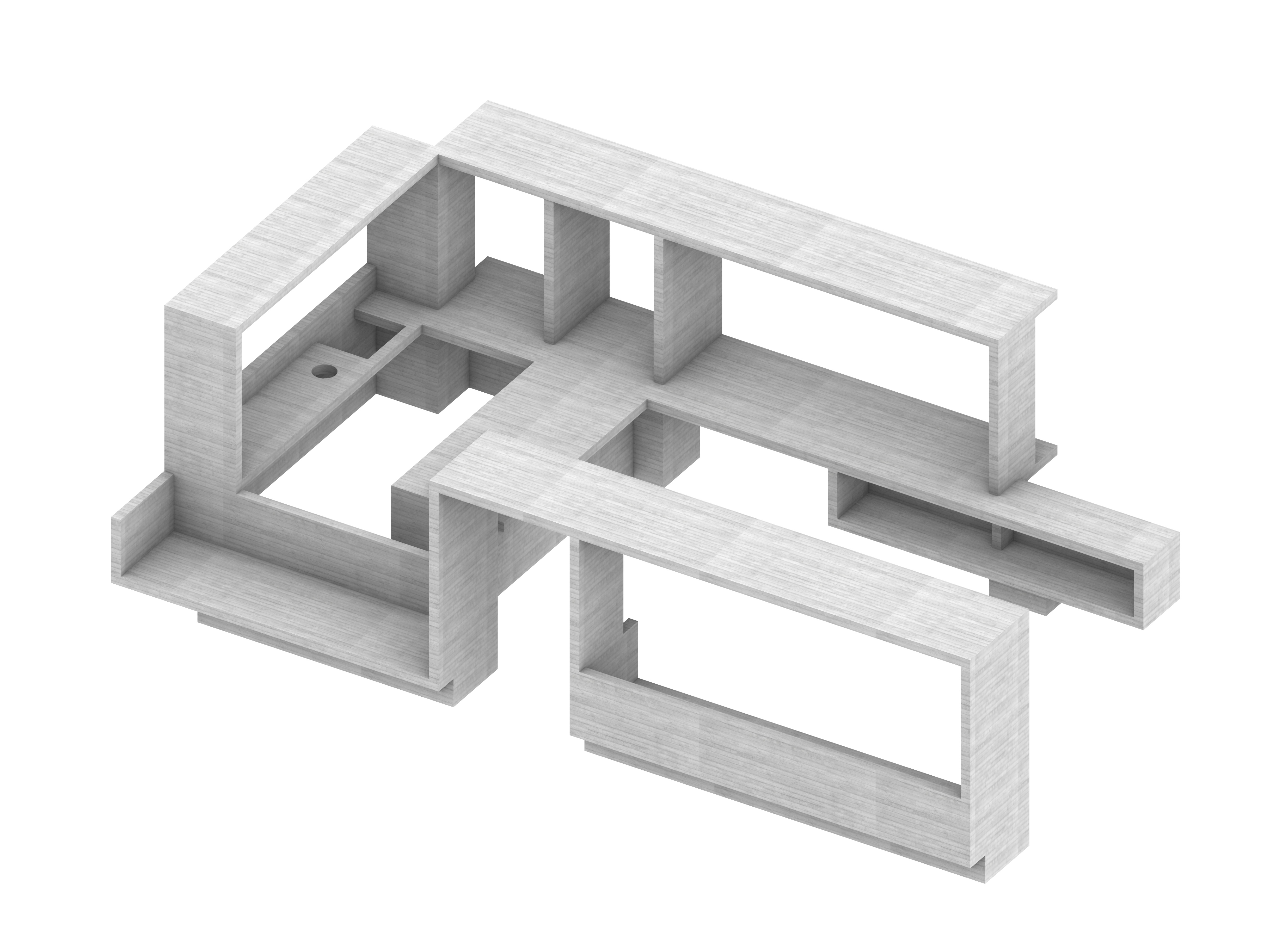

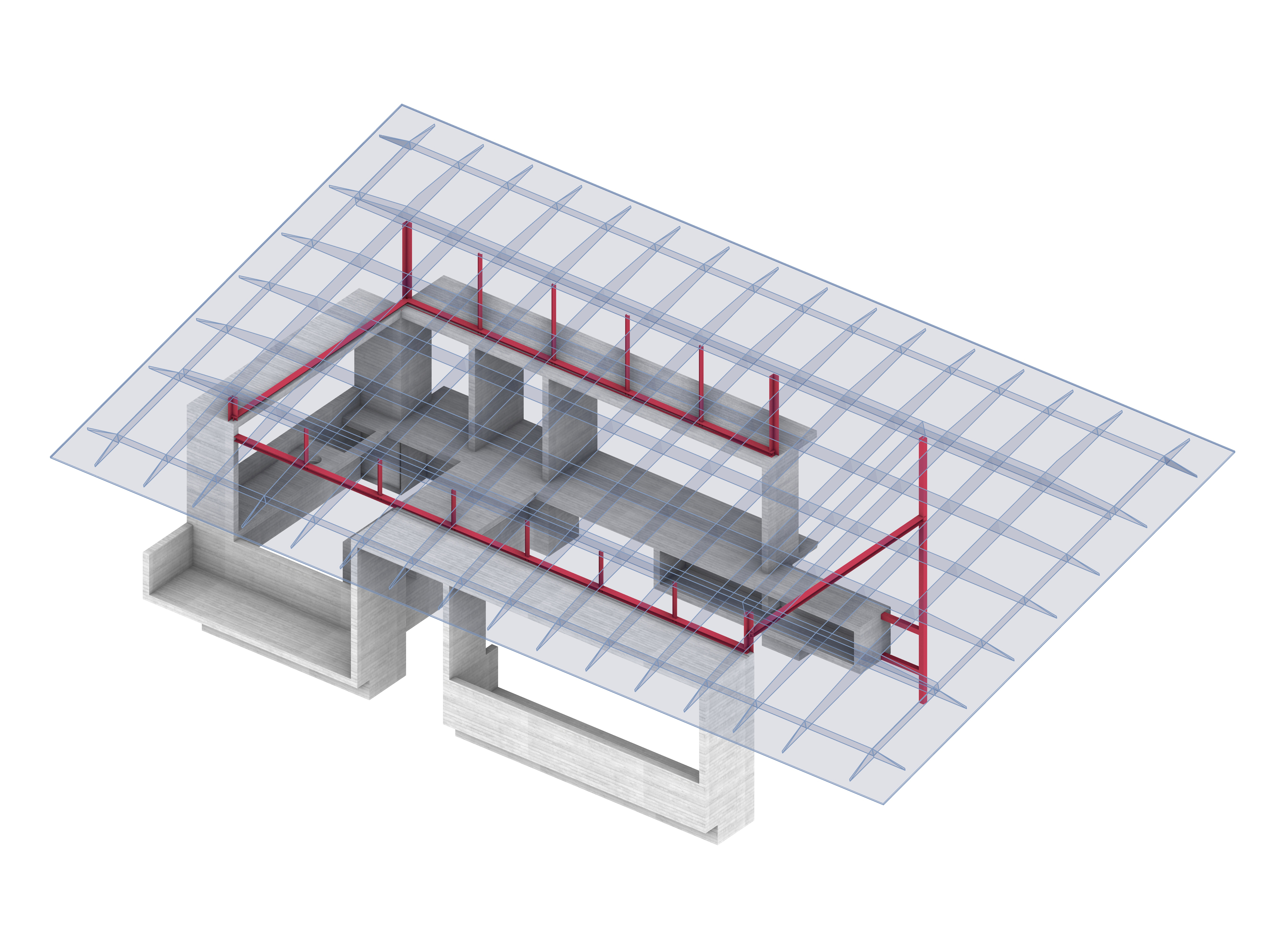

武:这个话题从这个咖啡厅说起,咖啡厅最开始的空间意向是一个从废墟当中生长出来的轻盈构筑物。混凝土基座再加一个钢构屋顶的方式,有点像个亭子。混凝土基座的高高低低,也有点像是对于之前场地上废墟的抽象隐喻。

这个混凝土基座是想跟咖啡厅不同使用方式的家具结合起来,比如在视野最好的这个位置,就做成了一个坐榻,可以看到远山,可以回望内院;然后到了东北角,就有一个回望内院的座位;到了东侧这块,它就变成了一个咖啡厅的操作台,操作台往南侧延伸,在有景观的南面就变成了一个桌面。所以最终的混凝土基座是与人的身体互动形成的,就是把结构和家具结合起来一起考虑。

再一个就是我们最开始提出的结构挑战,希望所有的混凝土板都是一个比较薄的板,一个介乎于结构与家具之间的一个厚度,80mm厚,让混凝土尽可能接近家具的感受。然后这个屋面是想做成混凝土基座上一个非常轻盈的钢屋面,这种轻盈漂浮的意象最终演化出来一个反肋的做法。

蔡:像这种家具化的方式,其实跟廊架有点像,就是在小尺度上,人与结构构件有一种亲密的关系。

现在回想起来,结构上的思考也是从构件层面,或者说从局部开始的。不管混凝土是作为一个底座还是作为一个支撑,或者和你的家具结合,很多连接布置方式其实跟结构受力并不是完全结合的,是以你家具布置优先的,是先有你提出的家具化的东西。

武:混凝土的找型确实不是从受力的合理性上出发的,而是从空间与家具、人与家具的关系出发的。

蔡:所以从这些地方出发之后,但这些又作为结构构件设计时,就给结构赋予了一种模糊的、非结构专业的东西,很多受力不是那么直接了 。

武:就是说不是结构体系先行。

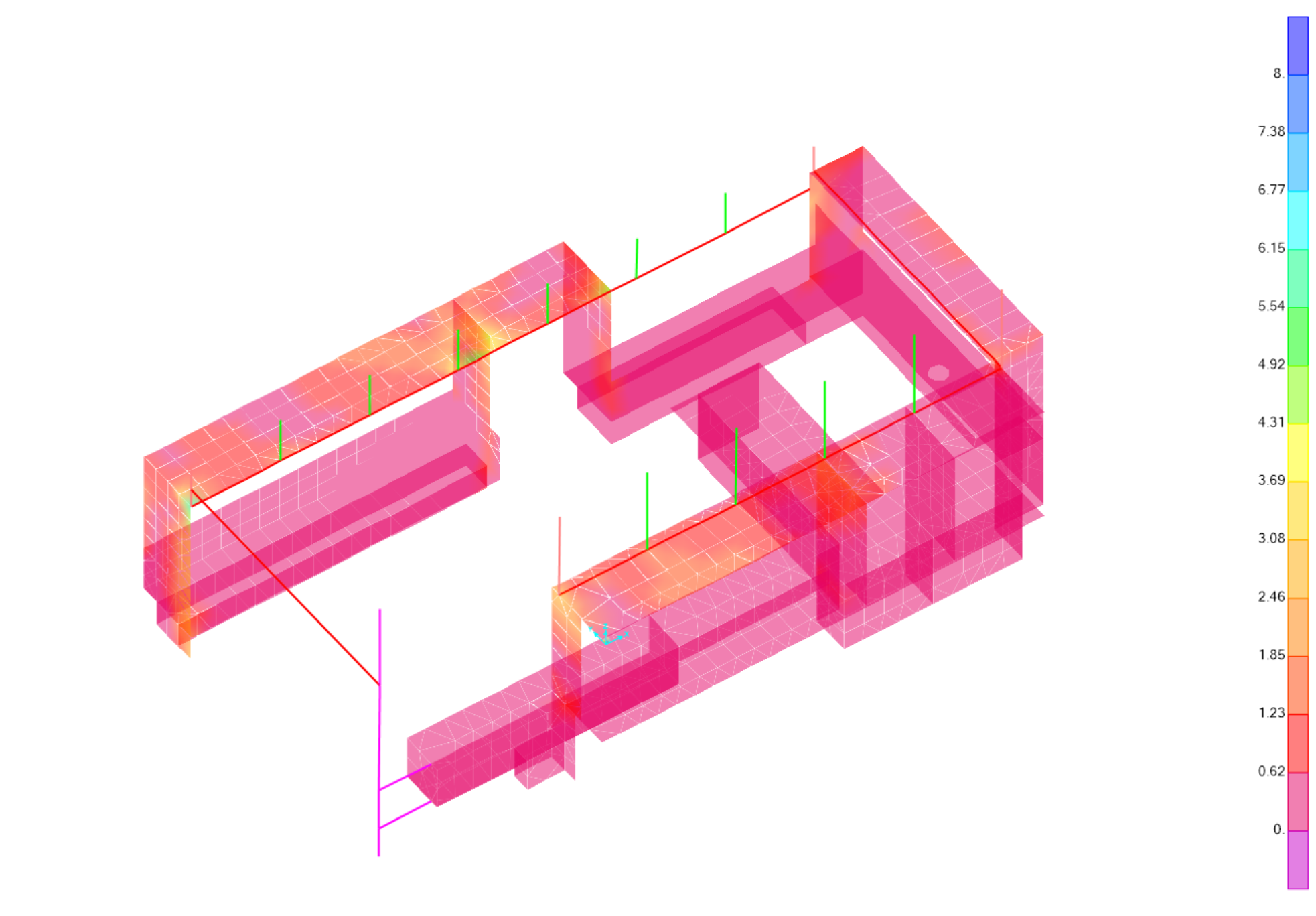

蔡:不单单是结构体系,包括后来有了屋面的想象,我们要很薄的一个东西,但是它的跨度还不小,特别是有个角上还有一个悬挑,当时就是讨论怎么去解决这个问题,后来就是想到正好上面有个种植槽,那么是不是可以把结构的高度藏在这个种植槽里面,所以有了一个反肋的做法,局部的结构做法也是这样的逻辑。

然后我们再去想怎么支撑这个屋面,肯定是混凝土到钢板之间的一种联系,这种联系在一般的结构设计里,是要早于这个局部设计的。我们是屋顶和下面的家具设计想好了之后,再去找这两个之间有没有一些可以联系的构件,因此才出现了我们利用了窗框的构件。

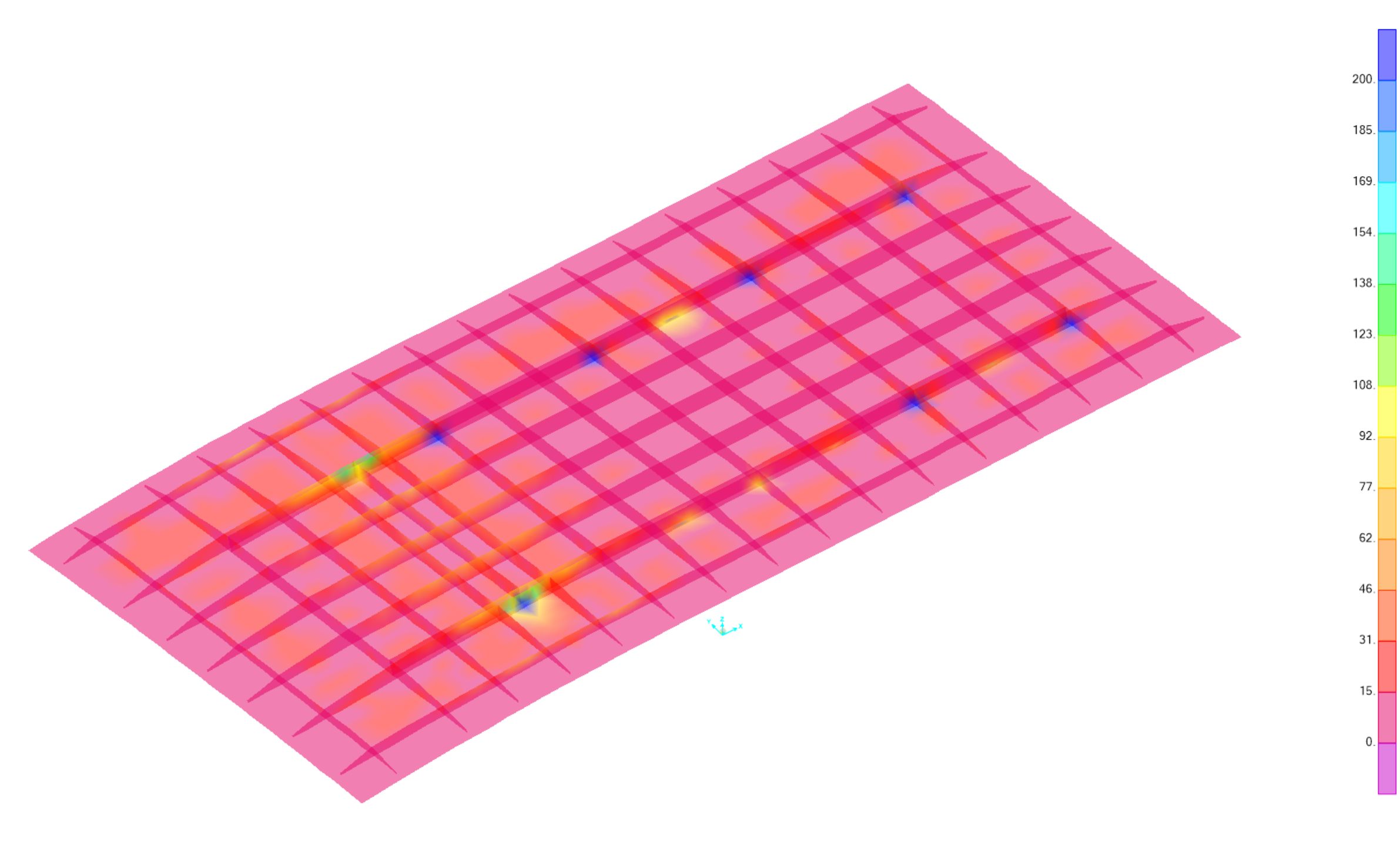

这种结构设计方式确实跟常规的结构设计方式非常不同,先是在局部之间讨论完,然后放到模型里面去计算,计算之后再返回来对一些局部进行调整。比如说我们后来发现顶部窗框下面的混凝土结构板太薄了,可能计算不够,那么我们就想什么东西可以拿过来用,那么就想到了窗户的下沿窗框是不是可以和这个板作为一个组合梁来解决这个跨度的问题。

这种逻辑在一些大型项目里可能是不被允许的,而在我们小型的项目里,它的跨度和高度都是在一定尺度内的,所以我们有可能把一些东西借过来用,这样的话同时可以满足建筑和结构受力的要求。

武:这里面还有一个主动的策略,就是混凝土的基座会缩短大部分钢柱的高度,大多数柱子实际上都是小短柱,我们自然就联想到这些小短柱可以伪装成窗框的尺寸。在这个基础上,就发展出来了这种结构尺寸窗框化的体系。

蔡:是的,我记得面向苍山的那根角柱也比较特别。因为这个地方是面对苍山的,你希望做一个比较开阔的空间,而这里的屋面跨度比较大,悬挑也比较大,如果还是通过硬做去解决它的话,可能也不是我们一贯已有的解决策略。

当时也是你这边提出来加个柱子也没有关系,当然这个柱子的尺度,我们还是希望是一种贴近身体感知的尺寸,说白了就是窗框尺度。那么在结构上就有一个技术难题,因为这个地方是没有混凝土基座的,那这根柱子必然会做的很高,如果还做的很细,柱子会失稳。这个时候我们又回到了“拿来的策略”,哪些地方可以让结构用一用,正好这个时候,这根推拉门的吊轨和另一个方向的窗框就可以作为结构横向的连接梁。

武:我觉得这里面其实还有一个话题,就像你刚说的,这种结构形式不是从一个结构体系出发演化而来的,那么就会遇到一些局部的不合理或者说结构上的一种挑战。比如说这样一个混凝土大家具,它的跨度有的地方小,有的地方大,但是我们考虑到人的感受,希望它像家具的尺寸,所以就先入为主的要求所有的混凝土都是80mm厚,这样的要求实际上还是带来了结构上局部的挑战和不合理,然后结构“拿来的策略”就是在回应这些不合理吧?

蔡:其实是有一种合理性在,这种合理性就是利用了一些可利用的东西,它的不合理是在专业上反常规的认知,就是说它符合常识,但是不大符合结构专业的常规做法。因为结构专业处理国内的设计,会天然地有两个框架。大框架就是结构受力,是非常理性的,另外一个小框架是规范,很多时候会受到这个小框的限制。当然不是说规范不好,规范很多时候都提前规避了很多风险和问题,它是一种保护的东西。

这种保护性,可能说看一些建筑,建筑师他会觉得,这个结构怎么跟我想象中的尺寸厚度不一样啊。

那为什么又说它是一种合理常规的东西呢?就是说这里我们不是单纯解决结构问题,同时考虑了一些建筑空间或者家具化的东西,当上面说的大小框架后退的时候,只是去解决实际问题,我们利用一些日常性的“物”作为结构构件,比如把这根下沿的钢窗框(对焊的50槽钢)加在这个80mm厚的混凝土薄板上,来加强薄板的刚度,这是一种朴素的想法,符合常识的想法,但是这种天然的想法在一般结构专业的设计范畴内是很谨慎的。

大部分结构设计思路还是偏于一种非混杂的、非模糊的、更体系化的、更加常规的方式,这种常规就是以规范常规或者说专业常规来做设计的一种想法吧。

在我们这个项目里,很多时候可以让我们用一些生活中觉得比较朴素的方式来处理。比如说这个花槽,我们一看花槽这么厚,自然就想到这个花槽还蛮“强”的,是不是可以作为结构主梁来用。

武:就是说这个结构规范体系给常规的结构计算提供了某种保护性和体系性的支持,在这个体系里面肯定不会犯大错,但是也在某种程度上扼杀了结构工程师对结构的想象力。

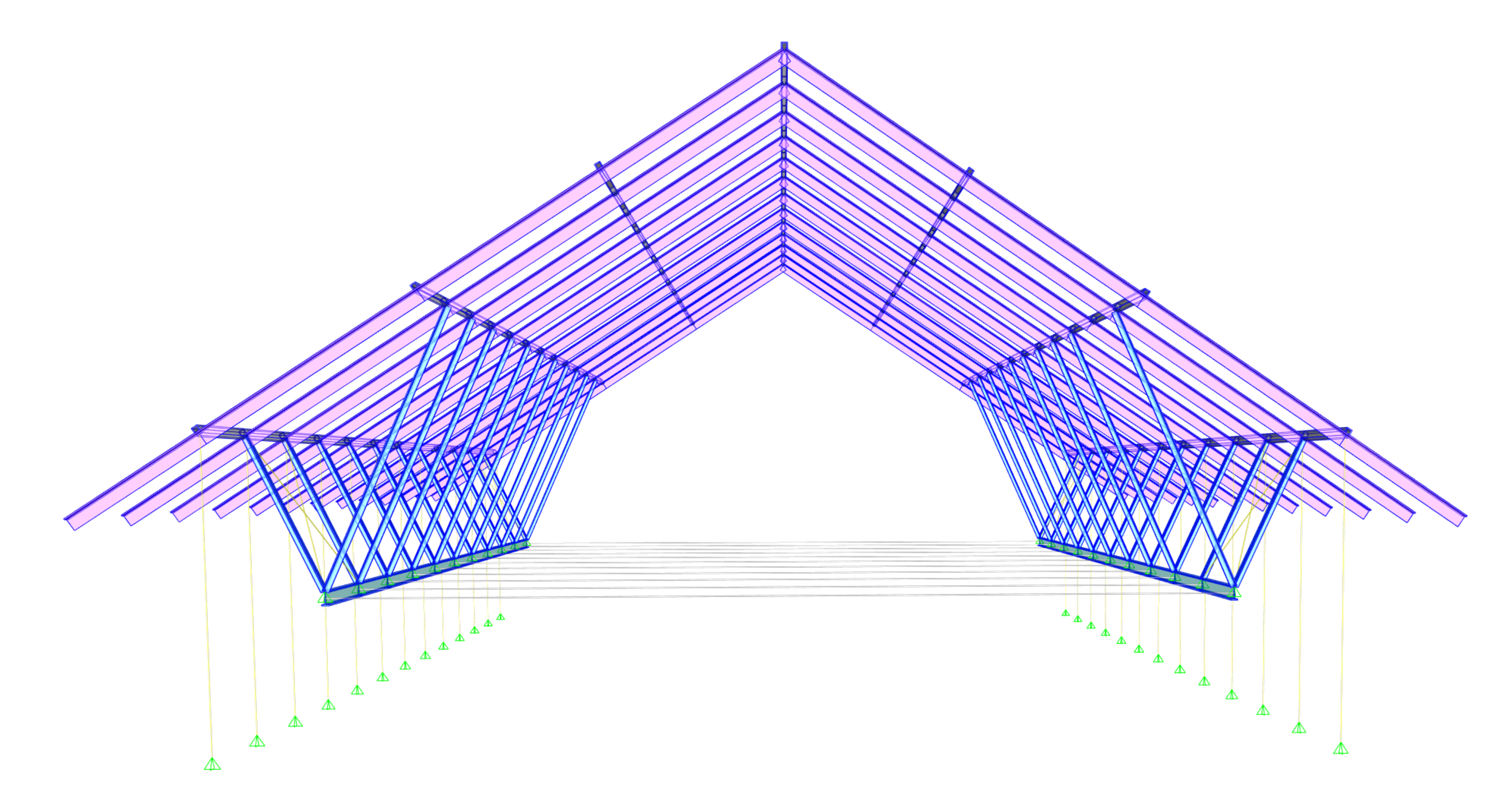

武:咖啡亭漂浮的屋顶是这个话题比较典型的一个例子,因为结构短柱跟窗框互为一体,然后再把常规意义上的梁也隐藏了,成了反肋,真正符合大家常规感知的只有一个薄钢板屋顶,就呈现出了一种漂浮感。金属的质感有反光,它也有一种去物质性的抽象感受,像是一个微微反光的界面。

蔡:相当于把屋顶的厚重感给模糊掉了。

武:没错,又因为6毫米钢板的边缘特别薄,所以人在近距离感知的时候,只留下一个6毫米的薄边,进一步强化了这种不可思议的漂浮感,因此就形成了一种感知的错位,好像这个屋顶是飘起来了,是很轻盈的,大家不知道它到底是怎么支撑的。

蔡:(笑),结构受力实际上没那么模糊,但是一些构件打散了之后,在里面体验的人只能看到一部分,由于这种部分观察,会产生一个偏差,这种偏差倒不是有意做的,而是一种在结构家具化或者说我们从局部感受、从一个家具、从一个窗框设计出发之后,自然得到的一些东西。

武:这里面其实有某种结构和空间的显与藏的游戏,也就是说它超越了之前的一些结构话题,不是要真实的呈现完整结构就是好的,结构最终是为空间感受服务的。当我们试图去营造一种轻盈的屋顶,从结构的角度,可以用什么方式和手段去实现它?在这个思路上,结构就也脱离了纯粹成为一种结构受力构件,或者说是脱离了从结构体系出发的一种工具理性的思考方式。

蔡:是的 ,不敢说脱离吧,可能是后退了的。这种感知偏差也来自于一种结构纯理性的偏差,就是说这些偏差退让给了有些感性的东西,跟力学的最优解拉开一点距离,稍微拉开一点距离。

武:结构在这里既不是追求受力的最合理化,也不是追求结构的受力方式能够被清晰阅读出来,反倒是追求在建筑意图的引导下,结构如何作为一种核心的手段和方法营造出某种空间感知。

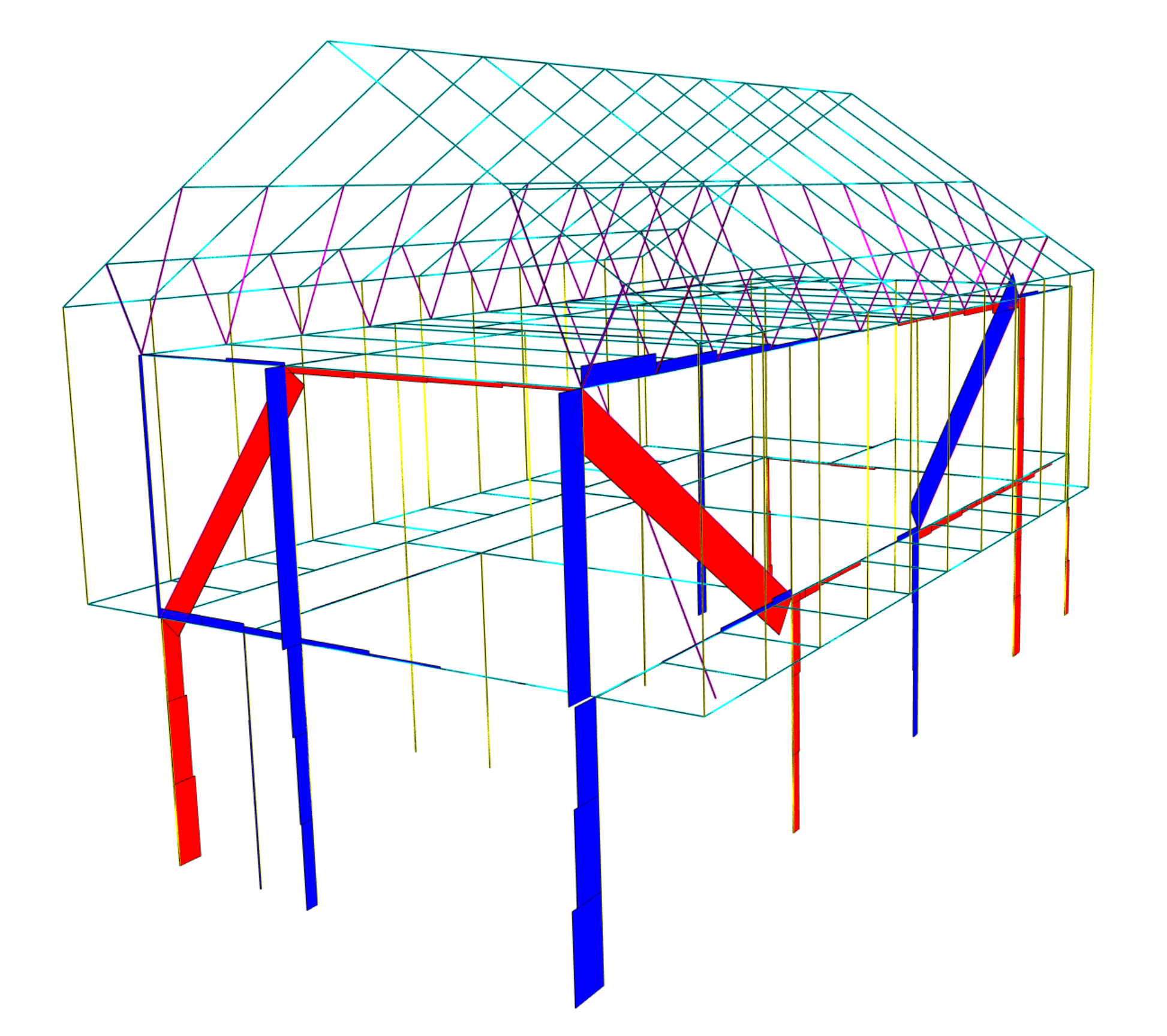

北楼这块儿也是相似的,就是在外立面给人印象比较深刻的或者说能跳出来的是这个细拉杆,直径20mm的细拉杆,在立面上呈现出来非常纤细的钢构线条,好像这个北楼的二三层是一个非常轻盈的体量,跟下面的石头基座形成一种很强烈的轻重对比。但是实际上里面是有比较粗的混凝土框架体系,然后到了三楼的时候,真正的结构才是这种比较纤细的钢结构,只是在外立面上看的时候,好像二三层似乎都是一个非常轻盈半透的体量。

蔡:是的,二层其实是个混凝土框架结构,但是外面包了幕墙,三层是轻钢结构,结构尺寸比较小,已经和幕墙的框架尺寸差不多了,这种结构构件和非结构构件的相接,在表面上看是不大容易区分的,所以就造成了这种感知上的偏差,但我猜你是有意为之吧(笑)。

然后这个拉索是一个结构表现力很强的构件,就是在结构构件与非结构构件的模糊之间,贯穿的拉索强化了二三层的整体性。因此就加强了这种偏差,产生了一种很轻盈的感觉,像是要飞起来一样,还好下面把它绑住的感觉。

武:(笑),其实所有的这些动作,最开始的意图还是来源于建筑回应周边村落的姿态,周边是一片石木结构的双坡屋顶聚落,我们是想在这样的聚落当中生长出一个轻盈的、半透的钢构双坡屋顶体量。然后结构的显与藏都是跟这个意向相关,想让一层显得重,二三层显得轻一点,最终在外立面上呈现出来的也是这样。

蔡:三层的小斜撑可以做的很细也得益于建筑檐口压得很低,然后下面二层的窗框也是很细,如果误解它是一个结构的话,可能会认为它是一个受拉的构件,这种受拉的感知强化了一种轻盈往上飞的感觉吧。

尺度大点的项目,结构构件的尺寸和非结构构件的尺寸会更明显的区分,确实这个项目用到了很多比如格构柱、摇摆柱、叠合梁的构建形式,这种操作方式一定程度上把拉压抗弯等等受力离散开了,再结合一些构件尺寸上造成的模糊,会形成一些感官上的偏差吧,蛮有意思的。

武:其实所谓的身体感知的偏差,实际上是有意营造出来的某种陌生化的建筑体验和独特的氛围。

武:再说一说结构体系与空间氛围的话题。北楼其实最开始是一个剖面策略,一层是一个砖石混结构,三面墙都是石头,所以有一种半地下的洞穴感。二层是典型的砖混结构,但是因为功能是一个办公空间,所以当时就向结构提了一个要求,把二层的大部分砖墙都打掉,让它形成一种均匀的框架。三层的加建部分希望更像一个轻盈的钢构阁楼。因此结构上的策略最开始是从剖面上的三种由重到轻的空间氛围决定的。

蔡:是的,这种做法也是很难得的。结构体系本身就有自带的空间氛围吧,像砌体结构或者剪力墙结构就是一种比较封闭、比较厚重的结构形式,框架结构就是一个比较通透、比较自由的结构空间。也许这种结构体系与空间要求的对应性,自古以来就是很自然而然的东西。

武:当时我们提出二层能不能把所有的砖墙都打掉,一开始我觉得这是一个很过分的要求,后来你说是可以的,但是它的一个解决方案就是要加很多斜撑柱来抗侧,然后我就觉得这种带斜撑的框架体系作为二层的主要感受是合适的,因为它带来了均匀的采光和一种相对开阔的感受。

蔡:框架是比较通透的,采光也比较好,但云南抗震要求高,所以得加点斜撑抗侧。然后再往上的话,就是一个比较轻质的、现代的轻钢结构。比较有意思的就是,从结构概念来说,就是从下到上的刚度由强到弱的布置方式是比较好的,这种布置方式正好和建筑上的空间要求匹配,从一种半洞穴的、刚度比较大的砖混结构到刚度次之的框架支撑,再到最顶上的这种轻钢结构,相当于也是建筑和结构互相成就吧(笑)。

另外,在一种比较厚实的砌体结构上面生成一种比较轻质、现代的结构形式,好像也是跟我们结构体系的发展是契合的,从砌体结构到框架结构,再到这个轻钢结构,也是一种从手工业到工业化的过渡,是有一定时间性的。

武:它是有一种从手工到工业的过渡,这个构件的材料强度又恰恰与你上面所说的刚度正好是相反的。

蔡:没错,构件材料的强度与工业化程度是对应的,传统手工石墙肯定是比较弱的、比较天然的,现代的材料越来越强,钢筋的材料强度用400的或者500的,然后钢结构的材料强度之前用235的,现在355已经非常常见了,有些地方用390、420的,很多项目开始会用UHPC,大舍最近做了很厉害的碳纤维结构。相信以后的材料会越来越厉害。

武:还有一个有意思的点,这几个体系是相互渗透、相互穿插的,不是按照分层完全隔离开的,它们之间有某种交织。

蔡:确实,我觉得这种交织跟楼梯在空间的交织也有关系,就相当于人是从一层到二层到三层的空间体验也是有交叉过渡的。这个结构也是一种互相穿插的,比如说二层有根斜撑也是穿插到一层,把力直接传到基础,减小对二层的梁柱影响。然后三层的竖向拉索固定到了二层楼面挑板,就是这种穿插在一定程度上营造了模糊性。

武:这种穿插应该也是一种更好的受力吧。

蔡:它是有一种合理性的,也是希望结构刚度上更连贯,不要有突变。当然这种连续性和交叉,最终呈现到建筑空间,也有一种隐喻或者说暗示吧,比如说人在最下面的砌体结构里看到了那根斜撑,可能会觉得有一种从包围的很强烈到一种半开放的暗示,其实斜撑的地方确实是一层比较开敞的地方,一层的三边围的特别死,中间向庭院一侧开放,就是在空间上也是有一种呼应关系。然后第二层外面的拉索也暗示了三层结构的工业特性,就是结构的穿插呼应了建筑感知上的穿插。

武:实际上这种结构体系的穿插不只跟建筑的内部体验相关,也跟建筑外部姿态有关系,因为有这种穿插,所以才使得二三层能够以一种整体非常轻透的状态,从这样一个石头基座上生长起来。

蔡:建筑立面为什么要做一些比较细的东西,也是因为你想通过外立面把它做成一种两层的感觉吧,有这种室内三层,室外两层的表达意图之后,这种穿插的结构形式是与之对应的。

武:有没有可能我们这种合作的方式,能够总结、延伸出来一些通用的方法?一种在相对小尺度的操作上把结构作为塑造空间感知的方法?

回想我们合作的这几个项目,似乎在这个点上有一些相似的策略。比如“爱庐”这个项目,是民国的老房子,我们想保留老房子原有的结构,希望新加入的钢结构像某种空间的插件,或者一个大家具。例如这里的“光之屏风”,传统上屏风就是个家具,在这边就变成一种用现代钢构做的划分空间的大家具。“卧水轩”这个地方跟立面结合,成了一个座榻,既是结构的加固,也是一个家具。这里的钢结构体系也用了这种纤细的格构形式,是为了在这个民国老房子粗壮的木结构和厚重的土坯砖墙形成的空间里多一层轻盈当代的身体感知。

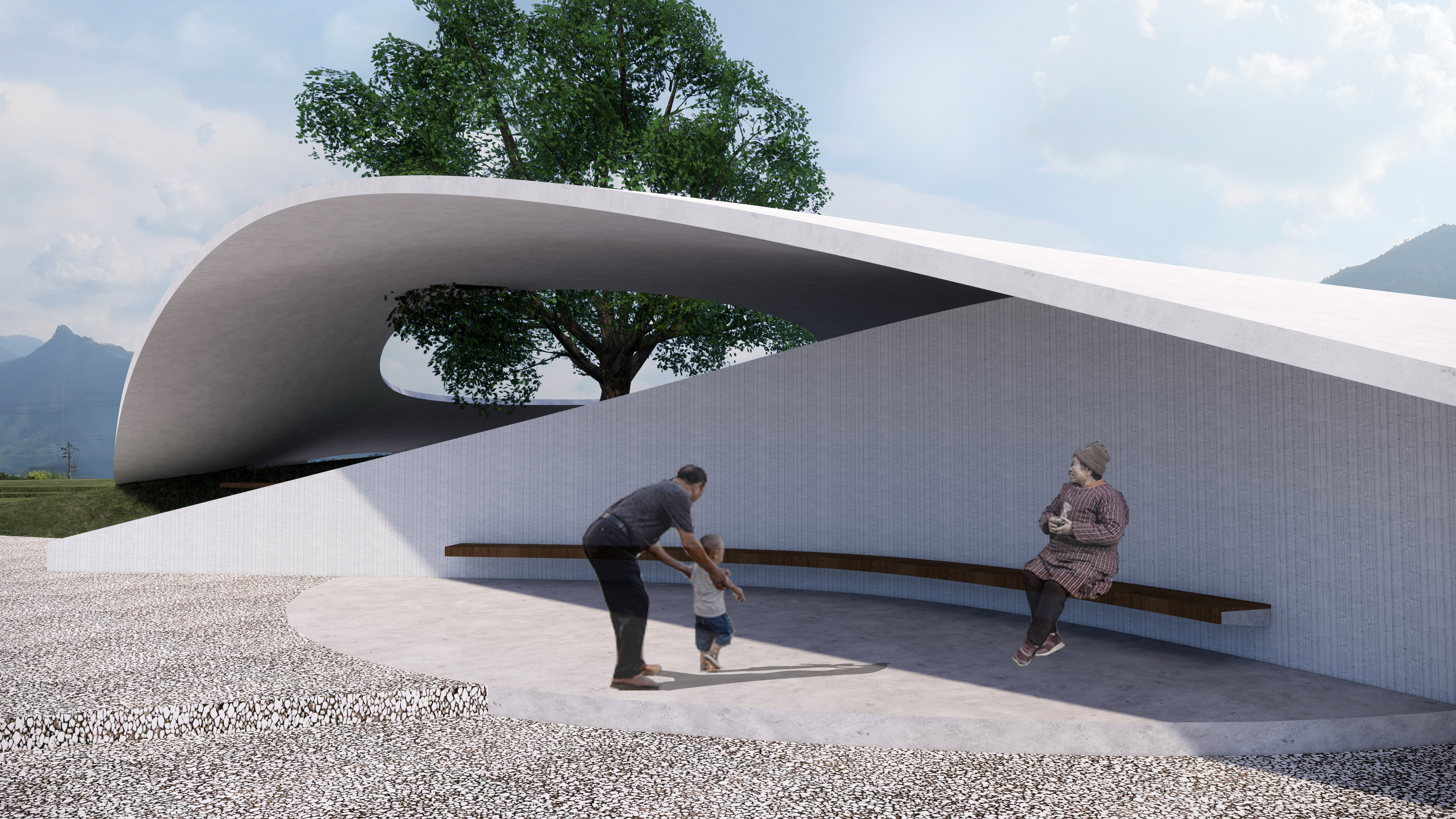

还有我们合作的第一个项目,那个土地庙的结构也是跟身体感知是有关的。这个混凝土壳体塑造了几种不同的空间尺度,在尽端压低的地方是一个土地庙,特别低矮;在中间是拱起来的大空间,是一个村民可以聚会闲聊的公共空间。它的结构支撑其实也不是单纯的结构,也变成了公共家具,以及划分空间的景观墙体。

蔡:对,之前的一些项目上确实或多或少有一些共同的设计策略。当然可能土地庙这个在结构设计上有点不同,砼和钢柱在材料上还是有所不同,这个就不是精细、离散的受力特点了,而是比较复合、冗余的方向。这些围墙形状的混凝土支座受力是比较复杂的,它们既是重要的抗侧力构件,也是竖向受力构件。在这种复杂受力的要求下,又把它和座位、弧形空间结合起来,局部作为筒状的儿童图书馆,作为结构构件,构件的受力性能可能是过剩的,但这些结构实际上最终成为了一种划分空间的元素。

另外在交接的地方,你希望交代的模糊一点,希望把拱壳结构的传力路径模糊掉,这样在里面体验的人可能就不那么觉得那个弧墙是个这么重要的结构构件,可能会觉得它仅仅是一个围墙,所以这里也有一种结构受力的后退,把空间感知推到了前面,这可能也是一种模糊性。

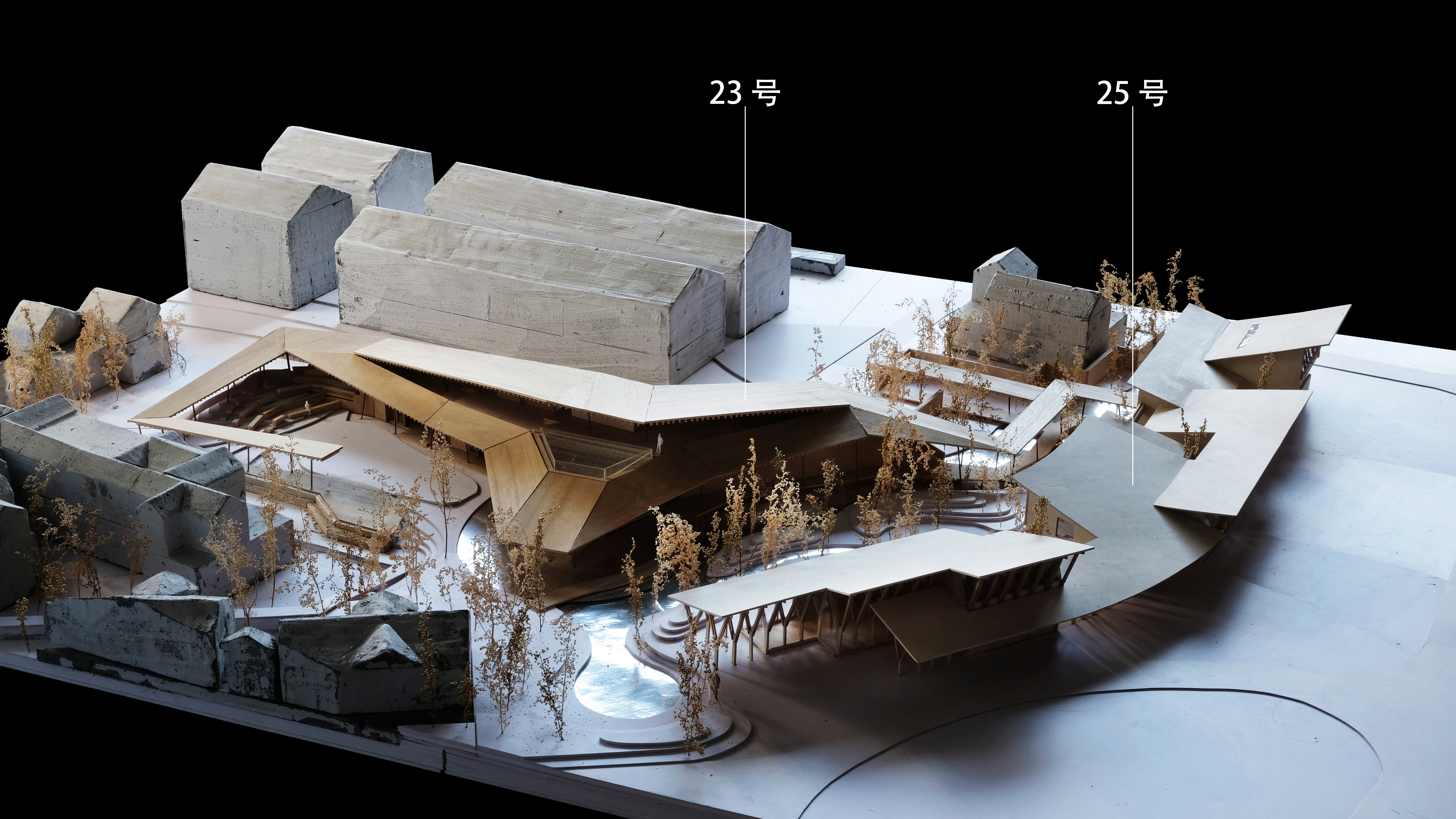

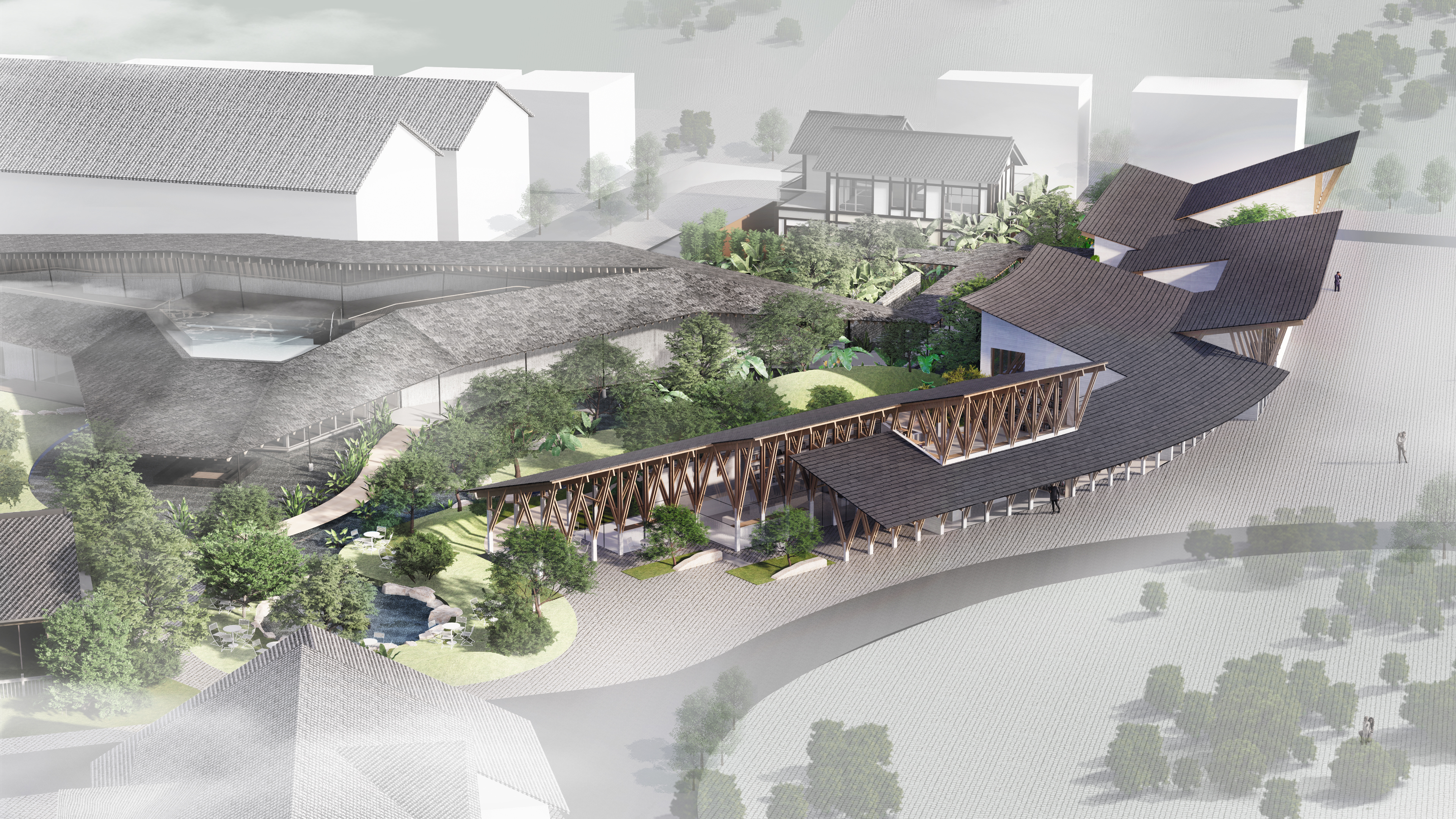

武:第三个项目就是咏归川的两个房子,这两个建筑中木结构的方式对空间的意义是不太一样的。在23号建筑中,因为空间本身的空间形态变化比较丰富,所以木结构相对还是往后退的,只是次梁用了木结构,主结构是钢结构,让木结构去强化空间本身的形态变化。而到了25号建筑就发生了变化,因为空间比较简单,木结构本身就变成塑造空间感受最重要的元素,因此木结构在这里采用了格构加斜撑的形式,更有表现力。

蔡:模糊的的结构表达,要么做一些拉压离散的构件,一种反而更精确的细分表达;要么做一些更建筑具象的、冗余的表达,可能一些构件会更粗壮一点,纪念性或者符号化的表达。

23号那个房子,和你讨论的是想强调这个空间在一个方向上的韵律感,我们是把正交的梁在竖直方向拉开了,上面顺坡向的木梁和下面沿脊向的钢梁脱开了,横向的木梁加密结合屋面望板把韵律感体现出来,下面的钢梁与钢柱交接。这种操作方式会给人一种感受上的偏差,单看屋面单向的密梁会带来装饰构件还是结构构件的模糊,一个是钢柱钢梁,一个是木椽子木屋面,也会加强这种感知上的偏差。同时这个等间距排列的木椽子在力学上的一种模糊性,也反过来加强了空间韵律感的塑造。

而25号这个房子一开始建筑就有一个空间立意,连续的格构梁柱以及树杈型支撑成为了室内空间营造的重要部分,在这里这些结构构件部分位置是有受力冗余的,这种受力精度上的让步,是包含更多建筑象征意义的模糊。

武:你觉得国外的建筑师和结构师合作的案例中,有哪些跟我们今天讨论的方法和策略有关系?

蔡:(笑),有不少很厉害的案例吧。早期可能神奈川工科大学KAIT工坊和克雷兹的迪拜世博会巴林王国馆,这两个建筑做的比较极限,就是结构的模糊性、结构构件的分离以及追求结构尺度的极限等等,对结构师来说,这种看似随机的,也许是有机的结构布置,需要结构和建筑密切的配合和海量的计算(笑)。这些身体感知上的模糊反而需要结构更精细的控制。

可能这两个项目的模糊性更多的来自于这些细密的构件,这些构件个体上是精细的,但在系统上是复杂的、不易察觉的。观察者会疑问它到底是不是一个结构构件?还是一个家具?还是一个雕塑?当受力的东西模糊后退时,空间感知成为设计更重要的考量。

武:筱原一男也是个好的参照,你说的这个结构受力往后退,把空间感知往前推,在筱原一男的案例中又有不一样的操作方式。

蔡:白之家把其他所有的结构都藏起来了,只留中间一根柱子,这个柱子的存在就产生出一种暧昧性了,或者更偏向于一种象征性,因为你看到的只是一部分,可能你会怀疑这个柱子的结构作用吧。

关于上原宅,我印象特别深的是,他说做了这个斜撑,确实一开始包括他的家人有时候会有一些身体上的或者使用上的不方便,但是因为这个斜撑在空间所处的位置跟身体是一个特别接近的东西,时间久了,斜柱变成了身体性的一部分,他没有去回避这个结构,反而是把结构放在一个空间中,最后跟居住者的生活作为一个密切相关的联系。

KAIT工坊和巴林王国馆其实是另外一种方式,就是说打破了一些结构构件受力上的东西,他把一些受力的东西离散开了,包括受压、受弯、受拉。然后我感觉KAIT工坊和巴林王国馆应该也是从构件的层面开始考虑的,应该不是从结构体系出发来考虑的,因为它这个结构体系本身就是非常规的、模糊的一个结构体系,KAIT工坊应该是希望这些柱子就成为一些空间分割和与一些家具结合的作用,我猜建筑师是不希望这些东西让人看成是一些柱子,更像森林的感觉,他说玻璃把外面的森林映进来,相当于内外的两种森林的一种呼应。

巴林馆其实也是,我记得当时有个访谈,建筑师希望人走在里面一天都不会觉得无聊,因为你站到任何一个角度,或者多走几步,空间带给人的感知又完全变了,所以这里面的空间是非常丰富的。这时候,他已经不把这些结构构件当成一个受力的东西去看了,就是有一种身体性的考量,体现出一种暧昧的东西,受力往后退了,多义性往前了。但是对结构师来说,在这种模糊性后面,反而是一种精确性的要求,就是感觉像一种精心布置的随机感。

武:这里面我想到一个很有意思的话题,就是人工和自然,其实在自然界,所有的物的信息实际上都是以这种暧昧的方式存在,都是纠缠在一起的有机整体,不可能说在一片森林当中把乔木全部抽离出来。它实际上是一种整体的体验。而人工的往往是要去拆离、分割,通过这种分离产生某种清晰的人工秩序。

蔡:是这样,梁板柱的结构受力的方式就是一种简化模式,一种信息的剥离和简化。自然中的很多东西,反而是模糊的,没有那么精确的,一个东西既是柱又是梁,既是斜撑又是柱,没有那么直接,又或者非常复杂的系统对应非常精确的分工,所以在工程中这些比较模糊的东西其实对结构分析是有更高要求的。

武:反观咱们这个项目,所有的这种模糊性,实际上是为了成就一种整体空间感知上的独特性和丰富性,然后在种方式下,有时是要弱化结构构件作为一种单独物体的存在。

蔡:我感觉这是对上面那几个大的话题的概括吧,感知偏差或者贴身的一种游戏,归根到底,我们的落脚点就是不希望结构是一个非常孤立的考量和存在。

武:或者说是让这些构件融入到整体的空间感知当中,而不是把它剥离出来。

蔡:确实是,不过从这个立意出发的话,对结构师来说,不管是更加精细化的要求又或者是更复合迂回的要求。结构的构件之间的联系也会加强,结构体系会趋于复杂。所以你去做一个结构体系分析的时候,必须在构件细部和结构体系两头来回跑(笑)。

武:其实是在整体受力上需要有一种协调和协作,而不是最后变成一种机械的条条框框,比如这个跨度必须多大,梁必须多高,不是硬性要求,而是需要从整体层面上建构一种合理的受力方式。

蔡:应该是,我觉得是还原了受力本质的一些操作,去除了一些抽象和一种简化,去除了一些总结性的规条,比如说梁怎么做,柱子怎么做,板怎么做,它去掉这些东西。当然我们这个项目给了很好的先决条件。理想中,就是说在做任何一个东西的时候,不会先入为主的把一个标签给贴上去,不套用原有的一些东西,而是根据现有场地条件或者说“建筑条件”,也许会从一个空间的氛围出发,这个地方是通透的,那个地方比较有方向性的等等,就是从一个实际的空间需求去寻找一个结构操作方式,而不是去靠任何一个已有的体系框架去做它。

版权声明:本文由之间建筑授权发布。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

投稿邮箱:media@archiposition.com

上一篇:FTA在建方案:上海科创源,跨越百年的科文传承

下一篇:中标方案 | 山谷书院:深圳市三十八高级中学 / 申都设计集团深圳分公司