城市与建筑一直在改变,我们沉浸其中难以察觉。面对这样的“日常”,建筑师的设计实践与研究该如何展开?建筑学又会有怎样的新发展?8月27日,庄慎来到有方直播间,分享他对此的认知与思考。之后与鲁安东的对谈,更进一步对该内容进行了补充和扩展。

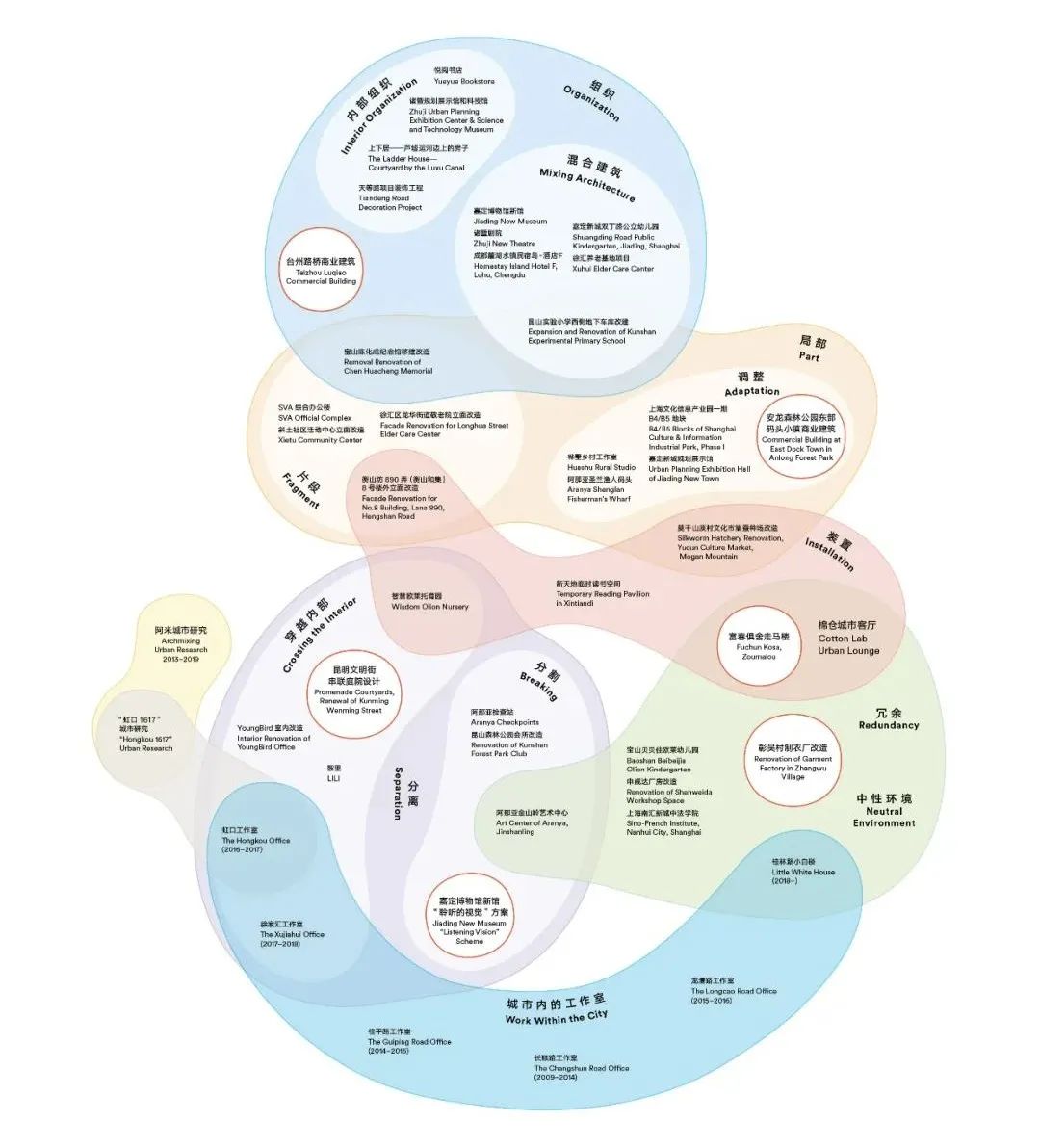

通过常识这个切入点,庄慎将其事务所阿科米星的成长过程进行剖析。不拘泥于传统定义下的建筑形式、空间、美学,也不将设计局限于建筑学这一小范畴内,阿科米星在持续的实践和行动中,探寻建筑的新认知和新方法。正如庄慎在对谈中说到:“我们得谋求能穿越系统的东西。”

下面就将这次讲座的全文和视频回顾分享与你,来看一家独立建筑设计事务所是怎样在认知发现中发展,希望能提供一些新思路。

△ 讲座视频 ©有方

引子

今天我要讲的主题是“常识与阿科米星的形成”,其实更多是跟大家分享我们事务所的工作和方法。仔细想想,我们事务所还蛮有特点的,我们将兴趣、实践和公司经营融为一体。

我将分六小节来展开叙述——传统、商业、日常、改变、系统、行动。传统、商业、日常,影响着我们以前和现在做的工作;改变和系统,会影响到我们今后的工作;行动,则从创立初始便贯穿我们的整个工作。

开始之前,我想先解释一下常识。一种是显性的,被广泛认同的,不需要再去验证的基本认知;另一种是隐性的,在常见的现象背后的基础性的东西。我们的工作和方法,都或多或少涉及这样的基本知识。它能把我们的工作串联起来,让大家更好理解。

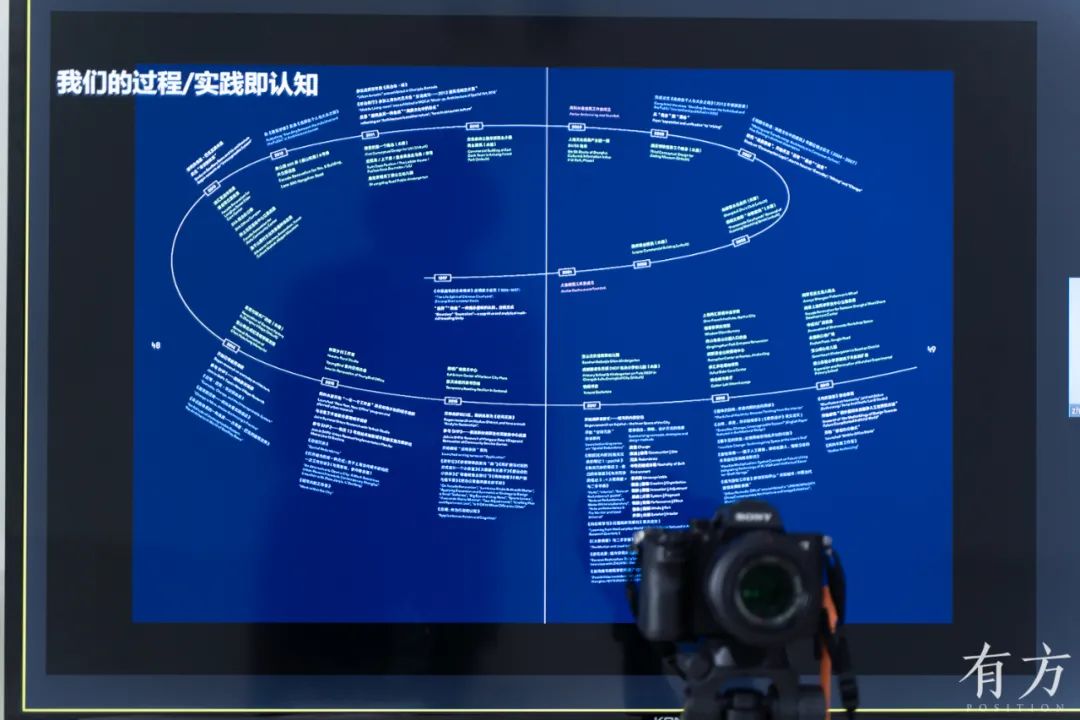

阿科米星成立于2009年,到现在已经12年了。它就像是一个小星球,有自己的轨迹,并且还在不断发展的过程中。我今天要讲的话题,就必须把时间回溯到开始影响我们事务所工作的时间段里。

传统

发现一种整体性的形式思维方式

1990年代是我读书的年代,也是我工作的年代。当时的建筑师会从形式上要求自己,考虑怎样展示自己的文化和特点。但我们挺幸运的,因为我们很早就过了形式的问题。

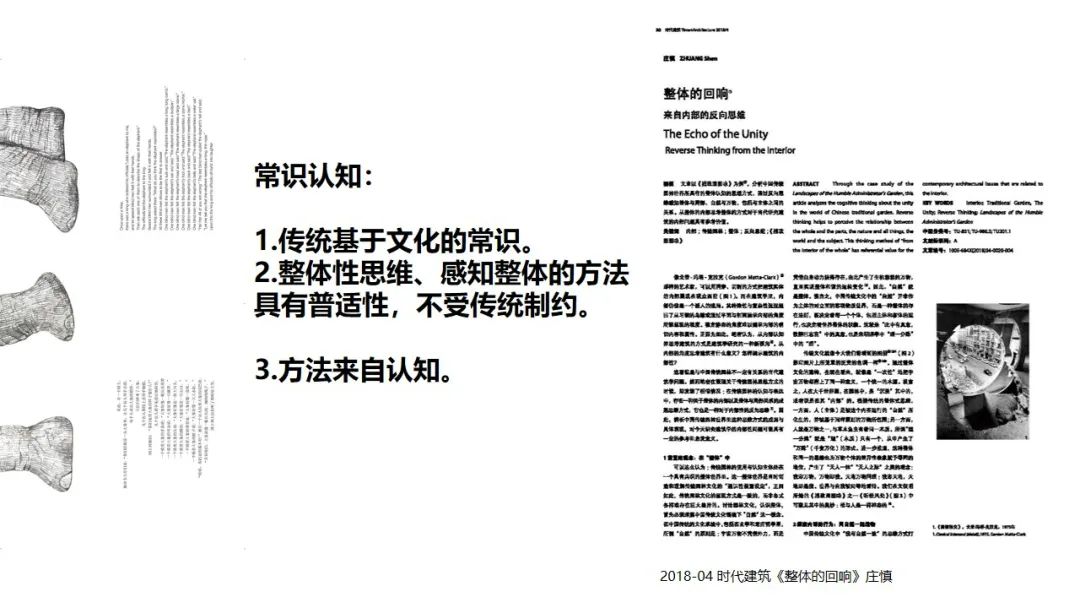

我从1997年开始工作,在这之前写的硕士论文,对我日后工作的影响非常大。它是关于中国传统美学的,我们从中发现了一种形式手法,并在后来渐渐形成我们的形式基因。

“对我来说,我们做的所有的研究都要是能用的。不能用的,或者不能指导实践的理论,我是不感兴趣的。”

好像挺抽象的,我用文徵明的《拙政园三十一景图》中的图来展开叙述一下。这张图可以从两个方面来看。首先,我们从图中植物的繁茂,可以见微知著,联想到它们依附的大地(即从整体内部获得对整体的感知)。其次,图中水的流动,我们可以从水里的植物、水中的波纹、旁边的水岸来获知(即整体被进入物打断、切割和破坏,从而让你感受到它的状态)。

这是一种美学的思维方式,它指向该如何呈现整体性。在我看来,这就是一个方法,也是我们后来用的方法——整体是靠割裂、区分来呈现的。

对应举个例子,这个项目(阿那亚金山岭艺术中心)在山里,如何呈现建筑与风景的关系是设计要考虑的问题。人们一路上山,过程中都是同样的美景。当人们到达这个建筑时,该谈何新的景象?这里就产生了怎么看风景的诉求。

综合考虑,我们设计让建筑“分割”风景。人们在行走中,透过柱子缝隙看到山的一个个片段,再根据想象和常识,把片段连在一起,获取新的体验。

“整体性思维和感知整体的方法具有普适性,我们做设计时一直在用它,这也是第一个影响到我们工作的基础认知。”

我们在传统文化里有个共识,所以做的很多或艺术或日常的东西,都在反复印证这一共识,从各个角度去感知整体的存在。这种整体性的思维方式让我们有一个反向的思维,补充和完整化了我们的行事方法。我们既有现代主义那一套建筑设计的正向思维,又有了反向的思维;我们是左右打通的。所以我们的形式还是蛮灵活的,不受传统的制约。

我们也知道了谋求设计方法时,首先要谋求对事物的认知。我曾经历过一段时间,觉得特别无聊,建筑学局限在自己的一个小范畴里,跟外面的世界离得很远。实际工作时发现很多原来学的东西,以及追求的价值,和现实是矛盾的、不能够马上融洽的。所以我就会想新的经验在哪里?建筑学还有什么用?建筑师还有什么用?

2009年的时候,我们写了这篇《选择在个人与大众之间》,谈论有关建筑学和建筑师的状态、它和社会大众的距离,并总结了自己的一些方法和心得。阿科米星的形成,正是在这个阶段。Archmixing,直译为“混合建筑”,便有纪念当时的意思。当时的思想认知就是要从离合到混合,从原来只关注建筑的形式、空间、美学,转向关注与社会的关联的过程。

商业

在消费逻辑影响下,获取建筑学的新认知

在这个阶段,我们开始关注到建筑处于怎样的体系中。城市正在快速建设,出现了各种各样的建筑现象,建筑意义的解释也变得多元化。当思考这些现象背后由什么逻辑来支配时,我们自然而然地关注到前台和后台的关系。

比如商业有各种各样的体系,它符合生产和消费的逻辑。那么建筑师跟他的符号和价值有什么关系?它受这些支配吗?这里面会有很多需要去认知的地方,而我们也从中找到了自己的工作面和工作方法。

当时我夫人在读博士,她的博士论文选题是《消融与转变:消费文化中的建筑》,研究在消费体系下,建筑学的本质、趋向和可能。

我对此也特别感兴趣,对我们这种实践型的人来说,我特别愿意把这种研究转换成一种方法。它让我进一步了解到自己的身份、行业、做事方式等,以及它们背后冷静的逻辑,从而筛选出价值,从中判断什么是我们愿意做的,什么是我们不愿意做的。

“通过组织空间生产和消费逻辑,我们得到了新的工作方法,它不仅遵从于消费逻辑,而是穿透了整个消费逻辑。”

在整个消费逻辑之下,建筑的意义被完全打散,可以任意拼贴、挪用。我们做设计时,就直接会把它用做手法。例如这个博物馆(上海嘉定博物馆新馆),它在一个中国传统园林的旁边。为了顺应风貌,我们觉得应该把传统带到现代生活里面,才能让它鲜活地存在。

我们在这里做了一个拉平化的处理,将传统的园林建筑和博物馆拉平,不区分它们固有的意义。这样的组织产生了新的流线,针对不同的公共活动,各部分或开或关,来跟园林产生关联,跟博物馆的局部产生关联。

我们觉得这样的方法具有普适性,它不限于生产消费体系。因此我们在做很多策略的时候,会把自己变成一个组织者。

“消费文化把我们拉进了现实,让我们了解到现实才是研究的对象,而不是书本里的东西。”

对我们来说,消费文化带来的不只是批判性的东西。它让我们知道了中国城市文化的与众不同,这是设计研究最好的题材。我们也了解到,新的认知才会带来新的工作面。从那以后,我便不再惧怕做商业建筑了。

大家普遍认为商业建筑代表文化的缺失,或者说建筑师做商业建筑就会商业化;其实根本不是这样的。我觉得如果从现象背后的规律来研究,提取出新的方式,就不会有这样的阻碍。所以我特别尊重商业,那里面有最理性的判断,可以匹配理性的功能和做法。

日常

找到新的工作面,去解决一些实际的问题

也许是出于对现实的关注,或者是对于这种大众文化的关注引导,我们接下来一个很重要的关注点便是日常。一开始是一个直觉,觉得日常特别有力量,它的力量很真实。

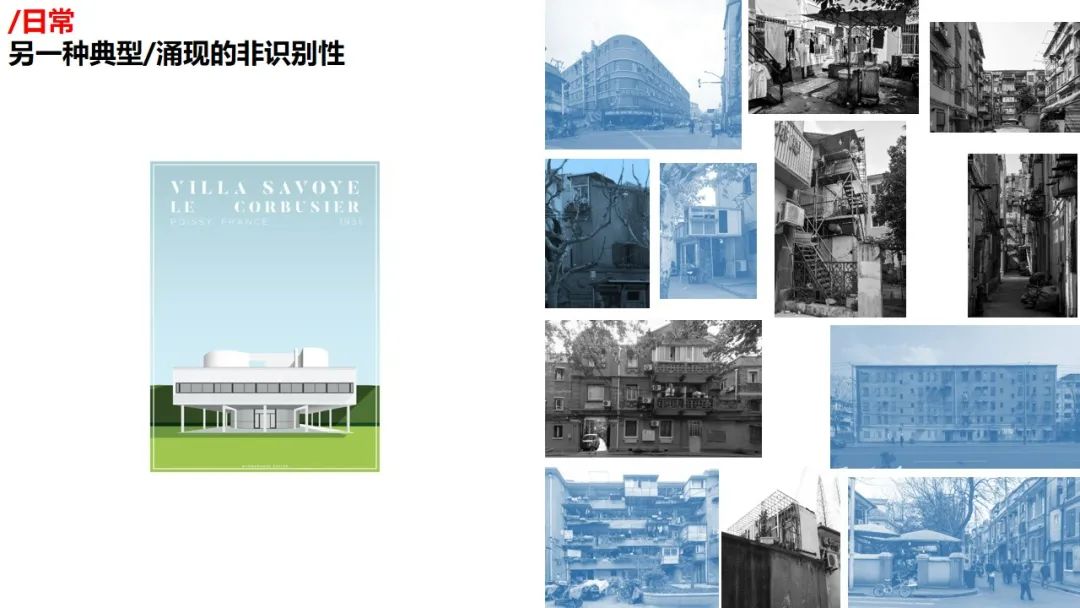

“你会觉得一万个熟悉的日常,构成了城市的典型性;它是以一种涌现的方式来呈现的。”

为什么大城市这么有吸引力,大家都不愿离开?我在开阿科米星之前,就觉得上海这样的大城市一定要仔细去研究。它跟我们小范围内的东西完全不一样,是一种很容易被忽视的直白。

研究后就会发现,它其实是另一种典型性。它跟萨伏伊别墅的典型性不同,萨伏伊别墅是大能的集结,是现代主义几项原则最有代表性的具现。而上海的典型性则是一种似曾相识感,虽然我们天天见到,但也难以辨认其特征所在。

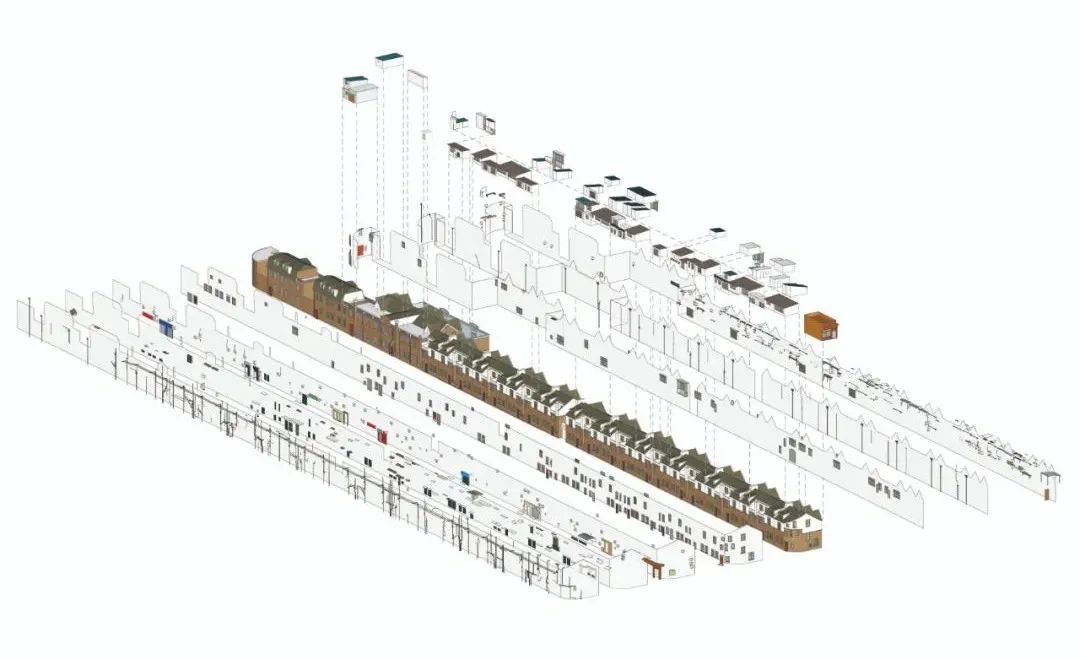

我们和一些志同道合的上海建筑师、研究学者们一起做了很多城市研究。我们当时对上海的公用房做了一个逆向还原的研究(“虹口1617”研究),把它曾经历过的改变一一分离、呈现出来。这时候才发现它呈现在我们面前的一瞬间的状态,背后原来经历过这么多改变。我们也借此探寻城市空间演变的日常逻辑和它的重新调整利用。

“这些实践并不是说我知道了原理去做的,而是感知到一种可能,就试着去解决一些问题。”

2012年还是2013年的时候,我们做了很多改立面的工作,把没什么意思的工作变得有意思。这个项目(徐汇龙华街道敬老院外立面设计),我们做了一个明显是向违章搭建“致敬”的设计,但是它不只是形式化的,而是功能化的。

我们将原来分离的阳台拉通,提供新的公共交流的走道,改变原有的中间暗走道形成的类似医院的模式,从而创造一个老人愿意长久待的空间。同时还利用屋顶做了一些加建,让老人能有更多公共活动的空间。

当时我们将这个建筑设计成红色的,然后又改成了白色,它现在又被使用者涂成了红色。但我一点都没觉得遗憾。那时候我已经从业很多年了,做的项目也很多了,其实不会太激动。而且自从研究了消费文化之后,我就很冷静。但是做这个项目的时候,我到现场还真有点小小的激动。虽然那个骨架很粗笨,但我能感受到我的专业还是很有用的,它是能够解决一些实际问题的。

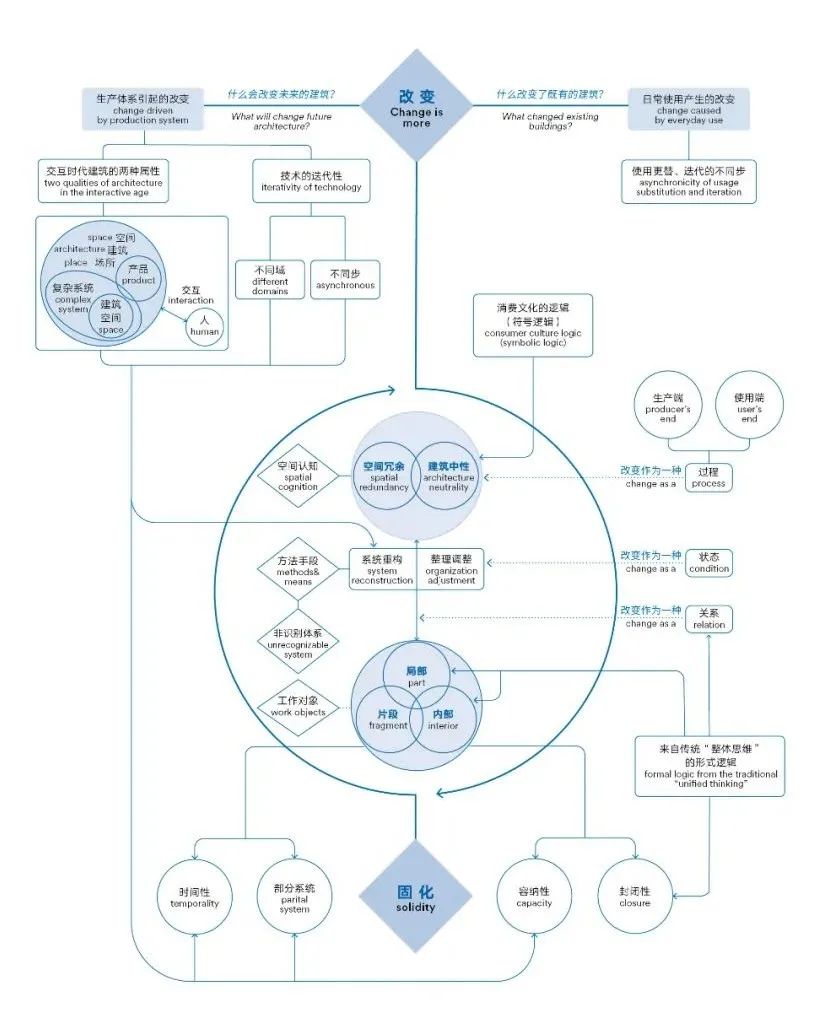

这是局部的问题,但扩展之后,就可以用到设计中去。所以局部是一个很有意思的维度,这部分的常识认知就可多了。下图列举的是很有逻辑的,从认知,到工作面,再到方法。改变、使用端、到中性的建成环境,是认知;局部、片段、内部,是工作面;整理、调整和非识别性,是方法。

首先要有基本的认知,比如说冗余。城市空间的冗余是有作用的,它抗风险、高效,并且低成本。它不像溢出、多余一样是贬义词;它其实是一种保护。当我们这样看待建筑的时候,它的局部、片段和内部,就有了独立的意义。这样,我们的兴趣就来了,我们的工作面也找到了。相应对它们进行调整和整理,就是方法。

“当找到了认知、工作面和方法的时候,自然就形成整体了,我们的事务所就是这么做的。”

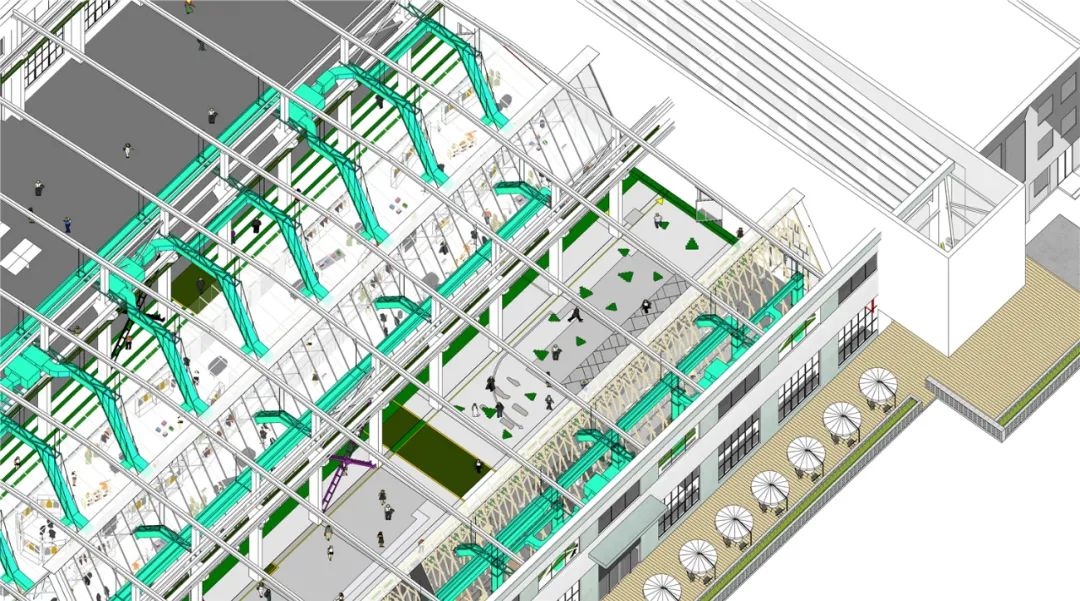

例如这个大型的综合性项目(昆山实验小学西侧地下车库及配套建筑),当时我们在做旁边的绿地项目,这个学校正要做增建。一开始他们想把操场放到我们的绿地上,但又觉得不太好,所以希望我们来研究一下。

我们研究之后,就跟主管的领导建议不能这么做,一是它一定会占用原来就非常小的操场,二是左右两边同时开工的话,这个学校就不能用了。

我们建议了一个轻调整的方法,通过研究原来房子的结构,利用朝西面的走廊,附着于该走廊建起一栋栋小楼做教室。侧边的楼则为学校提供外部绿地,下面做成公共停车场,供学校上下学的时间段使用。这样,所有的社会效应就能够综合起来。

该提议被接受,就是因为它能解决问题。这种方式来自于日常,并促使我们去做这种建议和方法。

当然也会有更多的创新,比如内部的局部。这个电商的项目(棉仓城市客厅),我们把它想象成整个互联网的内部或局部。在远离城市核心区的地方,如何更有效地使用,如何给商家创造更好的经济价值,如何在学科上有新的探索和思考?基于对这些问题的回应,我们做了这样的一个舱体。它的形式能匹配不同的功能,留白处又有足够的弹性,以供使用。

这些都是对局部或内部的调整、清理、挖掘而形成的。到了这个阶段我们发现,研究、理论认知和实践行动,是完全捆绑在一起的。

改变

对常识的专业性反思

接下来的一点就是改变。改变建立起了我们工作室完整的,而且是生长性的工作框架。我前面提到的“什么改变了既有建筑”,不是在当时就提前总结出来的,而是在后期阶段通过归纳、统合得到的。

改变是一个常识,是司空见惯的事情。但当你做了一个专业性的思考的时候,它就具有了特别的意义,能够支撑起我们所有的工作。

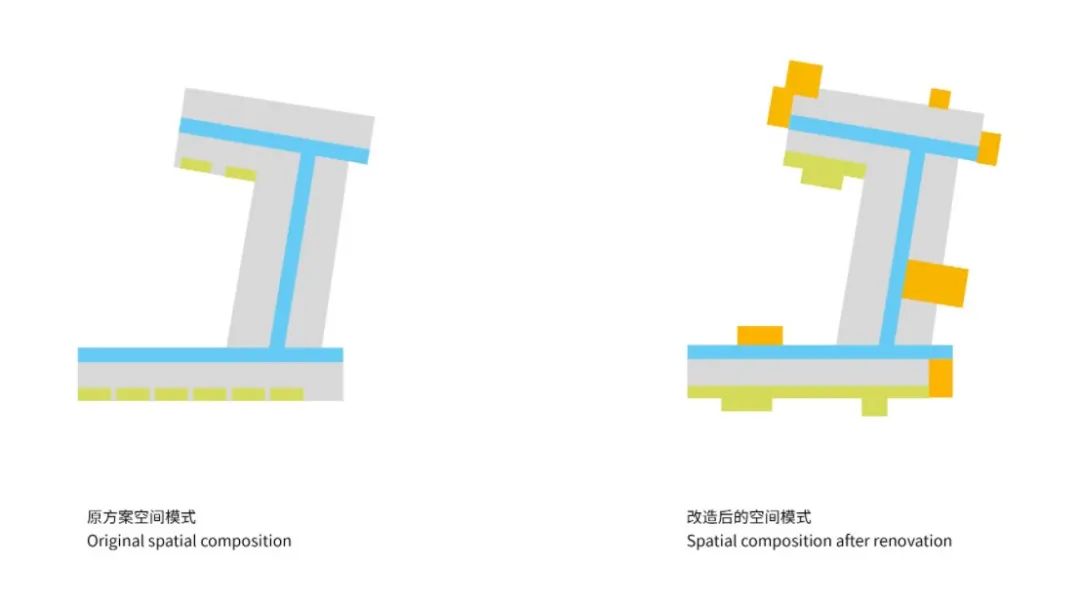

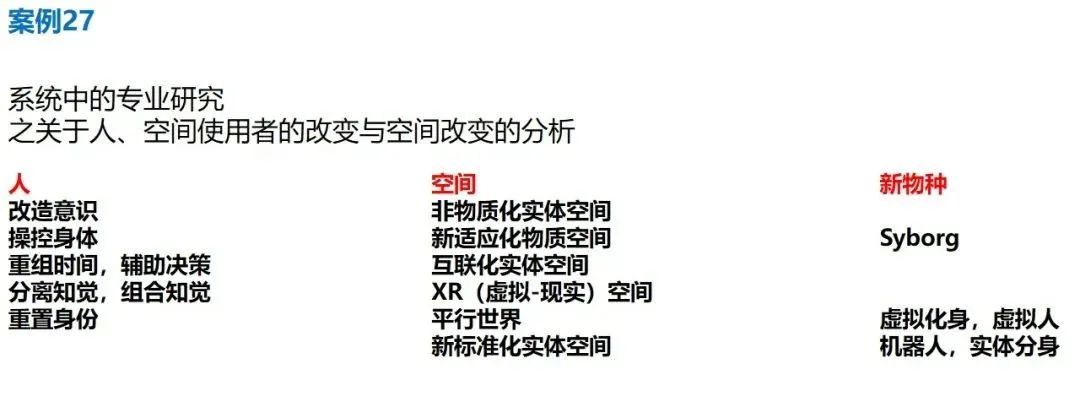

2019年是阿科米星成立的十周年,我们出了两本书,其中一本理论文集《改变:阿科米星的建筑思考》,最终也构成了我们实践认知的基本框架。从以下这张表格中可以看到,改变被分成了两个方面来讨论。

一方面讨论“什么改变了既有建筑”,我们研究后了解到,是由于日常使用的更替迭代与建筑的更替迭代不同步,而产生了改变。另一方面讨论“什么会改变未来建筑”,这部分则是对未来的一个对称式的推论,出于一种经验或是理论认识,它没有验证,但这个经验和理论的认识会成为推动我们以后工作的力量。

系统

建立起可分析的认知模型

我们讨论空间技术化的可能性,都是对未来建筑会改变这一主题的探讨。这里就要引出我要讲的倒数第二个概念,系统。

“我们会受到很多原来的东西的影响,整个工作就像滚雪球一样积累起来,也会像张开的手,获取了更多的边界和触觉,再捏拢回来。”

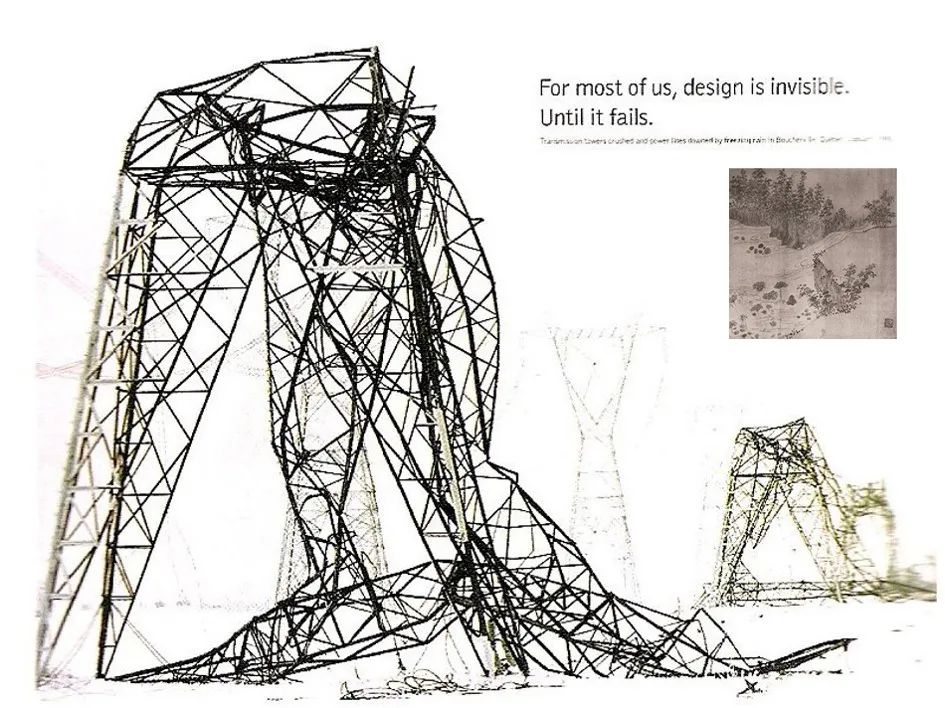

我们生活在一个庞大、复杂的人工世界的内部,生态系统、基础设施、法律规范等都涵盖其中。这个内部很大,大到我们有时都感觉不到它的存在。

我们什么时候能感知到身在其中呢?是在这个系统失败之后。比如这次的新冠疫情,我们可以把它看作是人工世界的后果。疫情的到来,使空间系统失效了,我们才发觉原来司空见惯的东西,一旦离我们而去,是这么困扰的一件事情。

这里有一张示意图,我把之前的《拙政园三十一景图》重新贴到了上面。你会发现这两者的相似性——当系统被破坏了,我们才发现这个系统的存在,才发现整体的存在。

在这些思考的过程当中,原来的很多东西都会影响到你。我甚至觉得从事建筑设计能让人上瘾,这是它本身的基因,它用这种诱人上瘾的方式保持自己的发展。我们从理论上知道,无论哪种技术系统,一定会变得复杂,甚至超出我们的认知范畴。那么我们该如何设计或是干预未来?是否有可用的行动方式?这种困扰像十几年前一样出现在我们面前。但这次我们有更多的经验,可以更乐观地说,我们一定会带着这些问题,找到新的方法和新的工作面,然后把这两者关联起来。

“我很想做的一个研究是‘复杂人工世界中的建筑学,设计本质与原理’,我觉得这可能是阿科米星接下来十年可以去干的事情。”

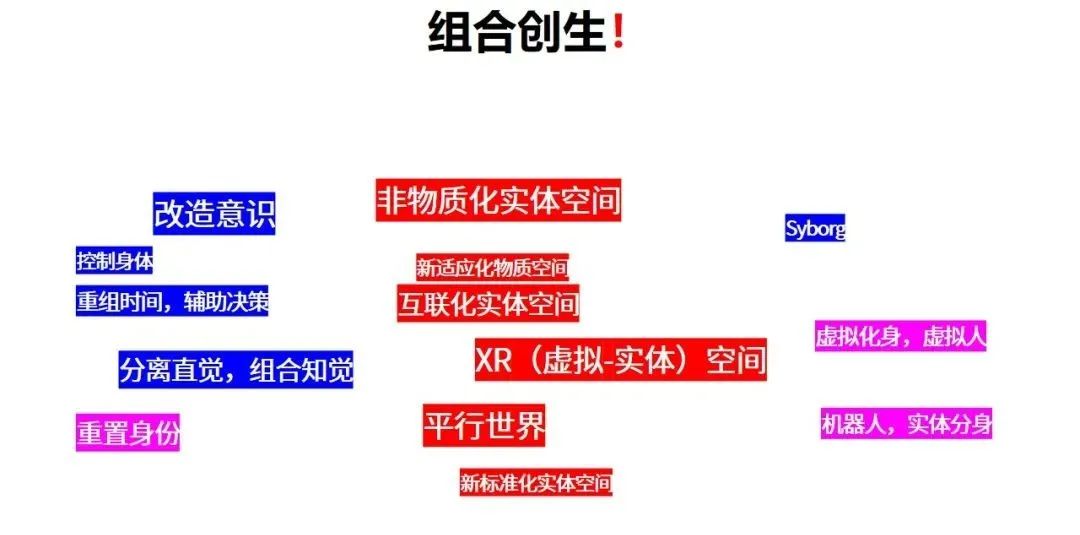

出于对未来一些变化的好奇,我们也进行了不同方面的研究,就比如关于人和空间的研究。我们惊奇地发现从现代开始,人本身发生了很多变化,空间也一样,还产生了很多新的物种;这些东西都在变化,我觉得它会彻底改变我们原来的一些规则和方法。

这在将来会面临的问题是,当我们所有的潜力、时间、知觉、身份被不断利用、改造、扩展、榨取的时候,它的适应性会到达某种边界。但整个生产体系还在往前推,它需要创造更多的创生组合;这是很可怕的。

它未来能够一直这样吗?我们建筑一定会有新的方法,但是否是个有效的方法,我还不太清楚。我们有现象的切入点,有大系统中建筑学的边界和深度,我们可以在寻找新的工作面的过程中自省自己的身份和工作方式,我们设计的方法也可以转化为局部可描述的,我们也知道了核心的对象“人”在设计中的意义和作用;那也许我们能够做一些小小的研究吧。

行动

实践永远是发现的工具

行动是我觉得最最关键的一件事情。我们是“直男型”事务所,有什么感觉先实验一下,有什么事先做,做完了之后再想。我们一直相信实践即认知,行动是最有效的探索方式。

我不否认理论上的探索和研究,而是我觉得在现实中行动,可以得到更多的反馈,从而给我们的工作带来持续性。我们总会整理过去的项目,梳理它们之间的关系,这让我们保持言行的一致性,保持我们对工作取舍和项目选择的一致性:1997年,我们研究形式背后的逻辑;2006年,我们研究消费和消费逻辑,或者说形式组织的能力;2013年,我们通过研究日常,慢慢形成了一个系统性的认知;2019年,我们又建立起了以后工作的一个框架。我觉得也许再过个7、8年,我们能再有一个节点吧。

再说回行动,大家都说我们一直在搬家,这其实也是一种行动。当我们要做城市研究,去体验人对空间的适应性、或者研究空间对人的影响的时候,才会搬家。想做和实际做了是两码事,实际做一件事情的过程中,我们会发现它和想象中的不一样。所以只有我们深入去做了一件事,才会知道处理的方式。

结语

在工作中,我们特别注重常识,因为我们觉得所有的问题都可以通过这些基础认知来回答。当碰到一些问题的时候,我们会“平心一想”,即按照一个普通人的思维,而不是一个学建筑的人的思维去想,也许就能得到答案。再进一步,当要做研究而找不到好课题的时候,我就会说,那就对日常的事情,或者习以为常的事情想一想,这些地方往往是盲区。

新的东西不一定在未来,而是在我们的日常,我们的身边,甚至是过去。当我们畅想未来时,我觉得可以再次问一下常识,因为组成未来的,就是过去和现在。

对谈

#常识

我们得谋求能穿越系统的东西。

鲁安东 我觉得庄慎总结得非常清楚,我就再稍微铺陈几点吧。第一点是关于常识。我觉得你选择回归常识,是基于对目前“阳春白雪”的建筑学,与实际社会运作和使用之间的脱节而感到不满;这迫使我们去改变。

庄慎 我的确对“阳春白雪”的建筑学不是特别感兴趣,我觉得这跟我对专业的看法有关系。我一直认为我们在一个大系统里面,建筑学只是其中的一部分。如果只用建筑学自身的规则和原理,是没办法穿越这个系统的;更不要说改变这个系统,我们甚至没办法提升自己。我们得谋求能穿越系统的东西。我觉得常识有很多是基础的东西,它也许就是某种可能穿越的东西。所以有效性也好,真实性也好,都有另外的目的。

#认知

哪怕是感性的东西,它都应该是部分可描述的。

鲁安东 接下来的一点是认知。你的认知其实是寻找建筑被瓦解或崩溃后剩下的有效子单元,然后找到工作面。这跟绝大多数建筑师默认的目标是相反的,因为不管怎么处理,建筑师还是希望去构造一个整体性;而你直接去操作它下面的相对有效的单元。

庄慎 的确,我们并不看重普通意义上的完整性和整体性,有时候甚至会刻意回避它。我们甚至会把一个整体项目,有意识地拆解成局部和片段来增加我们实验的数量,以此来不断地积累经验。我觉得我们现在的学科,很多东西讲不明白,有些东西变得不可描述,但我对此越来越质疑。一个学科如果这么软的话,它很难有很好的发展。我认为它应该变得可描述,哪怕是感性的东西,它都应该是部分可描述的。你为了什么目的,有什么条件,用什么样的方法来做这件事情,是可以很清晰地讲述出来。所以我一直觉得认知和方法是一个整体。

#行动

建立一种反馈,再对其进行改造。

鲁安东 第三点我想说的是行动。当你说行动的时候,你其实是事情的参与者。但建筑学有一个很核心的力量,就是它会指向未来一种理想性的东西,而建筑师是这个图景的给予者。我觉得这个身份很重要,它可以凝聚共识、诱导特定的事情发生、诱导市场去塑造故事。当你把自己视作这个事情的参与者的时候,是不是就放弃了理想的提供者和共识的凝聚者的角色呢?

庄慎 我觉得这只是表明我更注重把设计看成一种工具。无论是认知,还是对未来的担忧,都是想要去寻找答案。就像打游戏,开局一把刀,然后再升级。你有了这个工具,你只能用它去建立一种反馈,再对其进行改造。你首先要知道这个系统有什么问题,它存在的原理是什么,它的规则是什么。这是你既有的工具,或者说是你既有的价值,你要用你的专业使每件事情变得更好。

#本地知识

我要干的工作,应该穿越我所有的职业。

鲁安东 庄慎刚才的比喻,明显是对自己使用的工具有着非常强烈的自觉;这并不是一个建筑师常见的做法。常见的建筑师应该一把刀走天下,这边砍不动,换个甲方继续砍(笑)。这里有个挺重要的潜在因素,就是本地知识库的建立和获取。

庄慎 我其实特别想跟大家交流的,就是你说的本地知识的建立。我们事务所做了这么一个平衡:少赚一些钱,去做我们感兴趣的研究,它可以指导我们的工作。也许这还是太小众了,但我至少可以让大家知道有这么一种方式,可以建立起兴趣和经营间的平衡。我们的兴趣,不会随着我是阿科米星的建筑师,还是上海交大的老师而改变;我要干的工作,应该穿越我所有的职业。

本文版权归有方空间所有,图片均来自讲座PPT或事务所提供。若有涉及任何版权问题,请及时和我们联系,我们将尽快妥善处理。邮箱info@archiposition.com

上一篇:24小时的艺术打卡地:北京宋庄城市客厅微景观设计 / Crossboundaries

下一篇:经典再读115 | 塞恩斯伯里视觉艺术中心:诺曼·福斯特的传记