DOGMA,全球各大建筑双年展的常客,一个鲜有建成作品,却被收录在著名建筑杂志El Croquis中的事务所。

2月10日,事务所创始人之一Pier Vittorio Aureli做客有方直播间,带来主题名为“五彩纸屑”(Confetti)的讲座。这也是DOGMA首次面向中国观众,分享揭秘其别出机杼的城市建筑观。

看似如碎屑般微不足道的小单体,如何释放其“四两拨千斤”的魔力,为城市空间带来积极巨变?在一个半小时的交流中,Pier先以生动的案例,揭开讲座主题“五彩纸屑”的神秘奥义;又与同窗好友兼创业伙伴朱亦民一起,追忆在贝尔拉格的求学往事,并分享DOGMA早期的中国实践。

对谈尾声,Pier又留下一句颇为诚恳的总结:“更好的方式是接受平庸,不要刻意标新立异。我希望通过‘五彩纸屑’的策略来精准地介入设计,将不同事物串联在一起。”

下文为讲座实录

点击视频可查看讲座回放 ▼

△ 讲座部分现场回顾视频 ©有方

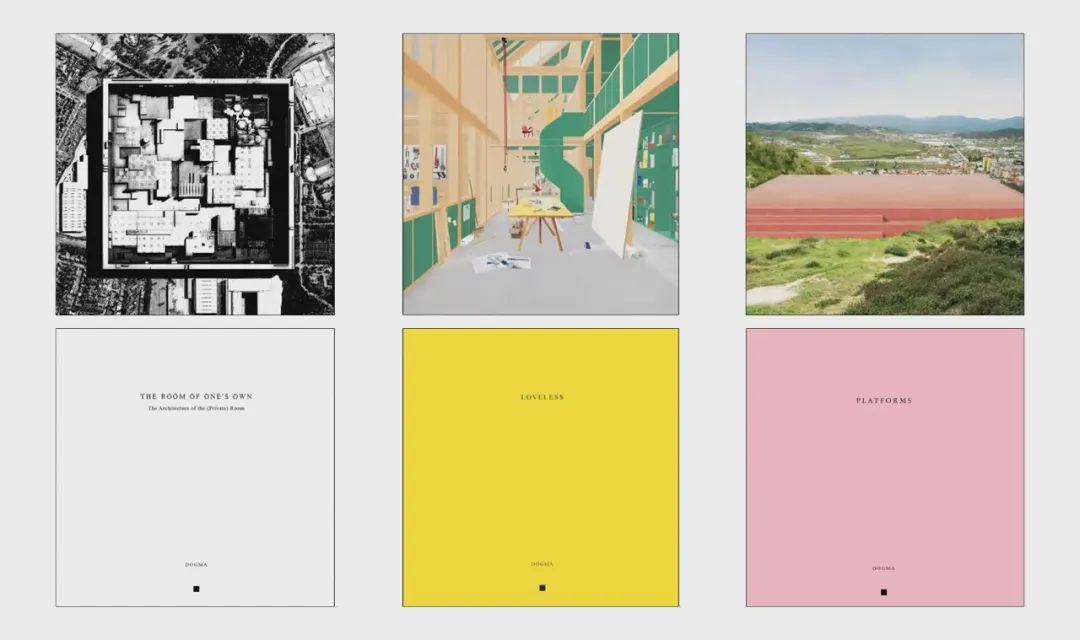

DOGMA是我与Martino Tattara共同创立的事务所,目前共有8人,我们总是有选择性地承接项目,大尺度建筑(特别是与规划相关的项目)、住宅、公共空间,一直都是我们在过去的20年中所专注的三个议题。在项目实践外,我们还进行了大量的研究工作,通常每隔一两年,就会把研究的成果整理成书,因此这些年我们也积累下大量的出版著作。我们是图书这种媒介的狂热爱好者,尽管今天几乎每个人都会使用互联网来学习,但我们仍然相信书籍的重要价值。

△ DOGMA研究议题与著作出版 图源:DOGMA

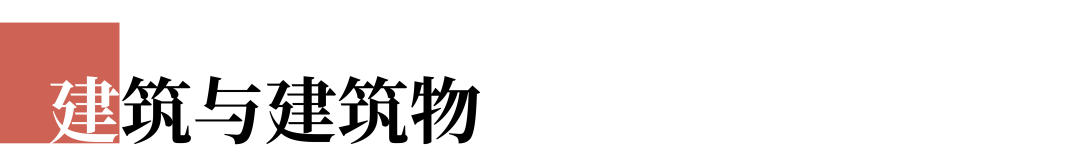

今天演讲的主题“五彩纸屑”(Confetti),也从我们的一本著作中延伸而来。在详细解释“五彩纸屑”一词的涵义之前,我想先引述历史学家尼古拉斯·佩夫斯纳(Nikolaus Pevsner)的观点。他在《欧洲历史纲要》(Outlines of European)的开篇便提出:建筑(architecture)与建筑物(building)的区别可以通过林肯大教堂与自行车架的对比来说明。自行车架是建筑物(building),但绝不是建筑(architecture);而林肯大教堂于全世界而言都具有重要的纪念意义,它可以被称之为是建筑(architecture)。

林肯大教堂设计精美,投资额巨大,且相对于城市它还拥有令人震撼的庞大尺度。相反,自行车架是个非常简陋的结构,造价便宜,在城市中也默默无名,我们甚至都不知道其实际的设计者。所以在某种程度上,自行车架只能算是一座建筑物,而不像大教堂般,在建筑物之上,还成为一座建筑。

△ 建筑物(building)与建筑(architecture)

图源:DOGMA

这些是西方传统中对建筑的定义,现在我想对这个观点做出些改变:如果自行车架也是建筑,或者说在我们日常生活中随处可见的普通物件,被赋予一层建筑真正的“血统”,又将会怎样?像栅栏、人行道、台阶、自行车架、长凳、凉棚、公交车站灯柱,甚至是小瓷砖,这些身边数不胜数的日常元素,却往往被我们所忽视。我们从来都不会将它们视为建筑,但事实上,建筑的范畴远不止于此。在今晚的讲座中,我们试图论证这些元素身上的“建筑性”。

△ 日常中微不足道的“五彩纸屑” 图源:DOGMA

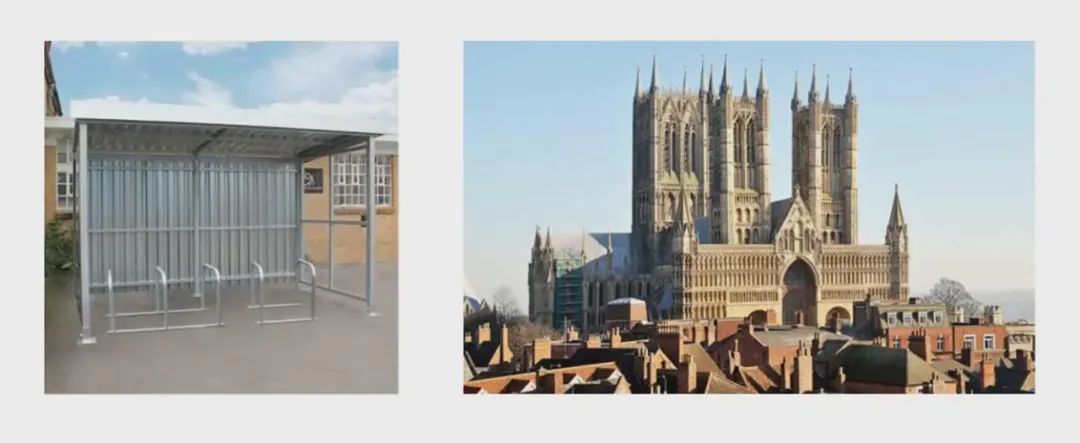

我们向这些元素引入了“五彩纸屑”的概念——这些庆祝在活动中常用的小纸片,既十分廉价,也没有什么特殊的功能价值。但这幅意大利艺术家Tano Festa的画作已经点明了我们的想法。在某种程度上,“五彩纸屑”是种非常微小的建筑学理念,它们有着一致的形状和形式,在大量并存的情形下才会发挥出作用。

△ Tano Festa, Confetti, 1981 图源:DOGMA

就建筑而言,这些“五彩纸屑”是我们在城市中所能遇到的最微不足道的元素,大多数时候它们都被直接放置在地面上。例如对我来说,长凳就是“五彩纸屑”的一种最明确的体现形式。当然也不止于长凳,这些元素经常被建筑师们所忽视,因为建筑师总是只将它们当作建筑物来看待,把想象力集中在建筑物本身的设计上。

这些建筑物通常都是在真空的环境中被设计出来的,在这种情况下,土地本身就变得特别被动,建筑物也就失去了它的意义。而“五彩纸屑”恰恰相反,它很少是一个建筑物,通常没有明确的内外部之分,但还是会有一个非常具体的形式。

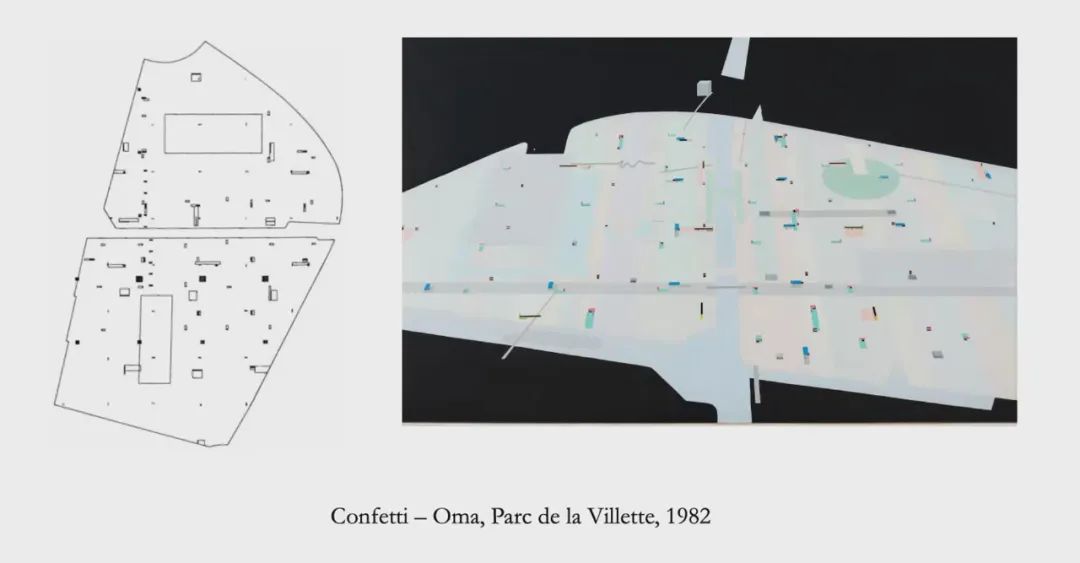

现在我将分享一些具体的例子,来对建筑中的“五彩纸屑”进行说明。首先就是最有趣的一个案例,来自OMA的巴黎拉维列特公园竞赛方案。我们选用“五彩纸屑”一词来指代这种介入建筑或城市的做法,就是受到OMA这个方案的启发。

方案的层次非常丰富,其中的一个做法是将场地上的整体功能拆解为一个个微小的物件。这些物件多为平台和构筑物,并被OMA命名为“五彩纸屑”。尽管在尺度上这些元素与广阔的公园间对比悬殊,但基于策略性的排布方式,它们对整个区域释放出强有力的作用。

我们的设计也试图用一种不同的方式去遵循这一逻辑。具体而言,“五彩纸屑”可以是张非常简单的长凳,也可以是与土地相关联的构筑物。例如,当丹麦艺术家Per Kirkeby的砖构雕塑被放到户外展示时,它们就成为了景观的一部分。

△ OMA拉维列特公园竞赛方案与Per Kirkeby的砖构雕塑

图源:DOGMA

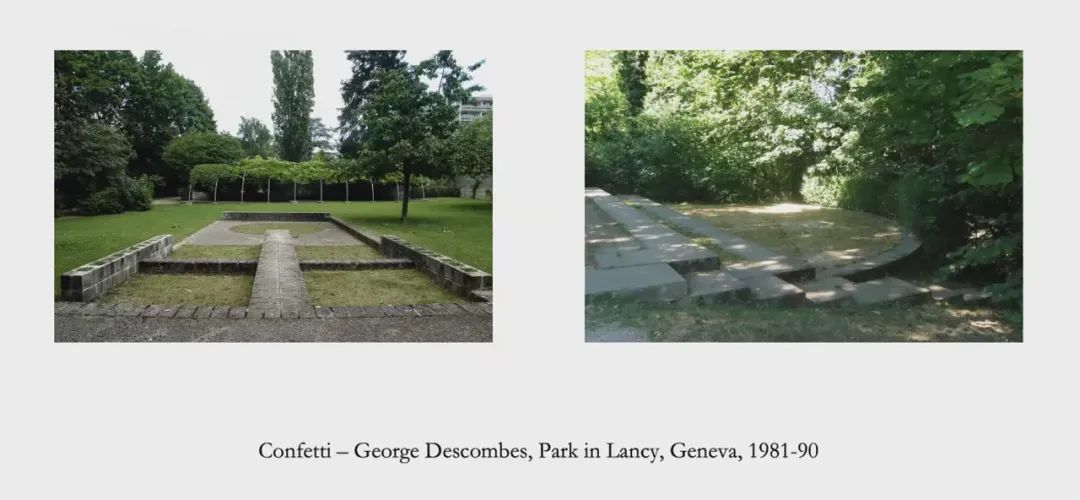

而在景观建筑师George Descombes的朗西市的索维公园项目中,“五彩纸屑”又变成了如平台、凉棚、沙坑、运动场等非常基础的建筑形式。公园的形式颇为简单,由混凝土块建造。这些形式都很抽象,但在我看来却非常有力。除了一处小塔之外,其余都不是传统意义上的建筑物。然而你可以看到建筑的存在,同时又能感知到它与环境的强劲关联。

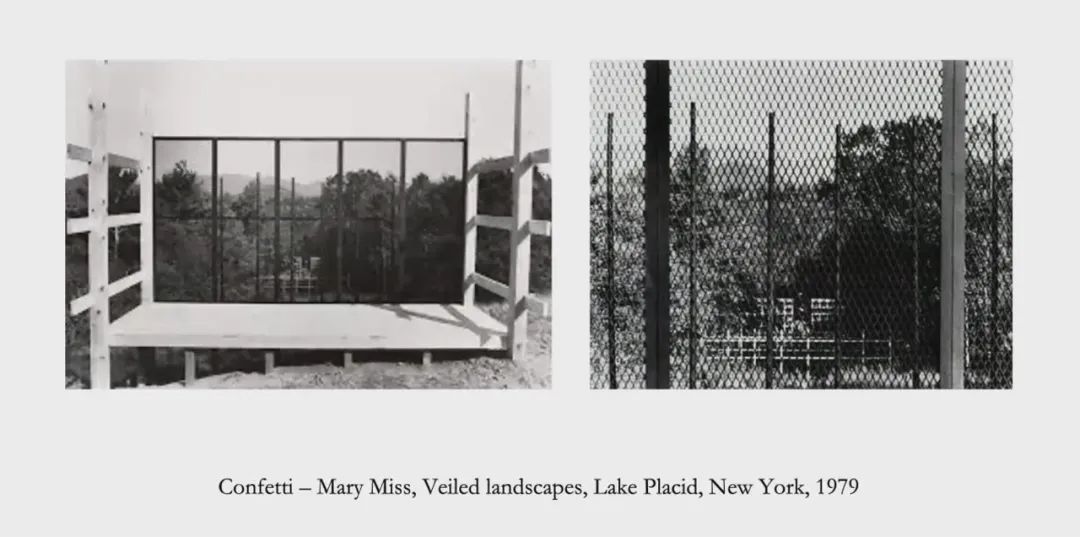

“五彩纸屑”也可以是墙壁或栅栏。在Mary Miss于普莱西德湖的艺术作品隐蔽的风景(Veiled landscapes)中,普通的栅栏被“建筑化”,以克制的方式,在尊重栅栏自身简单特性的同时,实现出了丰富的效果。

△ 索维公园与作品“隐蔽的风景” 图源:DOGMA

我去年夏天在意大利加尔达湖畔的时候拍摄下了这样一张照片。尽管不了解这处景观的设计师,但我被眼前的美景深深地震撼了——山水之间,无需其他,一块简单的线性元素就已足够。对我来说,这就是建筑最有力的体现。“五彩纸屑”就是努力想把建筑简化为最简单的术语,但通常简单的术语却是真正构建建筑理念的最佳方式。

最后一个小例子是古罗马的里程碑。里程碑虽是个非常常见的物件,但这些古罗马的里程碑相当精美,在记录里程之外,成为长路上的一种仪式化的存在。“五彩纸屑”就像这些里程碑般,通常都是非常小的元素,但因为周期性地重复分布,它们能够体现出一种强烈的共性,在广泛的区域中触发影响。

△ 加尔达湖畔观景台与古罗马里程碑 图源:DOGMA

分享完上面的这些例子,我想现在应该可以对“五彩纸屑”给出一个定义:不是空间(spaces)而是地方(places),不是事物(objects)而是标记(markers),不是建筑物(buildings)而是存在于建筑物之间的微观事物,我们可以把这种观念,带入到从大到小各种规模的建筑间的考量;“五彩纸屑”不是独特(unique)而是相似(similar),所以让它们聚成群体就变得非常重要;最后,“五彩纸屑”也不是城市和乡村的专属,它们广泛存在于两者当中,无论处于何地,“五彩纸屑”的本质都不会变。

“五彩纸屑”的这些特质,在我们的项目中都有很明显的体现。接下来我就将通过5个我们自己的设计来展示“五彩纸屑”的作用方式。

Zeus, Waterfront Pineta in Vlora

阿尔巴尼亚,2014

DOGMA与埃利亚·增西利斯(Elia Zenghelis)

第一个项目是对阿尔巴尼亚弗洛拉市的一个滨水区进行改造。长期以来,大量的私人建筑与期海平面的上升让海滩的面积不断萎缩。我们试图寻求一种手段,对这个非常长的海滩进行重新组织。

这种手段即为码头。这些简单、线性的码头,几乎将大海变成了一个人工水池。码头间相距350米,使用木材建造而成,最终将成为面向大海的公共空间。这些码头就是“五彩纸屑”,虽然码头的尺度并不小,但与整个片区的规模相比,它依然算得上一种比较小的干预。

△ 弗洛拉市滨水区现状(上)与平台设计示意(下)

图源:DOGMA

我们又在城市与海滩间植入了一片松林,以形成一道清晰锐利的边缘。一条林荫大道串联起所有码头,其也是海滩与松林之间的边界。我们想用松林隐藏起紧邻海滩的所有建筑,并利用松林的一部分去建造对海滩几乎没有影响的公共设施。

作为项目中最重要的元素,码头被我们设想为一系列可以活动的平台,它们可以是体育设施、开放影院和剧场,也可以是开放泳池,外观相似,但承载的功能各异。如模型图片中所示,建筑被还原到其最本质的状态,即为一个非常长的平台,直面大海,后方即是森林的边缘。

△ 平台、大海与松林 图源:DOGMA

整体的设计就是如此简单,我们尽量避免任何如墙壁或其他形式的隔断。我们在渲染图中也着力呈现出一个平坦且抽象的码头,以还原出我们这种简单的想法。干预的痕迹极其微小,场地的主角几乎都被让位给了大海与松林。在某种程度上,“五彩纸屑”的基本策略之一,就是让建筑战略性地“变小”,以支撑起一个更大的环境。

Via Giulia Augusta, Transformation of Via Giulia Augusta in Aquileia

意大利,2018

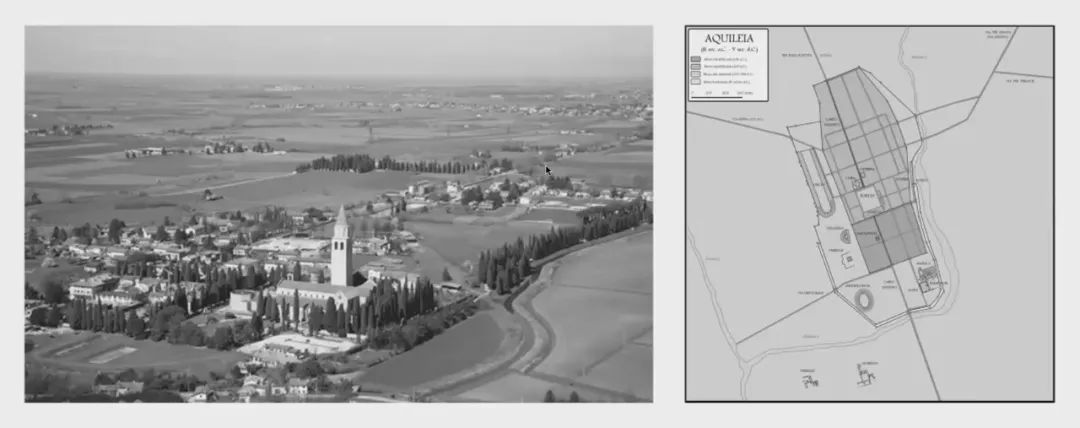

这是一个道路改造项目。项目所在地阿奎莱亚是意大利北部的一座历史重镇,有着众多的考古遗迹。小镇被Via Giulia Augusta古道横穿而过,这条古道曾是古罗马的要道之一,如今大多已被废弃,只留下很少的路段仍被继续使用。此外,从图片上也可以看到,小镇的周边和道路的两侧都种有茂密的柏树。

因未设置人行道,这条古道目前来看十分危险,小汽车和卡车穿梭不断,对行人来说极不友好。所以,这次设计旨在为整个遗址片区尤其是古道区域提供一个无障碍方案,改善原本消极的空间体验。

△ 阿奎莱亚全景鸟瞰及地图 图源:DOGMA

我们的项目实际上是基于古罗马的网格系统。所有的罗马城市与中国古代的都城一样,总是基于网格展开布局。如图中所示,网格系统也延伸到了阿奎莱亚镇之外,调节着城镇周边的景观。

我们的设计主要都在这条古道上,但为了让整个遗址片区都能与古道顺畅相通,我们决定从古道向城镇进行路网延伸,并在道路的交叉口处进行标记。而标记的方式非常简单,就是在十字路口上去种柏树。人们虽然可以感知到这种空间网格的存在,但这总感知非常自然,并没有依托非常强烈的形式。

△ 通过在十字路口种植柏树以对网格系统进行强化

图源:DOGMA

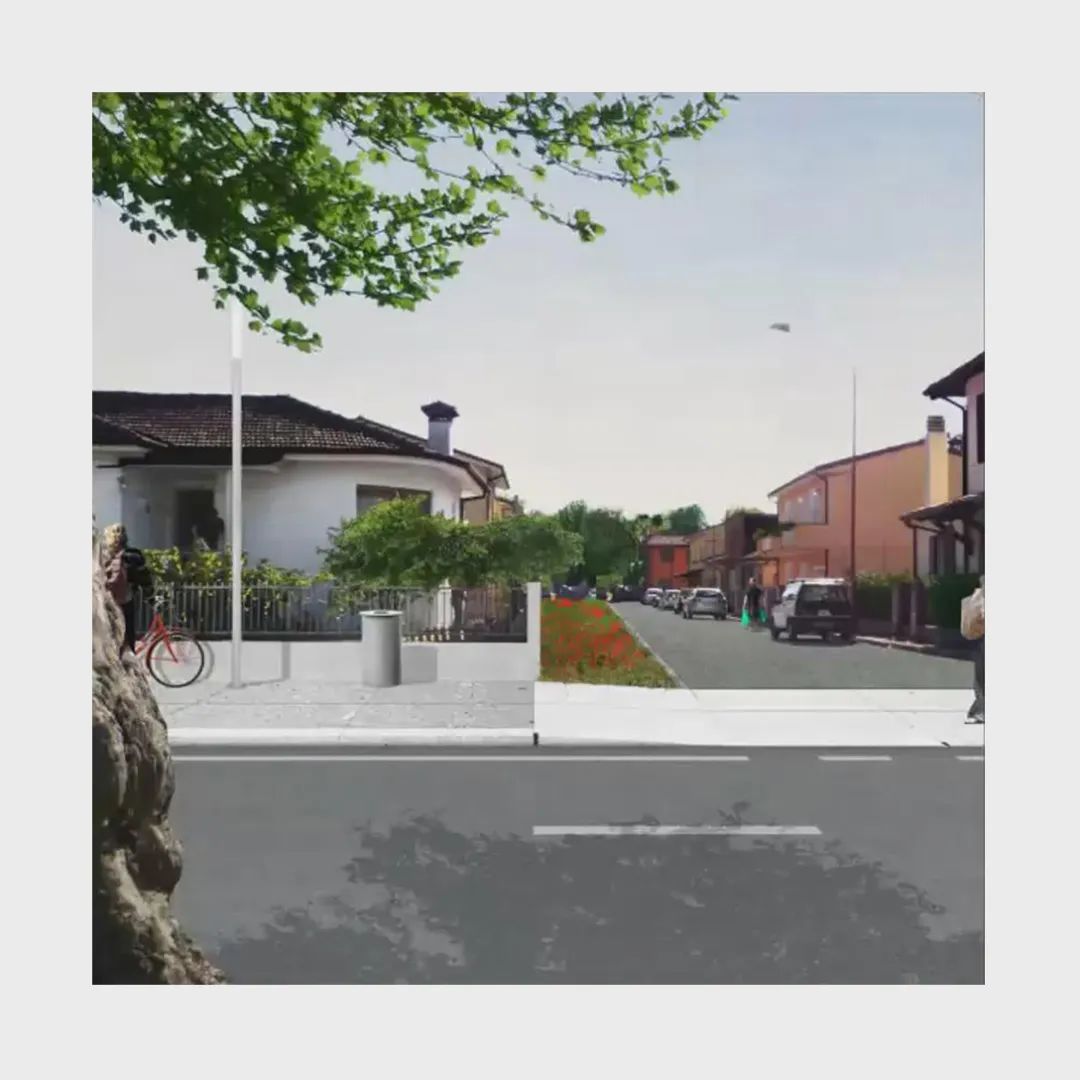

关于项目的重点——道路的设计部分,我们打算完全重建,并在网格上按一定的间距来置入一系列的小缓坡,以降低汽车的通行速度,避免危险,同时为修建人行道提供条件。因此,项目基本上是一个简单的人行步道设计,再通过这条新步道来承载一系列的元素,重建景观。

我们将“五彩纸屑”按照一定长度分布在网格之上。在这个项目中,“五彩纸屑”指得都是如长椅、数目、自行车架、停车场等寻常的物件,但恰是这些普通的物件能让古老的景观得以重现。所以从某种程度上说,道路的景观与我们的建筑越发相似。除了小缓坡,你可以看到道路旁的墙壁是如何演变成壁龛,供人们来了解遗址区域与遗址博物馆的要点;还可以看到一些道路被更换了材质,以体现遗址点及广场等重要的空间。

△ 部分节点改造方式示意 图源:DOGMA

实际上,这些都是非常小的干预措施。然而,相似的材料和不断出现的“罗马标识”(Roman marks)将其贯穿,组织建立起了一个整体。这些形成了一系列以路径为主的图像,人行道在项目中就像一条线般串联起整个项目。

所以,这就是“五彩纸屑”逻辑的体现:各不相同,但会反复出现。你能看到所有的元素都成为了人行道的一部分,它们以一种相对抽象的形式出现,并以此更好地融入景观。从整条街的角度看,它们其实就是一些最为稀松平常的构筑物,但从某种程度上来说,它将整条街作为一个整体,贯穿始终。

△ 行道部分改造效果图 图源:DOGMA

Opposite Shore, Paths and Public Infrastructures in Dender Valley

比利时,2020-21

这是一个范围更广的城市改造项目,因为有住宅的部分,所以项目的规模非常庞大。但今天的讲座不会对住宅进行讨论,我想把分享专注于公共空间的部分。

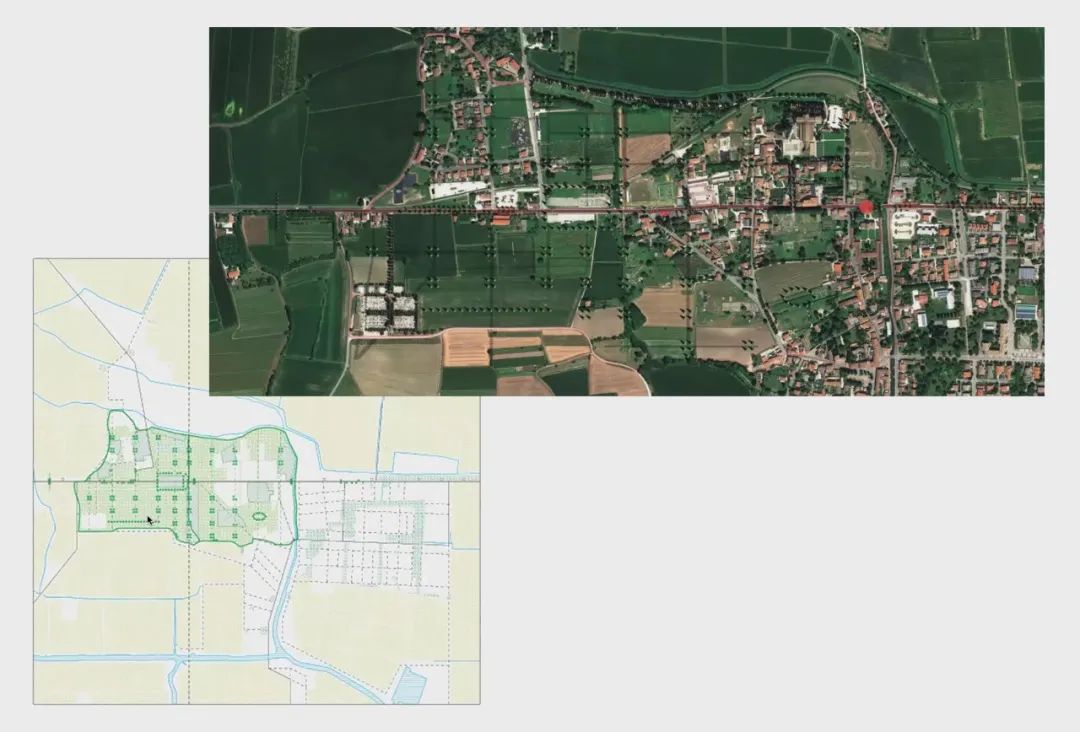

比利时城市扩张的速度,在全球中都可以排进前列。在此进程中,很多小城镇相互交融,没有显著区别。丹德谷也属于这种情况,从卫星图上看,能显著串联起繁多元素的便是山谷,也就是丹德河两岸的空间。

城市的无序扩张带来的首要问题是随处遍布的建筑物。许多原始的天然土壤被硬质的材质所覆盖,就带来了诸多的环境问题,比如地面排水能力退化而促生的洪涝灾害。第二个问题,是这样一个位于欧洲中心的区域,居然缺少任何形式的公共空间。不幸的是,许多被城市蔓延影响的区域都如出一辙,土地基本被房屋和道路覆盖,几乎没有太多空白。

△ 丹德谷场地现状分析及实景展示 图源:DOGMA

因此,我们将改造的工作拆解为三部分,这次先只分享前两个部分,与住宅相关的第三部分不做展示。

第一部分是清理与拆除围栏。在对于这片几乎没有空隙的场地进行深入测绘后,我们提出了一个渐进式的策略——首先,设计方案提倡将私家花园集体化,拆除围栏,并改造临近建筑的区域,以使空间完全通透。尽管听起来它的技术性非常强,但这一操作聚焦的完全是建筑物间的铺装方式。

我们为此提出了一系列可能的措施,也在实际的场景中进行过测试。像瓷砖、小径、道路这些非常普通的事物,在此时就会显得多么地重要,它们既解决了排水问题,又创造出丰富多样的形式。这些建筑物之间曾经毫不起眼的存在,也得以化被动为主动,成为一种实际意义上的“建筑”,在未来还可以指导建筑物的建造与排布的方式。

△ 铺地设计策略及改造前后效果对比 图源:DOGMA

项目设计的第二个部分是公共空间的分布。相对于在城镇中心建造大型文化建筑的常规方式,我们反其道而行之,没有把城镇当成单一的中心,转而将其视为更长连接体的一部分。我们以河流为山谷的主轴创建了一个阶梯系统。它实际上是一个穿越山谷的路径,上面分布着一系列极小尺度的公共空间。因此,这些细长的路径串联起不同的聚落。通过这些路径,将公共空间尽可能均匀地分布在场地上,就是我们最真实的目的。

这些图片着重标记出“五彩纸屑”的类型与分布位置:路标、长凳、垃圾点、公交站、棚屋、“房间”、桥梁。这个“房间”,一个传统意义上的建筑物,看似与“五彩纸屑”的理论相悖,但在这个项目中我们确实认为它是一个建筑物。这个“房间”是一个护理中心,与周边的建筑相比,它的规模非常小,所以依然可以被归结到“五彩纸屑”的范畴中。由于对材质的控制,虽然这些“五彩纸屑”形式各异,但它们仍体现出了设计语汇上的共性。

△ 公共空间分布与类型示意图 图源:DOGMA

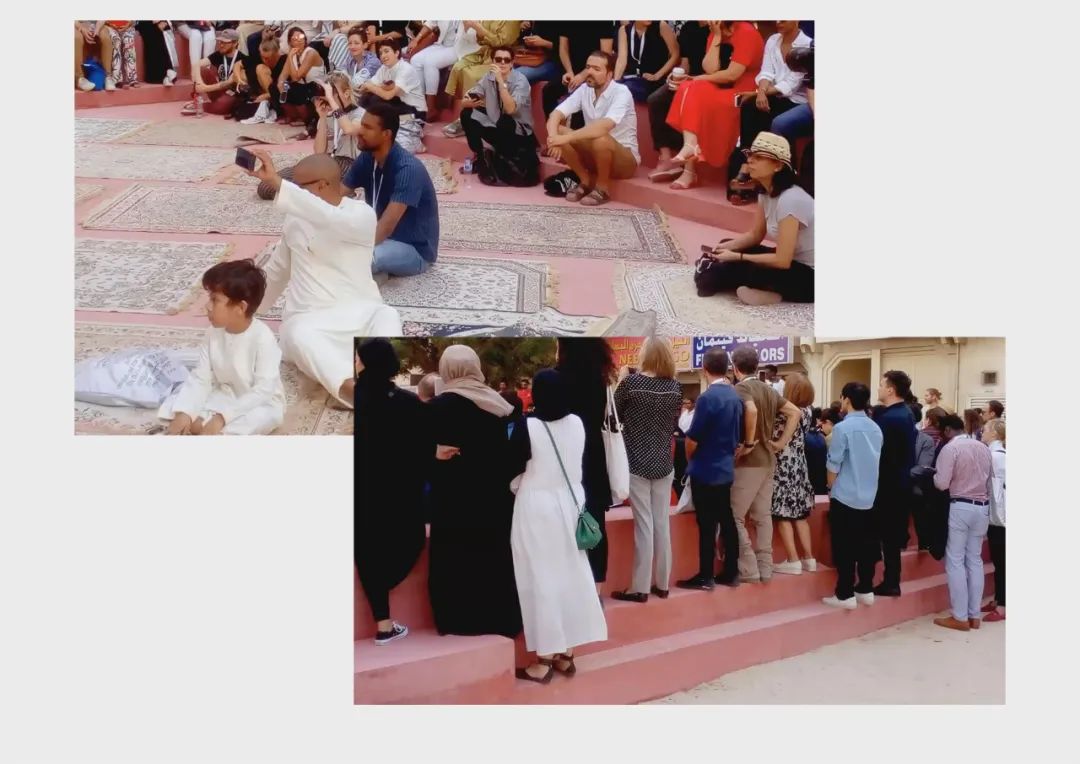

Primary, Public Space in Sharjah

沙迦酋长国,2019-20

这是一个在阿联酋沙迦市的小型公共空间,也是沙迦建筑三年展的参展项目,我们既要设计一个公共空间,同时又要组织一个小型展览。

我们采用了一种非常感兴趣的设计原型——平台,对我们来说,它们也是一种很典型的“五彩纸屑”。一般来说,它们不是一种真正的建筑物,实际上却是在地面上的介于土地与实际使用之间的结构。

平台在建筑设计中也有着浓厚的历史渊源。从新石器到现当代,我们都可以找到这种建筑文化的踪迹:从支撑古代印度河流域的城市的巨大平台,到佛教中的长廊(Cankamana);从古希腊剧场的雏形打谷场,到密斯·凡·德罗在他所有建筑作品中刻画的经典平面(plains)。平台身上的简单性也令我们着迷,它谦逊却强大,平凡但恒久,阿尔多·凡·艾克的儿童游乐场就是其中的一个典型的范例。

△ “平台”概念与公共空间建成实景 图源:DOGMA

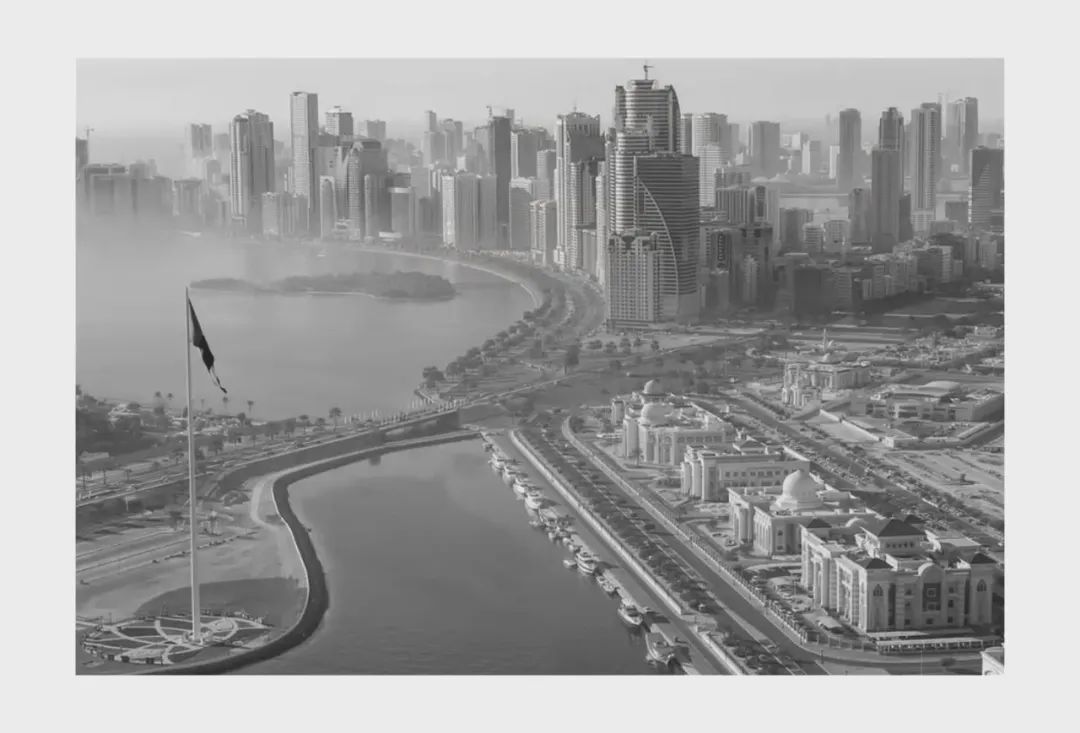

沙迦和阿联酋的诸多城市一样,缺乏公共的空间。就像照片中呈现的那样,沙迦的建筑通常都很庞大,建筑之间几乎没有留下什么空隙,仅存的空隙也多为沙地。另外,人们对户外活动依然有着热烈的需求。因为炎热的气候,人们都喜欢把活动的场所选择在一种尺度较小的空间。

△ 鸟瞰沙迦城 图源:DOGMA

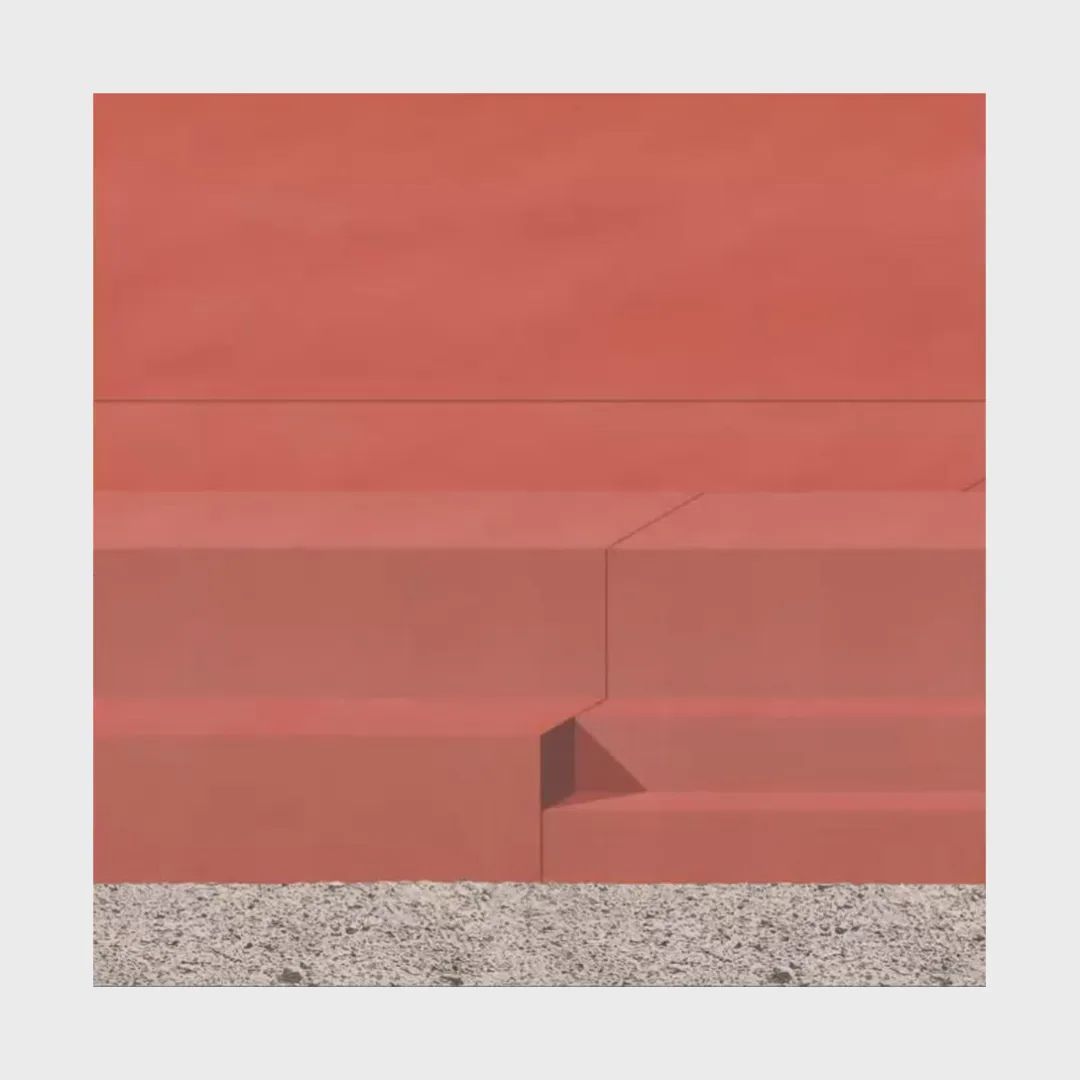

我们的项目就是为了满足沙迦的这种需求与矛盾。这个红色混凝土平台,呈一个边长为25米的正方形。我们希望塑造出一种原型,并可应用于不同的空间,而平台就是我们最理想的建筑类型。这个平台从地面上微微抬起,且拥有一个相当巨大的边缘。边缘非常重要,因为平台通常是可见的,但不是非常明显的存在,所以平台的厚度以及其与地面的关系也就变得同样重要。

我们希望能在这个平台上体现出纪念性,因此吸收了金字塔的叠加意象。其实这种形式与意象在中国的古建筑中也很常见,但在这种情形下,平台的上方不应该有任何东西,它应该维持一种比较纯粹的姿态,对场地进行一种构建。所以我需要强调,“五彩纸屑”不是一个事物,而是一种重要的标记。

△ 平台细部示意 图源:DOGMA

这些照片也令我感触颇深,当平台被使用时,它就好似消失一样。而这也是我们的一种强烈的想法——建造一座可以消失的建筑,它不需要总是可见或存在,但能成为一种非常强大的框架。既可以是一个很有力的建筑,也能够自然地消隐于环境。

△ 公共空间建成实景 图源:DOGMA

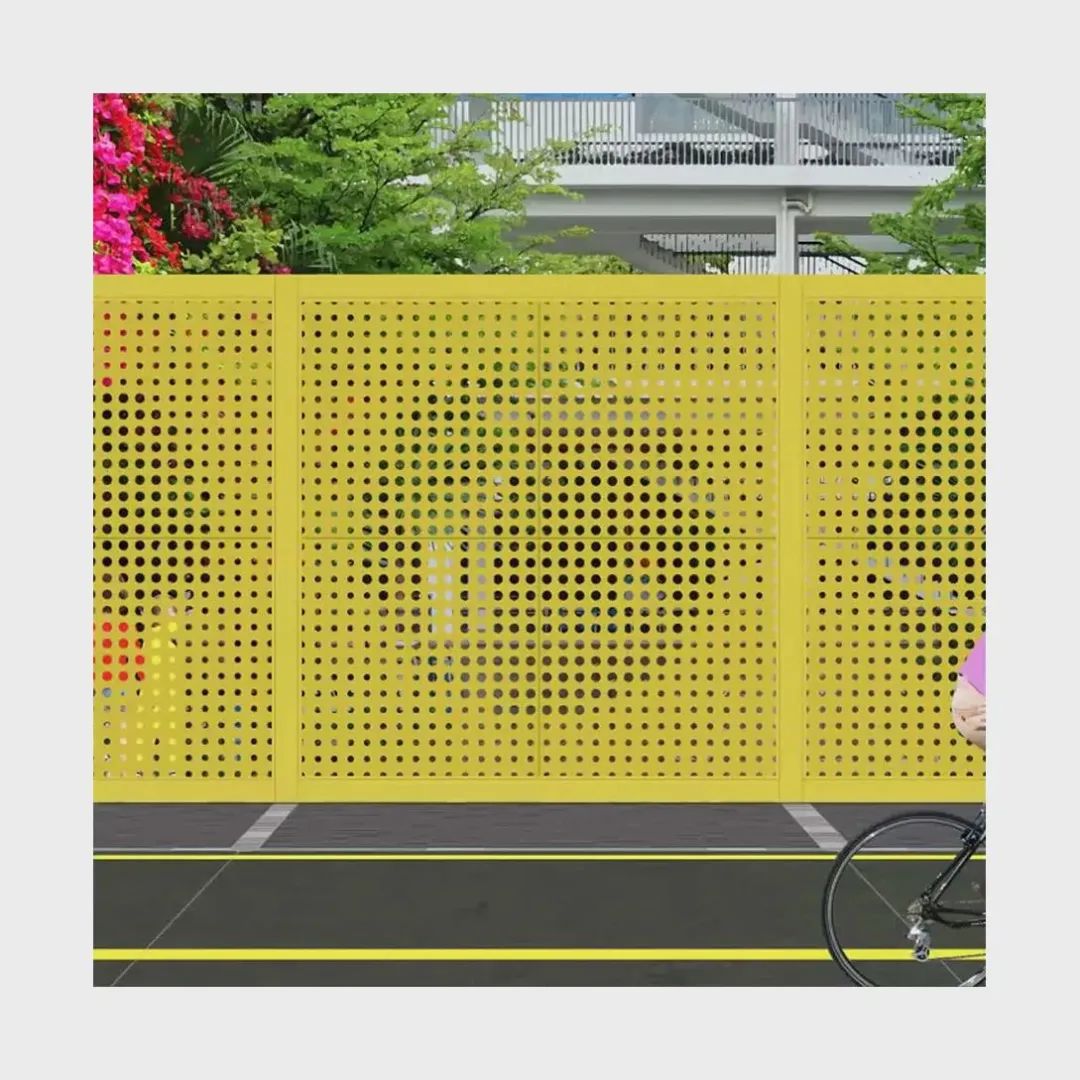

Spring Rain, Fence, Portico, Wall and Staircase for Qianhai Harbour School, Shenzhen

中国,2022

DOGMA与图岸建筑设计

最后一个是我们和图岸建筑设计合作的项目,我们为这所学校重新设计了楼梯和围墙。这是一次非常温和的改造,也很符合我们对“五彩纸屑”的理解。

场地有着非常强烈的高差关系,由于整个前海片区采用了立体交通系统和高架地面层的城市空间,校园用地呈现出一种凹陷在高层住宅、裙楼、地铁用房、高架路之间的状态。另外,校园的门卫室与防止高空坠物的棚架也被纳入到改造的范围中。

△ 改造后鸟瞰图 摄影:ACF域图

和我们既往的项目一样,我们希望构建一个尽可能简单的架构,在这次设计中选择的就是围墙。我们想将围墙、棚架、绿植墙、楼梯等不同元素进行整合,并将其想象成一个连续的结构。这是我们在设计之初就已经涌现出的强烈意图,也是“五彩纸屑”的基本逻辑之一。因为拥有一个构建结构的指导原则,所以“五彩纸屑”并非独特,呈现的结果总是相同的。

△ 同一架构串联起校园各设计元素

图源:DOGMA

校园的围墙由一种模块化的结构组成,也只是用了圆形与正方形两种最基本的集合图形。棚架的另一侧就变成了让绿植攀爬的载体。我们的想法就是以同一种解决方案去创造一套架构。这些设计的效果总是依托于重复的作用,这也正是“五彩纸屑”发挥作用的一个关键性逻辑之一。目前只有围墙和棚架的部分已经建成,我们也期待项目能够尽早全部完成。

△ 模块化结构单元设计示意

图源:DOGMA

—

对谈环节

△ 对谈部分现场回顾视频 ©有方

朱亦民 这大概是Pier Vittorio Aureli(后简称为“PV”)第一次在中国媒体上进行讲座,我想先聊一下我们相识的契机,以及早期在中国的合作。

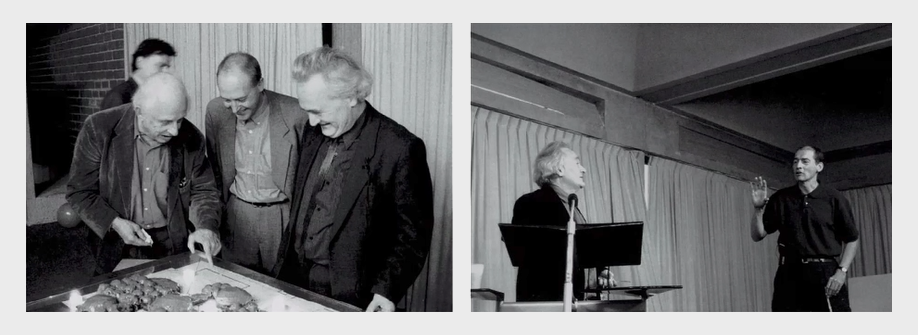

# 贝尔拉格往事

朱亦民 大约23年前,我和PV相识于阿姆斯特丹贝尔拉格建筑学院(The Berlage Institute)。学院创始人阿尔多·凡·艾克(Aldo van Eyck),是我们学院的“精神教父”。另一位创始人是赫曼·赫兹伯格(Herman Hertzberger),他曾是凡·艾克的学生和追随者。

△ 左:凡·艾克与赫兹伯格;右:赫兹伯格与库哈斯在1994年“点城市”(Point City)大师课 图源:朱亦民

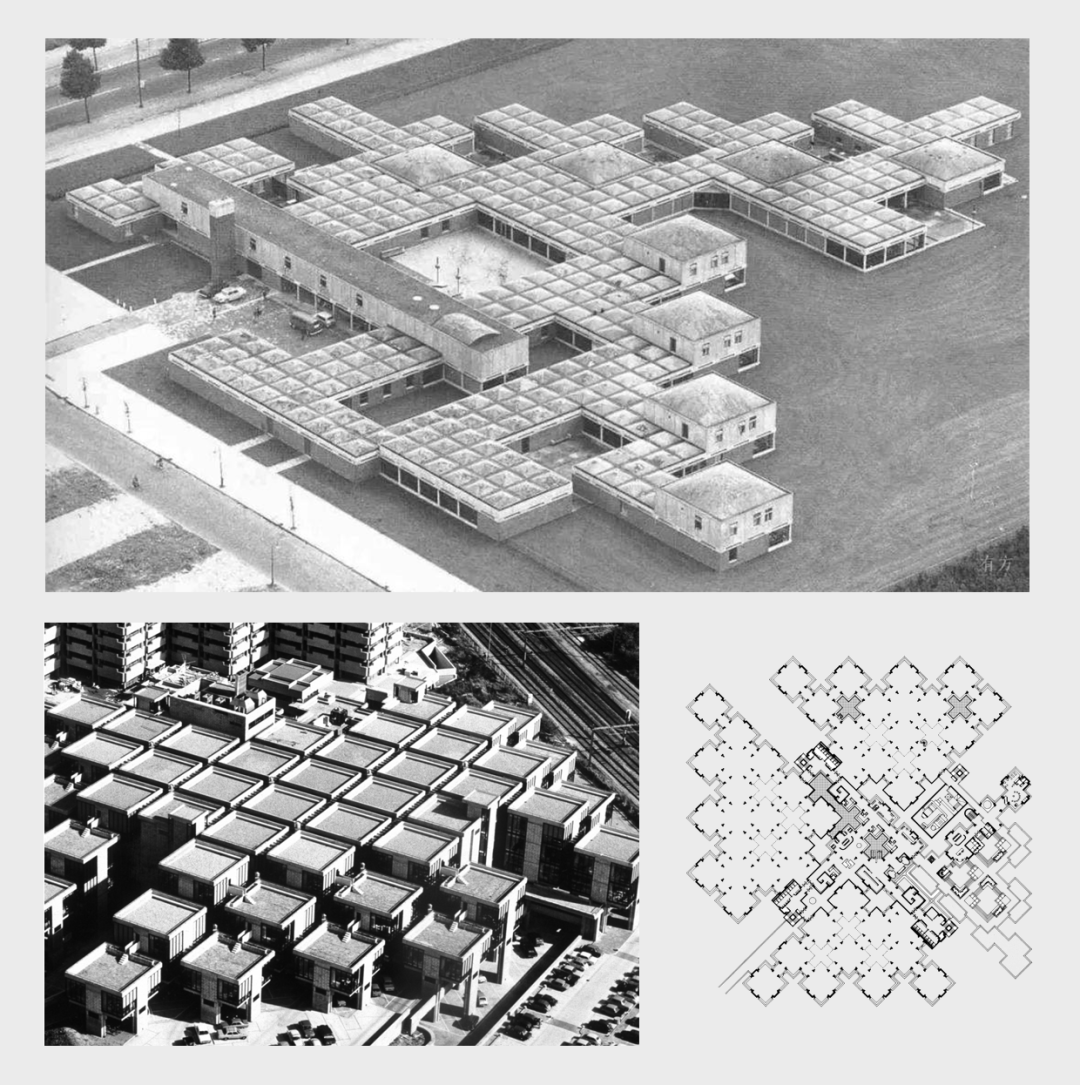

阿姆斯特丹孤儿院,由凡·艾克于1950年代中期开始设计,赫兹伯格在1990年早期对其进行了改造,并将贝尔拉格建筑学院迁至该建筑内;由此,这个建筑便成为了学院的起始点。最开始学院规模还很小,只有二、三十个学生。但十年后,它已然成为了荷兰建筑发展过程中的一个国际化的平台,吸引了很多知名建筑师加入到学院的教育和研究事业中。

赫兹伯格设计的中央贝赫保险公司总部大楼,则建于1970年代,是荷兰结构主义建筑的代表作。学院早期便很大程度上受到这些社会民主主义建筑师的影响。

△ 上:阿姆斯特丹孤儿院 图源:wikiarquitectura;

下:中央贝赫保险公司总部大楼 图源:朱亦民

在2000年初我入校的时候,正处于转变的高潮时期。当时整个建筑体系推崇一种叫做新自由主义(neoliberty)的思潮,尤其是在城市规划/设计方面。那个时期极具争议,同时对我影响颇深,我有幸见证了各种观点的激烈交火,例如盛行的“超级荷兰”(Super Dutch)运动风潮与南欧及拉美文化的对立两极。我从中学到了很多,改变了过去的很多观念。

我们的导师埃利亚·增西利斯(Elia Zenghelis),也对我有非常重要的启发。在2002年我毕业时,我与PV一同去布鲁塞尔拜访了他,这也成为我们合作的起点。

△ 朱亦民、PV与导师埃利亚·增西利斯 图源:朱亦民

# DOGMA早期的中国实践

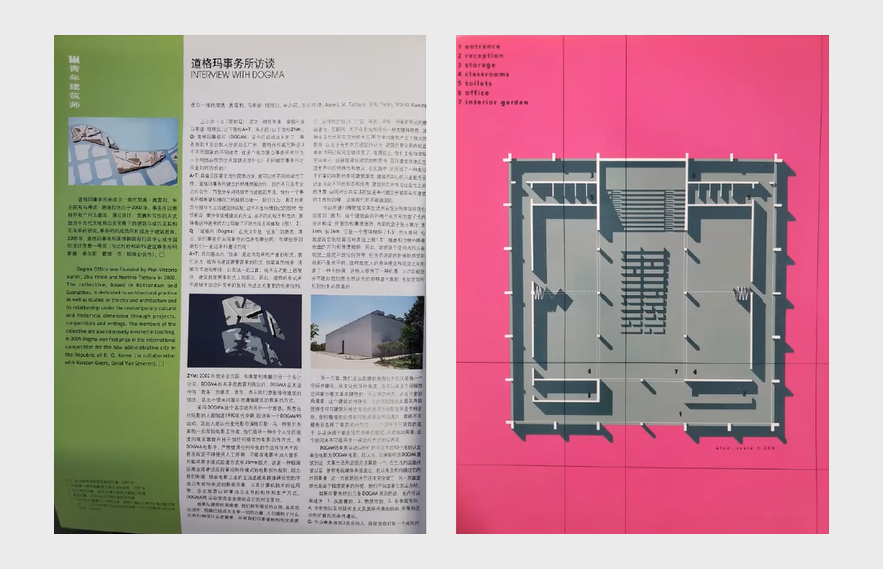

朱亦民 我们一起在中国做了好几个项目。其中一个是万科开发的幼儿园项目,设计于2003年,属于DOGMA非常早期的实践之一。不难发现,它与阿尔多·罗西(Aldo Rossi)设计的学校有着类似的建筑语言。然而这个项目并没有成功落地。

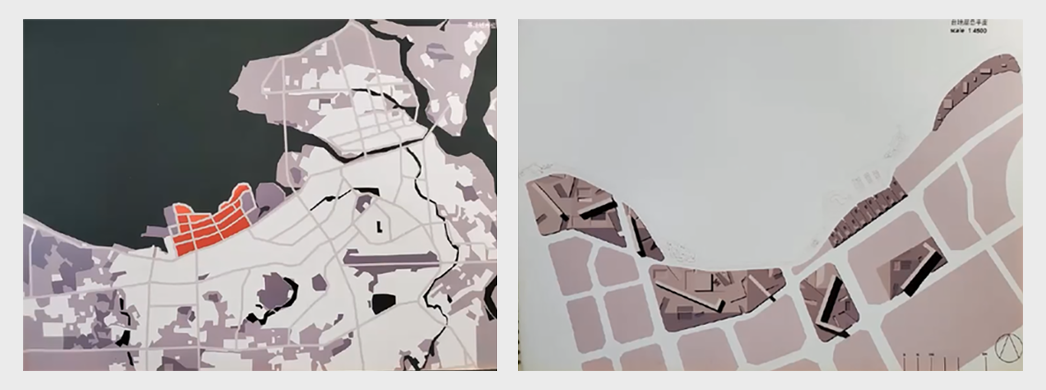

另一个是位于海南海口市的大型城市设计,时间是2003年至2004年间。这个项目也只停留在了很初期的设计阶段,因为即便对于当今的中国城市文脉/肌理来说,这也是一个非常激进的项目,所以它不会真的被实施(笑)。

对此我很想了解,你是如何看待这些早期的设计实践?是否有一些理念你在之后的实践中做了进一步的诠释?

△ DOGMA中国杂志采访,万科幼儿园项目

图源:朱亦民

PV 在幼儿园项目中,我们采用方形做设计。这是我们实践中常用的形式,即简单的建筑原型,20年来几乎没有改变过。然而这也被认为是我们设计中最具争议的点,我们因此受到过广泛的批评。但我们还是坚信,简洁的建筑语言才是设计的本质。

海口这个项目,我们的概念则很强势,即用大平台来调节滨水区和建筑之间的关系;利用大平台也是我们一贯常用的手法。我们在此引入了步道等各种设施,希望能增加更多的公共空间。

△ 海口城市设计项目 图源:朱亦民

朱亦民 回到“五彩纸屑”这一概念,它其实对中国城市发展有一定参考性。目前,中国城市化发展进程已完成了第一阶段,这意味着大规模建筑群的建设已基本完成。可以预见的是,未来中国城市的发展,部分干预的策略可能会成为一种主流操作手段;你在深圳的前海港湾小学更新项目便很好地印证了这一点。我很期待这个项目的建成。

△ 深圳前海港湾小学更新设计 摄影:ACF域图

# 越努力远离平庸,越平庸

朱亦民 你在去年的专著中曾多次提到了“同质化”(similarity)这一概念。你如何看待它?你认为“同质化”与“平庸”(banality)之间是否存在联系?

PV “同质化”是建筑业面临的问题之一,大家总是试图回避;但这并不是最好的解决问题的方式。同样对于“平庸”而言,我也从来不认为这是负面评价。人们总是希望通过某种更刺激、或更高级的手法来远离平庸,但却并不如人意——你越努力远离平庸,结果只会越平庸。

所以对我来说,更好的方式是接受平庸,不要刻意标新立异。“五彩纸屑”便是我对此的回应,我希望通过这种策略来精准地介入设计,同时不会太过。我相信它可以将不同事物串联在一起:不是让事物与众不同,而是保持其连贯性。

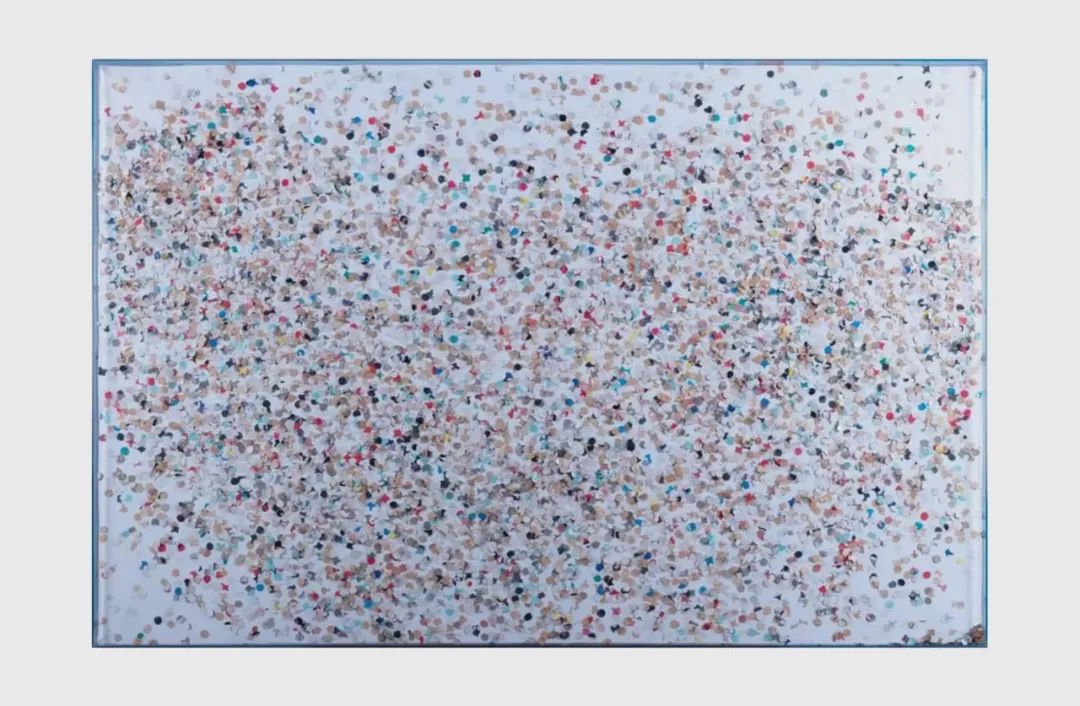

△ Pier Vittorio Aureli(左);朱亦民(右)

朱亦民 我认为在这一观点下,如何界定平庸也与公众价值观有关。

PV 是的,要回答这个问题很难。我做过很多有关公共空间历史的研究。尽管它的概念很简单,但至少在欧洲,它是非常复杂且充满争议的。

人们一直在城市中移动,穿梭于他们甚至无法理解或掌握的空间。因此对他们来说,公共空间的清晰可辨非常重要。在我看来,公共空间的特征,或者应该成为塑造其特征的要素,应该是可识别性(legibility),这也是我们希望在项目中实现的。我们会阅读、理解场地中可操作的元素,并着力于让它们更易辨认。

△ 讲座现场 ©有方

本文版权归有方空间所有,部分图片由主讲人提供或来源事务所新作发表,版权均归原作者所有。若有涉及任何版权问题,请及时和我们联系,我们将尽快妥善处理。邮箱info@archiposition.com

上一篇:OMA日本首座摩天大楼:虎之门之丘车站大厦即将开放

下一篇:BIG竞赛获胜方案:Prisma大厦,深圳前海新地标