8月15日晚,由北京大学建筑学研究中心副教授董豫赣主讲的讲座《栖居五论》在有方空间举行。这也是有方论园系列的第10期。

当晚,演讲厅的过道都被挤得满满当当。开场前,大家已顾不上临时跳闸带来的闷热,只一心找寻可插空的“一席之地”。

“既然老天耽误了十五分钟,我就再耽误大家二十分钟”,董豫赣这股分享干货的激情,就如他那热衷提问的劲儿一样,尽可能地想把一些问题搞清楚、讲透彻。在他看来,《栖居五论》是比较费功夫的一章,正好是西方建筑学向中国园林学的转折点,自然也就错综复杂。直到演讲前一个小时还在调整内容的他,每一次讲都还是会有新的延展。

董豫赣从“上帝已死”的西方现代建筑语境下,空间造型的诗意如何表达切入,探讨不同文化对空间诗意的差异性表达,最终导向讨论的核心,追溯中国园林背后所积聚的文化力量以及栖居的诗意经验。这或许能够指导我们重构当代日常栖居的诗意实践。这场讲座已跨越了建筑学的范畴,而是将栖居放置于宗教、文学、哲学等更广阔的语境下来探讨,来自海德格尔、博尔赫斯、谢灵运的理路在此交织碰撞。

以下,将此次讲座五论的精选实录奉上。全场视频与讲座实录将于后期发布。

借美国视觉艺术家托尼·史密斯的Die装置,一个六英尺高的立方体,董豫赣引出了对尺度的提问。在他看来,这个六英尺的涵义,指向了尺度的精确性问题——它既非纪念物,也非物品。

尺度论始于柯布,讲的是人的尺度。在董豫赣看来,柯布所提出的人的尺度、需要的标准、功能的标准、情感的标准,是一个伟大的建筑师必须要解决的事。在工业标准化被人文主义质疑的语境下,柯布用汽车的标准化与帕特农神庙的标准化作类比,解决了这一问题。董豫赣认为,柯布用汽车来讨论的问题,不是标准化的技术问题,而是选择什么标准的文化问题。柯布自己设计的一辆汽车,完全按人体尺寸设计,人体和空间之间的尺度极其匹配,他认为这就是尺度与需要的一个关系。

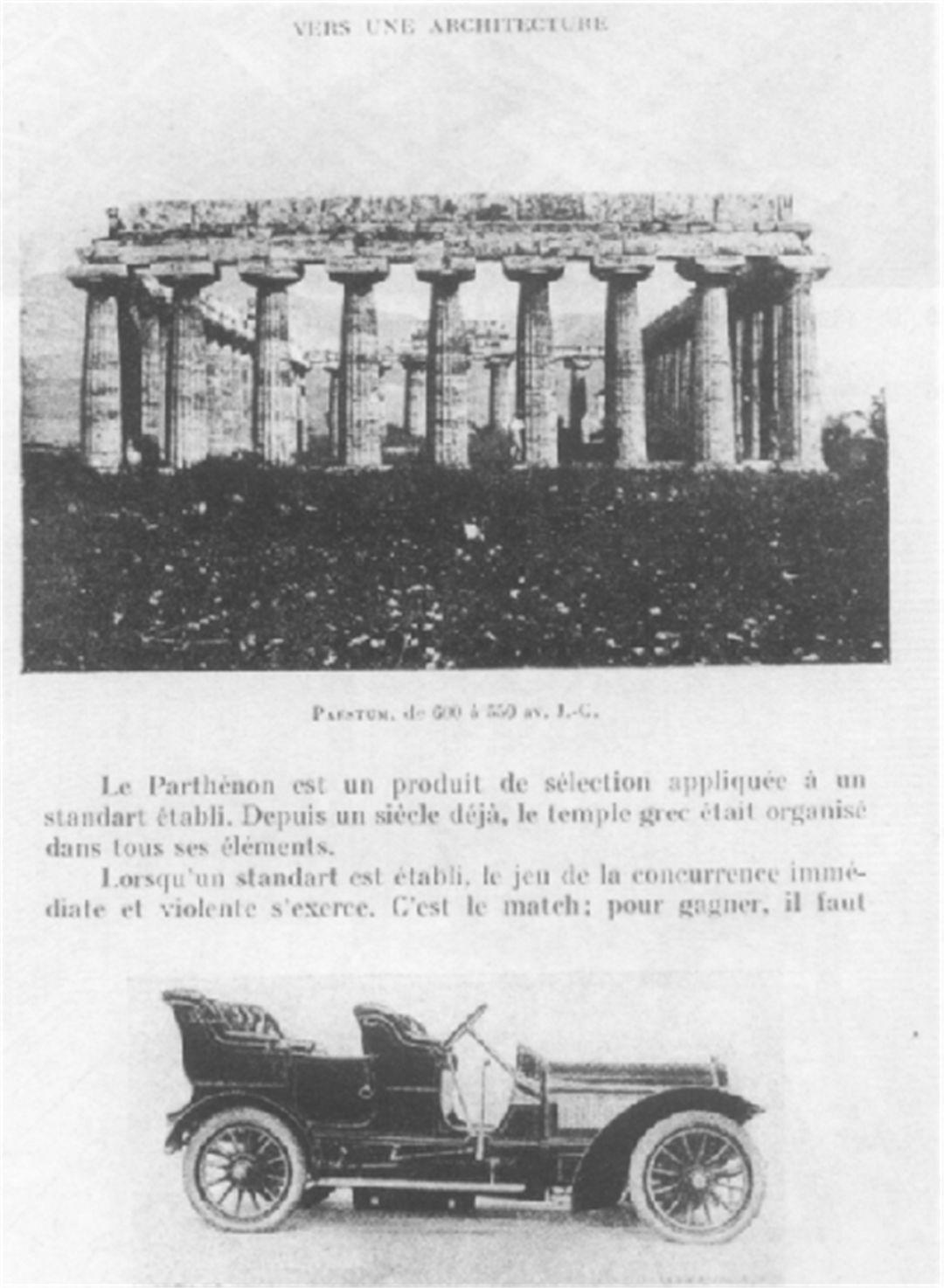

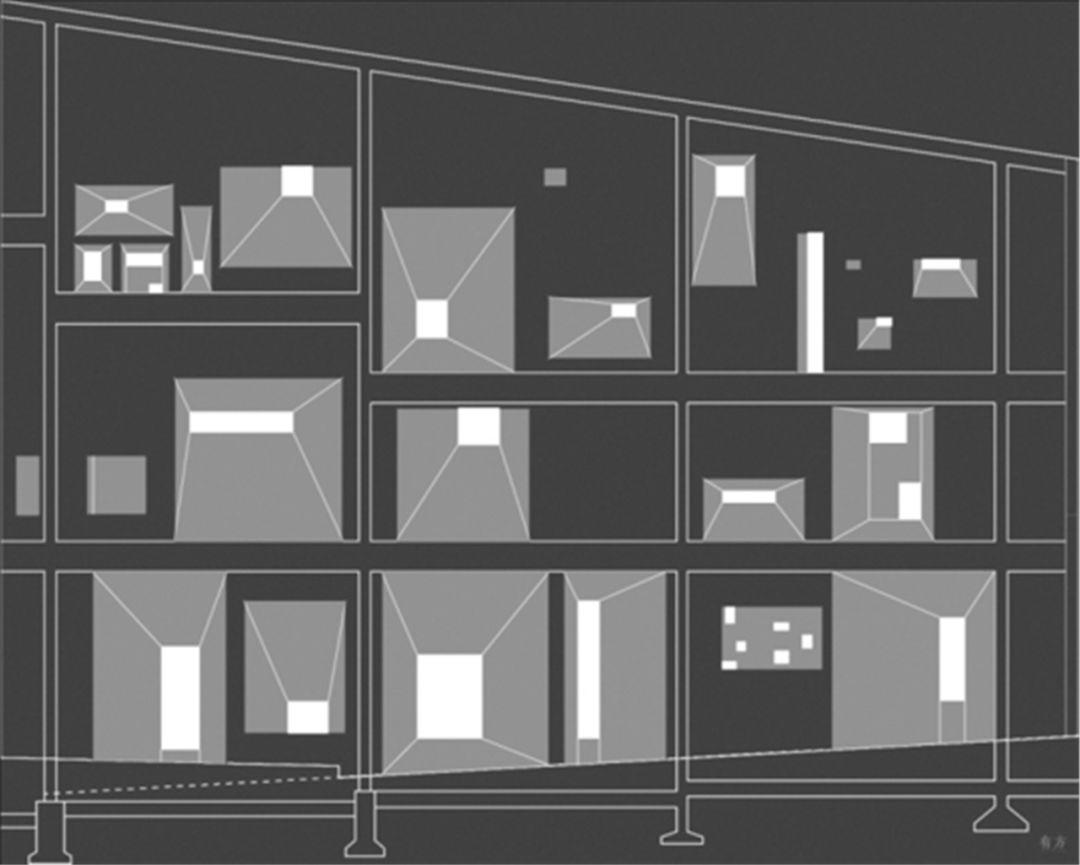

柯布的作品,都是从他过去的积累上一点点推出来,从雪铁龙住宅系列,到新精神馆,提供了人类居住空间需要的居住空间,以它们为空间单元,就能组装成他的别墅大厦,其最初的起点,就是为给普通人设计一座理想的居住单元——马赛公寓。在《模度》里,他用红蓝尺标记出来所有和人的身体、家具、建筑有关的尺度。最终建成的马赛公寓,从家具、阳台、层高乃至整幢建筑体量,都是从模度里读出来的尺寸,而模度又是从人体中读出来的。自此,柯布建立人的尺度与需要乃至功能之间的精确关系。

然而,从模度数据到情感的标准,在精准匹配人的需要之外,如何让房子变得“更好”,则需要从诗意的范畴来讨论。

将住宅作为居住需要的机器,人们很难对它产生感情。当柯布想要赋予马赛公寓情感的标准的时候,他将其生活空间里的情绪与年轻时参观艾玛修道院的宗教氛围联系起来。在“中间为公共空间,周围是居住单元”的居住模式下,柯布感受到的是“宁静、独处,而又天天与人交往”的气氛。董豫赣将这种“宁静”看作是一种空间的品质,而不再是一种空间技术,这里的情感来源于一种宗教文化,它们赋予了空间栖居的诗意。

如路易·康的“静谧与光明”、巴拉甘的“宁静与死亡”,西方的诗意,就以向死而生的死亡相联系。在董豫赣的理解中,这背后的逻辑在于死亡与时间有关,“只有与时间有关的,才能给空间以诗意,我不相信空间能够给予自己诗意”。就如博尔赫斯所言,空间已经足够伟大,以至于它的诗意只能由比它更高贵的东西来赋予。

庄子的“将生将死”,即一生下来就朝向着死亡,这直面生死的重大问题,是所有重要文明都试图解决的类宗教问题,一切空间文化对诗意理解的差异,都源自对生命时态的设定差异。

由此,董豫赣梳理了世界上现有“栖居的诗境”的三种类型:西方教堂所表达的恒境,源于基督教,以灵魂的永恒,将诗意寄托于将来;日本禅庭所表达的磐境,源于禅宗,讲的是切断因果,将诗意留存于不生的过去;中国园林所表达的化境,源于老庄,讲的是齐生死的齐物论,将诗意交融于现在。

而当尼采宣称“上帝已死”,永恒就失去担保,一切价值都需要在无上帝的情况下重估。在“主体消失”的语境下,现代艺术、现代哲学、现代建筑的宗主们,需要分担“上帝”责任的空缺。高更追问“我们从哪里来”,海德格尔提出“有朽之人如何面对不死之神”,而柯布则分担了建筑责任,宣言“要为普通而平常的人关心普通而平常的住宅”,这类似于基督教的口号,只是将普通人的精神关照,置换为身体关照,就出现了诗意的缺失。

海德格尔从荷尔德林的诗作《在柔媚的湛蓝中》,延伸出了“天地人神”四重体的概念,提出“神本人的尺度”。在董豫赣看来,这就改变了一种诗意,中世纪担保的灵魂永恒是神秘而不可知的,所有诗意都建立在人一生如此的辛苦,是因为死后可以上天堂。荷尔德林则跨越基督教神学,返回古希腊的人神同形,继而得出“神本人的尺度”的古希腊式的栖居诗意,诗中最后两句“生即是死,死亦是生”,道出了它与基督教类似的向死而生的核心文化。

柯布的模度人,就是“人神同形”的:它的尺寸都从关节这一身体里的无机物中读出来的——它接近不变的永恒属性,他从人体里读出了跟神学接近的事情——费波那契黄金比数列。我们所谈的永恒不变、静谧,都和死亡有关,这是西方的诗学,空间的诗学一定和表达死亡有关。柯布之所以以1.829米为模度人建立模度体系,就是对它折算为6英尺的整数希腊式迷恋,这正是托尼·史密斯Die装置的尺度,它也正好有一个死亡的名称。

“人神同形”的讨论,就会生出一个尺度的问题。董豫赣以《教堂里的圣母》中选择教堂将人神并置的尺度尴尬,类比安吉列柯的《天使报喜图》中选择罗马式拱廊为圣母居所的合理适宜,分析了空间中人的感知问题,“不管是神学还是人的建筑,三千人的教堂也是一个人在感知,只要谈感知就一定是一个人的”。如何将介于人神之间的圣母,置于空间中而不失其神性与人性,是文艺复兴画家要处理的空间难题。

柯布在朗香教堂里将圣母放置于一间小的圣龛,通过逆光设计构建出神圣的道场,这也是空间的一个尺度问题,它独立于神学或人学,它因此是建筑学内部的核心问题。

许多人都意识到朗香教堂东面门上方的光线,干扰了圣母逆光的神性,但其门上两层看似遮阳的透光构造,实则表现了三位一体的核心命题,它与哥特教堂的玫瑰窗如出一辙,理解这一文化,忽然就觉得圣母龛与门上之窗的光线,可以相得益彰。

“空间的表意是否需要对文化的理解?若感知不要文化,那建筑师是不是一个技术行业?”关于空间的功能造型与语境表意之间关系的探讨,董豫赣提出了一串疑问,并举了几个有趣的例子:

成千上万的人迷恋朗香教堂南墙洞口透射进来的光,然而基本没有人会注意到马赛公寓门房上的窗格,但它们同样出自柯布的模度体系,柯布从来没有用过另外一套神的尺度,整个朗香教堂,用的就是与马赛公寓一样的模度。相同的空间,却导致不同的感受,这是否就是文化的语境问题?

巴拉甘将自宅餐厅的落地窗,隐掉外框呈现出十字,搁置一个书架暗喻“祭坛”,也是为了构建出一个能让你沉浸其中的宁静氛围,但似乎也需要对巴拉甘的宗教信仰有着感同身受的理解。

另一个,是让他意外的柯布的设计,即萨伏伊别墅门厅内向外伸出的单向梁。这根梁准确对位的是门外的一根柱子,它被一位中国建筑师觉得犯冲的奇怪,但在巴黎圣母院的入口,中间都有一根中柱,在基督教里中柱代表上帝。但在现代建筑语境下,神学、宗教的涵义都被隐藏了,成为了“不可说”。“技术只有表达技术之外的意义时,才叫表达”,董豫赣道出了这背后的逻辑,在他看来,只有读懂神学,才能理解西方的许多设计中这一表达的根源。

“现代”的意义是什么?董豫赣首先给出了它的定义:在西方语境里,“现代”一词早期是个广义词,和时代本身没有关系,它源自中世纪发明的“modern”一词,以证明自身教义比古罗马泛神论更先进。因此,现代性曾等同于先进性。

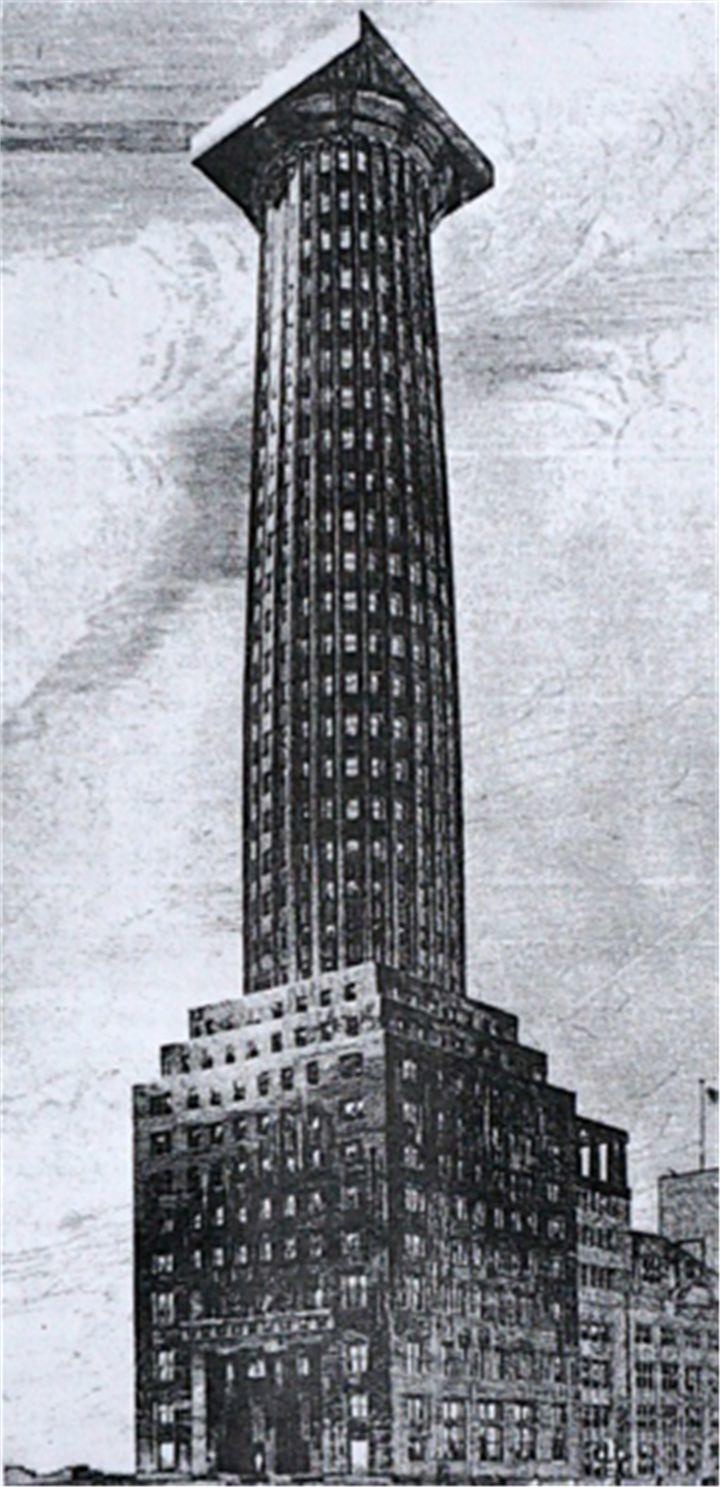

反神学的现代建筑,在实践盖房子的时候,就陷入了尺度与诗意两难的境地:想做诗意,可做的不是一个教堂;想做一个大房子,可尺度要如何处理?所以又回归到了古罗马的巨柱式。以现代建筑的先驱之一阿道夫·路斯为例,秉持“反装饰”的他,拿一根柱子做了一个房子,而这个建筑就是一个巨大的装饰。

密斯·凡·德·罗在反思中意识到,“时代是个事实。与其他时代相比,它既不更好,也不更坏。它纯粹是种依据,本身并无价值内容”。因此,“从精神角度而言,建摩天楼还是低层建筑,使用玻璃还是钢,都不重要”。对此,董豫赣进一步提出,问题在于这个精神角度是什么?凭什么拿这个十字钢做的柱子大家就觉得好?凭什么拿大理石来拼这个缝大家就会觉得好?在他看来,如果不能表达出某种诗意,它就是做法,它不是细部,它不表达意义。

通过对密斯房子的原型分析,其背后隐藏的精神涵义也一并托出。在Fear of Glass(《玻璃的恐惧》,何塞·奎特格拉斯)一书中,作者全篇都在论证密斯的房子原型,俨然就是一座帕特农神庙——八根柱子,大台阶,基座,只不过在一个流动空间里被隐藏了。对此,董豫赣作了进一步阐释,“在第一次看到他画的美术馆草图时才意识到,它南边留了一些树,而北边因为是主入口,正立面的所有树全被砍掉,这就是看到神庙的一个方法”。他认为,密斯的房子之所以受到西方传统与先锋派双方的青睐,是因为它在材料层面极其现代,而核心却极古典。“神庙的原型”就是密斯隐藏不说的涵义。

柯布的现代建筑做法,是不讨论年代,排除人和神的区别,只是把它当作解决空间的一个方法,一个经验。他的《走向新建筑》是自法文翻译过来,它原意指的是“一类”。在柯布那里,“新”大概并不等于“好”。在董豫赣看来,柯布所说的要为普通的人盖房子,不是要盖得很普通,而是要为普通人做“宫殿”。这是质量、能力的集中体现。马赛公寓动人的屋顶平台,高低错落的“漫步”动线,这个大建筑体经由群柱高高托举起来,着实有点像宫殿。

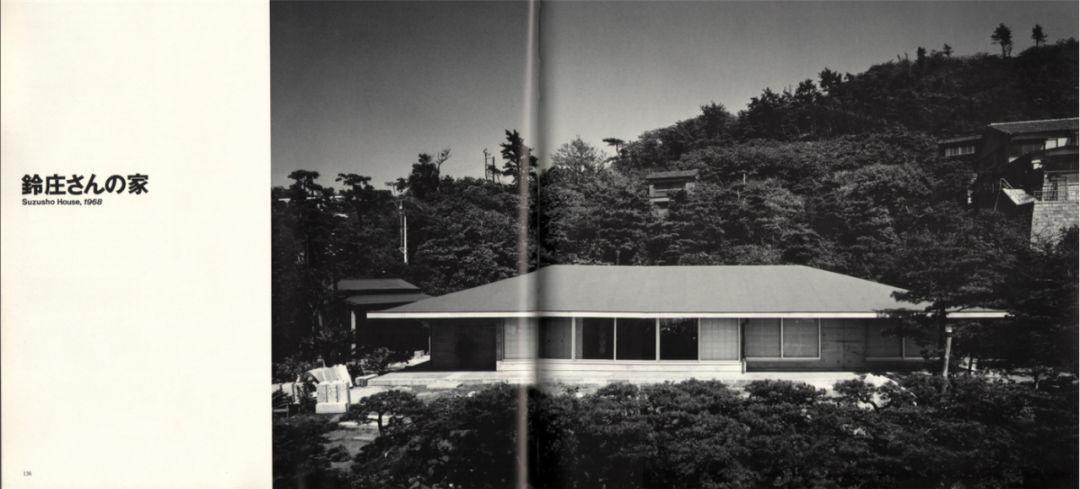

从神庙教堂到宫殿府邸,再到公民建筑、普通住宅,建筑遵循着现代性的栖类演变的趋势:从神圣走向日常。日本住宅的现代性演变也基本重复了这一过程。筱原一男第一次在日本提出的“住宅是一种艺术,即便住宅没有主题,一般建筑也不可能成为主题”,在董豫赣理解中,是为了将自己在日本建筑理论的语境,搁到西方现代建筑语境里头去。

筱原一男抛开了建立在神学基础上的神社建筑样式以及从中国输入的佛教寺院样式,认为日本传统特质的代表就是住宅样式。董豫赣特别指出,筱原最重要的一件事并非讨论样式本身,而是直接讨论样式本身的潜力。这在他看来,是日本当代建筑的厉害之处,一个主线话题下可以延展出一系列答案。

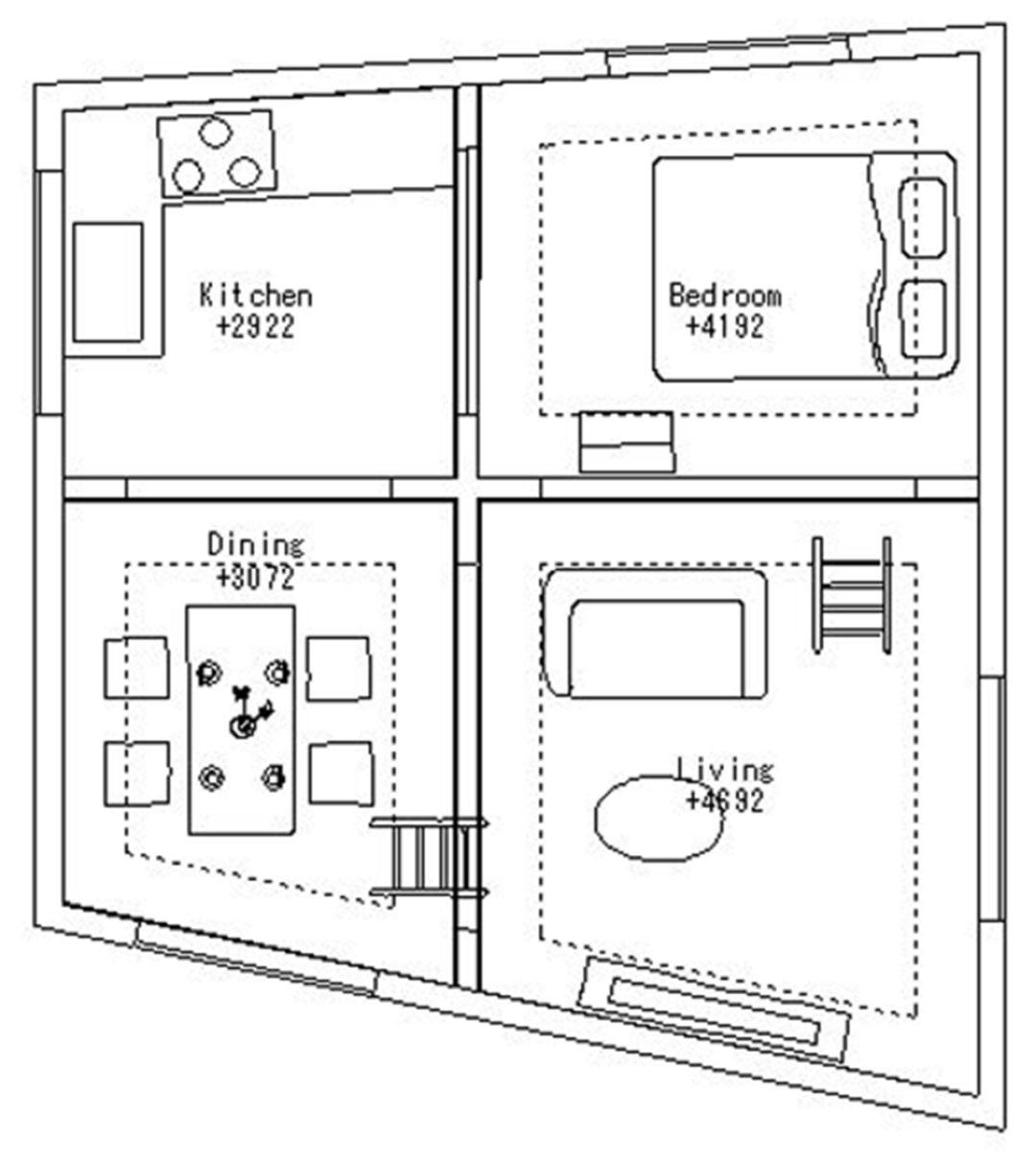

在传统这条线索的引导下,筱原一男通过“构成”与西方的功能主义作了区分,他先以日本传统原型“田字格”将房子搭建起来,再在里面安排功能,这个秩序与功能主义依据房子功能再画方格子的顺序有着微妙的区别,也因此导致设计具有非常多的潜力。他认为,住宅从原则上来讲就是象征空间,因为它通过最大限度的单纯化来获得拥有强烈表现的构成。作为其中的构成方法,日本的极简主义尤为突出,从而这也就成了日本象征空间的主角。对于他自己的作品《伞之家》(56平方米)和《茅崎之家》(235平方米),他至今都觉得是大住宅。这种“小中见大”,在董豫赣看来,是一种空间技能——这才能摆脱职业需求,而成为专业素养。

而这种“以小见大”的目标发展到终极欲望就是,“我甚至想到要在那种,站在房间中间看不到对面墙壁的空间”。这与西泽立卫的任务书如出一辙。董豫赣认为这种欲望似乎回归到“住宅与宫殿”的问题,老百姓住不起宫殿,可住不起的人也有这个普遍性的欲望,而答案是一个特殊性、无意义的。筱原一男就把欲望抽出来,要给普遍性盖房子,并称之为“大住宅”,这里面有着做原型的欲望。

筱原一男谈日本庭院的抽象性,认为它和包含连续时间性的中国庭园不同,是微缩的视觉,如枯山水,是没有时间的。并将其类比为日本歌舞伎表演中动作“停止的瞬间”,所有的系列动作都是为了最后的瞬间。董豫赣以自身在京都赏枫叶的生动经历对这种抽象的诗意进行诠释,一系列小桥踏步拥挤着进入门房,却化为了人群密集但却恐怖的宁静,前头没有上帝,只有枫叶。

在董豫赣看来,日本住宅形式有着两个极端:一个是极其内向,坚决不与外界发生关系,以筱原一男与安藤为代表,其背后与日本的“物哀”思想有关;另一个是极其外向,希望与外部发生关系,以西泽立卫为代表。而究其背后的自然观及宗教意识形态,联系到西方欧洲的文化,董豫赣认为其显现为两类:一是自然全恶,二是自然全善。这两个态度是不需要从中间做辨别的。前者是认为自然有害,形成的是古典原本内向的几何景观。后者是原生态的,形成的是开放式的“城市的吐氧机”。在这种体系下,对自然不加区分,不辨别好坏,只要拥护一方立场就行,这就不可能导致建筑学与环境的真正结合。因此,还需要探讨雅俗问题,即选择的标准。

董豫赣以两个教堂水平长条窗的争论展开了雅俗论的探讨。柯布的拉图雷特修道院用倾斜面营造了与外界隔离的视觉盲区,坐在内部只能看到天空,感觉被圣光笼罩;而另一个则强调在宗教里带入一点日常,站起来就能看见外面的景观。在董豫赣看来,柯布的处理方式会更好,因为他在选择朝外开窗的同时又暗合了基督教的传统表意,这就是一个标准和选择的关系。“我特别希望找到柯布一直在强调的那个标准,因为有标准意味着你可以选择,不管是做法、工艺等等,只有在这个标准里可以讨论。”

“我希望找到的就是日常外部场景,仍旧具备可被判断的标准,譬如雅俗,而非自然全善或全恶的立场选择。”

在“上帝已死”的时代,所有学科都只能证明自己独立的存在,面临着集体“失语”的困境。曾经为神学做贡献的它们,为了表达意愿,让不适合开大窗的石头开了大窗。现如今,技术成为了炫技,只表达自己。由此,如雨果所言,“大建筑被瓦解”。而柯布给出了新的意义,把神拿掉后,他说“建筑是体块跟光线的游戏”。在董豫赣对空间、结构、材料表现意义的追问下,他得出的结论是,这就是工具自明,自我表现,而这里面是不会有诗意存在的。真正的诗意,来自中国的山水图景里。

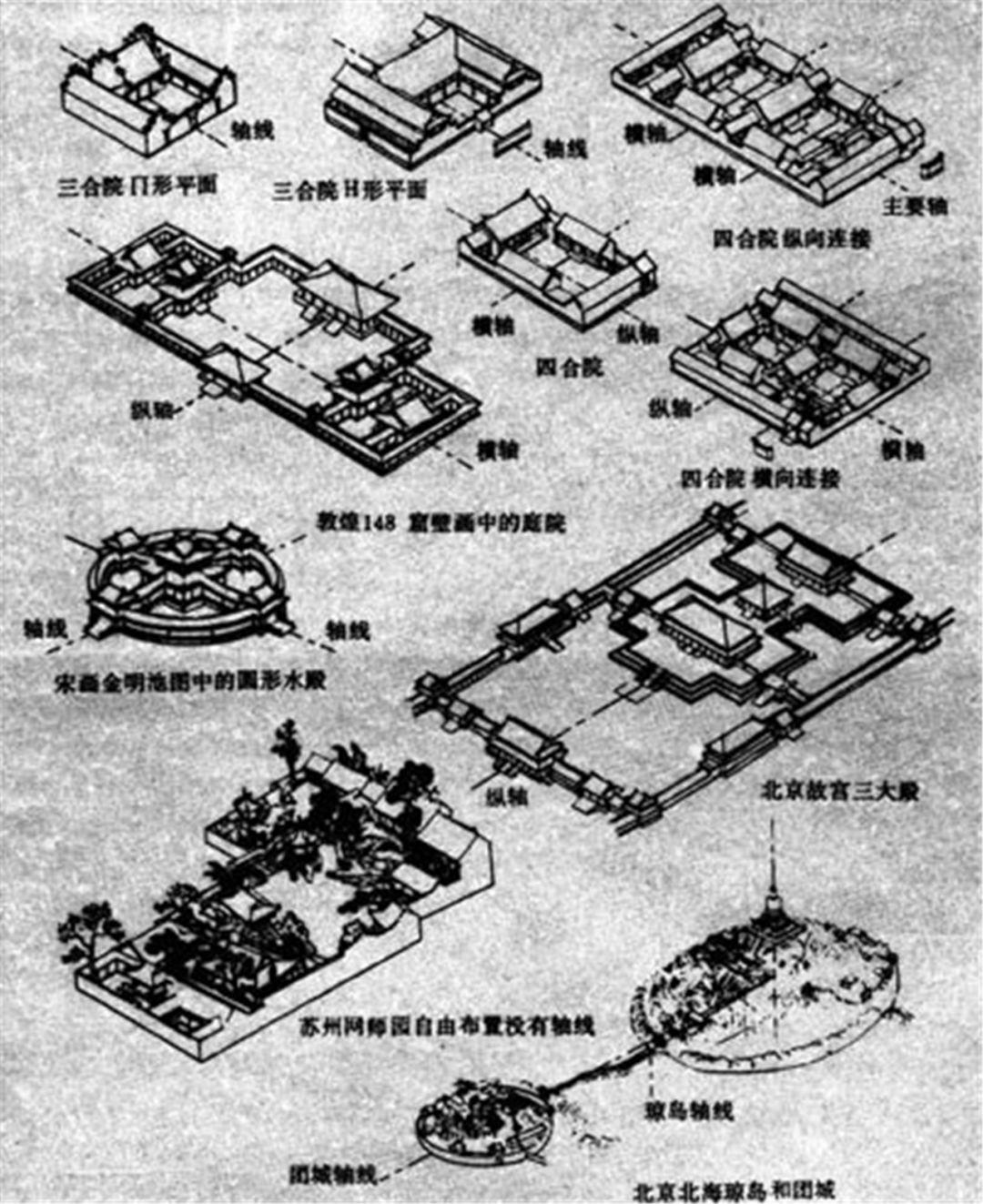

董豫赣引用弗莱彻对中国建筑的批评来佐证其内含的柯布所言之现代性——干掉豪华壮丽、适宜家居、工业化。他认为,弗莱彻所言的“在宗教的与世俗的建筑之间是沒有分別的,寺庙、陵墓、公共建筑乃至私人住宅,无论大小,都依随着相同的平面”,是中国建筑的第一特点。也许建筑还和封建礼制有关联,然而中国园林讲的是山水之乐,把过强的秩序瓦解了,真正重要的是它的构造。如童寯《江南园林志》中点出的,“惟其布局构造,并不因之而异。仅有大小之差,初无体式之殊”。

探究中国园林栖居诗意的本源,董豫赣追溯到与西方基督教建立相平行的魏晋时期,出现了山水田园的三大鼻祖,即山水画的宗炳、田园诗的陶渊明、山水诗的谢灵运。跳脱出中国,他从博尔赫斯的悬疑小说里找到中国园林的核心谜底是时间。对董豫赣而言,对做园具有真正重要意义的是谢灵运的“山居”理念。

《山居赋》里,董豫赣看到了宗教场景、时间永恒的一系列对仗,同时也从谢灵运所记述的老家改造中,看到了开始选择风景,对自然有了分辨和标准,谢灵运所用屏与招的窗景选择,就是计成后来对雅俗选择的屏与收的雏形。谢灵运还提及中国的四种栖居类型,即岩栖、山居、丘园、城旁,而董豫赣认为其中最好的便是“山居”。因为它既有功能也有旨趣,既有可能去描述宗教,又可以描述日常生活。

董豫赣指出,中国园林最为核心的就是“深远与不尽”,并认为它等效于哥特教堂的永恒不变。它在空间的品质里暗含了时间的希望,因此是诗意的。而当诗意有了意义,就有了选择判断的标准。有了这个,就让他的设计变得踏实。膝园书房的格子花窗框景、红砖美术馆会所的框景做法,都是为了营造深远不尽的空间。

“石令人古,水令人远”,董豫赣认为中国人的“古”和“远”都包含其中。石头在水常年侵蚀下所打磨成的形状,包含了时间性。因此,在他看来,在某种层面上,不懂石头就没法讨论中国园林。水的“远”,在于它带来的幽深,继而有时间不尽的暗示。为此,董豫赣的中庭水池,十分偏爱用沥青色,他打趣道,“我都恨不得刷墨,我喜欢那个黑带来的深远”,而蓝颜色的水池会让他觉得像是游泳池。

关于中国园林的山水表意,董豫赣在计成的《园冶》中找到了一些答案。“废瓦片也有行时,当湖石削铺,波纹汹涌; 破方砖可留大用,绕梅花磨斗,冰裂纷纭”,这些象形一旦与山水有关,就可以避免讨论废物利用等技术问题,它是在表意。

谈到最后,董豫赣抛出了一个醒目的议题——“庭园建筑学的可能”。遥想十多年前在北大咖啡厅和一个林业大学景观学老师的对谈,对方问是否认为中国有庭园建筑学的可能,董豫赣脱口而出:“有。”在他的观念里,计成《园冶》从相地到立基、从屋宇到铺地,几乎所有章节都在讲造园跟盖房子是不一样的,就证明它是一个有别于建筑而又聚焦于栖居诗意的完整学科。

本文文字及编排版权归有方空间所有。图片版权归摄影师或来源机构所有。若有涉及任何版权问题,请及时和我们联系,我们将尽快妥善处理。联系电话:0755-86148369;邮箱info@archiposition.com

上一篇:“枯·燥”摄影

下一篇:经典再读35 | 伊姆斯自宅:不做居住的机器