设计单位 相也建筑

项目地点 北京市朝阳区山中天艺术中心

建成时间 2021年3月

建筑面积 1000平方米

本文文字由设计单位提供。

存在的迷宫

这是一个探索空间叙事的实验性项目。在传统的艺术展览中,展陈空间常常承担着功能划分、烘托氛围的辅助角色。而在这个以“存在”为题的展陈空间设计中,主角不仅仅是展出的作品,看展者的“行走”体验也被提升到和作品同等重要的地位。建筑师以空间为语言,通过创造一系列浸入式的体验来引导人去感悟“存在”的意义。

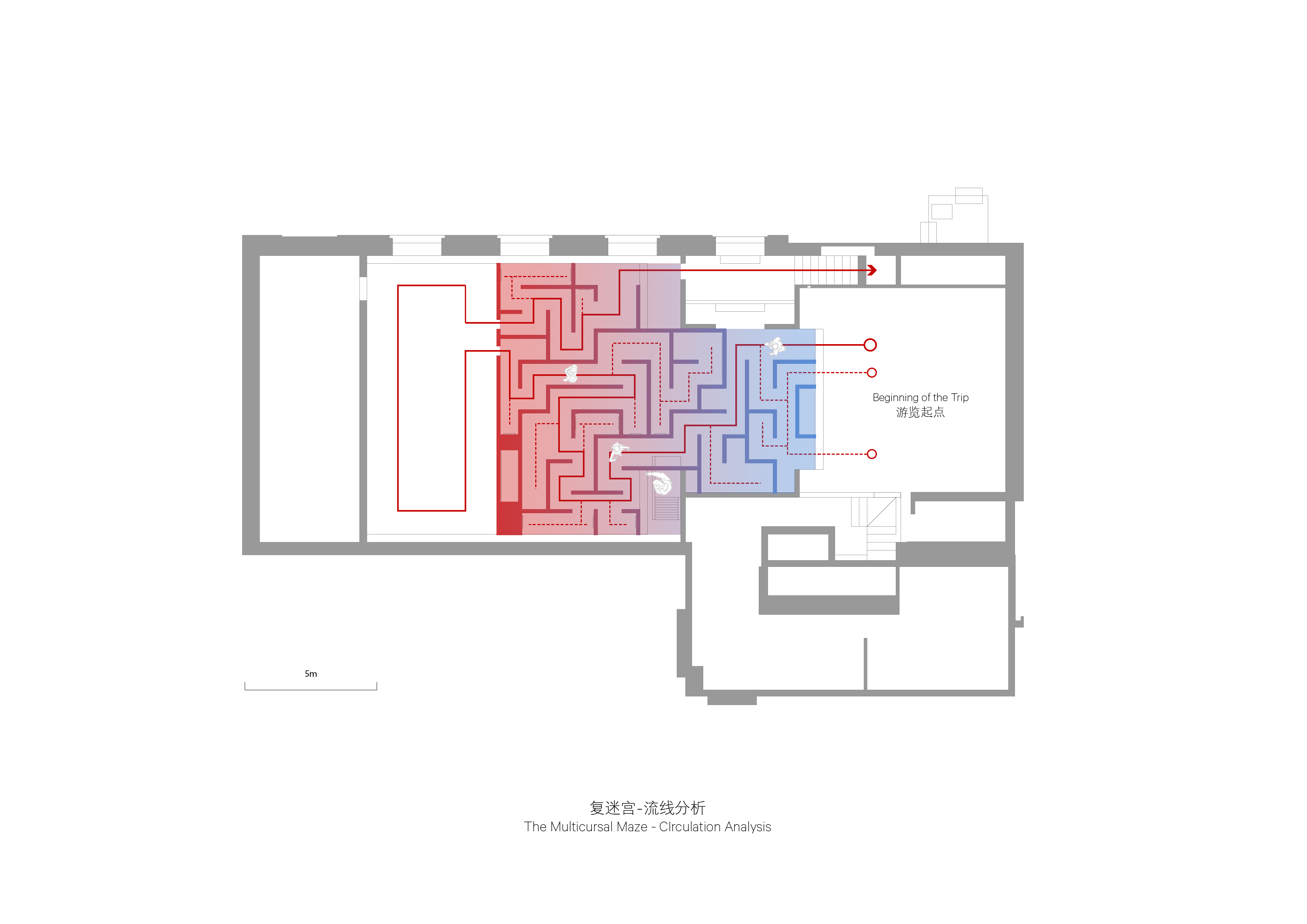

本设计方案以“迷宫”为原型,在有限的展厅内通过折叠、缠绕、延伸、穿透等手法,搭建起了一个富有层次感的均质空间。加上未知的出入口的设置,给人一种置身于悬念丛生、充满期待的探寻之旅的浸入式体验。与此同时,空间的复杂性和矛盾性会带来一系列空间感知层面的反差和错觉,引发观展者去思考和寻找背后的意义。

展陈空间所在的山中天美术馆,是由董豫赣设计的一座有游园体验的建筑。原本的室内空间参差交错,展厅间由多个空间接口和视线连接,本身就带有丰富的空间层次。但因其开放性的游览流线,观展者常常会面临路线的多重选择。这种自由有时会让人迷失,重复出入同一展厅,甚至会让人错过某些展览的内容,使整个观展体验碎片化。

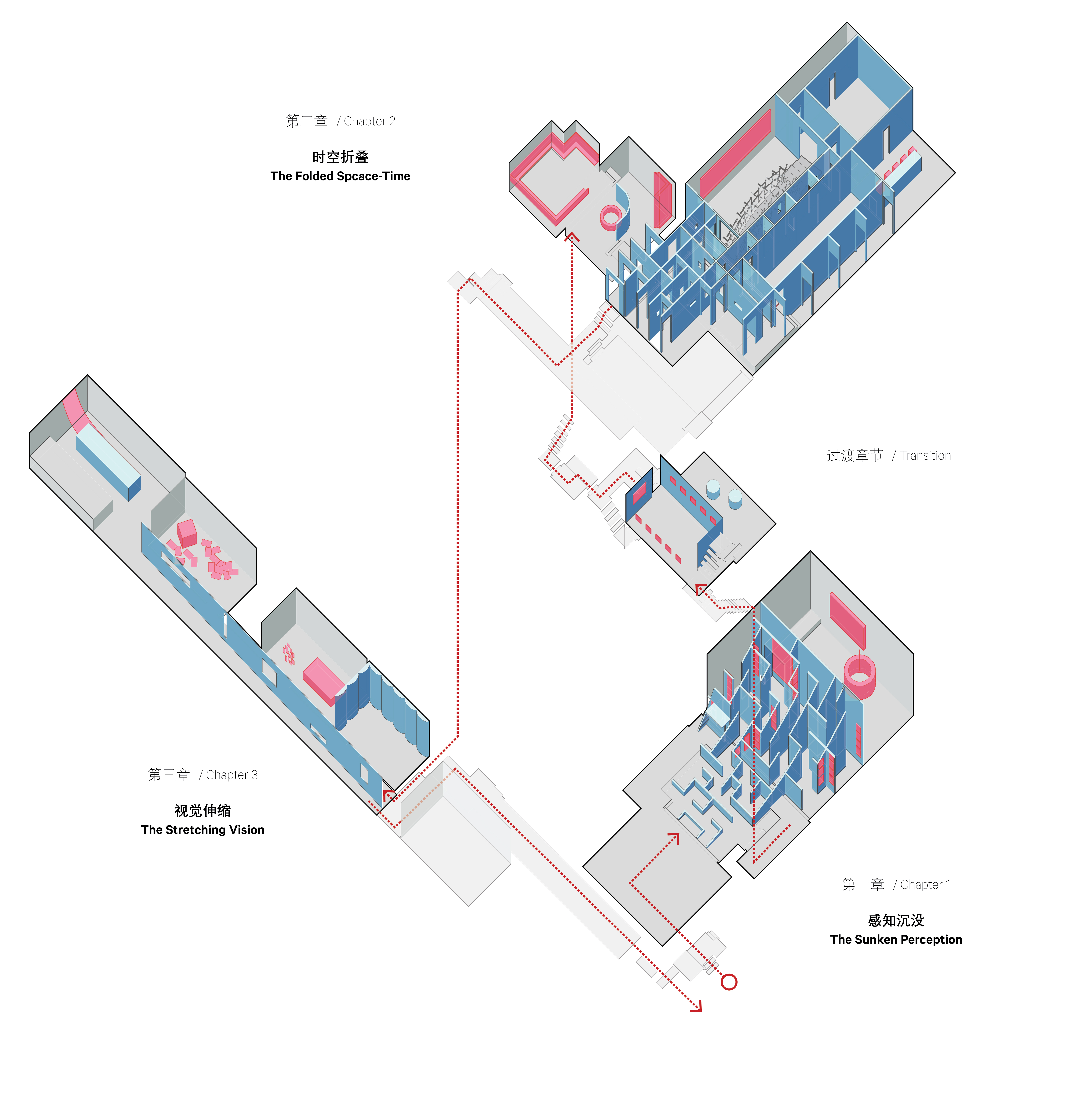

这显然与本次展览设计所追求的“沉浸式体验”和“空间叙事”相悖。因此,该设计在整体上,通过控制每个主要展厅的出入口,将原本复杂的空间序列重新排列,形成了单线、连续的闭环,以实现一种环形叙事(起点即终点)。在三个主要展厅内,通过“迷宫”及隔墙,重新规划空间流线,确保唯一的出口和入口,形成局部的单线单相动线。整个观展体验被分为三个章节,并由一条完整的故事线串联起来。

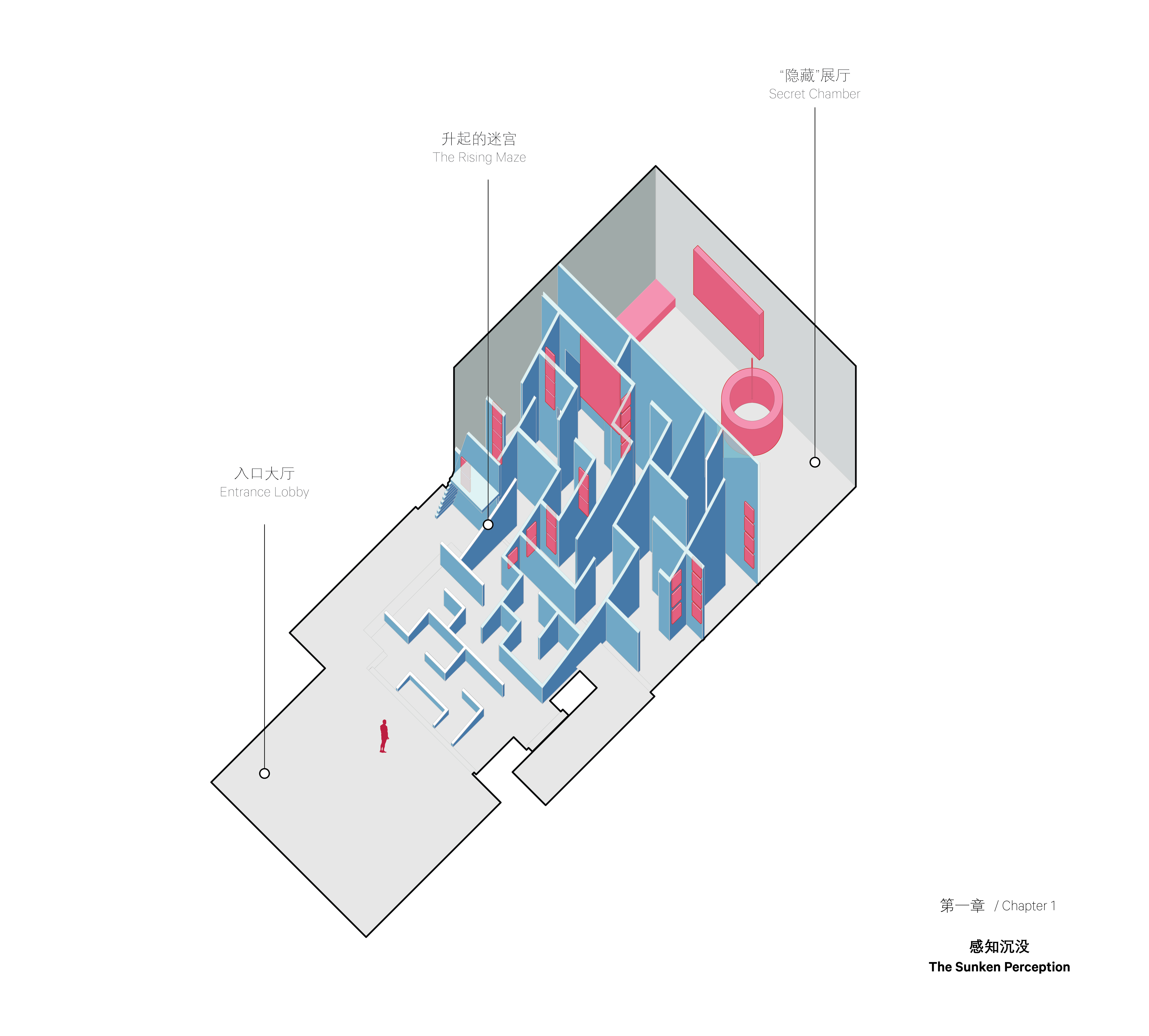

第一章 感知沉没

置身事外和身处其中所看到的事物,往往是截然不同的存在。

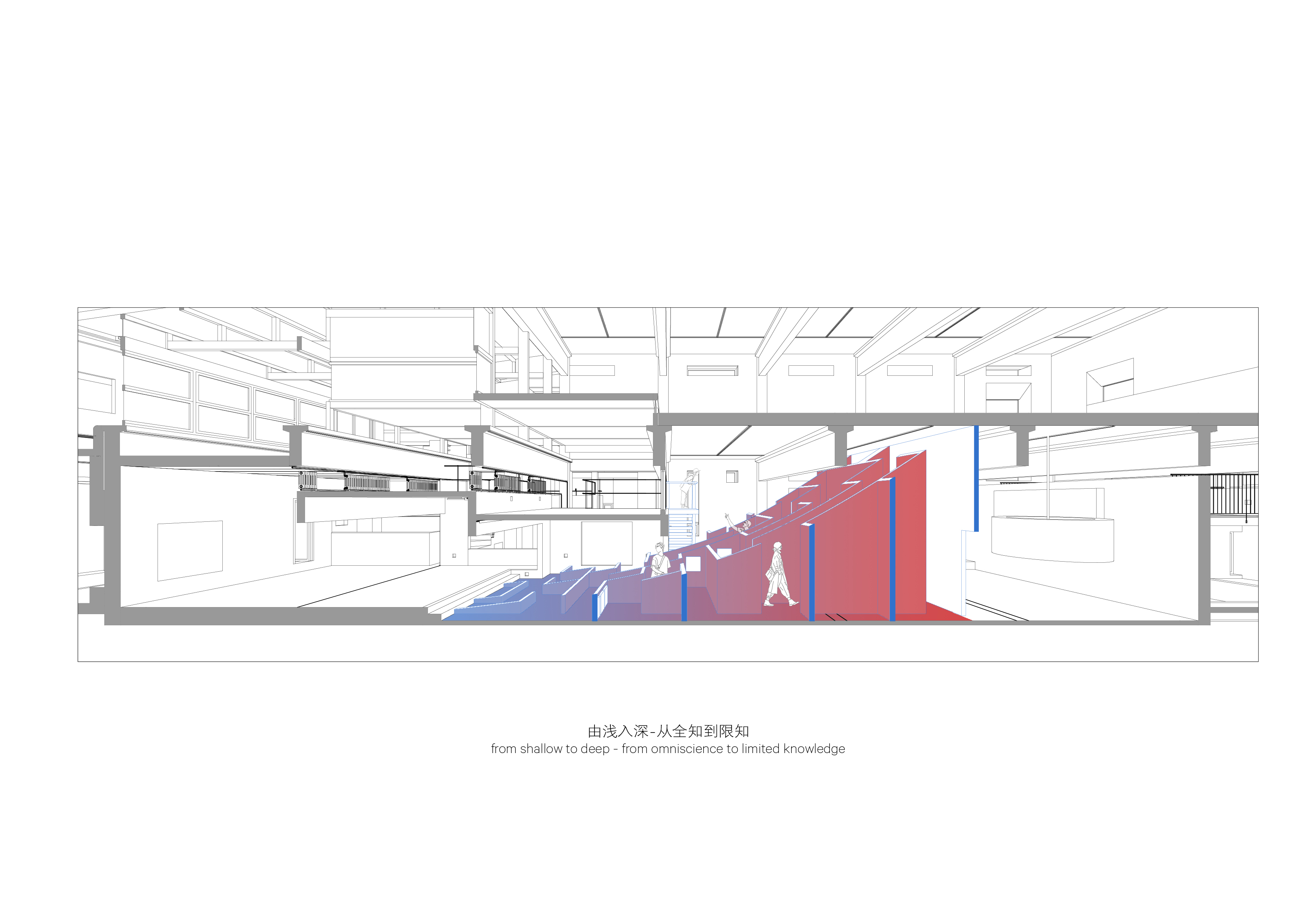

这是整个展览中唯一能让人看清全貌的“章节”。设计用一个水平上升的曲线将整个“迷宫”横向剖切,使得墙体从外向内逐渐升高,将整个错综复杂的截断面直接暴露给身处开敞大厅里的观展者,使其在进入“迷宫”前就能“清晰掌握”自己即将步入的路径。

观展者深入其中,身边的矮墙逐渐升高,当回过神来已经被高墙所包围。就像从阳光沙滩步入深邃的海底,对空间的感知逐渐沉没。此时观展者才会意识到当前所处的逼仄环境与最初看到的有多么不同。

而在“复迷宫”所带来的岔路与选择中,在每一个转角背后,观展者可能会遇到隐藏的展品带来的惊喜。也许是条令人失望的死胡同,又或者是之前经历过多次的另一个转角。历经辗转后走进迷宫最深处,观展者会在某一个转角突然进入一个开敞的“隐藏”展厅,空间尺度的强烈反差将“故事”推向一种高潮,又或者是平静。

离开时的路径不同于来路,空间相似,体验则是相反。从进入“迷宫”前自以为的全知到深入其中后的限知与迷失,观展者会从两个视角感知空间上的存在。

在“迷宫”中的一条岔路上,建筑师设置了一个通往二层密室的楼梯,通过这个唯一的楼梯,可以在密室中观察到整个迷宫的路线以及其他人的活动。这是唯一可以跳出迷茫,暂时抽离的场所。

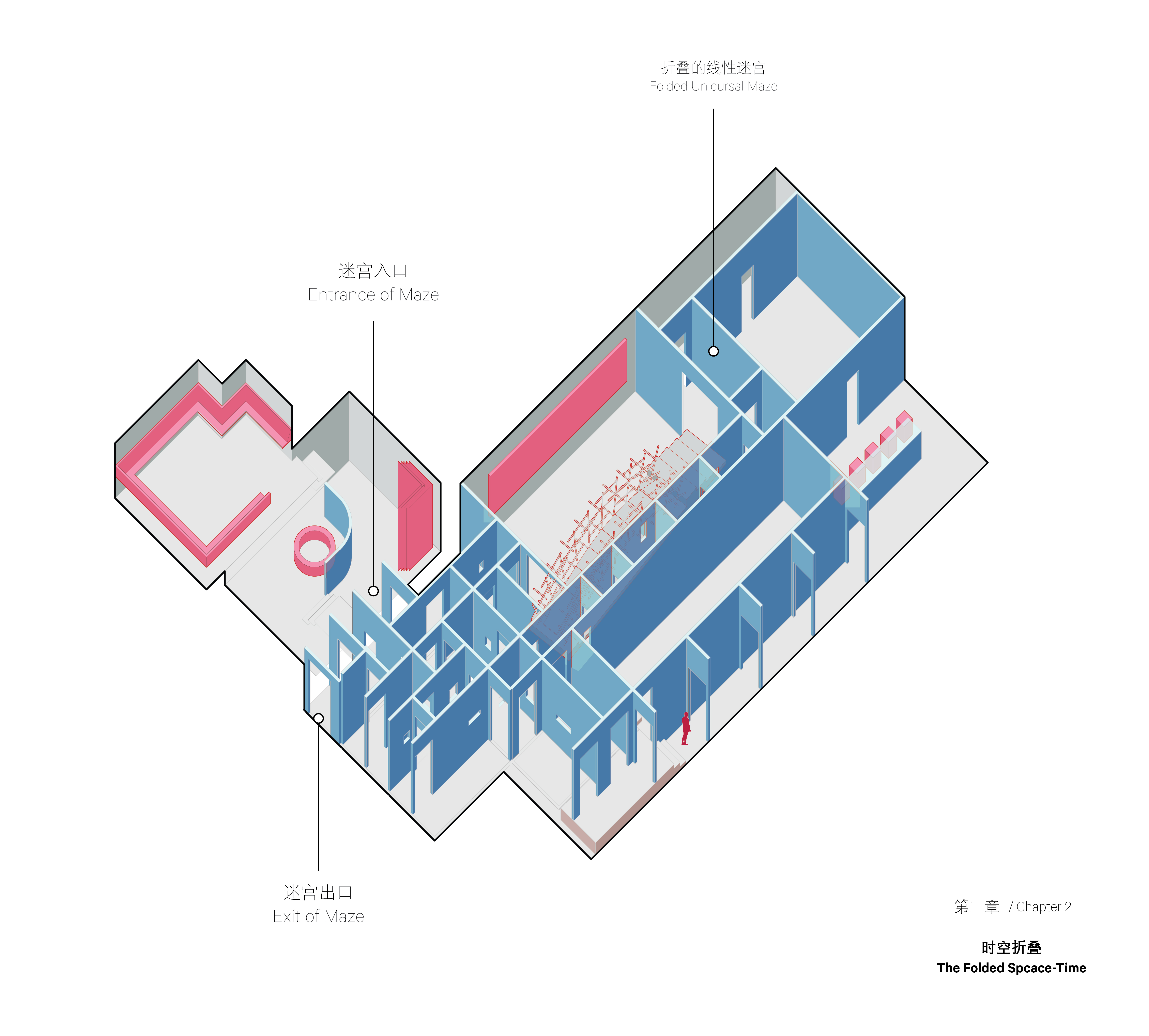

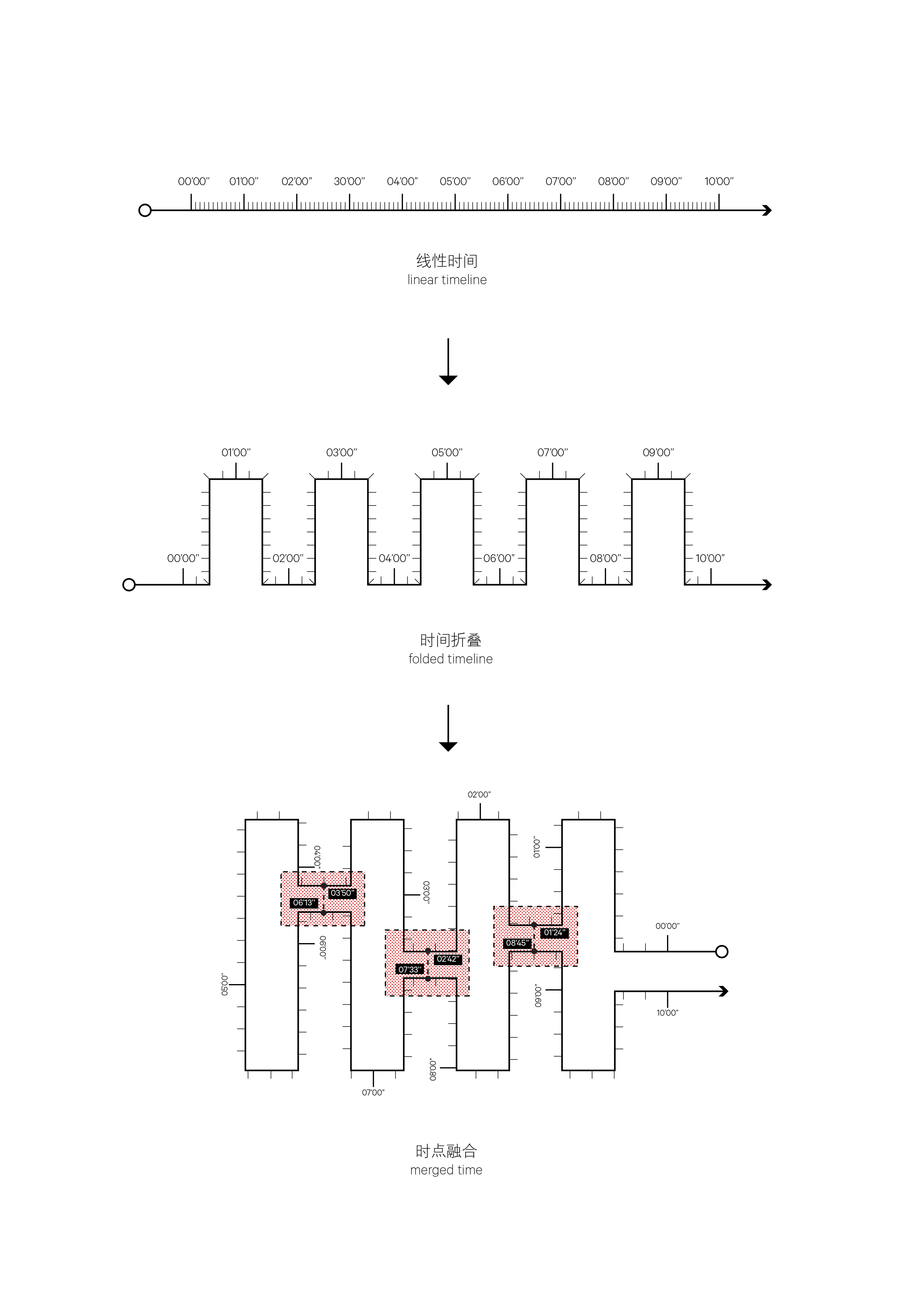

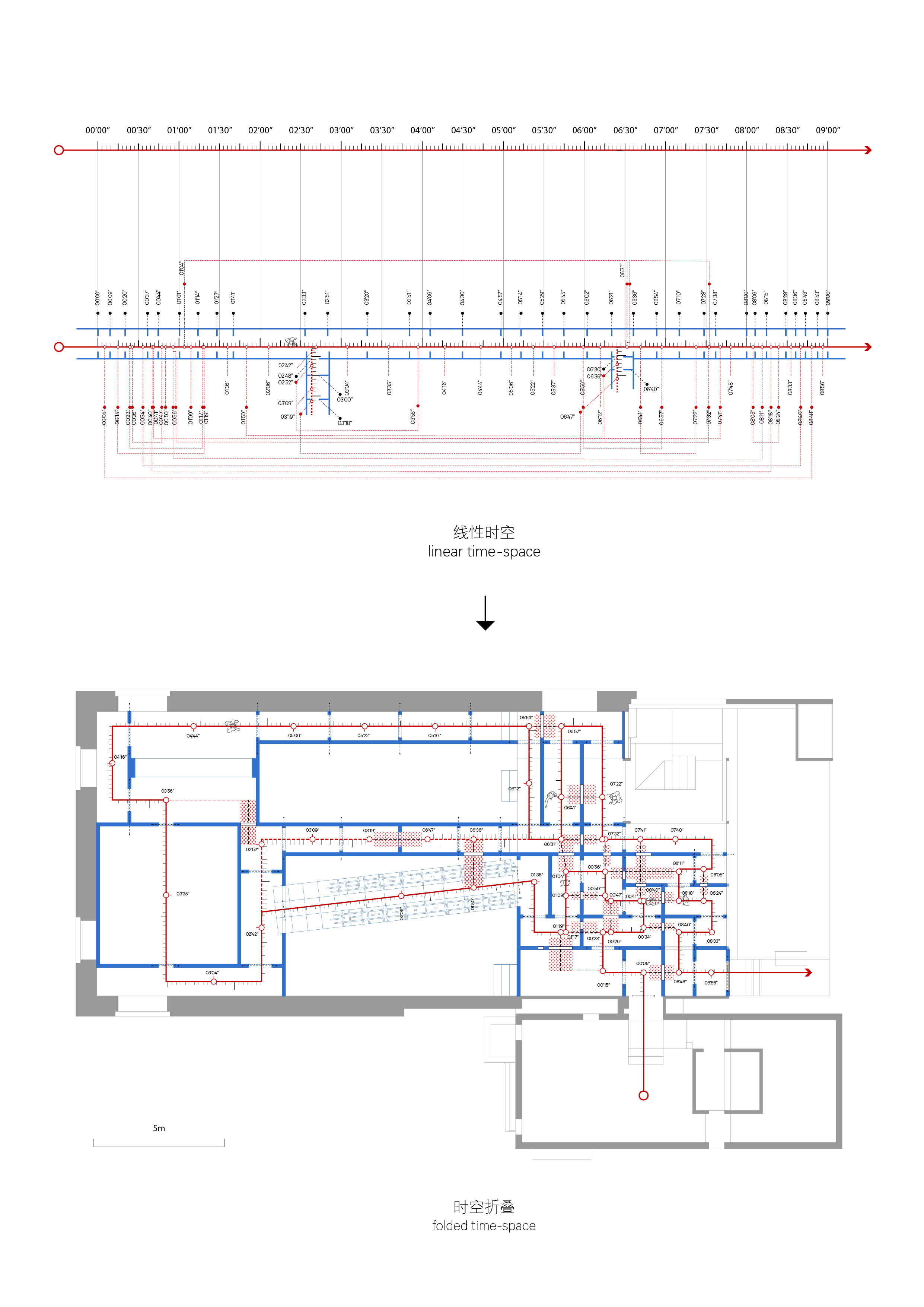

第二章 时空折叠

人并非存在于某一单一的时空中,过去和未来都会并置于你的现在。

在“第二章”中,设计通过一套网格系统,把大展厅拆分成小单元。在充分表现展品的同时,通过开门设窗等手段,将看展路径溶解其中。单向度、不可逆的路线在网格中穿插迂回而不重叠,线性时间通过空间的折叠而被折叠。看展的路,以及看展的心里期待,在折叠中被拉长、强化。墙上的小窗,则成为连接过去和未来的时间通道。

时间是线性的,但是以空间的变化为参照的。网格布局下的均质空间,让观展者在路途中,不知道自己会去向哪里,也不知道自己曾经走过哪里,唯有散布的展品是时间的标志。

这时候,大小不一,高低错落的小窗及其所呈现的“另一个空间”成为了时间流逝的参照系。窗后可能是将要经过的路,也可能是已经走过的路。但小窗让人看到的也只是过去或未来的局部,而局部永远是最能调动人窥视欲的。当你透过小窗看到其他空间,或者与处于其中的人对视的时候,你和你的未来/过去,存在于不同的空间,却又存在于同一个瞬间。

在“第二章”迷宫的单线单相主动线之外,“故事”的前半段和后半段还分别设置了一条岔路,它们的终点都是死路,这两条死路的尽头被拼接在一起。在这里,行走流线被阻隔,而视线却通过小窗连结。

同时,顶部打下的红光成为这个空间的标志,光线在这里弥散开,在两个时间渗透。身处两个时空中的人,一个刚刚开始他的“旅程”,一个却已经到了尾声。他们在同一刻望着对方,分享着同样的被红色晕染的氛围。

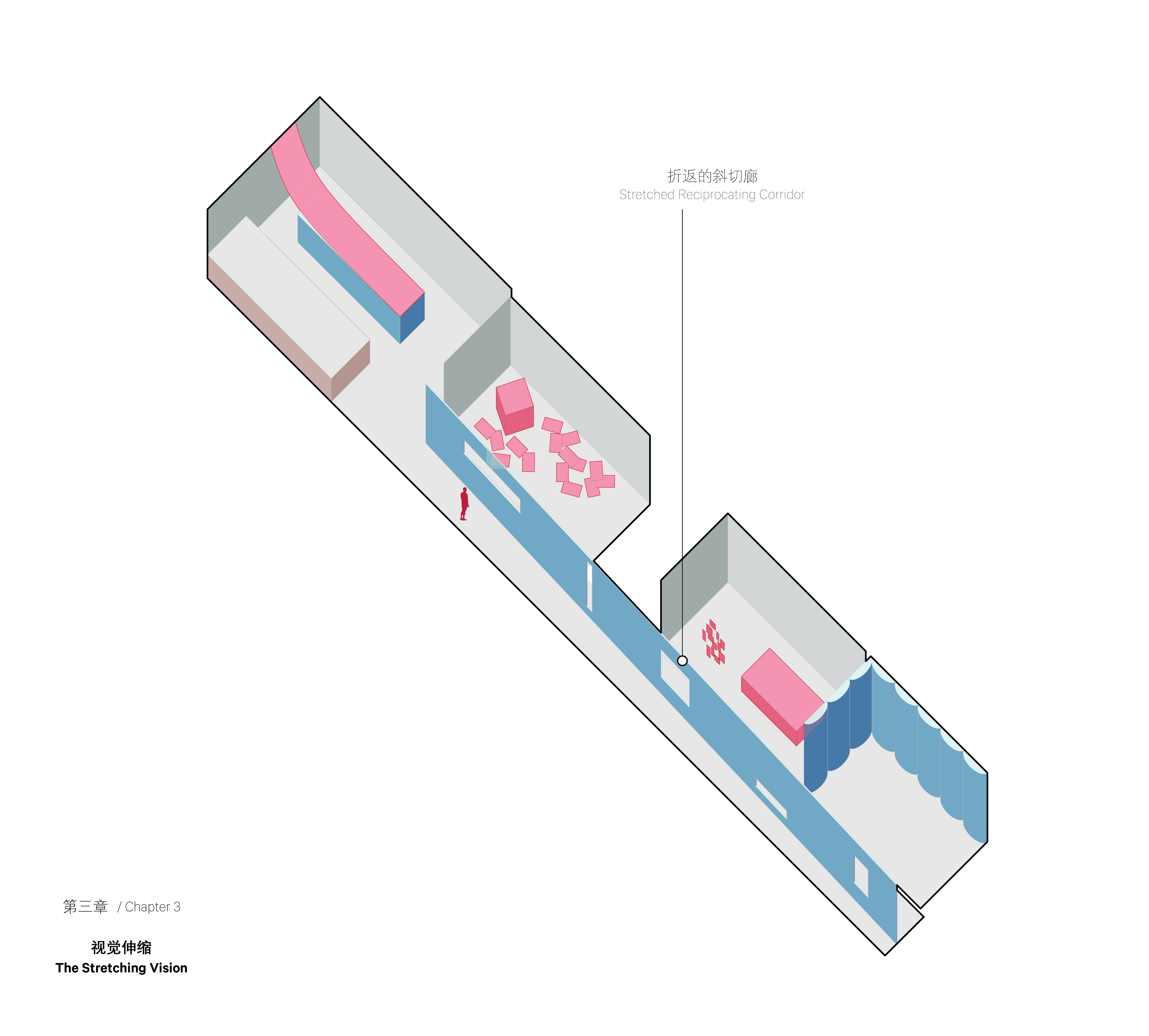

第三章 视觉伸缩

未来的路总是漫长,而过去的回忆又总是短暂。

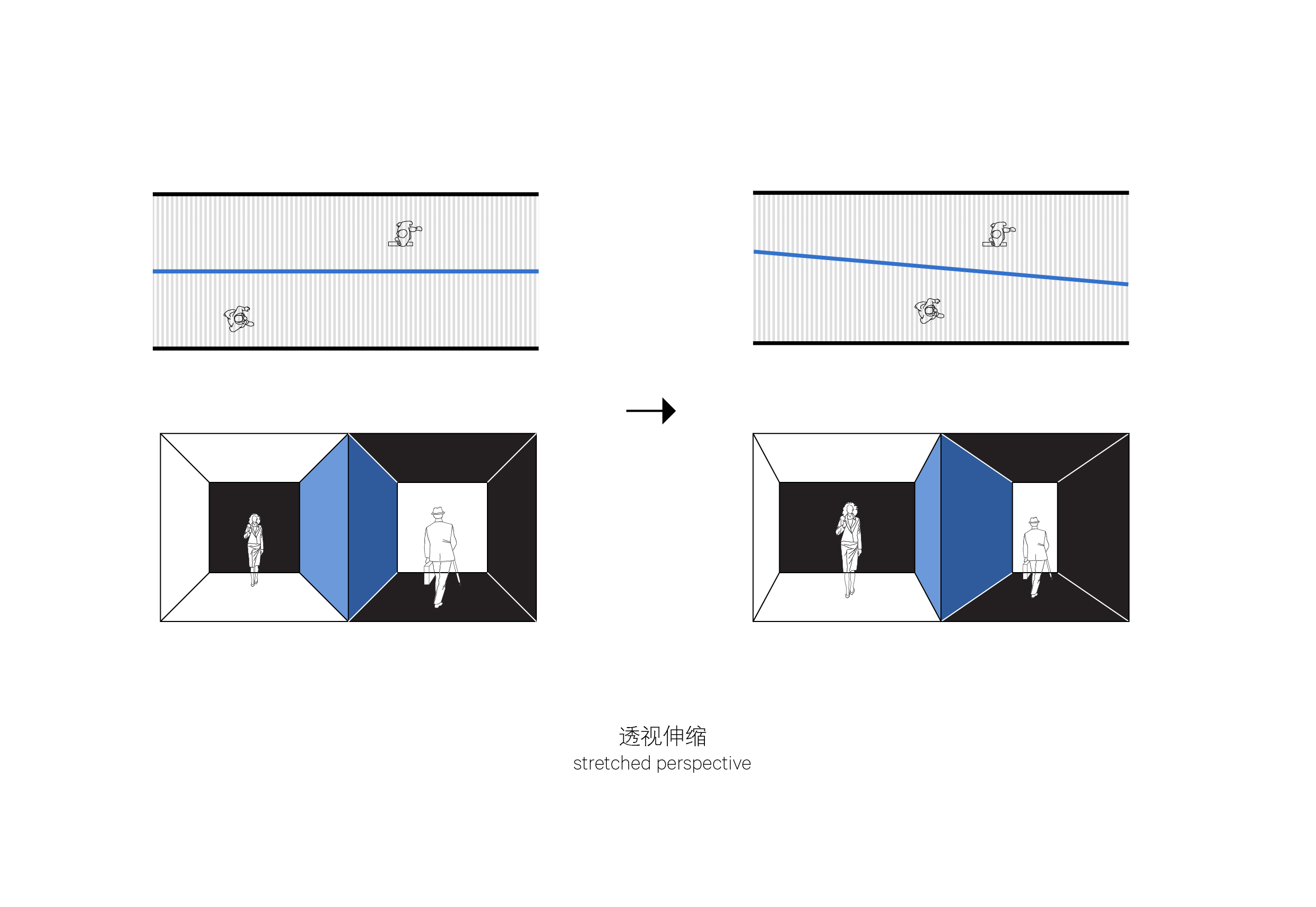

“第三章”的展览空间是一个狭长的走廊,设计将原本狭长的空间进行了倾斜的切割。切割的长廊形成折返的流线,它们并置存在,却在高度、光线、明暗等方面形成对比,创造了视觉透视上的错觉:观展者在进入前展望,逐渐变窄的走廊在感官上延长了路径的长度;而在经过后回望,逐渐变宽的走廊在感官上缩短了来路的长度。设计利用空间,塑造了同一时间长度在来和去时的不同心理体验。

在三个章节中,建筑师通过把控一系列连续空间的叙事逻辑和情绪节奏,创造了与14位艺术家的作品相得益彰的沉浸体验。展览空间在充当艺术品的容器的同时,其本身通过“迷宫”塑造的空间体验也成为一件特别的展品,从另一维度表达了建筑师对于“存在”这一展览主题的理解。

完整项目信息

项目名称:存在Existence展陈空间设计

项目类型:展陈设计/室内

项目地点:山中天艺术中心

展陈空间设计单位:相也建筑

展陈空间主创设计师:王闻、秦铭煊

展陈空间设计团队:孙鹏程、费扬、孙继超

主办机构:山中天艺术中心

协办机构:十点睡觉艺术空间

建成状态:建成

建筑面积:1000平方米

设计时间(起迄年月):2021年2月

建设时间(起迄年月):2021年3月

策展人:廖雯

参展艺术家:白雪娟、丁世伟、邓玉峰、顾雪、洪磊、靳卫红、李博、廖建华、罗明君、熊文韵、王钰清、张伟、张咏、张震宇

结构:李良勇

照明:恒光显色

文字整理:秦铭煊

摄影:夏至、王一迪、袁梦

版权声明:本文由相也建筑授权发布。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

投稿邮箱:media@archiposition.com

上一篇:手塚建筑研究所新作:新岛之森,“树影”渗透下的光影空间

下一篇:建筑地图148 | 巴西利亚:光辉城市