2019年9月27日,“二七论坛”第一期于北建大西城校区教五大阶梯进行。本次论坛由北京建筑大学讲师任中琦主持,北京建筑大学讲师王韬、C+ Architects主持建筑师程艳春、北京建筑大学教授金秋野、《建筑学报》执行主编黄居正、中国建筑设计研究院总建筑师李兴钢五位嘉宾,围绕“杰弗里·巴瓦33街自宅”依序演讲,并就巴瓦自宅的设计手法与理念进行了答疑与扩展讨论。

以下是本期论坛中李兴钢的演讲视频与全文。

▲ 李兴钢演讲视频

疏松多孔,宅院难分

——巴瓦建筑中的几种空间类型(特征)

李兴钢

今天这个活动让我非常感慨,因为我现在的日常工作是一种现实而几乎喘不过气的紧迫状态,然后晚上来到北建大的教室,这么多人在非常认真而形而上地谈论一个远在斯里兰卡的小住宅,这差异让我觉得很难得,也很享受。

我今天所用的PPT来自我们工作室2015年1月去斯里兰卡参观巴瓦作品之前,做的一些研究分析。我们借用了顾大庆老师关于建筑学的一个三角形研究框架,三角形顶端是“使用”,左下角是“建造”,右下角是“场所”,中心是“形式”或者“空间”。我们把这三个顶点进行了转化,将“建造”归为“元素”,“场所”归为“自然”,“使用”归为“类型”,然后从这三个方面分析巴瓦的作品。当然这是探访前先入为主、基于文本的研究,与实地探访的真实感受有吻合处也有差异,是非常有趣的经验。

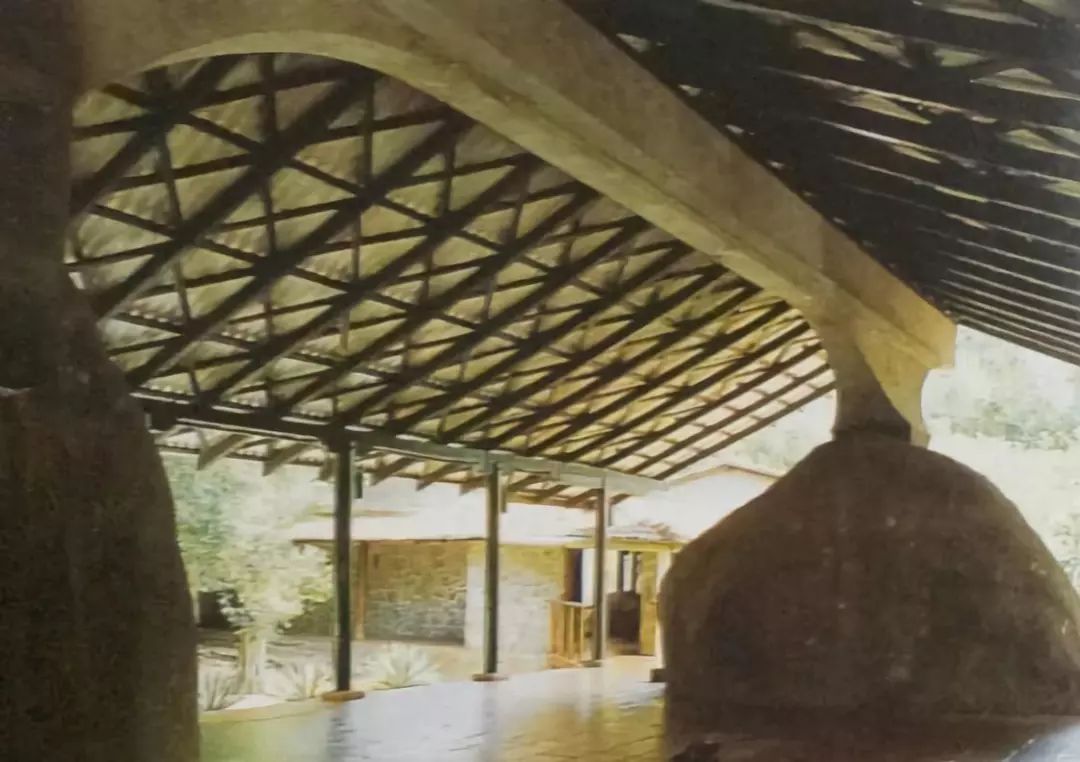

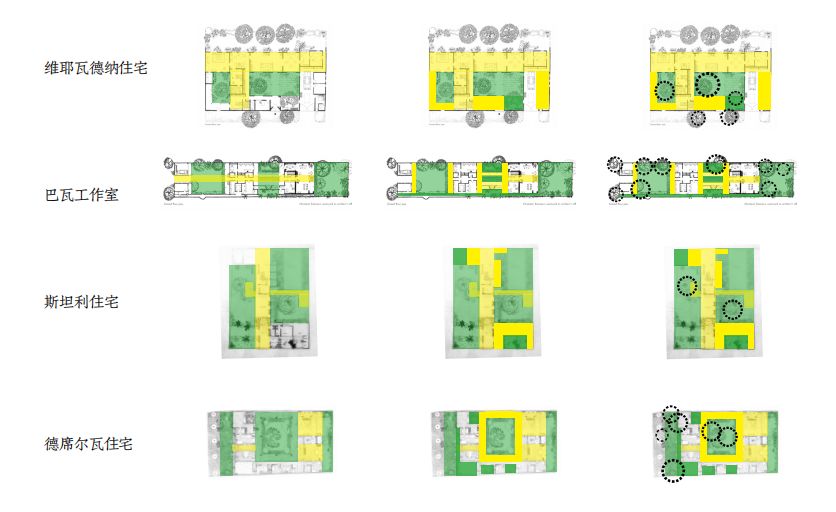

对于巴瓦建筑“类型”的研究,我们分成了四种。第一种是“隔廊”,在巴瓦的工作室、大学公共空间、沙滩酒店等项目中有很多。隔廊的作用是通过它的加入,为有限的场地赋予一种水平向的延伸感,获得一种深远的空间感受,使自然和室内的边界变得模糊。

第二种空间类型,是“消失的标准层”。比如在沙滩酒店、卢哈那大学、钢铁公司办公大楼等案例中,通过消失的标准层,房子像是由很多个单个的房子摞在一起,是一种垂直向差异化的处理,来消解标准层建筑与环境之间的孤立感。在这种情况下,悬挑、斜撑等结构往往会为差异化的处理提供机会。

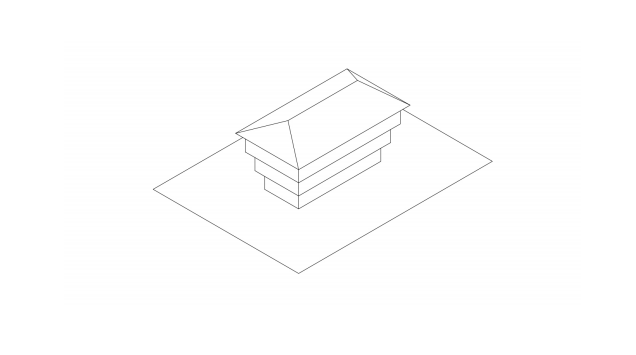

第三种类型是“覆盖”,是关于屋顶的类型,这其实是一种空间的适宜性。比如乡间别墅用一个巨大石头支起来的屋顶,既是对使用空间的覆盖,也是对地形特征的回应,屋顶的结构强化了屋顶不同的表情。

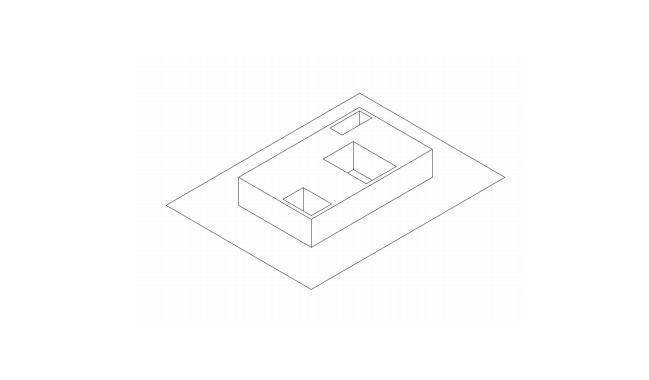

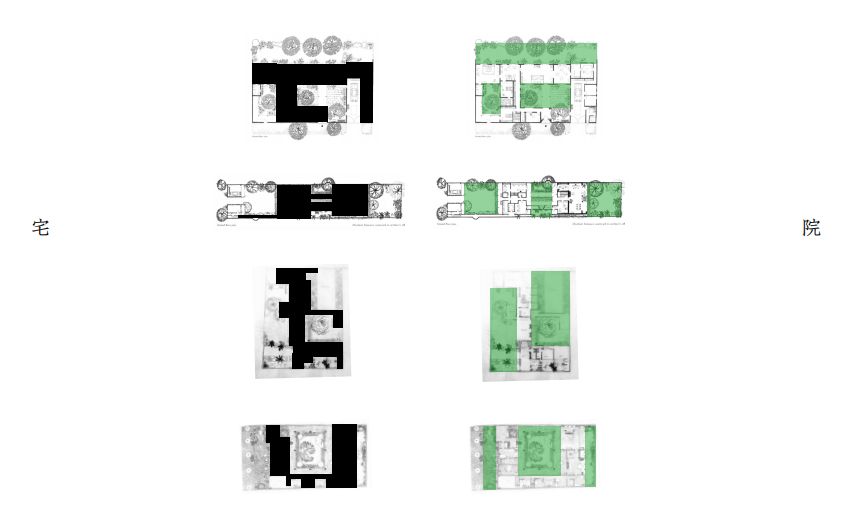

最后一种类型就是“以院子作为主体”,而不是以使用空间作为建筑或空间的主体。巴瓦工作室的每个院子都是非常完形的矩形,而使用空间反而是不完整的随机空间,线性的水院形状非常明确,周围的空间反而是随机的。席尔瓦住宅里前中后不同的庭院都是非常明确的几何形,周围的使用空间则更自由。

可以这样总结,在巴瓦的建筑中,实体空间也就是宅的部分是自由而含混的,意图不明,而院子的布置方式与形状则清晰可辨。巴瓦的设计似乎是首先确定院子的位置和模式,然后实体空间再对院子做出回应,使宅与院之间互相密切地咬合。实体空间仿佛包裹着这些明确的院子,空间变得柔软而含混。

33街自宅也体现出这样一种特征。内部的使用空间包含了服侍空间和被服侍空间,包含了比较公共的空间和私密的空间;空间里有或公共或私密的不同流线,且与庭院的分布有很多关系。院落是结合场地上的树和用地周边来布置,且形状都相对稳定、明确;而宅是从中心向四周生长,跟院落发生关联,相对自由、随机。所以我认为巴瓦是把院子作为操作的主体,具有清晰的布置方式和形式,而宅是通过与院落的回应变得自由而暧昧,使得住宅整体的空间变得疏松多孔、宅院难分。这也是33号自宅对巴瓦建筑的“类型”反映中最为凸显的一点。

回想真正现场的体验,在33号自宅我只画了两幅草图,一个是入口的那条带顶廊道,一个是那个复杂的楼梯。其他空间是有非常强烈的感受,但似乎很难用草图的方式固定下来。巴瓦为什么会这样处理院宅关系?借用金老师的总结,就像那条抽象化的走道一样,院落实际上也是一个服侍空间,它服务于宅的部分,因为人真正的生活空间或者主要停留空间,是内部的也就是被压暗的空间。之所以把这条走道、楼梯间、卫生间、院子都做得非常明亮,而把宅做成暗的空间,实际上是把服侍性空间当成街道一样处理,而压暗的空间则是从街道进入了自己的生活。街道作为一种明亮的空间,是服务于人真正停留的暗空间——暗的空间,反而更高级。

就像金宇澄在小说《繁花》中描述的一个在静安市场的人物,他进入集市的货摊内坐下,透过压暗的空间中压低的屋檐看外面熙熙攘攘的街道,看街道上的喧哗走动,还有女人的大腿,感到无比安逸和享受。街道的明亮空间是服务于压暗的这个让人自在的停留空间的。还有一个案例是坂本一成的代田的町家,空间非常长,最深处是主人的座位,透过层层叠叠的内外空间,可以看到远处明亮街道上人的走动、交谈,也是明暗空间服侍和被服侍的关系。所以在巴瓦的建筑中,看似将服侍空间视作主体,实际上真正被强调的是被服侍空间,也就是自由而随机的宅,这一自然的、容纳人的真正生活的部分。无论设计手法如何操作,以院还是以宅为主体,最终还是要强调人的体验,人才是空间真正的主体。

关于“二七论坛”

学习建筑离不开经典案例研读,而传统分析方法建立在抽象解读之上,空间和建造信息大大衰减。如何弥补这一缺憾?北京建筑大学“二七论坛”由此设立。

以“直观、深入、具体、面向设计”为宗旨,由北建大建筑与城市规划学院教授金秋野发起的“二七论坛”,是学院针对专业实验教学的系列学术活动。一方面以VR虚拟现实搭建经典案例实景,带给体验者临场感;另一方面邀请去过案例现场的学者与建筑师从经验与记忆出发,结合理论思考,带来发言与讨论。

主办 | 北京建筑大学建筑与城市规划学院

承办 | 北京建筑大学建筑评论研究所、良物匠造、有方

文字整理 | 金秋野工作室:黄露、张靖雯、徐大辉、秦鸿昕、魏前程

VR场景制作 | 良物匠造:蔡斯巍、常涛、宁泽坤、王一民、马一丁、徐彤达、邢晓珊、孙丽媛、李英汉、赵离凡

声音设计 | 强倩

编辑 | 原源、崔婧

视频拍摄及制作 | 郭嘉、胡康榆

视觉 | 李茜雅

校对 | 原源

版权声明:本文由主办方授权有方发布,欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

投稿邮箱:media@archiposition.com

上一篇:黄居正:巴瓦自宅中的“随宜”与“合用” | 北建大“二七论坛”第一期讲座实录

下一篇:石上纯也事务所设计的“水庭”获得了首届Obel奖