“黑暗隧道。”这是雕塑家隋建国对2008年创作历程的回忆。

那时候,他刚开始做“盲人肖像”系列,强迫自己蒙着眼睛捏泥巴,以“看不见”的方式抛弃有意识的塑形。

在外人看来,这几乎是“儿戏”,但对隋建国来说,“无意”并不是一种容易达到的状态,既不舒服,也难得到理解。这也许是为什么,他在建筑界中独爱弗兰克·盖里。后者用纸团“揉出”的房子让隋建国觉得,这个人会懂他。

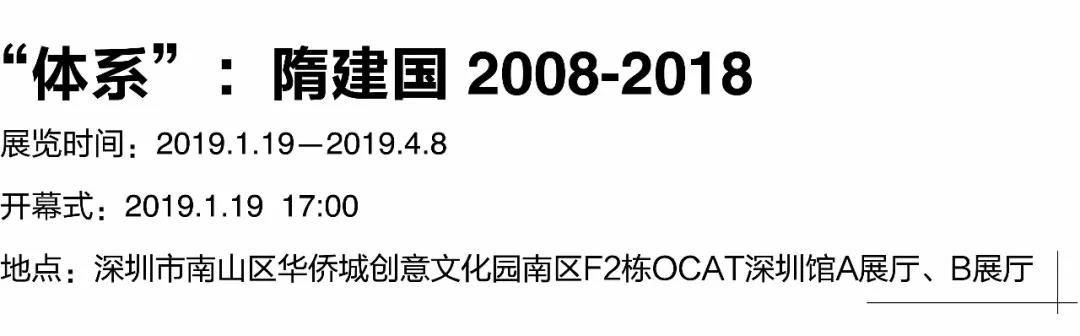

隋建国长达十年的“摸索、挣扎和困惑”,以2008为起点,催生了1435件泥稿,也见证了人工“套圈”放大技术到3D打印放大技术的演变。其最终成果均交付于1月19日下午5点即将在OCAT深圳馆开幕的隋建国个展——“‘体系’:隋建国 2008—2018”。

开展前,有方跟随隋建国提早来到还未布置好的展场,由A展厅后门进入,直接撞见巨大的“手迹”系列。我们看见高约5米的银白色雕塑,以及其上被放大的创作者掌纹。第一眼的震撼,难以名状。

隋建国带我们走上前,近距离查看3D打印与身俱来的像素块“肌理”。这个曾经想成为科学家的雕塑师,至今仍为科学的精准而着迷。他一边抚摸着材质上的像素,一边“坦白”,自己对这个作品的贡献只有10%,余下的90%都是技术的功劳。

“我用两只手攥住石膏,什么都不想,半小时以后,石膏凝固了,手稿就完成了。”接下来的事情,就是将这件带有隋建国身体记忆的“草图”扫描上传至云端,再由3D打印机花1个月的时间,以光敏树脂材料打出放大后雕塑的组件。最后,工人们搭脚手架在展览现场完成拼装,大功告成。

3D打印得来的放大效果,比人工“套圈”放大的“盲人肖像”快速得多,也精确得多。隋建国站在“手迹”脚边,对技术的成效颇为满意。而在仰着头观看自身掌纹的时候,他仿佛也看见了存放在云端的数据,一座“云端花园”。

由形及象,肉身成道。“手迹”背后,A展厅内播放的视频文献,呈现了高速摄像下隋建国捏泥的过程。

手和泥的运作在画面里变得极缓慢,让人不得不慢下来,咀嚼这“造物”的神秘感。同样的,将小件泥塑、石膏放大至5米的目的,也是为了让观者无法忽视那些微小的细节。这可能是隋建国抛弃所有“意符”之后,凭借偶然性得到的唯一“意旨”。它不再像《衣钵研究》《侏罗纪时代》那样带有明确的观念,因而也对观者提出了挑战,要求他们经历隋建国走过的“黑暗隧道”,打破“观看的习性”。

指印、脚印、掌纹......来自隋建国身体的痕迹本应私密,却在“放大”的作用下“强行”进入公众视野,“强迫”人们思考这个不明物体为何长成这样,又为何出现在这里。尽管隋建国不太认同,但追求“造物”之纯粹的他确实和“造物主”有着某种互通性。因为“你也可以说上帝造出了花和树,强迫你看”,或造出世界,“强令”生命参与。

实际上,艺术家、哲学家在研究与实践的某个阶段往往会获得这样的顿悟:人性与神性的距离本不遥远,生命体经历的每个偶然背后都有所谓“道”“空”“真理”或“圣灵”的逻辑。隋建国也是这样,因而才主动走入“黑暗隧道”。在十年“体系”的摸索中,他找到了自己的路径——“用理性的方法寻找那个不受理性控制的东西。”

有方 您曾在介绍这次个展的视频里说,从2008年的“盲人肖像”开始,就好像“进入了一条黑暗的隧道里面”,为什么会有这样的感觉?

隋建国 因为我在创作“盲人肖像”的时候闭上眼睛了,做出来的东西不受意识控制,是一个纯粹的状态,进入了“空无”,这就相当于“黑暗的隧道”。这个状态其实不好。睁不开眼睛能好吗?但在一开始,我找不到进入“空无”的办法,只能闭上眼,避开意识对手、对身体的支配。后来我发现,至少有三种方式可以避开控制。

一是使劲做动作,你一用力,身体就不好控制了;二是把对象收缩到手心里,就好像那些盘核桃的老头,他们不用看,手就这么动,这时候作为对象的雕塑材料好像进入了胃部的食料,人不用控制,胃就能刺激它、消化它;三是用石膏做材料,握住以后手就不再动了,这也是一个办法。

有方 相比建筑对立体的塑造,您现在的雕塑是不是已经完全没有理性的成分了?

隋建国 也有理性。我是用理性的方法去寻找一个不受理性控制的东西。我的出发点是一个理性的认识:只有不去控制才能做好雕塑,然后就想办法避免控制。

有方 这个理性的认识是从何而来的呢?

隋建国 算是一种顿悟吧。其实不止是我,还有很多艺术家都有这个认识,都想把所有的已有知识负担抛掉。比如毕加索希望像孩子那样绘画,他这么做的意思跟我是差不多的。

在中国,我那一代人受过最好的雕塑训练。具象的、抽象的,还有后来的观念艺术,全都能掌握。最后,当我想做一个属于自己的东西,就发现要抛弃之前学到的。当然,我以前的作品也是自己真正想做的,但它们跟社会的训练、艺术的思潮都有关系。我把它们当做一个消化吸收的过程,现在的我是到了“升级”的时候。

虽然有艺术家也说到“抛弃”,但不是所有人都真的这么相信,即使相信,也有很多人不会真的实践。不过,对技巧以及各种知识的积累,我也不是说忘就能忘的。我只是想办法得到一个“忘记的瞬间”,它们肯定还是会回来。毕竟,要说彻底的顿悟,那我可能根本不要做艺术了。因为艺术也是人类的“负担”。

有方 对一些受众来说,您现在的作品可能已经不算是“艺术”了。

隋建国 一开始我也怀疑过我做的东西还是不是艺术。这就是为什么我说我进入了“黑暗的隧道”。但后来我发现我的冒险是对的,这之间的过程我没法论证。我就是把作品放在那儿,看你接受不接受,而不可能揪着你问,这是不是艺术。

有方 您不用揪着大家,展览这个形式在某种程度上也试图“说服”人们相信这是艺术。

隋建国 对。但信或不信仍然是属于个人的选择。4年前,我来深圳做过讲座,讲座最后,有个年龄比我稍微大一点的老先生,是个中学美术教师,说很喜欢我的作品,但对我最后的一些雕塑,他不能接受。他说,你让我想起我们在60年代批判的美国资本主义意识,就是让猩猩、大象去画画,这是资本主义的腐朽。他问我,你有什么理由说这是艺术?

我说,从探索或者创新的角度,我敢说这是艺术。艺术需要创新,即使别人都来学我,像我这样做“资本主义腐朽的艺术”,那也不过是学我而已。

有方 您也是一名雕塑老师,据您观察,现在央美雕塑系学生的创作状态是怎样的呢?

隋建国 在学校,我把我所了解的一整个关于雕塑,关于艺术的知识都尽量传达给他们。如果他们觉得这个东西好用,那就有用,如果有一天他们觉得这是负担,也可以想办法把它抛掉。目前来看,他们觉得这些知识还是很好用的。

有方 看您这次个展上的作品,有一个问题比较让人困惑,您雕塑的原作,到底是小尺度的“泥稿草图”还是大尺度的放大物呢?

隋建国 我将小的称为“原型”。大的是为了让你看到掌纹等等看不清的细节,它们不是“原型”的模仿物或“赝品”。

我在家挑选要放大的原型的时候,会拿着20倍的放大镜去看,想象它们放大后的样子。我觉得“放大”是对“原型”的公共化,它让个人用身体留下的痕迹进入了公共视野。“原型”需要一个放大器,一个过滤系统,将其送入公共文化的话语系统。

其实,有了3D打印技术之后,经过扫描的“原型”也可以不存在了,因为它的信息已经上传到了云端。只不过现在的扫描精度可能还不够高,我才保留着它们。不过,我也在思考“原型”和云端信息的关系。“云”其实是硬盘,信息仍然需要载体。这个问题现在正苦恼着我。

我一直是个唯物主义者,一个“恋物癖”,虽然也在把自己以前的作品全部扫描、保存,但还没有彻底的转过来,做到放弃“物”。 我就是觉得肉体比灵魂重要,这是雕塑家的底线。我之所以闭上眼睛做“盲人肖像”,不也是想把那些所谓的灵魂、意识统统去掉,让身体自己来做嘛?当然,这样的东西,纯粹度是可以怀疑。但至少我努力去试了。

有方 但这些来自于您身体的无意识的私人信息,从外形上看可能太难令公众理解了,它们如何能具有公共性呢?

隋建国 其实这正是我最想要的。我希望能不受任何影响或控制地“造物”,泥和手给了我这个可能性。而如果有人能纯粹地看见“物”,那我觉得就很棒了。

另外,掌纹跟我的价值观也是统一的。它代表“我”,是“我”的张扬。我觉得在中国的社会环境中,对个人的张扬是必要的,我们需要它去完成现代性。

甘阳说过,从清末到现在的100年间,中国一直处于一个传统溃败的过程中。我们不知道新的文化有没有崛起,但溃败是已经确认的。现代化由物质衡量,但现代性取决于个体对自身主体性的确认。在中国,这一直是没有解决的问题。从这方面来说,我这些小东西也算表达了一点立场。

有方 3D打印在建筑圈里也已经有很多应用,但有人会批评它缺乏情感,不能完全替代人工。您用3D打印放大雕塑,会不会也有这个“缺乏情感”的顾虑?

隋建国 我觉得,如果3D打印在未来实现了分子打印水平,就不会存在这个问题了。

有方 但科技再精准,也总会有人怀念手工的笨拙和不准确,认为那是情感的体现。

隋建国 对数字主义我也很怀疑。这可能是一个无奈的结果,并不让人欢喜。人类的进化的确可能预示未来的危险,但如果你拿人类的今天和昨天对比,就会有一个价值判断。

你可以怀疑,我也会怀疑。但我还想到,人类从制造出第一块石器时起,进化就开始了。这个过程中有哪一个节点是错的,是没有必要的呢?人类其实是靠技术实现进化的。

我会使用3D打印做雕塑,这代表了我的价值观。如果新的技术来了,是未知的,那我就跟它“玩”一下,发现它的弱点和优点,完成进化。人和技术就是这样的关系。这不代表我乐观,而是因为我觉得它是唯一的办法。

3D打印有它的弱点,比如临时性、脆弱性,但我会把这些当作它的特点。如果收藏家想占有一件这样的作品,就只能获得一份数据,再用数据打印雕塑,就这样被带入一个数字游戏当中。

有方 如果有人拿着您的数据打印了好几个雕塑,并说自己是它们的作者,您会介意吗?

隋建国 我会介意。因为我现在处于整个现代艺术系统里,有合作的画廊,有市场体系。但我觉得人类迟早应该超越这些东西。

就像共产主义理想,既生活在现实中,又要超越现实。像恩格斯,一方面做股票、做生意,一方面又想着把资本消灭掉。我想的不是“消灭”,而是“超越”。人们现在试图赶上的一些新的“规则”,比如对同性恋的接受等等,也是对二三十年前状态的超越吧。

有方 我很好奇,作为一名雕塑家,您怎么看待建筑师?

隋建国 我比建筑师要自由些。建筑师除非给自己做东西,不然总是要考虑甲方的需求。而且他们从一开始就被训练为要做“有用的东西”“有用的空间”。比如在选择材料的时候,建筑师要考虑地球引力,还要克服它。而我在现场展出的两个雕塑作品“引力场”,恰恰利用了引力。

建筑师里我挺喜欢盖里的。他年龄比我大,思考的也许比我早,但我们居然想到一起去了。不过盖里做的东西比我可难多了,好在他的事务所给了他实力去克服一些阻力,做出遵循内心的东西。当然他也会挨骂,甲方可能会不满意。而我的甲方就比较简单了。你不满意,不买就算了。所以我说我比建筑师自由。

当然,除了盖里,还有很多不同风格的建筑师,从不同侧面探讨创作。从技术的角度来说,我很能理解他们。因为我对任何技术都感兴趣。你要先深入它才能了解它。结果至多是你以为自己在“使用”技术,其实是技术在“使用”你,是吧?

版权声明:本文版权归有方所有,图片除注明外来源网络,版权归原作者所有。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

投稿邮箱:media@archiposition.com

上一篇:以谦和的姿态,面对愈发暴力的建造本位主义 | 李保峰建筑设计展深圳举行

下一篇:从试衣间开始的秘密旅行:Forte Forte米兰店 / Forte Forte