转眼2017年又过了,照例选些年间涂鸦拿出来跟大家分享。

我知道这一年并不理想,但我也知道我们离理想又近了一步。

在这一年里,我受四位伟大艺术家的作品和心路历程启迪,心中觉得踏实。在此写点文字向他们致敬!

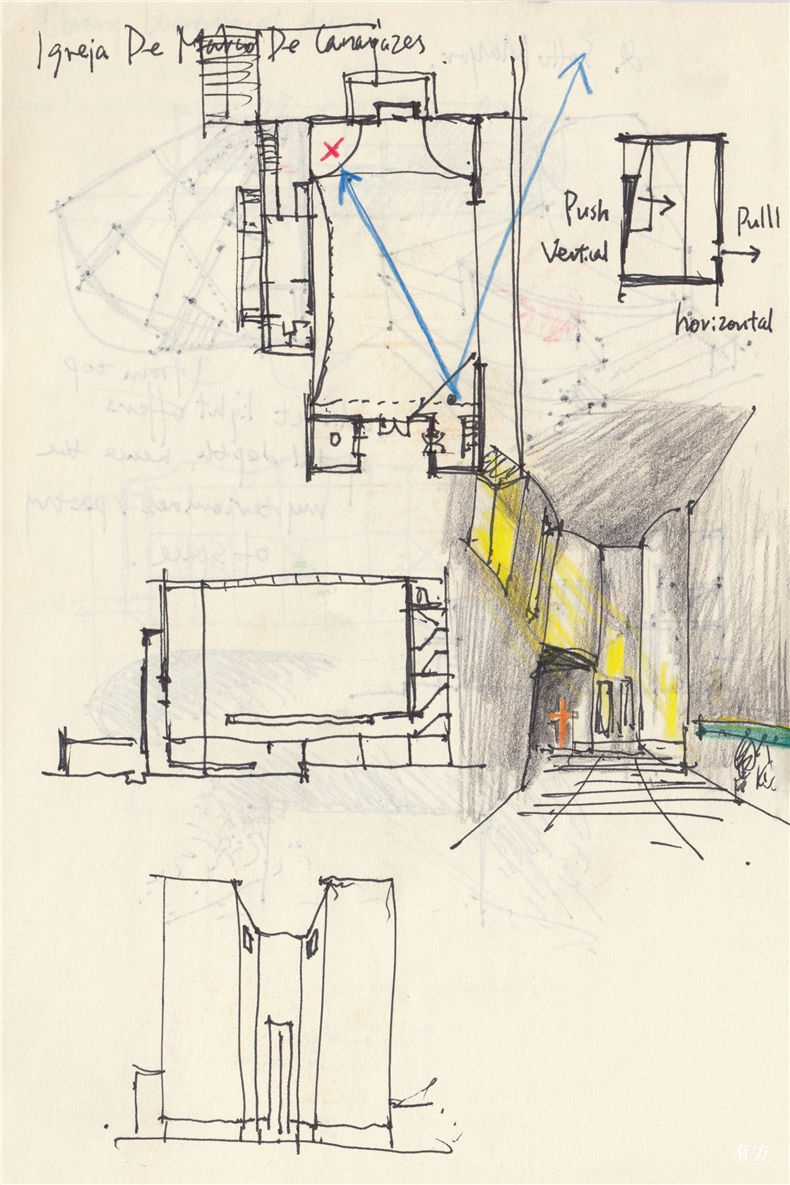

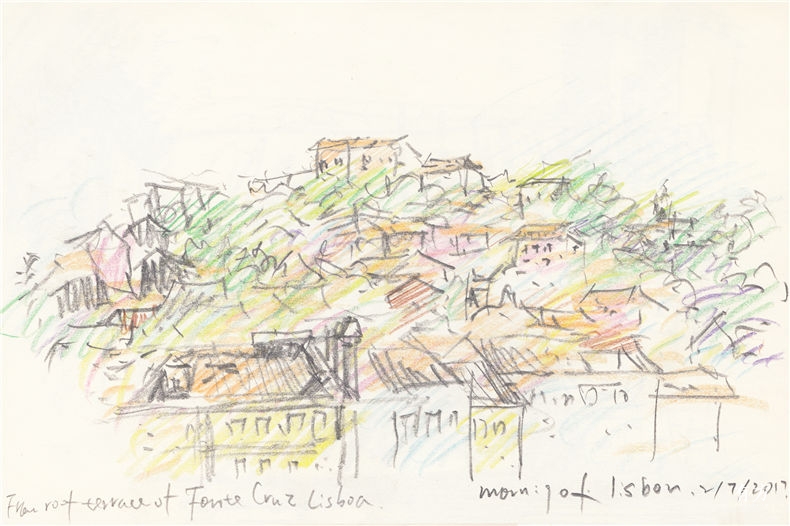

6月30日-7月9日,带队有方“超越几何:西扎与葡萄牙现当代建筑”之旅

西扎的很多房子都源于一个端庄格局,U型合院或对称塔楼等。这些原型固然重要,但它们并不是西扎房子的魅力本质所在。就像汉字书法贴中的米字格,虽然重要,但它们仅是书写的模板和控制网格。它们期待着书写,但并不是书法本身。

西扎房子的魅力在于:他在一块场地上的书写过程,就是调度各种力量,让原初端庄格局产生魔术变形的过程。中国书法以“永字八法”概括汉字的书写笔势和基本笔画(侧-点、勒-横、弩-竖、趯-钩、策-挑、掠-撇、啄-短撇、磔-撇捺)。西扎的每栋房子(尤其是平面图)都可当作一幅书法来读:他用大块方框维持住主体的端庄格局;他在局部用微斜撇捺或尖锐弯勾,呼应基地周边的不规则状况;他在更小的细节,用圆滑倒角疏通两处空间之间的急剧转向;他的每一笔落下都显得很轻松,似乎信手拈来,但同时又极其精到,在准确落下同时与其它笔画迎来送往、聚散开合。笔画间形断意连、彼此关情,共同构成流动空间。

随着技巧日渐纯熟,西扎的书写愈发豪放,从楷书到行书到草书,直至近期接近狂草境地。但明眼人一看,西扎的狂草是有高深楷书、行书功底的狂放书写,是高度控制力基础上的得到的自由。大量建筑师们连正楷都写得歪瓜裂枣,却冒充怀素的狂放,只配丢人现眼。

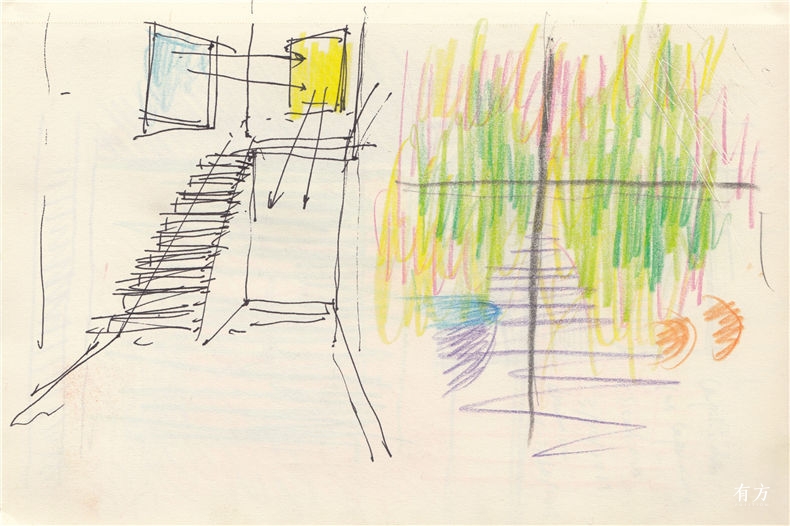

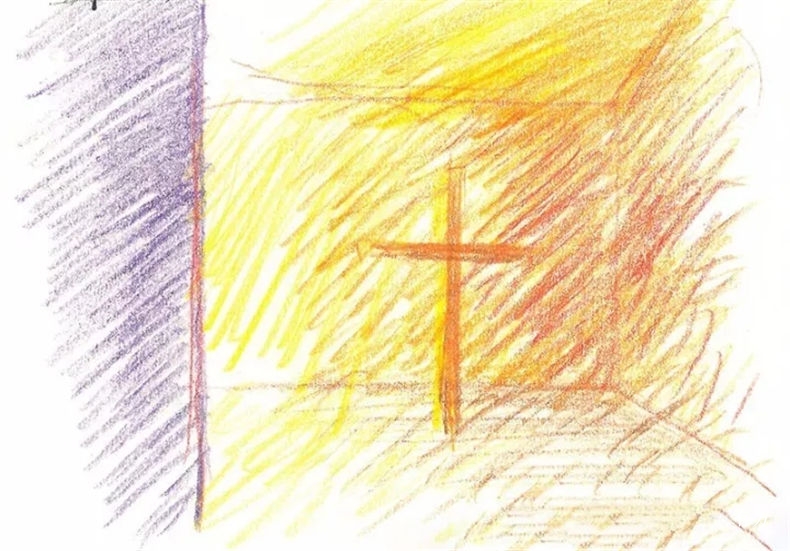

9月28日-10月7日,带队有方“向内的花园:巴拉甘的世界”之旅

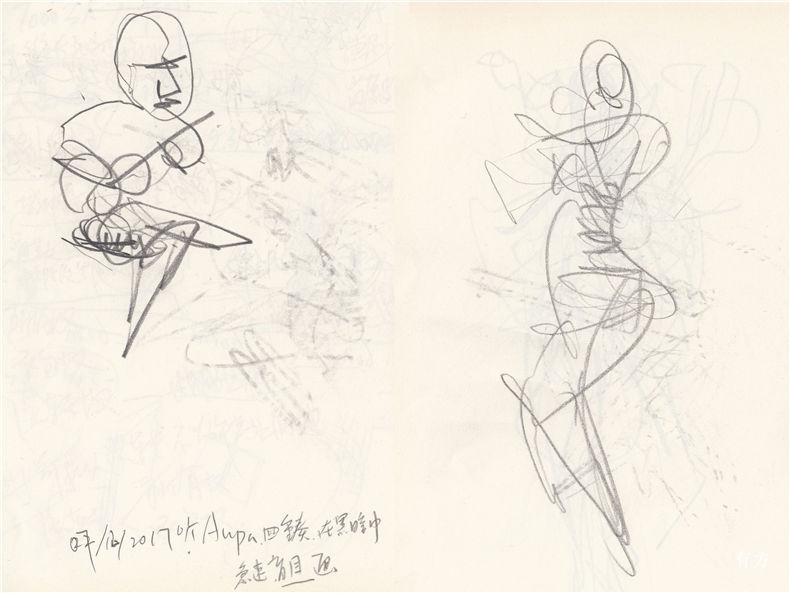

巴拉甘自宅印象,10月7日在洛杉矶-香港航班上画。

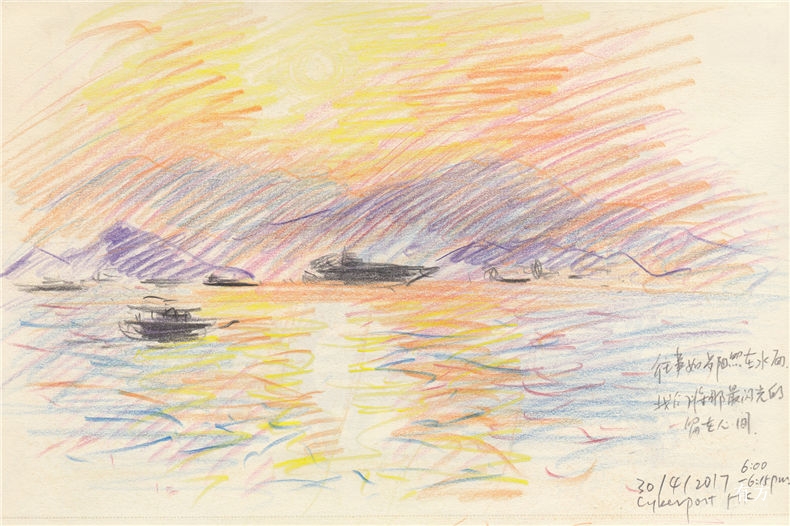

参观巴拉甘的建筑,最打动我的不是他的墙体色彩和花园——这些通过图片多少可以感受,而是他室内的光——这只有在现场才能体会。

巴拉甘室内的光,不是从高处投下,打在你脸上,让你忏悔和皈依的造物主之光(如在哥特教堂里);更不是刺穿你的瞳孔,驱散你灵魂中的暧昧不明,让你得到“启蒙照亮”(enlightenment)的理性之光(如柯布在纯粹主义时期所追求的)。

在室内,巴拉甘塑造了一种温情的令你窒息的光。他将室外的阳光过滤、染色,折射或漫射入室内,让光像空气一样弥漫、像乐曲一样萦绕、像水一样充溢在空间里,把你笼罩、淹没。

你感觉如沉入海底。上面(外面)的阳光那么炽烈,但它的利剑抵达你所沉入的晦暗粘稠的海水深处时,已经消磨成无数颗细碎金粉,在你周围漂浮,幽幽闪耀。你感到晕眩。你的内心和外部世界融为一体,慢下来、静下来。你陷入忧伤和怀旧,远离所有功利需求。

11月13日,参观东京国立新美术馆《安藤忠雄展:挑战》

1964年,24岁的安藤忠雄踏上亚欧非之旅。他背上十根牙刷、十块香皂和一大堆药品和内衣裤,惴惴不安地从家乡大阪搭车到横滨,从横滨港乘船到俄罗斯的纳霍德卡港(Nakhodka),再转火车横穿西伯利亚,经哈巴罗夫斯克(Khabarovsk)、莫斯科,到赫尔辛基,去法国、瑞士、意大利、希腊、西班牙,最后从法国南部马赛搭客货两用轮绕经非洲的开普敦到马达加斯加,去印度、菲律宾,回到日本。这一趟旅行耗时七个月,共花费六十万日元。

这是拳击手安藤的建筑启蒙之旅。他在后来的回忆中反复提到那些旅途中打动他的建筑作品:芬兰阿尔托建筑的柔美光线和对人的体贴,罗马万神庙的戏剧性光之空间,佛罗伦萨的米开朗基罗的所有建筑、绘画和雕塑,当然还有他魂牵梦萦的柯布西耶的作品,萨伏伊别墅、朗香教堂、拉土雷特修道院和马赛公寓等。

安藤在广袤的旅途空间中体味生命的意义。他生平第一次看到了地平线和海平面,为地球的辽阔风貌感动。在哈巴罗夫斯克开往莫斯科的火车上(行程共一百五十个小时),他凝望窗外连绵不绝、一成不变的西伯利亚原野。在颠簸在印度洋的船上(行程约一个月),白天他在僧侣的指导下在滚烫的甲板上打坐,环顾四周,汪洋一片;夜晚,周围漆黑的海浪如流动的沥青,头上满天星斗中南十字星特别闪亮。在恒河边,他强忍灼目阳光、刺鼻气味和自己想抽身逃离的念头,注视河中沐浴的人们,火化的尸骸从他们身旁顺水飘过。在大地、山川、生死交错中,安藤深感自身的渺小,扪心自问:“究竟活在这世间的意义是什么呢?”

正是这对超越自身生命之外的伟大空间和存在的凝视,让青年安藤成长为一个有灵魂的建筑师。

12月,周末家中集中看塔可夫斯基的电影。

经典好莱坞电影在拍人时,镜头常放在角色站立的平视高度。拍俊男时镜头放在他的嘴唇高度,拍美女则略高点,这样拍出的脸蛋最少变形,个个显得俊美异常。好莱坞在拍西部片时,镜头则常压低,向上仰视牛仔英雄,以凸显他们在马背上的飒爽英姿。小津安二郎打破了这些陈词滥调,为世界电影贡献了革命性的“榻榻米镜头”——把镜头放在人跪在榻榻米的视线高度,有时甚至更低,离地板一两尺,镜头仍保持平视,以谦卑的视角打量空间和人物。

塔可夫斯基与小津相反,爱用俯视镜头。他常让镜头从平视高度缓缓升起,高过男主角的头,以一个倾斜角度俯视孤独的他。而他总是被身边滞重的大地拖拉、束缚,要么在原野上禹禹独行,要么立在草丛中沉思,要么匍匐在泥土和水洼中喘息。背景忧愁延绵的音乐,似乎在感叹大地如此辽阔,人却无从逃离,时间在无情流逝。

有时塔可夫斯基的镜头会高踞空中或山顶,以超广视野俯瞰芸芸众生。但奇怪的是,他的镜头如此高屋建瓴,却没有一点“上帝视角”的傲慢。当在高地俯视下面呜呜泱泱的人群在相互厮杀时,突然有两只家鹅从高空坠落,闯进画面,笨拙地扑闪着翅膀,努力软着陆到低地,为人间悲剧平添一份荒谬。当在空中俯视蝼蚁般的人群在忙碌一项工程时,塔可夫斯基的镜头横拍摇拍,突然急转九十度,对准摄像机正下方,垂直向下看,让观众陡然感到一阵恐高——一个凡人突然被拎到上帝高度时所感到的虚空和恐惧。

有一刻,男主角竟然能挣脱大地囚禁,奔向太空,在太空舱里失重漂浮。这时的他,反而发出最急切的回归大地和人间之爱的呼唤:“我们根本不想征服太空。我们想要无尽地拓展地球。我们不要其它世界;我们想要一面镜子。我们寻找联络但永远不会得到。我们站在一个愚蠢的立场:人在努力追求他所惧怕和不想要的目标。人需要的是人!”

塔可夫斯基的俯视,不是君临天下的傲视,而是借助足够距离对大地人间的回望眷恋。对他来说,高度不带来自由,而是促人自省回归:“你爱的是你会失去的东西:你自己、女人、故土。直到今天,爱对人类和地球来说,实在是高不可攀。”那如何得到并珍惜爱呢?也许只有被提升到一种远离人间,接近虚空的高度,人才会反观自身,才会真正体验到“人类作为爱的理由”。

版权声明:本文由作者授权行走中的建筑学发表。如需转载,请自行联系原作者。

上一篇:惊悚片建筑学:看希区柯克如何营造空间效果

下一篇:崔愷:我的2017