编者按:“久违的现代:冯纪忠、王大闳建筑文献展”挖掘、展示了冯纪忠、王大闳两位现代建筑设计大师最重要的现代建筑设计作品,如冯纪忠的方塔园与何陋轩,王大闳的建国南路自宅、国父纪念馆(中标方案)、台北故宫博物院(中标方案)等,以设计图纸、模型、历史资料以及影像、装置等当代展示方式和效果,呈现在两岸均被“埋没”的现代主义建筑大师的思想与杰作,激发设计界对探寻、接续中国现代设计理念的思考与讨论。

下文节选自《久违的现代:冯纪忠/王大闳建筑文献集》何陋轩论之《小题大做》。

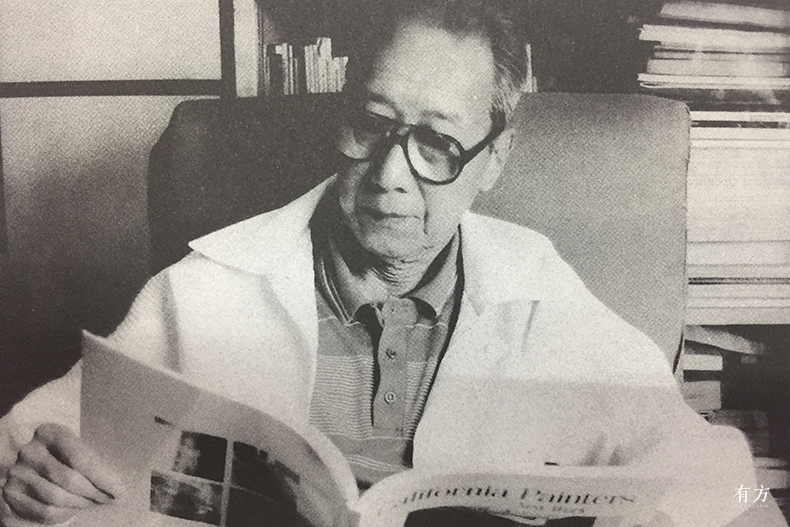

在一些中国建筑师的心目中,冯纪忠先生占有特殊的位置。“文革”和“文革”以前的事情,在人们的刻意忘却中,早已成为过去,而冯先生在今天的位置,主要在于一组作品,松江方塔园与何陋轩。这组作品的孤独气质,就如冯先生骨子里的孤傲气质一样,将世界置于远处,有着自己清楚的价值判断,并不在乎什么是周遭世界的主流变化。

二十几年后,仍然有一些中国建筑师对冯先生的松江方塔园与何陋轩不能忘怀,我以为就在于这组作品的“中国性”。这种“中国性”不是靠表面的形式或符号支撑,而是建筑师对自身的“中国性”抱有强烈的意识,这种意识不止是似是而非的说法,而是一直贯彻到建造的细枝末节。以方塔园作为大的群体规划,以何陋轩作为建筑的基本类型,这组建筑的完成质量和深度,使得“中国性”的建筑第一次获得了比“西方现代建筑”更加明确的含义。

如果纵贯过去100年的中国建筑史,真正扛得起“传承”二字的,作品稀少。而这件作品,打通了历史与现在,大意与建造细节间的一切障碍,尤其在何陋轩,几乎做到了融通。1980年代初,当冯先生做这个园子时,尽管面对诸多阻力困难,但刚走出“文革”的他,必是憧憬着一个新的时代。他完全没有料到,自己在做最后一个;也完全没有料到,自己会如此孤独,后继乏人。

这让我想起赵孟頫,书法史上,二王笔法由他一路单传,他身处文明的黑暗时刻。有人会问,不可能吧!那么多人写字,笔法怎么会由他单传?这里谈的不是形式,而是面对具体处境的笔法活用,克制,单纯,宁静,深远,其背后是人的真实的存在状态。在冯先生自己的文字里,着手方塔园与何陋轩,他是抱着这种自觉意识的,但他的周遭,早已不是那个宁静的国家,他对这些品质的坚持,对“中国性”的追索,是相当理想主义的。我想起梁思成先生在《中国建筑史》序中的悲愤,疾呼中国建筑将亡。实际上,那只是几个大城市的街上出现一些西洋商铺建筑而已。而当冯先生做这个园子时,已是“文革”之后。当我们再见方塔园,则是这个文明崩溃之时。

我第一次去看方塔园与何陋轩,记得是1996年,和童明一起去的,正值何陋轩建成10年后。那种感觉,就是自己在合适的时候去了该去的地方。在那之前,我曾有过激烈的“不破不立”时期,对模仿式的传承深恶痛绝,甚至10年不去苏州园林。遍览西方哲学、文学、电影、诗歌等等,甚至1990年代初,将解构主义的疯狂建筑付诸建造。记得一个美国建筑师见到我做的解构建筑,狂喜,在那里做了三个原地跳跃动作,因为美国建筑师还在纸上谈兵的东西,居然让一个中国的青年建筑师变成了现实。但也在那个时候,我桌上还摆着《世说新语》和《五灯会元》,书法修习断断续续,并未停止。漫游在西湖边,内心的挣扎,使我始终保持着和那个正在死去的文明的一线之牵。也许这就是我的性格,对一种探索抱有兴趣,我就真干,探到究竟,也许最终发现这不是自己想走的方向,但正因为如此,才明白自己想要的是什么。1996年,我重读童寯先生的《江南园林志》,发现自己终于读进去了,因为我发现这是真正会做建筑的人写的。也就是这年,我游了方塔园,见到何陋轩,发现这是真正会做建筑的人做的。

我和一帮朋友坐在何陋轩里,在坐下之前,我们远观近看,爬上爬下,拍一堆照片,就像所有的专业建筑师一样。我意识到这一点,就拍了一堆大家在干什么的照片。冯先生在谈何陋轩的文章里,早就料到这种情景,但他笔锋一转,说一般的人,只在乎是否可以在这里安然休息。我注意到在这里喝茶的老人,一边喝茶,一边在那里酣睡。我们也坐下喝茶、嗑瓜子。被这个大棚笼罩,棚下很黑,坐久了,就体会到外部的光影变化,视线低垂,看着那个池塘,确实很容易睡着。一种悠然的古意就此出来。实际上,何陋轩本身就有睡意磅礴的状态,在中国南方的炎热夏日,这种状态只有身在其中才更能体会;或者说,冯先生在画何陋轩的时候,自己已经在里面了。与之相比,外部的形式还是次要一级的问题。六百多年前,唐寅曾有一句诗:今人不知悠然意。在今天的中国建筑师里,有这种安静悠然的远意,并且能用建筑做出,非常罕见,因为这种状态,正是中国现代史花了一百年的时间所设法遗忘的。

方塔园和何陋轩是要分开谈的,从冯先生的文章里,他也认为要把两件事分开,因为隔着土山和树,方塔与何陋轩是互相看不见的。从操作上看,冯先生先把这句话撂出,别人也不便反对,做起来就更自由。但更深一层,我推测冯先生想做个建筑,毕竟方塔园只是园子,北大门做得再好也只是个小品。另一方面,方塔园在前,冯先生的大胆实验让一些人不爽,就有人暗示在那块场地做点游廊亭子之类,以释放对没见过的东西的不安与焦虑。冯先生显然不想那么做,他想的东西比方塔园更大胆。他要做的东西是要和密斯的巴塞罗那德国馆比上一比的。这看上去有点心高气傲,但我想他做到了。无论如何不能低估这件事的意义,因为在此之前,仿古的就模仿堕落,搞新建筑,建筑的原型就都源自西方,何陋轩是“中国性”建筑的第一次原型实验。冯先生直截了当地说过:“模仿不是继承。”

入手做何陋轩,冯先生首先谈“分量”,这个词表达的态度很明确,因为“分量”不等于形状。“分量”也不是直接比较,而是隔空对应,这种间接性是诗人的手法。冯先生的特殊之处在于他把抽象性与具体性对接的能力,他让助手去测量方塔园里的天王殿,说要把何陋轩做成和天王殿一样的“分量”。这就给了何陋轩一个明确的尺度,一个限定。这既是机智,也是克制。

“分量”作为关键词,实际上在整个方塔园发挥作用。借方塔这个题,冯先生提出要做一个有宋的感觉的园子,放弃明清园林叠石堆山手法。问题是,现实中没有可借鉴的实物,哪怕是残迹。史料中也没有宋园林的直接资料。于是,“宋的感觉”就成为一种想象的品质和语言。这几乎是一种从头开始的做法,一种今天人们从未见过的克制、单纯,但又清旷从容的语言实验。在那么大的场地,冯先生用的词汇要比明清园林少得多,大门、甬道、广场、白墙、堑道、何陋轩,如此而已。他反复强调,这些要素是彼此独立的,它们都有各自独立清楚端正的品相,它们存在于一种意动互渗的“分量”平衡中。所谓“与古为新”,实质上演变为大胆的新实验。

更准确地说,冯先生所说的“宋的感觉”,是指南宋,在那一时期的绘画上,大片空白开始具备独立清楚的含义。南宋也是对今天日本文化的形成具有决定性影响的时期,许多日本文化人甚至具有这样一种意识,南宋以后,中国固有文明里高的东西保存在日本,而不是在中国。当有人指出方塔园特别是何陋轩有日本味道,冯先生当然不会买账。用园林的方法入建筑,日本建筑师常用此法,但冯先生的做法比日本建筑师更放松,气息不同。在日本的做法中,克制、单纯之后,往往就是“空寂”二字,出自禅宗。“空寂”是一种脆弱刚硬的意识,一种无生命的味道。冯先生以“旷”“奥”对之。“旷”为清旷,天朗气清,尺度深广;“奥”为幽僻,小而深邃,但都很有人味。

“旷”“奥”是一对词,但也会一词两意,具有两面性。方塔下临水的大白墙就是纯“旷”的意思,平行的石岸也是纯“旷”,冯先生下手狠,如此长的一笔,没有变化。而北大门、栈道、何陋轩,都是既“旷”且“奥”的,这里不仅有形式,还有精神性的东西在里面,尽管在中国建筑师中,冯先生是少有的几个明白什么是“形式”的人。

我注意到,对视线高度的控制,冯先生是有意的,除了方塔高耸,其他空间的视线要么水平深远,要么低垂凝视。对于今天人们动不动就要到高处去看,他相当反感。

语言上的另一重大突破是细柱的运用。实际上,废掉屋顶下的粗大梁柱的体系,也就彻底颠覆了传统建筑语言。就建筑意识的革命而言,这种语言的革命才是真革命。或者说,冯先生由此找到了自己的语言,在那个时期,这是独一无二的。我推测,对细柱的兴趣来自密斯。有意思的是,我书桌上的一本德国学者的著作,探讨密斯的细柱如何与苏州园林中的建筑有关,因为密斯的书桌上一直摆着一本关于苏州园林与住宅的书。

细柱被扩展为线条,墙体、坐凳、屋脊、梁架,都被抽象为线,甚至树木,冯先生也想选择松江街道边的乌桕,因为树干细而黝黑,分叉很高,抽象如线。不知道冯先生是否见过马远的《华灯侍宴图》,我印象里, 这张图最能体现宋代园子的感觉:一座水平的长殿,屋檐下为细密窗格的排门,隐约可见屋内饮宴的人,殿外隔着一片空地,是六棵梅花,很细的虬枝,飞舞如铁线。空地上,空无一人。

仔细读冯先生所写的关于方塔园与何陋轩的文字,就会发现,这是真正围绕建筑本身的文字讨论,这种文字,中国建筑师一般不会写。常见的状况是,要么为建筑套以哲学、社会学、人类学等概念,以为有所谓概念想法就解决建筑问题,但就是不讨论建筑是如何做的;要么就是关于形式构图、功能、技术的流水账,还是不讨论做建筑的本质问题。实际上,很多出名的建筑师只管建筑的想法,勾些草图,然后就让助手去做。冯先生对细节的苟刻说明他是一管到底的,这多少能看出留学时期,森佩尔、瓦格纳、路斯所代表的维也纳建筑师对他的影响,尤其是那种对匠艺的强调。而将城市问题和建筑一起考虑,使得方塔园的尺度意识特别开阔。最终,由何陋轩完成了建筑的类型实验。

如果说方塔园与何陋轩几乎是一种从头开始的实验,它就是摸索着做出来的。可能成功,也可能出错。说何陋轩是“中国性”建筑的第一次原型实验,是在类型学的意义上,在建筑语言革命的意义上,而不是指可以拿来就用的所谓方法。即使对冯先生,把它扩展到更实际的建筑上,也会作难。北大门要加个小卖部进去,尺度就出问题。生活里,冯先生是很好说话的人,人家要个窗户,他也觉得合理。做完了就后悔,觉得还是一面白墙更好。竹林里的那个亭子,照片上很吸引人,现场看就有点失望。但正是这种手法的稚拙,显现着摸索的鲜活。何陋轩的竹作,冯先生是放手让竹匠去做的,基本没有干涉,就有些意犹未尽。但我觉得恰到好处。物质上的做作越少,越接近原始的基本技巧,越接近普通日常的事物,反而越有精神性与超验性。实际上,20年后,这组作品还保持着如此质量,说明它能够经受现场与时间的检验评判。

原文收录于《久违的现代:冯纪忠/王大闳建筑文献集》。

展览信息

画册主编:史建

策展人:史建

主办:华侨城当代艺术中心(OCAT)上海馆

协办:

华侨城(上海)置地有限公司

同济大学建筑与城市规划学院

中国美术学院建筑艺术学院

支持:

冯纪忠奖励基金会

王大闳建筑研究与保存学会

展陈设计:有方

视觉设计:TW

久违的现代:冯纪忠/王大闳建筑文献集

OCAT当代艺术中心上海馆 编

版权声明:本文节选自《久违的现代:冯纪忠/王大闳建筑文献集》,禁止转载。

上一篇:给建筑师的“十一”电影清单2.0

下一篇:不可错过:中国首个生土建筑展