杨涛 魏春雨 李鑫

湖南大学环境科学与工程学院

湖南大学建筑学院

2007年,布鲁诺·陶特(Bruno Taut)回顾展“从高山建筑到桂离宫”(From Alpine Architecture to Katsura Villa)在东京举行。展览主席矶崎新(Arata Isozaki)评价道:“日本现代建筑始于陶特对桂离宫的评价”——在矶崎新的话语中,作为日本传统皇家园林的桂离宫已然成为了日本现代建筑发展过程中的一个迷思。而在历史上,除了陶特以外,两位西方现代主义建筑大师:瓦尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius)与勒·柯布西耶(Le Corbusier)也曾先后到访桂离宫。三人都对桂离宫产生了极大的兴趣,将其视为一个“现代性”的历史例证。包括以上三人在内的不同建筑师都留下了相关的绘画、评述或论著。被公认为日本传统美学典范的桂离宫,为何会受到三位西方建筑师的青睐?其与现代主义究竟有何关联?不同建筑师的解读有何差异?其对日本建筑、世界建筑的发展产生了何种影响?本文试图从建筑师的角度,通过对相关文献资料、建筑现象的梳理与解读来回答以上问题,并探讨相关历史过程的当代借鉴意义。

1.1 陶特与桂离宫

1933年,陶特为躲避纳粹迫害离开德国,途径法国、希腊、土耳其、苏联,于5月3日抵达日本敦贺市。次日(5月4日)恰逢陶特的生日,作为邀请陶特来到日本的东道主——建筑师上野伊三郎(Isaburo Ueno),与大丸百货社长下村正太郎(Shotaro Shimomura)一起为陶特夫妇准备了一份特别的礼物:桂离宫的参观许可。在两个人的陪同下,陶特夫妇参观了当时并不对公众开放的桂离宫。这次参观经历无疑给陶特留下了深刻的印象。在当天的日记中,陶特用简略的语言记录下了自己在桂离宫的所见所感。除了罗列桂离宫中各种园林和建筑元素,他也多次流露自己的惊叹之情:他评价桂离宫“浑然天成、毫无做作、震撼人心,像孩子般纯洁无暇,简直就是现代理想建筑之典范”“如此美丽,让人落泪”“如此无限丰富的相互关系,让人应接不暇”“多么和谐”,并在日记的结尾感叹道:“这或许是我有生以来度过的最美好的生日了 。”

1933年6月,陶特受出版社明治书房的委托,开始撰写《日本:欧洲人眼中的日本》一书。在不到三周的时间内,陶特完成了长达145页、附有250张图片的书稿,其中许多图片是由陶特亲自拍摄的。在书中,陶特叙述了自己对日本各个方面的印象。书稿分为5章,其中的一章为“桂离宫”。8月,陶特在参观了伊势神宫后又新撰写了“伊势”一章,并增加了两章内容作为全书的结尾:“纽约的方向?”“不——沿着桂离宫的道路!”

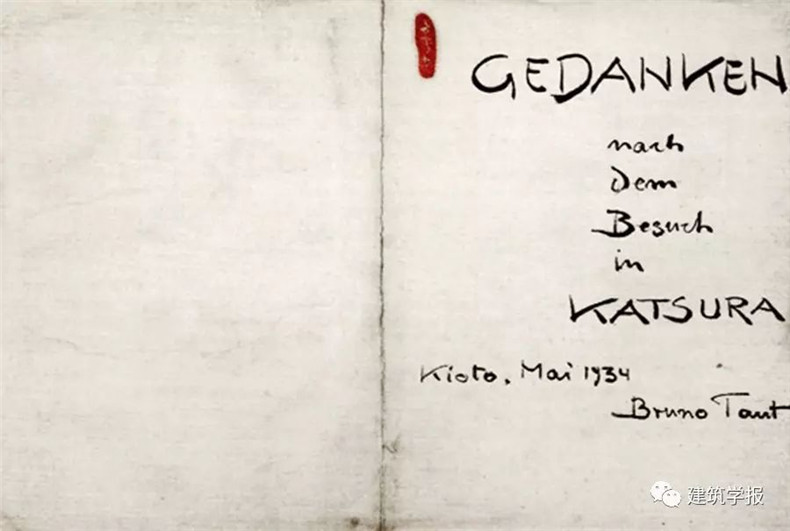

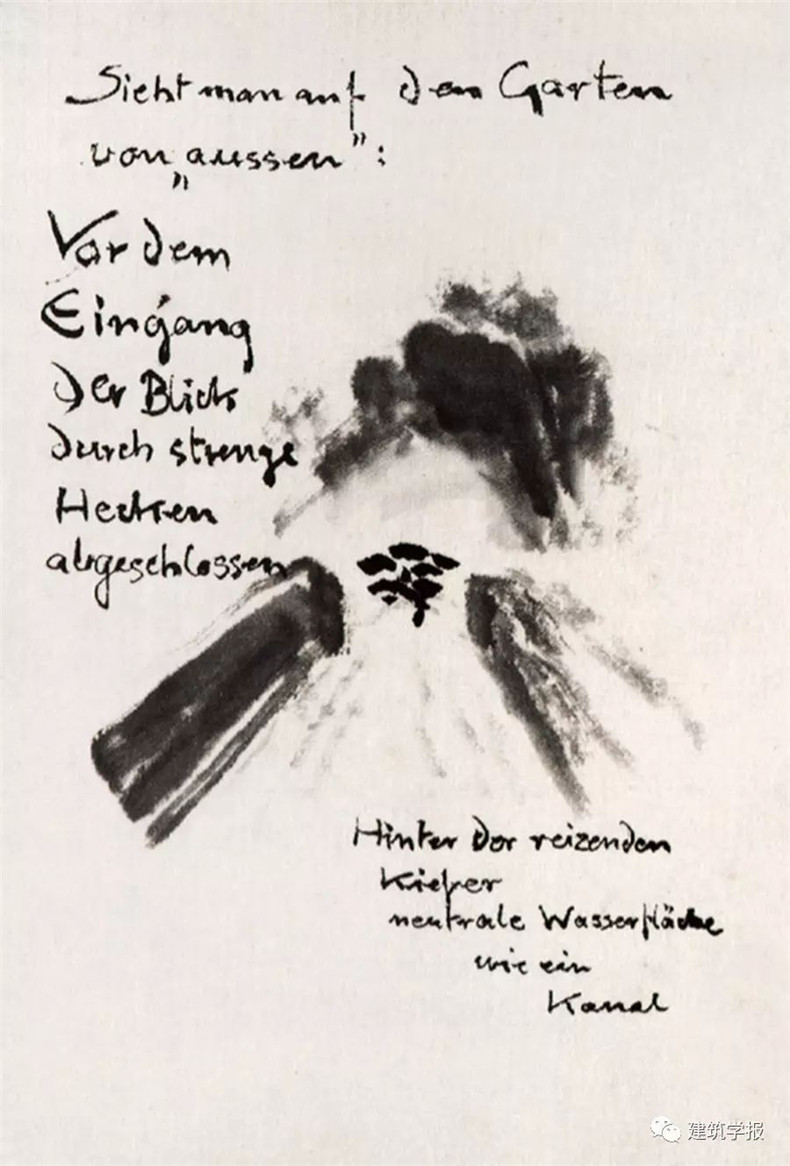

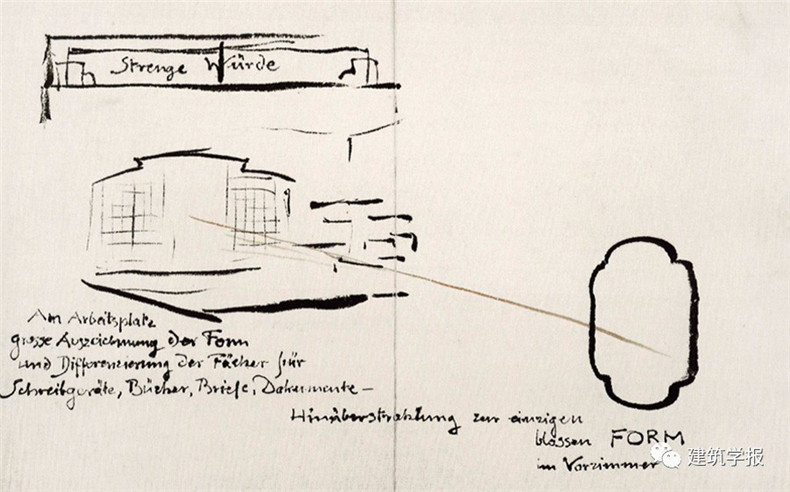

1934年5月7日,陶特第二次造访桂离宫,并在其中停留了4个小时。三天后,陶特完成了题为《游览桂离宫后的回想》的画册。画册共包含27页有关桂离宫的图解,全部以类似东方绘画和书法的手法绘制、书写。除了按游览的路线绘画记录下桂离宫庭园和建筑的各种元素,陶特也用文字记录了自己的感想。作为总结,他在画册的结尾写道:“在桂离宫,眼睛思考;在修学院离宫,眼睛看见;在与桂离宫同时期建造的日光东照宫,眼睛几乎不再能够看见,所有的思考都已停止”“在桂离宫,眼睛是思想与艺术、哲学与现实之间的媒介”,并评价“小堀远州(Enshu Kobori)的作品举世无双”。同时,为表达对小堀远州的敬意,陶特在画册的开篇便称赞他为“巨匠”“艺术家”“革新者”“自由的精神”,并将一幅小堀远州之墓的速写作为画册的结尾。

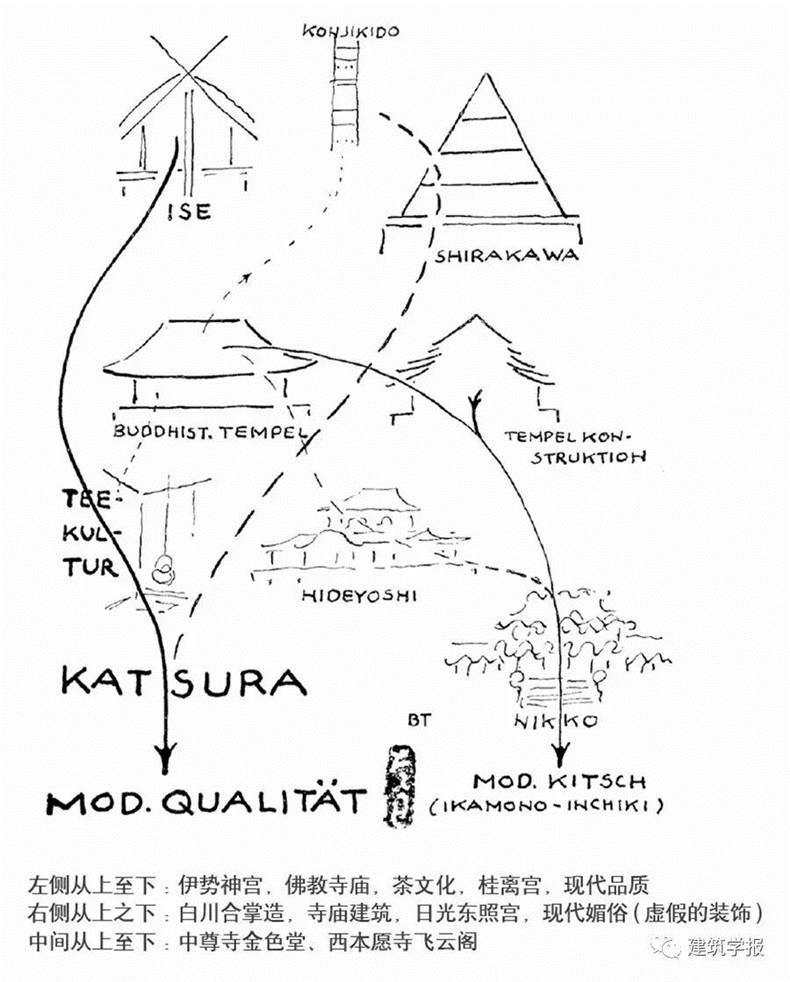

1933年5月至1936年11月,在旅居日本的三年半时间里,作为建筑师的陶特鲜少获得设计实际项目的机会(唯一现存的建筑作品是热海日向邸的扩建部分)。除去在各地旅行,他与妻子多数时间寄住在群马县高崎市少林山达摩寺内的洗心亭,潜心研究日本建筑与日本文化,前后共出版了4本相关著作。在这些著作中,桂离宫一直是陶特重点论述的对象。陶特对于桂离宫的评价遵循一个简单却颇有说服力的判断:桂离宫和伊势神宫是天皇美学的具体化,因此是真实的,而作为德川幕府神社的日光东照宫则是虚假的——这样的评价平实易懂,由此日本公众对桂离宫产生了新的理解。在《日本建筑的基础》一书中,陶特将日本建筑的发展归纳为正反两条线:虽然桂离宫、日光东照宫都受到佛教建筑的影响,但东照宫并没有回应地域特征与气候,其建筑本身已被装饰取代,是对中国佛教建筑的粗劣模仿。如东照宫厚重的屋顶并不适应地震多发的日本,由此产生的不必要的支撑结构也影响了建筑的比例。而桂离宫和伊势神宫则融合了社会习俗、工艺传统、当地材料、气候条件,从而很好地回应了特定的文化与地域特征。通过这样的解读,陶特第一次将桂离宫介绍给现代建筑界。在此之后,桂离宫开始被普遍视为日本美学的典范。

1.2 格罗皮乌斯与桂离宫

1953年,格罗皮乌斯卸任哈佛大学设计研究生院(GSD)建筑系主任一职。没有了学术事务缠身,他开始前往各地旅行。1954年,在洛克菲勒基金会(Rockefeller Foundation)资助下,他在造访夏威夷、斐济群岛、澳大利亚、菲律宾、冲绳后于5月抵达日本。在日本期间,格罗皮乌斯在京都参观了包括桂离宫在内的一系列著名建筑。

1954年6月,参观过桂离宫的格罗皮乌斯用英文书写了一张明信片,寄往柯布在巴黎的私人地址。在这封明信片中他毫不掩饰地表达了自己对日本建筑的惊叹和赞许。明信片的正面是一幅龙安寺枯山水庭园的照片,在另一面格罗皮乌斯写道:

“亲爱的柯布,我们一直为之奋斗的一切在古老的日本文化中存在着相似之物。这个十三世纪的禅僧石庭——石块和耙制的白砂砾——仿佛出自于阿尔普(Arp)或者布朗库西(Brancusi)——一个令人惊喜的静谧之所。当你置身于这样一个有两千年历史、充满着文化智慧的空间中,你将会同我一样兴奋!在我所知的范围内,日本建筑是最好、最现代的,而且是真正预制的。希望你一切都好。向你及夫人问好。”

在参观完桂离宫和龙安寺后,激动的格罗皮乌斯除了给柯布寄去明信片外,还通过信件或者明信片给不同的人分享了在京都的发现以及自己的感受:在给日本著名记者、国际文化交流活动家松本重治(Shigeharu Matsumoto)的信中,格罗皮乌斯将在京都看到的建筑与帕提农神庙相比,把它们同样作为永恒的建筑迷思相提并论。在1954年8月写给他的学生、时任哈佛大学设计研究生院规划系主任的雷金纳德·伊萨克斯(Reginald Isaacs)的信中,格罗皮乌斯评论道:“日本凭着绝对的、独特的天赋走在了前头”。

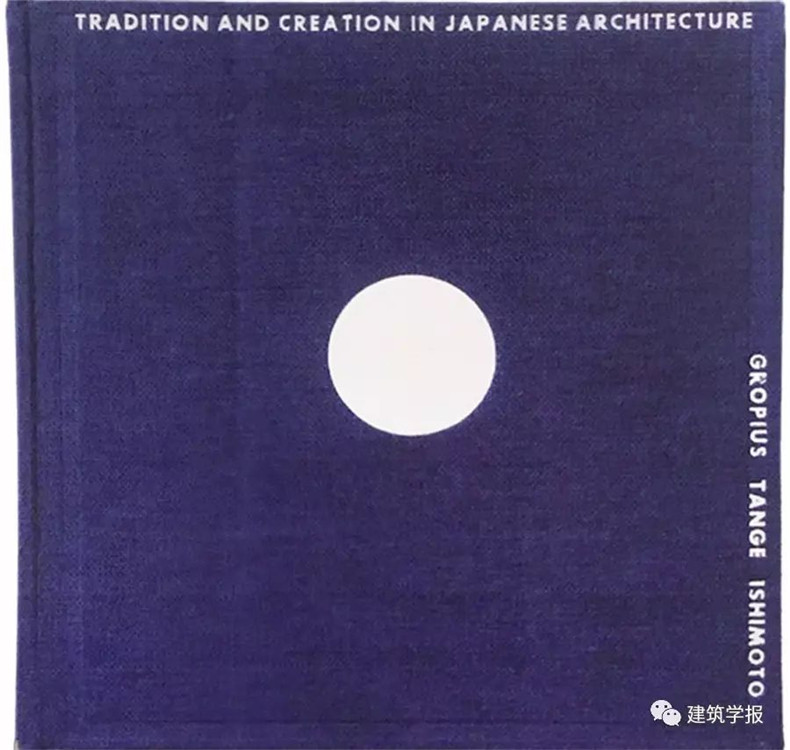

1960年,格罗皮乌斯和丹下健三(Kenzo Tange)合著的英文著作《桂离宫:日本建筑的传统与创新》出版,书籍的装帧设计由另一位曾在包豪斯任教的现代主义设计大师赫伯特·拜耶(Herbert Bayer)完成,书中的大部分配图则由美国出生的日本摄影家石元泰博(Yasuhiro Ishimoto)拍摄。书中,格罗皮乌斯在他所作的“日本的建筑”(Architecture in Japan)一文里称赞了日本禅宗中“以贫为贵”(noble poverty)的传统,并评价桂离宫是“民主精神最杰出的例子” “体现了建筑发展的高峰” 。《桂离宫:日本建筑的传统与创新》是第一本向西方系统介绍桂离宫的著作,在西方建筑界,特别是在美国产生了较深远的影响。

1.3 勒·柯布西耶与桂离宫

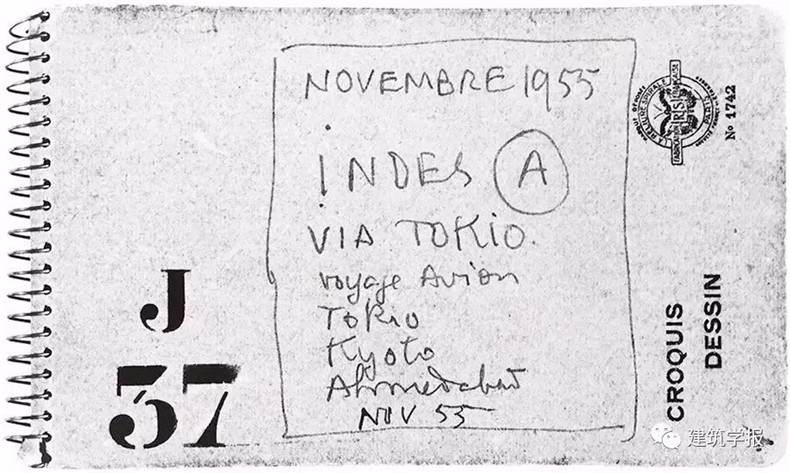

1955年11月,柯布为讨论日本政府的委托项目——位于东京的国立西洋美术馆(National Museum of Western Art)来到日本。除了东京,柯布也游览了京都和奈良,并在坂仓准三(Junzo Sakakura)的陪同下参观了桂离宫。

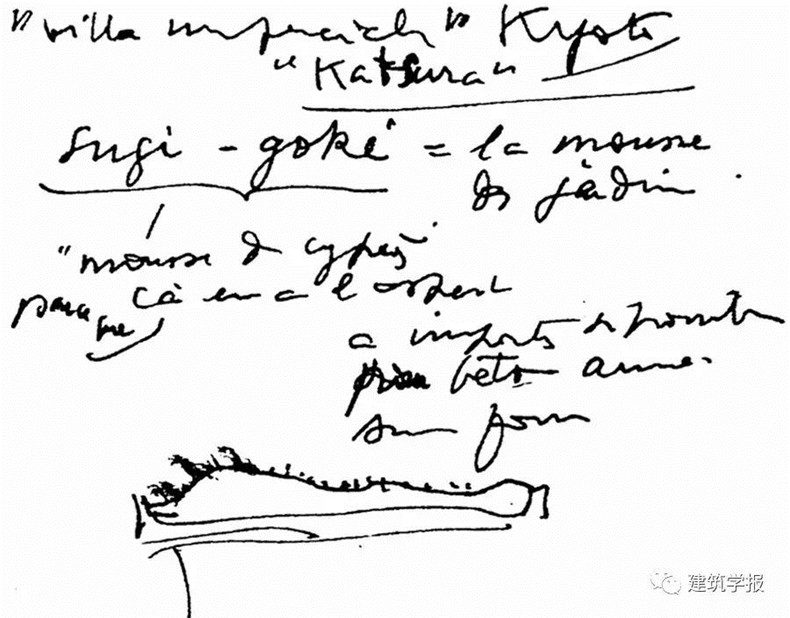

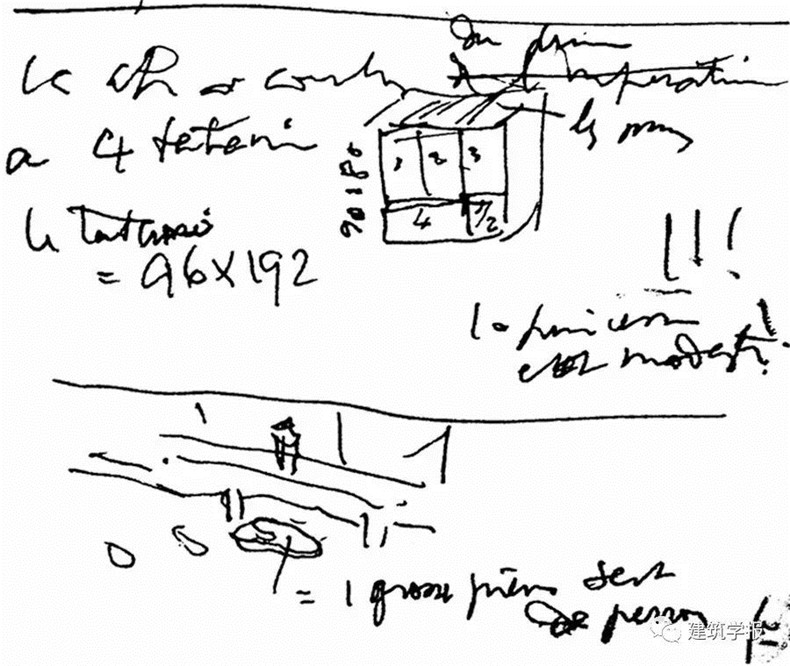

柯布用他惯用的草图结合文字(法文)的方式,在速写本上记录下了参观桂离宫的部分所见所感:以“京都桂离宫”作为整页记录的标题,柯布记录了庭园中一种苔藓(Sugi-goke)的名称,并在下方释义:“因为它看起来像柳杉而得名”。同时,柯布绘制了一幅表现土桥表面肌理构成的剖面示意图(侧边隆起部分种有苔藓,台阶表面铺有碎石),并略带戏谑地在上方写道:“如有可能,带一点回去用在钢筋混凝土上”。柯布还以轴测图的形式绘制了一间房间,示意了其中榻榻米的划分,并对4叠半榻榻米进行了编号。在这幅草图旁,柯布写道“四叠榻榻米的亲王卧室 / 一叠榻榻米=96×192/!!!亲王夫人真简朴”。除此之外,柯布还绘制了一幅缘侧(外廊)空间的速写,并在一旁标注“一块大石头作为台阶”。另一幅相对细致的速写则是对桂离宫万字亭内部空间的记录——靠近4根立柱呈卐字形分布了4条长凳,一条供人通过的道路穿过其中。柯布还在下方绘制了其平面的示意图,在一侧注明“露天庭园中的休息空间”。

2.1 “发现”桂离宫的时代背景

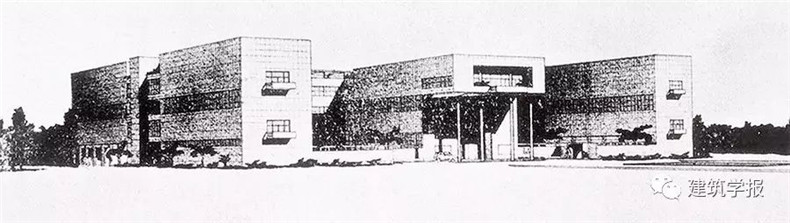

1933年,通过陶特的介绍,桂离宫第一次出现在现代主义的话语中。在今天的日本,陶特被大部分人公认为桂离宫的“发现者” 。然而,对相关历史过程的解读更应结合当时日本现代主义者所面对的政治环境。1920年代中期,现代主义建筑运动在日本兴起。一批现代主义的倡导者试图将现代主义设计引入日本,并效仿西方起草了一系列宣言。但到了1930年代初,他们遭遇了严重的阻碍:一方面,由于现代主义与社会改革运动之间的联系,现代主义运动在政治层面受到了国家的打压。另一方面,现代主义还需与基于帝国主义意识形态的日本折衷主义建筑风格“帝冠样式”相抗争。

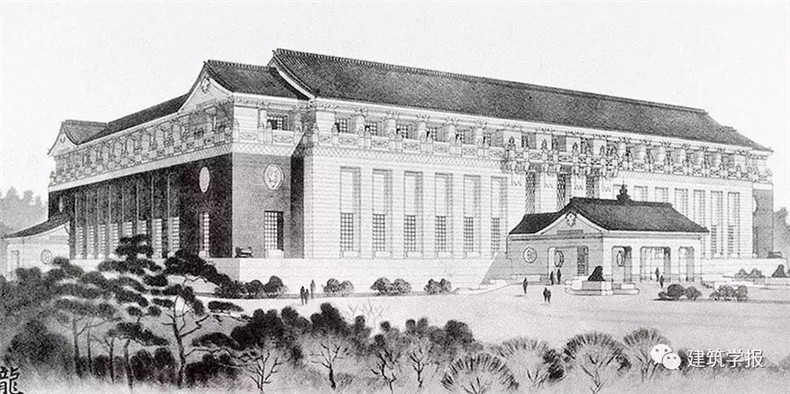

作为日本现代主义运动的重要团体,由上野伊三郎组织成立的“日本国际建筑协会”自然也面临了一系列来自政府的压力。例如,当时日本举行的一批大型项目设计竞赛都明确规定:设计必须基于“日本趣味”或“东洋趣味” 。在1931年的东京帝室博物馆设计竞赛中,日本国际建筑协会对政府强制要求“日本趣味”的做法提出了质疑,并公开宣布抵制这次竞赛。尽管如此,这次竞赛的结果仍是一座典型的“帝冠样式”建筑,并且至今仍屹立在东京上野公园内(现东京国立博物馆本馆)。从1930年代开始,“帝冠样式”逐渐成为唯一受日本政府认可的设计风格。面对日益强大的守旧主义,日本现代主义建筑师了解到:将纯粹的现代主义作为单一设计策略已不再可行。他们不得不开始在现代主义与民族主义之间寻求妥协。

与此同时,理论界也出现了对守旧主义倾向的批判。堀口舍己(Sutemi Horiguchi)就曾在1932年撰文抨击“帝冠样式”,并试图从现代主义的角度分析、评价“日本传统的缩影”——茶室建筑。不难想象,上野伊三郎和日本国际建筑协会的其他成员在当时也试图采用与堀口舍己类似的策略——从现代主义的角度,借助日本传统建筑批判折衷主义。这样一来,邀请远道而来的陶特参观桂离宫也变得顺理成章,而随后陶特也很好地扮演了日本现代主义者为他“预设”的角色。在陶特之前,日本鲜有关于桂离宫的文献。1934年,陶特第一本日文译著《日本:欧洲人眼中的日本》出版。在此后的一系列论述中,他将桂离宫定义为日本建筑传统中的“永恒之物”。陶特对桂离宫的欣赏也使得其建筑和庭园成为了新的关注焦点,相关的研究和书籍开始逐渐增多。

然而,对于当时日本的现代主义者,陶特的介入具有更大的象征性意义:陶特是现代主义建筑先驱之一,除此之外,陶特还曾受邀赴苏联参与政府主导的项目。他们将陶特的言论视为指导他们走出困境的线索、反对“帝冠样式”的口号。面对象征幕府“虚假”美学的“帝冠样式”大行其道,这批现代主义建筑师认为他们已经找到了足够的理论依据——即借由天皇的“真实”美学来否定这种风格。对于他们来说,没有比既“正统”又“现代”的桂离宫更理想的典范。桂离宫因此受到了广泛的推崇,作为一个新的范式出现在公众视野中。

在这样的时代背景下,陶特“发现”桂离宫成为了日本建筑发展的转折点。《日本:欧洲人眼中的日本》在出版后便受到了广泛关注,在两年的时间内再版了不少于4次。陶特在书中所表达的对日本传统建筑的评判也影响了一大批建筑学者。例如,作为陶特在日本期间结识的好友之一,建筑师吉田铁郎(Tetsuro Yoshida)在1935年出版的德文著作《日本的住宅》(Das Japanische Wohnhaus)中表达了与陶特相同的观点:日本建筑中两座最伟大的杰作是桂离宫和伊势神宫。在欧洲,《日本的住宅》一书也被认为是有关日本传统建筑最有影响力的出版物之一。在接下来数十年的时间内,陶特对于桂离宫、伊势神宫的推崇与对于东照宫的批判几乎成为了解读日本建筑历史的一个固定原则。

2.2 桂离宫的现代性

桂离宫这样一座17世纪的异域建筑,却得到了西方现代主义建筑师的一致推崇——这似乎是一个不同寻常的现象,但结合日本传统建筑长期发展所形成的特征,不难理解其原因。在《日本住宅的度量与营造》(Measure and Construction of the Japanese House)一书中,海诺·恩格尔(Heino Engel)将日本传统住宅的特征总结为5个方面:结构体系和建筑形式的模数化秩序;空间划分和房间功能的灵活性;榻榻米平面组合方式的可能性;整体标准化中富于表现力的多样化差异;建筑形式的融合性。除此之外,神社、住宅、茶室等传统建筑类型普遍表现出尊重材料、少装饰、非对称的特点。这些特征都与现代主义建筑的理念不谋而合。正是因为这些特征,与任何其他地区或民族的建筑相比,日本传统建筑似乎都更适合作为现代主义建筑的模板,而桂离宫更是其中的典范。正如恩格尔另一本书的标题所直白传达的:日本建筑是“当代建筑的传统”(a tradition for contemporary architecture) 。

另一方面,桂离宫所展现的现代性并非是偶然的吻合,而是建筑师有意识地通过现代主义的滤镜看待日本传统建筑产生的结果—他们首先就发现了他们想要看到的东西。陶特将桂离宫称为“功能主义的建筑(an architecture of function)” ,并将伊势神宫与帕特农神庙相比,他完全是在以西方的建筑观念来评判这两座日本的建筑物。其实在明治维新之前,日本并没有“建筑”(けんちく)这一概念,更不存在真正意义上的“建筑师”或者“设计师”,有的只是工匠或艺术家。作为宫殿和神社的桂离宫和伊势神宫也只是被视为宗教或文化遗址,从未被当成“建筑”来解读。在这样的背景之下,陶特的解读包含了对日本传统的误解,类似的对于桂离宫“现代性”的有意识强调在西方建筑师中普遍存在。不过,也正是由于西方建筑师不同视角的解读,使得日本的现代建筑师们获得了文化上的自信。当我们回顾日本现代建筑发展的历史,陶特的出现以及他对桂离宫的评价无疑具有划时代的意义。

2.3 对桂离宫解读的修正

作为“发现”桂离宫现代意义的第一人,没有人能忽视陶特对于重新认识桂离宫的重要性,但陶特的解读也因部分知识性错误而受人诟病。例如,他一直认为桂离宫是由小堀远州设计的。但随着对桂离宫研究的逐渐深入,一系列的证据都表明桂离宫的建造和小堀远州并没有直接关系。

1952年,由堀口舍己撰写的《桂离宫》一书出版。在书中,他对于欧洲现代主义者对桂离宫的欣赏提供了一种有趣的解释:“在陶特之前,必定有某些外国建筑师看到过桂离宫,但这些人都没有留下深刻印象,这是因为当时即使在欧洲现代主义建筑都还未成熟。直到第一次世界大战结束若干年后,德国建筑师古斯塔夫·普拉茨(Gustav Platz)提出欧洲的现代建筑源自于日本住宅,陶特作为表现主义建筑师开始活跃于德国,此时现代建筑的观念才得以成熟,并传播至全世界。只有当一个人习惯了非对称构成之美、钢结构和钢筋混凝土结构的新颖后,他才会被桂离宫的建筑所打动。而早在很久以前,茶道界就已经掌握了非对称构成之美,所以茶人们早就懂得桂离宫的美。”

与西方建筑师基于印象的观察评论不同,堀口舍己参考了大量文献资料对桂离宫进行了详细的解读。根据他提出的观点,现代主义者理解桂离宫的出发点或许是完全错误的。例如,现代主义者们所钟爱的桂离宫并不是它本来的样子,而是一个展现材料经过老化、风化效果的桂离宫。现代主义者们所看到的木构架的颜色早已变深,当其与经常更换的白色日式障子纸并置在一起,才产生了类似蒙德里安构图的效果。除此之外,在堀口舍己看来桂离宫的园林首先是一个引用了无数诗词、典故的空间。在这一前提下,所有现代主义者觉得“多余”的元素都是空间构成的必要元素。例如,陶特曾认为自己发觉了桂离宫园林中一处不和谐的地方——外腰挂(设有长椅的凉亭)对面的苏铁山,他写道:“遗憾的是,棕榈被种在了迷人的草地上,一个后加之物并且一点都不相称。” 对此,堀口舍己在书中反驳道:“在我看来,将冲突性元素引入到和谐的景观中的目的就是为了打破它,恰恰因为在此处需要一个不和谐的元素。现代音乐正是因为不协和音的引入才达到了前所未有的深度。与之类似,园林设计也需要不协和音。苏铁山的存在正是如此。”

通过更加深入、细致的研究,人们逐渐了解到:桂离宫中各类建筑出自不同时期的设计者之手,其园林也是不同设计手法的集合,整体可以说是一个“集群设计”的综合体。其建造初期正值日本历史上的宽永时期(1624-1644),正是在这一时期,日本建筑经历了风格上的巨大转变。因此,截然不同的各种设计手法自然而然地出现在了桂离宫各处:4座风格各不相同的茶室建筑——松琴亭、赏花亭、笑意轩、月波楼是这一特点最好的例证。即使是桂离宫的主体建筑书院,也是由不同时期建造、形式上有差别的3部分(古书院、中书院、乐器之间和新御殿)组合而成。

不同空间和时间的建筑语言相互并置,使得桂离宫成为了一个充满多义性的文本,也使得桂离宫成为了一个被反复解读并历久弥新的对象:从1930年代开始,首先是陶特通过桂离宫重新发现了日本传统的现代意义。堀口舍己则一直致力于将对传统的研究完善、理论化。而最终则是由丹下健三在战后将传统转换为可行的设计方法,通过作品实现了现代建筑与日本传统建筑的结合。之后,矶崎新等学者也都留下了关于桂离宫的论著。可以说,对桂离宫的解读在不断修正与发展,其内涵远丰富于早期现代主义者的解读——这一过程也是日本建筑师对传统不断“再发现”的过程。

原文刊载于《建筑学报》2017年9期,总第588期。

版权声明:本文版权归作者及来源机构所有,如需转载请与作者及来源机构取得联系。

上一篇:Mehr als Wohnen :低价而品质不妥协的瑞士住区

下一篇:留住乡愁:山西吕梁古村落探访