我们的旅游风格是真的走私者的风格,什么都接受,粗糙的光滑的,找到什么算什么;以流浪者的友谊那种方式与所有阶级、所有背景的人混在一起。这才是在西班牙旅游的真正方式。

——华盛顿·欧文

如何看待过去?

史学家们多倾向于借助文献资料,以后来人的眼光,将每次的偶发事件都组织在一条主线之中。对他们来说,历史像是自行车链条,每个事件都恰似其中的一环,环环相扣,带动着人类进步的车轮向前滚动。然而从事件本身角度来看,不论其意义与规模大小,每个事件均是独立且复杂的。传统学院派往往不喜过多的“无意义”事件,甚至为了梳理主线而有意无视一些细节;吟游诗人则视其为最宝贵的财富,他们在浩瀚星海般的历史节点中,像勾勒星座一样将那些看似无关的事情天才般地串联起来,一如他们伟大的前辈荷马。史学家不屑此道,称其为野史,诗人则称其为故事。

以自己并不广博的知识来看,没有哪个国家比西班牙更适合编故事。这个仅有50多万平方公里,现人口不足5千万的国家从其文明诞生伊始,多文化系统的分离、交错、更替、再分离的循环就不断上演着。公元前1200年,凯尔特人穿过阿尔卑斯山脉而来,在伊比利亚半岛上最先建立文明,经历了同古罗马人、腓尼基人几个世纪的并存后,最终败走;罗马人笑到了最后,但胜利也不过持续了5个世纪;南部摩尔人的入侵再一次将伊比利亚半岛撕裂,这场伊斯兰同天主教的战争持续了8个世纪之久,直至1469年才出现新的变数。

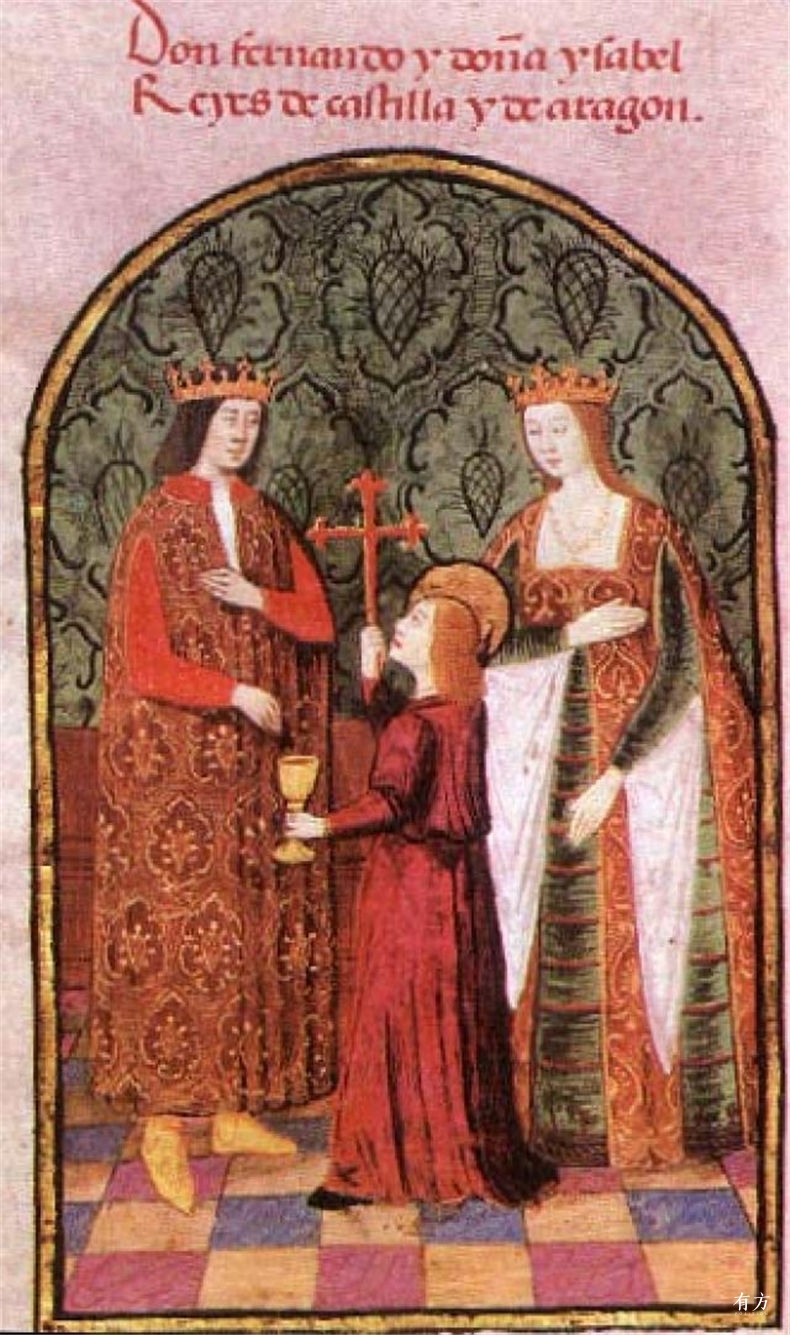

在那时,伊比利亚半岛上最具统治力的卡斯蒂利亚王国的公主伊丽莎白,同称霸西地中海阿拉贡王国王子费尔南多成婚。这是一场史无前例的王室联姻——男女双方完全平等,各自有着自己强大的王国作后盾。随后二人相继即位,分别成为了伊丽莎白女王和费尔南多国王。结婚初期,这两个国家依旧独立,即便彼此的君王是名义上的夫妻。但最终,两大王国还是合并在了一起,首次构建出那个日后被称为西班牙王国的基本轮廓,史称二人为“天主教二王”。这时是1479年。

两个强大王国的合并加速了伊比利亚半岛统一的进程。12年后,天主教军队终于兵临格拉纳达——这个摩尔人在伊比利亚半岛上最后的落脚点。相对于正处于上升期的西班牙,已是苟延残喘的摩尔王国,早无任何可能阻止二王的雄心。虽然在局部战役中,英勇的摩尔人曾经击败过费尔南多,但这并不能改变大局,战线很快就推进至被摩尔人视为人间天堂的阿尔罕布拉宫外。

正如华盛顿·欧文所说:“任何一个对历史与诗意充满感情的旅行者,都会对阿尔罕布拉宫推崇备至。”这座位于格拉纳达市区的山丘之巅的清真寺、宫殿、城堡建筑群,由格拉纳达摩尔人国王所建。13世纪初开始,摩尔人在伊比利亚半岛上的实力转衰,直到1236年,摩尔人在西班牙的领土只剩下格拉纳达地区。公元1238年,格拉纳达在摩尔人的统治下宣布独立,开始建造阿尔罕布拉宫,并于1358年竣工。因当时统治格拉纳达的奈斯尔王朝(Nasrid Dynasty)第一代统治者穆罕穆德一世被称为“红人之子”,所以这座宫殿又叫作“红宫”。

阿尔罕布拉宫的奈斯尔宫殿,先后分四期建成如今我们所看到的规模,它们分别以四个院子为主题。最早修建的也是面积最小的,是梅斯亚尔厅,然后是体量最大的科玛莱斯宫,接着是狮子院和恩佩拉多居室。建筑内部所有的表面,布满了由可兰经文演变而来的装饰纹样,极尽繁华。房间对外的开窗极少,室内采光主要通过柱廊与庭院,该方式延续了北非伊斯兰建筑的特质。即便阿尔罕布拉宫如今已享誉世界,我们依然几乎找不到任何关于该项目建筑师的记载,甚至连其本身的信息都是半史实记载、半民间传说或者是诚实的误传,再加上各个时期与日俱增的旅游者的肆意演绎、编排。

诚然一切细节皆不能深究,但这并不能改变这座建筑在历史上的地位与当代的影响力。葡萄牙建筑师西扎(Alvaro Siza)曾表示,阿尔罕布拉宫向他证明了“暗”的重要性:光线通过院子、廊子、前室一路被消减,最后到达一个很暗的主要空间。而这个“暗”,给了光线非常重要的价值;他的老乡卡里洪(João Luís Carrilho da Graça)则觉得阿尔罕布拉宫的院子是封闭的,里面只看见天空,它们是垂直向上的空间。阿尔罕布拉宫的房间紧贴着悬崖俯瞰着下面的城市,它们又是垂直向下的空间。上和下可以如此接近,它们之间转换的就像发生在一瞬间,让他很兴奋;赫尔佐格和德梅隆亦称,阿尔罕布拉宫的顶非常繁密。这让他们领悟到,实际上非常重的材料却可以让人感觉非常轻,轻得像织物一般。这启发了他们对材料视觉性进行研究和设计。

可惜,这些后来人所赋予阿尔罕布拉宫的荣光,也不能改变时值最后一任摩尔国王博阿布迪尔离开这里时那种绝望。这位从诞生时就似乎被厄运女神亲吻过的人,在离开尔阿尔罕布拉时,甚至请求天主教的君主不要再让任何人从他离开的那扇门走过。在阿尔普哈拉斯山脉的边缘,他停了下来,回望了格拉纳达最后一眼,发出了一句悲伤的感叹,这里如今就被称为摩尔人的最后叹息(el ultimo suspiro del Moro)。同他们的国王一起离开的摩尔人,曾把最珍贵的物品藏了起来,心里希望流放只是短暂的。当然,他们再也没有回来过,那些时而从摩尔人要塞和住宅中被发现的金子,也就成了“无数”下一个故事的源泉。

这是1492年,注定的“离开之年”。在博阿布迪尔离开的同时,另一位名叫哥伦布的年轻人也同样坐船离开了伊比利亚。如果说前者的离开标志着摩尔王朝的结束,那么后者则为这个新兴的帝国打开了另一扇世界的大门。当1516年费尔南多将自己的王位传给其外孙查尔斯五世时,他已经坐拥整个伊比利亚:如今意大利的一半、荷兰、奥地利、匈牙利以及更加广阔的西属拉丁美洲。一个真正的日不落帝国正式诞生。

1526年夏天,新婚燕尔的査尔斯和葡萄牙伊莎贝拉公主来到格拉纳达。当地秀美的自然风光与阿尔罕布拉美轮美奂的建筑、花园交相辉映,彻底打动了这对还在热恋中的人儿。而当格瓦拉主教将博阿布迪尔的离去以及他母亲痛心地指责“你哭得像个女人,只因为你没有像个男人一样保护我们的国家”当作轶事一样讲给查尔斯五世听后,这位天生的胜利者直接地表达出对博阿布迪尔的鄙视。他说:“如果我是他的话,我宁愿将这个阿尔罕布拉宫作为我的坟墓,也不愿在阿尔普哈拉斯过没有王国的日子。”

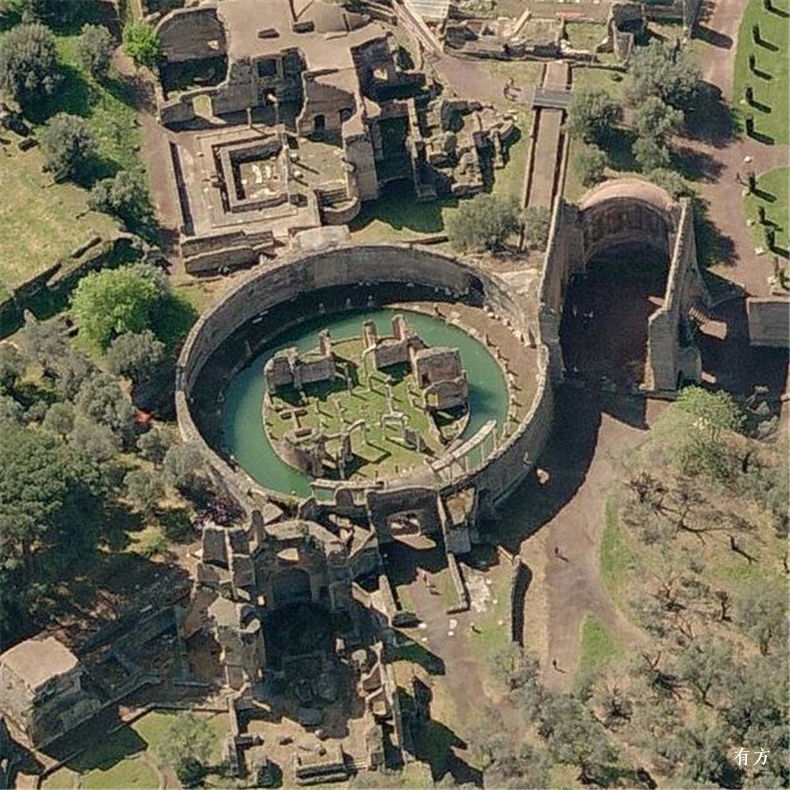

毫无疑问,即便不是在末世,格拉纳达摩尔王国也无法同如日中天的查尔斯相提并论。查尔斯是如此喜欢格拉纳达,以至于决定在这座摩尔人的皇宫旁边加建一座自己的宫殿,以彰显帝国的稳固与强盛,同时也为了塞下自己那个庞大的宫廷。该项目由西班牙建筑师佩德罗·马楚卡(Pedro Machuca)设计,建筑风格受文艺复兴的手法主义影响,主体平面是一个外方内圆的几何完形,正方形边长63米,内部包含直径为42米的圆形中庭,这个圆形的尺寸与罗马郊区哈德良皇帝别墅中的“岛上环廊”一致,两者也几乎是仅有的两例大尺度圆形柱廊式庭院。

由于场地限制,方正体块的东北角被切掉了部分,恰好和“爱神木院”的南墙融为一体。切掉后的这一角正好可以塞进去一个正八边形的礼拜堂,整个平面也顺势按照穿过八边形中心的斜轴线对称布置,西北的一半为男主人的生活空间,东南的一半属于女主人,这被称为双居住单元。于是两个入口一个朝西一个朝南便很好解释了,两者大小不同,代表不同的地位与重要性:皇帝的入口开间大,有三个通道,饰以多立克与爱奥尼柱式;皇后的朝南开的门只有一个通道,前庭面积也只有西侧的四分之一。

这个标准的文艺复兴风格项目始建于1527年,修建的前20年是相对顺利的,随后由于王后去世、地震频发与宗教纷争,使得查尔斯5世对这座行宫兴趣大失,而他的继承者更是对格拉纳达不屑一顾,最终使得整个项目从未完全建成,直至20世纪初。

距离查尔斯5世王宫开工已经过去了500余年,距离1957年真正封顶过去50年后的2009年,建筑师阿尔伯托·坎波·巴埃萨(Alberto Campo Baeza)在格拉纳达的南部新城设计了一座名为安达卢西亚纪念博物馆(Andalucia’s Museum of Memory)的建筑。它由一个扁平的长方形高塔和一个60米x120米方正基座构成,后者正是整个博物馆的主体。博物馆共有三层,对外完全封闭,包括视觉、流线等的上下沟通,均通过一个内向的椭圆形中心庭院来实现,庭院内双螺旋式的环形坡道将三个楼层巧妙地联系起来,形成了一个有趣的空间整体。

值得一提的是该椭圆形庭院的大小,正是借鉴于查尔斯五世宫殿的庭院。500年前胜利者君临天下的隐喻,在500年后却被建筑师视为建立新建筑同当地文脉之间的原型,虽然转化后的庭院,不再像当年的查尔斯五世宫殿之于阿尔罕布拉宫的加建那样充满戏剧性,却为这段故事继上了新的一笔。

从哈德良的“岛上环廊”到查尔斯五世的文艺复兴王宫,继而延续至今日的安达卢西亚纪念博物馆,这个圆环如同是个充满魔力的时间走廊,打穿了数千年的界限。然而有趣的是,建筑师坎波·巴埃萨获得的第一个重要奖项,却又是在2000年的威尼斯双年展,故事再次回到了阿德良诞生的国度,如同一次轮回。

转译历史建筑元素以建立联系的方式,其实是建筑师坎波·巴埃萨的惯用手法。在安达卢西亚纪念博物馆不远处,同样由坎波·巴埃萨设计、完工于2001年的格拉纳达银行总部(La Caja de Ahorros de Granada Headquarters)项目里,亦有着相似的手法。这个项目最早始于1992年的公开竞赛,场地处在一个微起的缓坡上。建筑师通过一个平台,解决了地下停车以及周边道路的各种入口问题,也提升了方案中并不算高大的建筑主体部分在视觉上的高度。

在这个平台之上,是银行的主楼部分。不同于传统银行采用的板式高层做法,新的银行主体量由一个57米×57米×37米的半正方体所构成。从平面上看,这个规整的方形被划分成了两部分,一个“回”字形的功能空间和一个居中的中庭,平面的划分受到了3米×3米的结构模数控制。朝南的“L”形是进深为15米的开放式办公区域;朝北的“L”形是则是深9米的个人办公室部分。

“回”字形空间中央是一个完全通高的中庭,南侧办公室区域朝向中庭的里面都是落地玻璃,而北面则采用了雪花石这一地中海地区传统的大理石加工方式,使得光线能部分渗透进室内;仅有一个两层高的多功能厅打破整体的回型布局,穿入中庭。在结构上,中庭采用了密肋井格梁的形式,为整个大厅空间的结构提供了更大的可能性,在33米长宽的大型中庭内,四根直径3米,高30米的素混凝土巨柱直通天际。圆柱的尺寸同格拉纳达主教堂内柱子的尺寸相同,同安达卢西亚纪念博物馆的圆环方式如出一辙,建筑师把这个中庭称之为“光的蓄水池。” 也许是巧合,阿尔罕布拉宫前的露天广场,又被称作“水箱广场”或“水箱宫”,该称呼恰巧来自广场地底下挖出的蓄水池。

这个“也许是巧合”,却正是西班牙或者说是西班牙建筑的最大特性。在这里,所有的主流概念都失去了意义,西班牙建筑的发展正是以一种流浪的方式生长着,事件之间的联系是那样自由、无序、随机、充满巧合,精彩如同塞万提斯笔下的《堂吉诃德》。你甚至不知道它应该从哪个“很久以前”开始,更不知晓它的下一次“这是后话”说的是什么。事实上,你压根也不需要知道。对于我们这批即将踏上伊比利亚的人来说,只要去享受那些出人意料所带来的些许感悟与欢愉也就足够了。

谁有能说这次旅行不会是一个新故事的开始呢?毕竟,我们去的是西班牙。

版权声明:本文版权归有方空间所有,禁止转载。

上一篇:有方讲座30场|朱涛:重建城市,重建公共性——长安实验

下一篇:传承与个性——西扎与葡萄牙波尔图学派建筑