原文发表于《Domus China》2011年4月刊,作者史建。本文为中国空间研究计划中《苏河湾区域历史研究》研究成果之一。

天后宫-上海总商会区域位于闸北苏州河畔、与原租界对峙的前沿地带,后来更没入原公共租界。作为清廷的公共建筑(出使行辕和官立庙宇)和华界重要的公共建筑(先后为华界的总商会和上海特别市的市商会),区域的两座高级别的公共建筑首先在设计语言上承载着民族尊严与文化诉求的强烈愿望(天后宫纯正的中国古典建筑语言和空间布局;总商会严整的西方古典建筑语言与中国园林景致的结合),同时,也在空间上承载着护佑华界苍生的职责:天后宫民国后对外开放,成为租界华人的集会场所、学校和难民所;总商会在近代和现代都是上海商界的“灵魂”,而且在民国前半期承担着城市相当部分的领导职能。近代以来,这个特异区域一直与都市空间演化和权力更迭息息相关,是近代上海的缩影。

展览通过区域平面图、建筑立面图、历史照片、原址文物和多媒体分层级的展示,以及权力-空间关系年表的演示,既是对这一区域的“空间考古学”意义上的影像重建,是对这一区域黄金时代的公共领域职能拓展努力的再现,也是对未来再生、迁建这一区域建筑理念的“预演”。

这段学术化的说明文字,出现于上海苏州河北岸的一栋旧银行仓库的展览中,这个名为“历史与创想”的主题展,是华侨城(上海)置地有限公司项目启动展。2010年,从竞得苏河湾1、41、42街坊地块到邀请福斯特及合伙人事务所做规划设计,再到委托一石文化和王序设计分别做项目启动展的策划和设计,可谓历尽波折与艰辛。

当我介入这个展览的策划时,面对的是“160年光影流变的城市历史,将在您的眼前徐徐舒展。苏河湾沉淀了上海的繁华、往事与沧桑,也是上海悠远文化价值的图腾。”这样基调的策划案——去掉形容词,拒绝怀旧,以对空间史的深度研究,表达对历史文化区域的敬重、保护与再造理念,是我们重构展览的愿望。

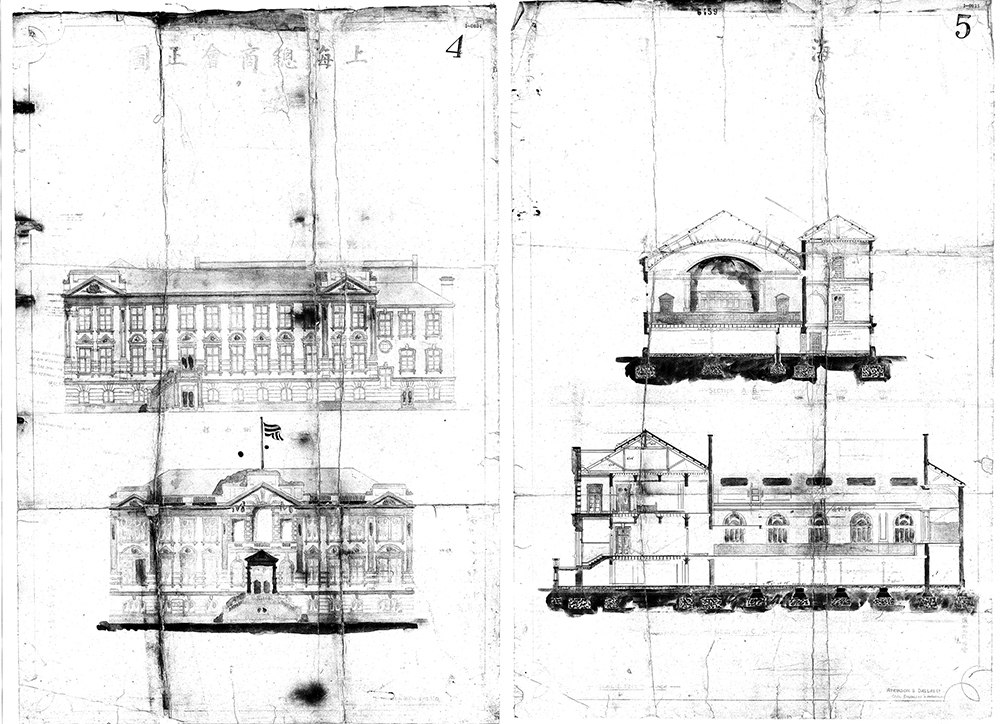

这不是一个纯正的学术展,但也正是这种混杂性,使我们得以进入上海总商会并在屋顶垃圾堆里淘出其工业时代的遗物,在尘封四十余年的银行仓库里搜集线装书护板,得到闸北区史料馆的倾力配合,以玻璃装置搭建总商会1912年的设计图纸,借展天后宫戏台珍贵的斗拱、砖雕文物,修复银行仓库建筑并成为具有历史感的展场,甚至在总商会边的临时停车场上空航拍浦东壮丽的黄昏天际线。

原以为那些“灵性化”城市文化研究著作会给我们以启示,如李欧梵《上海摩登——一种新都市文化在中国1930—1945》、熊月之《异质文化交织下的上海都市生活》、郑祖安《上海历史上的苏州河》。近十年来,在历史与文学研究领域,文化研究方法流行,往往热衷搜集散佚的民生史料,尤其是图像与八卦,以重建所谓俗世的鲜活社会史生活,但是这些著作对展览来说,只能算入门读物。倒是白华山《上海政商互动研究(1927—1937)》、小浜正子《近代上海的公共性与国家》和张晓春《文化适应与中心转移——近现代上海空间变迁的都市人类学研究》严谨的研究成果,促动了图表中空间与权力表达的深度与多向勾连。

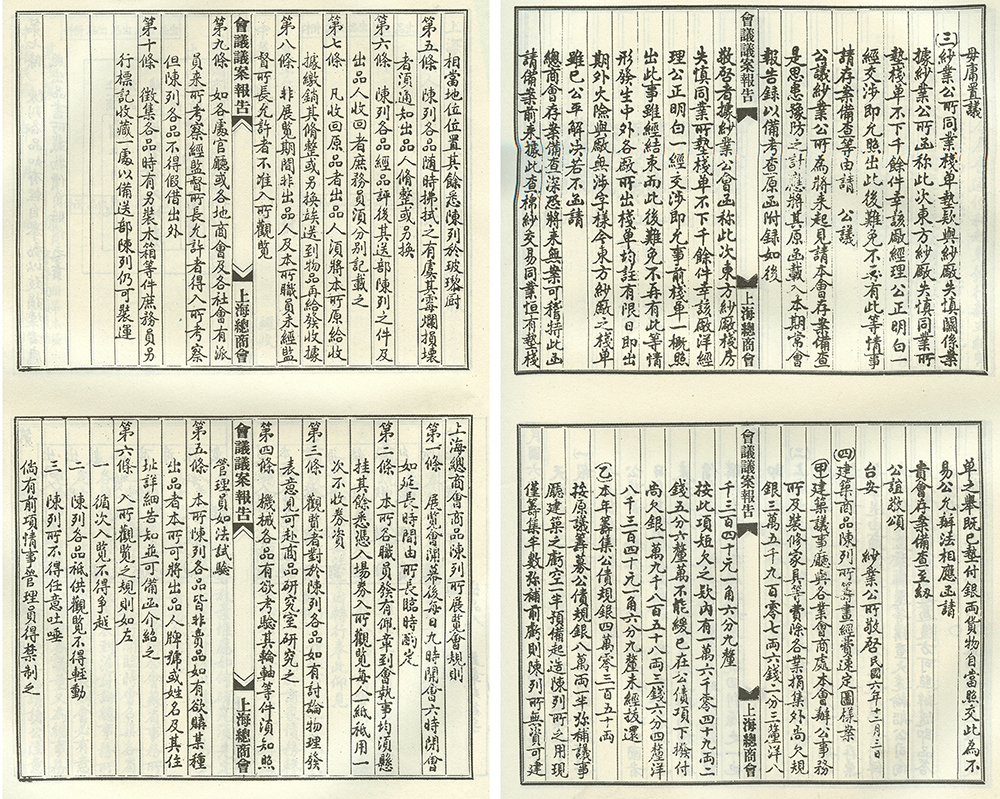

当然,史料性的著作的研读也是不可或缺的,如《上海总商会组织史资料汇编》和《上海总商会议事录》,以及郑祖安先生的《上海苏州河天后宫兴衰史》。正是在《上海总商会组织史资料汇编》中,我们“破解”了总商会门楼1912年设计图纸中与现实“严重不符”的“悬案”(1915年5月22日,总商会第十期常会议案“门路为出入要道,不能不加意绸缪,原拟从天后宫照墙下另辟一路,自立门户,虽与天后宫隔绝,不再有嘈杂之虞,而路径曲折,工程亦不减省,且议事厅不能显出,不免可惜。现拟从广益堂老人院直出,其房屋基地设法兑换”)。

1947年上海福利营业股份公司编印的《上海行号路图录》,是一部非常难得的现代上海商业地图,由于这一区域的肌理、店铺、居住区在书中都有详尽标示,也为重建权力-空间关系年表提供了自信。我们尝试着拼接出苏河湾往昔城市空间细节历历在目的卷轴,作为展览的画册;在历史厅,又根据《图录》、总商会议事大厅设计图纸、门楼测绘图,以及天后宫空间复原想象图,“重建”了这一“飞地”。

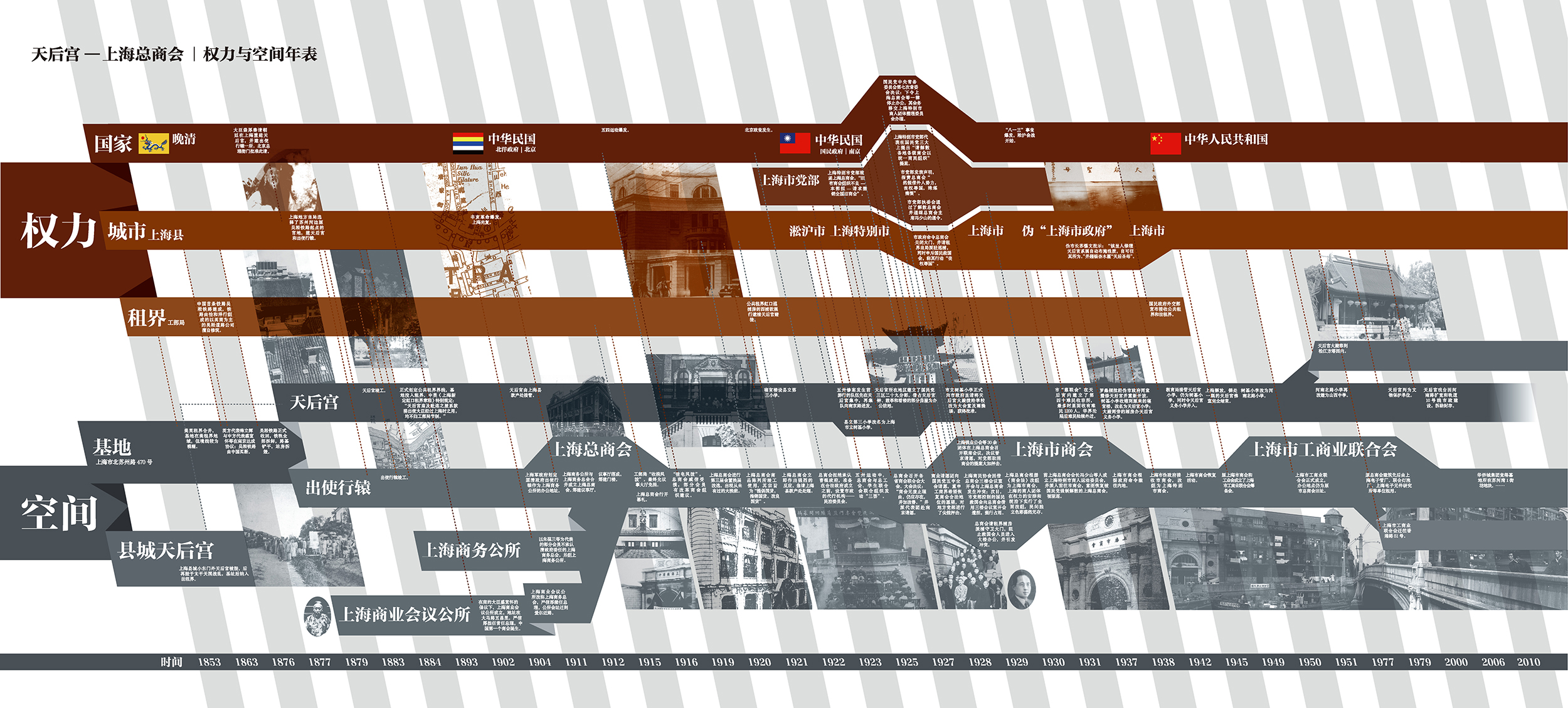

《天后宫-上海总商会权力与空间年表》是我在展览中最下力经营的作品,但它最初只是展览策划过程中史料研究的副产品。开始是给由宓的多媒体准备的脚本;后来因为文字不断增加,想做成一个文字展板的区域编年史。但是年表的史料中权力与空间关系的不断堆砌、错综与纠结,尤其是空间的聚聚散散,都难以在上述媒介中得以表达——我们想让这些芜杂、琐碎的史料“说话”,让它们自发勾连,让图表重构区域的空间演化史。

最终,在与王序设计公司不断的讨论与试错中,生成了完全超出我们预期的动态图表——用权力-空间的叙事年表重构这一微区域激荡的百年史。

学界一般认为,民国上海高速发展的“黄金时期”是1927—1937年,但是对于天后宫-上海总商会区域而言,黄金时代却是1912—1927年,也就是北洋政府时期。

在1927—1929年间,伴随着总商会被强行改组为上海市商会,总商会与市政府、市党部、租界工部局,甚至与南京政府间,形成错综复杂的权力-空间纠结关系。在这同时,市党部与市政府多次压挤天后宫的空间和宗教功能,吊诡的是,倒是汪伪政府时期,天后宫得到过短暂的喘息与“再生”。

如果说在1912年以后,这一区域是不断凝聚,不断对租界工部局、市政府和中央政府施加影响力的空间,那么1949年以后,却是这一区域被不断改写、抽空和消解的过程。如今,除了已被空置的门楼和议事大厅,这一区域已荡然无存,或者,期待着再生。

关注天后宫-上海总商会区域,源于我和艺术家曾力对与总商会相邻的五福公的拍摄、研究计划。

巨大的尺幅、阔大的空间、城市的语境、静穆的气氛和灰暗的色调,一直是艺术家曾力摄影的特征,他最初的作品“北京公寓”系列,以超常的尺度赋予北京体量巨大的邻街板楼以纪念性;“城市”系列则是对北京、上海的某些残留的历史空间(如北京的城墙、上海的里弄)和内地城市和混杂空间(如贵阳的闹市)的平静记录;“工业照片”关注的是贵州水城钢铁厂等空阔衰落的三线厂区。作为一个长期的展览/出版计划,我一直跟随着他的拍摄项目,进行现场调研和史料搜集。

“五福公”被称为上海苏州河边石库门建筑群中的怪房子,它的外观与传统石库门没什么两样,但里面的格局却像北方的宅院,曾为客货混居的堆栈,后来成为难民聚居地,建国后住了上百户人家(两层结构被增隔为五层)。2007年,五福公所在石库门社区开始动迁,翌年,片区被夷平,唯存总商会旧址。

曾力连续两年跟踪拍摄五福公由高密度混居到夷平的过程,以大尺幅照片客观、详实记录这一独有的聚居方式及其幻灭;在这期间,我也做了多次跟踪拍摄、访谈和考察。五福公作为典型个案,见证了上海近代以来都市空间由传统城市到全球化大都市的空间剧变历程,是上海现代居住、生活史的缩影。曾力的《五福公》使那些日渐逝去的城市元素和空间细节被赋予了纪念性,至少是在照片中,它们的都市性被“激发”了出来,被定格而“永生”。

策展期间,利用搜集资料的便利,曾试图找到与五福公相关的设计、文本、图像资料,但就是郑祖安先生和闸北史料馆,也是茫无所知。对剧变的城市来说,空间史只是刚刚开始关注那些“名胜古迹”并尽可能叙事化,至于“普通”的历史街区/空间,以及平民卓绝的生存史,已任其流失了。

五福公的遗址就挤在总商会西南角,在空间上好像是对总商会院落的侵占。眼下,它是临时停车场的一角,有四个下午,我陪着航拍公司拍浦东,航模直升机携带着佳能5D从那里起飞,飞升到区域未来的新高度,摄入浦东壮丽的夜景。对我来说,未来还只是可见的梦境,而现实却已消亡,无法给出解释,这只是现实。

其实在“历史厅”,我们已经重建了五福公。那个天后宫-上海总商会微区域飞地的巨大玻璃装置,安置在一张被极度放大的《上海行号路图录》上,地图直接粘在地面,五福公原本就是“切入”总商会院落的空间,在展场中央,在参观者的脚下,就是空间格局(连同诸多店名)历历在目的、平面的、1947年的“五福公”。

版权声明:本版权归有方所有,转载请通过邮件或电话与有方媒体中心取得授权。

上一篇:建筑师在做什么117 | 俞挺:从日常中创造奇迹,在18年的大院工作后

下一篇:建筑8分钟25|唐克扬:罗马的“广场”原来是卖菜的