昨天下午3点,张斌讲座《故土与异乡》在有方空间举行。本场讲座是“有方沙龙”第8场,“行走的建筑学”系列讲座第6场。讲座嘉宾张斌认为,行走不仅仅是为了观察体验,更是为了印证,将自己的内心与世界相对照。他从早年的旅行经历开始讲起,逐渐引出他对现代建筑、传统庭园、人与空间、建筑与自然等问题的思考,并结合自己的十个设计案例,阐释了自己在建筑上的工作方法与态度。其中有许多精彩观点,部分摘录如下。

大家好!感谢刚才刘珩的“吹捧”,也感谢有方的赵老师和史老师,有一个这样的平台和机会跟深圳的各位同行们交流。赵磊跟我约这个讲座也蛮久了,我一直有点顾虑,因为有一个主题,关于行走的一个主题。我跟赵磊说,我在行走上,在旅行方面,或者是在所谓的“行走”这个主题上,可能不是那么的有积累,(因为)其实这是一个比较随性的日常的活动。所以今天可能也有点打擦边球,因为(对)这个主题可能还是一些相对比较虚的回应,更多的还是讲这两年自己的一些实践,以及一些思考,当然可能会涉及到和整个“行走”的一些关系。

我今天演讲的题目叫《故土与异乡》,这个题目其实也比较虚,可能它所对应的是自己十几年的实践以来的一些情境,就是自己所受到的教育背景,以及实践当中的一些困惑,对于中国的现实状态的一种理解,这当中的一些挣扎,它所对应的是这么一个图景。我觉得可能对于任何的建筑师来说,认识建筑学的途径不外乎这么三类:实践、行走和阅读。当然阅读今天我们不会去讲它,但是确实所有的这些认识都离不开阅读这一块。我们今天更多的可能讲到的是实践和行走这两块。其实这三部分是互相对应的一个关系,我自己觉得可能更多的对于建筑学的认识还是来自于亲手的实践,这样一种实践当中的体会可能是最刻骨铭心,最彻底的。当然它离不开在阅读当中的一种求证,以及在行走四方当中的一种印证。

我觉得可能对于行走来说,它的意义不仅仅是观察或者体验,或者是各处的一些探访,它更多的是一个印证,就是把自己内心的思考和现实实践做一个印证。当然,这个印证可能跟实践会有非常强的关系,在各地的这样一种(实践的)机会也是一个印证的过程。其实在这样的走访印证当中,我自己的感觉是它会和你长久以来对于建筑的认识和思考结合在一起。那么按我的理解,我会把我的行走的经历分成两部分,第一个部分是一种“异乡”的体验。这个异乡其实是打引号的,它不仅仅是一个所谓的物理意义上的异乡,它更多的是精神层面上的一个异乡。这里像我ppt上所讲的,有三方面的背景。一个是教育的背景,你所受的建筑学的教育。其实在中国,建筑学的教育不管已经多么的本地化,它作为一个学科,它是外来的。而且整个的体系到目前为止还是残留了非常多的外来的部分,是一个非常复杂的外来的残留体。当然可能现在的情况不太一样,在我们求学的时候,其实很多时候它是一种被肢解的状况,就是你可能会有不少的信息渠道,但是这些信息背后的真正意义是什么,它的真实状态是什么,其实你在读书的时候是非常的盲目和懵懵懂懂的。第二个背景来自于走出校门之后,对一些早期的实践的一种不满。其实我自己投入建筑设计是从90年代初,就是本科毕业之后就陆陆续续开始了。因为正好是90年代初,我们本科毕业是92年,92年正好邓小平南巡讲话,然后浦东开放,正好是迎来了一个全民热烈拥抱经济的这么一个状况。在这个状况当中,你会看到——当然我走出本科之后是作为研究生继续学习——其实它是一个非常草莽式的投入实践为主的这么一个状态。这种实践是一个什么状态呢,就跟很多人学游泳一样,它不是有一个人教你学游泳,它是你自己一头扎到河里面,慢慢呛水,一边呛一边游,最后你不要死了就行了,是这样一种状态。那么在这种呛水当中的游泳,其实是一种蛮自发的、盲目的、试错的状态。那么你是在错误之中获得学习的。你把你的有限的读书时候的所得,投射到社会真实环境当中去之后,获得的那种失败,其实对你更有意义。反而不是成功更有意义。所有的失败让你知道了所谓的设计到底是怎么回事。当然,最早你可能还面对不到一个把房子造出来的状态,你可能更多的是在“设计”的一个圈子里面打转。但是会有机会看到,一下子莫名其妙有一个你曾经参与过的设计被造出来了。那个(建筑)造出来,你有机会看到的时候,会是一个非常奇怪的状态。那是我做的吗?它怎么会变成这个样子呢?这是一种无奈。或者说,其实这个对我来说也是一种养分,这种养分是让我们在所谓的不良实践当中获得了很多对于真实的状态的一种回应。我记得西班牙有一个电影叫《不良教育》,我觉得其实中国建筑师的成长的一部分叫不良教育背景,肯定是有的,因为(中国的建筑学体系)是一个奇怪的残留体。还有就是我们这一代其实是在一个不良的实践当中摸索。当然某一天或者到某一个程度,你可能会对这些不良的状况有一个自觉的反省,或者觉得自己需要去改变,那么这也导致了我早期的行走的指向非常明确:我要去看看这些书本上告诉我的建筑学,告诉我的建筑,它在那个地方真实的社会空间当中,在它的历史当中到底是什么样子的,它呈现给我的到底是一个怎么样的状态。这个可能是那个时候的非常冲动性的,或者说是一个非常热望的去求证的过程。我自己所谓“异乡的行走”的起点其实是1996年,那时候正好研究生毕业,有机会去意大利,第一次出国,迎头碰上了Carlo Scarpa。当然,那个碰上也有一个环境,就是我在同济读研究生的时候,我们跟导师的工作空间的边上正好有一个台湾建筑师在同济的一个平台。其实那时候黄维龙(?)老师也在同济的平台里工作,他们有一次办了一个内部的讲座,我们听了,应该是在1994年,1995年,第一次在信息当中接触到Carlo Scarpa,看到黄维龙的同事给我们看的照片。当然,后来马上会去找书,因为正好那个时候市场上有斯卡帕的书,但其实之前对这个人没有碰到过,觉得是忽然撞上的,那么可能就有了一些纸面的认识,但有一些信息其实是第一次到了意大利之后(才接触到)。当然,意大利还有很大一块吸引我的是,它从古罗马开始,一直到文艺复兴时期的那么多辉煌的建筑学的成就。这个可能我今天也就不讲了。

其实我们的教育毕竟是一个所谓的现代主义。特别是同济的教育,还是可以称之为一种现代主义的残留物。那么,这个当中可能更会引起我的一些共鸣的,是像那时候碰到的Scarpa。因为他对我的一个意义就在于他不是一个——其实以后我才知道——真正意义上的建筑师。欧洲人其实有一种偏见,他们会认为柯布这样的人才是建筑师,又有理论,又有实践,有自己的宏图大志去和社会相碰撞。斯卡帕其实是一个匠人,是一个在地方的工艺传统当中孕育出来的,一个由手工入手的思考的匠人。其实他很多的实践和威尼斯的地方工艺传统,以及和一些早期现代主义的观念,包括当中有很多风格派的一些实践有关联。他有一个特殊的任务,他的实践是从60年代开始,在一个战后的所谓的现代主义国际化的背景当中,他是一个非常异类的一个人,是一个扎根地方的,是一个不依赖于工业化生产的——所谓的机械化生产的条件,是一个更多的和手艺,和土地去对话的这样一个做法。包括那时候看他的Castlevecchio博物馆,其实是有非常大的一种震动性的发现,其实是打开了一扇窗户,是我们80年代末,90年代初的中国的教育当中涉及不到的一个部分,那个标准的、中国的,简化的西方建筑史是不会告诉你这个东西的。其实在你那个时候所关心的所谓的从后现代历史主义热潮到结构主义热潮,时髦的这些(作品)当中也看不到的。应该是两年前,我又有机会重新再去Castlevecchio,这个感觉又不一样,会有另外的一些感觉。我可能会更多的想去知道Scarpa是怎么想的,他又是怎么做的,他做的和他想的到底是对应到一个什么程度。在1996年第一次去看的时候是不会这样想的,那是一个非常单一的、单向的接受。其实第二次隔了应该有八年再去的时候,某种意义上又有点挑刺的那种感觉,看看这里是不是有点不对,或者那里怎么样能够更好,可能是这样的一种对应。我觉得这个其实对我来说也是一个蛮有趣的经验。

另外,在这个之后再有一个我比较有系统性的积累,大量的在欧洲的行走是在1999年,我有机会在法国进修一年。这一年期间我其实走访了很多地方,走了很多城市,看了很多房子,当然有历史性的,不同时期的,包括最新的,当代的(房子)。从中可以发现我大概的兴趣点可能在这两三类地方。第一大类,我会对19世纪的建筑比较感兴趣。那个时候可能也有点没想清楚,你当时问我为什么对这个东西感兴趣,我可能说不出来。今天回想的话,我觉得可能19世纪的建筑迷人的地方,是在于在一个生产方式的剧变期,就是说在工业化生产,社会新的需求,新的结构对于建筑学提出新的要求的时候,那个时候的建筑师是怎么回应的。那代建筑师受到的基本上是巴黎美院一统的影响。当然我在法国(接触到的)更多的是巴黎美院的体系,你在其他国家,比如在德国有他自己的探讨。你可以看到,整个19世纪前后,一直到第一次世界大战开始为止,那么多建筑师其实在想的问题是如何用手上现有的资源去回应新的社会需求。在这个当中,其实是有一代代人持续的思考,比如说怎么去思考传统和当时的现实;怎么样去解决手艺和工业生产的矛盾;当建筑不可能再用一个工业化之前的方式去建造的时候,如何去思考那个本体,以及它的本体如何去呈现。

大家可能也知道,在18世纪之前,建筑物可能没那么复杂,那个建筑物有可能一刀下去,要么是里外都是一样的。比如说希腊的做法,都是石头;或者罗马的做法,它会出现一个砖的芯子和表面的石头。当然后面有很多变化,无外乎它可能还是一个可以内外对应的一个关系。当然会有很多的差异,那么也会看到那个时候,有很多人会去关心,当我的房子出现了不可避免的构造层次的差异化时——它的结构系统变了,出现了铁的介入,钢的介入,出现了设备管道的需求,出现了工业化的生产方式——这个建筑不再会像历史上那样的里外一致。那么我怎么来做呢,我怎么把它做得还是可以用学科内部的话语去探讨和评价呢?那么就会出来一个持续的思考。

这个思考其实回过头来看,还是对应到自己在中国的实践。因为我觉得中国这30年内面对的情况是和其他国家的19世纪有一定的类似性。当然它们在两个社会语境当中,不可避免的有极大的差异,但是它们也有一定的类似性,就是生产方式和社会需求是不一致的。这样一种不一致,会让建筑师去思考建筑学到底怎么走。这个可能也是会对我产生吸引力的地方。比如说像这里所放的Labrouste的巴黎的国家图书馆,这样一个当时全新的设计和建造的方法,以及这个空间和人的亲密性,然而又免不了赋予这个空间的一种神性,在这些元素当中的一种权衡。就是说这种光,肯定是有欧洲人一脉相承的、摆脱不了的理解在里面。光是什么?这种光肯定是上帝,因为中国人是不会这样用光的。当然这个空间不再是教堂,它不可能是教堂,它不是用来膜拜的,它是布尔乔亚获得知识的场所,它是为人建造的。那么这样一种转变当中所存在的这种一致性也好,模糊性也好,矛盾性也好,可能是对我来说非常有趣的一个东西。

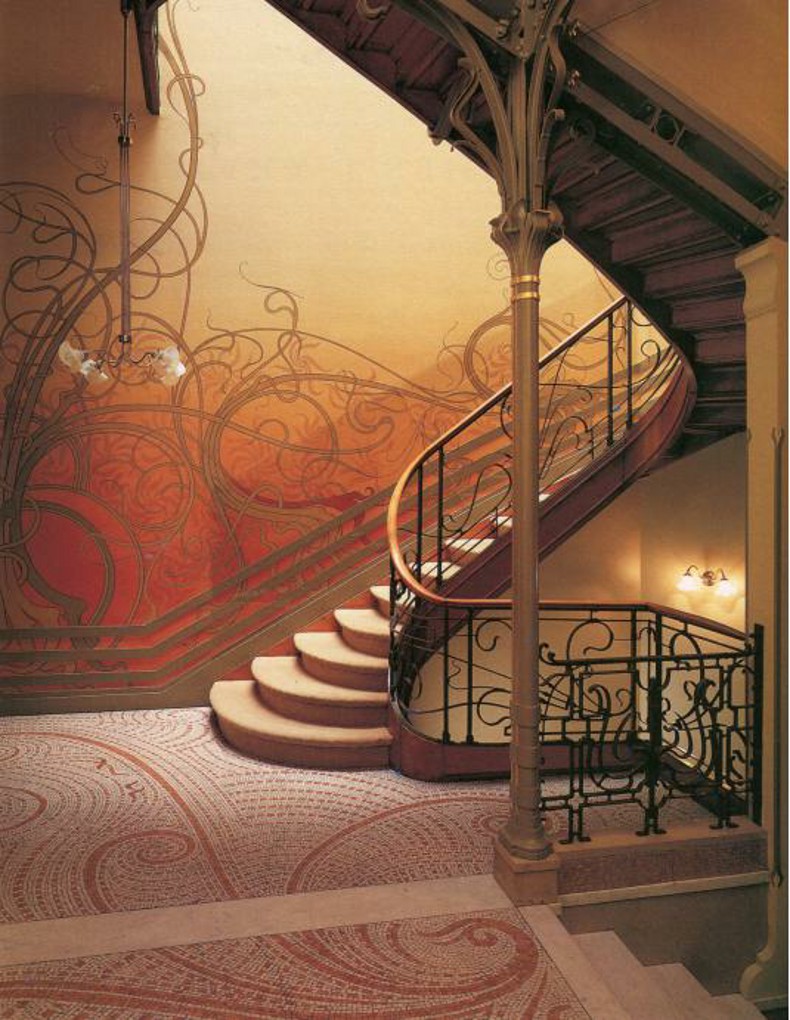

还有一个19世纪让我有兴趣的,我一直会关注的,包括有一点感情的东西,就是新艺术,就是Arts Nouveaux的一些实践。当然刚开始的时候也是一个片面的,可能是自发的这样一种建筑上的处理。在一战之前,短短的十几年,遍布欧洲的这样一种非常手艺又和大量生产相结合的这种方式(新艺术)——包括可能自己在那边的一些阅读,一些渠道的理解,会知道——其实并不只是为了漂亮才这样做的。它有一个非常大的社会理想,就是如何在一个工业化之后的条件下面,把传统上只有贵族能够享受到的手艺,这种高级定制的手艺和工业生产相结合,让它有一定的批量化生产的可能,能够进入中产阶级,可以与中产阶级所共享。那么这是它所面对的一个课题,当然这个课题其实是失败的,它的回应是失败的,一次世界大战让它戛然而止,因为这个资源没法做到,那个社会理想是不可能实现的,因为和资源不对等。当然,它的这些思考——在一次大战之后,出现了那么坚决的现代主义思潮,比如说从达达开始的那一堆思潮,其实也还是有它的传承和土壤。可能我今天也不会讲,我对特别标准的现代主义的那么多的体会。

这个是瓦格纳(Otto Wagner)的邮政储蓄银行,瓦格纳和芬妮派的关系,和一战之前欧洲的奥匈帝国的文化经济中心这么一个辉煌的维也纳金色时代的关系。其实他是一个非常理性的建筑师。在这个(建筑)当中,其实他所思考的是对当下的技术条件、社会条件和对建筑的呈现方式的一个结合。其实你现在去看这些,都是非常有启发性的。当你只是面对这个形式的时候,你会觉得这个很漂亮。当你去了解这个建筑背后的一些背景和它的真实的状况,这些空间当中所发生的事情,以及这个空间和人的关系的时候,你会知道当时的思考是在一个什么样的条件上面。

其实如果我们绕开标准的现代主义,那么我们也可以看像奥古斯特.佩雷(Auguste Perret)这样的人。他是一个钢筋混凝土的建造方式的开拓者。这个建造方式其实你在欧洲已经看不到了,因为它是一个梁板柱体系。这个房子你可以看到,它是一个清晰的梁板柱体系。这个方式在中国还能看到,因为中国还是一个梁板柱系统——当然不是(完全)一样的,隔了100年。那么回过来想,为什么这样的梁板柱体系在欧洲最后消失了,变成了一个更抽象的板柱体系?就是说被柯布所推出的多米诺系统,或者是雪铁龙系统所取代了。为什么欧洲建筑师现在画图可以从一根单线的房子,最后其实还是一根线,它可以永远是一根线,只是这根线的宽度不同?为什么它的形式的抽象性和一个建造的本体的抽象性在目前是可以吻合的?为什么它一开始还是这么一个状态?那么这个当中佩雷做了很多的(工作),在这个梁板柱系统里面,怎么样让混凝土的建造和这种大批量的制模工艺,以及和个人的手工生产进行一种结合。我觉得在我们中国还是在做大量的梁板柱的方式的情况下,这个其实是可以去印证的一点——钢筋混凝土的这么一个传统,它到底是怎么来的?这样一个传统在那边又是怎么消失掉的?其实这也是一个非常有趣的话题。

刚才那个房子,比如说它刚刚脱模的时候的那个空间,其实这些方式你在欧洲基本上已经看不到了,早就已经绝迹了。包括像Loos,当我们看到Muller House的时候,Loos因为是一个蛮特别的建筑师,应该还是在日尔曼文化当中的,但是他又是个和所谓的日尔曼的建构传统不太有关系的一个人。这个房子你从外面看,它有它的抽象性,但是它并不是一个执着于所谓的本体和再现的这样一种非常精准的关系的一个做法。当你到那一步的时候,其实你会想起来他那句话——那句话我就不讲了,这句话你在这样的一个内部,它的材料的感官性和一个身体的关系其实是可以非常直接的体验到的。当然我以后才知道,Loos是一个无神论者,他不是在基督教或者新教传统里面去思考问题的,他是那个时候的一个标准的欧洲建筑师。

那么也可以看到30年代Pierre Chareau的这个玻璃屋,我没有它的照片,因为里面是不能拍照的,我这些都是一些现成的照片。当时有机会进到里面之后,因为之前也是看了很多的图像,但是当你真的进到那个空间当中,在这样一个半透明的光线下面,你会感受到这个空间对于你的身体的包裹,以及他在营造这个空间氛围当中的这种信手拈来的这些资源。他里面有大量的工业化的建造,钢结构、玻璃砖,也有大量的手工化的建造,木工的做法,而且这里很多木工的做法是蛮传统的木工做法,包括非常手艺的这种马赛克的做法,它们是融为一体的。这个当中,所谓的真实性来自于哪里,并不是一个形式化的,特别是被战后的国际现代主义所校正过的这样一个,由形式的完整性所触发的一个真实性。它就是一个建造的真实性——我有什么样的资源,我怎么样把它用到和一个真实目的相对应?这其实也是对我有非常大的启发的一些实例。

后面还可以讲一个,虽然说我不想讲经典的现代主义,但是可以讲讲一个特殊的经历。其实这个话题也可以和密斯的巴塞罗那馆对应起来。罗宾.艾伦斯分析过密斯的巴塞罗那馆当中所谓的建构的真实与否,以及密斯的关注——密斯到底是关注效果还是关注一个真实的探讨。这个可以做一个旁证。这个例子就是柯布西耶在日内瓦的光明公寓,30年代造的,前面这个图是它的钢结构框架完成时的状态,柯布西耶宣传这个楼是想实现一个宣言式的、全工业化预制的生产。它是一个钢骨架,因为这是一个和制造商相结合的项目,其实有一个很大的雄心。装配式钢骨架,这个当然是工业化建造,他做到了。当它完全完成之后,它所体现出来的形式——这个形式不单是一个字面的形式,一个物质意义上的形式,还有它所对应的(技术)。你会觉得,哇,这个真的是在30年代很让我吃惊的(一个建筑)。这个房子,30年代的房子的光感,你去看的话,(你会觉得)所有的阳台、窗户,以及整个墙体系统的做法,似乎是一个非常“先进的做法”。

光明公寓我去过两次,第一次是1999年还是2000年去的。虽然说不是这个状态,因为这个是历史照片。当时是一个不知所以然的状态。后来有一年,我忘了是哪一年,应该是在2006、2007年左右,第二次去,正好碰到它在大修,因为它已经变成瑞士的当代遗产,然后进行大修,这个大修的预算是4千万瑞士法郎,这么小小的一个楼。因为又不能把人迁走,它是一半在修,一半在用,修完一半再修另外一半,被修的一半是被一个大棚子罩起来,整个盖起来在修。我正好巧遇,有一个建筑事务所在里面办公,那个建筑师也在负责这个维修。正好我们进去以后在里面转,他看到我,好像觉得是一个同行,就攀谈起来,然后带着我里里外外看了一遍,让我非常的惊讶。这是维修的屋顶,你可以看到这个屋顶小屋,它拆开来看基本上是一个木结构,就是跟我们传统的木板墙,泥灰粉刷这种木板墙的做法是基本上一样的。这个还很正常,还不属于一个特别出乎我意料的部分。那么再看,它的这些楼板,因为整个框架系统是一个小型钢框架,一个很细巧的钢框架,楼板是非常凑合的,有这样的非常随意的木龙骨支撑的小块混凝土板,也有完全是木地板的,底下做了一个泥灰吊顶——可能有水的房间它会做混凝土,很多没水的房间就是木地板下面一个泥灰吊顶。

然后墙体也非常复杂,有实心的砖墙,有空头墙走管线,有大量的泥灰粉刷板墙,就是木板条泥灰粉刷的这个做法。然后看到一个窗户,这个窗户在维修当中被剥开来,这个窗户不是钢窗,是木窗包钢皮,薄薄的一层钢皮。作为遗产修复,完全原样修复,还是木窗框,外面包钢皮,没有把它换成真的钢窗。当时看了会很令我去想一个现象,如果结合到密斯的巴塞罗那馆,我会怀疑密斯难道真的不关心真实吗?还是说确实那个时候的这批早期现代主义者在形式上的思考已经走到了社会能够提供的生产资源的前面,是当时是做不到的?那么也可以联想到这样的一种相对抽象的形式如何能做到?当然到战后,50年代以后的状况肯定又不一样了。你现在可以看到欧洲的建筑师是可以运用一套非常抽象化的语言去做设计,同时去生产房子的,他完全可以做到,技术和这个是完全对应的。但是(他们也)有过这样一个时期,那么我可以理解,因为我们同济的李翔宁老师曾经提过,对于中国当代建筑的一个非常有名的批评话语,就是说“权宜”。他会认为中国建筑师的贡献在“权宜”。那么其实这个可以探讨的地方就是说,我自己会觉得建筑其实永远是权宜的,在任何时代,任何条件下,它都会是权宜的。这个权宜体现在它要么和社会进行妥协、权宜,要么和技术相妥协,相权宜,它不太会有一个一成不变的正向关系,只有多么的完美的把意念用一个物质形式和建造去完成,他并不是可以这样对应的。这个对应是有,可能在某一种社会状况下面,然后随着社会的变迁,这个关系是会被改变的,它永远会有对应和不对应的这样的一种循环往复在里面。对我自己而言,结合这样的思考,回过来看在中国的实践,其实也是一个非常有启发性的部分。可能后面有些东西我会结合自己的一些实践当中的经验也好,或者是挫折也好,谈到一些这样的话题。

当时在那边,还有一个让我花了很长时间去关注的建筑师,或者说也很难说他是一个建筑师,就是Jean Prouvé。其实他不是建筑师,如果我们用现在的话语讲,他是一个有一点19世纪遗风的建造者。因为19世纪的这些建造英雄,无论是埃菲尔或者是拉布鲁斯特这样的人,他都是一个建造者,不只是建筑师。当然“建造者”在欧洲有非常大的传统,比如说伯鲁乃列斯基(Brunelleschi)造文艺复兴报春花的囚笼,他其实也是一个伟大的建造者,他是整合了所有的资源去做事情的。那么Prouvé不是建筑师,他在早期的实践当中是和建筑师合作,做这些金属工艺,就是钢结构,钢的建筑构建。当然Prouvé一个有趣的地方就是他的父亲是新艺术的一个著名画家,他前后有很多实践都有新艺术运动所要去达到的那个社会目标,所谓的工艺和生产的一种结合,让大众可以分享这样一个品质,有这个传统在。但是,比如说这个是Jean Prouvé早期,1930年代在巴黎做的一个左翼社区,在共产党当政的社区做的一个人民宫,这个意思翻译过来就是人民之家。是一个什么意思呢?底下是一个菜市场,二楼是这个社区所属的一个类似于社区中心的空间,里面可以做表演,文艺演出、搞活动、办婚礼都可以。当时有一个这样的探讨,就是所谓的建筑如何对应不同的社会需求?这个市场是天天用的,但是周末可能会有更多人用,因为它周末有集市。而平时是固定的摊贩,上面的大空间其实不是经常用的。我在2000年去看它的时候,它作为遗产刚刚修复一新,它整个的建造体系是一个比柯布的光明公寓可能在技术上要成熟很多的一个系统,我这里可能照片也不是很全,我也不想展开讲。他们当时在尝试一个建筑的可变性,早期的,当然是用一个机械系统的可变性去回应这个功能的不定性。整个的屋顶是可以开启的,大厅的楼板是可以被移除的,这个大厅当中可以把楼板移除,变成一个很大的洞。在周末的时候他把大厅的楼板移除,把屋顶打开,整个的集市变成一个open air的集市,就是空中的、天空的自由的集市。然后当这个房子的大厅要用的时候,他把这个楼板再铺上,把屋顶关起来,那么会变成这样一个集会的场所。底下是一个日常的菜市场。这个也是我当时对于建筑学历史的认识之外的一个例子。

当然Jean Prouvé更多有野心的实践是在战后的轻型预置体系,为了应对战后的人口爆炸和住房短缺,他尝试着这些非常轻式的快速建造。这个轻式的类似于一个中心支撑系统,一个可以快速搭建的系统。然后他自己创办企业,这个企业可能有很多的变迁,总的目标是希望用这个企业,一个类似的方式,去借助社会大量的小规模定制——因为当时战后有大量的工业预置系统的住宅——做社会住宅。现在看是一种非常失败的,非人化的实践。Prouvé其实非常反感这样的一个完全大规模,对人缺乏关切的、工业化的、非人的生产,他想探求一种小规模定制,可调试系统和社会的一种关系。当然这种关系在当时也是注定失败的。他最后是整个破产,把公司全部变卖掉,隐居起来,最后只能通过长期的教学,以及一些社会活动再去介入一些实践。包括他有大量的这种薄钢壁,类似于冷弯薄壁系统的这些家具的设计。这些设计其实和他预置的建筑系统是一体的,当然现在也已经变成一种经典了。包括他非常感人的一个空间,当然我没有用我以前的幻灯片,没法转移过来,我找了一张历史图片,就是Prouvé在他自己的家里面。这个家是在他的公司——这个企业联合体破产之后,他回到老家南锡,在南锡城外的半山上,可以俯瞰全城的一个地方,用他厂里回收的那些部件,就是有模塑化的墙板,用一些轻制的构件,搭建的一个小小的自宅。这个自宅非常的简朴。我曾经有机会和同济的卢永毅老师一起去参观这个自宅。当时我去拜访他,因为他在南锡待过几个月,考察历史(建筑)修复。他们这个历史修复机构的当地的负责人就住在这个房子里面,这个房子提供给他作为工作的居所。我们在这里面待了一个下午,包括里里外外的一些感受,其实也是对我非常有启发的一件事情。他前面的那些所谓的轻置的预制系统,似乎是回应社会紧急需求的一种动作。当然它会有很多后延的思考,当时没有机会实现。然后当他把这些残存的构件用来做一个自己的居所的时候,他所能达到的一种品质,这个品质不来自于那些所谓建造的精良,而来自于思考的精良。这个经过精良的思考呈现出来的空间的品质才是最有吸引力的,而不止是一个物理建造质量的精良,或者单纯是为了物理质量的精良去做的一些努力。这些东西(建材)其实是一些剩余物,没用了要扔掉的东西,他带了一批回老家,做了这么一个房子。这个房子现在也变成一个文物了,一个当代的文物,是一个非常有趣的一个例子。

当然那个时候除了这些19世纪的,包括二战前后的一些(建筑)——都是一些有点偏门的东西,也非常关注一些当代的话题。我现在回想,可能很多我所要去关心的东西是1968年之后整个那一代欧洲建筑师,库哈斯这样的人也在其中。我当时在法国比较系统的自己去考察了一下Jean Nouvel的早中期实践,大概在九几年的实践,实地走访看了一下。这个当中,其实我现在再去回看的话,我觉得对我的意义在于,他涉及到了一个工业社会之后的——当资本主义进入所谓的后工业时期,特别是经过1968年的思潮之后——建筑学的缓慢的反应,其实到了这一代建筑师才被呈现出来。比如Jean Nouvel这样的人非常自觉的从媒体化的、图像化的社会状况当中去获得养分,然后去和它的空间建造相结合。比如说像Nouvel非常关心的这种对于奇迹的追求,包括他很多对于这种建造和奇观的关系,以及在一个城市的具体的环境当中,用一个这样的一种令人晕眩的方式所实现的这种空间,包括他的一种去物质化,这样的一些话题的一些思考。我觉得现在来看的话,它更多的意义就在于,社会状况的变迁让建筑师怎么再去回应这样的一种社会的挑战。这可能是让我想的比较多的一些方面。

最后在这一部分还可以多说一点,当我去看Peter Zumthor的一些现场时候的一些感觉。比如说去看这个房子之前,我是被大量的图像轰炸过的,非常精良的照片,这些照片当然是犬视性(?)的。比如说当你看(这些)图像的时候,你当然会知道,我这个照片是我自己拍的,或者说它基本上接近我的眼睛,没有那么的图像化。而去之前(轰炸过我)的图像会让我看不出它的那种所谓的空间、氛围和材料,和质感的关系到底在哪里。其实你到现场看到之后,它并不是(图片上)那样的。那些慢门小光圈的精良图像所代表的物质意义是超越人眼和你的身体感受的。那些东西其实当你在这个空间里的时候,是没有多大作用对你产生影响的。它(的空间)不是一个像图像传播所描述的,对你的感官有这么大的冲击力的状态,它是一个朦胧的、模糊的状态。这个建筑,其实在内部和外部的整个环境当中,它并不是一个非常自由的,完全向环境开放的一个建造。如果用简化的方式说,对我来说,它的这样一种做法是有一个非常执着的追求在里面的。当然我一直没机会看到他的自宅,那个带花园的自宅,可能柳老师上次在讲座当中提起过,我觉得(这个建筑)和他(自宅的)那个环境,那个空间可能有很大的不同。

那么再有一个机会看到他在科隆的Kolumba的遗址的博物馆,这个博物馆下面有一个遗址,当时除了(看到)这种朦胧的光线,人在这个栈桥上通过,体验这个遗址的环境以外,我一直在思考一件事情,当时跟一起去看的同行者也有一些直接的探讨。这个房子其实尺度不大,这个空间,我觉得可能任何人设计时都会面临两种可能性,一种是它采取的这种,自由的,比较密集的柱子的方式;还有一种,它其实是可以做到一个完全跨越的(结构),他把外围结构做完,做墙,这个结构可以一次跨越,可以做到一个没有任何结构干预的遗址。但是Zumthor没有这样做,他做了这些住址和一个空间的引导的关系。可能是我自己的感觉,我会觉得这些柱子可能是某种建筑学的神性所造成的,而不是一个所谓的日常性造成的。就是说,这些柱子精准地和遗址发生关系,这些柱子很细巧,在底下是非常小心的去插入这个场地,干预这个场地的。这个我觉得是一种神性的思考所带来的一个内外的思考,这个所谓的手段的内和外的思考的一种对话,才会产生这样的一种非常仔细的思考结果。

当然我这个思考也不是特别连续,几年前有机会实地去看筱原一男的上原通宅。这个当然不是我看到的,这个是施工当中的状况,他有雄心在这么小的空间里面做一个巨大的结构,这个结构当然可以做到。这个结构要做一个出挑,因为底下有一个车位,它要完全挑出去。然后有一个两层高的混凝土的躯壳,楼板这里将来是木质楼板的填充。它最后会形成这样一个空间,就是在主要的居室空间里面有这些结构和空间的互动。这个结构其实你用绝对意义讲,它是很小的,这些结构是很小的,不大的,非常细巧。但是当它放在一个身体所避不开的尺度里面的时候,它又是非常巨大的。但是这个巨大呢,有它的暧昧性,就是说筱原自己发表的照片,是空无一人的一个光影非常强烈的条件下的结构体和空间的一种对话。然而在真正在日常生活当中,这个结构体是永远被身体所包围打转的,你可以围着他。我们这次去的人比较多——我没有用那张照片,很多人会斜靠在它上面,基本上可以半坐在这个斜柱上,它是一个这样的关系。在它整个空间当中,是一个包裹身体的空间和这样一个结构之间产生的这样一种对话。结合筱原一男(这个人),我觉得如果放在同时代看,因为他和库哈斯是一代人,那么回到他的很多思考,我会认为他有可能在当时是走在了欧洲建筑师的前面的,他所思考的那些空间和人的对话,空间的原始性,以及他当时很多对于人类学的思考,我觉得其实走在了欧洲建筑师的前面。现在回看,会看到很多欧洲建筑师又反过来受到他的影响,这也是一个蛮有趣的话题。

当然很多在异乡的行走,其实慢慢会落到一个并不再那么单纯的只关心建筑(的目的上),它会和城市,和聚落相关。我当时在巴黎有一个雄心计划,最后没有完成,就是我曾经尝试在巴黎按区,按地图,用空余时间去行走,去转圈。因为巴黎是一个很有趣的城市,它充满了中等尺度,每一个部分稍微转一个角,你会不知道它和它其实是离的很近的,但是它是完全有两种归属感的地方。我在自己的心智地图里面是希望把它去呈现出来。巴黎有19个区,当然越到外面越大,我从第一区走到了第九区的一半,后来没有时间再去完成了,因为到外面实在是太大了,我用步行把第一区到第九区的一半基本上用一个非常大的密度去把它行走了一遍。

那么回过头来,其实还有一个行走,跟现在的关注点可能会更接近,回过来会更多的去看对于身边的环境和场所的一些关照。它的出发点也是来自于比如说在整个实践当中积累的这种问题意识,以及实践当中的一种经验,让自己(充满)对于建筑学中心话语的一种不满。我觉得我会越来越多地依赖于自己对于周遭世界的关注来获得动力,这个是我会回过头来更多的关心自己的生活空间和环境,自己熟悉的,有身体记忆的场所的原因。

因为我这两年经常有机会回老家,回我童年曾经生活过的一个宁波的水乡小镇,我每年都是清明节回去。其实(这个小镇)现在已经被拆了一半,你看不到,这个树后面的街已经被拆了一半了。我的童年有一半时间是在这个村子,就是浙江东部非常典型的这种连院式的,集体的,像集合住宅一样的空间里面长大的。每个门里面就一家,大家会有一些宗族关系,在这样一方天地里面发生各种家长里短的事情。当然现在越来越破败,两三年之后注定会被拆掉,我就是在这样的一种环境当中长大。这些环境可能在我实践的早期中,对自己没有什么影响。当自己去面对现实的时候,可能当时从那个环境当中所带来的身体记忆是会慢慢唤醒我的,会让我对这种空间,比如说这种空间到底和生活是怎么对应的,可能会有更多的想法。像这些廊下和院子的关系,这种明亮的光线、昏暗的光线对生活的一种关照,现在面临的是这样一个状况。我们这一代人注定肯定是有乡愁的,这些乡愁随着它的拆完,永远就只能在记忆当中了。我可能明年还能看到,后年大概就看不到了,基本上是这样一个状态。包括在我老家的周边的村庄,我也陆陆续续有很多机会去走访。这里也有一个比较有趣的,我老家叫十三间,就是每一个弓字型的院落,十三间。

这是一个二十四间的大围院,像这种存在的生活状态,和纷杂现实的对照。当然(这个空间)当时的尊严已经慢慢慢慢消失了,但是这个空间如果能够有机会被好好整理的话,其实它是可以有一种尊严的。现在你一头进去,会看到一个破败的情况,但是它其实承载了好几代人有尊严的生活。在这种水乡小镇的空间当中,当看到这种场所,都会有一种身体记忆的唤起。像这样的一种街道,这个地方曾经是一条小河,是我童年经常涉水而过的地方,这条小河的水大概没过膝盖,我们经常从各个弄堂通过这条河出来——现在被填掉了。这样的空间其实是和我自己生活和工作的这块土地有一个直接的联系的。

也有这种偶然的对于上海周边的村镇的走访。我曾经有机会到苏州西山岛边上的一个小岛,阴山村走访。这个村有一个港湾,停渔船的,这个港湾的村口有一棵非常大的香樟树,看到这棵香樟树,我就觉得这个村非常神奇,它是被这么一棵树所庇护的。那天在暮色当中,突然给我一个特别大的惊喜,看到这么一个房子,这个房子我看到它的时候是这个状态,从正面进去之后是一个三开间,一个平房。但是转过去一点,它其实是骑在一个陡坎上,马上顺着地形就落下去了。这样一种和整个环境的关系,它当时呈现给我的一个状态是让我非常惊喜的。其实这种日常化的建造,是可以非常感动人的。

这个例子是在舟山的朱家尖岛上,那里有一个渔村,这个渔村在山脚下面有一条小小的缓坡街道,可以到半山。这是这个渔村底下的一个面海的小公共空间。像这种以前的渔港,现在已经不打渔了,(这里)以前都是鱼货上岸的一个通道。当我在这个渔村看到这个景象的时候,也是非常激动的。我不想用所谓的“没有建筑师的建筑”这种话语去描述它,就是这种“匿名的建筑”,这种在这个场地上,这个土地上,这群人用他的身体所营造的这些物质空间。它虽然说已经不是用来做当初的这种生产活动了,但是它永远有这样一种身体记忆和场地的关系。人和场地是通过这些匿名的建筑发生了关系。即使我是一个外来者,我也可以非常强烈的体验到。在这些江南村镇当中,比如说它和山和水的这些关系,在这个照片中叠加了非常多的信息,比如说一个80年代的水泥粉刷的村宅,一个可能以前留下来的没有被拆掉的一个没用的柴房或者劈屋的遗留,以及一个90年代被贴了马赛克和面砖的状态,在这种非常奇妙的日常的环境当中一下子叠合在一起,这可能也就是我们所面对的一种现实。像这种非常撼人的屋顶和场地的关系,埋在一个坡的陡坎下面,你在坡上可以看到这整个建筑非常撼人的屋顶,(思考它)和你的记忆的关系。包括这种非常自然和人工的混成,体现出来的非常的实用又智慧的建造,这个空陡的砖墙,当中是有毛竹做芯子的,来增强一些它的强度。包括曾经也有很多,像这个是案几(01:09:00),会看到这种土坯的建造,用这种砖来做加强,那么所呈现的这种非常有效性的一种应对。

最后还会谈谈,从乡村又回到我生活在上海的这个状况。这是有一次有机会拍到的这个状态,上海目前可以看到,它基本上呈现的就是这样,它是一个壮丽的丑陋城市。上海曾经是一个非常美丽的城市,现在是一个壮丽的丑陋的城市。上海打动媒体图像的这些密集的高层,以及在这个高层底下迷雾当中的日常生活是被叠合在一起的。这个迷雾当中的日常生活和历史有关。这个粗暴的满地开花的高层,是当代的一种壮丽的丑陋。

这个是同济的一个租界研究者刘刚老师做的一个30年代的法租界的肌理。法租界从第一期到第二期扩充,一直到第三期,比如说这个地方是徐家汇的,这个地方是黄埔江,这个地方是老城,可以看到这种从密集的密度城市到一个布尔乔亚新城的一种变迁。这种变迁其实在我们小时候记忆当中还是存在的。上海是一个水田上的城市,这是接近东面的,江附近的这种密集的城市肌理,包括往外围的这些水平化的城市肌理,这些都是在我们记忆当中的(城市肌理),和前面的“迷雾当中的日常”是一种非常有趣的、诗意的对比。

包括这个迷雾当中所存在的这种日常生活,这种市中心区的非常令人惊喜的一种天台生活。这个生活现在还能找到,偶然进去,通过场地的勘探,可以发现这些非常戏剧化的空间。包括当时所存在的,我们现在已经看不到这种自由市场,马路集市,这种大量的像襄阳路市场的这种空间。包括这种上海大量的社会主义建设所带来的非常平凡的、平庸的、均制的生活空间所带来的一种壮丽,我觉得这个部分其实跟香港也有一种类似性。包括这个城市当中的这种自然。

包括我和我的研究生一直在做一些上海的空间案例的研究。这个是我们前两年让研究生做调研的一个关于永康路的改造前后的一个对比研究。永康路原来是一个完全当地平民化的马路集市,现在也是一个马路集市,由于这种运营资本的介入,变成一个小资化的马路集市,和一个还有一些地方痕迹的区域,比如说它的周边还会有这种非常低端的服务人口聚集的这个区域和这些空间的叠合。从这个当中其实会看到上海所面临的困境,就是这种缺乏活力的历史街区,到底它的出路在哪里?那么包括今年准备做的一个工人新村的一些调研,也是刚开始做的,这个例子也会让我非常受启发。这是一个50年代的,没有独有卫生设施的一个住宅,这个住宅常年没有被维护,住户们有这种非常自发的建造,这个建造当然你不能用“建筑学”去看它,但是可以说它是非常精准的、理性的操作。它要解决的就是生活的这些需要,比如说里面的厨房或者一些卫生设施,但是他又需要和邻里协调。怎么样做到既能够让自己体面的生存,又能够和邻里发生比较好的关系。这是外面,在里面可以看到这种内部走廊和它的加建,这样一种资源非常紧缺的生活当中的日常的打理,包括这个小小的厨房所能解决的问题——这个小小的厨房正好只能装下一个人,这些都是我们现在在关注的问题。最后这张照片是我们去年曾经做的一个展览,就是一个展览的装置,在一个飞行美术馆。这是一个小小的不锈钢的建造,当中有一个小小的秘密花园,它被放在城市的不同环境当中——这是放在一个历史遗存改造的所谓文化创意区当中,所出现的这样一种模糊的叠合。把这张图片拿来作为我自己一个行走体验的终结,就是让我去面对这样一种纷繁复杂的中国的都市的状况。

版权声明:本文版权归有方所有,图片均由主讲建筑师提供(标明出处的图片除外),转载请通过邮件或电话与有方媒体中心取得授权。

上一篇:钟文凯:建筑奖的时间维度

下一篇:张斌:故土与异乡(下) | 行走中的建筑学06实录