在东南大学建筑学院副教授史永高的理解中,阿尔托的建筑是温软的,但并非甜腻。它们不断地否定自己来承纳时间,在这承纳中,自有一种因隐忍而来的力量。温软,终究是源于对生活的关顾,便也因而脆弱,远离永恒。那些温软的背后,是平常的生活,是始终相依的万物,是一个人对世界的爱。

关于现代主义建筑的历史书写总是充满偏见。

这也难免,当我们太过渴望去主张什么的时候,一定会放大差异,强化“新”,并以此来过滤,过滤掉那些不那么“新”的,建筑、主张、事件,也过滤掉人。于是,阿尔瓦·阿尔托长期被置于现代建筑“大师”的第二梯队。及至后来,我们也一直在这些“大师”究竟是四位还是五位之间犹豫。这种排序或者名分,当然不是那么重要,除了对于想把一段活生生的历史纳入一个似是而非的框架之中的史学家们。真正重要的,是那些置身于现代主义的中心又能与它保持一定距离从而建立明显差异的人,他们留下的是什么?这些差异如何得以建立,今天对我们又还可能有什么启示?

阿尔托的建筑是温软的,尤其是与现代主义那些经典案例来比较。这种温软是把人捧在手心,把概念轻轻放下;是对质料细心呵护,让形式悄悄滑走。走近和走进他的空间,似乎你的每一种需求都被照料,每一种感受都被呵护,以至于你常常忘记建筑的存在。这种忘记,让你可以安心于与家人的相聚,与老友的羁连。美好的时光不需也不许被打扰。

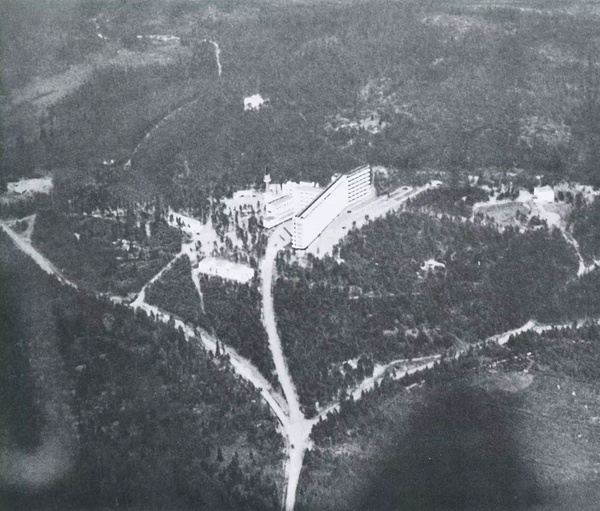

为他赢得国际声誉的帕米欧疗养院,几乎是他唯一的“国际式”建筑。即便是在这里,也不见压迫人的形式。长长短短的几栋建筑散漫地在林地展开,似断还连,最长的一条延伸出去,便从脚下的缓坡轻轻抬起,似乎是有意要提示你那一片土地的特征。广为流传的那个主楼梯,不见为了“统一”而来的色彩和形式上的单纯,而是选用多种材料和色彩,照顾到身体与它的每一种接触。构造是精美的,但远离炫技,指向身体。

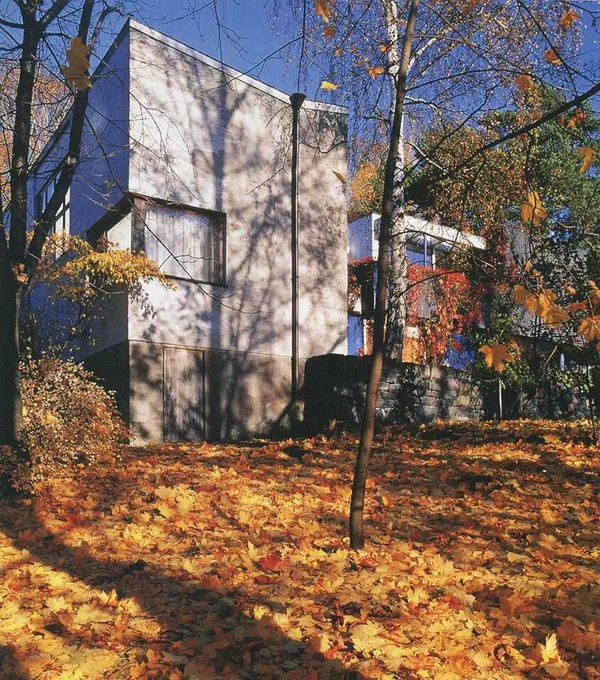

阿尔托也喜用白墙,尤其是在早期。但是除了帕米欧疗养院以外,几乎没有任何一座建筑展现纯粹的白墙,而是有如江南民居一般,总是与其他材料混合,木、石、砖。也因了它们的存在,白墙才得以呈现为一种独特的材料,而不再是为了彰显形式而来的对于材料的遮蔽与否定,一种非材料。此时,白墙不拒绝时间,相反,它迎纳和承受时间,并因时间而与木、石、砖一同变得温软。就此而言,虽然玛利娅别墅跻身现代建筑史上最重要的几个住宅,但于阿尔托自己来说,他在1934-1936年间完成的自宅更具意义,从那里开始,他对于事物与质料的态度都有了改变。

温软更多还是在这些住宅内部。实在难以想象,他是用了何等细致的心思,完成了如此细腻的空间。玛丽娅别墅的内部宁静而平和,处处映现着对个体需求的体悟。从你站到它的檐下开始——那一刻你终于可以近距离地与它相处——身体被它妥帖地包裹,或紧或松,或明或暗,每一处脚下的变化,每一帘眼前的更替,都像是对着一件乐器,小心地微调,为着寻到最合适的音调。剥掉了现代主义那层坚硬的理论外壳,建筑真正服务于普通人的生活。

因为这种温软,阿尔托的建筑是非纪念性的。

事实上,不仅是小规模的私人住宅,就是塑造城市核心的公共建筑(civil building),他也没有跨越生活中的人。他的建筑都有端庄的风度,但是从不让个体的人匍匐在地,臣服于一个看不见的权威。珊纳特赛罗市政厅若不是因为它的抬起以及会议厅的高耸,会更像是一个居住的合院。Civil对阿尔托来说,其中的市民性和民主性应该是最为核心和不可剥离的。

塞伊奈约基的市中心建筑群,固然有一条轴线,但是又不时地受到干扰和弱化,让这一群体在面向公共的同时,又保有个人性的或是小群体的关照。它们也有高耸的形体,却少有以正面性提示人们的膜拜。城市甚至只是家的放大,在其内核,依旧温软如初。人们在这里交往,并因这种交往而认同这个地方,人与地于是建立了深刻的关联。是为纪念。

如此说来,阿尔托的“非纪念性”,是在“纪念性”这个概念的通常含义上,或者,毋宁说是“非纪念碑性”。温软,让他的建筑回到纪念性的本来面目,连接同在这片土地上的人,并让美好与记忆代代相传。

很难想象,这些私宅与公堂,若非沐浴在阳光里,将是何等一番面貌。

在夏季之外,芬兰日照时期很短,阳光被视为至宝。在长达两个月几乎不见阳光的寒夜后,人们珍视户外的美妙时光。从开春起,人们就贪恋阳光,尽情沐浴阳光,海滩、草地、山坡、街头、广场、屋顶,到处是晒太阳的人们。

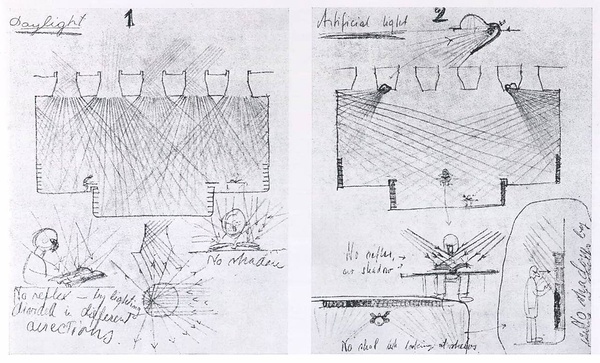

这还不够,阳光还必须照进室内。阿尔托努力让每一个房间(空间)都呈现最好的状态,他的平面和空间似乎永远是被反复揉搓以后所得,光当然是获得这种状态的关键所在。在阿尔托的建筑里,光从不抽象,它永远都被仔细和具体地考虑,不仅为具体的空间来服务,更是塑造着具体的空间。那些开在侧墙上的窗户,永远都被反复斟酌,一定要有合适的位置和大小,还要经过合适的过滤,才可以来到桌面、沙发、扶手。

在庞大的公共建筑的室内,阿尔托也不过分依赖人工光源,他仔细处理屋顶,让日光从结构间洒入。或许因为他对技术所持有的独特态度,他并不使用多么奇异的结构形式,他只不过是打开了结构,接纳来自天空的使者,同时却也在光亮的映照下,收获了结构的精巧,以及建筑的真实与力度。

在芬兰微茫的天空下,阳光勾连了内外,为空间赋予了某种神性,也照亮了结构。这被照亮的,不仅是支承着重量的那些实体,也还有那些让你得以定位自己的关系。于是,诺大的空间变得澄明,在你眼前,更是在你心间。

温软,于是具有一种独特的力量。

这种力量不是通过等级与威严来传递,而是以平等和民主来建立。它不是通过拒绝的姿态来呈现,而是以呵护的方式来表露。它不是对抗,而是承容。这是一种融化的力量,一种吸引的力量,一种弱的力量,它让人无处逃遁,却又甘之如饴。

把阿尔托的建筑问题描述为思考“阳光明媚的午后,该在一个什么样的房子里吃下午茶”(引自金秋野),是对这种温软最好的注解。但是这显然并非阿尔托的全部,而在今天已经太过容易读出小资情调的这句话,是否会遮蔽住一些什么,也总让我难免疑虑。

因为,温软并非甜腻,它也并不弥散。温软,有时甚至会近乎悲伤。迷离的阳光是温软的,它很快便从我们的指尖滑落过去。木、石、砖,还有那白色的墙,也是温软的,很快便会蒙上时间的印迹。它们不断地否定自己来承纳时间,在这承纳中,自有一种因隐忍而来的力量。温软,终究是源于对生活的关顾,便也因而脆弱,远离永恒。人世间的和乐,如何逃避得掉那层忧伤的底色。

听过一则故事,回忆妈妈讲述的她小时候的故事。说是姥姥,也是妈妈的继母,后来又生了一个男孩,一个女孩,却都未能留住。特别是那个男孩,“妈妈说她记得特别清楚,小脸胖乎乎的,长得也是特别俊秀,可很小就夭折了,安葬之前,妈说她还去摸他的小手,都是温软的。”温软本是令人愉悦的,但是那一刻,它与死亡相连。幸福与悲伤,界线是那么微弱,而在这交界处,有些东西,一些无可名状的力量,摄人心魄。

文字 史永高

版权声明:本文版权归归有方空间的【行走中的建筑学】所有。转载请通过邮件或电话与有方媒体中心取得授权。

上一篇:建筑绘24 | 柳军:在绘画中享受这个时代

下一篇:好的建筑就是正经的儿戏