8月15日晚,由北京大学建筑学研究中心副教授董豫赣主讲的讲座《栖居五论》在有方空间举行。这也是有方论园系列的第10期。

董豫赣从”上帝已死”的西方现代建筑语境下,空间造型的诗意如何表达切入,探讨不同文化对空间诗意的差异性表达,最终导向讨论的核心,追溯中国园林背后所积聚的文化力量以及栖居的诗意经验。这或许能够指导我们重构当代日常栖居的诗意实践。这场讲座已跨越了建筑学的范畴,而是将栖居放置于宗教、文学、哲学等更广阔的语境下来探讨,来自海德格尔、博尔赫斯、谢灵运的理论在此交织碰撞。

以下为全场视频与讲座实录。

△ 董豫赣:栖居五论讲座全程视频

尺度一论:尺度与情感

这是一件由托尼·史密森做的装置,六英尺高。记者问,为什么不能高一点?艺术家说我不是在做纪念物。为什么不能低一点?艺术家说我不是在做一件产品。反过来问,六英尺在纪念物与产品中间的意义,到底是什么?

这个作品的名字,大家先记一下,它叫《死亡》(Die)。

这是一个关于尺度的精确性问题。讲栖居,第一论就是尺度论。尺度论从柯布开始,他讲人的尺度,我把这几条标明:需要的标准、功能的标准、情感的标准。这个是一个伟大的建筑师必须讨论的问题,关于标准。

柯布在《走向新建筑》里讨论的这几张画,是在欧洲当时的拉斯金语境下,在人文主义对手工艺的情怀下,大家普遍开始焦虑,工业标准化会导致未来的艺术到底将怎么样,一直在争。柯布就拿这个图来讲,汽车是标准化的,帕提农神庙的柱子,也全部都是标准化的。全世界凡是流传下来的重要文明,最开始没有人会选择非标的东西。比如秦砖汉瓦,之所以要刻工匠的名字,就意味着不达标就会完蛋。所以柯布拿汽车跟帕提农神庙比较,一下子就摆平了这些争论。问题不是标准化,而是标准的选择,你选择的是不是一个好的标准?

他自己设计过一辆汽车,特别棒,可惜后来没有生产。这个事情跟他盖房子的关系在于,他设计的这辆汽车,完全按人体尺度来塑形,他认为人坐这儿,方向盘在这儿,前头根本没有必要这么高,后排因为有轱辘,坐位必须高起来,公共汽车上也有这种地方。因此他把这两个形状确定了,然后给它一条曲线,这就是人体尺度跟需要的密切关系。可能是为了获得赞助,也可能是为了说明人体与空间的尺度,他最早做的一系列住宅,都取名作雪铁龙,大家都知道,雪铁龙是汽车。

这批住宅的剖面,大概都是两层或三层,一个大而高的空间、配上几个小空间,高空间是低空间的两倍,基本全这么来。装饰艺术博览会上的新精神馆,基本上也是一模一样。所以柯布的所有建筑,一直到朗香教堂,我认为,绝大多数都是他一点点推出来的,绝不是随意的灵感所致。他最开始说,我要为普通人盖房子,他做所有这些工作,都是为了将来最终做一个大公寓。他给人做别墅,目的是为了将来的公寓,做一个标准的基本居住单元。

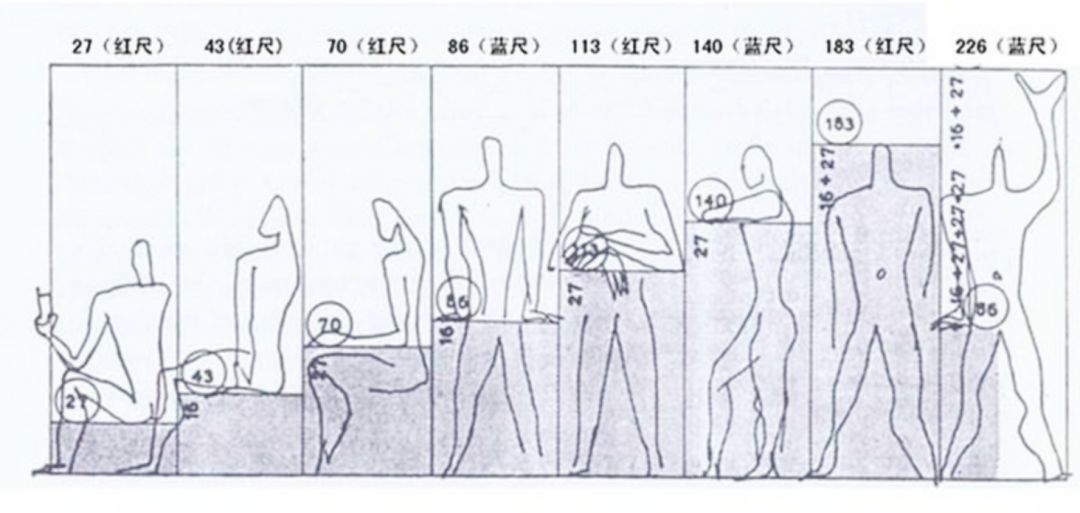

再往后,他开始觉得,需要与功能的标准,可以跟汽车匹配,但人的尺度,还不是特别的标准。“二战”期间他开始写书,写了两本叫《模度》的书,用两套红蓝尺,把所有跟身体有关的尺度标记,拿来做家具设计、建筑设计,甚至拿它来做城市规划。

这张图,是所有学设计的人专业共享的。

从这个1.83米高的模度人,能读出一系列与居住有关的尺度,举高的2.26米是建筑层高,膝盖高的43公分是椅子高,等等,只要跟人体行为有关,不只跟建筑,跟家具设计、工业设计都有关,所有这些都是柯布的贡献。有了模度以后,整个房子从建筑总图到家具、到阳台,都是从模度里读出来的尺寸,而模度又是从人体里读出来的尺寸。

马赛公寓的中间层是一条街,上下都是公寓,最上面是屋顶平台,外面这个看着像是消防楼梯的楼梯,不通往任何居住层,直接通向中间层。这一层在整个居住单元里,是跟街道发生关系的,是空中的一条街道,他把它叫第七条街道。所以我们看,柯布从早期的小住宅单元,是为了将它们视为公寓的基本居住单元,到了马赛公寓,则将公寓视为城市的基本居住单元,它因此需要考虑给建筑做一个街道,以参与城市尺度。因此马赛公寓这个超高尺度的楼梯,我觉得它是一个属于城市的楼梯。

这次,我们参观柯布建筑的团里,有个人正好是一米八三,举高手就是两米二六,是柯布所有房子的一个层高标准。我们让这位团友举高手,比如这幢房子的顶,正好能摸着,就证明柯布完全是按照身体的模度来做的所有尺寸。

等我们到马赛公寓顶上,我想起来一件事儿,就是柯布在修建拉图雷特修道院围墙的时候,要做一堵能遮挡视线的墙,好像并没实现。所以我猜马赛公寓屋顶围墙的高度,可能是模度人眼睛的高度,团友到跟前一站,果然在他眼睛这儿。这件事情也能证明,马赛公寓的尺度,从各方面都是从模度中推导而出,并直接影响到居住者的行为。当然柯布拿模度来做城市规划,我不知道身体感受会是怎样。

柯布把模度推导出来以后,他去美国拜访爱因斯坦,爱因斯坦赞美他的模度说:至少用了你这个模度,能保证建筑的基本品质。

诗意二论:功能与情感

怎么才是更好呢?这就需要讨论居住的诗意。

柯布早期只是想这个的话,最后在《新建筑》里得出的结论,毫无疑义——住宅是居住的机器,就像汽车是交通的机器一样。等他做到马赛公寓时,他想给建筑一个品质,一个情感的标准,但这个情感,恐怕不是居住的机器所能有。他在谈马赛公寓的时候,充满感情谈的是当年参观艾玛修道院看到的居住模式:中间是公共空间,周围是居住单元,大家都在里头生活,有任何反省、任何自责,一起交流。柯布的情感,居然来源于一个宗教性的空间。他将这种居住的情感概括为——宁静独处,而又天天与人交往。这里的“宁静”,才是空间品质,而不再只是空间技术。它讲的是你生活在空间里的情绪,因此它才有可能是诗意的,而不是一个空间造型的机器结果。

由此我们来看,路易·康谈静谧与光明,巴拉甘讲宁静与死亡。为什么要将宁静与死亡并置?因为死亡是跟时间有关的,只有跟时间有关的,才有可能给空间以诗意。我根本不相信空间能给予空间自己诗意,这是博尔赫斯讲的,空间已足够伟大了,所以空间的诗意,不可能由空间自己来给予,一定是比空间更高贵的东西,那就只能是时间。按照西方向死而生的宗教文化而言,如果不跟死亡发生关系,就很难讨论诗意,它就只能是空间造型的技术。

所以我认为跟建筑学有关的最重要的栖居诗意,都源于庄子的四个字:将生将死。你一生下来就朝向死亡,这个事情动物不会去思考,只有人会。因为这不是任何个人能解决得了的问题,医学再发达都没有用,你只不过比别人活得长一点,但你还是必死的,必死造成的大恐惧,没有任何个体,可以抵挡,就需要宗教,需要大于个人的精神来获得安慰。

我以为,世界上主要有三种栖居的诗境,一个是西方的教堂,谈永恒,把诗意寄托在将来,死了以后灵魂会永恒不变。因此只有拿永恒不变才可以评价为什么哥特教堂会那么做,这是雨果讲过的理解。

另外一种是禅宗,认为一切生老病死的苦果,都源于“生”这个因,然后导致了“果”。如果不生,就是磬境,就是未发生的过去时。磬境,大概是讲,人活一辈子有点像钟的声音,只是一些痕迹而已,所以它导致了日本禅庭空间的物哀诗意。

最了不起的就是中国的园林,它是化境,它只谈如何在现世就抵消必死的恐惧。讲中国没有宗教,我是相信的,但是说中国没有解决生死的恐惧,我是不相信的,要不然,中国人基本全都会被死亡恐惧,恐吓成神经病了对吧?好像并没有,我觉得,中国人精神特别健康,至少心理特别皮实。

我们来看一下当时发生什么事情。在西欧教堂建筑作为艺术存在了千年,然后有个叫尼采的疯子说:上帝死了,西欧的永恒诗意,就不再被担保。过往人生所有诗情画意,都是上帝给的,上帝死了,就需要重估一切价值。所有相关现代文化的艺术事件,都跟这个有关。比如高更问:我们从哪里来?基督教时代,不需要问这个事,人是上帝创造的。我们是谁?过去也不用问,你是子民,你是羊,然后有一个牧羊人。我们要到哪里去?我们死了以后将来怎么办?这是一个宗教有过答案的问题,呈现在高更的绘画上,就是这张画。我后来发现,所有现代艺术、现代建筑、现代哲学的这些宗主,他们的用词,都跟基督教非常像。因为你把上帝消除了,总得有一个人分担(安慰人的)责任,柯布分担的是建筑责任,他说我要为所有人建筑,只要是这个——“为所有人干什么”的语句格式,基本都是在模拟上帝的语言。但柯布的问题在于,他关心普通而平常的住宅,任凭宫殿倒塌。你为所有人,你肯定只是为身体对吧?一旦是为身体,你就不是为了灵魂,也不是为了精神,那跟诗意就没有关系,那他得到的结论,必然就只能是——住宅是居住的机器。

另外一个人叫海德格尔,大家比较熟悉的一句话是:语言是存在的家,格式跟“住宅是居住的机器”一模一样。因为他们都承担了各自的学科任务,柯布承担了建筑的救赎任务,海德格尔承担了哲学的救赎任务。他写了本非常难读的书,叫《存在与时间》,就是要解决基督教之后的身体存在问题。大家认为上帝死了,那普通人的生活,死亡、存在跟时间的关系怎么办?我读不懂,突然就发现有个词,叫栖居跟诗意,我还是读不懂,但是他引用的诗,我至少能看,就是荷尔德林这首诗,海德格尔直接拿它来往下写,以诠释存在的栖居和诗意。

我大概知道,海德格尔最重要的问题是,有朽之人如何面对不死之神。这是上帝死后的现代难题。这首诗,首先谈的就是天地人神四重体,第一句是天,后面出现的教堂是神,然后“谁在钟楼底下沿街而下”,讲的就是人跟地。有了天地人神四重体,才有可能担保宁静的一生。

宁静这个词,又出来了,它是不是跟居住的诗意有关系?

海德格尔接着往下讲的事情,其实就是人文主义之后会发生的一个危机,把上帝拿掉了,还怎么去安慰人?然后他神秘而不可知的神,讲的就是基督教许诺的灵魂永恒,没有任何东西能证明,所以叫神秘而不可知。当然还有另一种神,神其实就像苍天白日清楚,这讲的是古希腊的人神同形的神。然后他得到一个结论,跟我们的建筑学有关,他说我宁可相信后者,神本人的尺度,这就是古希腊的人神同形的尺度。

所以没有所谓的现代,越是现代越是传统。海德格尔后面举的这两个希腊神话的例子——俄狄蒲斯,把父亲杀了后娶了母亲,一生都在赎罪,把自己眼睛刺瞎,开始流浪异乡;赫拉克勒斯,被神忌妒,在精神失常的情况下把自己孩子杀死,一生都在赎罪,不回故乡。这两个神人都是在异乡漂泊。大家想象一下,西欧诗意的栖居,居然不是在故乡。

这首诗因此讲,分享被生命所嫉妒的不朽,也是一种痛苦。为什么这两个人后来变成了神,因为他们以悲剧的形式被人记住,他们死了,可是他们不朽,他们的名声以神话方式传下去。这个跟基督教所许诺的永恒不一样,它有点像在模拟基督,基督受了如此多侮辱及痛苦,最后成了神。在这里,所有的英雄,都可能肉身成神,所以这基本上是一个泛神论,它改变了一种基督教的永恒诗意,不再是里灵魂的永恒不变,而是声名的死后不朽。

这首诗最后这句话,是钥匙——死亦是生,生亦是死,这就是西方向死而生的核心文化。所有诗意都建立在——我这一生如此辛苦,是因为我死后可以上天堂,或者死后名声不朽。因为这时间,大于一般生命的时长,所以按罗素的讲法它叫文明,动物不会去思考死后或生前,因此才构成关于宗教的时间与存在的讨论。

这里人神同形的尺度讨论,可以回到柯布西耶的模度。柯布为什么找了个一米八二九的模度人?小数点后头几位数看起来特别精确,但它正好是六英尺。托尼·史密森的《死亡》是不是也是六英尺?柯布为什么要做六英尺?他身高只有一米七几,他最开始试图拿自己身高举个手,发现高个子根本进不去。他给了这个用米的尺寸,隐含的却是英尺的整数,你想想,多奇怪,一个希望成为法国人的柯布,因为对整数的迷恋,古希腊式的这种迷恋,这跟他们的宇宙观是有关系的。

这个模度人,跟神又有什么关系?大家可能知道,柯布这个尺寸都是从关节里读出来的,关节是西方解剖学里最重要的概念,因为它是不变的。肉最先烂掉,骨头基本上都是身体里的不死的无机物。还有就是柯布模度整个数列是一个中世纪的斐波那契数列,前两项之和等于后项。这个比例的好处,越往后,前项比后项,越接近黄金比。他不可能再用黄金比,早期他用过,后期发现那是一个神学比例。所以他从人体里读出来了跟神学接近的比例,所以模度人就是一个人神同形的综合体。托尼·史密森这件作品叫《死亡》,所有黄金比、永恒不变都跟死亡有关,因此一旦谈宁静、谈静谧,就都跟死亡有关。这是西方人的诗学,空间栖居的诗学,一定在表达跟死亡有关的事情。

海德格尔讲神本是人的尺度,其实这个在古罗马就有先例,罗马人非常像中国人,大帝国,享受日常生活,甚至开始做庭园。如果没有1000年的中世纪影响,我觉得他们一定会发展庭园建筑学。那个时候,他们在盖公寓就搞出来一个巨柱式,巨柱式什么意思?明明是人住进去,它没有任何诗意,神的东西有诗意,我是不是拿一个柱子搁到我的住宅?可是我又不能层高太高,因为太奢侈了对吧?所以他会在四、五层上头搁这个巨柱,这个到文艺复兴又开始复兴。这就是叫巨柱式,就是人神同形,就是把人装成神。

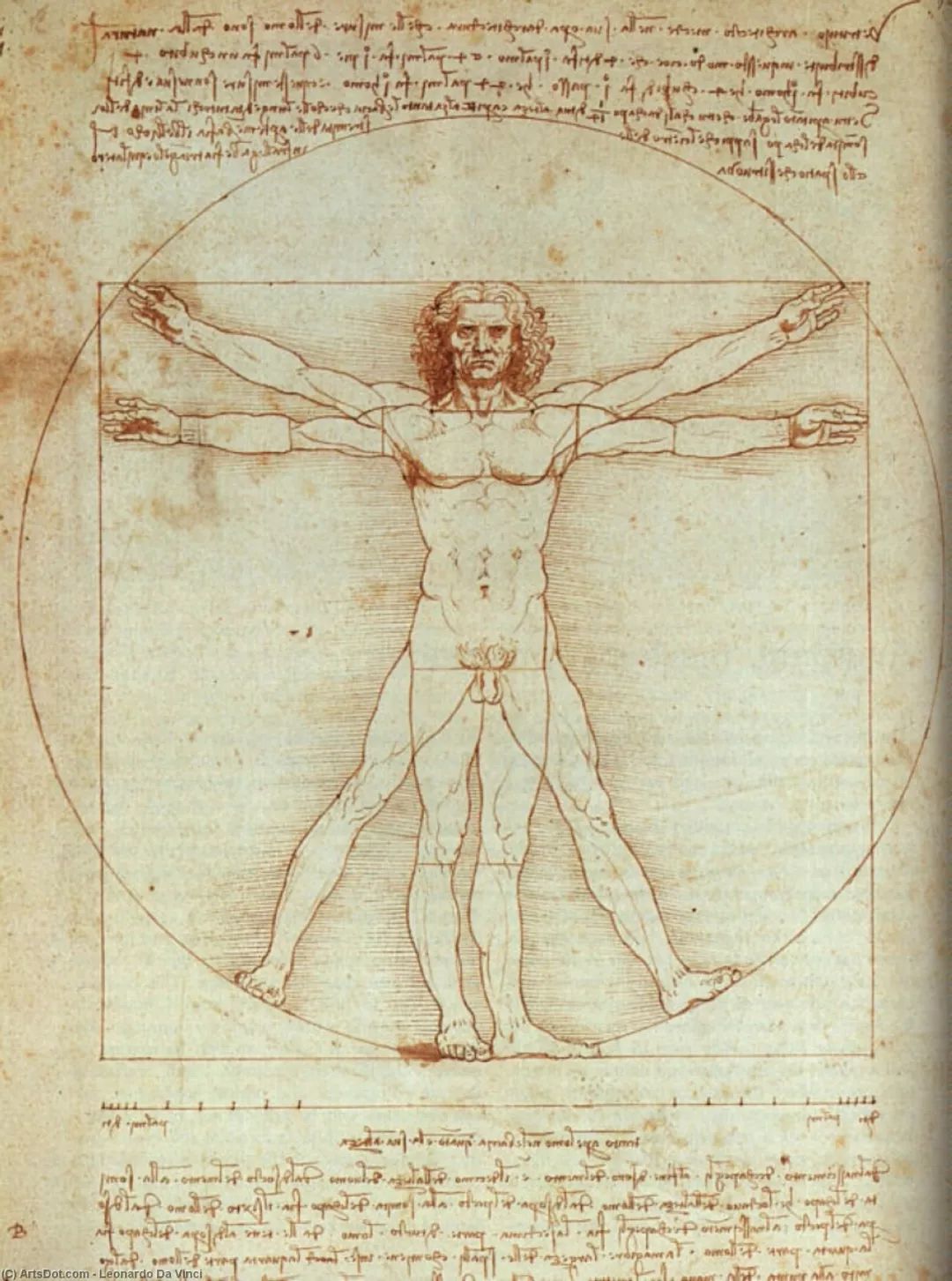

所以我们反省一下什么叫人文主义,人文主义从来没有发明一个符合人自身的东西,就让人来装神。原来我认神做主,我现在把我当成神,就是人本主义。这是达·芬奇画的《维特鲁威人》,这个人嵌在一个球体里,球里头是正方形,正方形里头是一个罗马人。因此他当时就被认为是一个敌基督。为什么呢?柏拉图同意上帝是个球的希腊哲学,后来基督教就一直拿上帝跟球关联。达·芬奇把一个人,罗马人,塞到这样一个球形里头,就证明人体里的尺度,读出来跟神有关的神性,它早就是是一个人神同形的图示。

因为之前一直是宫殿、神庙,文艺复兴最著名的住宅圆厅别墅,平面就是一个标准的希腊十字,是当时文艺复兴式的教堂平面。所以这种别墅住得非常不舒服,它像个门楼,四条路通着,中间那个厅就像一个门厅。人们已不知道人怎么才能居住得诗意,就把神的教堂拿过来住,哪怕住着不舒服,精神上得到安慰。

人文主义兴起的时候,基督教还是占统治地位。艺术家开始想一件事,我能不能画既是神又是人的题材,于是从圣母玛利亚开始,是介于人跟神之间的话题。这是安吉列柯画的,他选的天使报喜图,题材非常好,因为圣母在怀上基督的瞬间,就是人神同形的瞬间。左上角的上帝,是个发光的球,那圣徒怎么办?圣徒是上帝的亲戚,就是球体的切片光环。亚当夏娃这两个家伙没有,他们就是普通人。我觉得选材特别严谨,因为圣母怀胎的时候,还没有基督教,所以她不可能在基督教堂里待着,因此画家画的是一个罗马的庭院,待会儿还会再来讲这个,它的尺度特别宜人。这张画有非常非常多的秘密,我觉得拿它写一本书都没有问题。

到了类似巴洛克的时期,画家把圣母放在哥特教堂里,就出现了一个巨大的问题,哥特教堂非常高耸,如果按照人的尺度来看,圣母应该缩小至这个尺度;这个尺度倒是亲切了,可是亲切得都有点渺小了。如果把它放大,虽然匹配这个空间了,教堂又显得特别像一个模型。这其实是一个空间的尺度问题。

不管神还是人的建筑,我相信妹岛和世的一句话:3000人的会堂,也是一个人在感知,只要谈感知就一定是一个人的。我们看柯布做的工作,在朗香教堂里放一个圣母像,它的大小已经确定了,教堂通常会做得比较大,圣母比较小,他把圣母像搁这个龛里了,是不是跟刚才那个罗马庭院很像?很像她的一间房子对吧?这个叫圣龛,是一个场景的尺度设施。所以我觉得这个空间问题,如果不谈神学的话,显示出来柯布的无神论;如果要在一个大教堂里搁一个小告解室,它必须非常小,柯布又不希望在这里搁一个房子;所以它干脆就鼓出来,是不是跟圣龛一模一样?这还是一个尺度控制问题。

柯布设计的朗香教堂,从来没有用过另外一套神的尺度,用的就是他的模度。整个朗香教堂包括铺地,所有的造型,都是从人体模度来的。成千上万的人迷恋朗香教堂的这面有着深洞光线的南墙,可是,基本上没有人注意到马赛公寓的这个门房之窗。这类窗,柯布在印度也做过,同样的模度,可是做完了为什么大家特别喜欢那个,而不关注这个?这是不是宗教和日常的关系?

我还可以给大家举例,柯布后期的房子,都由红蓝尺构造,然后他来拼方块。如果一堵墙不能通过模度所读出来的尺寸全部拼满,拼不满的地方,就做一个木头的开启窗,非常窄,就是那条缝,他把它打开。这是马赛公寓的,这个是巴西学生公寓,这是拉图雷特修道院。大家没觉得这几个有什么区别,可能因为这是拉图雷特修道院的图书馆还是餐厅,反正是公共建筑,不是相关精神的教堂或者礼拜堂部分。

柯布早期在讲体量时,特别痛恨古典建筑动辄50米高的尺度,他说人又不是老鹰,不会老仰着脖子往上看。他认为人就是一米七高的眼睛,其实他讲的是那个模度人,一米八三,眼睛大概在一米七高左右。

后来我发现,有一个人把这件事情,推向了极端,就是斯卡帕。我在他的几个建筑里都发现,比如奎里尼基金会,大家看这条马赛克的线,像把这个墙分成上下两截。斯卡帕不是按照柯布的模度,而是5.5公分罗马砖的模度而来。一米六五眼睛的高度,正好在这条线上,可是基本没人注意到。墓园水榭这条线,是我很多年前从来没去过的时候就发现,不管高矮的人拍照片,水榭长押下的这条线,跟围墙这条马赛克线,都是重叠的。

这条线要干什么?我去看布里昂墓园的时候,发现基本上所有最重要的事情,都围绕着这条视平线,在它上面或在它下面发生。这条线是最核心的一件事情。这个位置,是一个祭拜逝者的沉思水榭,这个水榭的檐口,就在眼睛的这条线上,斯卡帕通过他那个基督鱼的形状,可以让人正好看见它,正好看见墓地,远处是教堂,这个就是借景。好像一个事情,只要附着在宗教的上头,大家总觉得这个事情,它是有意义的。回过头来想,就是一个很差的建筑师,你给他一个教堂,你发现他做得也没那么差。然后大家就会认为,有好项目跟坏项目的区别。这也是一件让我很奇怪的事。

△ 布里昂墓园,卡洛·斯卡帕

再回到我开头的问题,因为巴拉甘是一个虔诚的天主教徒,他自宅的一扇窗,有人说他把这个框隐掉,就是表达了居住的诗意,是推导不过去的。因为赖特的流水别墅,也把这个框剔掉了,以强调水平性。赖特连做罗马砖的时候,都会把竖缝全填上,把横缝全勾出来,他甚至开始违背建构,在东塔里埃森为毛石墙勾缝,因为毛石根本不适合勾横缝。但只有违背技术的做法,才叫表达吧。如果石头只是石头,它不就是一个技术表现吗?适合受压的石头,大概就不会建构成轻盈的哥特教堂吧?因此巴拉甘如果把这个框留着,它不就是一个田字格吗?只有把框拿掉了以后,窗才呈现出这样的十字图样,它因为宗教的原因,才呈现诗意。

这个十字,是怎么导致宁静的?跟色彩没有关系,大家回头想象一下,哥特教堂色彩缤纷,但你仍然屏住呼吸。它让你沉浸在里头,那个氛围,你不会再想别的。而不是说,巴拉甘沿用的墨西哥本土热烈的色彩,一会儿说它导致了热闹,一会儿忽然又能导致宁静。

最后窗前这里,为什么要放一个形状的独立书架,它是不是非常像一个祭坛?这是我一个意外的发现。

这次去看柯布的作品,百分之八十都不会让我再意外了,因为读了很久。一个意外的发现是,看到萨伏伊别墅的这根梁。大家知道萨伏伊别墅讲自由平面,外围一圈结构,里头一圈结构,所以我意外发现他的准确对位,是里头看的这两根柱子,只有中间一个T形梁,多奇怪,我们一般梁是不是都要交圈?然后这根T形梁的一端,直接就冲出来了,正对着门口这根柱,大家就知道这两根柱跟这个柱的对位关系,有玻璃把它隔开。这非常奇怪,因为这是一根单向梁,单向,意味着他在表达某种方向的意愿。

然后跟我一块去的一个建筑师,说这个太怪了,这要是中国人,不是风水出了问题吗?一出门,正对一根大柱子。这就是一个宗教传统,柯布没法讲。大家看巴黎圣母院立面三个入口,正中是不是都有一根柱子?但如果你理解宗教的历史的话,会知道这根柱子,就是上帝本身。圣徒最重要的工作,就是花了1000年时间解决一二三的问题,第一是围着唯一的上帝,第二是多出一个上帝的儿子,第三个是圣母,所以一是本体,二,二位也要一体,三,三位也要一体,逻辑非常强大。所以如果你看见一二三,你知道一定跟基督教有关。

修道院最重要的一个空间就是修士会堂。中间这根柱子,就是上帝,领班的牧师要对着这根柱子念圣经,所有人要围着一圈听。因此只有知道它以后,它才开始有意义。但是柯布不能讲这事儿,因为这属于神学,神学一定不是现代应该讲的事情。但是如果没有这样一点神学知识的话,讨论它可以讨论清楚,评价它,就理由很不充足。所以我们必须讨论第三个话题,叫时代论,这个叫现代建筑,然后这个叫走向新建筑,所以我们来看看时代有没有新的价值。

栖居三论:时代论

现代跟时代,跟我们现在说从现代到当代的时间,没有关系。现代这个词,在西方最开始跟时间一点关系没有,它代表的是观念。它最开始出现在中世纪,中世纪为了证明自己的教义比之前罗马的泛神论更重要,发明了一个词叫“modern”,它最初的定义,就是现代等于先进的,这个词就影响了后来的很多判断。

很多建筑师说,我要做一个现代建筑,要做现代建筑有什么了不起的,你是一个现代人,你设计很烂,你也是在做现代建筑。早期的现代一词,其实是一个广义词,它要区别于古代。因此在中世纪的神学里头,现代性等同于先进性,同时,中世纪教堂空间与古代也产生了巨大的变化,因为教义有变化。万神庙要供奉泛神论的诸神,讨好谁都不合适,所以做一个圆形的,这一点与哥特教堂的拉丁十字平面非常不同。

等到现代建筑要盖房子的时候,又出了一个问题,想做诗意,可做的不是一个教堂;想做一个大房子,可是尺度怎么办?所以又回到了巨柱式,跟文艺复兴或者跟古罗马一点区别都没有。

这两个摩天楼设计竞赛方案,是现代建筑很重要的两个先驱的设计。一个是反装饰先驱路斯的设计,它是不是多立克柱式的放大?这个建筑造型,就是一个巨大的装饰,他就是拿一根柱子做了一个房子,一个巨柱式建筑。另一个方案,是对日本现代建筑影响极大的陶特的设计,他的方案造型,是不是像一榀哥特尖券的放大?

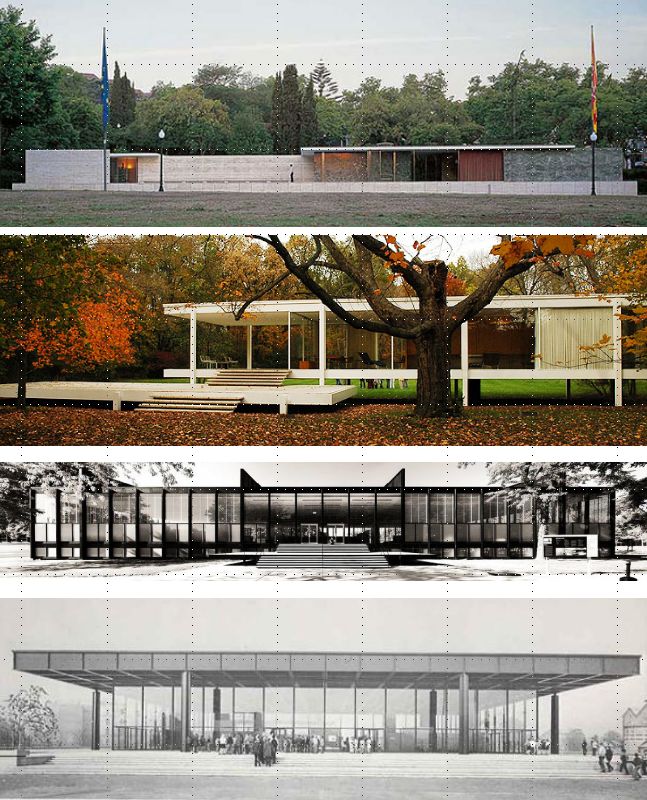

然后我们来看看密斯。密斯早期非常坚定“现代就是先进”,他1923年说现代建筑只能是今天的,不能是昨天的,也不能是明天的。到1930年他开始意识到,时代自身没有价值,时代只是事实,任何时代都有好建筑、坏建筑,所以宣称要做哪个时代的建筑,没有任何意义的。这是他的一个反省,他说最重要的是怎么做建筑,而不再讨论建筑是什么的问题,他还说,是现代还是古代都无所谓。这个反省,对我帮助非常大。他认为,从精神角度而言,建摩天楼还是低层建筑,使用玻璃还是钢,都不重要。我非常喜欢这句话。

问题是,这个精神角度是什么?凭什么拿十字钢做的柱子大家就觉得好?凭什么拿大理石拼的缝大家就会觉得好?它只是一个构造,如果它不表达某种诗意的话,它就是做法,它甚至不是细部,它不表达构造之外的意义。

有一个老外,写了本特别有意思的书叫《玻璃的恐惧》,我喜欢这种人写的书,只写一个房子。他通过巴塞罗那德国馆来分析密斯的建筑原型是什么,然后他发现它有八根柱子,有大台阶,有基座,它的原型,竟是帕提农神庙,只不过,它们在一个流动空间里被隐藏了。拿这个纪念性原型要素分析密斯的几件代表作,你做个别墅八根柱子还可以(范斯沃斯住宅),你做个系馆还是八根柱子(克朗楼),做一个国家美术馆还是八根柱子,这要不是精神上有所信仰,是不能理解的。那在这个信仰里头,密斯在设计所有重要建筑,都是在做帕提农神庙。

这么说是有道理的。我发现密斯在所有建筑前头都会把树清掉,尤其是范斯沃斯住宅的北立面,它清空这块场地,根本不是为了要做庭院,没有这个场地,就无法看见建筑完整的立面。这是我第一次看到他画的这张草图后才意识到的,南边留的一些树,北边因为是主入口,这是个正立面,因此所有树全被砍掉。这就是一个看神庙的立面方法。因此,范斯沃斯住宅非常像圆厅别墅的气质,又是人神同形。密斯的房子,为什么西方传统派喜欢,先锋派也喜欢,因为它们在材料上极其现代,核心却极其古典。但密斯不敢说自己一辈子其实是在做神庙。直到临死前,他说不想再接活了,除非那个活,是帕提农神庙。

很多年前,一位台湾作家,跟我聊柯布这本书,根本不应该叫“走向新建筑”,它的法文是叫“走向一类建筑”。之所以改成新,是因为大家认为新就是好。我一直在讽刺这个事儿,过去没有艾滋病,后来有了一个崭新的艾滋病,好吗?中国曾有过人类从来没见过的病菌,已经不知道怎么命名了,叫非典型性感冒,它也是新的,但是它好吗?

所以在柯布心中,肯定没有“新等于好”这么一件事。因此,现代根本不是指时间问题,而是指好坏的标准问题。所以为什么连文丘里都认为无法批判柯布,是因为柯布既懂历史又懂现代。

我们看他是不是这么干的。巴黎圣母院最外面一圈,凡是给人当祷告室的全是最低的,否则在一个30米高的地方祷告,你还敢说心里话吗?因此,神也常常是搁在一个小龛里头,这个就是大空间与小空间的关系。这是拉图雷特修道院的一个管风琴鼓出的龛,我们来做的话,肯定会把一个房间立起来,里面安放管风琴,但柯布就在一个大空间里头鼓一个包。柯布的自由,是他不讨论年代,也不讨论神跟人,只要大空间与小空间并置,他都会这么干。

这是柯布了不起的地方,他把所有东西排除掉神跟人的区别,他只是把它当作要解决空间的一个方法,一个经验。在这个经验里头我从来没有见过一个人,在最年轻时候就有愿望,要为普通人盖宫殿,而且不是把普通人的房子盖得很普通。

他要为普通人做的马赛公寓就是一座宫殿,第一有街道,然后有屋顶,我从没见过这么动人的一个屋顶平面(屋顶花园)。在里面,可以建筑漫步,我们居然走了三个多小时,有高有低,然后有一个中国音乐家在教法国人音乐的活动,白天的时候,有家庭的人带着小孩在这儿玩耍,这里真是好。

他怎么做到的?借助集体的力量,这有点像修道院。一个这么大的房子,群柱举起来的话,就有点像宫殿了。但在这个宫殿里头,举起来是什么含义?接下来我们来看看住宅与宫殿的关系。

栖居四论:住宅与宫殿

在西方,住宅并不是西方建筑学关心的话题。住宅只是老百姓自己盖的房屋,只有文人、艺术家、建筑师关心的东西才叫建筑艺术,所以最开始只有神庙跟教堂属于建筑。可是,它们后来被文艺复兴反神学给反掉了。到路易十四的时候,伟大的建筑师都开始给皇帝做宫殿,结果又被启蒙主义的反封建给反掉了。所以,封建的秩序反没了,神学的诗意也反没了。再往下就是公民建筑,米开朗基罗开始设计市政厅、图书馆,他认为这是人文主义的建筑艺术。再往下就是柯布,建筑艺术下放到了普通住宅。

我十几年前在看到这条线索时在想,如果一个人有点野心,他再往下一定会去搞贫民窟。但是柯布了不起的地方在于:我不是为了改善贫民窟的道德困境,我不管为谁做(建筑),都要做得像宫殿一样。这是一个人对质量对能力的信心。所以人文主义越往后,一个基本趋势是从神圣变为日常。

日本人基本上重复了这个过程。丹下健三最开始认为纪念性建筑才是建筑艺术,矶崎新就自比为米开朗基罗,认为公民建筑才是建筑艺术。他设计的筑波广场,就是按照米开朗基罗的市政广场而来。接下来一定会出来一个人,就是日本的柯布,他叫筱原一男。他第一次在日本提出:住宅是一种艺术。哪怕住宅找不着合适的主题,别的建筑也不能成为主题。

日本建筑史家,我觉得有设计视野。在柯布出生之前,日本史学家就试图把日本建筑、传统建筑纳入到西方现代语境里。我们看一下关野贞,他比柯布大概大20岁左右,他就是典型的日本史学家,他写道:日本建筑,属于神学的是早期神社;然后有几大转变,有受中国影响的寝殿造,唯一由日本发展的书院造,是一种住宅。而且,关野贞非常有远见的,不区分宫殿与住宅。因为,宫殿也是住宅。关野贞因此认为,日本建筑史最重要的贡献,就是日常的住宅。筱原一男根本不用讨论,他直接从日本建筑史家为他铺垫好的路往下走,所以他坚信:住宅是艺术。

但是大家有一个误会,以为筱原一男研究住宅是在研究样式。实际上他在谈样式跟空间的时候,最重要的事,反而是他不讨论样式本身。他做过大屋顶之家、土间之家等等,他直接讨论的是那个样式的潜力。比如他做了一个大屋顶,然后在大屋顶底下分割空间,因为三角形屋顶有冗余,冗余,就会导致底下的分割既分隔又连续。

这是日本最近二十年最重要的话题。日本当代建筑之所以厉害,就是因为他们主线的话题总共就四五条,却能得到一堆答案。我觉得中国建筑师之所以不太厉害,是因为我们一直在抄别人的答案,却不知道别人到底在讨论什么话题,以及话题从何而来。

在这样的引导下,日本当代建筑师做的工作,跟传统建筑工作,基本没区别。筱原一男为什么讲构成?构成源于抽象艺术,他谈构成,是为了拿日本跟功能主义区分。功能主义就是我们现代做设计的方式,一个房子,每个功能画个方格子,画完立起来完事。筱原一男认为日本传统的原型一定是田字格,中间一根柱子,先把房子盖起来,然后再在里头安排功能。这个秩序里,有着非常微妙的时间差,就会导致设计有非常多的潜力。

我们看这个房子,一个十字,没分什么楼梯间、卫生间,它就在空间里头直接搁功能,搁完了还让你看得出来它是一个十字型空间。这种理念就导致包括妹岛和世在内的后辈建筑师做的工作,都跟这条线索有关。

筱原一男认为住宅从规模上来说是小型空间,应该通过最大限度的单纯化,来获得拥有强烈表现性的构成。同一时期建造的“伞之家”(56平方米)与“茅崎之家”(235平方米),他认为都是大住宅。这个很有意思,一般建筑师给别人盖房子,甲方说盖大点儿,就画一个更大的平面;厉害的建筑师还是盖56平方米的,但是让房子看起来非常大。这才叫空间技能,小中见大。这才是专业,不止是职业。

在这种专业里,包括这个柱子为什么不通上去,这个隔断为什么垂直,跟这个梁不平行,全都是为了小中见大。他开始选择,所有这个空间必做的事情,都朝着这个目标。他得到一个结论特别有意思,他说,我甚至想要那种站在房间中间看不到对面墙壁的空间,这是他的原话。

大家知道丰岛美术馆的意象是什么吗?西泽立卫,我最喜欢的日本建筑师,他的设计意象就是“我希望我的房间看不见对面的墙壁”。所以同样一个愿望,结果也可以是非常不一样的。我有时候会认为像西泽立卫这种非常厉害的人,他哪怕做一坨水滴造型,都是极其清晰的;我们很多脑子糊涂、抄答案的人,哪怕做一个干干净净的方盒子,都是糊涂的一坨,因为不知道问题所在。

接着,筱原一男讲:如果不是室内,而将这种想法放在庭院中的话,从法国凡尔赛宫镜厅透视遥远的大运河,就是景观;单点透视般的无穷感,是君王的欲望。如果不把建筑学的欲望提出来的话,建筑学就是一个技术。这是他像康的那部分,比如康会把建筑学的欲望抽象为为学习的欲望,健康的欲望,交流的欲望。但贵族的宫殿,不是一般问题,因为一般人都住不起宫殿,可是这个欲望,却是住不起宫殿的人也有的欲望,所以欲望才是普遍性的,而答案,只是特殊性的题解。所以筱原一男把欲望抽出来,要给普遍的老百姓盖充满大的欲望的房子,因此有了伞之家,56平方米的大住宅。

回到住宅与宫殿的问题,筱原一男有做原型的愿望。他讲过很多原型,他说虽然民居中会以强烈的梁架为主题(指日本的民宅中经常有一根大黑柱/大金柱),但他并不会刻意地超越力学的结构去做一个象征性的截面,非常粗的、结构不需要的柱子。而且恰恰相反,他说:“我认为小到极致的截面永远是最美的。”大家知道,这也是石上纯也的出发点。这张照片,是石上纯也在妹岛和世工作室里做的直岛町客运码头,特别细的柱子;然后这是这他自己独立以后做的神奈川工科大学KATI工房,就表现了结构极其纤细的状态。

这是筱原一男自己做的白之家,这根柱子,最重要的意义不在于足够细,而在于房间所有的尺寸都跟这个纤细的柱子有关。为了剥离日本传统民居的象征性,也就是封建等级的残骸,筱原一男把那个象征性叫民家调,就是跟欧陆风差不多,意思就是用了点乡土材料,用了点乡土结构,就说自己在做乡土建筑。筱原一男讽刺这个叫民家调。他说如果不用这个会怎样?他谈到了裸结构,最后还谈到裸空间,以及三种原型。裸结构是什么意思?就是剥离象征,剥离意义,看看它能干什么。这根柱子之所以在这儿,是把这个空间分成这两截。这个柱子之所以在这儿,是把那边分成一个走廊,这边分成一个看的视觉空间。柱子开始承担了结构不应该承担的,就是分隔空间的作用。

他做的上原之家,我真是太意外了。这个结构有好几个目的:第一,底下的停车场,如果有柱子车子开不进去,他用了一个三角形的结构悬挑它;可是进到屋子里,空间有了这个分叉结构,一下就变成两间房。这既是结构又是隔间,也就是说不止做了自己的事情,它才是建筑学。后来采访住在里面几十年的房主,房主说刚开始你看不惯它,可是用久了,就觉得它跟日本的隔扇很像,它又有用,好像又可以分隔空间。这就是筱原一男从表达封建等级的大黑柱里,他抛掉它的象征意义,再讨论它这个建筑学意义的时候,他又得到了一些答案。

筱原一男最厉害的地方在于,日本当代建筑基本上百分之八十的建筑话题,都是他提的。然后我们看看这些话题能得到的建筑答案。西泽立卫去看KATI工房的时候对石上纯也说:你这些纤细的群柱,真有意思,我分不清楚它们是结构还是维护。你们看是不是同一个问题导致的不同答案?筱原一男的逻辑非常清晰,因为他是学数学的人。所以他从不说日本建筑的意义,因为他不知道这个意义,在现代怎么表达。

筱原一男有个学生叫坂本一成,写了一本书叫《架构的诗意》。坂本一成有三个房子我都去看了,他不太喜欢我,因为我对他的房子没有表达足够的敬意。坂本一成在讲架构与诗意的时候,他讲日本的反高潮,讲平淡。可是建筑师真会甘于平淡吗?然后你看这三个房子都不甘平淡:这个房子刷的是日本建筑从来没刷过的,刷暖气片用的银粉,房子有点过于平淡了然后刷一些银粉,不太平淡吧?而这个房子,有一个庭院,这堵斜墙没有任何作用,就是表示他要的家型形状。这点,跟他导师完全不同,他导师认为日本传统的核心就是住宅、住宅空间怎么分割的事情,而不是住宅的样子。

好不容易到我关心的园林了。我最近看筱原一男的书,是因为我发现他在谈庭园。被陶特游说去看桂离宫的人有很多,包括格罗皮乌斯、柯布等等。筱原说桂离宫是受中国影响的,他谈建筑史,谈园林史,都要排除掉受别人的影响的部分。他试图只谈日本本土发展出的空间类型。他说,桂离宫受中国影响,在步换景异的过程中,庭园是包含了时间的,时间是连续的。他认为这个事情跟巴洛克庭园很像,跟日本庭园非常不一样。他非常警惕日本人对陶特的追捧,凡是陶特认为对的,大家不经思考就认为是对的,他一直非常警惕。我觉得一个国家总得有几个这样的人。

筱原认为,中国和巴洛克庭园是非常像的,然而日本的庭园是微缩的视觉,大家知道叫枯山水,凡是不能进的,无论是砂石还是苔树之庭,都可以叫枯山水。他认为日本庭园跟西欧、中国不一样,日本庭园是没有时间的。他拿日本歌伎表演来类比,在日本歌妓的表演中,演员所有一系列动作,都是为了最后那个静止的瞬间。

我给大家看下这张照片,这是我们在京都琉璃光院。为了看那么小一个庭园,排了这么长的队,15分钟放进去一拨人,15分钟就得出来。入山门,过小桥,进玄关,拥到这个房子里头,所有一系列小桥、踏步、中门,都是为了最后这一瞬间的美景。

真是可怕呀。那个场景全是人,但一点声音没有,所有人都屏住呼吸。而且前头没有上帝,就只有枫叶之美,一种高潮的场景。

按筱原那个逻辑讲起来,好像是跟中国的园林差别很大。我们看下童寯讲的这个词,特别有意思,叫做“紧而不挤”,或者叫“挤而不迫”。通过一个非常小的玄关过来,有四五条路,要么上山要么下山,要么钻山洞,要么从两边走,它在空间上紧得厉害,可是人根本不会挤起来。反过来这四五条路,你说哪条是高潮?中国园林是不是反高潮的?但中国园林是平淡的吗?显然也不是。它是一系列高潮与平淡相交替的起伏,所以才构成了“游”的基本特质。筱原认为桂离宫像中国园林,拙政园和桂离宫的总平面看起来是特别像。可是你们不要忘记,桂离宫基本上是一个单线游,前边有人引,后头有人赶,根本没有游,它其实是一条单线索串一下景点。那因此中国园林,显然符合筱原讲的,既不反高潮也不追求平淡的一个东西,所以我很好奇。

这两张照片是不是特别像?它们如此之像,筱原为什么会认为西方的庭园像中国,包含了时间?这难道不是凝固的瞬间吗?凝固的瞬间正好来源于宗教、教堂,所以我就发现筱原在耍诡计。他用的是西欧的巴洛克庭园,可是巴洛克,根本代表不了西欧的古典。西欧的古典园林跟琉璃光院非常像,凝视庭园美景,一系列的动作,之后就是为了看这个,然后冥想,冥想上帝永恒以及我该不该生下来等等问题。

筱原谈抽象,谈正面性跟机器。抽象艺术,最重要的一本书,是沃林格的《抽象与移情》。筱原一男谈正面性就是从这本书而来。后来筱原第三、第四样式的房子盖得越来越无趣,因为它必然走向机器,它第四样式就是机器式样,这个过程,跟柯布是反的,柯布的第一样式是机器。我当时不知道日本建筑师为什么做庭园都做得很差,现在我终于知道原因了,就是因为这个筱原。他要把所有跟生命有关的事情全抽象掉。这是他抽象的一个庭园,抽象成一块空地,妹岛和世、西泽立卫、藤本壮介,全在干这个事儿。那个有高光有下沉的空间,然后就把那个叫庭园,一个室内的庭园。当时我不知道这么一件事情。筱原一男之所以把庭园抽象,因为如果不抽象的话,它就需要面对特殊环境,它就没法在城市用地里通用,没法通用的话,做庭园就只能在一层做,一旦抽象了就可以在任何层做。

有了这么一个抽象的概念以后,我就能理解坂本一成为什么做这样的庭园。我刚开始以为这是藤架,后来发现不是。坂本说没有这个,它就没有一个几何形,它就不够抽象。我也没法假装,反正,我就不喜欢这样的庭园。

筱原一男曾谈起山居,他在第一样式最后做了个房子,处于非常好的地段,背后是山,前面是海。因为甲方的要求,他做了一个11米的长窗。最后却说“我的理想情况是把所有的窗全拉上”。大家明白吗?这大概与日本的物哀有关,环境如此漂亮,可如果将来拆迁、修马路,发现不漂亮了,这个房子还如何存在呢?那就干脆不看外面了。这就是筱原为什么要往内做抽象。 这导致日本产生了两个极端:一个是极其内向,坚决不对外发生关系,譬如安藤甚至早期的伊东;还有一个是极其外向,就是后期的伊东或如今的西泽立卫。

西泽立卫这个森山邸,刚开始,他希望跟邻居家发生对位关系,来开这个洞;但是他认为这是一个外向的游戏,不能玩这个游戏,那就在方盒子里掏洞,可是方盒子里掏洞掏多大还是个游戏,他说在建筑学内部,可以讨论洞掏多大还不失去盒子的意象?他一方面讲,都市极小住宅,如果没有庭院的话,生活无法溢出。一方面,他又对庭院不做任何反应,以至于我到这儿看的时候,尽管我非常喜欢这个设计,但也发现,大部分人都挂着窗帘,因为他讨论的,根本就不是这样一个外部关系。

他拿同样方式做美术馆的时候,做了一个巨大的窗,正对一个消防站。以我的角度,这个消防站有什么好看的?西泽做这个窗,估计也根本不是为了看消防站,而是人如果站在这儿,是看不见这个边框的,所以不知道自己在里头还是在外头。灰空间就出来了。

一些近似的文化,譬如欧洲跟日本庭园都是凝视,对自然曾只有两个态度:一,自然全恶,二,自然全善。它的来历,我没法再拿日本来讲,给大家来看一下这张画——天使报喜图。这两个穿着衣服的家伙,为什么会被赶出来?是不是因为他们两个吃了这个果子知道善恶,知道自己是人了,开始恐惧。他能分得出来,作为人而不是作为猴子的时候,大家觉得你犯了原罪,然后就开始穿上衣服,就被赶出来。

那怎么解决宗教恐惧?你原来根本不知道死或者生这个事儿,所以你也没有痛苦,你也不需要宗教,所以这叫伊甸园,这是没有文化之前的那种原生态。原生态的就叫自然全善。基督教后来的庭园,会认为之所以自然界会诱惑(吃果子),是因为自然是有害的,柯布早期也这样认为,他做底层架空,就是认为自然是有害的。这样导致另外一个结果,就是做极其几何化的景观,修剪为人工,要在里头看见永恒。

这张名为《草地的晚餐》的画,之所以在海德格尔之前就被抨击,因为违反了当时欧洲人的修养。欧洲人的修养是这个,拉斐尔的画。文艺复兴的时候它没有问题,在原始森林里头,人是应该裸体的,天使也好,所有的动物都应该裸体本真,你穿上衣服,就证明你知道善恶了,就会被赶出伊甸园。一个伊甸园的理想场景,是裸体天真,无忧无虑的动物乐园,可是在《草地上的晚餐》里,这两个绅士一旦穿上西服,旁边两位裸女,就不像伊甸园的天使,而像是野外的妓女,因为西方的伊甸园,是不适合有文化的,它是不谈文化的原生态乐园。它导致整个西方的景观有两种情况,一个是自然全恶,就是古典景观,比如修道院的几何景观——理想、不变、永恒。还有一个就是原生态,我们现在说的一个技术产物,中央公园就是一个巨大的吐氧肺。然后我们看一下这两张照片,因为美国人跟法国人不太一样,前者几乎不进入,后者因为没什么文化,所以你看这里,纽约中央公园,是不是特别像伊甸园?穿的也都不多。这是他们对园林的一个典型使用方式。

在这种使用方式里,有时候我也很好奇,对着一个消防站,你为什么还会坐在那儿发呆呢?我就想起达尔文讲的那个事儿,鸭子没事的时候跺蹼,是因为原来有用,它在沙滩上一跺,虫子就出来它就吃。后来到了一个水泥地上,它没事还跺,它已不知道它在干什么了。我不能理解这个,直到后来,有一次我去看槙文彦的螺旋大厦,这是日本最早向城市开放的建筑。我发现这帮人,真坐这往外看,发呆。所以慢慢地我就能理解,这大概不是自然全恶可以解释的,尽管结果很像。早期的安藤忠雄,坚决要把自然植物全干掉,只要风光雨水,这似乎又是自然全善的?

但是所有建筑里头都有一个问题——对自然不加辨别。不去作细微区分,只是一个立场,要么好要么坏。所以在这里面无法推导至庭园建筑学。

雅俗五论:标准与选择

最后一论,叫雅俗论。雅俗是我从《园冶》里读出来最重要的一个判断。我觉得一个当老师的如果不讲判断,对学生说你们自由发挥吧,美其名曰拓展学生的视野,结果现在学生最要命的就是视野宽到已经开始像苍蝇的复眼了。可是你们要知道,动物之间最大的区别就是捕食动物,眼睛是在前头的,它一定要盯着一个东西,才能看得见一个东西。所以我特别希望有柯布一直在强调的那个可供选择的标准,有标准,意味着你可以选择,不管是做法、工艺,只有在标准里才可以讨论。

我曾经跟同行争论,同样的教堂水平长条窗,为什么我会觉得柯布这个做得好,而不认为西扎这个做得好?柯布这是倾斜面,座位这么摆,人只能这么看,看不见外头;如果你刻意看,也只能看见天空,所以你坐这儿,会被倾斜的圣光笼罩。西扎这个教堂,强调日常,宗教里带入日常,整个是文艺复兴的节奏。你坐这儿,看不见外头,一站起来就能看见外头。我的问题是:我往外看,我看什么?如果外头是一个厕所我也能看到,但是这事有价值吗?

在宗教的前提下,贡布里希讲:如果没有这个画框就不可能有中心,画框上的成分越华丽中心越庄重。它符合宗教的神学诗意,也符合封建的等级秩序。因此拉斯金对花窗有两种看法,他说里头看是看的彩色玻璃,一定看不见外头,我不让你看。西方人的开窗修养就是路斯式的:有修养的人不看外头。这是不是基督教的传统?修道院的传统?修道院一定不会让你看到外头。因此,路斯要做非教堂的建筑时,就面临一个困难,就是一旦要朝外开窗怎么办?如果不了解这个标准的话,看不出来路斯窗户的特点,第一,重要的窗户为什么会抬高;第二,它为什么挂两层窗帘;第三,它为什么做两层玻璃,都跟这事儿有关。

这才是标准和选择的关系。

萨伏伊别墅这根柱子之所以到上面变细,是因为柯布想做一个横幅窗。横幅窗得有结构,可是一旦这个柱子要是跟这个梁等宽,是不是就不是横幅,而变成一间间的了?因此柯布一定要想办法把柱子做细,这个我能理解。但它的上皮为什么倒个角?等我回来我再看,我就发现,这块如果没有放大,在底下看就像顶到梁;这块放大了,从底下看的话它像顶了个板,如果顶着梁,柱子就开始分间。所以他放大它,只是为了从外边看,它像是横幅窗里的一根支撑,而非柱子。因此我得出来一个结论:这个水平长条窗,最重要的是外部特征。柯布早期在画水平长条窗的时候,所有的比例都是从外往里看,这符合西方建筑学的传统。帕提农神庙就是为了从外部围观。可是萨伏伊别墅这个水平窗户,我猜没有多少人会被它打动,可是,很多人会被拉图雷特修道院这个水平窗感动,这是宗教跟日常的根本区别,它们一目了然。

在日常里头有没有好坏?它导致了一个非常艰难的问题,我还得回到筱原一男。首先他认为作为象征空间的表意,在当代不太合适,原来日本民居里边那个大金柱,远远超出了结构的需要,是因为它要表达秩序,但这个秩序被启蒙主义反掉了,因为它意味着封建等级。然后他说这个意义空间,试图去表现它,把这个东西拿掉,怎么表现呢?他后来一直没有得到一个像样的结论。他后来做的很多东西都没有做得太好,因为这个问题太难。

陶特断定,东照宫是堕落的极地,桂离宫是西方现代建筑的前景,因为它极其简朴。但是筱原一男对陶特的这个讲法,也很警惕,他认为代表了极其朴素的桂离宫跟代表了日本装饰的东照宫,从逻辑上来讲是相等的。但是他没有讲这个逻辑是什么,因为在西欧现代语境里没法讲。所以我就给他补了一下——日本的皇帝都是失去权力的,天皇就是一个象征。他们有的是中国文人骚客的那种牢骚,装成文人,用茅草,用很俭朴的东西,表达修养。一个强调自我修行的人,一定是俭朴的。如果要供奉上帝、供奉神址,则越贵重越好。供奉,凡是宗教都适合,供奉上帝越奢侈越好,自我修行,越俭朴越好。在宗教语境下,这两点可以同时都成立。只是宗教语境,筱原一男不可能谈。

筱原一男一旦做装饰,就陷入混乱,因为无意义可谈,他逻辑很清楚。曾经,因为有了神学,音乐、画家、雕塑家、建筑师都为此做贡献,石头本来是受压的,不适合开大窗,可是为了表达上帝,开始用扶壁,让它开大窗,石头本来是要表达厚重,可是为了让它显轻,开始用束柱,让它看起来纤细。所以,它并不符合石头结构,它是反结构而表现,它才在表达非技术的意愿。因为有明确的意愿了,才知道拿材料、结构怎么做。一旦把神拿掉,来做这个,就变成炫技了,技术表达自己,这就是埃森曼讲的自明性。上帝死了以后,所有的学科,都只能证明自己独立的存在。因此海德格尔的《时间与存在》里讲“语言是存在的家”,为什么没有说语言是什么存在的价值,他说不出口,原来语言是表达上帝存在的,现在不敢说。

柯布的《走向新建筑》,说住宅是居住的机器,是谁居住的机器?他也说不出口。然后路易·康更典型了,他曾经一直想写一篇“秩序是什么”的文章,可是写了几十遍标题,也不知道怎么来谈建筑秩序。最后有一个外国留学生就跟他说,你直接停在这儿不就行了吗?所以他把问号变成了句号,写了一篇文章叫“秩序是。”

怎么谈?谈空间。他不能说这个空间是主人空间,那是仆人空间,康非常聪明,他把主人仆人拿掉,他说服务空间跟被服务空间,由此可以讨论空间本身的秩序了。路斯当年说装饰就是罪恶,拉斯金说装饰就是建筑学。后来路斯反省,如果没有装饰还有建筑学吗?可是没有任何人敢把这个话题往下讲,因为在现代语境下讲不下去。装饰如果没有意义的话,那装饰干什么?比如哥特教堂的彩色玻璃,我是知道意义的,那现代的彩色玻璃,就是风格装饰了。

柯布非常清晰,把神拿掉以后,光线就失去表达上帝神性的意义,他说建筑是体块跟光线的游戏,哥特教堂是体块跟光线一块来表达上帝对吧?把上帝拿掉它是不是变成游戏了?

那些年我在读中国的文章也好,西方的也好,我就老在问:人们说,空间表现,空间到底表现什么?人们又说结构表现,结构到底要表现什么?然后又说材料表现,也说不清表现什么。没有人会问,也没有人回答。这个多奇怪,我觉得这就是一个工具自明,就是自我表现。它怎么可能有诗意呢?

我讲所有这些东西,不是为了搞清西方文化,而是为了厘清我做的事情。弗莱彻说中国建筑千篇一律,毫无进步,只会是一种工业,不能是一种艺术。这个中国现代建筑师应该非常开心,因为柯布讲过,向工业建筑学习。你不是说我这个是工业建筑吗?确实也鼓励了中国早期的一些建筑师。弗格森说中国的房子极其低级,不壮观不雄伟,只适合家居。可柯布想做的恰恰是一个宜居的,把豪华壮丽全干掉。所以读这一段,现代中国建筑师也应该有信心对吧?中国建筑原来不被看上,结果变成现代建筑所追求的,听起来很有意思。

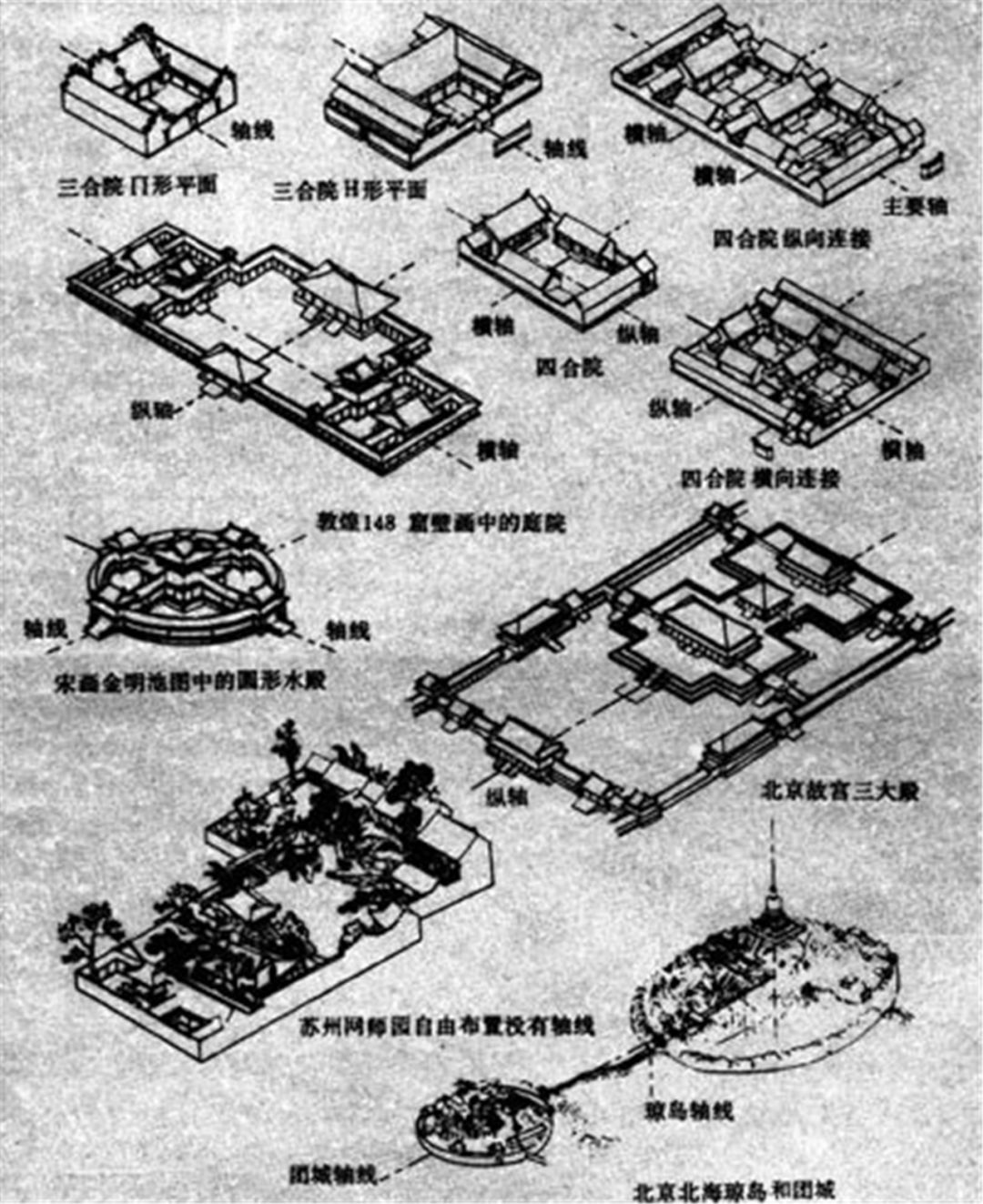

弗莱彻发现中国建筑无法研究。西方的教堂跟民居一眼看得出区别,中国宗教跟世俗建筑完全分不出来,庙、陵墓,什么公共建筑、私人住宅,长得都很像。伊东忠太帮我们中国建筑师铺平了比关野贞铺的那条路还好,他说“中国建筑,以宫殿为本位,居一国之建筑,而为一切建筑之指导者,宫殿也”。而全世界最重要的文明,都是以神庙为本体,只有中国是以住宅为本位的,至少是以人居空间为本位。这个讲起来,中国根本不需要去害怕现代建筑反神学的陷阱,我们根本就没有一个叫神学建筑的东西。

我感兴趣的是第二条,伊东忠太说中国建筑的布置,不管种类怎样,空间原型是一样的,这就是抽象性,这就是筱原一生最想干的事儿。不在乎它是什么功能,要看空间的抽象意义。伊东忠太说中国建筑的这个抽象,就是门堂之制,门与堂中间围成庭院,所有的建筑类型,都这么组织。因为我根本不相信西方的本体论,我相信中国的互成论,因此我认为如果这个空间格局,可以容纳所有功能的类型,那它就远比以宫殿为本体更重要,它才应该是中国建筑的第一特点。以宗教建筑为本,只是它的功能填充的延伸,我到底拿它干什么,这是其次才有的特点。这就跟我想做的事有关,就是建筑与庭园的互成关系。可是四合院是不是封建礼制的?父父子子,君君臣臣,男男女女,对吧?所以它也不大适合西方启蒙主义的现代语境。

可是园林没有问题。在做园林研究之前,我基本上把市面上所有现代园林著作都看一遍,大多都很乏味。突然有一天看童寯讲《江南园林志》的时候,童寯说我们国家的园林,虽有功能、规模、属性、地方的区别,但都不重要,真正重要的是它的布局构造,并不因谁而异,仅有大小之差,初无体制之殊。后来的园林伪研究,就是把园林分为闽南园林、皇家园林等等,因为研究的都是结果,没有研究它的意义,以及它的标准制式。

我发现,庭园这个事情有意义就在于,所有中国等级最高的空间,不管什么功能,都肯定有一个园林。园林讲山水之乐,有时候也通那个乐,它恰恰不是在讲秩序,而是把过强的秩序给瓦解掉,以达到和。因此我觉得,中国园林既不需要反神学,也不需要反封建。我觉得好像有点现代的诗意前途。

我们再来看一下中国园林的核心语境,它的诗意,到底从何而来。当时在看《文心雕龙》的时候,特别不能理解“宋初文咏,体有因革。庄老告退,而山水方滋”,不知道为什么是这样,我一直认为,中国园林就是庄老哲学的体现,刘勰却认为庄老告退,山水才开始兴盛。后来大概慢慢明白一点。在南朝宋初,也就是陶渊明那会儿,我们看看中国人怎么讲诗意的。曹丕讲文学的不朽,跟柏拉图一样:你总是会死的,可如果你写的文章足够好,你死了,可是你会不朽,你的名声都会传下去。他举的一系列例子,恰恰是海德格尔重申的,西欧现代文明,不谈神学的永恒,却可以谈的希腊式不朽。有了这样一个格调以后,曹丕后来当皇帝了,文人非常受他的影响。石崇,说是一个暴发户,其实也很有文采,他过得如此美好,可将来也会一死百了。为了解决这个恐惧,他做园子,写金谷园诗序。他为什么要把所有的人的名字、年纪都记下来?因为只要我的诗文写得足够好,后代就能流传,就能看得见我的名字,然后我的名字被记住,我就不朽了。王羲之虽是一个文人代表,却也崇拜石崇,他写的《兰亭序》,文路几乎跟这个一模一样,也是为了不朽。

这个事情一直到陶渊明才改变。我一直认为从精神安慰的角度来讲,陶渊明就相当于中国文人的基督。所有文人情绪不好了,是不是开始看陶诗?比如苏东坡、白居易当官被贬,不去教堂,就看陶诗,看着看着就心情舒畅了。所以,陶渊明是一个重要的人物。当时慧远和尚,临济宗的鼻祖,住在庐山,他特别想诱惑陶渊明去那儿,帮他壮大名声,甚至愿意破格允许陶渊明到那儿喝酒,陶渊明还是没去。慧远和尚讲的是物化而神不灭,如果认真读他整个这个《形尽神不灭论》,你会发现当时整个许多佛教论文,都是按庄子的格调去写的,所以庄子对中国文化来讲整个太重要了。

陶渊明就写了三首诗反驳他,其中最重要的一首叫《神释》:大钧无私力,万理自森著——这个讲的是自然造化;人为三才中,岂不以我故——这里没有海德格尔的天地人神之神;三皇大圣人,如今在哪?彭祖活得很久,现在不还是死掉了吗?秦始皇不是想成仙吗?一池三山的格局就是意欲长生的庭园呈现。陶渊明反对这个事儿,觉得这是很可笑的。然后他说:日醉或能忘,将非促龄具——这是讽刺曹操,对酒当歌,人生几何的借酒消愁的伤感,你越喝多,不是越快死吗?立善常所欣,谁当为汝誉——这是讽刺曹丕的不朽,你那么希望别人给你写传让你永恒不朽,可是你活着,是不是就为了你将来不朽?是不是会很矫情?

陶渊明把所有的都讽刺一遍,他讲怎么样的生活?怎么去抵消这个大化(死亡)恐惧?在中国,最重要的《易经》,就是在讲变化,如果你跟生死变化一样变化,在变化里,你就忘掉了你跟死亡的区别,这是庄子最重要的一个概念,叫齐物坐忘,齐生死,忘分辨,无恐惧。

有了这个,以后我们大概知道,真正的基督教刚开始建立的时候,中国正好有这三个人,这三个人正好各自相差十岁。宗炳和谢灵运都是慧远和尚的弟子,陶渊明跟慧远和尚一直也有交往。这三个人正好是中国的三位文化鼻祖,一个山水画的鼻祖,一个田园诗的鼻祖,一个山水诗的鼻祖。

然后来看栖居的诗意,在谢灵运的诗里,栖居未必是好事情,他认为栖岩居穴,都太原始而简陋。谢灵运比较有意思,他一方面特别想成为佛教徒,可是一方面又吃喝玩乐,所以最后慧远也不肯要他。谢灵运既喜欢日常生活又向往宗教,所以他的《山居赋》充满了这两种矛盾。我是很多年以后才发现,山居赋里的山居对仗部分,居然全是宗教场景。一旦我们发现他这个宗教的山居时,就发现他后面讲的这个对照,“对百年之高木”是时间,“纳万代之芬芳”是时间,“报终古之泉源”还是时间。这个宗教场景,在日本还有,大家看平等院凤凰堂,早期的池岛,其实不是给人看的。大家看这里有一个圆形花格窗,像哥特教堂的玫瑰窗,里面的佛根本不看信徒,佛在看这个池庭景物,池庭在日本就是宗教道场。它是个冥想之物,所以它才能被抽象。

同样在《山居赋》里头,还有一段,是讲谢灵运的老家改造,他讲的是非常具体的身体感。前面宗教场景的对仗,是一个总图式的位置经营,然后讲他新盖房子与山水的关系,讲的都是具体感知。这时候,你发现他开始选择外部的风景,选择风景,就意味着他不认为自然是好的或者坏的,他就开始有分辨,开始有标准。在这个标准里头,我们看看谢灵运对栖居的理解,他说原始栖居的洞穴巢居,大概是猴子时候的伊甸园,你也没有开化,你也不用盖房子,你找个山洞住里头,找一个树住树上,所以他把这个叫岩栖,谢灵运认为这是非常简陋的居住。

但它的山居意义却很好,它非常自然。但真正的山居,是把建筑盖到山里头,它既能改善原始栖居的条件简陋,也拥有原始的山居自然。山居赋里讲的丘园,有两个含义,一个是墓园,一个是隐修的地方。他认为最理想的其实既不是这个丘园,也不是岩栖,而是山居。他将城旁视为世俗,城旁不是指城旁边,这个是当时的传统,筑城以卫君,造郭以守民,此城郭之始也。这个王城旁边,就是我们现在说的城市居民。然后他在讲雅俗之辨的时候,就是山居跟世俗,差别可以非常大。

这个差别,就可以解决筱原一男的山居问题。谢灵运认为,山居既满足功能,又有山的意趣,所山居在功能跟志趣上,可以诗意两得。因为山居既有可能去描述宗教,又可以描述日常生活,它就能得到了一个类宗教的奇特品质。

我们看一下谢灵运用了两个字,屏与招——中园屏氛杂,清旷招远风。就是不好的、世俗的都给它屏掉。“屏”“招”二字,几乎就是计成最核心的造园要事,计成有“俗则屏之,嘉则收之”。所以“屏”“收”一定是有标准的,这个动作包含了分辨的标准,不再说外面要么是好的要么是差的,我要在日常生活里分辨好坏。这个是现代建筑西方想有但一直没有的,因为他们没有这个日常传统。

然后我们看看《园冶》,也跟谢灵运非常像,他谈借景的部分,刹宇隐环窗,彷佛片图小李。大家知道这个刹宇是指庙,他拿来跟小李的如画来比较,认为宗教跟风景是可以同等可借之景;萧寺可以卜邻,梵音到耳。凡是跟时间有关的,他觉得都是雅的,但是不一定非要是宗教的。

我觉得,最重要的一个事情就是,如果我做园林,我怎么知道我这个细部是表意的呢?这跟哥特教堂一样。如果这个意义是清楚的,它背后总有时间。最后我就发现,中国园林最重要的评语是:深远不尽。读童寯的时候,我非常不理解,童寯为何要借小堀远州来讲这个事,他说日本庭园,以深远不尽为极品,而中国园林也是这样,我觉得根本没有必要借鉴小堀远州。

一直等我去年去日本庭园时才发现,小堀远州是第一个把借景带入到日本的人。一旦谈借景,就一定要有深远不尽吗?你想象日本枯山水,是不是一目了然?龙安寺的枯山水,是不是有非常明确的边界?我为什么觉得深远不尽很重要?它等效于哥特教堂的永恒不变,它们都试图拿空间品质来表达时间的希望,因此它是诗意的。

诗意里头一旦有了意义,我就知道我自己到底应该怎么办。比如大家看膝语庭设计的这个格子窗,我没把它居中,是有个借景不尽的判断。我之所以这么调证位置,是要斜对这个矴步与屏风;为什么这儿搁一个屏风?因为我不希望你看全路径去处,它是因为深远不尽而调整。这样一来,我觉得不管做什么,我心里都是踏实的。

比如讨论细部。我记得有次与葛明在环秀山庄,我给葛明讲这座石山的水脚为什么要凹进去,上大下小。石令人古,水令人远。中国人讲的古跟远是指什么?只要看太湖石的有这个孔,你就知道,水常年侵蚀,石头的形状,就包含了时间。一旦知道这个,以后我就大概知道,不管拿什么做山,这个水口线脚,一定要做个凹槽,让水吃进去。因此中国人理解的活水,不是说它是真的是自然活水,而是它跟自然活水的活形,比较接近。这个自然的活形,一定跟时间有关,所以石令人古,水令人远。

这两张照片,都是巴瓦设计的那座水庭,这一张是巴瓦在世时水庭的样子,另一张是巴瓦死了以后改成的水庭院,前者用的蓝颜色池底,老让我觉得是游泳池,当然你也可以说游泳池也是景观,你也可以说一切都是景观。后者灰黑色的池底,我更喜爱。我后来发现巴瓦好几个大的中庭,水池池壁都用黑颜色,还有直接用沥青的,因为幽黑跟深有关,一旦它跟深有关了,我就觉得这个改造太好了。它直接影响了我后面做的所有水池,我都恨不得刷墨。我不是喜欢那个墨水,我喜欢那个黝黑带来的深远意象。

我原来以为,计成的《园冶》处处都是反象征、反象形的。后来发现并不全是,他反对一切拿石子来铺鹤、铺鹿的象形,这是苏州导游一直会跟你夸的,你看地上有一个鹤,很吉利,计成说这个特别可笑。可是如果你用废瓦片,可以当湖石削铺,有波浪汹涌之意,就很好,是不是跟山水有关?如果你有破方砖,可留大用,以梅花磨斗铺设冰裂纷纹,这也跟山水有关?所以它一旦跟山水有关,就不需要讨论什么废物再利用,什么节能,这都是技术问题。它是表意山水主体。有了这个以后我就知道,我就可以自己设计细部。

这个是我以日本枯山水的方法,在小岞美术馆设计的铺地。在大石块中间铺设小碎石,就有山间流水的意象。我把它搁在一个瀑布前,这个铺地,就跟这个瀑布山水有关。

所以一个问题,会有很多答案。

十多年前,我在北大一个咖啡厅待着,林业大学一个教景观的老师,跟我一块吐槽景观。这个很有意思,我们俩都不学景观,他学园林,我学建筑。他突然问我一句:你认为中国有庭园建筑学的可能吗?我当时因为一直在读园林的书籍,就脱口而出:有。

因为计成从相地、屋宇、装折、借景,所有章节,他都在讲,造园如何是与盖房子不一样的,就证明造园早已是一个独立于建筑学的学科。

好,谢谢大家。

△ 董豫赣:栖居五论讲座全程视频

本文版权归有方空间所有,图片来源网络,版权归原作者或来源机构所有。若有涉及任何版权问题,请及时和我们联系,我们将尽快妥善处理。联系电话:0755-86148369;邮箱info@archiposition.com

上一篇:立面对比形成视觉吸引:Panorama养老综合体 / ACDF Architecture

下一篇:建筑一周 | 筱原一男的谷川之家被收购;一个鲜为人知的密斯校舍设计将首次面世