“它为出生而鸣,它为死亡而鸣

日日夜夜,时时刻刻。”

——Luc Plamondon, Notre Dame de Paris

法国时间4月15日傍晚约18:30,巴黎圣母院发生大火,93米尖塔被大火吞灭,教堂屋顶业已坍塌。据《卫报》报道,此次大火可能与目前正在进行的修复工程有关。在当地媒体直播中主持人表示,此次重修预计需要8至10年时间。

自约公元1160年开始建造的巴黎圣母院,处在具有先锋意义的早期哥特和趋于成熟的盛期哥特交汇的十字路口,在法国遗产保护史上一直有着极特殊的地位。800年中它的历史何如,又经历了哪些建造与保护历程?这是叹惋之后的重溯。

本文选自《建筑遗产》2016年创刊号,陈曦,张鹏译,作者:本杰明·穆栋,法国夏约学校教授、法国文化与交流部文物建筑总监。

摘要

由于圣母院在法国遗产保护史上的特殊地位,其修缮工程的负责人——从维奥莱-勒-杜克到今天的本杰明·穆栋,一直都是每个时代法国遗产保护界的泰斗级人物。通过对圣母院保护历程的解析,我们可以看到法国遗产保护思想、机构和技术手段的演进,也可以看到以建筑师为核心的体制以及重在保护“建筑整体价值”的观念对法国建筑遗产保护方法的影响。

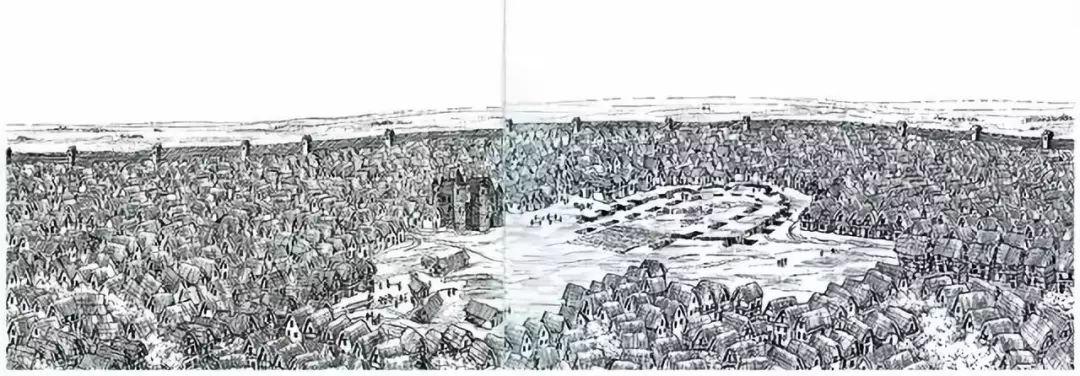

12世纪早期,西方社会崛起的中产阶级在经济活动中逐渐占据主导作用,同时宗教行为发生转变, 王朝和教会间渐趋寻求权力平等的政治制衡。这些转变共同导致了都市的持续发展,城市和道路的面貌随之不断改变,原本陈旧、模糊、大尺度的宫殿和教堂建筑变得明亮而高耸——这就是社会革新最张扬的图像阐释:哥特建筑。

哥特建筑并非源自凭空的臆造,而是来自于对既存建构体系的“优化”:

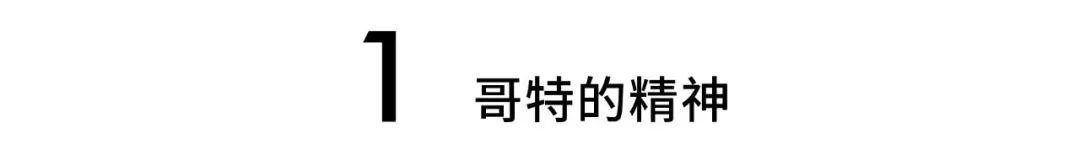

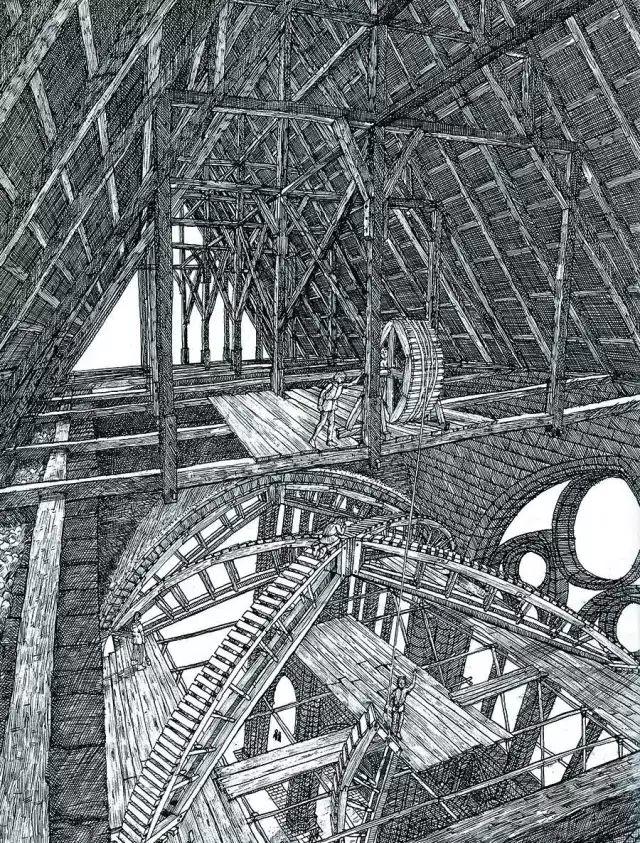

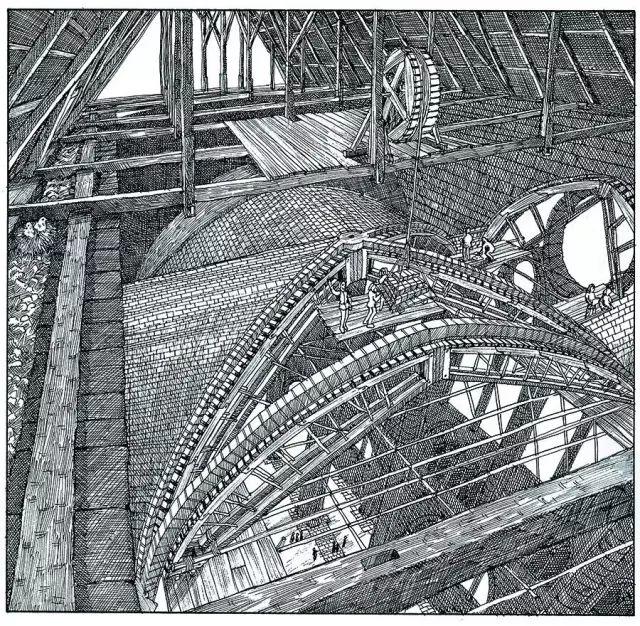

——肋拱(图1):原型来自于历史悠久的“十字拱”,它能将竖向荷载转移到四角的支撑上。作为十字拱的“优化”,哥特建筑肋拱下方的“肋”作为永久性构件可以使施工不再需要模板,从而显著节约了施工时间。

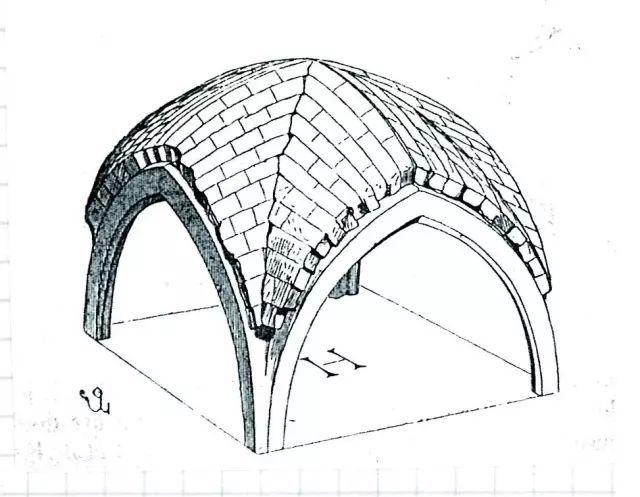

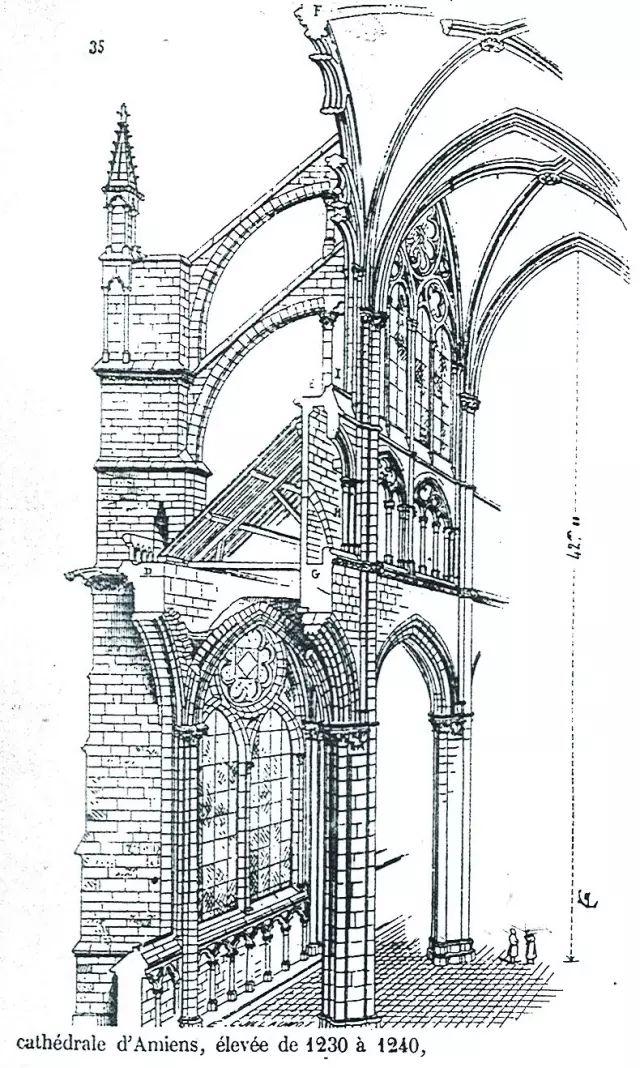

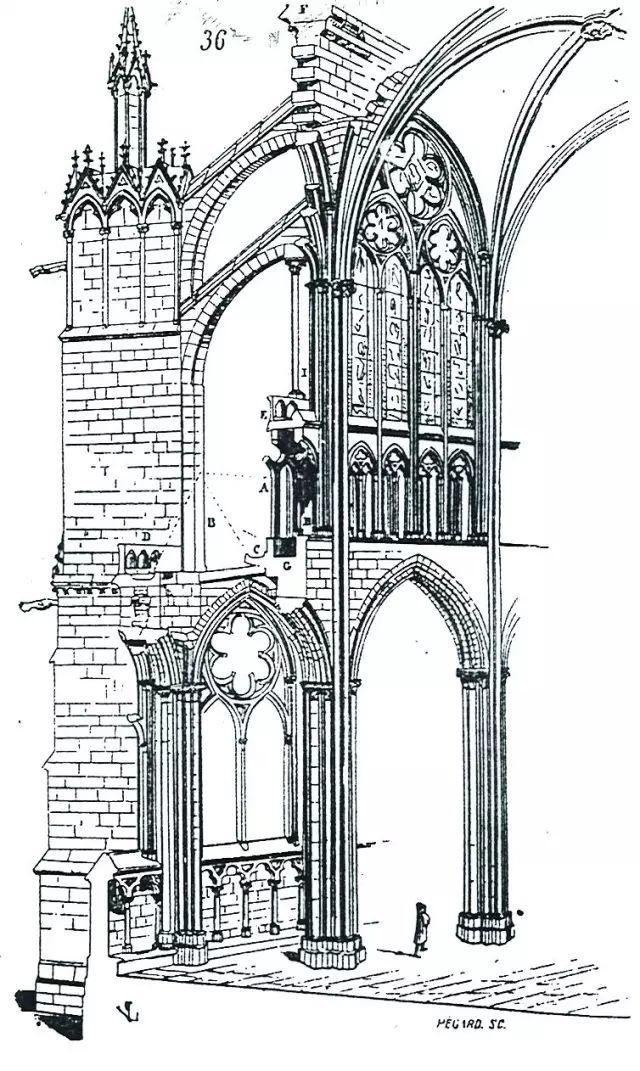

——飞扶壁(图2,图3):来自与早已存在的圆拱和独立于墙的扶壁的结合,这种哥特建筑中常见的结构体能起到分担墙体侧推力的作用。它以更主动明确的结构角色取代了被动受力的梁柱体系,平衡关系更加奇妙,且更加轻便经济。飞扶壁的出现使得建筑能够达到前所未有的高度——这在此以前只能依靠巨型的支柱来实现。

——快速、经济和宏大:哥特建筑创造性地回应了社会对建筑物提出的快速、经济和宏大之需求,并在百年间建立、完善了其主要的建筑原则。哥特建筑摆脱了墙壁的束缚,获得了前所未有的高度,空间中充满了透过彩色玻璃窗的绚烂光线,这一艺术成就在当时达到了高峰,并影响了各行各业,建筑师也从砌石匠和雕琢工的行当中独立了出来。

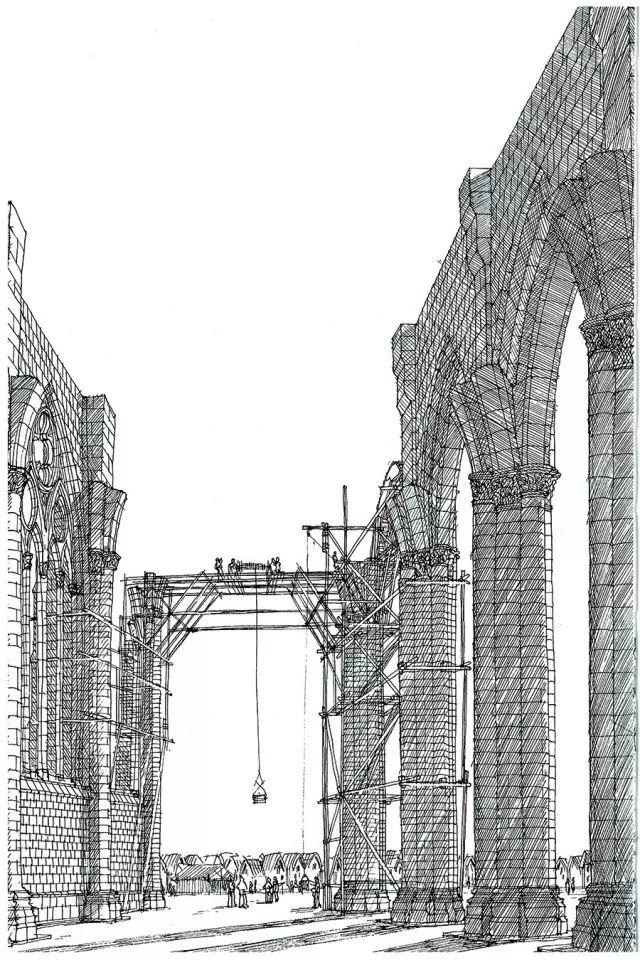

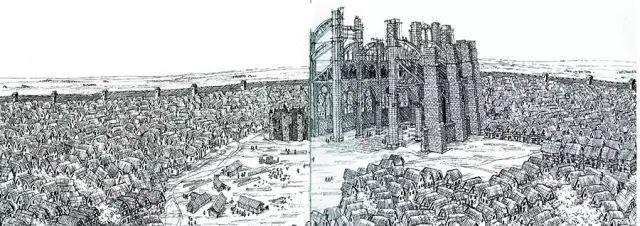

哥特风格的教堂迅速风靡巴黎大区,早期的一批杰作包括了公元1131年建造的努瓦永大教堂,公元1155年建造的拉昂大教堂,公元1140年建造的桑斯教堂。特别是公元1144年建成的圣德尼的巴西利卡, 起到了范本的作用。1230年,有25处哥特建筑在施工(图5—图9),而到13世纪末,这个数字上升到近80处。

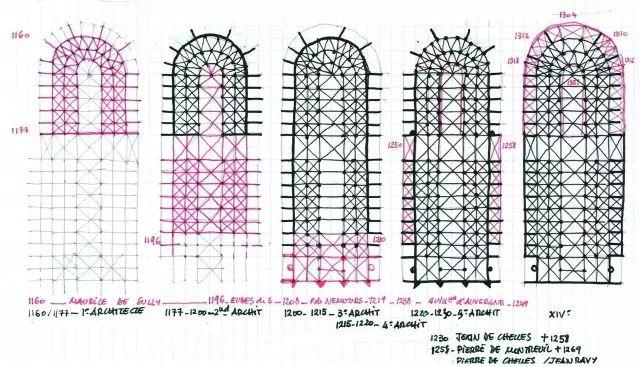

在这一进程中,自公元1160年开始建造的巴黎圣母院,处在了具有先锋意义的早期哥特和趋于成熟的盛期哥特交汇的十字路口。

作为12世纪的建筑,巴黎圣母院的体量依然是很庞大的,窗洞不大,光线也很幽暗,中殿的拱顶每个单元都由传统的六分肋拱和两道梁构成。有趣的是, 半圆室走廊拱顶的奇妙设计给后世雕琢工们的自由发挥埋下了伏笔,而粗细相间的柱子,伴随着六分肋拱被四分肋拱做法所替代,也变成了下个时代所欣赏的均一的柱子。

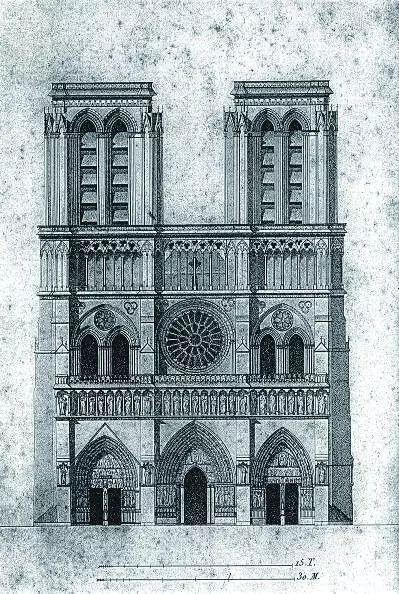

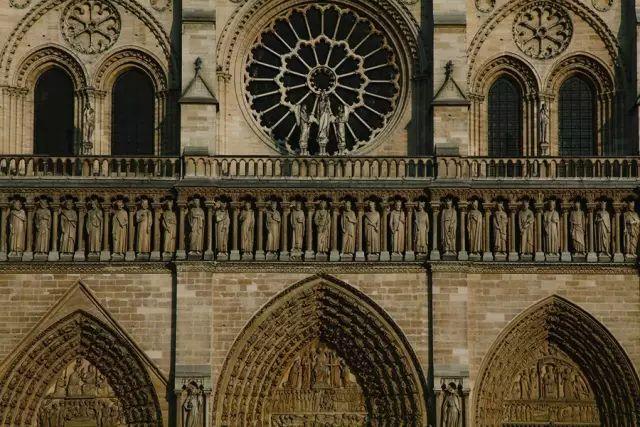

13世纪初,随着哥特风格的加速演进,大教堂进行了一次小规模改建:窗洞向下拓展以增加更多的光线;半圆室外走廊的两处拱顶新建了飞扶壁;中殿的屋顶构架与唱诗班厅直接相连,从而减轻了部分荷载;西立面在三个门洞和巨大的哥特式玫瑰窗的上方, 建造了两座由列柱、深纹饰、卷叶垂花纹装饰的巨塔, 这一后人盛赞为“谐调”的立面是整个哥特建筑史上最精美的一页。

1230年,这一伟大工程基本完成。虽经调整, 建筑依然整体而均衡——这要归功于五位匿名建筑师默默无闻的奉献。巴黎圣母院给予后人的伟大启示在于:建筑作品的成功远远超越了为之服务的个人,而建筑整体的均衡统一应当胜过各部分的表现力及每个建筑师的个人表达。

巴黎圣母院长127米,宽45米,拱高33米,是当时西方基督教世界里最大的教堂,然而它尚未完成就已经不敷使用了。为扩充空间从西端开始在飞扶壁的巨大立柱间建造的小礼拜堂未能形成重要的建筑影响。1250年到1270年,建筑师尚·德谢耶和皮耶·德蒙特厄依以精湛的技艺重建它来与十字耳堂的两翼相对齐。到1318年,小礼拜堂工程彻底结束。

1708年,赫伯·德科特和他的儿子朱-罗伯特用一组华丽的镶嵌板和大理石雕塑取代了原先的牧师会唱诗班席位,雕塑的端头是名为“路易十三的愿望” 的圣母怜子像,由柯塞沃和库斯图完成,雕像位于高讲坛的后方。这个被公认为十分杰出的作品也是巴黎圣母院自14世纪至18世纪近400年历史中仅有的佳作。

大教堂的室内装修也在覆盖上一层黄色粉刷后很快开始。1753年,中世纪繁复而黯淡的彩色玻璃被透明玻璃所取代。1787年,建筑师帕维移走了雕像、滴水口和顶端的装饰等一切悬挑在半空、岌岌可危的东西;为了能容纳游行队伍的华盖,杰曼·苏弗洛拆掉了 “最后的审判”大门的柱墩和最下方的门楣。1787年,十字耳堂的尖顶因为状况不佳被拆除。1793年大革命的暴行对建筑造成了破坏,但这尚不及1812年神职人员将小礼拜堂的山墙改建为三角形山花式样(布隆尼亚尔)或是用莫来斯莫水泥 “修复” 雕塑(高德)的破坏力大。

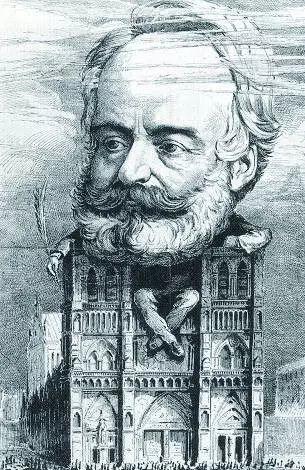

维克多·雨果1831年出版的小说《巴黎圣母院》取得了巨大的成功,也引起了人们对中世纪建筑的关注。而此时圣母院的破败状况令人触目惊心。同一时期,弗朗索瓦·基佐开始推行对法国国家文物的清点工作,设立了文物建筑总监一职,并成立了文物建筑委员会。

1842年,巴黎圣母院修缮工程的竞标结果公布,265万法郎的预算也迅即到位。修复圣礼拜堂时协助费里克斯·杜班的让·拉苏斯和刚刚30岁但已经负责维孜莱教堂修复的维奥莱-勒-杜克赢得了合同。修复工作从1844年4月20日开始,直到1864年5月31日结束。拉苏斯在1857年去世。

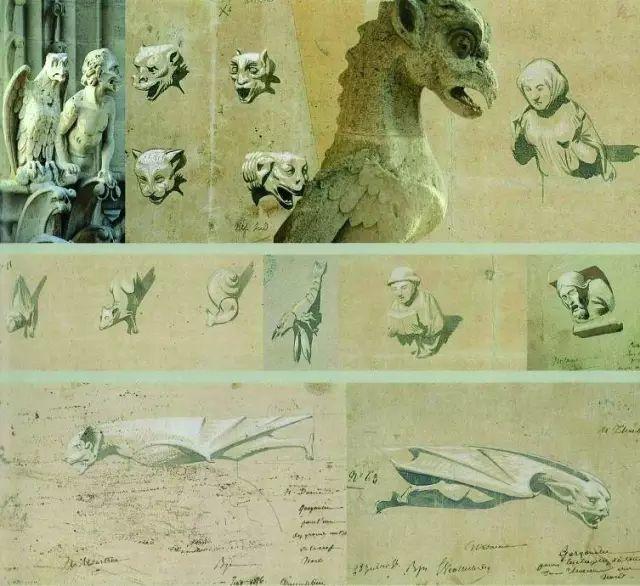

修缮工作大刀阔斧地展开了:修复了立面、拱座和飞扶壁,立面石材被大量替换,使用的石头多达20余种;修复了君王走廊的群雕(杰弗罗伊-德乔姆)、正门、滴水嘴、顶端花饰、怪物雕塑和小尖塔;修复了屋顶和铅皮覆盖的屋脊装饰、塔尖和南北塔楼的钟楼;恢复了中世纪式样的彩色玻璃窗(热朗特和斯坦海尔),湿画法的壁画,1403年的管风琴和1730年的管风琴箱,以及所有的家具;重建了圣器收藏室和长老会堂……这些工程据说一共花费了800万法郎。

整个修复工作是在勒-杜克极端严谨的指导下进行的。最好的例证就是收录在其著作《11世纪至16 世纪法国建筑词典》中的“塔尖修复”。在仔细研究了13世纪的遗迹之后,他通过历史分析方法推断出原初的格局。在观察到废墟的薄弱之处和可能的病因(风)后,以结构分析方法制定了复原计划,其中包括必要的改动和加固措施。最后,从建筑分析出发, 对圣母院外轮廓进行整体考虑,勒-杜克认为有必要把塔体增高13米。他认为文物建筑的修复目的不是为了创造艺术,而是服从那些业已消失的艺术,从而恢复和延续建造之初的理念。他设身处地视自己为13世纪的建筑师,不为保存而保护,而是创造性地修复。

修复以后的圣母院再次呈现出均衡一致的面貌。正如马塞尔·奥贝尔所说,虽然有些原则仍值得商榷,但修复中所体现出的诚意和天赋值得所有人尊重。这是19世纪最具有象征意义的修复,同时它也见证了文物建筑保护部门的诞生,从而成为这段遗产保护史不可或缺的部分。

19世纪下半叶到20世纪初,通过一些去除病害的表层“美容”措施,圣母院重新焕发了青春。但是1936年的坠石事件让人们开始关注圣母院结构的脆弱性和建筑的老化问题。20世纪圣母院的保护工作有三类:保护、修复和安全。

5.1 保护

20 世纪巴黎圣母院最早的保护工程是1938年欧尼斯特·海皮斯对西塔楼进行的工作,二战时被中断, 1955年完成。

1968年, 文化部长安德烈· 马尔罗发起了对巴黎文物建筑的清洁运动,以此为契机,圣母院在1968年8月到1970年11月间,进行了清洗和加固立面工程,这是由文物建筑主任建筑师(ACMH)伯纳德·维特里负责的。1988 年,得益于病理学和破坏机制研究的进一步发展,由20世纪60年代成立的文物建筑研究实验室(LRMH)对巴黎圣母院进行了系统的健康调查, 该项工程由新的文物建筑主任建筑师伯纳德·丰凯尔尼完成。虽然没有发现任何结构性问题,但仍揭示出建筑保护受到了几个因素的影响,其中最明显的是19世纪修复立面时采用了过多种类的石材(在西立面多达18种,仅仅是“最后的审判”大门上就有8种)。今天,我们知道这是立面石材严重破损的原因,而强水硬性灰浆的使用更加重了损害,暴露在外的部位受损尤其严重,原初的和修复的石材都受到了影响,而这显然是一百多年前的勒-杜克所无法预见的。在文物建筑研究实验室协助下,伯纳德·丰凯尔尼展开了用与原初石材相同属性的石头来进行替换的研究。这项技术被用于1994年到2000年的西立面修复和随后在2003年到2006年的北塔楼修复中。灰浆也用弱水硬性石灰进行改进,目的是使暴露在外的部位重新达到同质化。在这次修复中,对1968年以来清洗立面的各种新技术如喷砂清洗、雾洗、水或碳酸铵擦洗、激光清洗等进行了应用,立面表层的清洁效果得到了显著改善。同时在正门雕塑、君王走廊群雕、玫瑰窗和第一层窗户的表层发现了珍贵的彩画遗迹,为中世纪建筑的色彩研究提供了信息。

上一篇:北京旭辉集团商业办公楼 / 斯蒂文·霍尔建筑师事务所

下一篇:创作与生活相关的建筑:即作建筑 MINOR lab