有方记者赵磊,发自巴黎

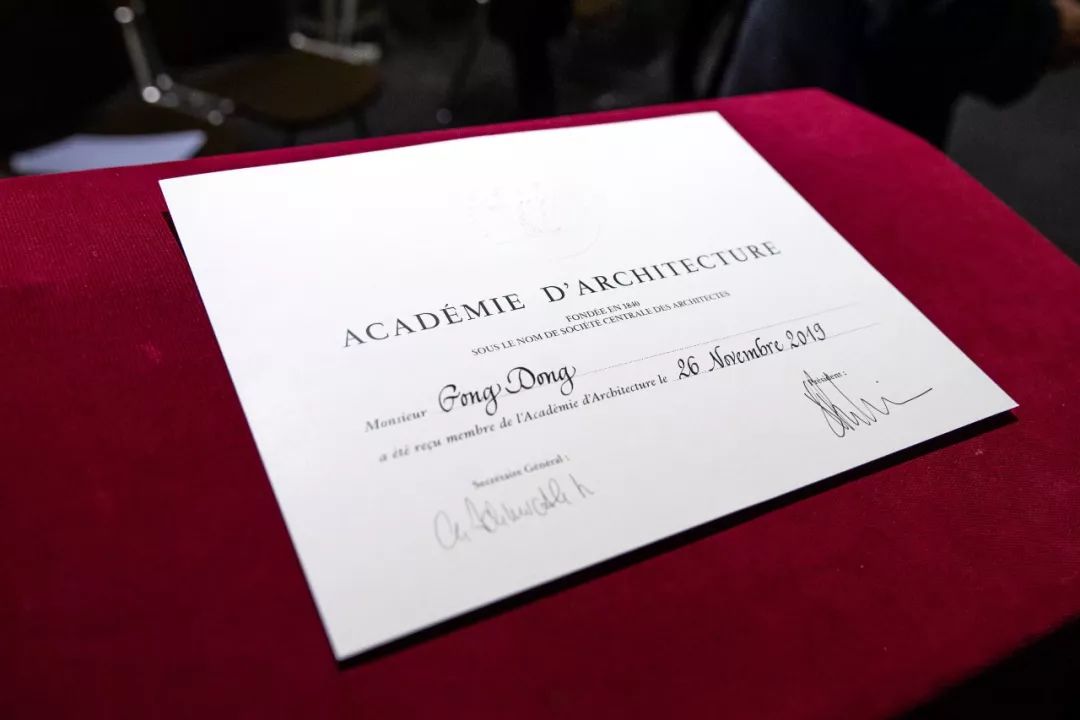

11月26日晚,2019年法国建筑科学院院士授予仪式,在巴黎孚日广场Chaulnes宫殿举行。法国建筑科学院主席马丁·罗班(Martin ROBAIN)授予董功院士勋章,董功成为其第53位外籍院士。

董功也是获得这一荣誉的第5位来自中国的建筑师。前4位分别为:中国科学院院士齐康、郑时龄、吴良镛,以及同济大学副校长伍江。

第5位来自中国的院士

在院士授予仪式上,马丁·罗班首先对法国建筑科学院(Academie d’Architecture)进行了介绍,随后在正式的院士授予环节前,董功以“回到建筑”为题,带来一小时主题演讲。

董功在演讲中阐述了自己的建筑观,并重点介绍了海边图书馆、船长之家改造、南开大学海冰楼、长江美术馆和阿丽拉阳朔糖舍酒店5个项目。

法国建筑科学院是一家享有国际声望的独立建筑学术机构,其历史可追溯至1671年的法国皇家建筑学院。这一机构也是法国中央建筑师协会的直接继承者,并于1953年正式更名。

目前,法国建筑科学院共有院士300余位,其中外籍院士包括安藤忠雄、阿尔瓦罗·西扎、伦佐·皮亚诺、槙文彦、诺曼·福斯特、马里奥·博塔、赫尔佐格与德梅隆等。此前,中国籍院士仅有齐康(1997年)、郑时龄(1998年)、吴良镛(1999年)、伍江(2015年)4位,其中前3位均为中国科学院院士。

董功是第5位获得这一荣誉的中国建筑师。

因设计当选的外籍院士

在采访中马丁·罗班表示,法国建筑科学院院士由学院院士会议投票产生。8名学院董事会成员会在全球范围内进行提名,然后由董事和其他20位学术委员进行投票,确定最终人选。

“学院院士会议每年都会举行,但并不是每年都会产生新的院士。新晋决定和现有院士的人数有关,也和投票结果有关,且必须获得董事和其他委员的一致通过。” 马丁·罗班说。

目前的外籍院士多数为世界顶尖建筑师,其中不乏历届普利兹克建筑奖得主。而就5位中国籍院士而言,身份相对比较分散,年龄差异也非常大,获颁荣誉的时间也较分散。对此马丁·罗班表示,法国建筑科学院外籍院士旨在表彰世界范围内为建筑学各维度做出杰出贡献的人。身份和年龄都不是限制,对建筑界做出的贡献才是考量的核心。马丁·罗班表示,“董功是一位非常好的建筑师,这就是他获得这一荣誉的原因”。

董功:做出建筑的那个劲

有方 首先,恭喜当选2019法国建筑科学院院士。你是什么时候得知这个消息?

董功 今年4月。4月我收到一封来自法国建筑科学院的邮件,告知我当选了他们的第53位外籍院士。收到邮件的时候我也是一头雾水,因为一直不知道这个事情。后来我了解了一下情况,为了维持院士数量的稳定,科学院会定期召开大会,推选新的院士。过程大概就是经遴选委员会提名,然后无记名投票产生。

此前我和法国建筑界的联系也不是很多,很意外他们会关注到我,并且给我这个荣誉。不过这次的颁奖场地巴黎孚日广场Chaulnes宫殿,我在2010年来过。法国AS建筑工作室旗下的CA’ASI建筑艺术协会,在2010年举办了“中国新锐建筑创作展”,当时我是这个创作展的一等奖,颁奖礼也是在这个地方。

有方 我留意到名单里外籍院士人选的份量都非常重,像阿尔瓦罗·西扎、槙文彦、福斯特、赫尔佐格与德梅隆等都是世界最顶尖的建筑师。来自中国的外籍院士也是齐康、郑时龄、吴良镛、伍江等前辈,中有三位中国科学院院士。你认为本次是因何入选?

董功 我想是因为设计。我认为这就是个荣誉,这荣誉不是不能说明一定的问题,但或许也没那么多学术上的必然性,肯定也有幸运的成分在。很多人都做的很好,但没被看到,就失去了这个机会。而我只是恰巧被看到而已。

有方 今天我们在巴黎,但我知道巴黎并不是你此次出国的唯一一站,能介绍一下这次的安排吗?

董功 11月18日我在芝加哥建筑双年展上有一个公开讲座。今年我在美国伊利诺伊大学做客座教授,这个演讲是伊利诺伊教席在双年展上的一个活动。这些年我在境外有不少演讲,但这是我最紧张的一次,下面坐着的有我在芝加哥工作时候的老板,有我以前的同事,还有当年一起去唐人街吃麻婆豆腐的朋友……大家对你都知根知底,演讲很不容易放开,但最终效果还可以。

巴黎是我的第二站,即参加法国建筑科学院外籍院士的授予活动。然后29日,我会去马赛,到马赛公寓参加一个工作坊。这个工作坊是意大利CASABELLA杂志组织的,跟建筑的空间和光有关。

12月2日,我会在马德里大学做一个演讲,由西班牙建筑杂志Arquitectura Viva的主编邀请。顺便说一句,十二月,Arquitectura Viva的直向专辑将出版,这是他们做的第一个中国建筑事务所的专辑。

有方 最近几年,你在境外的活动越来越多,是从什么时候开始“国内实践,境外教书”的?

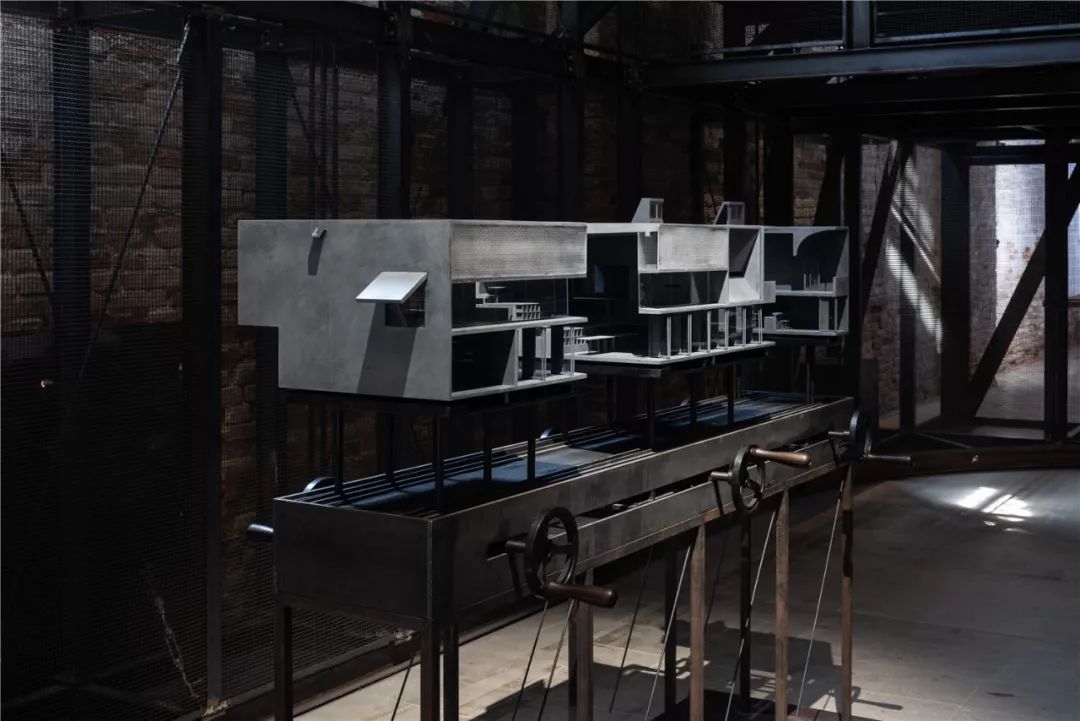

董功 我第一次受邀到境外演讲,大概是3年前;但整体说来,2018年的威尼斯建筑双年展是一个比较关键的节点。“威双”参展前后,我的状态还蛮不一样的。“威双”在西方建筑界是一个俱乐部、一个平台,在它的主展厅展出,某种意义上就是进了那个俱乐部,就会被很多学者和建筑师看到、学界也会有一些讨论,这个很重要。

有方 这样的几年中最大的体会是什么?

董功 在我的理解里,其实没有“中国的或世界的”这个区分。在中国实践,在美国教书,参加欧洲的学术活动,一个比较大的感受是,我获得了一个更为开放的状态。这是视野和格局的问题,这对我来说非常重要。

有方 你怎么评价和你“同代”的建筑师?

董功 这是一个得罪人的问题,不能上你的圈套(笑)。我不想谈某个人,但我想谈谈中国当下的建筑界。中国建筑界有一个非常“生动”的局面,这个“生动”不是褒义词,也不是贬义词。我们这一代40至50岁的中国建筑师,方向非常不同——都在中国实践,但讨论的问题却很不一样,包括我在内,骨子里都坚信自己讨论的议题的意义。这点很有意思。中国的建筑界没有一个主流声音,没有人说一定要怎么做才是对的。

现在看看西方建筑界,和我们就完全不一样。就美国来说,感觉是到了瓶颈的状态。他们的建筑学在现代主义之后,后现代和解构主义并没有为建筑学提供可持续的养分,政治正确已完全渗透进美国的建筑界。比如今年的芝加哥建筑双年展,没有一个模型、没有一张图纸,展出的都是政治正确、非常偏意识形态的东西。在美国,若你现在还谈空间诗意,谈场所精神,就很危险。

再看看日本,每个人都很棒,但总觉得日本建筑界被某种东西“统治”了——我的柱子比你的柱子薄1厘米,我就很厉害。但跳出来看,这个真的那么重要吗?在欧洲,比如瑞士、西班牙,建筑的价值判断也已经很明确了。中国的纷杂和“生动”,很生动,很纠结,也真的给了我们很多机会。

有方 很精彩。而对于你提及的“大家关注的问题都不一样”,则你关注的问题是什么?

董功 建筑学的内核。中国迅猛的城市化,把所有东西都变成一个极端状态,旧城、新城、乡村等很多问题就暴露出来了。这些问题都很客观,而且作为建筑师,这些是必须要回应的,因为建筑有公共性和社会性。我们设计空间,就得用其力量击穿我们需要面对的社会问题。失去这个内核,我们就不如艺术家,更不如政治家。

我相信空间的力量,相信空间的力量一定可以击穿一些社会问题。当你赋予空间情感和力量、回应问题时,从内核释放出来的能量就有可能引起一系列超出预期的反应。不管这个世界多纷杂,我们能做的就是用好的建筑、好的空间去回应。想做好建筑,就必须关心建造,关心材料、尺度等等,这些永远都是必须的。但建筑师同时需要敏感于外延,我们现在做的东西跟100年以前不一样,建筑的开放性、公共性、民主性都需要考虑。

有方 在我印象里,今年是直向的第12年。你现在怎么总结这12年的实践?

董功 现在直向已经过了第11年,步入第12年。我骨子里还是一个“好孩子”(笑),这可能跟我的成长经历有关系,还是沿着一个正常的方向在前进,没有一个特立独行的状态。我的特点就是做事比别人要狠一点,用的力要大一点。直向开始的两三年,我基本上是沿着在美国那一套职业训练中掌握的技巧去工作;大概是从2008年创业开始,到昆山采摘亭项目为止,基本在一个摸不着北、但又的确很拼的阶段。

海边图书馆在直向历史上是一个不可替代的节点,它让直向全方位进入下一个阶段。从这个阶段起,混凝土开始大量介入,开始强调建筑的力量感和冲击感。今年的长江美术馆也算是一个关键节点吧,从这个项目开始,我觉得以前做的也有点问题。以前是不是力道上总是偏猛了?是不是“荷尔蒙”太多了?我在思考这个问题。当然也要警惕走到另一极端,即那种貌似系统精巧、但失去了某种原始的生命感的,有点矫情的建筑。

现在我在想的是,怎么能很巧地做出建筑的那个劲,但不能丧失生命力。这个劲到底是什么,我也说不清。但我确实在考虑这个问题。

海边图书馆是探索空间的界限,身体的活动,光氛围的变化,空气的流通以及海洋的景致之间共存关系的一次尝试。设计从剖面开始,依据阅读空间、冥想空间、活动室和水吧休息空间各自不同的功能需求,设定空间和海的具体关系,定义光和风进入空间的方式。人的身体在空间中的游走和记忆,成为串联这一系列关系的要素。逐渐升起的阶梯平台让处于阅读空间不同位置的人不受阻拦地看到海的景象,成为一个“看台”,而海则像是一出以自然为主题的戏剧,随着季节的交替和时光的流动不断演变。

这个教堂被想象为曾经漂泊在海上的一艘船,当海水退去,留下一处空间的构筑,依然凌空悬浮在沙滩之上。悬浮带来了上下两层人的生活:下层是一个有遮盖的、连接世俗生活的临海空间;上层是被抬高的宗教空间,人的视野里只有对面一望无际的海。建筑内部被一种幽暗的光所笼罩,几处自然光通过墙体的缝隙渗入,包括正对的十字架下微弱的三角光源。在一年中太阳高度角足够垂直时,阳光顺着北墙倾泻而下,stucco墙面的凹凸肌理会被光线放大到极致。教堂里还会发生大量社区公共活动,成为海边一个让人静下心来,感受自然、感受自我的精神场所。

酒店场地南临漓江,四周群山拔地而起。场地内部自然景观丰富,留有一座1960年代的糖厂和用于蔗糖运输的工业桁架。新建客房楼体与别墅被分别置于老建筑两翼,使老建筑仍然占据建筑群的核心。新建主体被严格控制低于老厂房,并沿用老糖厂的屋顶形式,其人工化的水平几何体量和自然山体形成相互衬托的关系。混凝土“回”字型砌块与当地石块的混砌,建立起新与老之间含蓄的连续性。场地被视作为一个可游走的空间系统:新老体量共同界定出或封闭或开敞的空间,一条渐渐爬升的线型公共步道串联起三个带有强烈指向性的“溶洞”空间,漫步其中,人们将不断体验到空间中的明与暗、高与矮、远与近。

船长之家位于连江县黄岐半岛东北端,改造前存在结构单薄、室内大面积漏水等问题。船长一家人希望在现有条件下加建三层以适应生活需求。方案在原有砖墙结构上添加12厘米厚的混凝土墙进行加固,满足了加建的需求,并提供了重新调整空间格局的可能。新的“窗系统家具”与人的行为结合,作为“媒介”被置于自然与室内空间之间。拱作为三层加建的结构形态,利于屋顶迅速排水,天生的方向性在空间两端连接了两片性格迥异的海。改造后的船长之家于村落“既融入又跳出”,给一家人提供有质量的生活空间,赋予生活的尊严,成为他们家庭情感的载体。

2016年,长江村因城市建设被抹为平地,承载着人们日常生活记忆的土地发生了断裂式的变化。作为公众共享的文化空间,美术馆将以当代的方式回应、纪念这片土地上所发生过的故事。美术馆位于新建社区南端边界,紧邻城市。一条外部穿越的流线连接了社区与城市,它完全独立于馆内的展览流线,二者共同服务于城市公众和社区居民。在美术馆内部,高16.4米的“光塔”是整体空间组织的“锚固点”。展厅内部,自然光经过天窗柔化过滤,再透过井字梁渗入展厅,形成匀质的、笼罩性的光线。外挂楼梯、角窗和竖向开缝为沉浸于展览当中的人们提供了回眸城市的瞬间。美术馆就像一块坚硬的砖,沉默并注视着周边喧嚣和变化着的城市。

南开大学海冰楼是由南开大学校友捐赠专款而建,目的是为师生、校友提供一处集会、展览、教学和培训等多功能的文化活动场所。场地两面临水,两片分别形成于民国时期与解放后时期的人工湖水在场地氛围、尺度、植被、光线环境上都呈现出鲜明的差异,蕴含着丰富的时代政治与文化的信息。设计的核心是如何回应东西两片湖水,怎样最大程度保留树木并处理和它们的关系,以什么样的方式对待现存的大礼堂。这次实践是一次针对场地的空间设计尝试:通过新的空间植入,延续老校园的肌理进化,尊重校园自然环境,来激发积极的、有品质的当代校园公共生活。

所城里社区图书馆位于烟台所城里老街区西北角一处四合院内,来自不同年代的加建结构是院落中十分宝贵的“时间痕迹”。设计的重点是处理新与旧的关系,让院子满足当代生活方式的需求。原有院落中的构造被系统梳理和修复,一套回廊系统被植入其中,进入院落空间的秩序与层次被重塑,院落的空间划分从“一”变“多”。耐候钢作为回廊系统材料介入到旧有院落,既是结构,又形成空间界面,其细薄的边界与支撑立柱,反映出新的植入空间与原建筑之间的历史重量对应关系。在这个新旧共生的建筑空间内,更多源于社区内核的能量、活力被激发,以实现知识生产、传播与空间共享。

混合院位于北京白塔寺地区,地处旧城核心地段,基地原状是一个包含一系列加建的不规则杂院。我们试图提出适合北京旧城城市更新的方法,探讨以公共空间激活社区的可能性。新建筑延续了杂院混合性,在保证空间私密性和领域感的同时,增加被灵活利用的可能性。北房进行了落架大修还原其传统结构,体量感较弱的空间装置置换了原有的低质量临时搭建。总体空间布局界定了一大、两小三个院落,预制的竹钢材料配合新的建造方式将施工时对邻居的扰动降到了最低。当东西两侧入口同时被打开时,一条被隐藏的贯穿整个院落的道路被呈现出来,结合院子与咖啡空间形成对社区开放的公共空间。

相对于海边图书馆,海边y餐厅呈现出非整体化的,更加轻松、日常的空间氛围,海在这里成为了某种背景。建筑碎化的空间边界及内院与场地中的树木相互嵌套,随着周围隆起的地形呈现为一个无方向性的漂浮屋盖。树冠、屋盖与下方的就餐空间组成剖面上的三个层次:树影投映在墙面和地面,自然与空间藉此被联接;内院为空间引入光和风,同时组织空间;空间被院子分隔,又围绕着院子游弋开来。井字梁屋顶减少了结构墙体的出现,使平面的流动性成为可能。自然光透过井字梁形成了漂浮“云朵”般的空间氛围,檐下空间被压低从而控制了过量侧向直射光进入的干扰。建筑中的视野、光和风,将人与外界紧密联系在一起,日常的空间因此具有了某种精神意义的暗示。

场地三面环水,其开阔的自然环境、本地文化及空间意象成为设计最初的启发。综合体量按照功能被拆分,置入院落,利用风雨连廊联接彼此。院落引入自然采光和通风,各自的主体性空间都拥有不同的功能和特征,:球形影院的竹木格栅随着时间被藤蔓覆盖;屋顶平台有一个呈现出云朵形状的喷雾装置;游客可在登高塔上俯瞰园博园全景;面对银杏树林的餐厅被赋予了亲水特性;为了实现对自然的最小化干扰,覆土屋顶遮掩了建筑体量并成为植被丰富的空中花园,进一步强化了建筑与自然的融合。博物馆在给游客展示大量文化知识的同时,也带给人们丰富的互动体验。

本文版权归有方所有,项目文图资料由直向建筑授权有方发布。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

上一篇:透明胡同:置入老建筑的透明盒子 / DAGA大观建筑

下一篇:伊夫雷亚小镇:被遗弃的现代主义乌托邦