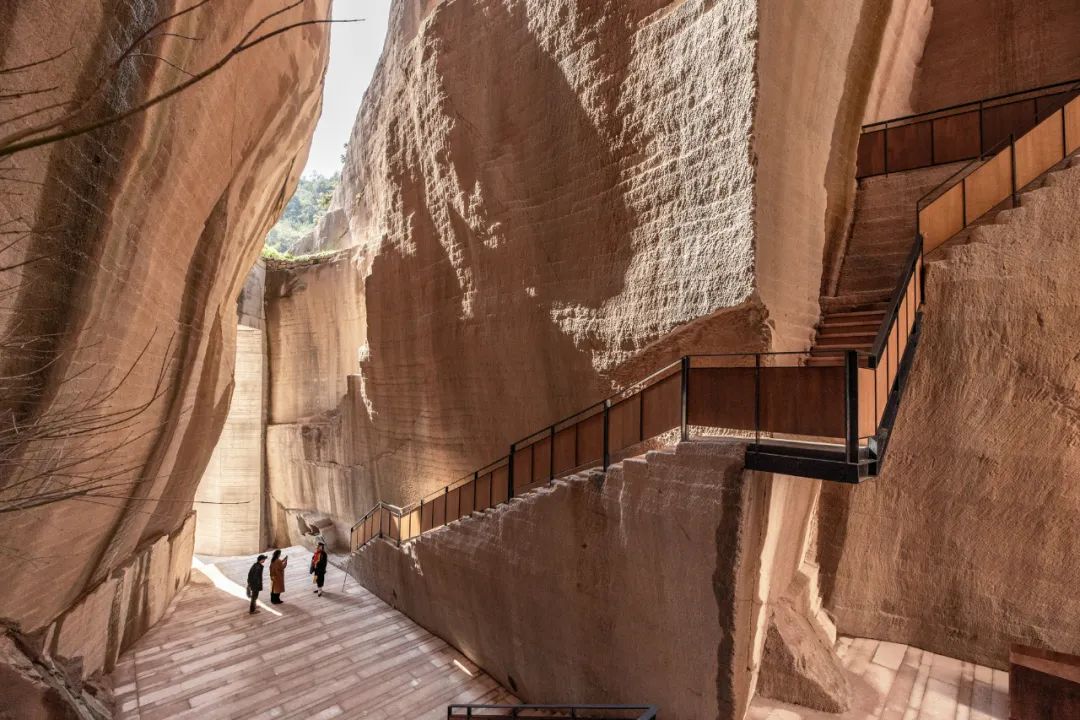

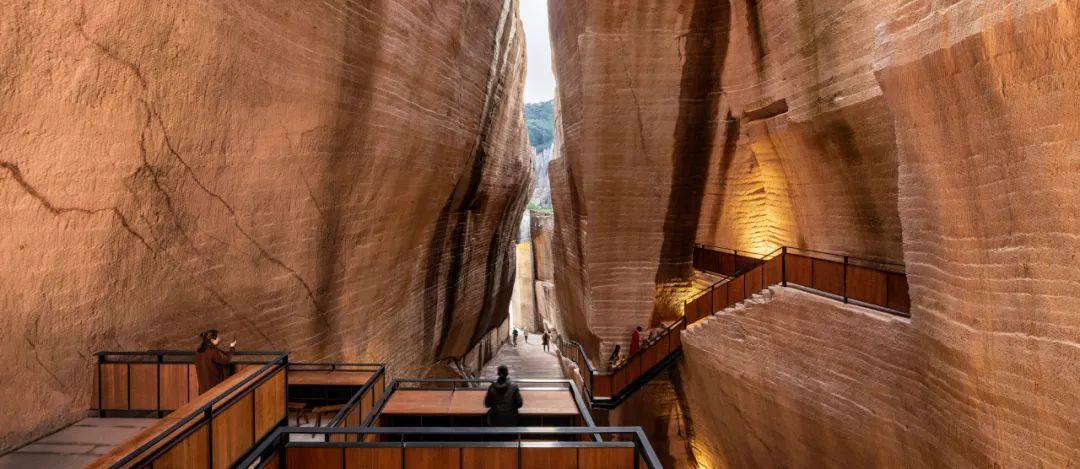

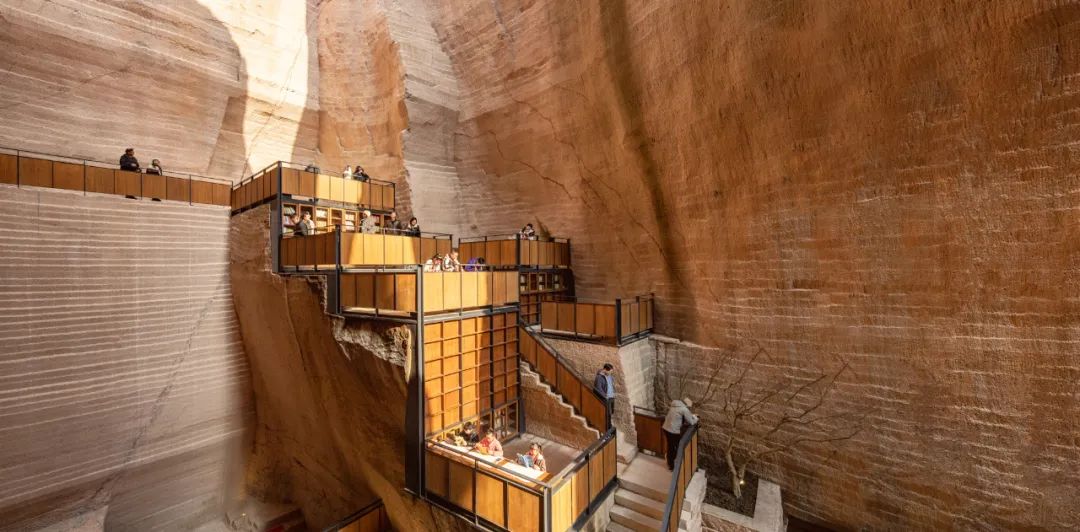

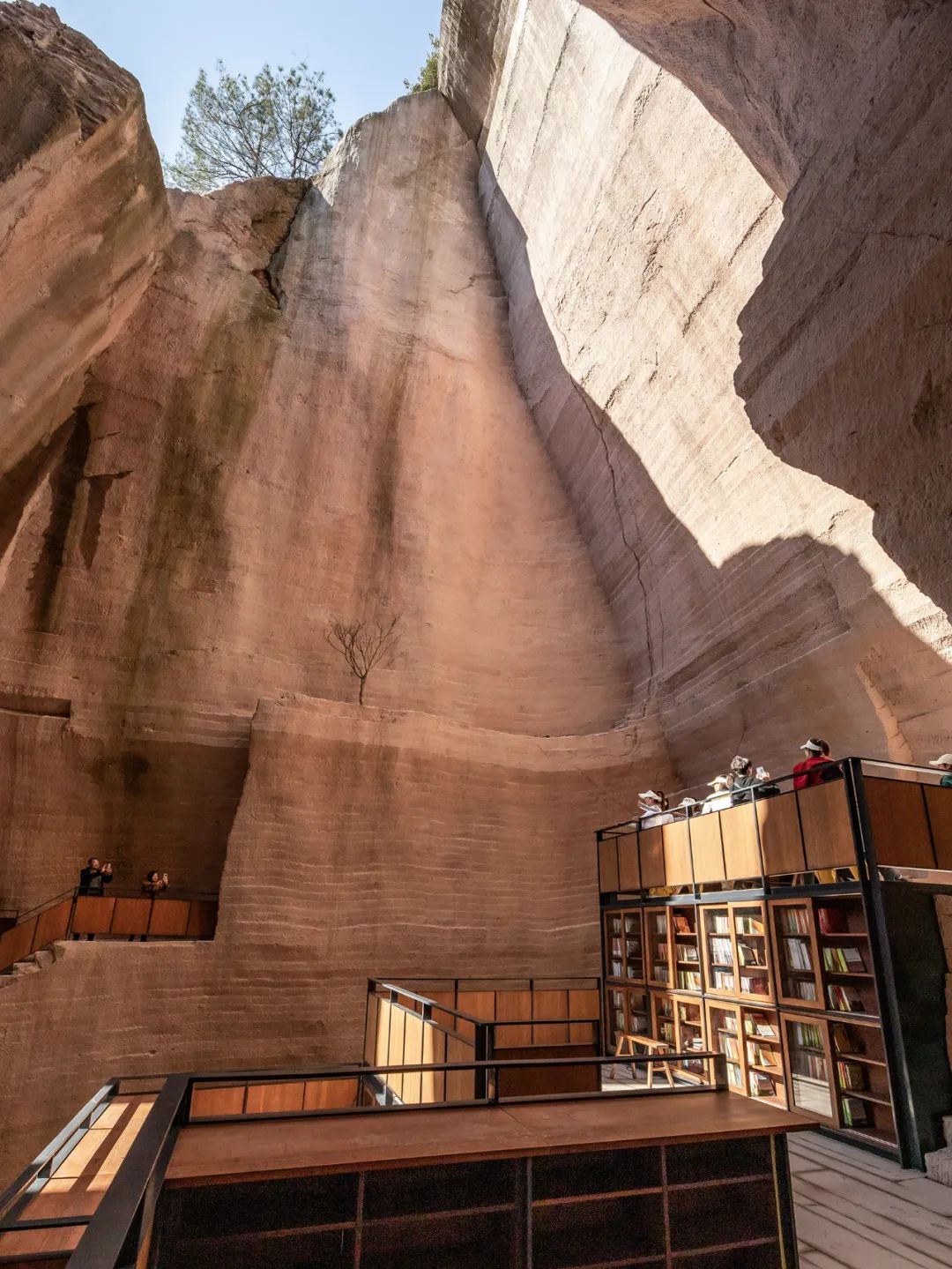

△ 8、9号石宕内景 摄影:王子凌

设计单位 DnA_ Design and Architecture

项目地点 浙江缙云

建成时间 2022年

全文刊载于world-architects.com[1] ,有部分调整。

原文作者:Eduard Koegel;翻译:DnA建筑事务所

项目背景

浙江省西南部的缙云县,简称缙,隶属于丽水市管辖。缙云北部,蜿蜒的溪水和饱经岁月风景如画的古火山地貌,呈现独特的景观。仙都风景名胜区是280个国家5A级旅游景点之一,已经吸引了众多游客。自宋朝(960-1279年)以来,文人墨客对仙都的旖旎风景赞不绝口。

缙云县在春秋(公元前722-481年)和战国时期(公元前475–221年)被认为是三大神话之中黄帝的所在地。河堤上矗立着世界上最高的石柱鼎湖峰,高170多米。这里的黄帝祠宇经常被用于祭祖,并从2011年被列为国家非物质文化遗产。在仙都景区发现的岩石书法碑文是该地区的另一个文化景点,共有石刻125件,最久远的2件为唐代作品。这些石刻因跨越了悠久历史,展现了多种多样的书法风格,具有重要的历史和艺术价值。

△ 场地全景鸟瞰 摄影:王子凌

在这个地区有3000多个被遗弃的小型石宕,直至今日,除了少数的例外情况,这些采石场都是在没有机器辅助的情况下手工开采的。DnA团队正在研究的9个石宕位于仙都风景区的一个山谷中。该项目旨在改善生态环境,支持地区发展,也为当地居民和游客创造了社交与文化的场所。经过改造和再利用的石宕将成为公共基础设施的一部分,把可以追溯到1000多年前的历史遗产和民俗文化并置成为新的语境。

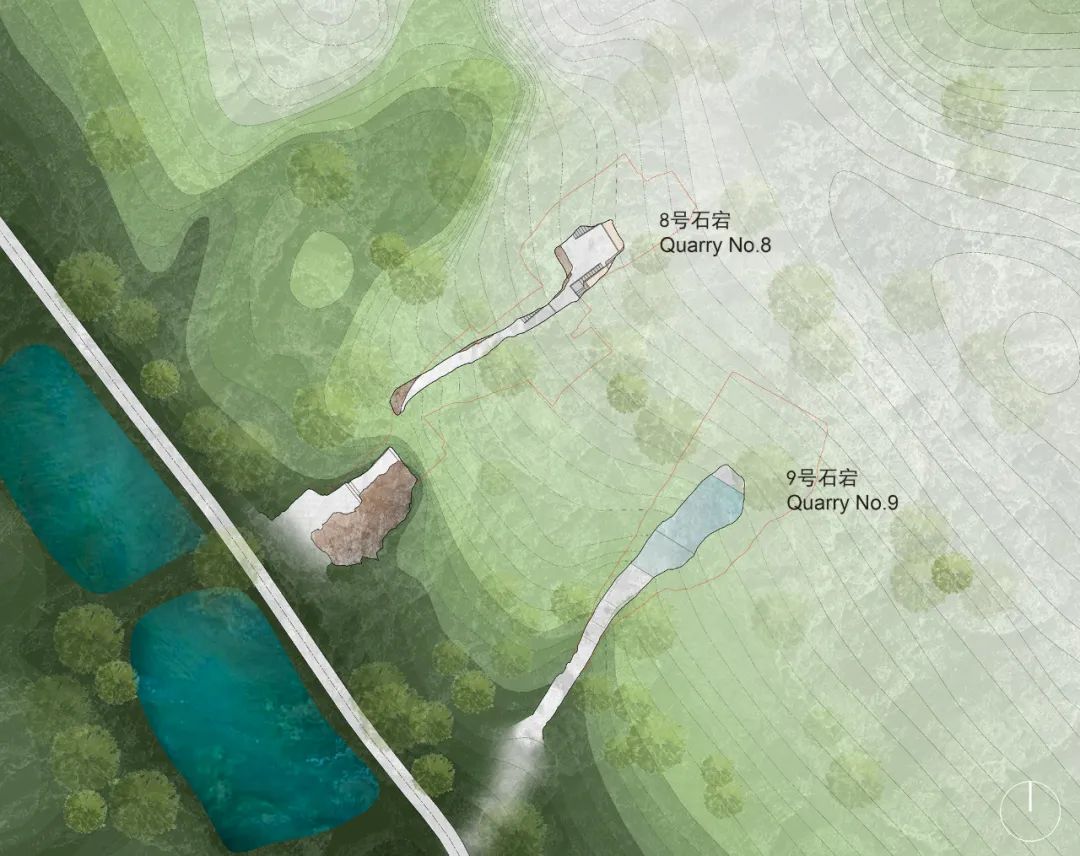

△ 石宕分布示意 ©DnA建筑事务所

潜在价值

凝灰岩是一种全世界普遍可见的火山岩,其颜色可以从灰色到黄色、棕色、红色到鲜红色,在该地区已经开采了1000多年。这些岩石在当地被用作凿制的砖石或用于建造和石雕的材料。由于小型家庭作坊式开采的生态影响,当地采石业走向没落,其闲置遗产也成为一种消极资源,似乎没有被开发的潜力。石宕被弃置多年甚至数十年,因为岩层会一次又一次地坍塌,再利用这些石宕还需要清理碎石和加固岩石。毕竟,在选择可以更新的区域时,安全是决定性的指标。

△ 改造前的2、3号石宕 摄影:王子凌

岩宕中的空间都各不不同,它们被各自的采石方式随机塑造。根据石头的质量,有些是自上而下开采的,有些则从山的中间向上或向下开采。这就造成了向外或向上破开的错综复杂的空间序列,如今可以带来巨大的空间潜力。

△ 改造前的4号石宕 摄影:王子凌

本地资源

系列改造中有一个共同的特征,就是都通过简单并且尽可能小的干预来实现。一方面保留原始特征,另一方面,设计促进了可持续的、面向未来的发展,改善了原本紧张的生态系统。

△ 施工中的8号石宕 摄影:缙云仙都风景区

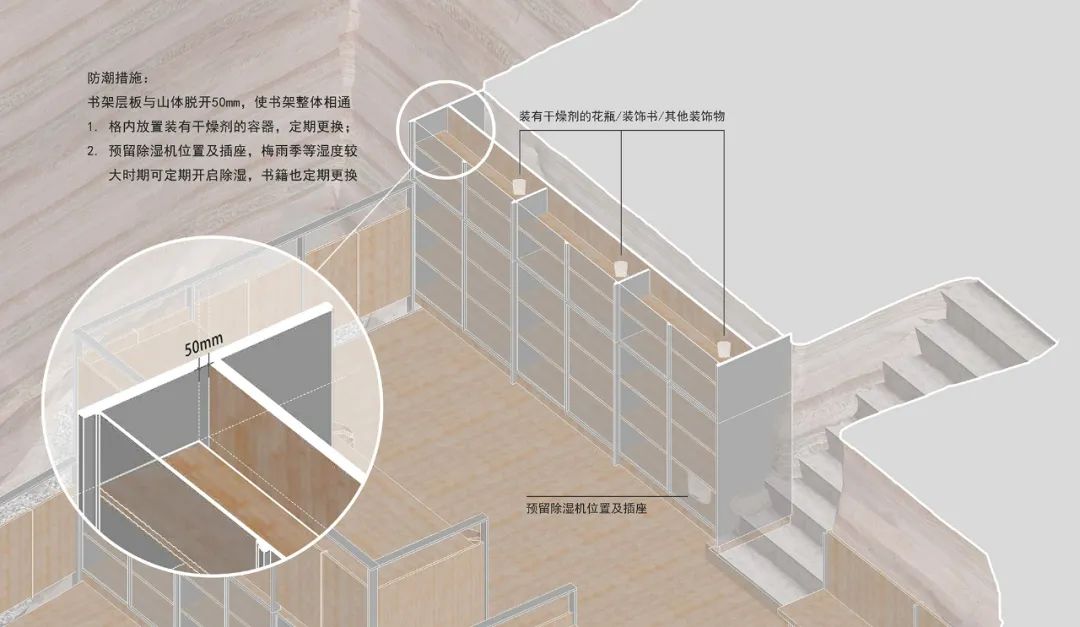

所有地方的组装细节都是相同的,混凝土仅仅用于必要的安全加固,扶手由钢带制成。书架和栏杆的填充材料由压缩形成的竹楠木制成,相较于常见木材,其更适合于当地气候。

观念化的立场和对当地资源的利用决定了这些措施方式,这种小心谨慎的策略符合当地需求,对自然资源的开发而遗留的消极遗产,也将转换为乡野大地上的希望象征。

△ 施工中的8号石宕 摄影:王子凌

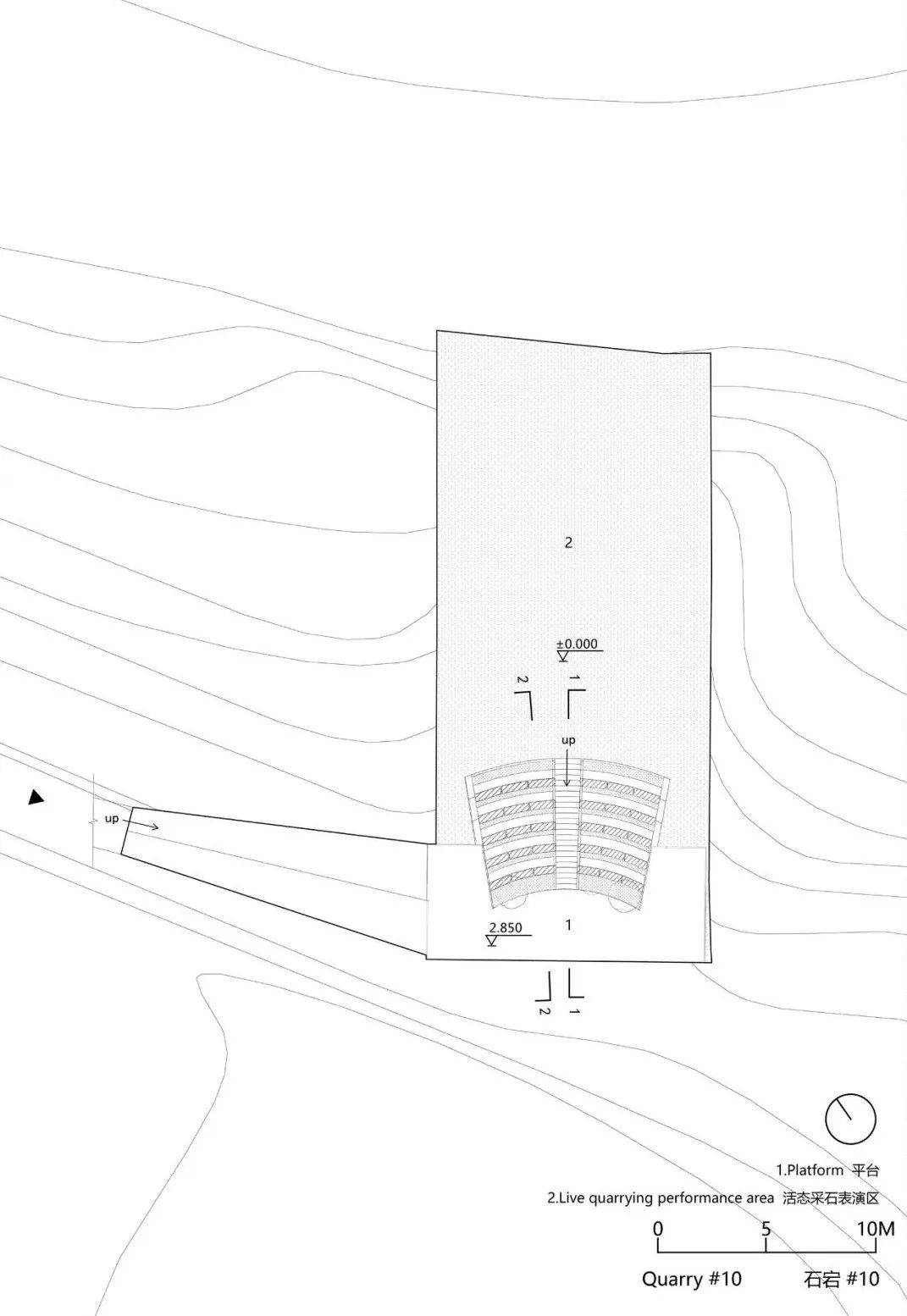

10号石宕:现场采石表演

石宕组团里的第一个石宕,被编号为10号石宕,位于道路的西侧,是通往其他石宕的出发点。其周边植被繁茂,由于采石开发,它几乎是一个面朝天空的矩形区域,在午后,三面围合的石宕正面受光。

△ 施工中的10号石宕 摄影:缙云仙都风景区

△ 10号石宕 摄影:王子凌

当地石匠可在石宕中向观众演示活态采石,这种长期主导影响该地区的产业和技艺现已逐渐消失。

△ 活态采石 摄影:王子凌

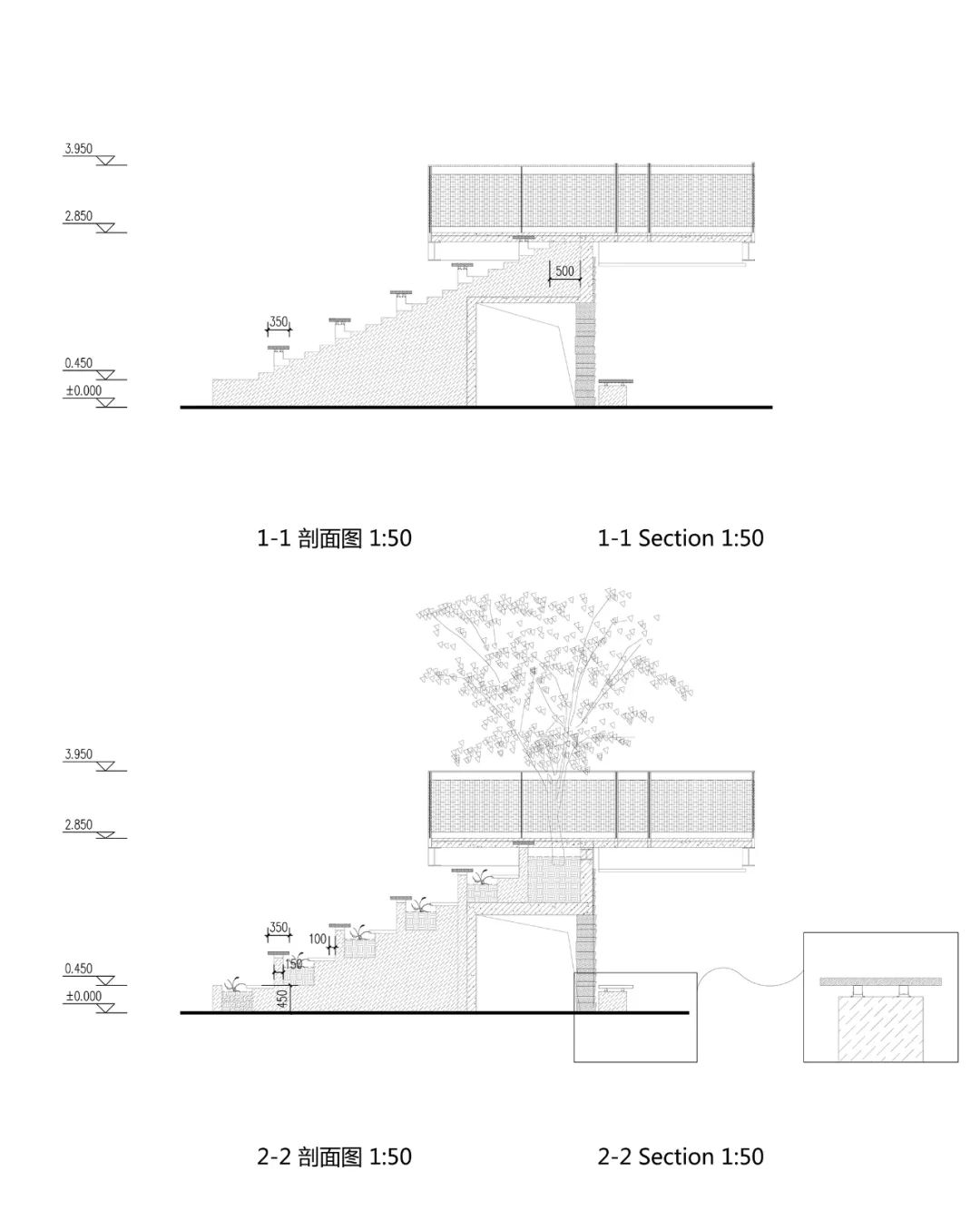

植被蔓延至石宕的上边缘。为了防止高空坠物,宕口的植被被移除,边缘也被固定,这一措施在其他石窟同样可见。入口的坡道通向了一个近三米高的观景台,弧形观众席向下延伸至采石场。观景台上,观众可以观看表演或俯瞰周边风景,平台下则是一个放置开采工具的储藏间。观景台用当地的石头建造,中央的平台被踏步隔开。10号石宕的小路可通向北侧80米处的9号石宕。

△ 10号石宕 摄影:王子凌

△ 观景台 摄影:王子凌

△ 观景台下方空间 摄影:王子凌

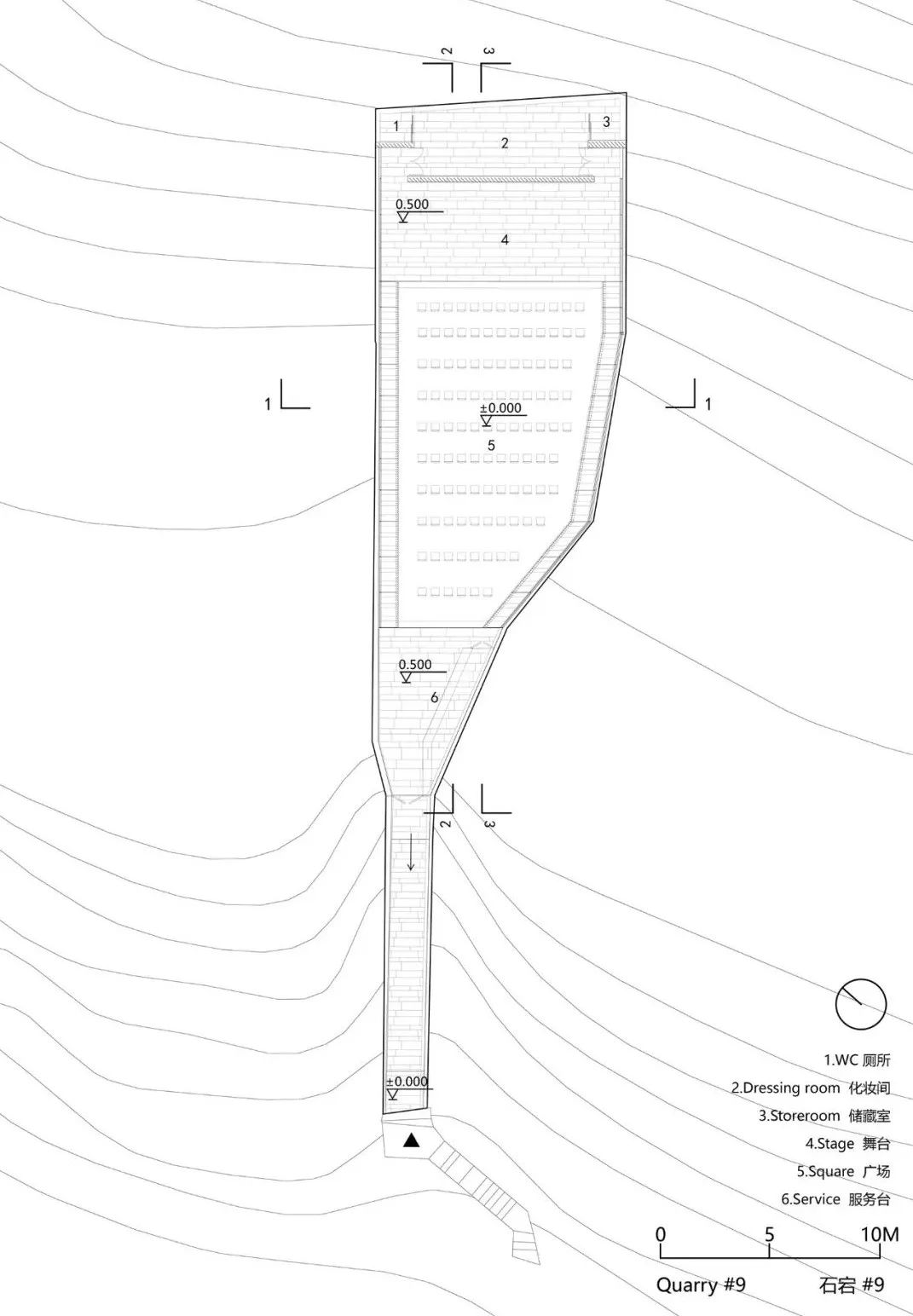

9号石宕:舞台空间

9号石宕就像用一把利刃切割过岩石一样,在狭窄的入口后扩展成了一个近似于矩形的区域,内部呈锥型向上,就像一个陡峭的倾斜屋顶,狭窄的裂缝间洒进阳光。

△ 9号石宕 摄影:王子凌

这个石宕是自上而下开采的一个典例,但不同于顶部手工开采的形状,石宕底部可以看到机器挖掘的部分。机器的使用使得墙体的底部近乎垂直,而顶部人工开采则呈现出了圆锥形。

△ 9号石宕 摄影:王子凌

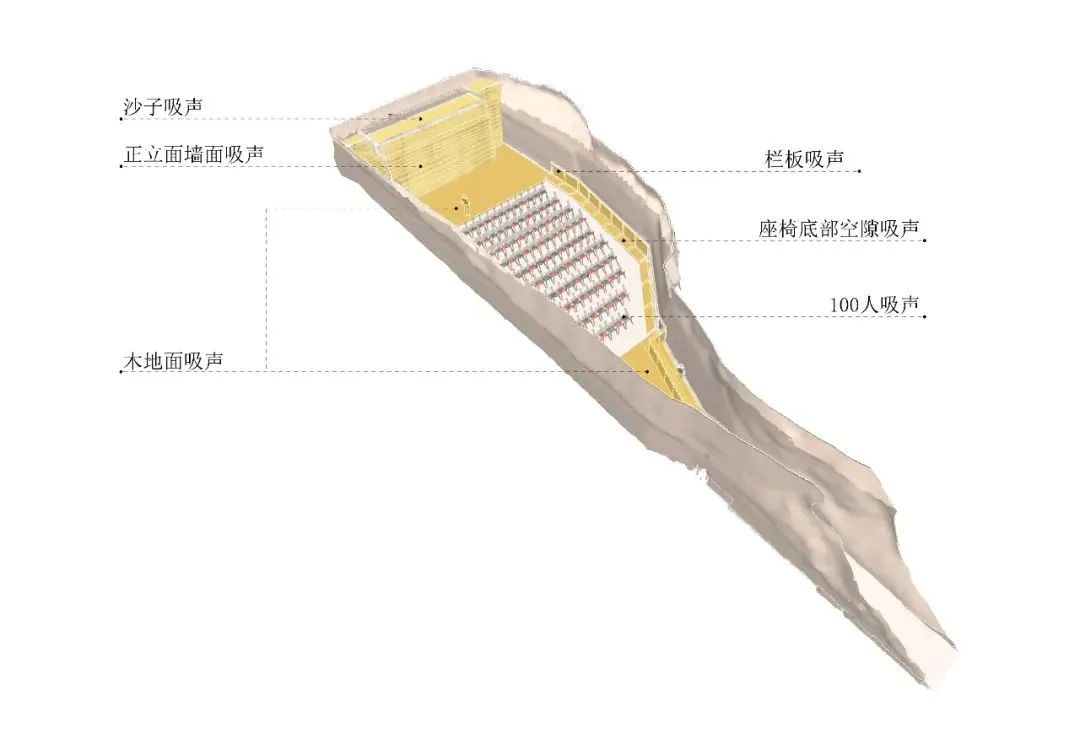

采石过程中偶然形成的后部部分,其覆盖的教堂形空间具有良好的声学效果。在进行了各种测试后,地板、侧栏杆的面板和吸声措施使场地的声学环境得到改善,方便空间多功能使用。

△ 吸声材料分析 ©DnA建筑事务所

△ 石宕空间的多功能利用 摄影:王子凌

原本优异的声学条件加上后期技术的优化,使这里更适用于讲座、表演或上演传统的婺剧(地方特色剧目),同时可以吸引当地观众和游客。巧妙的照明设计,营造出一种节日气氛,强调了空间的性质,并突出了雄伟的、带有自然裂纹的石窟墙面。

△ 婺剧表演现场 摄影:王子凌

下雨时,雨水会在内部中央的下沉处聚集,水面反射出周围的环境;在光的照射下,水的波光映射在墙面,而滴水声则提供了一种别样的声学体验。

△ 中央下沉处汇集的雨水 摄影:王子凌

8号石宕:书山

8号石宕的入口距离9号石宕仅几米远,石宕内部的不同平台被利用,成为阅读、学习的场所。这个空间向山谷中延伸约50米,净高度接近40米。洞穴形态也是从上部往下方手工开采的结果。侧向平台展现出采石的截断层。采石禁止后,石宕里这些被废弃的采石区块就构成了一个随机的内部空间地形。

△ 8号石宕入口 摄影:王子凌

△ 山谷中的8号石宕 摄影:王子凌

石宕附近曾经是古代文人聚会雅集的地方。唐代诗人韩愈有云:“书山有路勤为径。”相关的文化内涵也让8号石宕成为主要空间,中国每一个学子都能意会的传统人文教育理想,被转译铭刻在这个空间的场景里。

△ 8号石宕 摄影:王子凌

△ 8号石宕防潮分析 ©DnA建筑事务所

△ 8号石宕 摄影:王子凌

室内的横向石阶超过5层,高达12米,需要一定努力才能攀登。平台可通过楼梯到达,设置有书架和学习的地方,让访客可以沉浸在石刻和书法的世界里。就像是攀登知识的山峰一样,这些书房平台在梯道上层层展现,通往顶层。

△ 阶梯 摄影:王子凌

△ 平台 摄影:王子凌

10号、9号和8号石宕已于2022年春季完工,其他石宕仍在建设中。

△ 10号石宕夜景 摄影:王子凌

△ 9号石宕夜景 摄影:王子凌

△ 8号石宕夜景 摄影:王子凌

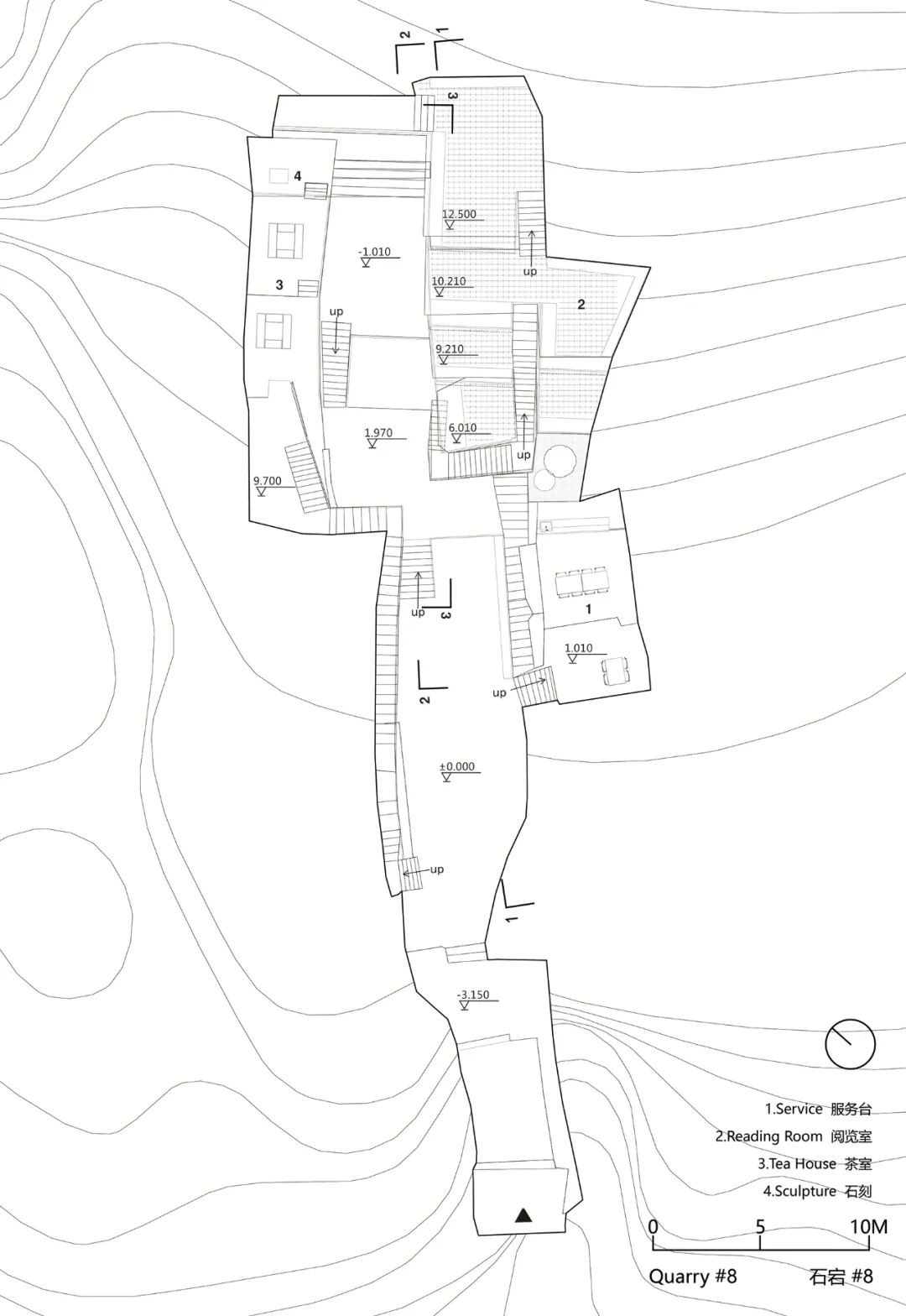

设计图纸 ▽

上下滑动浏览

△ 8、9号石宕平面图 ©DnA建筑事务所

△ 8号石宕平面图 ©DnA建筑事务所

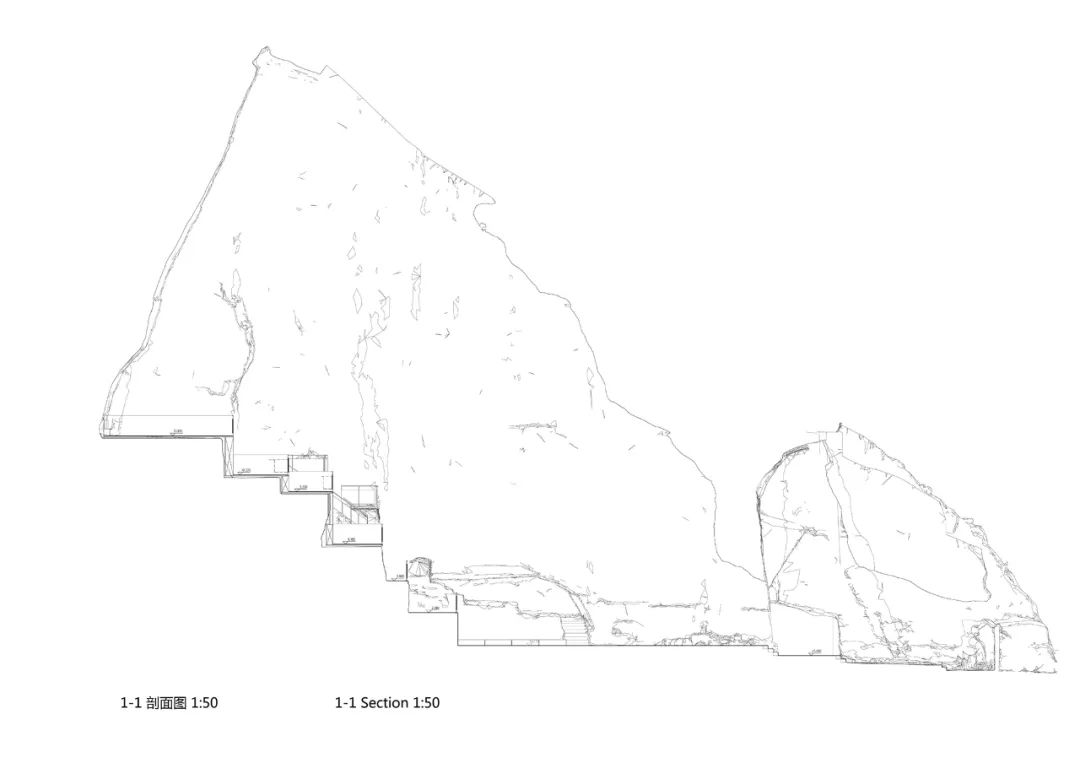

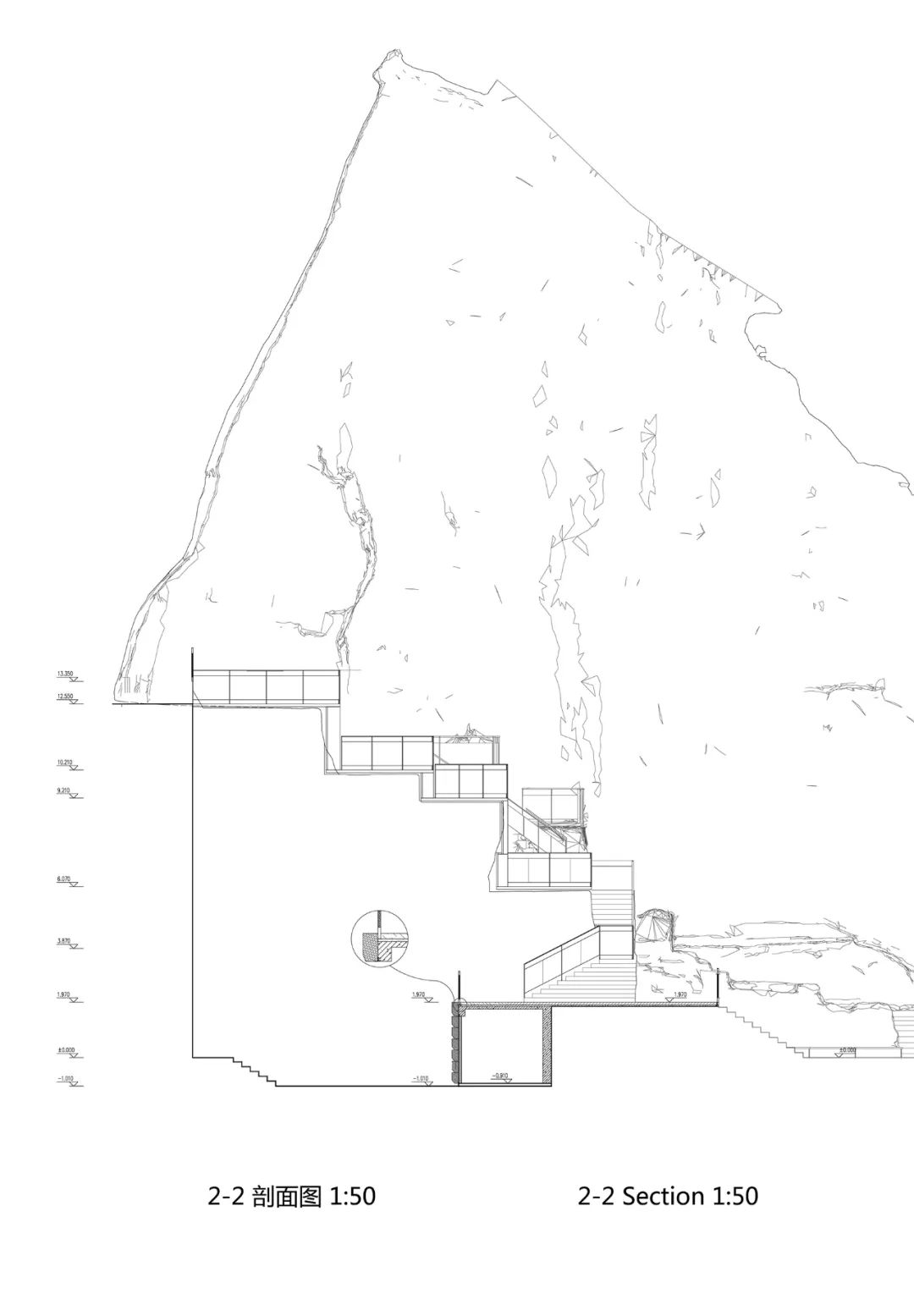

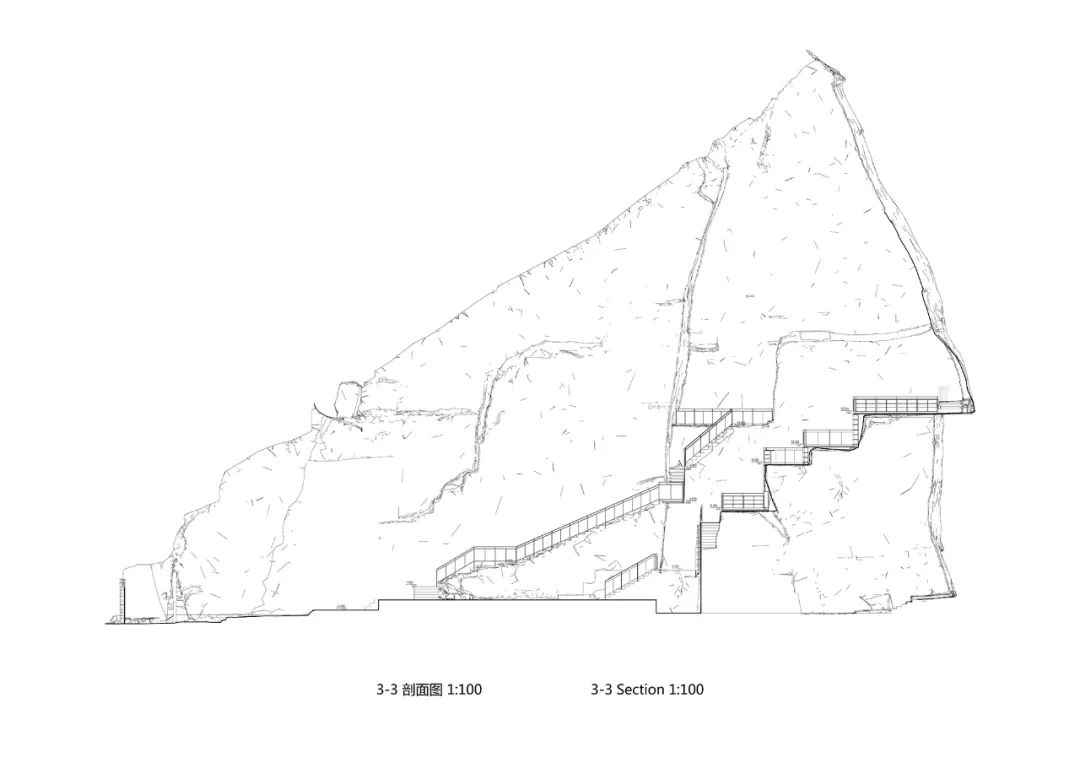

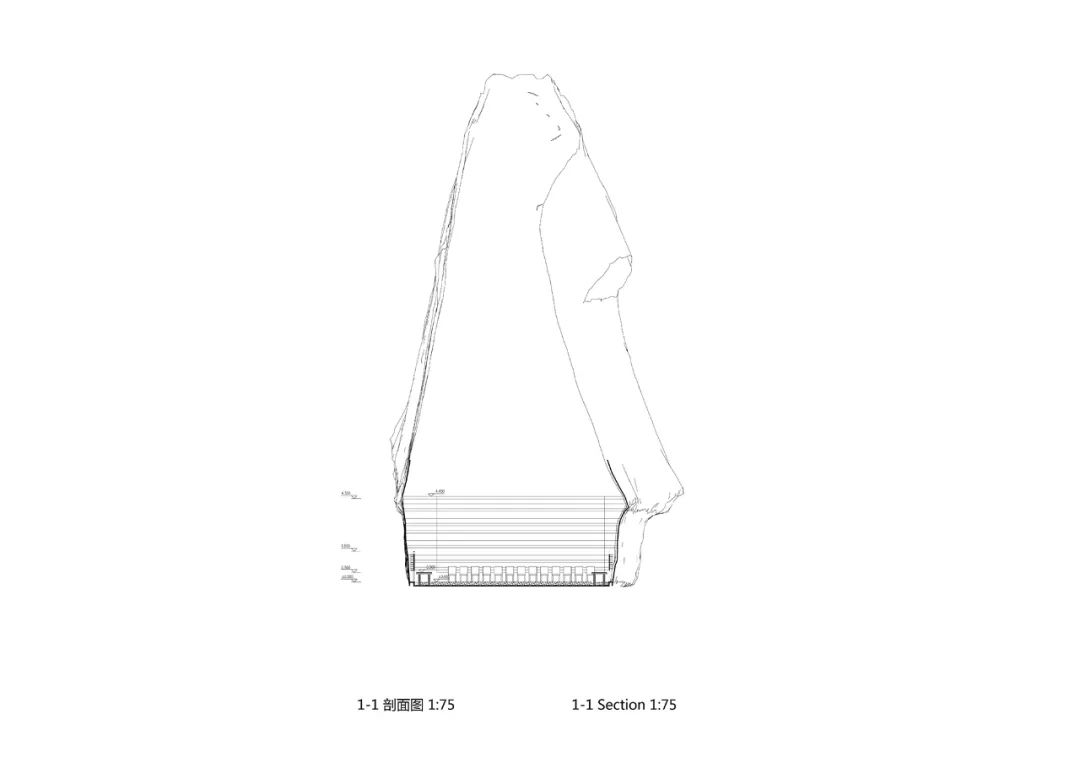

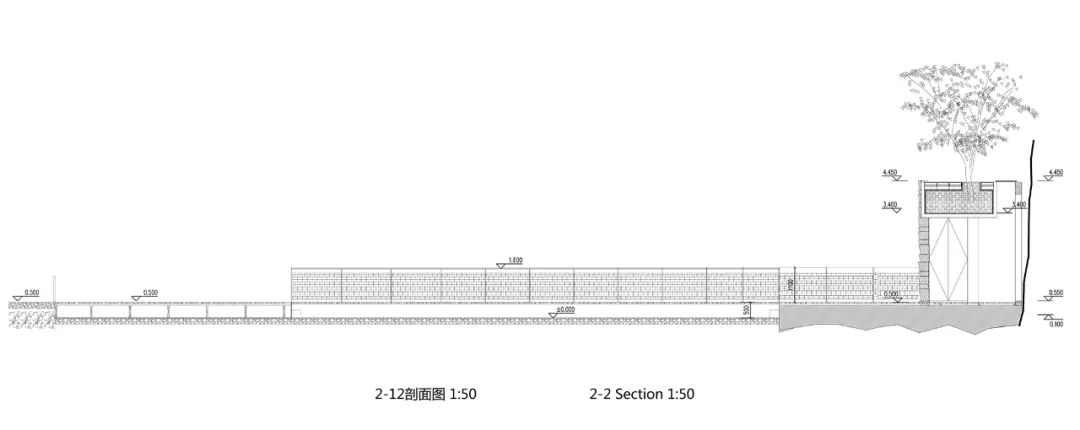

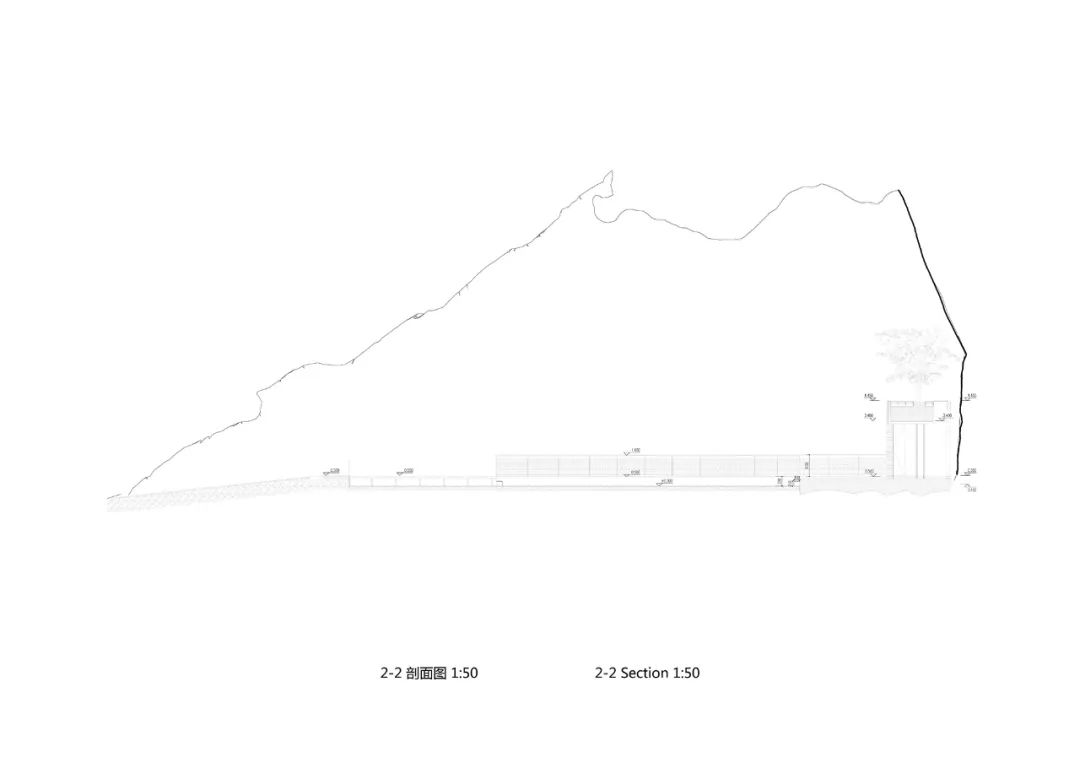

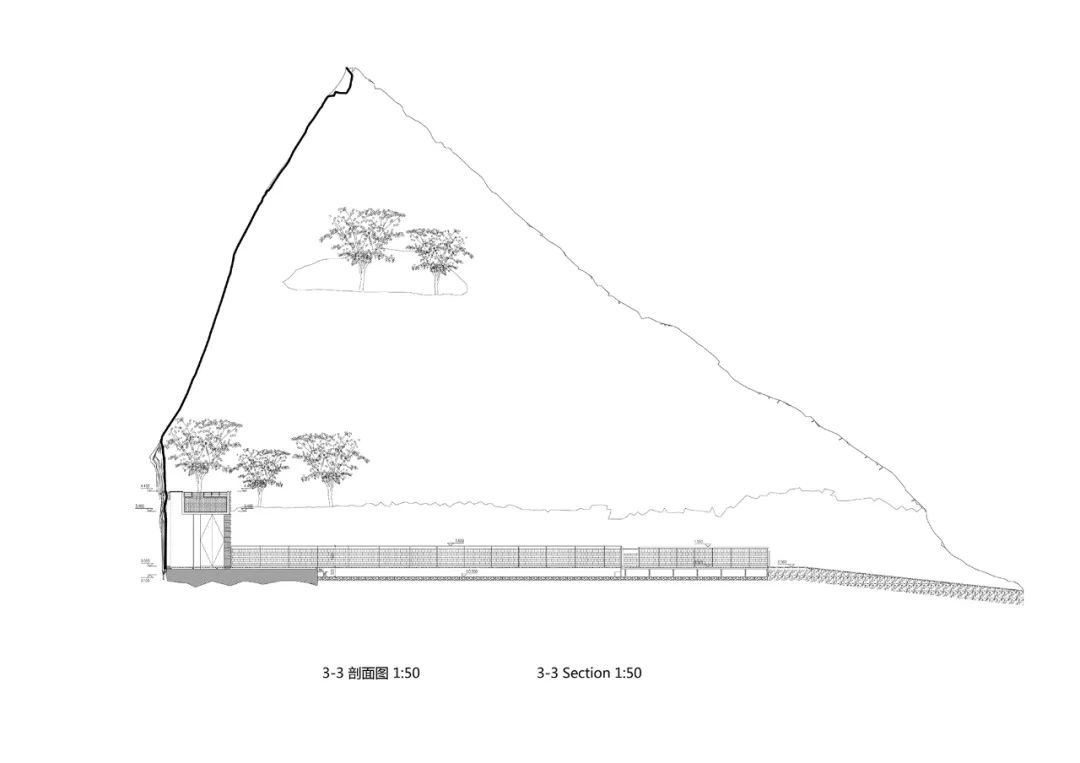

△ 8号石宕剖面图 ©DnA建筑事务所

△ 9号石宕平面图 ©DnA建筑事务所

△ 9号石宕剖面图 ©DnA建筑事务所

△ 10号石宕平面图 ©DnA建筑事务所

△ 10号石宕剖面图 ©DnA建筑事务所

完整项目信息

项目地点:浙江省丽水市缙云县仙都街道

业主:缙云县文化旅游发展投资有限公司

设计单位:DnA_Design and Architecture

照明设计:清华大学建筑学院张昕工作室

声学设计:燕翔,清华大学建筑声学实验室

可持续生态环境设计:林波荣,生态规划与绿色建筑教育部重点实验室(清华大学)

安全评测:浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司

加固设计:浙江大学建筑设计研究院有限公司

建筑施工方:锦鸿建设有限公司(丽水山居乡创建筑规划设计有限公司)

加固施工方:浙江省隧道工程集团有限公司

摄影:王子凌

10号石窟

项目功能:石窟采石展示/文化

设计时间:2021.06 - 2021.09

施工时间:2021.09 - 2022.01

9号石窟

项目功能:剧场

设计时间:2021.06 - 2021.09

施工时间:2021.09 - 2022.01

8号石窟

项目功能:石窟书房/阅览/石刻拓本展示

设计时间:2021.06 - 2021.11

施工时间:2021.11 -2022.03

详情链接

[1] https://www.world-architects.com/en/architecture-news/reviews/quarries-as-spatial-resource

视觉 / 李茜雅 校对 / 李博超

本文由DnA_Design and Architecture授权有方发布。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

上一篇:尼康中国首家直营店:石库门里的“叠层历险记” / LUKSTUDIO芝作室

下一篇:扎哈遗作正式启用:BEEAH集团新总部,沙漠中的“人造沙丘”