死亡,总让人觉得严肃而沉重,夹杂着痛苦与别离。也许我们都应该上一节生死之课,去看看世上这些美丽的墓园,在生死之间找到一点平静和安慰。它们伫立在那里,超脱世俗,超越现实,将亡者送到来世。

现代建筑史上,有四座墓园被反复提及;两座来自北欧,两座来自南欧。建筑师用独特的设计语言,诗意地表达出对景观与建筑、生命与死亡的理解。四位建筑师,死后亦分别葬在自己设计的墓园里。

穿越变幻山峦,触摸树和水仙,尽管暴风肆虐,当我们最终来到这些墓园,忧愁像风般耳语,而后逝去。

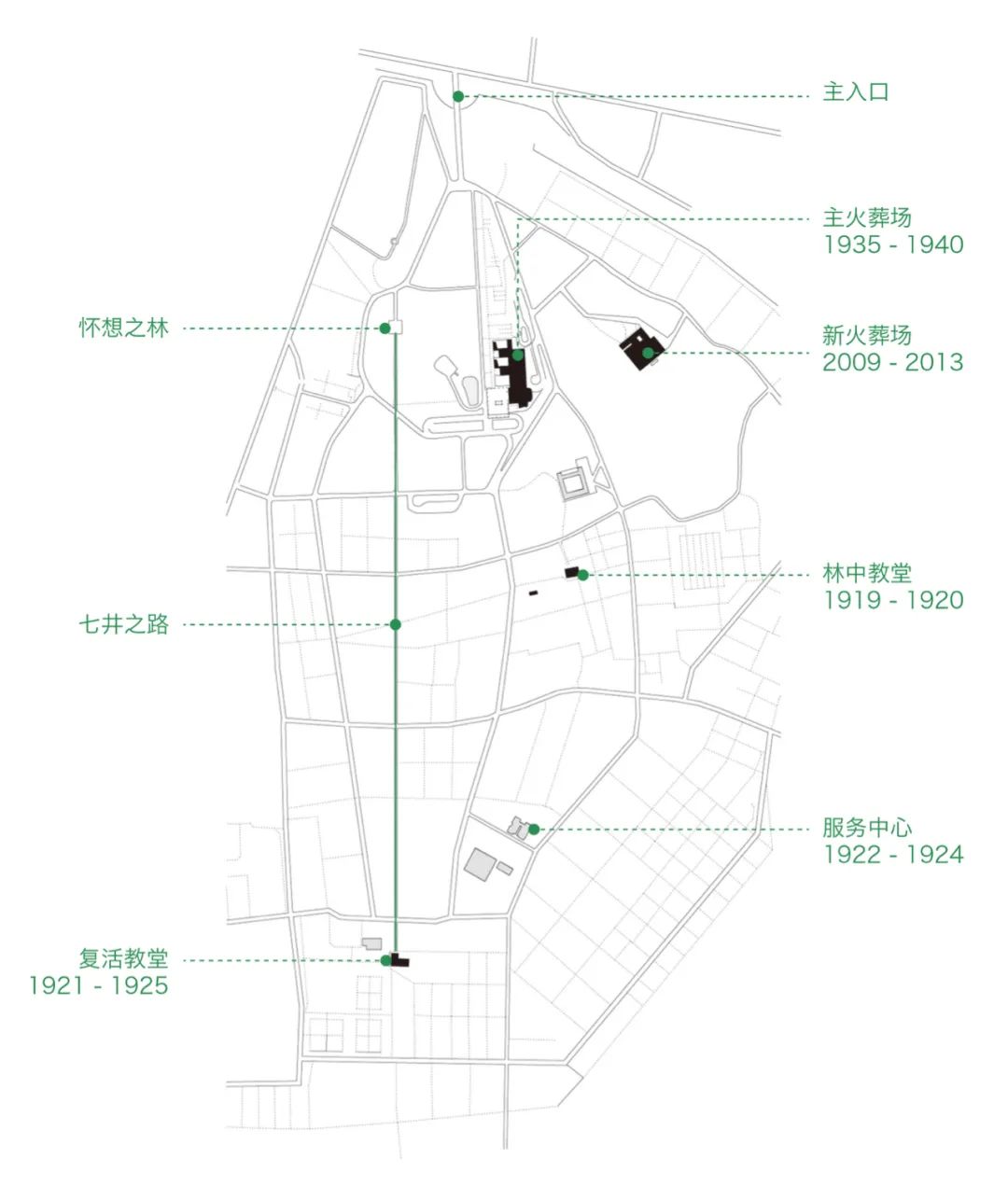

斯德哥尔摩林地墓园始建于二十世纪初,贡纳尔·阿斯普朗德( Gunnar Asplund)与西格德·莱韦伦茨(Sigurd Lewerentz)合作赢得了设计竞赛。1914年竞赛方案完成,1917年开始建造,直到1940年墓园正式对外开放、投入使用。设计者之一阿斯普朗德同年去世,葬于墓园之中。

当时的墓园设计普遍追求一种象征性,以19世纪英国花园为原型创造一系列以生和死为主题的园林空间。而年轻的阿斯普朗德与莱韦伦茨选择另辟蹊径,他们尝试通过结合古典的精神和北欧的自然环境,创造一种新的墓园空间类型。

墓园的力量蕴含在景观之中,这是阿斯普朗德和莱韦伦茨赢得竞赛时形成的想法。他们保留了大部分场地中原始的地形和植被,并在其中设置了一系列仪式性场所。

场地的轴线没有跟主建筑形成直接的关系。由场地最高处的冥想之丘(The Meditation Grove)至墓地深处的复活礼拜堂(Chapel of Resurrection),形成了一条视线通贯的长轴,名为“七泉之路”(Seven Springs Way)。通过桦树、松树、云杉三种不同体量的树木的配置,在这条主轴线上营造出一种渐进的庄重氛围。另一条轴线由林地教堂(Woodland Chapel)出发,与主轴线形成一个不对称的十字。

位于场地高点的冥想之丘无疑是墓园的一个高潮。而倒影池如同序曲与高潮间的过渡,这个长形水池将散落在几个方向的元素组织在一起,形成一种新的秩序。

通过对古代文学与建筑的微妙参考,墓园里的建筑与景观,有一种真实意义上的出生和重生。“你必须去看它很多次,而且要在不同季节里看,才能了解到它的不同方面。”[1]

延伸阅读

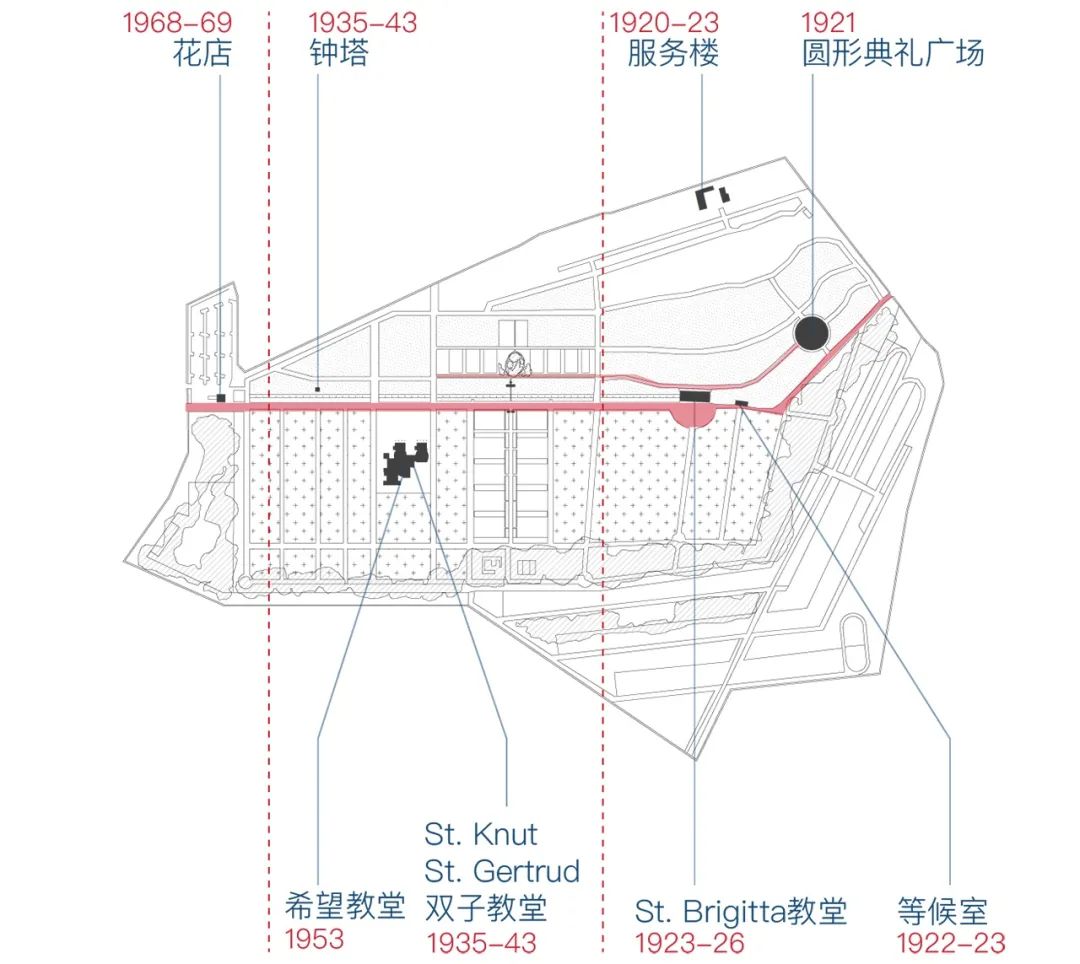

以“山脊”为题,融规划、景观与建筑为一体的马尔默东郊墓园,是跨越了瑞典建筑师西格德·莱韦伦茨50年职业生涯、凝聚其各阶段设计精粹的作品。

相比于与阿斯普朗德合作设计的林地墓园,马尔默东郊墓园的整体景观规划并没有那样精彩的地形变化,而是尽量减少对原有地形的改变。墓园的东、南、西面以宽阔的树林种植带隔开已经规划好的居住区。从南侧居住区进入墓园,要先穿过一片草地,再穿过一片树林,生者和逝者的世界被拉开了一段距离。被树林包围的墓园也更加静谧,城市的杂音被过滤,只能听见树顶的摇曳和飞鸟的振翅。

山脊将墓园分成两部分,北侧的墓地排成列,随着地形起伏;南侧相对平坦,墓园被分割为小单元,每个单元都被厚厚的灌木围合,成为相对闭合的空间。沿山脊南侧辟出主路,另一条道路顺着山脊平坦的顶部,与之呼应。单体建筑被沿着这条东西向的主路布局。

墓园里有着莱韦伦茨最后的建筑项目,于1969年建成的花店。花店定义了墓园西入口,它的姿态像一个谦逊的看门人,守望着墓园,迎候着来为逝者献上鲜花的扫墓者。

通过营造一个无法进一步简化的形体,使空间的纯粹性达到极致,衬托主角花的复杂性。同时又故意强调构造感,不使建筑过分抽象。温情而有力,精妙而粗野,复杂而简洁,古典而现代,这是莱韦伦茨的句点。

延伸阅读

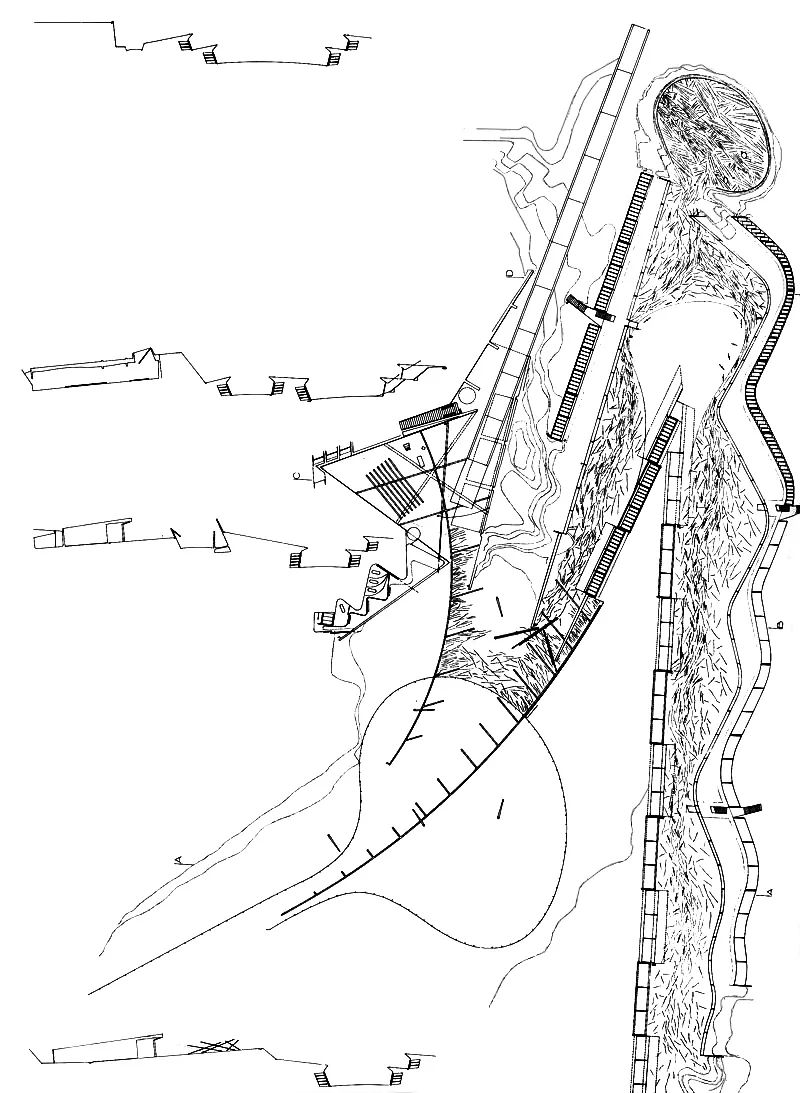

伊瓜拉达墓园由西班牙天才建筑师恩里克·米拉莱斯(Enric Miralles)与第一任妻子、同为建筑师的卡梅·皮诺斯(Carme Pinos)合作完成。在45岁英年早逝之后,米拉莱斯也葬在墓园内的一角。

墓园主要分为三个部分:入口处一个由石块和半球型山包组成的大地景观,石头被摆放成一个不断向内旋转的螺旋线,让人想到了罗伯特·史密森(Robert Smithson)经典的螺旋造型大地艺术。剩下两部分则是墓园的主体:一个依据地理走势而建的墓群和一个位于高位的小型礼拜堂。

结合墓地的功能需求以及山体逐层下跌的地理特性,公共性最强的小礼拜堂被置于场地的最高位,同入口面相接,有助于殡仪车等机动车辆停靠和人流疏散。小礼拜堂一侧藏有一个服务性质的房间,房间主体切入山内,仅在屋顶上开了一条细长的窗。

主体墓群则位于下面两层,上层单边布置,下层墓穴则为双边布置,中间为步道。整个墓穴区域同入口的广场通过一个下行的坡道直接相连。这条步道在场地的尽端被放开,转化成一个椭圆形的广场。广场的外轮廓并没有设置用于存放骨灰的壁龛,而是将山体直接暴露出来。整个墓群如同是一个由人工挖成的峡谷,高度上的变化有助于墓地同周边工业环境相分离,更易形成肃静的氛围。

彼得·布坎南(Peter Buchanan)曾形容步道和两侧的墓群如同是“一条蜿蜒而下的河流与两侧冲击出来的河岸”。沿山而建的形式和曲折的步道,让墓群宛如一条“生命长河”。铺地由凌乱的旧火车铁轨枕木和水泥构成,仿佛就是那些逝去却依旧不知归途的灵魂。

在传统的欧洲城市中,墓园一直是城市的重要组成部分。在古罗马时期,人们就已经将墓穴集中布置于人们离城的道路两旁。刘易斯·芒福德(Lewis Mumford)认为,人类将墓穴聚集是早于人类群居生活的,“死者之城”甚至有可能是城市的雏形。

在伊瓜拉达墓园中,我们需要借鉴“死者之城”的隐喻来理解建筑师对墓群区域的处理。首先,不同于传统墓园两排壁龛相对紧凑的间距,伊瓜拉达墓园底层两侧壁龛之间的步道尺度接近于城市街道。其次在材料上,壁龛和墓穴均由混凝土浇筑而成,即便是直接暴露的山体,亦被金属网和石头做成的围护面包裹起来。两种材料不难让人联想到城市中的住宅与城墙。整个区域虽然处于自然之间,但却如同城市般人工化,尽端空间被刻意放大,有着城市中心广场的即视感。

延伸阅读

布里昂家族墓园是凝聚了意大利建筑师卡洛·斯卡帕一生设计手法和理念的集大成之作。墓园位于意大利的北部小城圣维托,占地面积约2200平方米,1968年布里昂夫人为纪念其亡夫而委托斯卡帕设计。项目至1978年建成,斯卡帕本人于同年逝世,也最终长眠于此。

布里昂家族墓园无意开解生死之谜,它本身就是个谜,是萦绕的记忆,唤起人们对亡者之境和彼岸之旅的想象。墓园在村子原有的公墓后面围成一个L形,里面有数座家族纪念碑。斯卡帕像做浮雕一样在这片平坦的土地上雕刻出一系列沟渠、蹊径、平台和水池,散落其间的石棺形态奇异而抽象,如同硕大的护身符。露出水面的混凝土墙已经风化,像被湮没的考古遗迹。礼拜堂和布里昂夫妇的拱顶墓室在场地中被旋转了45度。

墓园内部的基本布局策略是将主要路径贴近公墓一侧,并串联几个重要的建筑。两个出入口的位置可能是比较早确定的。一个位于公墓轴线的尽端。这条轴线的另一端是一条丝柏树林荫小路。

斯卡帕在方案的后期发展出通廊(Propylaea)的概念,通廊向路的方向探出,在态势上可以看做是一段延长了的道路。这段通廊的道路是隐蔽的,入口处种植了垂枝雪松,人需要拨开帘幕进入。通廊内部上方有一些空隙,使少量光线渗入,这使得整个通廊的光线来源以及视觉焦点都来自尽头的景框——由两个圆互锁组成的图形,天空与围墙被裁剪进来。通廊内部有75厘米的高差,通廊内部的台阶偏向一侧,暗示主动线在左手方向。当人走上去时,有种与右侧虚空并行的感受。

随着人的上升,景框内的景象也在变化,人可以看到更多的草地,然后是水道,并来到一个与通廊方向垂直回响着水声的廊子。廊子左右各有一个开口,左边连接拱顶墓室,右边连接冥想亭。在另一地块上,布置着父母墓室、礼拜堂、丝柏树园以及另一个出入口。这几个元素的位置关系在方案过程中一直在变化。最终丝柏树园占据了尽量多的面宽,用较小的面积给人一种从林中进入的感受。

和之前的作品相比,这个设计中的很多操作都不是寻常的状态。到达两座墓室的动线并不“舒适”,需要穿过草坪或是弯下腰。让人不由地慢下来,小心翼翼起来,于是更加细腻的感知被唤醒。对于光线的处理也很特别,在昏暗处使用抛光抹灰、彩色马赛克以及金属片,反射着被阳光照射到的地方,制造出带有一丝欢愉的幽冥。

斯卡帕曾坦言:“这是唯一一个我可以带着愉悦的心情回去看的项目,因为我觉得我捕捉到了这片乡间的氛围,也是布里昂夫妇想要的,每个人都怀着愉悦的心情来到这里,孩子们追逐嬉戏,狗围着跑——所有的墓园都应该如此。”

延伸阅读

注释:

[1] 林中墓园:建筑师的灵感之源,Tony Fretton 文,龚晨曦 译。

本文编排版权归有方所有。图片版权归摄影师或来源机构所有。若有涉及任何版权问题,请及时和我们联系,我们将尽快妥善处理。联系邮箱:info@archiposition.com

上一篇:经典再读141 | 巴黎大学城瑞士学生公寓:机器与自然

下一篇:林璎为美国华人博物馆设计新馆,以七巧板为灵感来源