建筑学到底给人的生活带来什么不同?这不是一个简单的修辞学问题,而且也不仅事关审美(尽管审美,从其最广泛意义而言,一直发生着重要的作用)。罗马显然比罗切斯特或达卡更美,但对我们大多数人来说,罗马也是遥不可及的。建筑必须出现在我们身边——与其他艺术形式不同,不管我们想不想,建筑都会在我们身边出现。你想看一幅画,就必须走进一座建筑,参加现场演奏会或借阅一本小说也是如此。其他艺术形式可以看作是被动的,建筑则有侵略性:它们时时刻刻将我们包围,不管是在家中、办公室还是公共场合。它们无所不在,却常被忽略。我们未曾注意到它的存在,它却能让我们感觉舒适或不适,这一切都取决于它自身的品质。

康所意识到的一件事,在他脑海里、写作中和设计过程中不断强化,就是建筑不仅存在于空间中,也存在于时间中。当年歌德的名言——“建筑是凝固的音乐”已经被用滥了,变得空洞无义。但对康来说,建筑之所以像音乐,恰恰因为它不是凝固的。他经常把建筑方案跟乐谱相比较:图纸上的线条不是艺术作品,而是一系列形诸纸面的建造指南,最终将为一个艺术作品赋予形式,无法预料、不可复制。这种不可预测性、运动性、流动性和交谈的快乐,体现在他全部的作品中。康最好的建筑无疑都进入了艺术的殿堂,而且若要真正检视,务以身体穿行其中。必须在康完成的作品中漫游,你才能探索他预留的种种路径,体会到光线、阴影、重量和宁静,感受康通过空间传达给世人的种种。

这也是为什么本书在接下来的篇幅中,一边记录康的人生和事业,一边刻画了一系列“现场感受”,仿佛带着读者漫步于康的建筑中。本书所选的五个项目——沙尔克生物研究中心(the Salk Institute for Biological Studies)、金贝尔美术馆(the Kimbell Museum)、菲利普·埃克塞特图书馆(Phillips Exeter Library)、孟加拉议会大厦(the National Assembly Building of Bangladesh),以及印度管理学院(the Indian Institute of Management)——都是康在生命的最后15年中完成的伟大作品。这是康那缓慢生长的职业生涯的自然呈现:最高的成就出现在终点。这些建筑本身既属于我们的时代,又不属于任何时代,它们永远定格在建成的那一刻,却因此而脱离了康本人的编年史,成为本书中五个彼此独立的乐章。

建筑静止,人在其中漫游,那种感觉就像舞蹈,任何静态的印刷品都无以传达,无论是文字描述还是照片。但即便是受到印刷品的限制,努力去传达这种动态的感受依然是值得的,因为那正是康的个人成就的核心部分。路易斯·康的建筑不是天际线上的美丽图画,而是人在生命中遭遇的空间事件,有鉴于此,不仅他的同事们,即使是我们这些普通人也能领略他的作品,并被其深深触动。

如康所知,建筑在时间中还有另一种存在方式。建筑可以被摧毁,但总有一些跨越了百年、千年而得以幸存,出现在我们面前。如果我们足够幸运,它们将以完整的面目、或至少接近完整的面目,向我们展露它的本质。

康极爱古代作品,像罗马的万神庙或帕埃斯图姆(Paestum)的希腊庙宇,它们都有一种奇怪的属性:同时属于历史与现实。它们直击我们对纪念性的感受,同时说服我们,一些人造的事物,一些大于个体生命但同时介入每个个体生命的事物,可以世代永存。伟大的建筑、了不起的构筑物,有时会让我们感觉,已经逝去的尚可复生。毫不夸张地说,最伟大的建筑拥有一种魔力,能够逆转时间箭头的方向。

他累了,他还不习惯意识到自己的疲乏。一直以来,他以精力旺盛为人所知。他能整夜工作,一早汇报方案,下午在飞机上跟同行者进行连续五个小时的讨论,之后打个盹,就又元气满满了。他已经73岁,却一点都不觉得自己是个老人家。尽管他的身体已经衰老,臂膀和胸肌却依然像大学时期参加摔跤队时一样强健。他依然能够徒手把苹果掰成两半。他依然能够一口气奔上费城工作室的四段楼梯。他依然能够打动年轻姑娘——尽管只是偶尔——用他闪光的蓝眼睛。他习惯于将自己逼迫到极限、全部能力的极限。只有这样活着,他才觉得安心。

生命中的最后几个月往往是最为艰辛的。从1973年11月开始,康至少8次前往海外会见客户。回到家,他感觉自己身体极不舒服。艾瑟尔认为他“消化不良”,担心他吃坏了。苏·安偶尔从纽约回来,对妈妈说他看起来气色很糟糕。一天他去看望哈莉娅特和那撒尼尔,当晚那撒尼尔正在表演小提琴独奏,康突感身体不适,把哈莉娅特吓坏了,赶紧送他去看急诊。医生检查后认为他没什么问题:虚惊一场。于是他就继续按照时间表,推进他沉重的旅行计划。1974年1月,他前往达卡去签署事务所承接的孟加拉医院的项目合同。2月他前往伊朗,与丹下健三合作位于德黑兰核心区的占地12000英亩的新城规划。4月他计划拜会泰迪·柯莱克(Teddy Kollek),耶路撒冷的市长,讨论胡瓦犹太会堂(Hurva Synagogue)花园部分的设计问题。“我觉得必须前往耶路撒冷,在你的陪伴下,在胡瓦会堂的场地上,在现场的氛围中考虑整件事情……请在耶路撒冷等我,两个月以内。”

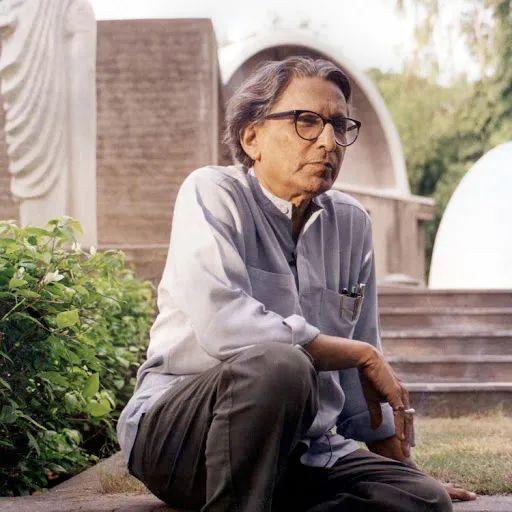

康在宾夕法尼亚大学教书,有一个星期的春假。利用这段时间,他来到艾哈迈达巴德(Ahmedabad),为福特基金会做了一个演讲,去管理学院谈了谈加建的可能,其余时间都跟他的亲密友人巴克利斯纳·多西(Balkrishna V. Doshi)在一起。他与多西在1958或1959年结识,从1962年开始一起工作,当时多西邀请他去自己的家乡艾哈迈达巴德设计并建造印度管理学院。在这位印度建筑师眼里,康绝非常人。“好几次他跟我说起印度的人民”,多西后来说,“我越听越感兴趣。不知怎么回事,他认为自己与印度人有亲密的关联。我真的感觉他来自于东方,比印度人还印度人……气质上,他像一位先知;他就是一位瑜伽行者。他一直在思考超过性的事,思考精神方面的事。”

3月的这次旅行,像以往屡次前往艾哈迈达巴德一样,康抽时间去看望多西的家人。他最喜欢多西的小女儿玛尼莎(Maneesha)。“康觉得她很特别,有毕加索的天才。他喜欢这样想问题,”多西评价道。那一次多西和夫人把小女儿所有的画作都拿出来给康看。结果康连续四五十分钟仔细看那些画,陷入那些错综复杂的线条中。看完,他把画分分类,给我们讲为什么他觉得这些好,那些不好。多西说:“对我而言无异于一次点醒。我之前从未发现这个人观点如此犀利,眼睛如此敏锐。”

一开始康计划星期五返程,那天是15号,这样星期六到费城,休整一下,还可以参加星期一的设计课。但最终他决定多留一天,完成跟卡斯特尔巴依·拉巴依(Kasturbhai Lalbhai)的会面。老人家是本地棉纺织厂的厂主,印度管理学院的幕后操盘手之一,其时年近90,可以说见一面少一面。“我必须见卡斯特尔巴依”,康对多西说,“周六走也没问题”。这样,在艾哈迈达巴德的最后一个下午,两人去卡斯特尔巴依家中喝茶。三人聊了聊印度管理学院的加建部分,康承诺五月份将带着图纸回来,或许是六月,总之完成德黑兰旅行之后立即着手推进。

“你下次来的时候,可从德黑兰给我带些腰果?”卡斯特尔巴依问。

“当然”,康回答道,“我不止给你带一盒,我给你带两盒,卡斯特尔巴依。你有什么想要的,我都能帮你实现”。

两人离开卡斯特尔巴依家,进行了关于艺术的冗长聊天,直到时间来不及了,多西催促康赶紧去机场,乘飞机去往孟买。当时多西聊过就算了,事后努力回忆,把对话尽量多地记录下来,以保留康的片言只语。但他能够准确想起来的很少,只有“发现的过程、快乐的源泉和闪亮的精神之光”。

版权声明:本文由译者金秋野授权发布,文图版权均归原作者所有。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。若有涉及任何版权问题,请及时和我们联系,我们将尽快妥善处理。联系电话:0755-86148369;邮箱info@archiposition.com

投稿邮箱:media@archiposition.com

上一篇:Silo Erlenmatt:由筒仓改建的多元文化场所 / Harry Gugger Studio

下一篇:方案揭晓!深圳湾超级总部基地将迎12新地标,谁家颜值堪称巅峰之作?