多年前,偶然间读到了作家、电影编剧米奇·格莱泽(Mitch Glazer)的这篇在新旧世纪交替之际,发表于文化时尚杂志《名利场》(Vanity Fair,1999年4月)的短文。其间在谈到辛德勒自宅时,作者是这样描述这栋建筑的:“国王路上的这栋住宅是为调情设计的”。迴异于建筑文本中常见的词语,这样的描写促使我试着从不同的线索,重新认识这件曾经十分熟悉的建筑作品,以及辛德勒和诺伊特拉这两位建筑师和他们的业主。不同于大部分关于建筑或设计的文字,作者格莱泽选择从生活切入,用生动且极具画面感的描述将上世纪初美国西岸的人物和文化氛围,轻松带到自上世纪末开始,被依旧时髦的“世纪中期现代主义”(Mid-Century Modern)浪潮冲击到的读者面前。译文中的注释均为译注,图片也是译者的选择。

——徐千禾

–

Genius And Jealousy

文 | 米奇·格莱泽Mitch Glazer

译 | 徐千禾

为什么鲁道夫·辛德勒(Rudolph Schindler)和理查德·诺伊特拉(Richard Neutra)这对加州建筑先驱者的合作关系最终变成了一场激烈的竞争?1925年,个性拘谨的诺伊特拉和他的妻子迪昂尼(Dione Neutra)搬进了鲁道夫和宝琳·辛德勒(Pauline Schindler)那栋带着颓废波西米亚气质的住宅,这为后来发生在两者之间的事业冲突以及其后西岸现代建筑的蓬勃发展埋下了伏笔。

理查德·诺伊特拉和鲁道夫·辛德勒的作品当下正达到一个高峰。时尚传播、广告宣传和专题影片常常使用他们设计的住宅作为拍摄背景。收藏家们在拍卖会上为他们设计的家具付出了创纪录的价格。从Wallpaper杂志到Gucci的家居用品,他们所创造的现代主义美学为文化中更具前瞻性的设计提供了灵感。在他们离世近30多年后,辛德勒和诺伊特拉的时代再次到来。

他们两人曾经是朋友,也曾相互为敌,更曾短暂地成为过合作伙伴(虽然他们唯一真正的合作,就是那件在日内瓦从未建成的国际联盟总部)。尽管两人并没有共同实现过一件像是AT&T大楼或是古根海姆美术馆这样大型的委托项目,但他们在美国现代住宅设计浪潮中所留下的遗产,仅次于他们的导师弗兰克·劳埃德·赖特[1]。他们那些建于1920至1960年之间最好的作品,既与时俱进,又经久不衰。他们如宣言般的理论著作,如辛德勒的“空间建筑”和“辛德勒屋架”,以及诺伊特拉的《通过设计求生存》等仍然激励着建筑师们。在诺伊特拉年轻学徒的圈子中,哈维尔·汉密尔顿·哈里斯(Harwell Hamilton Harris)、拉斐尔·索里亚诺(Raphael Soriano)和格雷戈里·艾因(Gregory Ain)[2]等人,仍继续丰富着世纪中期现代主义的设计;而辛德勒的思想则跨越了几代人,激发了史蒂文·埃利希(Steven Erlich)、弗兰克·以色瑞尔(Frank Israel)和新世纪建筑师弗兰克·盖瑞(Frank Gehry)[3]等人的想象力。

虽然诺伊特拉和辛德勒在奥地利出生并在那里接受教育,但是他们一起在好莱坞生活、工作直到离世,好莱坞是他们故事唯一完美的背景。

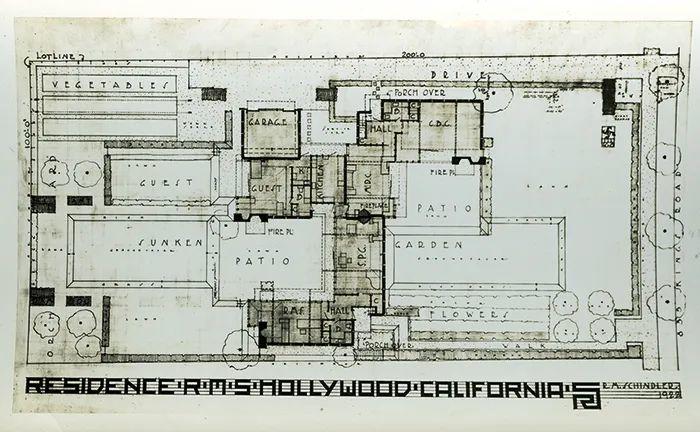

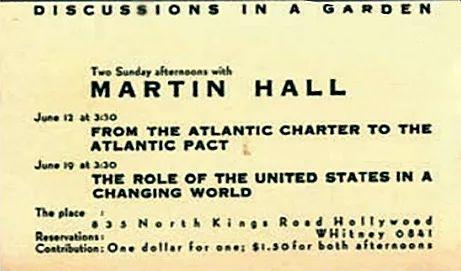

1922年,辛德勒和他前卫而狂放的妻子宝琳,在西好莱坞的国王路为自己建造了一栋住宅[4]。这件作品由辛德勒设计,被誉为20世纪的杰作,它是优胜美地(Yosemite)营地、印第安人的村落(pueblo)和欧洲现代主义的完美融合。辛德勒所设想的是把它打造成一栋两对夫妻共有、空间自由流动的住所,它有开放的起居空间、共用的厨房、四个独立的艺术工作室以及取代正式卧室如户外凉廊般的“睡篮”(sleeping baskets),这栋住宅就是为活跃的时髦人士所建。鲁道夫,这位留着飘逸头发,曾为自己设计过拜伦式衣橱的奥地利建筑师兼艺术家,以及思想进步的教育家宝琳,一位来自史密斯学院的唯美主义者,经常在自家院子里举办左派政治讲座和半裸的巴厘岛舞蹈表演,他们共同经营出了一个西岸艺术家和搅局者的沙龙。客人包括摄影师爱德华·韦斯顿(Edward Weston)、作家凯里·麦克威廉姆斯(Carey McWilliams)、画家梅纳德·迪克森(Maynard Dixon)、作曲家约翰·凯奇(John Cage)[5]、精神分析家安娜·弗洛伊德(Anna Freud)和艺术收藏家加尔卡·谢尔(Galka Scheyer)等人。1924年的某个时刻,辛德勒夫妇邀请了天真烂漫的理查德和迪昂尼·诺伊特拉来分享他们在洛杉矶的世界,但这绝对是一场灾难。

在宝琳的回忆中,诺伊特拉夫妇“有一天带着他们的儿子和婴儿篮突然出现在家门口”。他们一待就是五年,天才和妒忌开始盘绕在国王路这个开阔的院子之中。迪昂尼·诺伊特拉后来给母亲写道:“这就像陀思妥耶夫斯基故事里的纠缠。”1925到1930年之间,在国王路的房子里,诺伊特拉夫妇又迎来了一个儿子,而辛德勒夫妇则在经历多次的矛盾后,最终选择了分开,他们一生的友谊也随之破碎。诺伊特拉和辛德勒在一间小小的工作室里并肩工作和竞争,他们推动了加州现代建筑的发展,也分别创造出了他们生涯中两件重要作品。

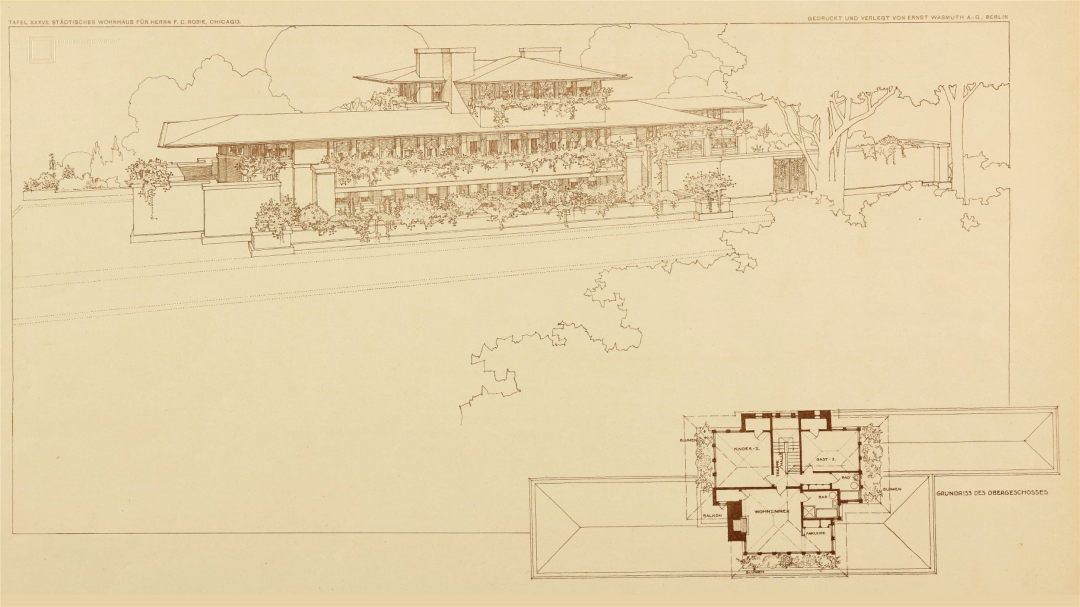

时年25岁的鲁道夫·辛德勒是维也纳技术学院的毕业生,当时他正在艺术学院就读[6] ,与正值20岁的理查德·诺伊特拉相结识,当时诺伊特拉还在技术学院就读一年级。1912年的维也纳是宇宙的中心[7]。两人一起在德国之家咖啡馆(Deutsches Haus)里,沉浸在每周四激进的建筑师阿道夫·路斯(Adolf Loos)训诫式的演讲中。他们与革命性的画家古斯塔夫·克里姆特(Gustav Klimt)、埃贡·席勒(Egon Schiele,他们两人都曾在素描中模仿过他的画风)、西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)、12音律法作曲家阿诺尔德·勋伯格(Arnold Schönberg)和建筑师约瑟夫·霍夫曼(Josef Hoffmann)等人共同生活在维也纳。诺伊特拉和辛德勒对弗兰克·劳埃德·赖特的作品充满了热情,1910年赖特出版的《瓦斯穆斯》(Wasmuth)作品集中的草原住宅深深震撼了他们的世界。正如诺伊特拉后来写道:“不管他是谁,弗兰克·劳埃德·赖特这个远在天边的人,做了一件意义非凡的大事。这位特别的人灌输给我一个信念,那就是无论如何,我一定要去他走过和工作过的地方。” 辛德勒则是这样告诉他的朋友,他来美国就是为了“弗兰克·劳埃德·赖特和地爪牌皮鞋(ground-gripper shoes)”这两件事。

1914年,辛德勒远渡重洋到美国寻找赖特,诺伊特拉从军参加了在杜布罗夫尼克(Dubrovnik)的巴尔干半岛战役。到了1918年,辛德勒在芝加哥、威斯康星州和洛杉矶开始了为他的英雄赖特工作的五年学徒生涯。诺伊特拉写给辛德勒的信中充满了朝气和梦想,虽然他总是在信中正式地写上“辛德勒先生”,字里行间却充满了真情。“我在维也纳非常想念您!”、“收到您的来信,我真的是欣喜若狂。” 、“您还记得我,您不知道我有多感动。”最后在1919年,当辛德勒告诉诺伊特拉,他将试着为他安排到美国的旅程时写道:“我真的希望能够当面把这件事情告诉你。”最后诺伊特拉在国王路上得到了他的机会[8]。

诺伊特拉夫妇并不知道他们将要踏入的会是一个多么美妙的世界。1925年,这栋在国王路上的住宅是洛杉矶最酷的地方,在那里等待他们的是一种颓废而惬意的生活。理想主义、艺术、愤慨、音乐和宣言充盈了每一个温暖而芬芳的夜晚。在这一时期的一些照片中,身穿敞开领口的生丝衬衫和墨西哥华莱士凉鞋的辛德勒,如巴里摩尔(Barrymore)英雄般似地将双手放在臀部上站立着,长长的头发顺着脖子卷起,“就是一个无可救药的波西米亚人”,弗兰克·劳埃德·赖特曾经这样嗤之以鼻地提起辛德勒。苗条的宝琳,穿着飘逸的农家长袍慵懒地蜷缩在丈夫的脚边,即将成为他的缪斯。这一派热火朝天的景象,就像是神话传说中的萨堤尔(Satyr)和西尔芙(Sylph)。

在周日的家庭聚会里,时髦人士、艺术家、音乐家和舞者们将召唤出缪斯,我们先别管她究竟是什么。建筑师哈维尔·汉密尔顿·哈里斯,诺伊特拉的这位当时还在学校念书的助手回忆说:“有一位名叫约翰·鲍文登(John Bovingdon)的冒险家,他靠着自己的智慧过活,通过跳舞、节食和懒惰的生活治愈了自己的神经炎……他自己编排了一个叫‘进化之舞’的舞蹈。从他的裸胸女舞伴开始,像是一团趴在天井的草地上颤抖的原生质体,通过模仿低等动物形态的不同阶段发展,最终进化到人类。”另一位表演者是萨达吉·哈特曼(Sadakichi Hartmann),他自称是一位 “疯狂、有毛病、悲哀而略带红色的诗人。”他带着女儿维斯塔利亚(Wistaria)在国王路住宅的大门口,打扮成埃德加·爱伦·坡(Edgar Allan Poe)的模样朗诵着自己的诗歌,收取一人一元的费用。

国王路上的这栋房子有一种魔力,到了晚上火光在铜质的雨披下和花园墙壁上的壁炉中闪耀着。月光洒入桉树的叶子铺成了一张网,间接照明使帆布帘和高窗像日本灯笼一样闪闪发光。哈维尔·哈里斯(Harwell Harris)称它为“卡美洛”(Camelot)[9]。诺伊特拉躺在二楼的“睡篮”里狂想着:“我们喇叭藤的叶子上闪着雨点。高大的竹子和一群鸟儿在微风中轻盈地摇曳着,为迪昂尼的歌声奏响起五彩缤纷的背景音乐。” 迪昂尼写道:“我不记得何时曾在其他地方有过这么好的感觉了……偶尔在聚会上,我常被介绍是一位自认幸福的人,但在这里显然并不常见。在德国,我从来没有听到过这么多关于婚姻破裂和精神崩溃的故事。”

诺伊特拉夫妇放松地融入到国王路的灵魂中。辛德勒流畅的建筑空间和宝琳口里没完没了的左派政治都很有诱惑力。生活过了一段时间后,诺伊特拉开始一天大部分的时间都穿着泳衣的生活。哈维尔·哈里斯是这样描述迪昂尼:“她穿过房间,面带微笑地走了进来。她露出双腿,穿双凉鞋和一件类似于长袍的东西……一条丝带从她放松的眉头上垂了下来。”

早到的志喜注定是要被破坏的。辛德勒夫妇在社交和两性方面是老练的,而诺伊特拉夫妇则不然。理查德·诺伊特拉对美国始终保持着审慎的态度,在他写给迪昂尼的信中表露无遗。在芝加哥,“每个旮旯角和墙上的海报上都是些糟糕的裸体人物和毫无品味的低俗字眼”;而在纽约,“名流比比皆是,他们对着炫耀般涂着红色指甲油的双手(可能还有脚趾甲)的充满诱惑力的女性,轻率地胡言乱语,肮脏的笑话随口而出”。在辛德勒身边,诺伊特拉似乎像是位来自柏林的化学家,稳妥、清晰、刻板而又拘谨。尽管他的内心是浪漫的,而且还有一种愚蠢的幽默感(在后来的东京之行中,他一身花花公子的装扮和船员们眉来眼去),但他是位有道德感且非常有野心的人。迪昂尼是瑞士工程师的女儿,一位带着孩子的24岁母亲,她是位天使般的美女,散发着来自农村的纯真和旧世界的天真。

到头来对于固执冷淡的诺伊特拉夫妇来说,浪漫主义的辛德勒夫妇就像是块天然的打磨石。然后谈到自由恋爱,辛德勒和每个相遇的女人调情或上床,不管她是客户、朋友还是同事,无论她是否已婚。听来也许有点夸张,但正如迪昂尼对她母亲所说的:“辛德勒有一种你一直认为理查德才有的性感。他让美国女人感到困惑……我们两个人(诺伊特拉夫妇)其实都真不喜欢调情。”

国王路上的这栋住宅是为调情设计的。这里几乎没有什么隐私,也没有秘密。辛德勒自宅之友会的主席罗伯特·L·斯威尼(Robert L. Sweeney)说:“这整个方案都是宝琳的。”斯威尼的目光下意识地瞥向了辛德勒自宅的南翼—辛德勒之翼,他继续说道:“辛德勒设计了这栋建筑,但他是根据宝琳的要求进行设计。整个共享的生活想法都来自于她。……他的妻子给他制定了一整套基本规则。”开放式婚姻是宝琳的另一种乌托邦哲学;但不幸的是,这是她丈夫的生活方式。

起初,他们的客户很少。大多数人都害怕聘用新人;那些不怕的往往都是些好莱坞的骗子,他们通常不付钱就逃之夭夭,建筑也从来没有被建起来过。诺伊特拉最初协助辛德勒做一些小项目,比如赖特的蜀葵住宅的花园、凉棚和浅水池,以及辛德勒的豪住宅(How House)的景观设计。诺伊特拉不知怎地找到时间写了一本书,《美国如何建设?》 (Wie Baut Amerika?),书的重点放在芝加哥的帕尔默大酒店(Palmer House Hotel)和辛德勒在洛杉矶广受好评的里贝拉村苑公寓(Pueblo Ribera Court)。宝琳为此为两人安排了讲座,他们还偶尔在大学里讲授课程。正如建筑史学家埃斯特·麦考伊(Esther McCoy)所写的:“当时辛德勒和诺伊特拉因其独特的穿着方式、演讲和他们拥有的双气冷式富兰克林汽车闻名于洛杉矶。……他们被视为双胞怪胎。”

诺伊特拉是个救世主般的自我宣传者,在辛德勒的怂恿下,他们与规划师卡罗尔·阿罗诺维奇(Carol Aronovici)一起创办了一家名为A.G.I.C.的公司(工商业建筑集团)。对这三个人来说,没花太多力气就拿到了一个威风凛凛的头衔。在诺伊特拉的敦促下,辛德勒与他共同参加了1926年的国际建筑竞赛,设计日内瓦的国际联盟总部。诺伊特拉和辛德勒的方案是一个大胆的现代设计,建筑悬挑在湖面之上,并配有未来主义式水上飞机的通道。这个方案并没有在27个竞标方案中获胜,但一年后,他们的方案与勒·柯布西耶的方案和另一个现代主义风格的设计一起,入选了由德国赞助的一个欧洲巡回展。诺伊特拉的姻亲尼德曼夫妇(Niedermanns)读到了来自迪昂尼的信后,误以为理查德完成了大部分的工作,只以诺伊特拉的名义提交了图纸。意识到这个错误后,诺伊特拉不止一次发出电报,敦促尼德曼夫妇将辛德勒的名字加上,但这一切都没有实现。后来辛德勒一直认为,诺伊特拉把他的名字去掉是怀有恶意的。

工作还是一直在继续,报酬少但需求又高。诺伊特拉总是自己开车,他向他的婆婆抱怨说:“我早上五点就起床,只为了有两个小时的时间来做自己的工作。我喜欢在晚上10点之前上床睡觉,这总是引来很多异样的眼光,因为辛德勒的朋友们一般都是凌晨2点左右才上床睡觉。” 当理查德工作的时候,迪昂尼打理房间,帮他打字整理手稿,此外还要照顾他们的儿子,而这些都是在宝琳·辛德勒那不安而又不认同的目光下进行。“他们取笑我,嘲笑我做的那些对我来说是如此神圣的事情。……当然,尽管碰到宝琳以外的人,我的遭遇可能也就如此。……她总是轻蔑地对待我每一个新的想法。”

罗伯特·斯威尼叹了口气说:“宝琳是个非常、非常难缠的女人……她心事重重。……几乎没有人可以和她相处。宝琳伤害迪昂尼很深。任何一个愿意帮她的人,都会被她利用。”

在国王路的生活就像是段一波三折的情感之旅,但到了1926年,它开始脱轨了。诺伊特拉被接踵而至的工作所吞噬,他很少注意周围发生的事,但迪昂尼写道:“宝琳是一个不稳定、迷茫而又不快乐的人。在她和R.M.S.(辛德勒)的关系中,她显然是不幸福的。……宝琳怀着嫉妒之心,她完全有权力这样认为。”

斯威尼走上陡峭的楼梯,来到辛德勒家的二楼的“睡篮”。整个住宅在下方显露了出来,就像舞台上的布景。“把婚姻的破裂归咎于辛德勒的纵欲,这并不公平,”斯威尼如是说道。“他就是个登徒浪子,但是……宝琳是很多问题的催化剂。……到了1927年,辛德勒坦言,他曾和宝琳一起下过地狱,但又回来了。……最后他还是和海莉特·弗里曼(Harriet Freeman)扯上了关系,而这是压垮辛德勒婚姻的最后一根稻草。”

哈丽特·普雷斯-弗里曼和她的妹妹莉亚·普雷斯-洛弗尔(Leah Press-Lovell),从一开始就是国王路剧组的中心。她们关注一切具有戏剧性、艺术感而又充满朝气的进步事物,特别是激进的儿童教育,莉亚和哈丽特是由宝琳介绍到国王路的圈子里,她是在橄榄山幼儿园认识她们姐妹俩。这对姐妹也对现代主义建筑充满了热情。(也许真的有那么一点热情,但传闻辛德勒与她们俩都有段婚外情。)哈丽特和她的商人丈夫萨姆·弗里曼(Sam Freeman),请到了赖特在好莱坞为他们设计了一栋如史诗般的雕花混凝土砌块砖住宅[10]。莉亚和她的丈夫菲利普·洛弗尔(Philip Lovell),一位主张自然疗法的大夫,则为辛德勒的才情所折服。

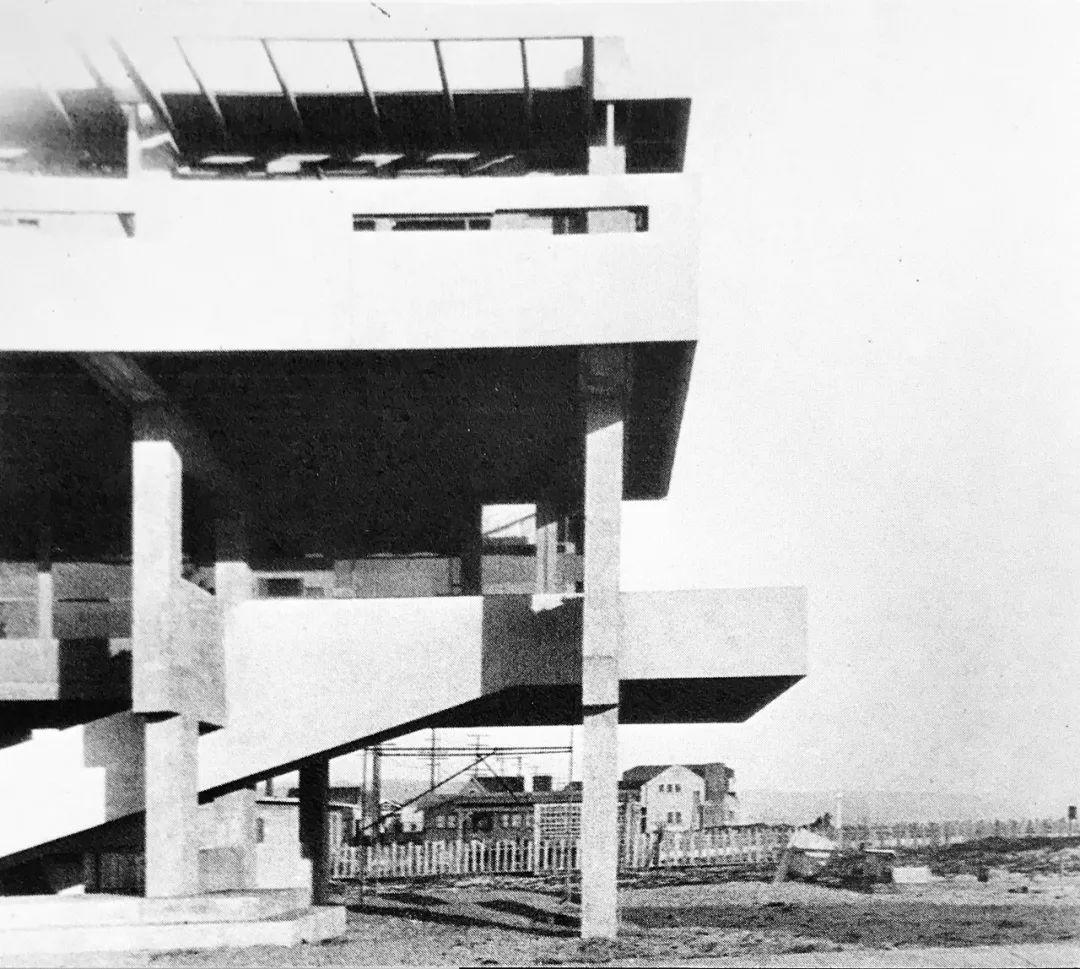

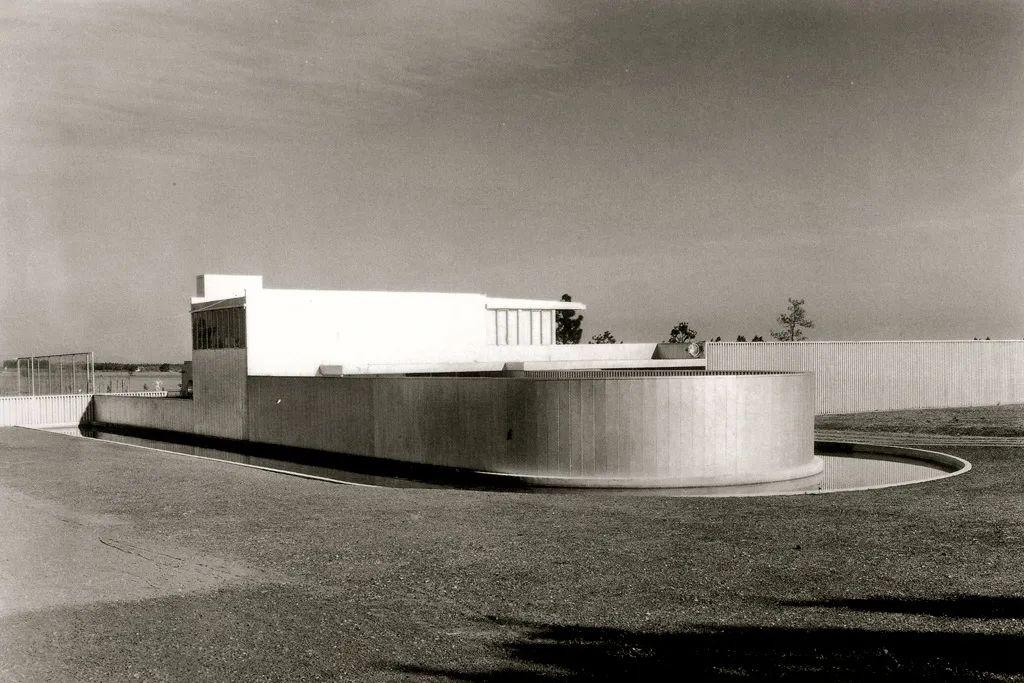

菲利普·洛弗尔在《洛杉矶时报》的热门专栏 “关爱身体”中提倡素食主义、运动、裸体日光浴、无药疗法以及健康的性生活。他聘请辛德勒在洛杉矶新港(New Port)的海滩为他建造了一栋别墅(以及位于圣盖博尔山和棕榈泉的另外两栋小型度假屋)。洛弗尔沙滩别墅令人惊愕,整栋住宅由高耸而巨大的混凝土柱支起在步道边上,对立于强调机能性光洁的国际风格和赖特式的装饰。

洛弗尔沙滩别墅是公认的杰作,也许是辛德勒最好的作品。不幸的是它超出了预算,别墅的阳台在大雨时也出现了排水的问题,同时洛弗尔隐隐察觉到辛德勒在追求他的妻子。等到要建他那栋位于市区的别墅时,洛弗尔选择了诺伊特拉,不管是出于对辛德勒的不满,还是由于诺伊特拉桌下的游说,这个项目的委托始终是建筑界的罗生门,各有各的说法。最后辛德勒笑了笑,退到了后面,但国王路住宅里的生活却从此产生了严重的矛盾。1928年,诺伊特拉在他们共用的绘图桌上,创造出他执业生涯中最重要的住宅,也许是现代主义最重要的建筑之一 ——洛弗尔健康住宅。

第二年,诺伊特拉作为自己项目的承包商,建造起美国有史以来第一座全钢结构的住宅。当他站在黎明前的黑暗中,看着在好莱坞工地现场卸下的数吨钢材,正如他所回忆的:“我在检查每一片预先在车间打好螺栓孔裁切出的钢板。”这些预制的钢材只有八分之一英寸(约三毫米)的误差,它必须是完美的。诺伊特拉的整个执业生涯都寄望在这栋房子之上。洛弗尔夫妇和伯利恒钢铁公司的一群代表,在日出时刻站在邓迪大道上,看着这个疯子组装着他下单的建筑套件。巨大的钢骨架花了不到40个小时就搭建完成,然后诺伊特拉使用了一种革命性的新技术,从250英尺(76米)长的软管喷嘴中射出混凝土,在框架上形成一层薄薄的外壳。作为国际风格的标杆之作,史诗般的洛弗尔健康住宅改变了所有的事情,诺伊特拉生活中的一切、他与辛德勒的关系,以及加州建筑的一切。

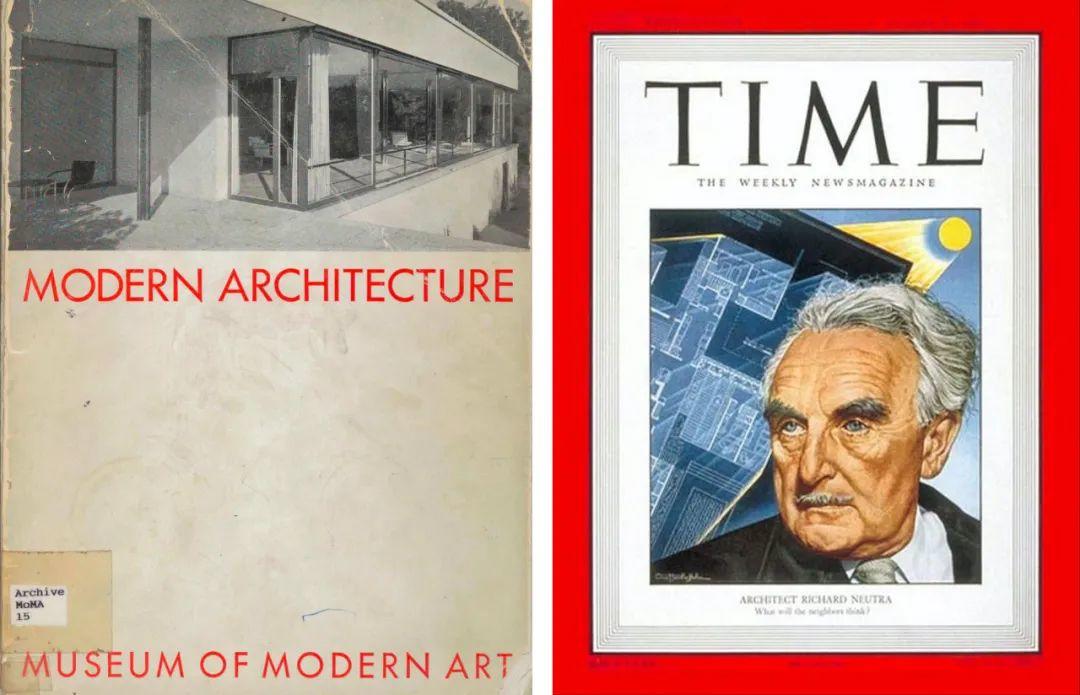

很大程度是因为健康住宅,诺伊特拉与赖特、柯布和密斯一同被邀请参加了1932年在纽约现代美术馆(MoMA),由菲利普·约翰逊和亨利-罗塞尔·希区柯克(Henry-Russell Hitchcock)策划的 “现代建筑 ”展。众所皆知,辛德勒被排除在这个展览之外。诺伊特拉和辛德勒的命运从此分道扬镳。1949年8月15日,诺伊特拉登上了《时代》杂志的封面;辛德勒则湮没在国王路波西米亚住所的暗处,继续他那出色而特立独行的设计。

多产的诺伊特拉马不停蹄地发展他以现代主义为主调的变化。1935年,他为冯·斯特恩伯格(von Sternberg)设计了位于洛杉矶附近被弧形水池包围住、带有铝制外墙的流线形住宅,最终它被作家(也是诺伊特拉的粉丝)艾茵·兰德(Ayn Rand)买下。1946年,匹兹堡大亨埃德加·考夫曼(Edgar Kaufmann)舍弃了为他设计流水别墅的建筑师赖特,选择诺伊特拉来为他打造在棕榈泉的住所。考夫曼的沙漠之家很酷,它优雅而精确。铝制饰边、玻璃墙、水磨石地板和如镜面般的泳池水面,都让这栋住宅像沙漠中的绿洲般闪闪发光。平滑的水平体量被一间位于二楼的巧妙的观景室打破,这个带着百叶窗的观景室围绕着一个石质壁炉而建。这栋拥有巧妙堆砌出的砾石地面和周围月球般景色的沙漠别墅,是西岸对流水别墅的完美回应。诺伊特拉回应了来自弗兰克·劳埃德·赖特的挑战。

辛德勒还是愉快地走着自己的路,为预算不高、想法前卫的客户设计。他于1928年完成的沃尔夫住宅(Wolfe House)傲然地屹立在卡塔利娜岛(Catalina Island)的山坡上,其赖特式的花园阳台朝着大海方向延伸而出。巴克住宅(Buck House),是辛德勒首件国际风格的作品,白色、现代而低矮的水平线条,带着近乎雕塑般的轮廓和极具戏剧性的内部空间的错动变化。他后期设计的住宅,尽管仍秉承着“辛德勒屋架”理论中的七大点(高窗、大悬挑等),但这些房子就像其设计者个性一样的自由奔放,又令人欣喜。在1949年完成的提席勒住宅(Tischler House)中,辛德勒为屋顶大胆地安装上蓝色半透明的玻璃纤维,而同年的詹森住宅(Janson House),这栋令人眼花缭乱如树屋般架在细柱上带着科幻风格的住宅,是辛德勒奇思妙想的最后一个案例。艾伦·詹森(Ellen Janson)这位女性业主与辛德勒也有过一段很长时间的交往,在与他的一次前期讨论后她写道:“建筑师问我,‘你喜欢用蜘蛛网做成的房子吗?’‘是的,我很喜欢,因为它们完全不会把天空遮住。但是你如何把蜘蛛网挂起来呢?’他回答说:‘就挂在天钩上’。”

到了1930年底,诺伊特拉夫妇搬离了国王路。诺伊特拉和辛德勒从此很少见到面,他们之间再也没有了来往。二十多年后,也就是1953年,诺伊特拉第二次心脏病发作。在重症监护室住了几天后,他被随机分配到一间病房。房间里躺在另一张床上的是鲁道夫·辛德勒。慷慨的命运让他们再次走到了一起。这两位昔日的好友,如今年迈多病,并肩躺在位于西好莱坞的黎巴嫩雪松医院(Cedars of Lebanon Hospital)的病房里。陪同的家属说,在门外听到了从紧闭房门后传出来的德文对话和笑声。那年晚些时候,辛德勒因前列腺癌去世。

如果你站在国王路的宅子里辛德勒和诺伊特拉两人共用的工作室中,似乎会觉得这一切真的不太可能,它实在是太小了,小到无法容纳他们两人。他们俩就像巨人一样在这里生活、思考和梦想着。他们真的相信自己能改变这个世界,而这就是他们的使命。建筑的钟摆在1930年代从分析性、机械时代的诺伊特拉和国际风格的美感开始摇摆,现在已经摆动到辛德勒变幻莫测的更为人性化的设计。整个20世纪的建筑风潮都被这两个人捕捉到了,这两位曾在一间屋子里工作,他们就是国王路的两位王子。[11]

参考信息

1. 辛德勒和诺伊特拉分别为赖特工作过。1919到1922年,辛德勒参与过多个赖特位于芝加哥和洛杉矶的项目,并在赖特忙于东京帝国饭店项目时,负责他橡树园工作室的业务。诺伊特拉1923年赴美,曾在赖特的东塔利埃森工作过几个月。

2. 雷戈里·艾因曾为诺伊特拉工作过五年(1930-1935年),“二战”时期加入伊姆斯工作室(Charles & Ray Eames),协助完成多件家具作品(DCW和LCW等)。

3. 盖里曾多次谈到他受辛德勒和诺伊特拉的影响,特别是辛德勒。https://www.latimes.com/88027622-132.html

4. 辛德勒自宅最初是为两对夫妻所设计,除辛德勒夫妇外,另一对是查斯(Clyde & Marian Chace)夫妇,而查斯也负责这栋住宅的施工。完工两年后,查斯夫妇搬迁到佛罗里达州。

5. 比宝琳·辛德勒年轻19岁的约翰·凯奇曾经和年轻时渴望成为作曲家的宝琳有过一段情谊,他也曾经在辛德勒自宅住过一段时间。http://www.ex-tempore.org/ExTempore96/cage96.htm

6. Akademie der bildenden Künste (Academy of Fine Arts)

7. 当时弗洛伊德、希特勒、托洛茨基、斯大林等人都在维也纳生活。

8. 诺伊特拉在查斯夫妇短住两年离开后搬入。

9. 卡美洛是亚瑟王传说中的王国,它坚不可摧的城堡是亚瑟王朝处于黄金时代的标志。

10. 赖特1924年完成位于好莱坞山坡上的弗里曼宅(Samuel Freeman House)。这栋住宅和赖特同时期在洛杉矶的其他两栋住宅一样,外墙使用了大量的雕花混凝土砌块砖(约12000块)。

11. 美国导演、剧作家汤姆·拉扎鲁斯(Tom Lazarus)于2015年以医院病房为场景,将辛德勒和诺伊特拉的故事搬上了话剧舞台,分别于2015和2019年在多个美术馆演出。该剧剧名为《国王路的两位王子》。

本文由译者徐千禾授权有方发布,部分图片来源网络,版权均归原作者所有。欢迎转发,禁止以有方编辑版本转载。

上一篇:董屹:为什么谈“历史环境中的文化修复与空间更新”?| 有方专访

下一篇:继中标腾讯科技岛后,NBBJ将设计vivo深圳新总部